高島城

(長野県) | |

|---|---|

石垣、復興隅櫓、復興天守 | |

| 別名 | 諏訪の浮城、島崎城、諏訪高島城 |

| 城郭構造 | 連郭式平城 |

| 天守構造 |

独立式望楼型3重5階(1598年築 非現存) (1970年 RC造復興) |

| 築城主 | 日根野高吉 |

| 築城年 | 文禄元年(1592年) |

| 主な改修者 | 諏訪忠粛 |

| 主な城主 | 日根野氏、諏訪氏 |

| 廃城年 | 明治8年(1875年) |

| 遺構 | 石垣、堀、門 |

| 指定文化財 | 諏訪市指定史跡 |

| 再建造物 | 天守、櫓、門、塀 |

| 位置 | 北緯36度2分23.25秒 東経138度6分43.27秒 / 北緯36.0397917度 東経138.1120194度座標: 北緯36度2分23.25秒 東経138度6分43.27秒 / 北緯36.0397917度 東経138.1120194度 |

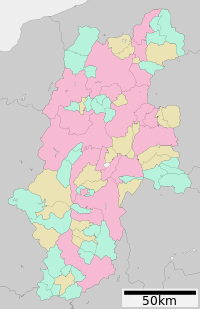

| 地図 | |

高島城︵たかしまじょう︶は、信濃国諏訪郡高島[1] ︵現・長野県諏訪市高島︶にあった日本の城。諏訪の浮城や島崎城、諏訪高島城とも呼ばれる。

高島城の本丸、二の丸、三の丸図解

日根野氏によって総石垣造で8棟の櫓、6棟の門、3重の天守などが建て並べられ近世城郭の体裁が整えられたが、軟弱な地盤であったため、木材を筏状に組み、その上に石を積むなどの当時の最先端技術が用いられた。それでも石垣が傷みやすく、度々補修工事を加える必要があったという。7年間の短期間で築城したため、かなり無理をしたらしく、地元では﹁過酷な労役に苦しんだ﹂﹁石材を確保するため、金子城の石材は全て持ち出したほか、墓石、石仏も用いられた︵転用石︶﹂などの伝承が残る。

概要[編集]

城郭の形式は連郭式平城である。かつては諏訪湖に突き出した水城で﹁諏訪の浮城︵すわのうきしろ︶﹂と呼ばれていたが、江戸時代初めに諏訪湖の干拓が行われ、水城の面影は失われた。しかし、浮城の異名を持っていたことから日本三大湖城の一つに数えられている。

歴史[編集]

高島城︵茶臼山城︶[編集]

中世、諏訪郡の領主であった諏訪氏は現在の諏訪高島城の北方に位置する茶臼山に高島城︵茶臼山城︶を築いて居城とした。諏訪氏の滅亡後、諏訪郡には武田家の譜代家老・板垣信方が現在の茅野市に所在する上原城に配置され、諏訪郡司︵郡代︶となった。 天文17年︵1548年︶には上田原の戦いにおいて信方が戦死し、天文18年︵1549年︶正月には長坂虎房が諏訪城代となり、高島城へ入城した。﹃高白斎記﹄によれば、高島城は足軽大将の山本勘助により改修されたという。高島城の城代は虎房の後に吉田信生・市川昌房が務め、天正3年︵1575年︶5月21日の長篠の戦いで昌房が戦死すると、今福昌和が務める。高島城は武田氏による諏訪郡支配の拠点となった。諏訪高島城[編集]

天正10年︵1582年︶3月の武田氏の滅亡後、甲斐国と信濃諏訪郡は織田氏の家臣・河尻秀隆が領し、諏訪郡には秀隆の家臣・弓削重蔵が配置された。同年6月の本能寺の変による﹁天正壬午の乱﹂の後、諏訪郡を領した諏訪頼忠は、平城の金子城︵諏訪市中洲︶を築き、新しい拠点としたが、1590年︵天正18年︶に諏訪頼忠が武蔵国奈良梨に転封となり、代わって日根野高吉が、茶臼山にあった旧高島城に入城した。 日根野は1592年︵文禄元年︶から1598年︵慶長3年︶にかけて、現在の地である諏訪湖畔の高島村に新城を築いた。その際現住の村人は立ち退かせ、漁業権や賦役免除権などの特権を与える代わりに小和田へ移転させた。日根野は織田信長、豊臣秀吉の下で普請を経験していたことから、織豊系城郭として築城し、石垣を築いて天守も上げた。同時に上原城周辺にいた商工業者を移住させ、城下町上諏訪宿の建設を開始した。 1601年︵慶長6年︶日根野氏は下野国壬生藩に転封となり、譜代大名の諏訪頼水が2万7千石で入封。再び諏訪氏がこの地の領主となり明治維新まで続くこととなった。江戸時代は諏訪藩の政庁であり藩主の居所であった。1786年︵天明6年︶に石垣などの補修が行われた。 寛永3年︵1626年︶には徳川家康六男の松平忠輝を預かることとなり、南の丸を増設し、監禁場所とした。以降も南の丸は、幕府から預かった吉良義周などの流人の監禁場所として使用された。不要ののちには薬草などの栽培場所となったとされている。 1871年︵明治4年︶廃藩置県により高島県となり、県庁舎として利用された。1875年︵明治8年︶に天守閣など大部分の建造物は破却もしくは移築され、一時は石垣と堀のみとなり、翌1876年︵明治9年︶高島公園として一般に開放され、1900年︵明治33年︶に諏訪護國神社が建てられた。 現在は二の丸、三の丸が宅地となり、1970年︵昭和45年︶には本丸に天守・櫓・門・塀が復元され、高島公園として整備された。 2017年︵平成29年︶4月6日、続日本100名城︵130番︶に選定された[2]。-

葛飾北斎 景勝奇覧 信州諏訪湖

建物[編集]

- 天守

かつての天守は独立式望楼型3重5階で、明治初頭に撮影された写真にその姿がうかがえる。初重を入母屋の大屋根とし2重の望楼がのせられた形状で、2重目の東西面に入母屋破風出窓、3重目には南北面に華頭窓をもつ切妻破風出窓と東西面に外高欄縁が設けられた。各所に華頭窓が用いられ、屋根は瓦葺ではなく檜の薄い板を葺く柿葺であった。

現在の復興天守は窓の大きさや位置などの細部が異なり、屋根には銅板が葺かれており、内部は資料館となっている。鉄筋コンクリート造、施工は熊谷組。

-

復興天守

-

内側から望む復興天守

-

内側から望む復元された門

-

亀石

-

諏訪護国神社

遺構[編集]

二の丸三の丸は開発の手が入ったが、本丸は高島公園として整備され、本丸の石垣および北側と東側の堀が残る。

建造物としては、三の丸にあった城門が本丸に、どこの門か定かではないが温泉寺および浄光寺の山門として、それぞれ移築現存する。また、能舞台が温泉寺本堂の一部として移築されている。

所在地・交通[編集]

長野県諏訪市高島1丁目20

脚注[編集]

- ^ 天保5年(1834年)、「諏方郡」とも書かれていた表記が諏訪藩により「諏訪郡」に統一。『角川日本地名大辞典 20 長野県』

- ^ 「続日本100名城」発表。

参考文献[編集]

- 西ヶ谷恭弘 編『定本 日本城郭事典』秋田書店、2000年、103-104頁。ISBN 4-253-00375-3。

- 関連書籍

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 諏訪高島城 高島公園 諏訪市 公式ホームページ

- 高島城の観光ガイド(攻城団)