出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

イスラム教︵イスラムきょう︶、イスラーム教、イスラム、イスラーム︵アラビア語‥الإسلام, al-Islām, アル=イスラーム[2]︶は中東で生まれた一神教の名称。

唯一絶対の神︵アッラー︶を信仰し、神が最後の預言者を通じて人々に下した︵啓示した︶とされるクルアーンの教えを信じ、従う一神教である。漢字圏においては回教︵かいきょう︶または回々教︵フイフイきょう︶と呼ばれる。

ユダヤ教やキリスト教と同じセム系の一神教で、偶像崇拝[注釈 1]を徹底的に排除し、神への奉仕を重んじるとともに、全ての信徒がウンマと呼ばれる信仰共同体に属すると考えて、信徒同士の相互扶助関係や一体感を重んじる点に大きな特色があるとされる。

一般には法律と見做される領域まで教義で定義している、信者の内心が問われない、正しい行いをしているか、天国に行けるかは神が決めることで死ぬまでは︵国家がイスラム教について規定する場合はともかくとして、少なくとも本質的には︶人間の間で問題にされないなどの点で、仏教やキリスト教とは大きく異なる[3]。

名称

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年10月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

イスラム教はアラビア語を母語とするアラブ人の間で生まれ、神がアラビア語をもって人類に下したとされるクルアーンを啓典とする宗教であり、教えの名称を含め、宗教上のほとんどの用語はアラビア語を起源とする語である[注釈 2]。

この宗教を呼ぶ際に日本で一般的に用いられている﹁イスラム教﹂とは、アラビア語のالإسلام︵イスラーム︶という言葉が英訳表記された﹁Islam﹂に由来するものである。一方、近年、研究者を中心に、アラビア語の長母音をより厳密に反映した﹁イスラーム教﹂という表記が好んで使われるようになってきた。高等学校世界史教科書や参考書、あるいは書店に並ぶ本や雑誌においても﹁イスラーム教﹂の表記が用いられることが増え、一般にも定着しつつあるといえる[注釈 3]。このアラビア語の﹁イスラーム﹂という単語は、﹁自身の重要な所有物を他者の手に引き渡す﹂という意味を持つ﹁aslama︵アスラマ︶﹂という動詞の名詞形であり、神への絶対服従を表す。ムハンマド以前のジャーヒリーヤ時代には、宗教的な意味合いのない人と人との取引関係を示す言葉として用いられていたが、預言者ムハンマドはこのイスラームという語を、唯一神であるアッラーに対して己の全てを引き渡して絶対的に帰依し服従するという姿勢に当てはめて用いた。そして、そのように己の全てを神に委ねた状態にある人をムスリム︵مسلم muslim︶と呼んだ。このような神とムスリムとの関係はしばしば主人と奴隷の関係として表現される[4]。

イスラム教の啓典であるクルアーンの中の法制的部分や、ムスリムの従うべき規範を定めたシャリーア︵イスラム法︶を重視する論者は、﹁イスラム教は、その定めに則って行うべき行為として、単に宗教上の信仰生活のみを要求しているのではなく、イスラム国家の政治のあり方、ムスリム間やムスリムと異教徒の間の社会関係にわたるすべてを定めている﹂と主張している。このことから、﹁イスラム教とは、単なる宗教の枠組みに留まらない、ムスリムの信仰と社会生活のすべての側面を規程する文明の体系である﹂という理解の仕方がある。

この理解に基づいて、近年は研究者の間で﹁イスラム教﹂あるいは﹁イスラーム教﹂から、﹁宗教﹂の側面のみを意味する﹁教﹂の字を取り去って単に﹁イスラーム﹂と表記すべきであるという主張が行われ、ある程度の市民権を得つつある。この主張に従えば、アッラーの教えが規程する諸側面すべてを﹁イスラーム﹂と呼び、宗教としての側面を﹁イスラム教﹂あるいは﹁イスラーム教﹂と呼んで区別できる。

しかし一方で、このような理解は、律法的側面を過度に強調しており、スーフィズムにみられる精神主義などの多様なイスラームの形態を反映していないという批判も強い。

また、﹁イスラム教﹂という名称は、創始者︵または民族︶の名称を宗教名に冠していない︵即ち、ムハンマド教とならない[注釈 4]︶。この理由には諸説あるが、主な宗教学者[注釈 5]の解説によれば、イスラムが特定の人間の意志によって始められたものではないこと、及び国籍や血筋に関係なく全ての人々に信仰が開かれていることを明示するためであるとしている。

日本を含む東アジアの漢字文化圏では、古くは﹁回教﹂と呼ばれることが多かったが、現在はあまり用いられていない。中国語では現在も一般名称としてムスリムを“回民”と呼ぶ︵﹁ムスリム﹂を音写した﹁穆斯林﹂も使われるようになっている︶。

世界全体[編集]

世界各国の信徒数の割合

世界各国の信徒数の割合

法学派の分布

今日、ムスリムは世界のいたるところでみられる。異論はあるが、2010年時点で16億人の信徒があると推定されていて[1]、キリスト教に次いで世界で2番目に多くの信者を持つ宗教である。ムスリムが居住する地域は現在ではほぼ世界中に広がっているが、そのうち西アジア・北アフリカ・中央アジア・南アジア・東南アジアが最もムスリムの多い地域とされる。特にイスラム教圏の伝統的な中心である西アジア・中東諸国では国民の大多数がムスリムであり、中にはイスラム教を国教と定めている国もある。

法学派の分布

今日、ムスリムは世界のいたるところでみられる。異論はあるが、2010年時点で16億人の信徒があると推定されていて[1]、キリスト教に次いで世界で2番目に多くの信者を持つ宗教である。ムスリムが居住する地域は現在ではほぼ世界中に広がっているが、そのうち西アジア・北アフリカ・中央アジア・南アジア・東南アジアが最もムスリムの多い地域とされる。特にイスラム教圏の伝統的な中心である西アジア・中東諸国では国民の大多数がムスリムであり、中にはイスラム教を国教と定めている国もある。

世界のムスリム人口は、多子化やアフリカ内陸部などでの布教の浸透によって、現在も拡大を続けているとされる。また、移民として欧米諸国など他宗教が多数派を占める地域への浸透も広まっており、イギリスではすでに国内第2位の信者数を有する宗教である。

日本人ムスリムの総数は、大規模な調査が行われていないこともあり、はっきりしていない。過去に行われた調査では数千〜数万程度のばらつきのある数字が提示されているため、最大に見積もっても信徒数は5万名に届かないのではないかと推測されている。在日外国人まで含めた信者数についても諸説あり、5万人[5]、12万人[6]、18万人[7]など、人によって主張される数の開きは大きい。文化庁の宗教年鑑でも、イスラム教は、神道・仏教・キリスト教以外の﹁諸教の諸教団﹂に天理教などと共に含まれ、詳細な調査はほぼ行われていない。

トルコ、東ヨーロッパ、シリア、イラク、エジプト、インド、中央アジアにはオスマン帝国の公認学派であり、最も寛容で近代的であるとされるハナフィー学派︵スンナ派︶が多い。その他の地域では、イランはジャアファル学派︵シーア派︶、アラビア半島では最も厳格なことで知られるハンバル学派︵スンナ派︶、マグリブはマーリク学派︵スンナ派︶、東南アジア、東アフリカはシャーフィイー学︵スンナ派︶。

聖典のクルアーンは、アラビア語で書かれたものしか認められず、外国語に翻訳しても、聖典を理解するための補助文書でしかないが、こうしたことから、イスラム教は少なくともその成立当初はアラビア語を解するアラブ人のための民族宗教という一面を持っていたと指摘されることもあった。しかし一方で、クルアーンは全人類のために下された啓典といわれており、現実にイスラーム教徒は民族を超えて世界中に存在していることから、イスラームは普遍宗教であるというのが通説である。アラビア語がこれほど意識されている理由は、預言者ムハンマドが神から授かった言葉そのままの姿を残す意味にあり、クルアーンにはアラビア語でしか伝わらない言語的奇跡も含まれているからだとされる。ただし、イスラームが普遍宗教となって以降も、アラブ人ムスリムを中心に残っている。

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年10月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

六信五行と五信十行[編集]

イスラム教︵スンナ派︶の信仰の根幹は、六信と五行、すなわち、6つの信仰箇条と、5つの信仰行為から成り立っている。

六信は、次の6つである。

(一)万能神︵アッラーフ︶

(二)天使︵マラーイカ︶

(三)啓典︵クトゥブ︶

(四)使徒︵ルスル︶

(五)来世︵アーヒラ︶

(六)定命︵カダル︶

このうち、特にイスラム教の根本的な教義に関わるものが使徒︵ルスル︶である。ムスリムは、アッラーが唯一の神であることと、その招命を受けて預言者となったムハンマドが真正なる神の使徒であることを固く信じる。イスラム教に入信し、ムスリムになろうとする者は、証人の前で﹁アッラーフのほかに信仰は無し﹂﹁ムハンマドは神の使徒なり﹂の2句からなる信仰告白︵シャハーダ︶を行うこととされている。

また、ムスリムが取るべき信仰行為として定められた五行︵五柱ともいう︶は、次の5つとされている。

(一)告白︵シャハーダ︶

(二)礼拝︵サラー︶

(三)喜捨︵ザカート︶

(四)断食︵サウム︶

(五)巡礼︵ハッジ︶

これに、ジハード︵努力・聖戦︶を6つめの柱として加えようという意見もあるが、伝統的には上の5つである。

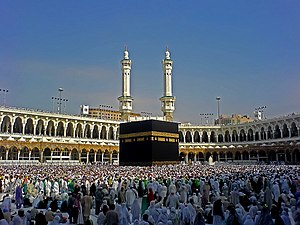

これらの信仰行為は、礼拝であれば1日のうちの決まった時間、断食であれば1年のうちの決まった月︵ラマダーン、ラマダン︶に、すべてのムスリムが一斉に行うものとされている。このような行為を集団で一体的に行うことにより、ムスリム同士はお互いの紐帯を認識し、ムスリムの共同体の一体感を高めている。集団の一体感が最高潮に達する信仰行為が巡礼︵ハッジ︶であり、1年のうちの決まった日に、イスラム教の聖地であるサウジアラビアのメッカ︵マッカ︶ですべての巡礼者が定まったスケジュールに従い、同じ順路を辿って一連の儀礼を体験する。

一方、シーア派では、五信︵神の唯一性、神の正義、預言者、イマーム、来世︶、十行︵礼拝、喜捨、断食、巡礼、五分の一税、ジハード、善行、悪行の阻止、預言者とその家族への愛、預言者とその家族の敵との絶縁︶となる。

預言者ムハンマド[編集]

﹁イスラーム﹂とは、唯一神アッラーへの絶対服従を意味しており、モーセ︵ムーサー︶やイエス︵イーサー︶も預言者として認めている。ただし、イエスもムハンマドもあくまで人間として考えており、それゆえ、イスラーム暦の元年はムハンマド生誕の年ではなく、西暦622年にメディナにウンマができたヒジュラの年を元年にしている。

クルアーン[編集]

ナスフ体によるクルアーン(コーラン)

ナスフ体によるクルアーン(コーラン)

イスラム教の教典︵聖典︶としてすべてのムスリムが認め、従うのは、アラビア語で﹁朗唱されるもの﹂という意味をもつクルアーン︵コーラン︶唯ひとつである。クルアーン︵コーラン︶はムハンマドが最後の預言者として語った内容が、ムハンマドおよび後継者の代によって編集され、書物となったものである。

モーセ・イエスなどの預言者たちが説いた教えを、最後の預言者であるムハンマドが完全な形にしたとされている。

クルアーン自身の語るところによれば、クルアーンとは、唯一なる神が、人類に遣わした最後にして最高の預言者であるムハンマドを通じて、ウンマに遣わした啓典︵キターブ︶であり、ムスリムにとっては、神の言葉そのものとして社会生活のすべてを律する最も重要な行動の指針となる。

スンナとハディース集[編集]

イスラームの教典としてすべてのムスリムがその内容を認める︵認めることがムスリムとしての絶対条件とされる︶のはクルアーンのみであるが、実際にはクルアーンに次ぐ事実上の聖典と言える書物が存在する。

そもそも預言者ムハンマドの在世中から、ムスリム達はムハンマドが神の言葉として語ったクルアーン︵として後に纏められる物︶についで、ムハンマドが自分自身の言葉として語ったものや、ムハンマドの行動をスンナ︵慣習︶として尊び、クルアーンに次ぐ指針としてきた。預言者ムハンマドの没後には、これらのスンナが識者達の伝承として伝えられていく。この伝承をハディースとよぶ。9世紀にはブハーリーやムスリムをはじめとする学者達がこれらのハディースの収集と記録に取り掛かり、ハディースの真偽を問うハディース学も発展した。

とりわけブハーリーとムスリムの記したハディース集は、後代のスンナ派の学者達によってすべてのハディースが真正であるという合意︵コンセンサス、イジュマー︶が得られており、そのためこの二つの真正集は﹁両真正集︵サヒーハーニ︶﹂と呼ばれ、前近代のスンナ派においては事実上の聖典として、クルアーンに次ぐ地位を与えられた。シーア派でも、独自の基準で厳選されたムハンマドやイマーム達のハディース集が同様の扱いを受けた。

しかし近代に入ると、ヨーロッパ世界をはじめとする非イスラーム世界の学者達のハディース批判の影響を受け、ムスリム法学者との議論が続く中なのにも関わらず、両真正集のハディースや、甚だしくはハディースすべてを後代のイスラーム共同体による捏造として否認する少数派ムスリムも現れるようになった(クルアーン主義)。

イスラム教ではクルアーン以前にも神の啓示を記した書物としてユダヤ教とキリスト教の聖書があるとしていて、実際にクルアーンでも﹁クルアーンは聖書の正しさを証明するためにある﹂という趣旨の言葉が綴られている箇所が数多くある。具体的に名前が挙げられているのは﹁タウラート﹂︵モーセ五書︶、﹁ザブール﹂︵詩篇︶、﹁インジール﹂︵福音書︶である。このことだけ見れば、これらの書物も、アル=クルアーン同様神の言葉であり、聖典として尊ばなければならないということになる。

しかしユダヤ教徒やキリスト教徒が現在用いている聖書は改竄と捏造を繰り返されたもので、聖典としての価値を失っているとみなしている。そのため現在に至るまでムスリムが聖書を読むことは、宗教知識人などを除けばほとんどない。

偶像崇拝の禁止[編集]

イスラームにおいては偶像崇拝の禁止が徹底されている。イスラームは神の唯一性を重視するため、預言者の姿を描く絵画的表現は許されない。

それゆえ、ムスリムが礼拝をおこなうモスクには、他宗教の寺院や聖堂とは異なり、内部には宗教シンボルや聖像など偶像になりうる可能性が存在するあらゆるものがない。ただ、広い空間に絨毯やござが敷き詰められているだけで、人びとはそこでカアバがあるメッカの方角︵キブラ︶をむいて祈る。モスクには、メッカの方角の壁にミフラーブと呼ばれるアーチ状のくぼみがあり、ムスリムはそれによってメッカの方向を知る。

写本絵画などにおいては、預言者ムハンマドの顔には白布をかけて表現されることが多いが、これも偶像崇拝を禁止するイスラームの教義に由来している。

信徒間の平等[編集]

イスラム教の聖典﹃クルアーン﹄︵コーラン︶には信徒間の平等が記されているとする意見があるが、少なくとも﹃クルアーン﹄には、﹁アッラーはもともと男と︵女︶の間には優劣をお付けになったのだし、金は男が出すのだから、この点で男の方が上に立つべきもの。だから、貞淑な女はひたすら従順に﹂と、男女不平等を明記する記述もある[8]。イスラーム社会では、他の宗教にみられるような聖職者・僧侶階級をもたない。宗教上の指導者を有するのみである。

現実には、ウマイヤ朝では、シリア総督であったムアーウィヤは、シリア優先主義を採り、アラブ人、特にシリアに移住したアラブ人の優越主義が採られ、アラブ人ムスリムと改宗ムスリム︵マワーリー︶との税制・待遇面の格差は著しかった。対して、アッバース朝ではその反動から、シュウービーヤという思想が起こり、これはカバーイル︵アラブ人︶にシュウーブ︵ペルシャなどの先進文化地域民︶を対比させ、シュウーブの優越を主張したものであった。結果、アラブ人の特権は、廃止された。このように、果たして平等かどうかは、時代によって波がある[9]。

イスラームにおける来世[編集]

人は行いによって最後の審判の後、天国、高壁、火獄の三ヶ所に割り振られる。

イスラームにおける天国(جنّة jannah) は、信教を貫いた者だけが死後に永生を得る所とされる。キリスト教と異なり、イスラム教の聖典﹃クルアーン﹄ではイスラームにおける天国の様子が具体的に綴られている。

また決して悪酔いすることのない酒や果物、肉などを好きなだけ楽しむことができるとされている。[注釈 6]

後述する﹁ジハード﹂に関しても、過激派組織が自爆テロの人員を募集する際にこのような天国の描写を用いている場合が少なくないとされ、問題となっている[10]。

リベラル派は解釈の変更を試みており、処女とは間違いで、実際は白い果物という意味だという説、650年頃に編纂されたクルアーンの書かれた地域のアラビア語の方言と、現在使用されているアラビア語では、意味が違ってくるという説を唱えている。2005年にドイツのクリストフ・ルクサンブルクが、古代に書かれたクルアーンを古代アラブ・シリア語の語彙で解読すると、先述したように、意味が違ってくると主張している[11]。

高壁 (الأعراف a'raf) は、善悪どちらでもない者の行き場。

クルアーン第7章46-47節に説かれており、天国と火獄を隔てる高い壁として存在する。その住人は、敬虔ではなかったため天国に入れないが、不義の者ではなかったため地獄にも行かず、快楽も苦痛もない中庸の生活を送る。

この高壁についてカトリック・ムスリムの研究者であったマシニョン (Louis Massignon) はカトリックで見られる終末論的辺獄は、ムスリムによる﹁高壁﹂解釈に影響を受けたとも考えていた[12]。

火獄、すなわちイスラム教における地獄(جهنم jahannam)は、不信仰者が永遠に責め苦を受ける所とされる。

クルアーン内でも多くの章で繰り返し説かれ、アッラーの印︵啓示︶を偽りであるとして拒否した者が落とされるという。住人は文字通り火で焼かれる上、ザックームや膿汁のような不浄物しか食べられない[注釈 7]。

このように地獄の内容が火責めであることから、イスラム世界では火刑を神のみに許される行為としており、人間が行うことは越権であると見做される傾向にある[13]。

社会生活[編集]

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年10月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

ムスリムは、クルアーンのほかに、預言者ムハンマドの膨大な言行をまとめたハディース︵伝承︶に、クルアーンに次ぐ指針としての役割を与えている。ムハンマドは神に選ばれた最高の預言者であるから、彼の言行のすべては当然に神の意志にかなっていると考えられるからである。また、ムスリムの実生活上の宗教や日常に関するさまざまな事柄を規定するために、クルアーンやハディースを集成してシャリーア︵イスラーム法︶がまとめられている。

これらは教典ではないが、教典を補ってムスリムの社会生活を律するものとされており、その範囲は個人の信条や日常生活のみならず、政治のあり方にまで及んでいる。信仰の共同体と政治的な国家が同一であったムハンマドの存命中の時代を理想として構築されたイスラーム社会の国家は、政教一元論に立っており、ヨーロッパのキリスト教社会の経験から導き出された﹁政教分離﹂という概念は、そもそもイスラームに適合しないという意見が存在する。

ただし後述する様に、その遵守の度合いは極めて大きな差があり、トルコやインドネシアのような世俗主義国家も存在しているため、一概に政教分離が不可能であると決め付けることは出来ない。イスラムの特異性を過度に強調したステレオタイプ、もしくはキリスト教優越主義や欧州中心主義ではないかという批判もある。

ムスリムは少なくとも建前の上では、クルアーンやシャリーアの定めるところにより、日常生活においてイスラームの教えにとって望ましいとされる行為を課され、イスラームの教えにのっとった規制を遵守することになっている。教義の根幹として掲げられる五行はその代表的なもので、これらは社会に公正を実現し、ムスリム同士が相互に扶助し、生活において品行を保ち、欲望を抑制して、イスラームの教えにのっとってあるべき社会の秩序を実現させようとするものである。

公正の実現と不正の否定は、伝統的なイスラームの社会生活において特に重要視されていたとされる。伝統的社会においては、個々人がシャリーアを遵守し、イスラーム的価値観にのっとった公正を実現すべきものとされた。公正は商取引の規制にまで及んでおり、シャリーアに適合しない商取引は不正とみなされる。

また、ザカート、サダカなどの喜捨の制度によって弱者を救済することは、現世の罪を浄化し、最後の審判の後によりよい来世を迎えるために望ましい行為とされ、イスラーム社会を支える相互扶助のシステムとなっている。社会的弱者に対する救済は、イスラームの教えにおいて広く見られ、一夫多妻制のシステムも、建前の上では母子家庭の救済策であったとされている。

品行を保ち、人間の堕落を防ぐためとして、自由を制限する教えもみられる。保守派ムスリムが女性に対して、家族以外の男性に対して髪や顔を隠すよう求めていることはよく知られているが︵詳細はイスラム圏の女性の服装を参照︶、これは性欲から女性を保護する目的が本旨であると保守的イスラムを擁護する論者は主張している。このためキリスト教同様、婚前交渉を禁ずる教派がほとんどだが、実際には国家や個人、世代によって戒律を遵守するか無視するかは多様である。

食べることが許される食品も定められていて︵詳細はハラールを参照︶、規律に沿って屠畜されたウシ・ヒツジ・ヤギなどの動物、野菜、果物、穀類、海産物、乳製品、卵、水などが対象となっている[14]。一方、飲食が禁じられているものは、ブタやアルコールを含む飲料・食品が有名であるが、ほかにイヌ、牙やかぎ爪で獲物を獲るトラ・クマ・タカ・フクロウなどの動物、毒性のある動物、害虫を餌とする動物などがある。イスラム圏に輸出される食品については、イスラム教徒が摂取できるかどうかの審査︵ハラール認証︶を行う団体が各国にあり、ここで認証されたものはハラール食品などと呼ばれる。

酒は戒律上、禁止されているとする教派が主流であるが︵詳細はイスラム教における飲酒を参照︶、それは飲酒が理性を失わせる悪行であると考えられているからである。しかし、コーヒーやタバコのように、イスラム教の教義が確立後にイスラーム社会にもたらされた常習性や興奮作用のある嗜好品については、酒と類似のものとして規制する説も歴史的には見られたものの、今日では酒と異なって合法とみなされており、いずれもムスリムの愛好家は非常に多い。タバコについては身体に害のあるものは禁じられていると言う見地から﹁避けるべき﹂と考えるムスリムもいる。

﹁清浄﹂に対する強い意識も特色であり、動物の死肉や血など不浄なものが体に付着したまま宗教的行為を行ってもそれは無効とみなされる。また、礼拝の際には、体の外気に触れている部分︵手足、顔など︶は必ず水か砂、石など自然のもので清めなければならないとされている。

総合的に見ると、やはり中東地域︵特にイラン、サウジアラビア︶から離れるほど、一般的に律法としてのイスラームの教えは緩和されている。

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年10月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

トルコのスルタンアフメット・モスク

トルコのスルタンアフメット・モスク

イスラム教における信徒の共同体(ウンマ)は、すべてのムスリムが参加する水平で単一の組織からなっていると観念されることが多い。

従って、キリスト教におけるように、宗教的に俗人から聖別され、教義や信仰をもっぱらにして生活し、共同体を教え導く権能を有する「聖職者」は建前の上では否定されており、これが他宗教に見られない特徴と主張する人間もいる。このことから「イスラムに『教皇』はいない」と言われることもあるが、歴史的にはカリフや、現代では大ムフティーなど教皇に近い立場の指導者は存在している。また、六信や五行に代表されるような信仰箇条や信仰行為の実践にあたって、ムスリムを教え導く職能をもった人々としてウラマー(イスラーム知識人)が存在するため、実質的には聖職者が存在するともいえる。宗教的ヒエラルキーには教派による違いも存在している。

ウラマーは、クルアーン学、ハディース学、イスラーム法学、イスラーム神学、イスラーム哲学など、イスラームの教えに関するさまざまな学問を修めた知識人を指すが、彼らは社会的な職業としてはイスラーム法学に基づく法廷の裁判官(カーディー)、モスク(礼拝堂)で集団礼拝を指導する導師(イマーム)、宗教的な意見(ファトワー)を発して人々にイスラームの教えに基づく社会生活の指針を示すムフティー、イスラームの諸知識を講じる学校の教師などに就き、ムスリムの信仰を導く役割を果たしている。ウラマーは信仰においてはあくまで他のムスリムと同列に置かれており、建前の上では聖職者ではない。そのためキリスト教や仏教などと違い社会的な特権(税金の免除など)はなく、妻帯禁止や禁欲など制限も存在しない。ただし、モスクを維持するために信者から集められるワクフが実質的にお布施のような物となり、モスクの管理者であるウラマーは信者からのワクフによる収入で暮らしていることも珍しくない。十分なワクフを集められない小規模組織では普段はほかの職業の就いていて週末のみウラマーとして働くこともある。ウラマーは実際上、他の宗教における聖職者と同様の役割を果たしているため、マスコミなどではしばしば「イスラム教の聖職者 (cleric)」と報道されている。イスラームの原則として内心のことを判断できるのはアッラーのみなので、建前上、ウラマーなどの権威は当人の信仰の確かさに基盤があるのではなく、クルアーン、ハディース、シャリーアなどについての知識によるものである。

マディーナにて

マディーナにて

西暦610年頃に、ムハンマドはメッカ︵﹁マッカ﹂とも言う︶郊外で天使ジブリールより唯一神︵アッラーフ︶の啓示を受けたと主張し、アラビア半島でイスラーム教を始めた。当時、メッカは人口一万人ほどの街で、そのうちムハンマドの教えを信じた者は男女合わせて200人ほどに過ぎず、他の人々は彼の宗教を冷笑したが、妻のハデージャや親友のアブー・バクル、甥のアリー、遠縁のウスマーン達は彼を支えた。

しかし、メッカでの信者達は主にムハンマドの親族か下層民に限られており、619年に妻と、イスラム教徒にはならなかったが強力な擁護者であった叔父が他界すると、彼はメッカの中で後ろ盾を失い、批判は迫害へと変わった。そのため、彼は622年、成年男子七十名、他に女子供数十名をヤスリブ︵のちのマディーナ︵メディナ︶︶に先に移住させ、自身も夜陰に紛れメッカを脱出し、拠点を移した。これをヒジュラ︵聖遷︶と言い、以後、彼らはメッカと対立した[15]。

マディーナでは、ムハンマドはウンマと呼ばれる共同体を作り、これは従来のアラビアの部族共同体とは性格を異にする宗教的繋がりであったが、同時に政治・商業的性格をも持っていた。しかし、全てが順調に進んだわけではなく、やがて現地のユダヤ人と対立し、それは後には戦闘を含む規模にまで激化し、そのためムハンマドは教義を一部変更し、当初はユダヤ教の習慣に倣って、イスラム教徒もエルサレムに向けて礼拝していたところを、対立たけなわの頃からメッカのカーバ神殿へと拝む方角を変えたりした。現在でも、世界中のイスラム教徒がメッカへの方角に拝礼するのは、この時に始まる。また、ハデージャの死後、やもめとなっていたムハンマドは、マディーナでアーイシャという後妻を娶るが、彼女はまだ9歳の少女であった[16]。以後、彼は8人の妻を娶る。アイーシャ以外の妻はハディージャも含めて全て未亡人であった。

また、ある時、ムハンマドはメッカの千頭ものラクダを連れた大規模な隊商を発見し、上述の70人とメディナで得た200人ほどの支援者と共にこれを襲おうとしたが、メッカ側も危機を察し、950名を派遣して、バドルで激突した︵うちメッカ側300人は途中で引き返す︶[17]。624年9月のことであり、ムハンマド側が勝利すると、これを記念して、以後、イスラム教徒はこの月になると、毎年断食をするようになった[15]。︵後にヒジュラ暦が制定されると、この月はラマダーン月となった。今ではこの断食のことを、よくラマダーンと呼ぶ。︶

この後もメッカや近隣のユダヤ人との攻防勝敗を繰り返しながら、ムハンマドは周辺のアラブ人たちを次第に支配下に収め、630年ついにメッカを占領し、カーバ神殿にあったあらゆる偶像を破壊して、そこを聖地とした。なお、メッカを占領する頃になるとムハンマド達は一万人の軍を組織できるようになっていたが、このムハンマドを巡る抗争で弱り切ったメッカを背後から襲おうと、南ヒジャーズ地方の人々一万人が武装して、メッカ近郊に待機していた。ムハンマドはメッカを手に入れると、直後にこれらを襲撃、大破したが、アラビア半島で万単位の軍が激突することは、数百年来なかった大事件であった。このため、ムハンマドの声望は瞬く間にアラビア中に広まり、以後、全アラビアの指導者たちがムハンマドの下に使節を送ってくるようになった。こうして、イスラム教はアラビア中に伝播した[18]。︵ちょうど、東ローマ軍の侵攻で、近隣のサーサーン朝ペルシアが衰退していた時期でもあり、それもこうした動きに拍車をかけた[19]。︶

ジハードとイスラム帝国の形成[編集]

その翌々年にムハンマドはマディーナで死ぬが、マディーナの民は紆余曲折の末、イスラム教の後継者にアブー・バクルを選び、その地位をカリフと定めて、従った。しかし、アラビア中でそれを認めない指導者は続出し、中には自ら預言者と主張する者も現れ、まとまってマディーナを襲う準備を始めた。アブー・バクルたちから見ればとんでもない動きであり、以後征討戦が繰り広げられ、アブー・バクル側が勝利すると、カリフ制度はイスラム教の政治的中核として定まった。こうしたムハンマド死後の一連の後継者紛争を、イスラム側の史書では、リッダの戦い、と呼ぶ[20]。

ところで、イスラム教はこうして発足したが、結集した軍隊を解散してしまえば、軍隊を構成していた群衆は元の民に戻ってしまうため、イスラム教を存続させられるかさえ分からない有様であった。しかし、軍に給与を払うほどの財源はマディーナにはなく、そのため、軍隊を維持するには、敵とそこからの略奪品を求めて、常に戦い続けるしかなかったのである。こうして、常に新たな敵を求めて、以降も、イスラム教徒による征服戦争は続けられた[21]。

まずは、近隣の東ローマ領となっていたシリアに侵攻したが︵633年︶、当時東ローマとサーサーン朝ペルシアは上述の大戦争のため、共に疲弊しており、さらには、シリア住民は単性論者が多く、これはキリスト教では異端であり、迫害の対象であった。一方、やってきたイスラム教徒は住民に歓迎され、東ローマ軍は多少の抵抗をしたものの、十年もしないうちに降伏し、こうしてイスラム教徒はシリアとエジプトの肥沃な領土を手に入れた[21]。

ほぼ同時期に、サーサン朝に対しても事を起こす。この帝国は当時、戦争による疲弊に加えて、皇帝不在がその直前まで続いており、極度の混乱状態にあった。そのため、イスラム教のアラビア人による略奪と征服は、自然発生的に行われていたが、その略奪隊を組織するため、ハリードがイラクに派遣された。彼は複数の街を征服した後、シリア戦線に去ってしまい、残されたイスラム軍は統制を欠き、進軍は停滞し、各所で敗戦を重ね、サーサン朝が勝利するかに見えた。

しかし、アブー・バクルの後で2代目カリフとなったウマルは、新たに将軍を任命し、態勢を立て直し、636年、カーディシーヤで重装の騎兵や象兵を含むペルシア軍を撃破し、642年にはニハーヴァンドでペルシア皇帝自らが率いる親征軍を大破して、皇帝は数年後に部下に殺されて、こうしてペルシア地域も、イスラム教徒に下ったのであった[22]。

一方、こうした遠征と同時並行的に、イスラム軍は、海からも遠征を開始した。637年、小艦隊ではあったが、イスラム軍はアラビア半島東部のオマーンを出港して、インドのボンベイ付近を略奪し、その後も、インド洋方面への攻撃を繰り返した[23]。

こうして、イスラム教はその軍事活動をもって教勢を中東中に広げ、周辺地域への遠征活動はその後も続き、短期間のうちに大規模なイスラム帝国を築き上げた。

スンナ派とシーア派の分離[編集]

しかし、拡大とともに内紛も生じ、2代カリフ・ウマルの暗殺後、ウスマーンが後を継ぐが、イスラム教徒内でわだかまっていたウマイヤ家︵クライシュ族の中の有力部族︶への反発から、やがて彼も殺され、ムハンマドの従弟のアリーが4代目カリフとなる。が、ウマイヤ家のシリア総督ムアーウィアは反発し、両者の間で戦闘を交えた対立が起きてしまう。結果的に、アリー︵661年︶とその息子フセインは殺害され(680年)、ムアーウィアがカリフとなり、以後は選挙によらず、ウマイヤ家の家長がカリフ位を世襲するようになった[24]。イスラーム勢力はこれを機に、ウマイヤ朝という明白な世襲制王朝へと変貌することになり、その体制の違いから、アリーまでの四代を正統カリフとして、以後のカリフと区別する見方が、一般的である。

また、こうした四人の正統カリフのうち、三人までもが暗殺で亡くなっているのも特徴的である[25]。こうして脱落したアリーの支持勢力を中心に、4代以降の座を巡って、ムハンマドの従兄弟アリーとその子孫のみがイスラーム共同体を指導する資格があると主張する急進派のシーア派︵﹁アリーの党派︵シーア・アリー︶﹂の意︶と、それ以外の体制派のスンナ派︵﹁ムハンマド以来の慣習︵スンナ︶に従う者﹂の意︶へと、イスラーム共同体は大きく分裂した。また、ウマイヤ朝下では、政治的少数派となったシーア派は次第に分派を繰り返していき、勢力を狭めた。

ウマイヤ朝[編集]

750年ころのウマイヤ朝の領土。濃い赤はムハンマド生前の領土、赤は正統カリフ時代の領土

ムアーウィアは、現実感覚に富み、柔軟な手練手管でイスラム帝国を統治した。彼の体制が大きく変わるまでの約100年弱の期間を称して、一般にウマイヤ朝と呼ぶ。彼はウマイヤ家の封土であったシリア優先政策を採り、首都もダマスカスに移したが、他方では、懐柔政策で地方の反乱を未然に防ぎ、息子ヤジードのカリフ位世襲に腐心した。当時の史料には、メッカ・マディーナの有力者に賄賂を与え、反対者を孤立させたうえで、自ら千騎を率いて、マディーナに乗り込み、残った者達を黙らせる様子が描写される。

750年ころのウマイヤ朝の領土。濃い赤はムハンマド生前の領土、赤は正統カリフ時代の領土

ムアーウィアは、現実感覚に富み、柔軟な手練手管でイスラム帝国を統治した。彼の体制が大きく変わるまでの約100年弱の期間を称して、一般にウマイヤ朝と呼ぶ。彼はウマイヤ家の封土であったシリア優先政策を採り、首都もダマスカスに移したが、他方では、懐柔政策で地方の反乱を未然に防ぎ、息子ヤジードのカリフ位世襲に腐心した。当時の史料には、メッカ・マディーナの有力者に賄賂を与え、反対者を孤立させたうえで、自ら千騎を率いて、マディーナに乗り込み、残った者達を黙らせる様子が描写される。

こうして、680年に彼が死ぬと、息子のヤジードが即位するが、前例のないカリフ位世襲に反対し、前々代カリフ、アリーの子、フセインが朋輩達に唆されて、反乱を企図する。彼らの反乱は、順次、ウマイヤ朝軍に撃破されるが、その過程で、メッカのカーバ神殿は焼かれ︵681年︶、マディーナは大規模に略奪され︵683年︶、翌年には、千人の父なし子が生まれた。イスラム史家は、これを直前のハルラの戦いからとってハルラの子と呼ぶ。シーア派は、フセインの死を悼み、毎年、10月︵ムハルラム︶の最初の10日間には祭典を行い、彼の一行の殺された地、カルバラはマシュハド・フセインとして聖地のひとつとする。

一方のウマイヤ朝も、ヤジードが死ぬとその子ムアーウィア2世がカリフ位を継ぐが、病弱で在位3か月にして世を去り、反乱は多発。宿将マルワーンはこれらを平定し、684年にカリフ位に即位するも、後継問題のこじれから在位1年にして妻の一人に暗殺される。こうした中、新たにカリフに即位したアブドゥル・マリクは、文武に長けた名君と讃えられ、再び反乱を起こしたメッカを落として、ようやくウマイヤ朝は小康状態を取り戻した[26]。彼と、その子ワリードの代に、イスラム教徒による遠征は再開され、ギリシャでは東ローマ帝国に攻め入り、コンスタンティノープルを包囲。

708年には、北アフリカ一帯を征服し、711年にはイベリア半島に上陸して、現地のキリスト教国︵西ゴート王国︶を滅ぼして、ピレネー山脈を越えて、フランスに侵入した。フランスへの進撃は、732年にトゥール・ポワティエ間の戦いに敗れるまで続いたが、その後、キリスト教徒による抵抗が強くなり、8世紀中盤には、フランスを放棄して、ヨーロッパではイベリア半島のみを保持するようになる。一方、東部でも同時期︵705年︶に遠征を再開し、名将クタイバは、サマルカンド占領を嚆矢に、中央アジア、トルキスタン一帯を制圧し、751年にはタラス河畔で唐と激突し、これを撃破した。

しかし、その後彼は罷免され、それを不満に反乱を起こすが、自分の部下により殺害され、こうしてイスラム帝国の領土拡張は終息した。また、こうした時期、アブドゥル・マリクは、キリスト教徒を激しく嫌い、厳しく弾圧したが、何名かのカリフは懐柔策を行い、キリスト教徒を下層民として人頭税︵ジズヤ︶と地租︵ハラージュ︶を課すことで満足した。改宗は奨励され、重税の減免と社会的地位向上を求めて、ムスリムに改宗する者も少なくなかったが、一方で、このシステムにはジレンマがあり、異教徒が減ることは税収の減少を意味し、ウマル2世の代には改宗者︵マワーリー︶に地租を課すようになり、それはしばしば大きな反乱を誘発した。エジプトでは8世紀にはまだ大多数がキリスト教徒であり、これらがイスラム教徒に改宗するまで、なお500年の年月を必要とした[27]。

アッバース朝以後[編集]

ウマイヤ朝では、ワリードが死ぬと、子のウマル2世が継いだが、彼の治世は文治政策で後世の史家の評判は良い。その後は、短命だったり暗愚なカリフが相次ぎ、ウマイヤ朝が元来、その構造に抱えた問題︵シリア優先主義、アラブ人と改宗者︵マワーリー︶の不平等︶のために、相変わらずに反乱は頻発した。最後の君主、マルワーン2世は、首都をユーフラテス川上流のハルラーンに移し、反乱の大部分を鎮定し、再発防止にシリア諸都市の城壁の撤去を行った。

こうして、ウマイヤ朝は自らの手で本拠地シリアに破壊の手を加えてしまい、直後に起きたアッバース家の反乱にあえなく敗れ去った[28]。政権の移行は大きな体制の変化を伴ったため、これをアッバース革命という。

前代のウマイヤ朝がシリア重視主義だったのに対して、アッバース朝では、傾向としてイランが重視され、アラブムスリムと非アラブムスリムの間の租税・待遇が平等化された。政権発足当初の百年間は、政治・経済はもちろん、文化面でも繁栄し、官僚体制やインフラが整備された。︵対して、ウマイヤ朝は、部族制の延長的なところがあった。︶

一方で、前嶋信次は、﹁しかし、ウマイヤ朝は、白衣・白旗に烈日がてりりはえて、どこか陽気で野放図なところがあったのに、アッバース朝の方は黒旗、黒衣で、なにか重苦しく、暗い影が付きまとう感じを与えるが、なぜであろう﹂とこの時代の評価に一石を投じる[29]。政権交代にあたって、ウマイヤ家の者達は、徹底的に捜索され、捕縛、虐殺された[30]。また、整備された官僚制と徹底したカリフの神聖視の結果、人とカリフの間を文武百官の層が隔てるようになり、人民とカリフの距離は、いよいよ遠くなった。

前嶋は、﹁ウマイヤ朝のカリフたちは人間くさいというか、俗っぽいというか、古代アラビアの気風が濃厚であったが、アッバース朝の帝王たちは、だんだん神がかった存在になって、一般民とは隔絶された半神半人のごときものと思われるにいたった﹂と評価する[31]。アッバース朝のカリフは初代は、アッラーが現世に示した影、と言われ、二代目からは、﹁アッラーによって導かれたもの﹂﹁アッラーによって助けられたもの﹂といういかめしい称号を帯びるようになった[31]。

こうした中、領土の拡張の停止に伴い、イスラム教の伝搬も下り坂になるが、他方、イスラム商人の交易を通して、その後の数世紀間に、東南アジア、アフリカ、中国などにイスラム教がもたらされ、一部をイスラム教国、もしくは回族地域とすることに成功した。

しかし、同時にアッバース朝の時代には、イベリア半島にウマイヤ家の残存勢力が建てた後ウマイヤ朝、北アフリカにシーア派のファーティマ朝が起こり、ともにカリフを称し、カリフが鼎立する一方、各地に地方総督が独立していった。

近現代[編集]

近代に入ると、イスラム教を奉じる大帝国であるはずのオスマン帝国がキリスト教徒のヨーロッパの前に弱体化していく様を目の当たりにしたムスリムの人々の中から、現状を改革して預言者ムハンマドの時代の﹁正しい﹂イスラム教へと回帰しようとする運動が起こる。現在のサウジアラビアに起こったワッハーブ派を端緒とするこの運動は、イスラーム復興︵英語版︶と総称される潮流へと発展しており、多くの過激かつ教条的なムスリムを生み出した。リベラル思想やアラブ社会主義等による世俗主義路線の軌道修正も試みられたが冷戦終結以降衰退が著しい。従来世俗主義の代表格であったトルコでは、軍部や財閥と結託した世俗派への反感から21世紀になるとイスラム主義に急旋回している[32]。

宗派や分派[編集]

イスラム教で最大の勢力を有する宗派である。下位分類に法学派︵マズハブ︶と呼ばれるものがある。

●四大法学派とその分派

●ハンバル学派

●ワッハーブ派

●シャーフィイー学派

●マーリク学派

●ハナフィー学派

イスラム教で第二の勢力を有する宗派である。

●ジャアファル法学派 / 十二イマーム派

●ウスール学派

●アフバール学派

●シャイヒー派

●イスマーイール派

●ニザール派

●ホージャー派

●ムスタアリー派

●ハーフィズィー派

●ザイド派

上記の多数派から政治的理由により分離・成立したもの[編集]

●ハワーリジュ派

●イバード派︵ハワーリジュ派から派生したものの中で唯一現存する宗派︶

消滅したもの[編集]

●ザーヒル学派︵スンナ派の学派︶

●アズラク派︵ハワーリジュ派の分派︶

●カイサーン派︵シーア派の一派︶

●カルマト派︵イスマーイール派の分派︶

異端、あるいは、イスラム教に収まるか疑問視されるもの[編集]

●スーフィズム(神秘主義)

●主な教団

●ナクシュバンディー教団

●マイズバンダル教団

●ベクタシュ教団

●メヴレヴィー教団

●リファーイー教団

●イドリース教団

●サヌーシー教団

●アフマディア派︵スンナ派の流れをくむと自称するが、異端とされる︶

●アラウィー派︵シーア派、あるいはイスラム教に収まるかは疑問視されることがある︶

●アレヴィー派︵シーア派、あるいはイスラム教に収まるかは疑問視されることがある︶

●ドゥルーズ派︵イスマーイール派から派生したものだが、シーア派、あるいはイスラム教に収まるかは疑問視されることがある︶

●クルアーン主義

●ネーション・オブ・イスラム

独立したもの[編集]

イスラム教から独立して、別の宗教となったものを示す。

他の宗教との関係[編集]

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年10月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

イスラム教は先行したユダヤ教、キリスト教などから大きな影響を受け、名前こそ違えど﹁同じ神﹂を信仰するとされる。また、シーク教やバハイ教の成立に大きな役割を果たした。

ユダヤ教との関係[編集]

ユダヤ教はアブラハムの宗教の根本ともいえる宗教であり、イスラームに大きな影響を与えている。イスラームの律法的側面は、ユダヤ教から受け継いだものであるとされる︵有名な例‥割礼、ハラール、司法律法︶。

ユダヤ教の旧約聖書にはクルアーンと同じ預言者が記されている。クルアーンではユダヤ教徒はアッラーによって最初に啓示(最初の預言者はアーダム(アダム)とされる)を与えられた啓典の民であり[33][34][35]、キリスト教徒やサービア教徒といった同じ啓典の民とともにアッラーを信じ信仰を守っていれば、ご褒美を頂けるとされる[36]。

キリスト教との関係[編集]

キリスト教もまたイスラームに強い影響を与えた。しかし、ムハンマドはナザレのイエスを使徒であり預言者であるが、神の子ではないとしている。具体的には、﹃クルアーン﹄で﹁これがマルヤムの子イーサー。みながいろいろ言っている事の真相はこうである。もともとアッラーにお子ができたりするわけがない。ああ、恐れ多い﹂[37]と述べ、対して、キリスト教では聖書で、﹁偽り者とは、イエスがメシアであることを否定する者でなくて、だれでありましょう。御父と御子を認めない者、これこそ反キリストです﹂[38]とする。このようにお互いの教義に致命的な矛盾点があり、キリスト教がもし正しければ、イスラム教は偽者、反キリストということになってしまい、イスラム教の視点からはその逆であり、こうした点から白取春彦はキリスト教とイスラム教が対立せざるを得ないのも当然、とする[39]。クルアーンにもイエスの物語が記されているが、白取春彦は、キリスト教側から見れば、イスラム教は、聖書を安易に書き換えた都合のいいフィクションでしかない、とする[40]。

基本的にイスラームではイエス以外のパウロを含むキリスト教の使徒達を神の啓示を受けた預言者として考えないので新約聖書で福音書等(インジール)イエスの言動に根拠を持つ可能性のある部分以外は尊重しない。

シーク教との関係[編集]

シーク教は中世から近世にかけて、インドにおけるイスラーム神秘思想とヒンドゥー教のバクティ信仰が相互浸透をした結果生まれた一神教であり、ヒンドゥー教・仏教・ジャイナ教などインド系宗教の特質とともに、アブラハム系の宗教の特色も備えている。

バハイ教との関係[編集]

バハイ教はイスラーム教の預言者ムハンマドの外孫フサインの子孫︵サイイド︶であるとされるセイイェド・アリー・モハンマドによって開かれた宗教バーブ教を母体とし、その弟子バハウッラーによって創始された宗教である。バハイ教はそもそもイスラーム教12イマーム派から生まれた宗教であり、その思想や戒律にはイスラームの強い影響が見られる。

イスラームの保守層からして、バハイ教徒は﹁背教者﹂﹁異端﹂であり、すさまじい憎悪を浴びている。多くのイスラーム教国でバハイ教は圧迫されており、とりわけ発祥の地イランではイスラーム共和制の名の下に弾圧されている。バハイ教の信者は無神論者などと同様、憲法でその存在を承認されておらず、信仰が発覚した場合投獄され最悪の場合死刑に処される。

現代のイスラム教を巡る諸問題[編集]

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年10月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

イスラム教徒が多数派の国、あるいは無視できない規模の少数民族である国に、また欧米などの先進国におけるイスラム教徒の移民やその子孫が起こす宗教問題など現在議論されている問題をここで述べる。またイスラム教徒が多数派の国でも国の実権を握る軍部(トルコやアルジェリア)や政党(バアス党)などがシャリーアを施行していない場合はこれらの国はイスラーム国家ではない。またイスラム教徒が多数派でなくとも一部の州で多数派を形成する場合はシャリーアがその州だけ適応される場合がある。

政治的問題[編集]

イスラームの項目でもあるように、﹁イスラム教は宗教的理念のみならず、民間の慣習や政治に深く関わっている。そのため、政教分離を特徴とするシステムとイスラーム的なシステムは相矛盾する﹂という主張がある。これは伝統的社会秩序を維持したい保守派ムスリムによって主張されることが多い。そのためどの程度折り合いをつけるかが、20世紀以来のイスラーム社会の大きな問題となってきた。

多くの国は、政教分離原則と保守的イスラムの間で融和を図ろうとしているが、こうした姿勢自体に対する反発もある。いわゆる﹁イスラム原理主義﹂、あるいは政治的運動としてのイスラーム主義は、こうした改革に反対し、可能な限り保守的イスラームの伝統、クルアーンの教えにのっとらねばならないと主張する。しかし、世界経済の進展や、国際社会に対する欧米諸国の力の圧倒的な優位のもとではイスラーム主義的な主張は多くの困難を抱えている。

この考え方をとっている例として、イランイスラム共和国やアフガニスタンのターリバーン、ISILが挙げられるが、イランイスラム共和国はこういった主張を暴力等で行おうという考えはなく、イラン革命時も非暴力的な思想をもって行われたし、イスラム体制になってからも他国に戦争を仕掛けたことは一度もない。むしろ、革命前まで国王によるアメリカの傀儡政権であったイランが、革命によってイスラムの路線をとったことで、アメリカの代理としてイラクのサダム・フセインが侵略戦争を仕掛けた。

また、中東戦争など、ムスリムが大多数を占める国々に対する欧米諸国の介入を目にして、欧米のキリスト教社会がイスラーム社会を圧迫し、蹂躙していると構図でとらえるムスリムは多い。にもかかわらず、イスラーム諸国は国際的な発言力が大きいとはいえないし、イスラーム諸国の中に強い影響力を持つエジプトやサウジアラビアなどが親米・欧米協調路線をとっているため、イスラーム諸国はしばしばイスラーム社会が﹁被害者﹂となる情勢に対して無力である。これらのことが、イスラーム社会の多くの民衆に反欧米感情とともに、自国政府の﹁同胞の危機に対する無力﹂に対する失望・不満を鬱積させることになっていて、暴力によって欧米社会の圧力を排除しようとする過激派︵アルカーイダ、ジェマ・イスラミアなど︶の誕生のひとつの要因になっている、との見方もある。

人権問題[編集]

イスラム教国、若しくはイスラム教国以外でもムスリムで構成される社会内での人権に関する事柄が、国際社会における人権侵害としてしばしば他宗教圏の国々との相克を生み出し、特に反イスラーム主義的傾向を持つ立場の人々︵キリスト教原理主義や多神教優越主義など︶からイスラーム自体の欠陥として指摘されることがある。また、アッバース朝の時代にほぼ固まったイスラーム法を遵守する結果、その後の社会情勢の変化に対する柔軟な対応を欠くようになったという主張も根強い。[要出典]

だが、イスラーム法は社会情勢の変化に全く対応していないわけではなく、ファトワーの積み重ねや解釈の変更などを歴史的に積み重ねてきている。それは形成初期からのハナフィー派に見られるように、イスラーム社会の内部において、イスラームの伝統の名のもとに行われてきた慣習や法を、イスラームの教えの解釈の適用変更によって改善すべきだという主張や、イスラームと人権などの価値観、政教分離原則は共存可能である、あるいはイスラームは本来人権を尊重する教えである、といった言説に見受けられる。[要出典]

それでも尚、現代でもイスラーム法に厳格に基づく刑罰が行われている国もあり、サウジアラビアやイラン革命後のイラン、ターリバーン時代のアフガニスタンなどでは、イスラーム法を厳格に適用した結果、国際社会から人権侵害として憂慮された事例が報告されている[要出典]。イランでは、道徳裁判所の判決が人権を無視していると伝えられることが頻繁に起こっている[要出典]。サウジアラビアでも、窃盗の罪で手を切り落とす刑罰︵ハッド刑︶が未だに実施されている。

しかし一方で、イスラム教徒が圧倒的多数を占める国でありながら、死刑を廃止した国︵トルコ・セネガルなど︶、廃止されていないもののほぼ執行停止状態にある国︵アルジェリア・チュニジア・モロッコなど︶も存在する。イスラム圏全域で厳格なイスラーム法の適用が行われているわけではない。ただしこれらの国では世俗主義をかかげる政府側がイスラム教と対立している状態にあり、エジプトやアルジェリアではイスラム教を掲げる政党が政府あるいは実権を握る軍部から弾圧されている。

死刑存置論者であるイブン・アッティクタカーは、自著でありまた、イスラーム世界の統治論の古典にもなった﹃アルファフリー﹄の中で、死刑の適切な使用は認められるが、同時に﹃王者は死刑を命じて、人命を奪うことに関しては慎重であるべきだ。﹄﹃死刑とは、この世にもはやその生き物の生命が残らない事件である﹄と断言し、さらに失った命は決して取り戻すことができないことを述べ、死刑にあたっては事実をよく取り調べ、且つ他の方法がないか熟慮すること、そして死刑にせざるをえない場合も、決して四肢切断のような残虐な殺し方はせず、苦しまず慈悲深い死刑法を選択すべきと述べている。彼はまた同書物内にて、死刑を避け、人命を尊ぶために、イスラーム法の姦通罪死刑規定により処刑された男に関するムハンマドのハディースを挙げ、ムハンマドは最終的に彼を死刑にせざるを得なかったが、それを避けるための努力を尽くした後だったことを指摘し、そして、死刑と同様の効果を持ち、人命を奪わない永久禁固の有用性を説いている[41]。

全体的な趨勢としては、社会の都市化・近代化が進んだ地域では、イスラームの教えを根拠とする価値観が薄らぎやすい傾向があるとされる一方、都市化・近代化で伝統的な共同体が破壊された結果、人々がアイデンティティの拠りどころをイスラーム的な価値観に求め、生活を再び保守化する傾向があるとされている。特にトルコなどでは田舎から都市部へ流れた労働階級の宗教的保守化は現在の政情に大きな影響を与えている。しかし、保守的なイスラム教徒といえども、現代社会の価値観と全く無縁に生活するというわけにはいかないため、彼らも一定程度は現代社会の価値観を受け入れる動きを見せている。レザー・アスランによると、イスラム教徒各人に独自のクルアーン解釈が育まれてきている[要出典]。

信教の自由とシャリーアとの矛盾[編集]

現代社会においては、特定の宗教を奉ずる宗教国家もしくは共産主義国などの無神論国家などが、特定の宗教的信条を擁護し、他を迫害してきたこと、それにより宗教を理由とした戦争も起こったことなどを踏まえ、先進諸国の多くで信教の自由が承認されている。国際人権宣言などでも、信教の自由は国家が人間に保障するべき最重要の権利のひとつとして位置づけられている。

しかしイスラーム法︵シャリーア︶はこのような国際的合意形成が出来上がる以前の宗教的な自民族中心主義が常識であった時代の法体系である。そのためシャリーアにはムスリムに対しイスラームの絶対的優越に基づく統治を促し、その領域内の異教徒や無神論者をムスリムの下に置くことを義務付ける部分が存在している[要出典]。彼らはズィンミーとして一定の権利保障を得るが、イスラームに改宗しないかぎりさまざまな差別を受け、宗教的実践にも一定の制限がついていた。また、ムスリムがイスラームを離脱することは背教罪として死刑となるのが原則だった[要出典]。︵ハナフィー学派のみ他国への追放という別解釈︶

そのためイスラーム法に基づく国家体制は必然的に、現代国際社会において要求される完全なる信教の自由と平等という原則と衝突することになる[要出典]。

ただし、例外的な事例として、前近代イスラーム世界においては、インドのムガル帝国、アクバル帝の治世など一時期見られたように、異教徒に対して積極的な寛容策がとられた事例が知られている。

現代のイスラーム教徒多数派の国の中には、世俗主義を信奉しシャリーア法を廃止または制限して伝統的なイスラム勢力と対立関係、あるいは内戦状態にある国、︵トルコ、アルバニア、アルジェリア、シリア、インドネシアなど︶から、イスラーム法を適用し、異教徒を従属的な地位に置く国︵パキスタン、アフガニスタンなど︶、さらには支配者の定めるイスラームの宗派以外は、イスラーム教の他宗派も含めてその信仰を認めない国︵サウディアラビア︶まで存在している[要出典]。

一般的に言って、イスラム教が優勢な社会でも多民族国家の場合は異教徒に対しては比較的穏健・寛容な政策がとられることが多い。多民族国家では、必然的に宗教も多様となり、相互の信仰を認め合い、批判を控えるような態度をとらなければ、それは内乱などの社会不安の原因となってしまうからである。例えば、世界最大のイスラーム国家であるインドネシアでは、﹁建国五原則﹂の中でイスラーム以外の宗教を尊重することを掲げており、イスラム教のみならず、仏教・キリスト教・ヒンドゥー教を公認している。これには、インドネシアの民族・宗教の多様性が深く影響している[要出典]。

他宗教に対してはその時代や地域によってさまざまな政策がとられていて、寛容な社会も存在するにもかかわらず、厳格で偏狭な国や地域ばかりを取り上げて、イスラム教は信仰の自由を認めないなどとする言説には問題があるといえる。

「女性差別」問題[編集]

イスラームを信仰する国や地域では、女性への差別や虐待が深刻化している地域も存在する(「名誉の殺人」、「女子割礼」、「女子の就学制限」)が、実際はこれらはクルアーンなどでは言及されておらず、イスラーム以前からある、その地域の土着の慣習に起因するものである。

クルアーン及びイスラーム法は男女がそれぞれ独立した社会活動を行い、結婚・出産等に関しては男女ともに大幅に制限が設けられるのは当然であるという思想を根本に有している。そしてこれらの規範において男性と女性の権利の差異が厳然として存在するという事実は否定の余地がないとされる。この見解を補強するため持ち出されるもののなかにクルアーン第4章34節に書かれた『アッラーはもともと男と(女)の間には優劣をおつけになったのだし、また(生活に必要な)金は男が出すのだから、この点で男の方が女の上に立つべきもの。だから貞淑な女は(男にたいして)ひたすら従順に、またアッラーが大切に守って下さる(夫婦間の)秘めごとを他人に知られぬようそっと守ることが肝要。反抗的になりそうな心配のある女はよく諭し、(それでも駄目なら)寝床に追いやって(懲らしめ)、それも効がない場合は打擲(ちょうちゃく)を加えるもよい。だが、それで言うこときくなら、それ以上のことをしようとしてはならぬ。アッラーはいと高く、いとも偉大におわします。』という文言がある。

こうした事情を踏まえた上で、本質主義的に「イスラーム社会では男女は共存することはできず、男女間には完全な平等は存在できない」と主張し、イスラーム世界の女性を解放するためにはイスラームそのものを廃棄せねばならないと唱える非ムスリム諸国の知識人も存在している。

しかしクルアーンやイスラーム法を紐解けば、当時低い立場にあった女性の立場や元来男性より頑丈で無い存在である女性を守るために下された条項なども含まれている。そこには法的に女性の遺産相続や離婚[注釈 8]、学習の権利を認める文言があり、これを根拠にシャリーアなどイスラーム社会の伝統的な法慣習に擁護的な論者はイスラームは男女同権であり、男尊女卑という非難は不当であると主張している。女性の遺産相続額は一般に男性の半分だが、これはクルアーンによれば家庭の生活費を払うのは男性であり、金銭的に男性の方が負担が大きいからである。

一夫多妻[編集]

イスラーム法では男性は4人まで妻を有する権利を有する一夫多妻制であるが、これは男尊女卑的な思想に基づくものではなく、当時更に多くの妻を有する男性が存在した状況を制限するため・預言者ムハンマドが率いる2回の戦争で夫を亡くした女性の地位を守り、母子の生活手段を確保するために神が下した啓示であり、弱者救済策を目的としている。複数の妻を有する場合は夫は妻らを平等に愛し、扱うことが義務とされており、クルアーンにもそのことが記されている。

現代社会では、一部の裕福な層とかなり貧困な層を除き、イスラーム社会の夫婦の大部分が一夫一妻である。また、イスラム教は、妻の数を4人までと定めている唯一の宗教で、同じ一神教であるキリスト教やユダヤ教には、そのような法律は定められていない。両者で一夫一妻制が主流なのは歴史的経緯によるもので、宗教的なものではない。

女児の早婚[編集]

前近代イスラーム世界では、世界の他の地域同様早婚が社会的に認められていた。イスラーム法における女児の最低結婚年齢は9歳であるが、これは預言者ムハンマドがアーイシャと結婚し、初性交を行った時のアーイシャの年齢に由来している[42]。そのため結婚の形式を満たした上での女児への性行為は、客観的に見て虐待と思われるような内容であっても、問題視されることは少なかった。インドのイスラーム学者マウラナ・ムハンマド・アリーはアーイシャがムハンマドと初夜を迎えた年齢は15歳であったと主張している[43]

無論これらは非イスラーム世界でも多少の違いはあれほぼ同様であり、単に前近代において女性や子供の人権への配慮の水準が現代のそれと比べ物にならないほど低かったという事実を示しているだけで、これらがイスラーム固有の事象であるという意見は事実に反する[注釈 9]。しかし現代においてイスラーム世界におけるそれらの慣習が大きく︵ときに過度に︶注目され、議論の対象となっているのは、非ムスリム諸国の多くでこれらの慣習が人権侵害として問題視され廃止されていく中、イスラーム世界の中には預言者ムハンマドの事跡なども挙げてこのようなイスラーム法の規定を遵守すべきだという意見が存在しているためである。実際にイラン=イスラーム共和国などシャリーアを施行する一部の国では、女児は9歳から結婚することができる。またイエメンでは、結婚最低年齢を定めないという解釈を取っている。そのため、イランやサウディアラビア(サウジアラビア)など、シャリーアを施行する他のイスラーム国家でさえ不可能な9歳未満の女児との結婚・セックスも可能であり、問題視されている[44][45]。

しかし一方で、多くの国ではすでにそのような慣習は廃止され、女性の結婚最低年齢も非イスラーム諸国と大差はなく、女児への性行為はシャリーアにおける結婚の形式を満たしているかにかかわらず性的虐待であるという意識も広まっている。例を挙げれば、モロッコでは国王お抱えのウラマー評議会が、ムハンマドの事跡を根拠に9歳の少女との結婚・セックスを認めるファトワーを出したウラマーを非難する声明を出している[46]。

女性の服装規定問題[編集]

保守的なイスラーム教徒の主張するところの服装規定を厳格に守れば、女性は自ずと家庭外での活動を制限される。これは、保守的イスラームでは女性は家庭の外では夫以外の男性の視線から自身を守るために女性的な部分を包み隠すべきであるとする教義が存在するためである。これがイスラーム以外の宗教の信徒でも見られる西アジア社会の伝統的な女性の服装習慣と結びついて、女性は外出時には体全身を覆う外出用の衣装を身に付けることがイスラーム的に好ましいと多くの社会では考えられている。サウディアラビアやターリバーン時代のアフガニスタンのように、政府による女性の外出時の服装制限が行われた地域も存在する。また、服装の自由化が進んだ地域でも、外出時の習慣としてスカーフを着用し、髪を隠すムスリムの女性は少なくない。しかし、エジプトやトルコなどでは、学生など特に若い層を中心に、日常生活のほとんどをジーンズやミニスカートなど軽装で過ごす女性が多い地域も増えてきている。

女性のスポーツの問題においても、服装が制限されることによって競技ができない場合も少なくないため、多くの国で女性のスポーツ浸透が大幅に遅れている。中には、イスラーム教の棄教または他宗教への改宗によってスポーツ社会に進出した女子選手も存在する。女子バレーボールでは、エジプトの代表チームが近年登場するようになっているが、このユニフォームは、保守的イスラームにおける服装規定に抵触しないようにデザインされている。また、スカーフ着用で試合に出場する選手も多い。しかし中央アジアやトルコなどではイスラム教徒であっても他の国のチームと同じユニフォームで出場しているため、ステレオタイプなイスラム理解は不適当であるとされている。

スカーフ着用に関しては、イスラーム社会の内外で現在、賛否両論が相次いでいる[要出典]。慣習に厳格な国では女性が外出する際にスカーフを着用することが強要されている。一方で、世俗主義を標榜するトルコなどでは、政教分離の原則に基づいて公的な場でスカーフを着用することが忌避される[要出典]。加えて、リベラル・イスラームを標榜する人々や、イスラーム社会外部の人々の中には、スカーフ着用を女性の人権抑圧の象徴として着用を避けるべきと主張するものも少なくない[要出典]。トルコや、あるいはフランスなどのヨーロッパにおける政教分離原則の国々においては、法律によるスカーフの着用禁止を巡って、自発的にスカーフを着用するムスリムの女性から逆に人権上の問題ととらえられているような事例もしばしば発生しており、政治問題に波及している。逆にスカーフをかぶらないムスリムの女性︵とりわけ若い世代︶が、伝統的な価値観を持つ世代︵特に父親︶と衝突し、殺害されてしまうような事態も発生している[47]。

女性への性暴力[編集]

現代のイスラーム世界において、女性に対する性暴力の解決に対する障害はイスラームを名目としたものや、地域の慣習に基づくもの、およびそれらの混合したものなどさまざまである[要出典]。

イスラームの伝統的解釈によれば、婚外の性的関係は厳しく取り締まられるべきものである。また、イスラームの教え自体が家父長制を支持するものと解釈されてきたこともあり、現代のイスラーム世界でも女性の処女性を男性家長が厳しく管理することを社会規範とする面があり︵イスラーム女性のベールは、このような目的を達成するための衣類であるという側面も有している︶、そのため女性に対する性暴力を告発することにたいする心理的・社会的・法的制約が存在する。無論これは前近代以来人類社会に普遍的な特徴であったが、現在のイスラーム世界におけるそれは人権思想との衝突などの点で他の地域のそれより強く注目される傾向にある。

強姦罪において、イスラーム法によれば容疑者を有罪とするためには証人が4人必要であるとされ、証人を用意できない場合逆に誹謗中傷の罪や、姦通罪に問われることから被害者にとって不利が大きく、国際的な非難の的である[要出典]。イランでは、道徳裁判所の判決により、強姦の被害者が姦通罪により死刑になるような事例も伝えられている。

さらに、貞操や名誉などの伝統的な社会通念を重んじる地域では、強姦の被害を受けた女性は被害者であるとみられるよりもむしろ﹁恥﹂とみられるような感覚をもたれることになり、国法によらず私法により処刑されること︵名誉の殺人︶があり、問題となっている[要出典]。

ベールなどをつけていない女性に対する性暴力に関して、一部の超保守的なイスラーム教指導者は、まるでそのような女性はレイプされて当然であり、女性のほうが悪いという発言をすることもあり、問題視されている。オーストラリアでは2006年10月に一人のイスラーム教のウラマーが﹁肌を露出している女性は強姦を誘っている﹂という発言を行い、オーストラリア世論の憤激を買った。ただしこの発言に対しては、オーストラリアのウラマー達の多数が﹁強姦を正当化するものであり容認できない﹂という見解を示している[48][49]。

また後述するジハードに関しても、ムハンマド在世中の遠征で女性捕虜に対する強姦が兵士の報酬として認められていたことを伝えるハディースが存在しており[50]、問題視されている。

また、前近代イスラーム世界では、古代ローマにおける処女を殺すことへのタブーから引き継がれた俗信として﹁処女のまま死んだ人間はアッラーの待つ天国に行く﹂というものがあり、それを防ぐため処女の死刑囚は、死刑執行の前に看守に強姦させるべきだという説があった。現代でもこの俗信を信奉する人間がおり、イラン革命後のイランでは指導者ホメイニーの布告であるとして処女の死刑囚を看守に強姦させてから死刑に処した事例が報告されており、国際社会の批判を浴びている[51][52]。

「ジハード」概念の問題[編集]

ジハードの語源は﹁苦闘・抗争・努力﹂であり、1880年頃から﹁あらゆる種類の教義的な聖戦運動﹂を指す語になった。

ムスリムが“神のために苦しむこと、自分の欲望を断ち切って努力すること”をジハードというが、これは歴史的に見ても対外的侵略の口実として用いられることがあり、とりわけ預言者ムハンマドの時代から初期イスラーム帝国の時期にかけては、イスラーム共同体が全世界とその人民を支配下に置くのは宗教的義務であるとして、侵略戦争としてのジハードが行われ、現代のイスラーム世界の骨格となる領域が形成された[要出典]。また現在でもこのような論法により破壊行為が行われることがある。

もともと伝統的な多神教が信仰されていたアラブ人の社会の中で生まれ、さらにユダヤ教やキリスト教などの異教を乗り越える中で拡大していったイスラム教は、自らが純粋で真正な一神教であるという確信に基づく自意識を強く持ち、イスラーム共同体の開祖であるムハンマドの時代からムハンマド自ら多神教の信者を屈服させその神像を打ち壊し、さらに敵対するユダヤ教徒を屈服させることによって急速な拡大を実現した宗教であるとされているが、その一方で、ムハンマドは和平を強く象徴しており、神像破壊は、幾度と行われた外交的な交渉で勝ち取ったメッカへの巡礼許可のもとに行われたものである[要出典]。イスラームを奉ずる国家や民族が、他の宗教を奉ずる文化に対して圧迫を加えた例は少なからず見受けられるが、宗教の強制はイスラムでは堅く禁じられているという見解もある。ただし伝統的にはイスラム教からの棄教は死刑もしくは無期禁固とする学派が多く、現在でも保守派ムスリムの中にはこの見解を支持する意見が根強い。シリアや小アジア、イベリア、インドなどでは、ムスリムによってモスクへと改築されたり、破壊されてしまったキリスト教会、仏教寺院、ヒンドゥー教寺院が数多く見られる。

ただし歴史上のそれに関しては、アウラングゼーブ帝以前のムガル帝国において非ムスリムとムスリムの宥和政策がとられたこと、キリスト教徒の十字軍がイスラーム教徒をはじめとして異教徒にすさまじい迫害を行ったことからも見て取れるように、宗教的迫害はイスラームに限られたものではないのは紛れもない事実である。イスラームのみを本質的に攻撃的であるとするのは宗教的エスノセントリズムの側面が極めて強いことも指摘されている。

イスラームによる他宗教への弾圧に関しては近年でも、ターリバーン政権によってバーミヤーンの大仏が破壊されてしまったことは記憶に新しい。[注釈 10]

しかし一方で、イスラム教では、無実の者を殺害することは一切禁じられており、クルアーンにも厳しく書かれていることを、ウラマーや学者は指摘する。したがって、イスラームとテロリズムは、実態としてテロリズムの実行者や支持者たちにどう受け入れられているかは別問題として、本質的には相容れないものであるという反論がある︵とは言え迫害により無実の者が多数殺されたことや名誉の殺人が未だ横行しているのも事実であるが︶。

また勿論のこと、多くのイスラーム諸国及びムスリムは、先述のアメリカ同時多発テロ、チェチェン共和国独立過激派によるベスラン学校占拠事件やイスラーム過激派による外国人誘拐及び殺害然り、これらの残虐非道な行為を行う者を異端者として見る向きもあり、特にジハードを悪用した者達を強く非難する者も多いことも事実である。

近年、自爆テロなどで活動の過激さを増しているイスラーム主義の先鋭的勢力も、異教徒や﹁背教者﹂に対するジハードを旗印として活動を行っている。特に、アメリカ同時多発テロ以降、その傾向は強まりつつある。同時多発テロの実行犯たちは、これを﹁ジハード﹂であると認識し、善行と信じて犯行を実施したとされている。

ただし、ハマースやアルカイーダなどの武装組織の活動は、﹁宗教的ジハード﹂の性質と共に、アメリカの対アラブ政策やイスラエルのパレスチナ占領とパレスチナ人虐殺などに対する抵抗運動としての側面も併せ持っている。これらの問題は地政学的な要素を多分に含むため、イスラーム圏の内外はもちろんイスラーム圏内部の諸政府・民衆のレベルにおいてすら、そうした活動に対する評価は一様でない。2010年4月に誘拐され、同年9月4日に開放されたジャーナリストの常岡浩介を誘拐した﹁ヒズビ・イスラミ﹂に至っては、実は身代金目的の誘拐であった[54]上に、2004年に発生したイラク日本人人質事件においては、何故かシーア派の衣装を着たスンナ派の聖職者が交渉に当たったなど、あまりに矛盾していた︵後に女性NGO職員が犯行グループと接点があった可能性があったことが中日新聞で報道されている︶ことからも解かるように、︵特に貧困地域における︶身代金目的の誘拐にターリバーンなどのイスラム過激派組織名を名乗ることがあるのも事実である。

同時多発テロに際しても、イスラーム社会の宗教指導者たちの少なからぬ者は、﹁暴力はイスラームの本質ではない﹂として直接的・間接的にテロを批判したが、複数の宗教指導者が、テロの実行犯たちをジハードによる﹁殉教者﹂として称えるファトワーを発するなど、評価はまちまちであった。このため、特に日本などにおいてはイスラム教=︵ターリバーン、アル=カイーダなど︶過激派揃いと言ったイメージがあるが、先述の通り、地政学的にも数多くの解釈がある中で、これらの問題を純粋に﹁宗教的な﹂問題として一括りにすべきではないことに注意すべきである。

イスラーム戦争法の問題[編集]

ジハードの名における軍事行動そのものだけでなく、それを律するイスラーム戦争法もまた、摩擦の種となることがある。

上にもあるようにイスラーム戦争法では女性捕虜の強姦は合法であり、勝利者であるイスラーム戦士の正当な権利として認められる。

また現代の戦時国際法では捕虜とした兵士を処刑する場合、正当な理由があり且つ裁判などの定められた手続きを踏まなければならないが、イスラーム戦争法ではそのような理由や手続きがなくとも司令官の一存で捕虜を処刑することが許されている。しかしこれはあくまで許されているだけであり、義務ではない[55]。

そして民間人の捕虜であっても健康な成人男子ならば、戦闘員の捕虜と同様に取り扱うことが認められており、したがって司令官の判断による処刑も合法である。2004年に起こったイラクの日本人青年人質殺害事件では、人質となった青年は旅行者で戦闘にまったく関わりを持たない民間人であったが、日本のイスラーム法研究者の中田考はこの規定の存在を指摘して、イスラーム戦争法では当該青年の殺害は合法であると述べた[56]。

ただし、当たり前ではあるが戦時国際法が国際的に制定され国家間で遵守されているのに対し、イスラム戦争法に関しては戦時国際法の及ばない紛争関係で横行しており、国際的に捕虜の権利が認められた現代においては特にイスラムにおける女性蔑視の観点が未だに取り入れられていることもあり、批判対象ともなる。

クルアーンの扱い[編集]

イスラーム教徒の主流派解釈によれば、クルアーンの内容はすべて神の言葉であり、すなわちクルアーンは被造物ではなく、アッラーフの一部、アッラーフのロゴスである。このことからクルアーンへの批判は、アッラーフそのもの︵そしてそれを奉ずるイスラームという宗教自体︶への冒涜であるという意見が存在している。

そのため、イスラームは神自身の意思を反映した完全な教えであり、他の宗教に対して絶対的に優越しているという信念ともあいまって、非ムスリムがクルアーンを批判したり、ムスリムほどそれを丁重に扱わないこと、およびクルアーンの破損に対して、激しい憎悪を燃やす事例もある。イスラーム世界の中にはクルアーンへの批判やその破損を犯罪と規定し、ムスリム、非ムスリムを問わず犯人を死刑に処する国も存在している。2001年6月には富山でクルアーンが破られたのが発見され、在日パキスタン人を中心とするムスリムが抗議デモを行ったが、一部の参加者からは﹁︵犯人を︶殺す﹂などの過激な文言も出されたという。2008年6月にはパキスタンでクルアーンを焼き、ムハンマドを批判したとしてムスリム男性が死刑判決を受けた[57]。

非ムスリムの多くにとってクルアーンは神のロゴスではなく、自由に批判の対象となりうる一個の書物、人間ムハンマドの書いた本である。そのためムスリム側に見られるクルアーン崇拝とは大きなズレがある。このような両者の認識のズレが上記のような問題を引き起こすことが多々ある。

イスラム教と科学[編集]

他の宗教の聖典同様イスラム教の聖典クルアーンにも当時の不正確な科学的知識や神話的世界観に基づく記述が散見されており、これを文字通りの意味に受け取った場合現代科学とは矛盾する面が多々ある[要出典]。主要なものとしては進化論の否定であり、現在でも多くのイスラーム諸国で進化論の主張は禁止されている[要出典]。クルアーンの記述を科学的に正しいものだとする主張なされ、これも批判の対象となっている。クルアーンに限らず、イスラームの世界観そのものを科学に結びつける試みもなされている[58]。

無論すべてのムスリムが進化論を否定していたり、クルアーンを一字一句信奉しているわけではないものの、現在のところイスラーム諸国では保守的な宗教理解が科学の発展を阻害している側面がある[要出典]。

ただしこれも歴史的に見れば、中世から近世にかけてユーラシアの中でもっとも科学技術の進んだ文明のひとつはイスラーム文明であったこと、その技術や学識は現代科学の基礎であることなどからもわかるように、イスラームが本質的に他宗教より反科学的というわけではない。

イスラム教理解そのものに関する問題[編集]

欧米や日本などではイスラム教の峻厳・教条的側面のみが強調され、イスラームへの偏った見方をあおっているという主張がある。これはイスラームを差別・敵視する勢力だけにとどまらず、イスラームを﹃理解﹄し、﹃尊重﹄しなければいけないと主張する勢力であっても同じであり、そこで言われる﹃イスラーム﹄とは教条的・原理主義的なものであって、それを機械的な文化相対主義に基づいて﹃理解﹄し、﹃尊重﹄すべきだと唱えるのみで、イスラーム世界に存在するさまざまな性的・文化的・社会的抑圧に宗教的・非宗教的手段を用いて抵抗するリベラルなムスリムの存在は紹介されないことが多いという意見もある。ムスリムをある特定のステレオタイプに基づいて単色の多様性のない存在として捉え、自分たちとは理解し合えない絶対的な﹃他者﹄として分類し、機械的な相対主義の適用に基づいてそれを﹃尊重﹄することが果たして真のイスラム教徒との共存に繋がるのかという疑問も提示されている。

日本とイスラム教[編集]

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2018年10月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

神戸モスクの外観

神戸モスクの外観

東京ジャーミイの内部

東京ジャーミイの内部

日本ではイスラームが一般ではなく信者数も少ない。しかし中東出身者を中心に信者がおり、その数は日本全国で7万人とされる。ただ日本国内の信者の数については信用できる統計があまりなく、5万人とする説もあれば[5]20万人近い数字をあげる者もいる[59]。日本の行政上、各宗教の信者数を正確に数える事は無い。文化庁が宗教年鑑を発行しているものの、神道や仏教の信者数を合わせるだけで日本の総人口を超えてしまうなど、日本の行政は各宗教の正確な信者数については重視していない。イスラームはその中でも﹁諸教の諸教団﹂として分類され、天理教や円応教などとひとまとめにされている[60]。

日本にイスラーム教徒が初めて登場したのは明治維新後の開国の時代になってからである。日本に滞在したロシア人やインド人、トルコ人などの中にはイスラム教を信仰する者が少数ながら存在し、彼らによって布教されたと一般的に考えられている。特にロシア革命で祖国を離れたタタール人が日本のイスラームに大きな役割を果たした。最初期の日本人ムスリムに、明治時代に長くインドで貿易商をしていた有賀文八郎がいる[61][62]。

日本には1931年に日本国内初のモスクとして愛知県名古屋市に建設された名古屋モスクや兵庫県神戸市中央区の神戸モスク、東京都渋谷区にあるトルコ系モスクの東京ジャーミイ︵当時は東京回教学院︶などある。

イスラム教徒と非信徒の日本人が結婚する場合、改宗が望ましい[注釈 11]。既に婚姻関係にある日本人夫婦の片方がイスラームに改宗した場合、残る配偶者も改宗するまで距離を置くことが推奨されるが、必ずしも守られているわけではない。

婚姻に際してムスリムが配偶者となる日本人に割礼を要求するケースがある。男性の割礼はスンナであるが義務ではなく、女性の割礼はスンナでもないため基本的に実践する必要はない[64]。しかしムスリム側がこれを義務だと考えている場合に日本人配偶者と軋轢が生じ、婚約を解消する例も報告されている[65]。

著名な日本在住ムスリム[編集]

︵元ムスリム、あるいは一時的改宗者を含む。︶

日本のイスラーム関係の著名人[編集]

| この節には 複数の問題があります。 改善や ノートページでの議論にご協力ください。

- 出典がまったく示されていないか不十分です。内容に関する文献や情報源が必要です。(2017年8月)

- 一次資料や記事主題の関係者による情報源に頼って書かれています。(2018年10月)

|

(一)^ なお、いわゆる﹁偶像崇拝﹂が神像を用いた礼拝と同義であるのかを巡っては、宗教や個人により大きな開きがある

(二)^ 本項では、括弧内に示す言語は、特に断りのない限り、アラビア語の正則語︵フスハー︶を用いる。

(三)^ 本項では便宜的に宗教の名称として日本語により広く定着しているイスラム教の用語に統一するが、イスラームから派生した用語については、研究者の用例を踏まえ、イスラーム◯◯と表記する。

(四)^ ただしかつてキリスト教圏や日本などで﹁マホメット教﹂﹁ムハンマド教﹂という呼称も用いられた。現在ではこの呼称は望ましくないものとされている。

(五)^ 例えば、イスラム神学者 Muhammad ibn Abd-Allaah ibn Saalih al-Suhaym など

(六)^ クルアーン第56章10節から24節[信頼性要検証]﹃︵信仰の︶先頭に立つ者は、︵楽園においても︶先頭に立ち、これらの者︵先頭に立つ者︶は、︵アッラー︶の側近にはべり、至福の楽園の中に︵住む︶。昔からの者が多数で、後世の者は僅かである。︵かれらは錦の織物を︶敷いた寝床の上に、向い合ってそれに寄り掛かる。永遠の︵若さを保つ︶少年たちがかれらの間を巡り、︵手に手に︶高坏や︵輝く︶水差し、汲立の飲物盃︵を捧げる︶。かれらは、それで後の障を残さず、泥酔することもない。また果実は、かれらの選ぶに任せ、種々の鳥の肉は、かれらの好みのまま。大きい輝くまなざしの、美しい乙女は、丁度秘蔵の真珠のよう。︵これらは︶かれらの行いに対する報奨である。﹄および56章27節から40節[信頼性要検証]﹃右手の仲間、右手の仲間とは何であろう。︵かれらは︶刺のないスィドラの木、累々と実るタルフ木︵の中に住み︶、長く伸びる木陰の、絶え間なく流れる水の間で、豊かな果物が絶えることなく、禁じられることもなく︵取り放題︶。高く上げられた︵位階の︶臥所に︵着く︶。本当にわれは、かれら︵の配偶として乙女︶を特別に創り、かの女らを︵永遠に汚れない︶処女にした。愛しい、同じ年配の者。︵これらは︶右手の仲間のためである。昔の者が大勢いるが、後世の者も多い。﹄、先頭のものとは最良のムスリム、右手の者とは一般のムスリムのことである[要出典]

(七)^ クルアーン第69章36-37節

(八)^ ただし男性にのみ一方的離婚権が認められている

(九)^ 例として豊臣秀吉は10歳の少女を側室にし、性行為を行った

(十)^ ただし日本の著名なムスリムであり、イスラーム学者である中田考は﹃イスラームの考えでは仏像は偶像であり、価値のないゴミとおなじ﹄であって、仏教徒の私的空間における仏像ではなく山というイスラーム政府が支配する公共空間に位置している以上仏像の破壊は﹃イスラーム法上なんら問題とは認められず﹄、仏像の破壊を批判する論者は﹃偶像崇拝者﹄であり、﹃宗教的寛容を唱えながらイスラームに対して不寛容である﹄と主張している。

(11)^ クルアーン第2章221節

(一)^ abWorld’s Muslim population more widespread than you might think - Pew Research Center

(二)^ アルはアラビア語の定冠詞で英語のtheに相当する。なお文語アラビア語ではイスラームと発音するが長母音āのē化が生じるアラビア語方言話者の場合はイスレェーム、イスレームのように発音するなどする。

(三)^ 島田裕巳﹃日本人の信仰﹄pp.42-44 扶桑社新書、2017年、ISBN 978-4594077426

(四)^ 井筒俊彦﹃イスラーム生誕﹄︵改訂3版︶中公文庫、2012年、125-126頁、136-137頁頁。ISBN 4-12-204223-2。

(五)^ ab東南アジアからの観光客をもてなすには - ウェイバックマシン︵2013年12月15日アーカイブ分︶

(六)^ http://www.missionislam.com/knowledge/japan.htm“International Religious Freedom Report 2008”. US Department of State (2008年). 2011年3月22日閲覧。

(七)^ 末永恵 (2013年8月7日). “200兆円の超巨大市場﹁ハラルビジネス﹂を狙え! 京懐石料理の美濃吉も参入、ニッポンは“ハラルしやすい国””. 日本ビジネスプレス. http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38328 2013年8月11日閲覧。

(八)^ 井筒俊彦訳﹁女﹂﹃コーラン︵上︶﹄岩波文庫、p.137[信頼性要検証]

(九)^ 前嶋信次﹃世界の歴史8-イスラム世界﹄河出書房新社、1989年、p.172

(十)^ 14歳が自爆テロ未遂、報酬2400円 パレスチナ 少年を勧誘するに当たり、﹃殉教すれば天国で72人の処女とセックスができる﹄と説いていた

(11)^ ルモンド抄訳が finalvent さんに褒められた!

(12)^ Cyril Glassé, Huston Smith The New Encyclopedia of Islam Rowman Altamira 2003 ISBN 978-0-759-10190-6 page 60

(13)^ イスラム世界が嫌悪する焼殺映像の﹁残虐性﹂

(14)^ ハラール 日本大百科全書

(15)^ ab後藤明、吉成勇編﹃世界﹁戦史﹂総覧﹄新人物往来社、1998年、p.42

(16)^ 小玉新次郎﹃西アジアの歴史﹄pp.112-118

(17)^ 小玉新次郎﹃西アジアの歴史﹄p.118

(18)^ 後藤明、吉成勇編﹃世界﹁戦史﹂総覧﹄新人物往来社、1998年、p.43

(19)^ 後藤明、吉成勇編﹃世界﹁戦史﹂総覧﹄新人物往来社、1998年、p.44

(20)^ 後藤明、吉成勇編﹃世界﹁戦史﹂総覧﹄新人物往来社、1998年、p.44-45

(21)^ ab後藤明、吉成勇編﹃世界﹁戦史﹂総覧﹄新人物往来社、1998年、p.45

(22)^ 後藤明、吉成勇編﹃世界﹁戦史﹂総覧﹄新人物往来社、1998年、p.45-46

(23)^ ﹃世界の歴史5﹄中央公論社、1961年、p.232

(24)^ 小玉新次郎﹃西アジアの歴史﹄pp.132-134

(25)^ 小玉新次郎﹃西アジアの歴史﹄p.134

(26)^ 前嶋信次﹃世界の歴史8-イスラム世界﹄河出書房新社、1989年、pp.125-148

(27)^ ﹃世界の歴史5﹄中央公論社、1961年、pp.237-248

(28)^ 前嶋信次﹃世界の歴史8-イスラム世界﹄河出書房新社、1989年、pp.168-171

(29)^ 前嶋信次﹃世界の歴史8-イスラム世界﹄河出書房新社、1989年、p.181

(30)^ 前嶋信次﹃世界の歴史8-イスラム世界﹄河出書房新社、1989年、pp.181-183

(31)^ ab前嶋信次﹃世界の歴史8-イスラム世界﹄河出書房新社、1989年、p.184

(32)^ 世俗派とイスラムが対立するトルコの矛盾 | 時事オピニオン | 情報・知識&オピニオン imidas - イミダス

(33)^ クルアーン2:47[信頼性要検証]

(34)^ クルアーン2:122[信頼性要検証]

(35)^ クルアーン45:16[信頼性要検証]

(36)^ クルアーン2:62[信頼性要検証]

(37)^ 井筒俊彦訳﹃コーラン︵中︶﹄岩波文庫、p.130[信頼性要検証]

(38)^ ﹁ヨハネの手紙一﹂2章22節[信頼性要検証]

(39)^ 白取春彦﹃﹁キリスト教﹂がわかる﹄三笠書房、pp.169-174

(40)^ 白取春彦﹃﹁キリスト教﹂がわかる﹄三笠書房、p.173

(41)^ ﹃アル・ファフリー﹄第1巻、イブン・アッティクタカー著、池田修、岡本久美子訳、2004年、東洋文庫[信頼性要検証]

(42)^ ブハーリーのハディース集成書﹃真正集﹄﹁婚姻の書﹂第39節第1項︵アーイシャ自身からの伝︶[信頼性要検証]、同第40節︵アーイシャおよび伝承者ヒシャームからの伝︶[信頼性要検証]、同第59節︵伝承者ウルワからの伝︶その他[信頼性要検証]。ハディース中の﹁9歳で婚姻を完成させた﹂という一文が実際に﹁性行為を行ったという意味とされるのは集成書の注記による[要出典]。

(43)^ Maulana Muhammad Ali, The Living Thoughts of the Prophet Muhammad, p. 30, 1992, Ahmadiyya Anjuman Ishaat, ISBN 0-913321-19-2

(44)^ イエメンの裁判所、8歳の少女の離婚を認める

(45)^ 強制結婚させられた8歳の少女、離婚が成立

(46)^ イスラム聖職者会議、9歳からの女子結婚認める宗教令を批判 モロッコ

(47)^ スカーフ拒む娘、父が殺害 カナダのイスラム教徒家庭[リンク切れ]

(48)^ ﹁裸の肉﹂発言、ムスリム界に対立[リンク切れ]

(49)^ 強姦を正当化するイスラム教教主は辞任すべき

(50)^ ムハンマド・アル=ブハーリー著﹁真正集﹂遠征の書、第61章2節

(51)^ Women's Activism for Freedom in Iran, Ladan Pardeshenas

(52)^ ﹁テヘランでロリータを読む﹂、アーザル・ナフィースィー著

(53)^ Harper 2019, p. jihad.

(54)^ 2010年9月24日付 週刊朝日 ﹁常岡浩介が味わった怒りと絶望﹁死を2度覚悟した﹂ より。

(55)^ マーワルディー著﹃統治の諸規則﹄﹁第12章 ファイとガニーマの分配について﹂(湯川武 訳)慶應義塾大学出版会, 2006年5月 p.312-。﹃イスラム世界﹄27・28号, 社団法人日本イスラム協会, 1287.3. p.43-66.

(56)^ 東京新聞特報2004年11月1日付け

(57)^ コーラン焼いたイスラム教徒男性に死刑判決 パキスタン - ウェイバックマシン︵2008年6月23日アーカイブ分︶

(58)^ パルヴェーズ・フッドボーイの論説﹁ムスリムと西洋 ─ 9 月11日の後﹂

(59)^ 末永恵 (2013年8月7日). “200兆円の超巨大市場﹁ハラルビジネス﹂を狙え! 京懐石料理の美濃吉も参入、ニッポンは“ハラルしやすい国””. 日本ビジネスプレス. http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/38328 2013年8月11日閲覧。

(60)^ “宗教法人と宗務行政 宗教年鑑”. 文化庁. 2014年4月29日閲覧。

(61)^ 有賀文八郎日本人名大辞典

(62)^ アフマド有賀文八郎(阿馬土):日本におけるイスラーム法学の先駆者としての位置づけ四戸潤弥、宗教研究 78(2), 517-539, 2004-09-30

(63)^ Bahammam 2016.

(64)^ Ibrahim Lethome Asmani, Maryam Sheikh Abdi (2008年). “Delinking Female Genital Mutilation/Cutting from Islam”. United States Agency for International Development. 2020年7月14日閲覧。

(65)^ “イスラム教徒タイ人と交際 結婚に向け﹁性器の一部を切る﹂と言われ…”. AbemaNews. (2018年1月17日). https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180117-00010023-abema-soci 2020年2月24日閲覧。

参照文献[編集]

●Harper, Douglas (2019年). “Online Etymology Dictionary”. 2019年3月1日閲覧。

●Fahd Salem Bahammam﹃新ムスリム・ガイドブック﹄2016年5月15日。

関連文献[編集]

イスラーム教を扱った日本語の文献は少なくなく、とくに近年は非常に活発に出版されている[要出典]が、ここでは事典類、基礎的な入門書と、本項目に特に関連する文献を挙げる。

- 『岩波イスラーム辞典』岩波書店、2002年。

- 『新イスラム事典』平凡社、2002年。

- 大塚和夫『イスラーム主義とは何か』岩波書店、2004年。

- 大塚和夫『イスラーム的 世界化時代の中で』日本放送出版協会、2000年。

- 小杉泰『イスラームとは何か その宗教・社会・文化』講談社、1994年。

- 後藤明『ビジュアル版 イスラーム歴史物語』講談社、2000年。

- 桜井啓子『日本のムスリム社会』筑摩書房、2003年。(ISBN 4-480-06120-7)

- 中村廣治郎『イスラム 思想と歴史』東京大学出版会、1977年。

- 中村廣治郎『イスラームと近代』岩波書店、1997年。

- 中村廣治郎『イスラム教入門』岩波書店、1998年。

- 『イスラムの建築文化』 アンリ・スチールラン著、神谷武夫訳 原書房 ISBN 4-562-02127-6

- 『楽園のデザイン―イスラームの庭園文化』 ジョン・ブルックス著、神谷武夫訳 鹿島出版会 ISBN 4-306-09310-7

※『預言者ムハンマド伝』、『預言者の生涯』は、イブン・ヒシャーム(ヒジュラ暦218年没)がイブン・イスハークの原典の校訂本として著した書物。この校訂本は原典のアダムからイシュマエルまでに至るかなりの長文を大胆に割愛しているだけでなく、預言者の生涯の極めて重要な幾つかの場面までも削除・改編している。イブン・ヒシャームは原典に追記・補足を加えているが、それらは預言者の生涯とは全く関係のない事象を批判しているに過ぎない。本書はアブー・ジャアファルッ・タバリーの著作『歴史』の中から、イブン・イスハークを典拠とする伝承を抽出し、校訂者のイブン・ヒシャームが削除・改編した既刊の部分に追加・挿入して、イブン・イスハークによる『預言者の生涯』の原典を復原した増補改訂版。

※西洋の学者たちは歴史哲学、社会学、経済学の基礎理論が西洋より早く14世紀のアラブ人イブン・ハルドゥーンによって解明されていたことを知って驚嘆の声をあげた。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

ウィキメディア・コモンズには、

イスラム教に関連するカテゴリがあります。