日 本 語 ︵ に ほ ん ご 、 に っ ぽ ん ご [ 注 釈 3 ] ︶ は 、 日 本 国 内 や 、 か つ て の 日 本 領 だ っ た 国 、 そ し て 国 外 移 民 や 移 住 者 を 含 む 日 本 人 同 士 の 間 で 使 用 さ れ て い る 言 語 。 日 本 は 法 令 に よ っ て 公 用 語 を 規 定 し て い な い が 、 法 令 そ の 他 の 公 用 文 は 全 て 日 本 語 で 記 述 さ れ 、 各 種 法 令 [ 注 釈 4 ] に お い て 日 本 語 を 用 い る こ と が 規 定 さ れ 、 学 校 教 育 に お い て は ﹁ 国 語 ﹂ の 教 科 と し て 学 習 を 行 う な ど 、 事 実 上 日 本 国 内 に お い て 唯 一 の 公 用 語 と な っ て い る 。

使 用 人 口 に つ い て 正 確 な 統 計 は な い が 、 日 本 国 内 の 人 口 、 及 び 日 本 国 外 に 住 む 日 本 人 や 日 系 人 、 日 本 が か つ て 統 治 し た 地 域 の 一 部 住 民 な ど 、 約 1 億 3 , 0 0 0 万 人 以 上 と 考 え ら れ て い る [ 7 ] 。 統 計 に よ っ て 前 後 す る 場 合 も あ る が 、 こ の 数 は 世 界 の 母 語 話 者 数 で 上 位 10 位 以 内 に 入 る 人 数 で あ る [ 8 ] 。

日 本 語 の 音 韻 は 、 ﹁ っ ﹂ ﹁ ん ﹂ を 除 い て 母 音 で 終 わ る 開 音 節 言 語 の 性 格 が 強 く 、 ま た 標 準 語 ︵ 共 通 語 ︶ を 含 め 多 く の 方 言 が モ ー ラ を 持 つ 。 ア ク セ ン ト は 高 低 ア ク セ ン ト で あ る 。

な お 元 来 の 古 い 大 和 言 葉 で は 、 原 則 と し て

● ﹁ ら 行 ﹂ 音 が 語 頭 に 立 た な い ︵ し り と り で ﹃ ら 行 ﹄ で 始 ま る 言 葉 が 見 つ け に く い の は こ の た め 。 ﹃ ら く ︵ 楽 ︶ ﹄ ﹃ ら っ ぱ ﹄ ﹃ り ん ご ﹄ ﹃ れ い ︵ 礼 ︶ ﹄ な ど は 大 和 言 葉 で な い ︶ ● 濁 音 が 語 頭 に 立 た な い ︵ ﹃ だ ︵ 抱 ︶ く ﹄ ﹃ ど れ ﹄ ﹃ ば ︵ 場 ︶ ﹄ ﹃ ば ら ︵ 薔 薇 ︶ ﹄ な ど は 後 世 の 変 化 ︶ ● 同 一 語 根 内 に 母 音 が 連 続 し な い ︵ ﹃ あ お ︵ 青 ︶ ﹄ ﹃ か い ︵ 貝 ︶ ﹄ は 古 く は ﹃ あ を / a w o / ﹄ , ﹃ か ひ / k a p i / ﹄ ︶ な ど の 特 徴 が あ っ た ︵ ﹁ 系 統 ﹂ お よ び ﹁ 音 韻 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。

文 は 、 ﹁ 主 語 ・ 修 飾 語 ・ 述 語 ﹂ の 語 順 で 構 成 さ れ る 。 修 飾 語 は 被 修 飾 語 の 前 に 位 置 す る 。 ま た 、 名 詞 の 格 を 示 す た め に は 、 語 順 や 語 尾 を 変 化 さ せ る の で な く 、 文 法 的 な 機 能 を 示 す 機 能 語 ︵ 助 詞 ︶ を 後 ろ に 付 け 加 え る ︵ 膠 着 さ せ る ︶ 。 こ れ ら の こ と か ら 、 言 語 類 型 論 上 は 、 語 順 の 点 で は S O V 型 の 言 語 に 、 形 態 の 点 で は 膠 着 語 に 分 類 さ れ る ︵ ﹁ 文 法 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。

語 彙 は 、 古 来 の 大 和 言 葉 ︵ 和 語 ︶ の ほ か 、 漢 語 ︵ 字 音 語 ︶ 、 外 来 語 、 お よ び 、 そ れ ら の 混 ざ っ た 混 種 語 に 分 け ら れ る 。 字 音 語 ︵ 漢 字 の 音 読 み に 由 来 す る 語 の 意 、 一 般 に ﹁ 漢 語 ﹂ と 称 す る ︶ は 現 代 の 語 彙 の 一 部 分 を 占 め て い る 。 ま た 、 ﹁ 絵 / 画 ︵ ゑ ︶ ﹂ な ど 、 も と も と 音 で あ る が 和 語 と 認 識 さ れ て い る も の も あ る 。 さ ら に 近 代 以 降 に は 西 洋 由 来 の 語 を 中 心 と す る 外 来 語 が 増 大 し て い る ︵ ﹁ 語 種 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。

待 遇 表 現 の 面 で は 、 文 法 的 ・ 語 彙 的 に 発 達 し た 敬 語 体 系 が あ り 、 叙 述 さ れ る 人 物 ど う し の 微 妙 な 関 係 を 表 現 す る ︵ ﹁ 待 遇 表 現 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。

日 本 語 は 地 方 ご と に 多 様 な 方 言 が あ り 、 と り わ け 琉 球 諸 島 で 方 言 差 が 著 し い ︵ ﹁ 方 言 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。 近 世 中 期 ま で は 京 都 方 言 が 中 央 語 の 地 位 に あ っ た が 、 近 世 後 期 に は 江 戸 方 言 が 地 位 を 高 め 、 明 治 以 降 の 現 代 日 本 語 で は 東 京 山 の 手 の 中 流 階 級 以 上 の 方 言 ︵ 山 の 手 言 葉 ︶ を 基 盤 に 標 準 語 ︵ 共 通 語 ︶ が 形 成 さ れ た ︵ ﹁ 標 準 語 ﹂ 参 照 ︶ 。

表 記 体 系 は ほ か の 諸 言 語 と 比 べ て 極 め て 複 雑 か つ 柔 軟 性 の 高 さ が 特 徴 で あ る 。 漢 字 ︵ 国 字 を 含 む 。 音 読 み お よ び 訓 読 み で 用 い ら れ る ︶ と 平 仮 名 、 片 仮 名 が 日 本 語 の 主 要 な 文 字 で あ り 、 常 に こ の 3 種 類 の 文 字 を 組 み 合 わ せ て 表 記 す る ︵ ﹁ 字 種 ﹂ の 節 参 照 ︶ [ 注 釈 5 ] 。 表 音 文 字 で 表 記 体 系 を 複 数 持 つ た め 、 当 て 字 を せ ず に 外 来 語 を 表 記 す る こ と が 可 能 だ が 、 ラ テ ン 文 字 ︵ ロ ー マ 字 ︶ や ギ リ シ ャ 文 字 ︵ 医 学 ・ 科 学 用 語 に 多 用 ︶ な ど も し ば し ば 用 い ら れ る 。 ま た 、 縦 書 き と 横 書 き の ど ち ら で も 表 記 す る こ と が 可 能 で あ る ︵ 表 記 体 系 の 詳 細 に つ い て は ﹁ 日 本 語 の 表 記 体 系 ﹂ 参 照 ︶ 。

音 韻 は ﹁ 子 音 + 母 音 ﹂ 音 節 を 基 本 と し 、 母 音 は 5 種 類 し か な い な ど 、 分 か り や す い 構 造 を 持 つ 一 方 、 直 音 と 拗 音 の 対 立 、 ﹁ 1 音 節 2 モ ー ラ ﹂ の 存 在 、 無 声 化 母 音 、 語 の 組 み 立 て に 伴 っ て 移 動 す る 高 さ ア ク セ ン ト な ど の 特 徴 が あ る ︵ ﹁ 音 韻 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。

成田国際空港 到着ゲートの看板。他言語は日本入国を歓迎する文言になっているのに対し、日本語は「おかえりなさい」と帰国を労う表現となっている。

﹁ 日 本 語 ﹂ の 範 囲 を 本 土 方 言 の み と し た 場 合 、 琉 球 語 が 日 本 語 と 同 系 統 の 言 語 に な り 両 者 は 日 琉 語 族 を 形 成 す る 。

琉 球 列 島 ︵ 旧 琉 球 王 国 領 域 ︶ の 言 葉 は 、 日 本 語 と 系 統 を 同 じ く す る 別 言 語 ︵ 琉 球 語 な い し は 琉 球 諸 語 ︶ と し 、 日 本 語 と ま と め て 日 琉 語 族 と さ れ て い る 。 共 通 点 が 多 い の で ﹁ 日 本 語 の 一 方 言 ︵ 琉 球 方 言 ︶ ﹂ と す る 場 合 も あ り 、 こ の よ う な 場 合 は 日 本 語 は ﹁ 孤 立 し た 言 語 ﹂ と い う 位 置 づ け に さ れ る 。

日本語(族)の系統については明治以来様々な説が議論されてきたが、いずれも他の語族との同系の証明に至っておらず、不明のままである[注釈 12]

アルタイ諸語 の分布

ア ル タ イ 諸 語 に 属 す る と す る 説 は 、 明 治 時 代 末 か ら 特 に 注 目 さ れ て き た [ 29 ] 。 そ の 根 拠 と し て 、 古 代 の 日 本 語 ︵ 大 和 言 葉 ︶ に お い て 語 頭 に r 音 ︵ 流 音 ︶ が 立 た な い こ と 、 一 種 の 母 音 調 和 が 見 ら れ る こ と な ど が 挙 げ ら れ る 。 古 代 日 本 語 に 上 記 の 特 徴 が 見 ら れ る こ と は 、 日 本 語 が 類 型 と し て ﹁ ア ル タ イ 型 ﹂ の 言 語 で あ る [ 31 ] 根 拠 と さ れ る 。 ア ル タ イ 諸 語 に 属 す る と さ れ る そ れ ぞ れ の 言 語 の 親 族 関 係 を 支 持 す る 学 者 の ほ う が ま だ 多 い が 、 最 近 の イ ギ リ ス で は ア ル タ イ 諸 語 の 親 族 関 係 を 否 定 す る 学 者 も 現 れ て い る 。

朝 鮮 語 と は 語 順 や 文 法 構 造 で 類 似 点 が 非 常 に 多 い 。 音 韻 の 面 で も 、 固 有 語 に お い て 語 頭 に 流 音 が 立 た な い こ と 、 一 種 の 母 音 調 和 が 見 ら れ る こ と な ど 、 共 通 の 類 似 点 が あ る ︵ そ の 結 果 、 日 本 語 も 朝 鮮 語 も ア ル タ イ 諸 語 と 分 類 さ れ る 場 合 が あ る ︶ 。 世 界 の 諸 言 語 の 広 く 比 較 し た 場 合 、 広 く ﹁ 朝 鮮 語 は 日 本 語 と 最 も 近 い 言 語 ﹂ と さ れ て い る 。 た だ し 、 閉 音 節 や 子 音 連 結 が 存 在 す る 、 有 声 ・ 無 声 の 区 別 が 無 い 、 と い っ た 相 違 も あ る 。 基 礎 語 彙 は 、 共 通 点 も あ る が 、 か な り 相 違 す る 面 も あ る 。

紀 元 8 世 紀 ま で に 記 録 さ れ た 朝 鮮 半 島 の 地 名 ︵ ﹁ 高 句 麗 地 名 ﹂ を 指 す ︶ の 中 に は 、 満 州 南 部 を 含 む 朝 鮮 半 島 中 部 以 北 に 、 意 味 や 音 韻 で 日 本 語 と 類 似 し た 地 名 を 複 数 見 い だ せ る 。 こ れ を 論 拠 と し て 、 古 代 の 朝 鮮 半 島 で は 朝 鮮 語 と と も に 日 本 語 と 近 縁 の 言 語 で あ る ﹁ 半 島 日 本 語 ﹂ が 話 さ れ て い た と 考 え ら れ て い る [ 34 ] 。

「高句麗地名」より抽出される単語のうち日本語に同根語が見出しうるもの

原語

訓釈

上代日本語

漢字

中古音[注釈 13]

中期朝鮮漢字音[注釈 14]

密

mit

mil

三

mi₁

于次

hju-tshijH

wucha

五

itu

難隱

nan-ʔɨnX

nanun

七

nana

德

tok

tek

十

to₂wo

旦

tanH

tan

谷

tani

頓

twon

twon

吞

then

thon

烏斯含

ʔu-sje-hom

wosaham

兔

usagi₁

那勿

na-mjut

namwul

鉛

namari

買

mɛX

may

水

mi₁(du) <*me [38]

美

mijX

may

彌

mjieX

mi

ま た 、 高 句 麗 語 に 鉛 ︵ な ま り ︶ = 那 勿 ︵ ナ ム ル ︶ 、 泉 ︵ い ず み ︶ = 於 乙 、 土 ︵ つ ち ︶ は 内 、 口 ︵ く ち ︶ は 口 次 と 呼 ん で い た 記 録 が あ り 、 高 句 麗 の 武 将 で あ る 泉 蓋 蘇 文 は 日 本 書 紀 で 伊 梨 柯 須 彌 ︵ イ リ カ ス ミ ︶ と 記 録 さ れ て い て 、 泉 ︵ い ず み ︶ は 高 句 麗 語 で 於 乙 ︵ イ リ ︶ と 呼 ば れ て い た こ と が 分 か る 。 件 の 地 名 が 高 句 麗 の 旧 領 域 内 に 分 布 し て い る こ と か ら 、 多 く の 研 究 は 半 島 日 本 語 は ﹁ 高 句 麗 語 ﹂ で あ る と し て い る 。

U n g e r ( 2 0 1 3 ) [ 40 ] に よ っ て 想 定 さ れ た 日 本 周 辺 の 語 族 分 布 の 変 遷

伊 藤 英 人 は 半 島 日 本 語 ︵ 大 陸 倭 語 ︶ を 高 句 麗 語 と し た 上 で 、 日 本 語 と 半 島 日 本 語 は 同 じ 祖 語 か ら 分 か れ た 同 系 統 の 言 語 で あ り 、 半 島 日 本 語 集 団 か ら 分 か れ た 集 団 が 紀 元 前 9 0 0 年 か ら 紀 元 7 0 0 年 に か け て 水 田 農 耕 を 携 え 日 本 列 島 に 渡 来 し た と 考 え た [ 注 釈 15 ] 。

な お 、 伊 藤 英 人 は 半 島 日 本 語 が 京 阪 式 ア ク セ ン ト と 類 似 し て い る こ と を 指 摘 し て い る 。

中 国 語 と の 関 係 に 関 し て は 、 日 本 語 は 中 国 の 漢 字 を 借 用 語 と し て 広 範 囲 に 取 り 入 れ て お り 、 語 彙 の う ち 漢 字 を 用 い た も の に 関 し て 、 影 響 を 受 け て い る 。 だ が 語 順 も 文 法 も 音 韻 も 大 き く 異 な る の で 、 系 統 論 的 に は 別 系 統 の 言 語 と さ れ る 。

ア イ ヌ 語 は 、 語 順 ︵ S O V 語 順 ︶ に お い て 日 本 語 と 似 る 。 た だ し 、 文 法 ・ 形 態 は 類 型 論 的 に 異 な る 抱 合 語 に 属 し 、 音 韻 構 造 も 有 声 ・ 無 声 の 区 別 が な く 閉 音 節 が 多 い な ど の 相 違 が あ る 。 基 礎 語 彙 の 類 似 に 関 す る 指 摘 [ 47 ] も あ る が 、 例 は 不 充 分 で あ る [ 47 ] 。 一 般 に 似 て い る と さ れ る 語 の 中 に は 、 日 本 語 か ら ア イ ヌ 語 へ の 借 用 語 が 多 く 含 ま れ る と み ら れ る 。

南方系のオーストロネシア語族 とは、音韻体系や語彙に関する類似も指摘されているが、これは偶然一致したものであり、互いに関係があるという根拠はない[注釈 16]

ドラヴィダ語族 との関係を主張する説もあるが、これを認める研究者は少ない。大野晋 は日本語が語彙・文法などの点でタミル語 と共通点を持つとの説を唱える[注釈 17] [注釈 18]

また、レプチャ語 ・ヘブライ語 などとの同系論も過去に存在したが、これに関してはほとんど疑似科学 の範疇に収まる[47]

日 本 語 話 者 は 普 通 、 ﹁ い っ ぽ ん ︵ 一 本 ︶ ﹂ と い う 語 を 、 ﹁ い ・ っ ・ ぽ ・ ん ﹂ の 4 単 位 と 捉 え て い る 。 音 節 ご と に ま と め る な ら ば [ i p ̚ . p o ɴ ] の よ う に 2 単 位 と な る と こ ろ で あ る が 、 音 韻 的 な 捉 え 方 は こ れ と 異 な る 。 音 声 学 上 の 単 位 で あ る 音 節 と は 区 別 し て 、 音 韻 論 で は ﹁ い ・ っ ・ ぽ ・ ん ﹂ の よ う な 単 位 の こ と を モ ー ラ ︵ 拍 ︶ と 称 し て い る 。

日 本 語 の モ ー ラ は 、 大 体 は 仮 名 に 即 し て 体 系 化 す る こ と が で き る 。 ﹁ い っ ぽ ん ﹂ と ﹁ ま っ た く ﹂ は 、 音 声 学 上 は [ i p ̚ p o ɴ ] [ m a t ̚ t a k ɯ ] で あ っ て 共 通 す る 単 音 が な い が 、 日 本 語 話 者 は ﹁ っ ﹂ と い う 共 通 の モ ー ラ を 見 出 す 。 ま た 、 ﹁ ん ﹂ は 、 音 声 学 上 は 後 続 の 音 に よ っ て [ ɴ ] [ m ] [ n ] [ ŋ ] な ど と 変 化 す る が 、 日 本 語 の 話 者 自 ら は 同 一 音 と 認 識 し て い る の で 、 音 韻 論 上 は 1 種 類 の モ ー ラ と な る 。

日 本 語 で は 、 ほ と ん ど の モ ー ラ が 母 音 で 終 わ っ て い る 。 そ れ ゆ え に 日 本 語 は 開 音 節 言 語 の 性 格 が 強 い と い う こ と が で き る 。 も っ と も 、 特 殊 モ ー ラ の ﹁ っ ﹂ ﹁ ん ﹂ に は 母 音 が 含 ま れ な い 。

モ ー ラ の 種 類 は 、 以 下 に 示 す よ う に 1 1 1 程 度 存 在 す る 。 た だ し 、 研 究 者 に よ り 数 え 方 が 少 し ず つ 異 な る 。 ﹁ が 行 ﹂ の 音 は 、 語 中 語 尾 で は 鼻 音 ︵ い わ ゆ る 鼻 濁 音 ︶ の ﹁ か ゚ 行 ﹂ 音 と な る 場 合 が あ る が 、 ﹁ が 行 ﹂ と ﹁ か ゚ 行 ﹂ と の 違 い は 何 ら 弁 別 の 機 能 を 提 供 せ ず 、 単 な る 異 音 ど う し に 過 ぎ な い 。 そ こ で 、 ﹁ か ゚ 行 ﹂ を 除 外 し て 数 え る 場 合 、 モ ー ラ の 数 は 1 0 3 程 度 と な る 。 こ れ 以 外 に 、 ﹁ 外 来 語 の 表 記 ﹂ 第 1 表 に も あ る ﹁ シ ェ ﹂ ﹁ チ ェ ﹂ ﹁ ツ ァ ・ ツ ェ ・ ツ ォ ﹂ ﹁ テ ィ ﹂ ﹁ フ ァ ・ フ ィ ・ フ ェ ・ フ ォ ﹂ そ の 他 の 外 来 音 を 含 め る 場 合 は 、 さ ら に ま た 数 が 変 わ っ て く る [ 注 釈 19 ] 。 こ の ほ か 、 外 来 語 の 表 記 に お い て 用 い ら れ る ﹁ ヴ ァ ・ ヴ ィ ・ ヴ ・ ヴ ェ ・ ヴ ォ ﹂ に つ い て は 、 バ 行 と し て 発 音 さ れ る こ と が 多 い も の の 、 独 立 し た 音 韻 と し て 発 音 さ れ る こ と も あ り 、 こ れ ら を 含 め る と さ ら に 増 え る こ と と な る 。

なお、五十音図 は、音韻体系の説明に使われることがしばしばあるが、上記の日本語モーラ表と比べてみると、少なからず異なる部分がある。五十音図の成立は平安時代にさかのぼるものであり、現代語の音韻体系を反映するものではないことに注意が必要である(「日本語研究史 」の節の「江戸時代以前 」を参照)。

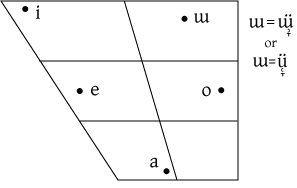

基 本 5 母 音 の 調 音 位 置 左 側 を 向 い た 人 の 口 の 中 を 模 式 的 に 示 し た も の 。 左 へ 行 く ほ ど 舌 が 前 に 出 、 上 へ 行 く ほ ど 口 が 狭 ま る こ と を 表 す 。 な お 、 [ o ] の と き は 唇 の 丸 め を 伴 う 。

母 音 は 、 ﹁ あ ・ い ・ う ・ え ・ お ﹂ の 文 字 で 表 さ れ る 。 音 韻 論 上 は 、 日 本 語 の 母 音 は こ の 文 字 で 表 さ れ る 5 個 で あ り 、 音 素 記 号 で は 以 下 の よ う に 記 さ れ る 。

● / a / , / i / , / u / , / e / , / o / 一 方 、 音 声 学 上 は 、 基 本 の 5 母 音 は 、 そ れ ぞ れ

● [ ä ] 、 [ i ̠ ] 、 [ u ̜ ] ま た は [ ɯ ̹ ] 、 [ e ̞ ] ま た は [ ɛ ̝ ] 、 [ o ̜ ̞ ] ま た は [ ɔ ̜ ̝ ] に 近 い 発 音 と 捉 え ら れ る 。 ̈ は 中 舌 寄 り 、 ̠ は 後 寄 り 、 ̜ は 弱 め の 円 唇 、 ̹ は 強 め の 円 唇 、 ˕ は 下 寄 り 、 ˔ は 上 寄 り を 示 す 補 助 記 号 で あ る 。

日 本 語 の ﹁ あ ﹂ は 、 国 際 音 声 記 号 ( I P A ) で は 前 舌 母 音 [ a ] と 後 舌 母 音 [ ɑ ] の 中 間 音 [ ä ] に 当 た る 。 ﹁ い ﹂ は 少 し 後 寄 り で あ り [ i ̠ ] が 近 い 。 ﹁ え ﹂ は 半 狭 母 音 [ e ] と 半 広 母 音 [ ɛ ] の 中 間 音 で あ り 、 ﹁ お ﹂ は 半 狭 母 音 [ o ] と 半 広 母 音 [ ɔ ] の 中 間 音 で あ る 。

日 本 語 の ﹁ う ﹂ は 、 東 京 方 言 で は 、 英 語 な ど の [ u ] の よ う な 円 唇 後 舌 母 音 よ り 、 少 し 中 舌 よ り で 、 そ れ に 伴 い 円 唇 性 が 弱 ま り 、 中 舌 母 音 の よ う な 張 唇 で も 円 唇 で も な い ニ ュ ー ト ラ ル な 唇 か 、 そ れ よ り ほ ん の 僅 か に 前 に 突 き 出 し た 唇 で 発 音 さ れ る 、 半 後 舌 微 円 唇 狭 母 音 で あ る 。 こ れ は 舌 と 唇 の 動 き の 連 関 で 、 前 舌 母 音 は 張 唇 、 中 舌 母 音 は 平 唇 ・ ニ ュ ー ト ラ ル ︵ た だ し ニ ュ ー ト ラ ル は 、 現 行 の I P A 表 記 で は 非 円 唇 と し て 、 張 唇 と 同 じ カ テ ゴ リ ー に 入 れ ら れ て い る ︶ 、 後 舌 母 音 は 円 唇 と な る の が 自 然 で あ る と い う 法 則 に 適 っ て い る 。 し か し ﹁ う ﹂ は 母 音 融 合 な ど で 見 ら れ る よ う に 、 音 韻 上 は 未 だ に 円 唇 後 舌 狭 母 音 と し て 機 能 す る 。 ま た 、 [ ɯ ᵝ ] と い う 表 記 も 行 わ れ る [ 要 出 典 ] 。

円 唇 性 の 弱 さ を 強 調 す る た め に 、 [ ɯ ] を 使 う こ と も あ る が 、 こ れ は 本 来 朝 鮮 語 に 見 ら れ る 、 i の よ う な 完 全 な 張 唇 で あ り な が ら 、 u の よ う に 後 舌 の 狭 母 音 を 表 す 記 号 で あ り 、 円 唇 性 が 減 衰 し つ つ も 残 存 し 、 か つ 後 舌 よ り や や 前 よ り で あ る 日 本 語 の 母 音 ﹁ う ﹂ の 音 声 と は 違 い を 有 す る 。 ま た こ の 種 の 母 音 は 、 唇 と 舌 の 連 関 か ら 外 れ る た め 、 母 音 数 5 以 上 の 言 語 で な い 限 り 、 発 生 す る の は 稀 で あ る 。 ﹁ う ﹂ は 唇 音 の 後 で は よ り 完 全 な 円 唇 母 音 に 近 づ く ︵ 発 音 の 詳 細 は そ れ ぞ れ の 文 字 の 項 目 を 参 照 ︶ 。 一 方 、 西 日 本 方 言 で は ﹁ う ﹂ は 東 京 方 言 よ り も 奥 舌 で 、 唇 も 丸 め て 発 音 し 、 [ u ] に 近 い 。

音 韻 論 上 、 ﹁ コ ー ヒ ー ﹂ ﹁ ひ い ひ い ﹂ な ど 、 ﹁ ー ﹂ や ﹁ あ 行 ﹂ の 仮 名 で 表 す 長 音 と い う 単 位 が 存 在 す る ︵ 音 素 記 号 で は / R / ︶ 。 こ れ は 、 ﹁ 直 前 の 母 音 を 1 モ ー ラ 分 引 く ﹂ と い う 方 法 で 発 音 さ れ る 独 立 し た 特 殊 モ ー ラ で あ る [ 56 ] 。 ﹁ 鳥 ﹂ ︵ ト リ ︶ と ﹁ 通 り ﹂ ︵ ト ー リ ︶ の よ う に 、 長 音 の 有 無 に よ り 意 味 を 弁 別 す る こ と も 多 い 。 た だ し 、 音 声 と し て は ﹁ 長 音 ﹂ と い う 特 定 の 音 が あ る わ け で は な く 、 長 母 音 [ ä ː ] [ i ̠ ː ] [ u ̜ ̟ ː ] [ e ̞ ː ] [ o ̜ ̞ ː ] の 後 半 部 分 に 相 当 す る も の で あ る 。

﹁ え い ﹂ ﹁ お う ﹂ と 書 か れ る 文 字 は 、 発 音 上 は ﹁ え え ﹂ ﹁ お お ﹂ と 同 じ く 長 母 音 [ e ̞ ː ] [ o ̜ ̞ ː ] と し て 発 音 さ れ る こ と が 一 般 的 で あ る ︵ ﹁ け い ﹂ ﹁ こ う ﹂ な ど 、 頭 子 音 が 付 い た 場 合 も 同 様 ︶ 。 す な わ ち 、 ﹁ 衛 星 ﹂ ﹁ 応 答 ﹂ ﹁ 政 党 ﹂ は ﹁ エ ー セ ー ﹂ ﹁ オ ー ト ー ﹂ ﹁ セ ー ト ー ﹂ の よ う に 発 音 さ れ る 。 た だ し 、 九 州 や 四 国 南 部 ・ 西 部 、 紀 伊 半 島 南 部 な ど で は ﹁ え い ﹂ を [ e ̞ i ] と 発 音 す る [ 57 ] 。 ﹁ 思 う ﹂ [ o m o ɯ ᵝ ] 、 ﹁ 問 う ﹂ [ t o ɯ ᵝ ] な ど の 単 語 は 必 ず 二 重 母 音 と な り 、 ま た 軟 骨 魚 の エ イ な ど 、 語 彙 に よ っ て 二 重 母 音 に な る 場 合 も あ る が 、 こ れ に は 個 人 差 が あ る 。 1 文 字 1 文 字 丁 寧 に 発 話 す る 場 合 に は ﹁ え い ﹂ を [ e ̞ i ] と 発 音 す る 話 者 も 多 い 。

単 語 末 や 無 声 子 音 の 間 に 挟 ま れ た 位 置 に お い て 、 ﹁ イ ﹂ や ﹁ ウ ﹂ な ど の 狭 母 音 は し ば し ば 無 声 化 す る 。 た と え ば 、 ﹁ で す ﹂ ﹁ ま す ﹂ は [ d e ̞ s u ̜ ̟ ̥ ] [ m ä s u ̜ ̟ ̥ ] の よ う に 発 音 さ れ る し 、 ﹁ 菊 ﹂ ﹁ 力 ﹂ ﹁ 深 い ﹂ ﹁ 放 つ ﹂ ﹁ 秋 ﹂ な ど は そ れ ぞ れ [ k ʲ i ̠ ̥ k u ̜ ̟ ] [ ʨ i ̠ ̥ k ä ɾ ä ] [ ɸ u ̜ ̟ ̥ k ä i ̠ ] [ h ä n ä ʦ u ̜ ̟ ̥ ] [ ä k ʲ i ̠ ̥ ] と 発 音 さ れ る こ と が あ る 。 た だ し ア ク セ ン ト 核 が あ る 拍 は 無 声 化 し に く い 。 個 人 差 も あ り 、 発 話 の 環 境 や 速 さ 、 丁 寧 さ に よ っ て も 異 な る 。 ま た 方 言 差 も 大 き く 、 た と え ば 近 畿 方 言 で は ほ と ん ど 母 音 の 無 声 化 が 起 こ ら な い 。

﹁ ん ﹂ の 前 の 母 音 は 鼻 音 化 す る 傾 向 が あ る 。 ま た 、 母 音 の 前 の ﹁ ん ﹂ は 前 後 の 母 音 に 近 似 の 鼻 母 音 に な る 。

子 音 は 、 音 韻 論 上 区 別 さ れ て い る も の と し て は 、 現 在 の 主 流 学 説 に よ れ ば ﹁ か ・ さ ・ た ・ な ・ は ・ ま ・ や ・ ら ・ わ 行 ﹂ の 子 音 、 濁 音 ﹁ が ・ ざ ・ だ ・ ば 行 ﹂ の 子 音 、 半 濁 音 ﹁ ぱ 行 ﹂ の 子 音 で あ る 。 音 素 記 号 で は 以 下 の よ う に 記 さ れ る 。 ワ 行 と ヤ 行 の 語 頭 子 音 は 、 音 素 u と 音 素 i の 音 節 内 の 位 置 に 応 じ た 変 音 で あ る と す る 解 釈 も あ る 。 特 殊 モ ー ラ の ﹁ ん ﹂ と ﹁ っ ﹂ は 、 音 韻 上 独 立 の 音 素 で あ る と い う 説 と 、 ﹁ ん ﹂ は ナ 行 語 頭 子 音 n の 音 節 内 の 位 置 に 応 じ た 変 音 、 ﹁ っ ﹂ は 単 な る 二 重 子 音 化 で あ る と し て 音 韻 上 独 立 の 音 素 で は な い と い う 説 の 両 方 が あ る 。

● / k / , / s / , / t / , / h / ︵ 清 音 ︶ ● / ɡ / , / z / , / d / , / b / ︵ 濁 音 ︶ ● / p / ︵ 半 濁 音 ︶ ● / n / , / m / , / r / ● / j / , / w / ︵ 半 母 音 と も 呼 ば れ る ︶ 一 方 、 音 声 学 上 は 、 子 音 体 系 は い っ そ う 複 雑 な 様 相 を 呈 す る 。 主 に 用 い ら れ る 子 音 を 以 下 に 示 す ︵ 後 述 す る 口 蓋 化 音 は 省 略 ︶ 。

基 本 的 に ﹁ か 行 ﹂ は [ k ] 、 ﹁ さ 行 ﹂ は [ s ] ︵ [ θ ] を 用 い る 地 方 ・ 話 者 も あ る [ 57 ] ︶ 、 ﹁ た 行 ﹂ は [ t ] 、 ﹁ な 行 ﹂ は [ n ] 、 ﹁ は 行 ﹂ は [ h ] 、 ﹁ ま 行 ﹂ は [ m ] 、 ﹁ や 行 ﹂ は [ j ] 、 ﹁ だ 行 ﹂ は [ d ] 、 ﹁ ば 行 ﹂ は [ b ] 、 ﹁ ぱ 行 ﹂ は [ p ] を 用 い る 。

﹁ ら 行 ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 で は [ ɺ ] 、 ﹁ ん ﹂ の 後 の ら 行 は 英 語 の [ l ] に 近 い 音 を 用 い る 話 者 も あ る 。 一 方 、 ﹁ あ ら っ ? ﹂ と い う と き の よ う に 、 語 中 語 尾 に 現 れ る 場 合 は 、 舌 を は じ く [ ɾ ] も し く は [ ɽ ] と な る 。

標 準 日 本 語 お よ び そ れ の 母 体 で あ る 首 都 圏 方 言 ︵ 共 通 語 ︶ に お い て 、 ﹁ わ 行 ﹂ の 子 音 は 、 上 で 挙 げ た 同 言 語 の ﹁ う ﹂ と 基 本 的 な 性 質 を 共 有 し 、 も う 少 し 空 気 の 通 り 道 の 狭 い 接 近 音 で あ る 。 こ の た め 、 [ u ] に 対 応 す る 接 近 音 [ w ] と 、 [ ɯ ] に 対 応 す る 接 近 音 [ ɰ ] の 中 間 、 も し く は 微 円 唇 と い う 点 で 僅 か に [ w ] に 近 い と 言 え 、 軟 口 蓋 ︵ 後 舌 母 音 の 舌 の 位 置 ︶ の 少 し 前 よ り の 部 分 を 主 な 調 音 点 と し 、 両 唇 も 僅 か に 使 っ て 調 音 す る 二 重 調 音 の 接 近 音 と い え る 。 こ の た め 、 五 十 音 図 の 配 列 で は 、 ワ 行 は 唇 音 に 入 れ ら れ て い る ︵ ﹁ 日 本 語 ﹂ の 項 目 で は 、 特 別 の 必 要 の な い 場 合 は [ w ] で 表 現 す る ︶ 。 外 来 音 ﹁ ウ ィ ﹂ ﹁ ウ ェ ﹂ ﹁ ウ ォ ﹂ に も 同 じ 音 が 用 い ら れ る が 、 ﹁ ウ イ ﹂ ﹁ ウ エ ﹂ ﹁ ウ オ ﹂ と 2 モ ー ラ で 発 音 す る 話 者 も 多 い 。

﹁ が 行 ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 で は 破 裂 音 の [ g ] を 用 い る が 、 語 中 で は 鼻 音 の [ ŋ ] ︵ ﹁ が 行 ﹂ 鼻 音 、 い わ ゆ る 鼻 濁 音 ︶ を 用 い る こ と が 一 般 的 だ っ た 。 現 在 で は 、 こ の [ ŋ ] を 用 い る 話 者 は 減 少 し つ つ あ り 、 代 わ り に 語 頭 と 同 じ く 破 裂 音 を 用 い る か 、 摩 擦 音 の [ ɣ ] を 用 い る 話 者 が 増 え て い る 。

﹁ ざ 行 ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 や ﹁ ん ﹂ の 後 で は 破 擦 音 ︵ 破 裂 音 と 摩 擦 音 を 合 わ せ た [ d ͡ z ] な ど の 音 ︶ を 用 い る が 、 語 中 で は 摩 擦 音 ︵ [ z ] な ど ︶ を 用 い る 場 合 が 多 い 。 い つ で も 破 擦 音 を 用 い る 話 者 も あ る が 、 ﹁ 手 術 ︵ し ゅ じ ゅ つ ︶ ﹂ な ど の 語 で は 発 音 が 難 し い た め 摩 擦 音 に す る ケ ー ス が 多 い 。 な お 、 ﹁ だ 行 ﹂ の ﹁ ぢ ﹂ ﹁ づ ﹂ は 、 一 部 方 言 を 除 い て ﹁ ざ 行 ﹂ の ﹁ じ ﹂ ﹁ ず ﹂ と 同 音 に 帰 し て お り 、 発 音 方 法 は 同 じ で あ る 。

母 音 ﹁ い ﹂ が 後 続 す る 子 音 は 、 独 特 の 音 色 を 呈 す る 。 い く つ か の 子 音 で は 、 前 舌 面 を 硬 口 蓋 に 近 づ け る 口 蓋 化 が 起 こ る 。 た と え ば 、 ﹁ か 行 ﹂ の 子 音 は 一 般 に [ k ] を 用 い る が 、 ﹁ き ﹂ だ け は [ k ʲ ] を 用 い る と い っ た 具 合 で あ る 。 口 蓋 化 し た 子 音 の 後 ろ に 母 音 ﹁ あ ﹂ ﹁ う ﹂ ﹁ お ﹂ が 来 る と き は 、 表 記 上 は ﹁ い 段 ﹂ の 仮 名 の 後 ろ に ﹁ ゃ ﹂ ﹁ ゅ ﹂ ﹁ ょ ﹂ の 仮 名 を 用 い て ﹁ き ゃ ﹂ ﹁ き ゅ ﹂ ﹁ き ょ ﹂ 、 ﹁ み ゃ ﹂ ﹁ み ゅ ﹂ ﹁ み ょ ﹂ の よ う に 記 す 。 後 ろ に 母 音 ﹁ え ﹂ が 来 る と き は ﹁ ぇ ﹂ の 仮 名 を 用 い て ﹁ き ぇ ﹂ の よ う に 記 す が 、 外 来 語 な ど に し か 使 わ れ な い 。

﹁ さ 行 ﹂ ﹁ ざ 行 ﹂ ﹁ た 行 ﹂ ﹁ は 行 ﹂ の ﹁ い 段 ﹂ 音 の 子 音 も 独 特 の 音 色 で あ る が 、 こ れ は 単 な る 口 蓋 化 で な く 、 調 音 点 が 硬 口 蓋 に 移 動 し た 音 で あ る 。 ﹁ し ﹂ ﹁ ち ﹂ の 子 音 は [ ɕ ] [ ʨ ] を 用 い る 。 外 来 音 ﹁ ス ィ ﹂ ﹁ テ ィ ﹂ の 子 音 は 口 蓋 化 し た [ s ʲ ] [ t ʲ ] を 用 い る 。 ﹁ じ ﹂ ﹁ ぢ ﹂ の 子 音 は 、 語 頭 お よ び ﹁ ん ﹂ の 後 ろ で は [ d ͡ ʑ ] 、 語 中 で は [ ʑ ] を 用 い る 。 外 来 音 ﹁ デ ィ ﹂ ﹁ ズ ィ ﹂ の 子 音 は 口 蓋 化 し た [ d ʲ ] [ d ͡ ʑ ʲ ] お よ び [ z ʲ ] を 用 い る 。 ﹁ ひ ﹂ の 子 音 は [ h ] で は な く 硬 口 蓋 音 [ ç ] で あ る 。

ま た 、 ﹁ に ﹂ の 子 音 は 多 く は 口 蓋 化 し た [ n ʲ ] で 発 音 さ れ る が 、 硬 口 蓋 鼻 音 [ ɲ ] を 用 い る 話 者 も あ る 。 同 様 に 、 ﹁ り ﹂ に 硬 口 蓋 は じ き 音 を 用 い る 話 者 や 、 ﹁ ち ﹂ に 無 声 硬 口 蓋 破 裂 音 [ c ] を 用 い る 話 者 も あ る 。

そ の ほ か 、 ﹁ は 行 ﹂ で は ﹁ ふ ﹂ の 子 音 の み 無 声 両 唇 摩 擦 音 [ ɸ ] を 用 い る が 、 こ れ は ﹁ は 行 ﹂ 子 音 が [ p ] → [ ɸ ] → [ h ] と 変 化 し て き た 名 残 り で あ る 。 五 十 音 図 で は 、 奈 良 時 代 に 音 韻 ・ 音 声 で p 、 平 安 時 代 に [ ɸ ] で あ っ た 名 残 で 、 両 唇 音 の カ テ ゴ リ ー に 入 っ て い る 。 外 来 語 に は [ f ] を 用 い る 話 者 も あ る 。 こ れ に 関 し て 、 現 代 日 本 語 で ﹁ っ ﹂ の 後 ろ や 、 漢 語 で ﹁ ん ﹂ の 後 ろ に ハ 行 が 来 た と き 、 パ 行 ( p ) の 音 が 現 れ 、 連 濁 で も バ 行 ( b ) に 変 わ り 、 有 音 声 門 摩 擦 音 [ ɦ ] で は な い こ と か ら 、 現 代 日 本 語 で も 語 種 を 和 語 や 前 近 代 の 漢 語 等 の 借 用 語 に 限 れ ば ︵ ハ 行 に 由 来 し な い パ 行 は 近 代 以 降 の も の ︶ 、 ハ 行 の 音 素 は h で な く p で あ り 、 摩 擦 音 化 規 則 で 上 に 挙 げ た 場 合 以 外 は h に 変 わ る の だ と い う 解 釈 も あ る 。 現 代 日 本 語 母 語 話 者 の 直 感 に は 反 す る が 、 ハ 行 の 連 濁 や ﹁ っ ﹂ ﹁ ん ﹂ の 後 ろ で の ハ 行 の 音 の 変 化 を よ り 体 系 的 ・ 合 理 的 に 表 し う る [ 60 ] 。

ま た 、 ﹁ た 行 ﹂ で は ﹁ つ ﹂ の 子 音 の み [ t ͡ s ] を 用 い る 。 こ れ ら の 子 音 に 母 音 ﹁ あ ﹂ ﹁ い ﹂ ﹁ え ﹂ ﹁ お ﹂ が 続 く の は 主 と し て 外 来 語 の 場 合 で あ り 、 仮 名 で は ﹁ ァ ﹂ ﹁ ィ ﹂ ﹁ ェ ﹂ ﹁ ォ ﹂ を 添 え て ﹁ フ ァ ﹂ ﹁ ツ ァ ﹂ の よ う に 記 す ︵ ﹁ ツ ァ ﹂ は ﹁ お と っ つ ぁ ん ﹂ ﹁ ご っ つ ぁ ん ﹂ な ど で も 用 い る ︶ 。 ﹁ フ ィ ﹂ ﹁ ツ ィ ﹂ は 子 音 に 口 蓋 化 が 起 こ る 。 ま た ﹁ ツ ィ ﹂ は 多 く ﹁ チ ﹂ な ど に 言 い 換 え ら れ る 。 ﹁ ト ゥ ﹂ ﹁ ド ゥ ﹂ ︵ [ t ɯ ] [ d ɯ ] ︶ は 、 外 来 語 で 用 い る こ と が あ る 。

促 音 ﹁ っ ﹂ ︵ 音 素 記 号 で は / Q / ︶ お よ び 撥 音 ﹁ ん ﹂ ︵ / N / ︶ と 呼 ば れ る 音 は 、 音 韻 論 上 の 概 念 で あ っ て 、 前 節 で 述 べ た 長 音 と 併 せ て 特 殊 モ ー ラ と 扱 う 。 実 際 の 音 声 と し て は 、 ﹁ っ ﹂ は [ - k ̚ k - ] [ - s ̚ s - ] [ - ɕ ̚ ɕ - ] [ - t ̚ t - ] [ - t ̚ ʦ - ] [ - t ̚ ʨ - ] [ - p ̚ p - ] な ど の 子 音 連 続 と な る 。 た だ し ﹁ あ っ ﹂ の よ う に 、 単 独 で 出 現 す る こ と も あ り 、 そ の と き は 声 門 閉 鎖 音 と な る 。 ま た 、 ﹁ ん ﹂ は 、 後 続 の 音 に よ っ て [ ɴ ] [ m ] [ n ] [ ŋ ] な ど の 子 音 と な る ︵ た だ し 、 母 音 の 前 で は 鼻 母 音 と な る ︶ 。 文 末 な ど で は [ ɴ ] を 用 い る 話 者 が 多 い 。

日 本 語 は 、 一 部 の 方 言 を 除 い て 、 音 ︵ ピ ッ チ ︶ の 上 下 に よ る 高 低 ア ク セ ン ト を 持 っ て い る 。 ア ク セ ン ト は 語 ご と に 決 ま っ て お り 、 モ ー ラ ︵ 拍 ︶ 単 位 で 高 低 が 定 ま る 。 同 音 語 を ア ク セ ン ト に よ っ て 区 別 で き る 場 合 も 少 な く な い 。 た と え ば 東 京 方 言 の 場 合 、 ﹁ 雨 ﹂ ﹁ 飴 ﹂ は そ れ ぞ れ ﹁ ア \ メ ﹂ ︵ 頭 高 型 ︶ 、 ﹁ ア / メ ﹂ ︵ 平 板 型 ︶ と 異 な っ た ア ク セ ン ト で 発 音 さ れ る ︵ / を 音 の 上 昇 、 \ を 音 の 下 降 と す る ︶ 。 ﹁ が ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ な ど の 助 詞 は 固 有 の ア ク セ ン ト が な く 、 直 前 に 来 る 名 詞 に よ っ て 助 詞 の 高 低 が 決 ま る 。 た と え ば ﹁ 箸 ﹂ ﹁ 橋 ﹂ ﹁ 端 ﹂ は 、 単 独 で は そ れ ぞ れ ﹁ ハ \ シ ﹂ ﹁ ハ / シ ﹂ ﹁ ハ / シ ﹂ と な る が 、 後 ろ に ﹁ が ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ な ど の 助 詞 が 付 く 場 合 、 そ れ ぞ れ ﹁ ハ \ シ ガ ﹂ ﹁ ハ / シ \ ガ ﹂ ﹁ ハ / シ ガ ﹂ と な る 。

共 通 語 の ア ク セ ン ト で は 、 単 語 の 中 で 音 の 下 が る 場 所 が あ る か 、 あ る な ら ば 何 モ ー ラ 目 の 直 後 に 下 が る か を 弁 別 す る 。 音 が 下 が る と こ ろ を 下 が り 目 ま た は ア ク セ ン ト の 滝 と い い 、 音 が 下 が る 直 前 の モ ー ラ を ア ク セ ン ト 核 [ 注 釈 20 ] ま た は 下 げ 核 と い う 。 た と え ば ﹁ 箸 ﹂ は 第 1 拍 、 ﹁ 橋 ﹂ は 第 2 拍 に ア ク セ ン ト 核 が あ り 、 ﹁ 端 ﹂ に は ア ク セ ン ト 核 が な い 。 ア ク セ ン ト 核 は 1 つ の 単 語 に は 1 箇 所 も な い か 1 箇 所 だ け あ る か の い ず れ か で あ り 、 一 度 下 が っ た 場 合 は 単 語 内 で 再 び 上 が る こ と は な い 。 ア ク セ ン ト 核 を ○ で 表 す と 、 2 拍 語 に は ○ ○ ︵ 核 な し ︶ 、 ○ ○ 、 ○ ○ の 3 種 類 、 3 拍 語 に は ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ 、 ○ ○ ○ の 4 種 類 の ア ク セ ン ト が あ り 、 拍 数 が 増 え る に つ れ て ア ク セ ン ト の 型 の 種 類 も 増 え る 。 ア ク セ ン ト 核 が 存 在 し な い も の を 平 板 型 と い い 、 第 1 拍 に ア ク セ ン ト 核 が あ る も の を 頭 高 型 、 最 後 の 拍 に あ る も の を 尾 高 型 、 第 1 拍 と 最 後 の 拍 の 間 に あ る も の を 中 高 型 と い う 。 頭 高 型 ・ 中 高 型 ・ 尾 高 型 を ま と め て 起 伏 式 ま た は 有 核 型 と 呼 び 、 平 板 型 を 平 板 式 ま た は 無 核 型 と 呼 ん で 区 別 す る こ と も あ る 。

ま た 共 通 語 の ア ク セ ン ト で は 、 単 語 や 文 節 の み の 形 で 発 音 し た 場 合 、 ﹁ し / る し が ﹂ ﹁ た / ま \ ご が ﹂ の よ う に 1 拍 目 か ら 2 拍 目 に か け て 音 の 上 昇 が あ る ︵ 頭 高 型 を 除 く ︶ 。 し か し こ の 上 昇 は 単 語 に 固 有 の も の で は な く 、 文 中 で は ﹁ あ / か い し る し が ﹂ ﹁ こ / の た ま \ ご が ﹂ の よ う に 、 区 切 ら ず に 発 音 し た ひ と ま と ま り ︵ ﹁ 句 ﹂ と 呼 ぶ ︶ の 始 め に 上 昇 が 現 れ る 。 こ の 上 昇 を 句 音 調 と 言 い 、 句 と 句 の 切 れ 目 を 分 か り や す く す る 機 能 を 担 っ て い る 。 一 方 、 ア ク セ ン ト 核 は 単 語 に 固 定 さ れ て お り 、 ﹁ た ま ご ﹂ の ﹁ ま ﹂ の 後 の 下 が り 目 は な く な る こ と が な い 。 共 通 語 の 音 調 は 、 句 の 2 拍 目 か ら 上 昇 し ︵ 句 の 最 初 の 単 語 が 頭 高 型 の 場 合 は 1 拍 目 か ら 上 昇 す る ︶ 、 ア ク セ ン ト 核 ま で 平 ら に 進 み 、 核 の 後 で 下 が る 。 従 っ て 、 句 頭 で ﹁ 低 低 高 高 … ﹂ や ﹁ 高 高 高 高 … ﹂ の よ う な 音 調 は 現 れ な い 。 ア ク セ ン ト 辞 典 な ど で は 、 ア ク セ ン ト を ﹁ し る し が ﹂ ﹁ た ま ご が ﹂ の よ う に 表 記 す る 場 合 が あ る が 、 こ れ は 1 文 節 を 1 つ の 句 と し て 発 音 す る と き の も の で 、 句 音 調 と ア ク セ ン ト 核 の 両 方 を 同 時 に 表 記 し た も の で あ る 。

日本語 は膠着語 の性質を持ち、主語+目的語+動詞(SOV )を語順とする構成的言語 である。言語分類学上、日本語はほとんどのヨーロッパ言語とはかけ離れた文法構造をしており、句では主要部終端型、複文では左枝分かれの構造をしている。このような言語は多く存在するが、ヨーロッパでは希少である。主題優勢言語 である。

日本語の文の例上の文は、橋本進吉の説に基づき主述構造の文として説明したもの。下の文は、主述構造をなすとは説明しがたいもの。三上章はこれを題述構造の文と捉えている。

日 本 語 で は ﹁ 私 は 本 を 読 む 。 ﹂ と い う 語 順 で 文 を 作 る 。 英 語 で ﹁ I r e a d a b o o k . ﹂ と い う 語 順 を S V O 型 ︵ 主 語 ・ 動 詞 ・ 目 的 語 ︶ と 称 す る 説 明 に な ら っ て い え ば 、 日 本 語 の 文 は S O V 型 と い う こ と に な る 。 も っ と も 、 厳 密 に い え ば 、 英 語 の 文 に 動 詞 が 必 須 で あ る の に 対 し て 、 日 本 語 文 は 動 詞 で 終 わ る こ と も あ れ ば 、 形 容 詞 や 名 詞 + 助 動 詞 で 終 わ る こ と も あ る 。 そ こ で 、 日 本 語 文 の 基 本 的 な 構 造 は 、 ﹁ S ︵ 主 語 ︶ ‐ V ︵ 動 詞 ︶ ﹂ と い う よ り は 、 ﹁ S ︵ 主 語 ︶ ‐ P ︵ 述 語 ︶ ﹂ と い う ﹁ 主 述 構 造 ﹂ と 考 え る ほ う が 、 よ り 適 当 で あ る 。

(一) 私 は ︵ が ︶ 社 長 だ (二) 私 は ︵ が ︶ 行 く 。 (三) 私 は ︵ が ︶ 嬉 し い 。 上 記 の 文 は 、 い ず れ も ﹁ S ‐ P ﹂ 構 造 、 す な わ ち 主 述 構 造 を な す 同 一 の 文 型 で あ る 。 英 語 な ど で は 、 そ れ ぞ れ ﹁ S V C ﹂ ﹁ SV ﹂ ﹁ S V C ﹂ の 文 型 に な る と こ ろ で あ る か ら 、 そ れ に な ら っ て 、 1 を 名 詞 文 、 2 を 動 詞 文 、 3 を 形 容 詞 文 と 分 け る こ と も あ る 。 し か し 、 日 本 語 で は こ れ ら の 文 型 に 本 質 的 な 違 い は な い 。 そ の た め 、 日 本 語 話 者 の 英 語 初 学 者 な ど は 、 ﹁ I a m a p r e s i d e n t . ﹂ ﹁ I a m h a p p y . ﹂ と 同 じ 調 子 で ﹁ I a m g o . ﹂ と 誤 っ た 作 文 を す る こ と が あ る 。

ま た 、 日 本 語 文 で は 、 主 述 構 造 と は 別 に 、 ﹁ 題 目 ‐ 述 部 ﹂ か ら な る ﹁ 題 述 構 造 ﹂ を 採 る こ と が き わ め て 多 い 。 題 目 と は 、 話 の テ ー マ ︵ 主 題 ︶ を 明 示 す る も の で あ る ︵ 三 上 章 は ﹁ what we are talking about ﹂ と 説 明 す る ︶ 。 よ く 主 語 と 混 同 さ れ る が 、 別 概 念 で あ る 。 主 語 は 多 く ﹁ が ﹂ に よ っ て 表 さ れ 、 動 作 や 作 用 の 主 体 を 表 す も の で あ る が 、 題 目 は 多 く ﹁ は ﹂ に よ っ て 表 さ れ 、 そ の 文 が ﹁ こ れ か ら 何 に つ い て 述 べ る の か ﹂ を 明 ら か に す る も の で あ る 。 主 語 に ﹁ は ﹂ が 付 い て い る よ う に 見 え る 文 も 多 い が 、 そ れ は そ の 文 が 動 作 や 作 用 の 主 体 に つ い て 述 べ る 文 、 す な わ ち 題 目 が 同 時 に 主 語 で も あ る 文 だ か ら で あ る 。 そ の よ う な 文 で は 、 題 目 に ﹁ は ﹂ が 付 く こ と に よ り 結 果 的 に 主 語 に ﹁ は ﹂ が 付 く 。 一 方 、 動 作 や 作 用 の 客 体 に つ い て 述 べ る 文 、 す な わ ち 題 目 が 同 時 に 目 的 語 で も あ る 文 で は 、 題 目 に ﹁ は ﹂ が 付 く こ と に よ り 結 果 的 に 目 的 語 に ﹁ は ﹂ が 付 く 。 た と え ば 、

● 4 . 象 は 大 き い 。 ● 5 . 象 は お り に 入 れ た 。 ● 6 . 象 は え さ を や っ た 。 ● 7 . 象 は 鼻 が 長 い 。 な ど の 文 で は 、 ﹁ 象 は ﹂ は い ず れ も 題 目 を 示 し て い る 。 4 の ﹁ 象 は ﹂ は ﹁ 象 が ﹂ に 言 い 換 え ら れ る も の で 、 事 実 上 は 文 の 主 語 を 兼 ね る 。 し か し 、 5 以 下 は ﹁ 象 が ﹂ に は 言 い 換 え ら れ な い 。 5 は ﹁ 象 を ﹂ の こ と で あ り 、 6 は ﹁ 象 に ﹂ の こ と で あ る 。 さ ら に 、 7 の ﹁ 象 は ﹂ は 何 と も 言 い 換 え ら れ な い も の で あ る ︵ ﹁ 象 の ﹂ に 言 い 換 え ら れ る と も い う ︶ 。 こ れ ら の ﹁ 象 は ﹂ と い う 題 目 は 、 ﹁ が ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ な ど の 特 定 の 格 を 表 す も の で は な く 、 ﹁ 私 は 象 に つ い て 述 べ る ﹂ と い う こ と だ け を ま ず 明 示 す る 役 目 を 持 つ も の で あ る 。

こ れ ら の 文 で は 、 題 目 ﹁ 象 は ﹂ に 続 く 部 分 全 体 が ﹁ 述 部 ﹂ で あ る [ 注 釈 21 ] 。

大 野 晋 は 、 ﹁ が ﹂ と ﹁ は ﹂ は そ れ ぞ れ 未 知 と 既 知 を 表 す と 主 張 し た 。 た と え ば

● 私 が 佐 藤 で す ● 私 は 佐 藤 で す に お い て は 、 前 者 は ﹁ 佐 藤 は ど の 人 物 か と 言 え ば ︵ そ れ ま で 未 知 で あ っ た ︶ 私 が 佐 藤 で す ﹂ を 意 味 し 、 後 者 は ﹁ ︵ す で に 既 知 で あ る ︶ 私 は 誰 か と 言 え ば ︵ 田 中 で は な く ︶ 佐 藤 で す ﹂ と な る 。 し た が っ て ﹁ 何 ﹂ ﹁ ど こ ﹂ ﹁ い つ ﹂ な ど の 疑 問 詞 は 常 に 未 知 を 意 味 す る か ら ﹁ 何 が ﹂ ﹁ ど こ が ﹂ ﹁ い つ が ﹂ と な り 、 ﹁ 何 は ﹂ ﹁ ど こ は ﹂ ﹁ い つ は ﹂ と は 言 え な い 。

ジ ョ ー ゼ フ ・ グ リ ー ン バ ー グ に よ る 構 成 素 順 ︵ ﹁ 語 順 ﹂ ︶ の 現 代 理 論 は 、 言 語 に よ っ て 、 句 が 何 種 類 か 存 在 す る こ と を 認 識 し て い る 。 そ れ ぞ れ の 句 に は 主 要 部 が あ り 、 場 合 に よ っ て は 修 飾 語 が 同 句 に 含 ま れ る 。 句 の 主 要 部 は 、 修 飾 語 の 前 ︵ 主 要 部 先 導 型 ︶ か 後 ろ ︵ 主 要 部 終 端 型 ︶ に 位 置 す る 。 英 語 で の 句 の 構 成 を 例 示 す る と 以 下 の よ う に な る ︵ 太 字 は そ れ ぞ れ の 句 の 主 要 部 ︶ 。

● 属 句 ︵ 例 ‥ 他 の 名 詞 に よ っ て 修 飾 さ れ た 名 詞 ︶ ― " t h e c o v e r o f t h e b o o k " 、 " t h e b o o k ' s c o v e r " な ど ● 接 置 詞 に 支 配 さ れ た 名 詞 ― " on t h e t a b l e " 、 " u n d e r n e a t h t h e t a b l e " ● 比 較 ー " [ X i s ] b i g g e r t h a n Y " 、 例 ‥ " c o m p a r e d t o Y , X i s b i g " ● 形 容 詞 に よ っ て 修 飾 さ れ た 名 詞 ― " b l a c k c a t " 主 要 部 先 導 型 と 主 要 部 終 端 型 の 混 合 に よ っ て 、 構 成 素 順 が 不 規 則 で あ る 言 語 も 存 在 す る 。 例 え ば 、 上 記 の 句 の リ ス ト を 見 る と 、 英 語 で は 大 抵 が 主 要 部 先 導 型 で あ る が 、 名 詞 は 修 飾 す る 形 容 詞 後 の 後 に 位 置 し て い る 。 し か も 、 属 句 で は 主 要 部 先 導 型 と 主 要 部 終 端 型 の い ず れ も 存 在 し 得 る 。 こ れ と は 対 照 的 に 、 日 本 語 は 主 要 部 終 端 型 言 語 の 典 型 で あ る 。

● 属 句 : ﹁ 猫 の 色 ﹂ ● 接 置 詞 に 支 配 さ れ た 名 詞 ‥ ﹁ 日 本 に ﹂ ● 比 較 : ﹁ Y よ り 大 き い ﹂ ● 形 容 詞 に よ っ て 修 飾 さ れ た 名 詞 : ﹁ 黒 い 猫 ﹂ 日 本 語 の 主 要 部 終 端 型 の 性 質 は 、 複 文 な ど の 文 章 単 位 で の 構 成 に お い て も 見 ら れ る 。 文 章 を 構 成 素 と し た 文 章 で は 、 従 属 節 が 常 に 先 行 す る 。 こ れ は 、 従 属 節 が 修 飾 部 で あ り 、 修 飾 す る 文 が 統 語 的 に 句 の 主 要 部 を 擁 し て い る か ら で あ る 。 例 え ば 、 英 語 と 比 較 し た 場 合 、 次 の 英 文 ﹁ t h e m a n w h o w a s w a l k i n g d o w n t h e s t r e e t ﹂ を 日 本 語 に 訳 す 時 、 英 語 の 従 属 節 ︵ 関 係 代 名 詞 節 ︶ で あ る ﹁ ( w h o ) w a s w a l k i n g d o w n t h e s t r e e t ﹂ を 主 要 部 で あ る ﹁ t h e m a n ﹂ の 前 に 位 置 さ せ な け れ ば 、 自 然 な 日 本 語 の 文 章 に は な ら な い 。

ま た 、 主 要 部 終 端 型 の 性 質 は 重 文 で も 見 ら れ る 。 他 言 語 で は 、 一 般 的 に 重 文 構 造 に お い て 、 構 成 節 の 繰 り 返 し を 避 け る 傾 向 に あ る 。 例 え ば 、 英 語 の 場 合 、 ﹁ B o b b o u g h t h i s m o t h e r s o m e f l o w e r s a n d b o u g h t h i s f a t h e r a t i e ﹂ の 文 を 2 番 目 の ﹁ b o u g h t ﹂ を 省 略 し 、 ﹁ B o b b o u g h t h i s m o t h e r s o m e f l o w e r s a n d h i s f a t h e r a t i e ﹂ と す る こ と が 一 般 的 で あ る 。 し か し 、 日 本 語 で は 、 ﹁ ボ ブ は お 母 さ ん に 花 を 買 い 、 お 父 さ ん に ネ ク タ イ を 買 い ま し た ﹂ で あ る と こ ろ を ﹁ ボ ブ は お 母 さ ん に 花 を 、 お 父 さ ん に ネ ク タ イ を 買 い ま し た ﹂ と い う よ う に 初 め の 動 詞 を 省 略 す る 傾 向 に あ る 。 こ れ は 、 日 本 語 の 文 章 が 常 に 動 詞 で 終 わ る 性 質 を 持 つ か ら で あ る 。 ︵ 倒 置 文 や 考 え た 後 で の 後 付 け 文 な ど は 除 く 。 ︶

日本語・英語の構文の違い

三 上 説 に よ れ ば 、 日 本 語 の 文 は 、 ﹁ 紹 介 シ ﹂ の 部 分 に ﹁ ガ ﹂ ﹁ ニ ﹂ ﹁ ヲ ﹂ が 同 等 に 係 る 。 英 語 式 の 文 は 、 ﹁ 甲 ︵ ガ ︶ ﹂ と い う 主 語 だ け が 述 語 ﹁ 紹 介 シ タ ﹂ と 対 立 す る 。 上 述 の ﹁ 象 は 鼻 が 長 い 。 ﹂ の よ う に 、 ﹁ 主 語 ‐ 述 語 ﹂ の 代 わ り に ﹁ 題 目 ‐ 述 部 ﹂ と 捉 え る べ き 文 が 非 常 に 多 い こ と を 考 え る と 、 日 本 語 の 文 に は そ も そ も 主 語 は 必 須 で な い と い う 見 方 も 成 り 立 つ 。 三 上 章 は 、 こ こ か ら ﹁ 主 語 廃 止 論 ﹂ ︵ 主 語 と い う 文 法 用 語 を や め る 提 案 ︶ を 唱 え た 。 三 上 に よ れ ば 、

● 甲 ガ 乙 ニ 丙 ヲ 紹 介 シ タ 。 と い う 文 に お い て 、 ﹁ 甲 ガ ﹂ ﹁ 乙 ニ ﹂ ﹁ 丙 ヲ ﹂ は い ず れ も ﹁ 紹 介 シ ﹂ と い う 行 為 を 説 明 す る た め に 必 要 な 要 素 で あ り 、 優 劣 は な い 。 重 要 な の は 、 そ れ ら を ま と め る 述 語 ﹁ 紹 介 シ タ ﹂ の 部 分 で あ る 。 ﹁ 甲 ガ ﹂ ﹁ 乙 ニ ﹂ ﹁ 丙 ヲ ﹂ は す べ て 述 語 を 補 足 す る 語 ︵ 補 語 ︶ と な る 。 い っ ぽ う 、 英 語 な ど で の 文 で 主 語 は 、 述 語 と 人 称 な ど の 点 で 呼 応 し て お り 、 特 別 の 存 在 で あ る 。

こ の 考 え 方 に 従 え ば 、 英 語 式 の 観 点 か ら は ﹁ 主 語 が 省 略 さ れ て い る ﹂ と し か い い よ う が な い 文 を う ま く 説 明 す る こ と が で き る 。 た と え ば 、

● ハ マ チ の 成 長 し た も の を ブ リ と い う 。 ● こ こ で ニ ュ ー ス を お 伝 え し ま す 。 ● 日 一 日 と 暖 か く な っ て き ま し た 。 な ど は 、 い わ ゆ る 主 語 の な い 文 で あ る 。 し か し 、 日 本 語 の 文 で は 述 語 に 中 心 が あ り 、 補 語 を 必 要 に 応 じ て 付 け 足 す と 考 え れ ば 、 上 記 の い ず れ も 、 省 略 の な い 完 全 な 文 と 見 な し て 差 し 支 え な い 。

今 日 の 文 法 学 説 で は 、 主 語 と い う 用 語 ・ 概 念 は 、 作 業 仮 説 と し て 有 用 な 面 も あ る た め 、 な お 一 般 に 用 い ら れ て い る 。 一 般 的 に は 格 助 詞 ﹁ ガ ﹂ を 伴 う 文 法 項 を 主 語 と 見 な す 。 た だ し 、 三 上 の 説 に 対 す る 形 で 日 本 語 の 文 に 主 語 が 必 須 で あ る と 主 張 す る 学 説 は 、 生 成 文 法 や 鈴 木 重 幸 ら の 言 語 学 研 究 会 グ ル ー プ な ど 、 主 語 に 統 語 上 の 重 要 な 役 割 を 認 め る 学 派 を 除 い て 、 少 数 派 で あ る 。 森 重 敏 は 、 日 本 語 の 文 に お い て も 主 述 関 係 が 骨 子 で あ る と の 立 場 を 採 る が 、 こ の 場 合 の 主 語 ・ 述 語 も 、 一 般 に 言 わ れ る も の と は か な り 様 相 を 異 に し て い る 。 現 在 一 般 的 に 行 わ れ て い る 学 校 教 育 に お け る 文 法 ︵ 学 校 文 法 ︶ で は 、 主 語 ・ 述 語 を 基 本 と し た 伝 統 的 な 文 法 用 語 を 用 い る の が 普 通 だ が 、 教 科 書 に よ っ て は 主 語 を 特 別 扱 い し な い も の も あ る [ 注 釈 22 ] 。

こ の 節 に は 複 数 の 問 題 が あ り ま す 。 改 善 や ノ ー ト ペ ー ジ で の 議 論 に ご 協 力 く だ さ い 。

● 出 典 が ま っ た く 示 さ れ て い な い か 不 十 分 で す 。 内 容 に 関 す る 文 献 や 情 報 源 が 必 要 で す 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶ ● 独 自 研 究 が 含 ま れ て い る お そ れ が あ り ま す 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶

文 を 主 語 ・ 述 語 か ら 成 り 立 つ と 捉 え る 立 場 で も 、 こ の 2 要 素 だ け で は 文 の 構 造 を 十 分 に 説 明 で き な い 。 主 語 ・ 述 語 に は 、 さ ら に 修 飾 語 な ど の 要 素 が 付 け 加 わ っ て 、 よ り 複 雑 な 文 が 形 成 さ れ る 。 文 を 成 り 立 た せ る こ れ ら の 要 素 を ﹁ 文 の 成 分 ﹂ と 称 す る 。

学 校 文 法 ︵ 中 学 校 の 国 語 教 科 書 ︶ で は 、 文 の 成 分 と し て ﹁ 主 語 ﹂ ﹁ 述 語 ﹂ ﹁ 修 飾 語 ﹂ ︵ 連 用 修 飾 語 ・ 連 体 修 飾 語 ︶ ﹁ 接 続 語 ﹂ ﹁ 独 立 語 ﹂ の 5 つ を 挙 げ て い る [ 要 出 典 ] 。 ﹁ 並 立 語 ︵ 並 立 の 関 係 に あ る 文 節 / 連 文 節 ど う し ︶ ﹂ や ﹁ 補 助 語 ・ 被 補 助 語 ︵ 補 助 の 関 係 に あ る 文 節 / 連 文 節 ど う し ︶ は 文 の 成 分 ︵ あ る い は そ れ を 示 す 用 語 ︶ で は な く 、 文 節 / 連 文 節 ど う し の 関 係 を 表 し た 概 念 で あ っ て 、 常 に 連 文 節 と な っ て 上 記 五 つ の 成 分 に な る と い う 立 場 に 学 校 文 法 は 立 っ て い る 。 し た が っ て 、 ﹁ 並 立 の 関 係 ﹂ ﹁ 補 助 の 関 係 ﹂ と い う 用 語 ︵ 概 念 ︶ を 教 科 書 で は 採 用 し て お り 、 ﹁ 並 立 語 ﹂ ﹁ 補 助 語 ﹂ と い う 用 語 ︵ 概 念 ︶ に つ い て は 載 せ て い な い 教 科 書 が 主 流 で あ る [ 要 出 典 ] 。 な お ﹁ 連 体 修 飾 語 ﹂ も 厳 密 に い え ば そ れ だ け で は 成 分 に は な り 得 ず 、 常 に 被 修 飾 語 と 連 文 節 を 構 成 し て 文 の 成 分 に な る 。

学 校 図 書 を 除 く 四 社 の 教 科 書 で は 、 単 文 節 で で き て い る も の を ﹁ 主 語 ﹂ の よ う に ﹁ - 語 ﹂ と 呼 び 、 連 文 節 で で き て い る も の を ﹁ 主 部 ﹂ の よ う に ﹁ - 部 ﹂ と 呼 ん で い る 。 そ れ に 対 し 学 校 図 書 だ け は 、 文 節 / 連 文 節 ど う し の 関 係 概 念 を ﹁ - 語 ﹂ と 呼 び 、 い わ ゆ る 成 分 ︵ 文 を 構 成 す る 個 々 の 最 大 要 素 ︶ を ﹁ - 部 ﹂ と 呼 ん で い る [ 要 出 典 ] 。

以下、学校文法の区分に従いつつ、それぞれの文の成分の種類と役割とについて述べる。

文を成り立たせる基本的な成分である。ことに述語は、文をまとめる重要な役割を果たす。「雨が降る。」「本が多い。」「私は学生だ。」などは、いずれも主語・述語から成り立っている。教科書によっては、述語を文のまとめ役として最も重視する一方、主語については修飾語と併せて説明するものもある(前節「主語廃止論 」参照)。

用 言 に 係 る 修 飾 語 で あ る ︵ 用 言 に つ い て は ﹁ 自 立 語 ﹂ の 節 を 参 照 ︶ 。 ﹁ 兄 が 弟 に 算 数 を 教 え る 。 ﹂ と い う 文 で ﹁ 弟 に ﹂ ﹁ 算 数 を ﹂ な ど 格 を 表 す 部 分 は 、 述 語 の 動 詞 ﹁ 教 え る ﹂ に か か る 連 用 修 飾 語 と い う こ と に な る 。 ま た 、 ﹁ 算 数 を み っ ち り 教 え る 。 ﹂ ﹁ 算 数 を 熱 心 に 教 え る 。 ﹂ と い う 文 の ﹁ み っ ち り ﹂ ﹁ 熱 心 に ﹂ な ど も 、 ﹁ 教 え る ﹂ に か か る 連 用 修 飾 語 で あ る 。 た だ し 、 ﹁ 弟 に ﹂ ﹁ 算 数 を ﹂ な ど の 成 分 を 欠 く と 、 基 本 的 な 事 実 関 係 が 伝 わ ら な い の に 対 し 、 ﹁ み っ ち り ﹂ ﹁ 熱 心 に ﹂ な ど の 成 分 は 、 欠 い て も そ れ ほ ど 事 実 の 伝 達 に 支 障 が な い 。 こ こ か ら 、 前 者 は 文 の 根 幹 を な す と し て 補 充 成 分 と 称 し 、 後 者 に 限 っ て 修 飾 成 分 と 称 す る 説 も あ る 。 国 語 教 科 書 で も こ の 2 者 を 区 別 し て 説 明 す る も の が あ る 。

体言に係る修飾語である(体言については「自立語 」の節を参照)。「私の本」「動く歩道」「赤い髪飾り」「大きな瞳」の「私の」「動く」「赤い」「大きな」は連体修飾語である。鈴木重幸 ・鈴木康之 ・高橋太郎 ・鈴木泰 らは、ものを表す文の成分に特徴を付与し、そのものがどんなものであるかを規定(限定)する文の成分であるとして、連体修飾語を「規定語 」(または「連体規定語 」)と呼んでいる。

﹁ 疲 れ た の で 、 動 け な い 。 ﹂ ﹁ 買 い た い が 、 金 が な い 。 ﹂ の ﹁ 疲 れ た の で ﹂ ﹁ 買 い た い が ﹂ の よ う に 、 あ と の 部 分 と の 論 理 関 係 を 示 す も の で あ る 。 ま た 、 ﹁ 今 日 は 晴 れ た 。 だ か ら 、 ピ ク ニ ッ ク に 行 こ う 。 ﹂ ﹁ 君 は 若 い 。 な の に 、 な ぜ 絶 望 す る の か 。 ﹂ に お け る ﹁ だ か ら ﹂ ﹁ な の に ﹂ の よ う に 、 前 の 文 と そ の 文 と を つ な ぐ 成 分 も 接 続 語 で あ る 。 品 詞 分 類 で は 、 常 に 接 続 語 と な る 品 詞 を 接 続 詞 と す る 。

﹁ は い 、 分 か り ま し た 。 ﹂ ﹁ 姉 さ ん 、 ど こ へ 行 く の 。 ﹂ ﹁ 新 鮮 、 そ れ が 命 で す 。 ﹂ の ﹁ は い ﹂ ﹁ 姉 さ ん ﹂ ﹁ 新 鮮 ﹂ の よ う に 、 他 の 部 分 に 係 っ た り 、 他 の 部 分 を 受 け た り す る こ と が な い も の で あ る 。 係 り 受 け の 観 点 か ら 定 義 す る と 、 結 果 的 に 、 独 立 語 に は 感 動 ・ 呼 び か け ・ 応 答 ・ 提 示 な ど を 表 す 語 が 該 当 す る こ と に な る 。 品 詞 分 類 で は 、 独 立 語 と し て の み 用 い ら れ る 品 詞 は 感 動 詞 と さ れ る 。 名 詞 や 形 容 動 詞 語 幹 な ど も 独 立 語 と し て 用 い ら れ る 。

﹁ ミ カ ン と リ ン ゴ を 買 う 。 ﹂ ﹁ 琵 琶 湖 の 冬 は 冷 た く 厳 し い 。 ﹂ の ﹁ ミ カ ン と リ ン ゴ を ﹂ や 、 ﹁ 冷 た く 厳 し い 。 ﹂ の よ う に 並 立 関 係 で ま と ま っ て い る 成 分 で あ る 。 全 体 と し て の 働 き は 、 ﹁ ミ カ ン と リ ン ゴ を ﹂ の 場 合 は 連 用 修 飾 部 に 相 当 し 、 ﹁ 冷 た く 厳 し い 。 ﹂ は 述 部 に 相 当 す る 。

現 行 の 学 校 文 法 で は 、 英 語 に あ る よ う な ﹁ 目 的 語 ﹂ ﹁ 補 語 ﹂ な ど の 成 分 は な い と す る 。 英 語 文 法 で は ﹁ I read a book. ﹂ の ﹁ a book ﹂ は S V O 文 型 の 一 部 を な す 目 的 語 で あ り 、 ま た ﹁ I go to the library. ﹂ の ﹁ the library ﹂ は 前 置 詞 と と も に 付 け 加 え ら れ た 修 飾 語 と 考 え ら れ る 。 一 方 、 日 本 語 で は 、

● 私 は 本 を 読 む 。 ● 私 は 図 書 館 へ 行 く 。 の よ う に 、 ﹁ 本 を ﹂ ﹁ 図 書 館 へ ﹂ は ど ち ら も ﹁ 名 詞 + 格 助 詞 ﹂ で 表 現 さ れ る の で あ っ て 、 そ の 限 り で は 区 別 が な い 。 こ れ ら は 、 文 の 成 分 と し て は い ず れ も ﹁ 連 用 修 飾 語 ﹂ と さ れ る 。 こ こ か ら 、 学 校 文 法 に 従 え ば 、 ﹁ 私 は 本 を 読 む 。 ﹂ は 、 ﹁ 主 語 ‐ 目 的 語 ‐ 動 詞 ﹂ ( S O V ) 文 型 と い う よ り は 、 ﹁ 主 語 ‐ 修 飾 語 ‐ 述 語 ﹂ 文 型 で あ る と 解 釈 さ れ る 。

鈴木重幸 ・鈴木康之 らは、「連用修飾語」のうち、「目的語」に当たる語は、述語の表す動きや状態の成立に加わる対象を表す「対象語」であるとし、文の基本成分として認めている。高橋太郎 ・鈴木泰 ・工藤真由美 らは「対象語」と同じ文の成分を、主語・述語が表す事柄の組み立てを明示するために、その成り立ちに参加する物を補うという文中における機能の観点から、「補語」と呼んでいる。

﹁ 明 日 、 学 校 で 運 動 会 が あ る 。 ﹂ の ﹁ 明 日 ﹂ ﹁ 学 校 で ﹂ な ど 、 出 来 事 や 有 様 の 成 り 立 つ 状 況 を 述 べ る た め に 時 や 場 所 、 原 因 や 目 的 ︵ ﹁ 雨 だ か ら ﹂ ︵ ﹁ 体 力 向 上 の た め に ﹂ な ど ︶ を 示 す 文 の 成 分 の こ と を ﹁ 状 況 語 ﹂ と も 言 う [ 注 釈 23 ] 。 学 校 文 法 で は ﹁ 連 用 修 飾 語 ﹂ に 含 ん で い る が 、 ︵ 連 用 ︶ 修 飾 語 が 、 述 語 の 表 す 内 的 な 属 性 を 表 す の に 対 し て 、 状 況 語 は 外 的 状 況 を 表 す ﹁ と り ま き ﹂ な い し は ﹁ 額 縁 ﹂ の 役 目 を 果 た し て い る 。 状 況 語 は 、 出 来 事 や 有 様 を 表 す 部 分 の 前 に 置 か れ る の が 普 通 で あ り 、 主 語 の 前 に 置 か れ る こ と も あ る 。 な お 、 ﹁ 状 況 語 ﹂ と い う 用 語 は ロ シ ア 語 ・ ス ペ イ ン 語 ・ 中 国 語 ︵ 中 国 語 で は ﹁ 状 語 ﹂ と 言 う ︶ な ど に も あ る が 、 日 本 語 の ﹁ 状 況 語 ﹂ と 必 ず し も 概 念 が 一 致 し て い る わ け で は な く 、 修 飾 語 を 含 ん だ 概 念 で あ る 。

日本語では、修飾語はつねに被修飾語の前に位置する。「ぐんぐん進む」「白い雲」の「ぐんぐん」「白い」はそれぞれ「進む」「雲」の修飾語である。修飾語が長大になっても位置関係は同じで、たとえば、

ゆく秋の大和の国の薬師寺の塔の上なるひとひらの雲

と い う 短 歌 は 、 冒 頭 か ら ﹁ ひ と ひ ら の ﹂ ま で が ﹁ 雲 ﹂ に 係 る 長 い 修 飾 語 で あ る 。

法 律 文 や 翻 訳 文 な ど で も 、 長 い 修 飾 語 を 主 語 ・ 述 語 の 間 に 挟 み 、 文 意 を 取 り に く く し て い る こ と が し ば し ば あ る 。 た と え ば 、 日 本 国 憲 法 前 文 の 一 節 に 、

わ れ ら は 、 い づ れ の 国 家 も 、 自 国 の こ と の み に 専 念 し て 他 国 を 無 視 し て は な ら な い の で あ つ て 、 政 治 道 徳 の 法 則 は 、 普 遍 的 な も の で あ り 、 こ の 法 則 に 従 ふ こ と は 、 自 国 の 主 権 を 維 持 し 、 他 国 と 対 等 関 係 に 立 た う と す る 各 国 の 責 務 で あ る と 信 ず る 。 と あ る が 、 主 語 ︵ 題 目 ︶ の ﹁ わ れ ら ﹂ 、 述 語 の ﹁ 信 ず る ﹂ の 間 に ﹁ い づ れ の 国 家 も … … で あ る と ﹂ と い う 長 い 修 飾 語 が 介 在 し て い る 。 こ の 種 の 文 を 読 み 慣 れ た 人 で な け れ ば 分 か り に く い 。 英 訳 で " W e h o l d … " ︵ わ れ ら は 信 ず る ︶ と 主 語 ・ 述 語 が 隣 り 合 う の と は 対 照 的 で あ る 。

も っ と も 、 修 飾 語 が 後 置 さ れ る 英 語 で も 、 修 飾 関 係 の 分 か り に く い 文 が 現 れ る こ と が あ る 。 次 の よ う な 文 は ﹁ 袋 小 路 文 ﹂ と 呼 ば れ る 。

T h e h o r s e r a c e d p a s t t h e b a r n f e l l . ︵ 納 屋 の そ ば を 走 ら さ れ た 馬 が 倒 れ た 。 ︶ こ の 場 合 、 日 本 語 の 文 で は ﹁ 馬 ﹂ に 係 る 連 体 修 飾 語 ﹁ 納 屋 の そ ば を 走 ら さ れ た ﹂ が 前 に 来 て い る た め に 文 構 造 が わ か り や す い が 、 英 語 で は ﹁ The horse ﹂ を 修 飾 す る ﹁ raced past the barn ﹂ が あ と に 来 て い る た め に 、 構 造 が 把 握 し づ ら く な っ て い る 。 具 体 的 に は 、 こ の 英 文 の 途 中 ﹁ The horse raced past the barn ﹂ ま で し か 読 ん で い な い 状 況 で は 、 文 の 成 分 と し て の 動 詞 ︵ 主 語 は ﹁ The horse ﹂ ︶ は ﹁ raced ﹂ で あ る よ う に 感 じ ら れ る が 、 ﹁ fell ﹂ ま で 行 き 着 く と 、 文 の 成 分 と し て の 動 詞 は 、 文 法 上 、 こ れ ま で 唯 一 の 候 補 だ っ た ( 1 ) ﹁ raced ﹂ に 加 え 、 ( 2 ) ﹁ fell ﹂ が 出 て く る こ と に な り 、 そ れ ぞ れ の 候 補 ご と に ( 1 ) ﹁ ︻ ︵ 習 慣 的 に 、 ま た は 一 般 法 則 に 従 っ て [ 注 釈 24 ] ︶ ︼ 崩 れ る 納 屋 の そ ば を 馬 が 素 早 く 走 り 抜 け た ﹂ な の か ( 2 ) ﹁ 納 屋 の そ ば を 走 ら さ れ た 馬 が 倒 れ た ﹂ な の か を 検 討 し な け れ ば な ら な く な る 。

学校文法の品詞体系元の図は、 橋本進吉「国語法要説」に掲載。上図および現在の国語教科書では微修正を加えている。

名 詞 や 動 詞 、 形 容 詞 と い っ た ﹁ 品 詞 ﹂ の 概 念 は 、 上 述 し た ﹁ 文 の 成 分 ﹂ の 概 念 と は 分 け て 考 え る 必 要 が あ る 。 名 詞 ﹁ 犬 ﹂ は 、 文 の 成 分 と し て は 主 語 に も な れ ば 修 飾 語 に も な り 、 ﹁ 犬 だ ﹂ の よ う に 助 動 詞 ﹁ だ ﹂ を 付 け て 述 語 に も な る 。 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 も 、 修 飾 語 に も な れ ば 述 語 に も な る 。 も っ と も 、 副 詞 は 多 く 連 用 修 飾 語 と し て 用 い ら れ 、 ま た 、 連 体 詞 は 連 体 修 飾 語 に 、 接 続 詞 は 接 続 語 に 、 感 動 詞 は 独 立 語 に も っ ぱ ら 用 い ら れ る が 、 必 ず し も 、 特 定 の 品 詞 が 特 定 の 文 の 成 分 に 1 対 1 で 対 応 し て い る わ け で は な い 。

で は 、 そ れ ぞ れ の 品 詞 の 特 徴 を 形 作 る も の は 何 か と い う こ と が 問 題 に な る が 、 こ れ に つ い て は 、 さ ま ざ ま な 説 明 が あ り 、 一 定 し な い 。 俗 に 、 事 物 を 表 す 単 語 が 名 詞 、 動 き を 表 す 単 語 が 動 詞 、 様 子 を 表 す 単 語 が 形 容 詞 な ど と い わ れ る こ と が あ る が 、 例 外 が い く ら で も 挙 が り 、 定 義 と し て は 成 立 し な い 。

橋 本 進 吉 は 、 品 詞 を 分 類 す る に あ た り 、 単 語 の 表 す 意 味 ︵ 動 き を 表 す か 様 子 を 表 す か な ど ︶ に は 踏 み 込 ま ず 、 主 と し て 形 式 的 特 徴 に よ っ て 品 詞 分 類 を 行 っ て い る 。 橋 本 の 考 え 方 は 初 学 者 に も 分 か り や す い た め 、 学 校 文 法 も そ の 考 え 方 に 基 づ い て い る 。

学 校 文 法 で は 、 語 の う ち 、 ﹁ 太 陽 ﹂ ﹁ 輝 く ﹂ ﹁ 赤 い ﹂ ﹁ ぎ ら ぎ ら ﹂ な ど 、 そ れ だ け で 文 節 を 作 り 得 る も の を 自 立 語 ︵ 詞 ︶ と し 、 ﹁ よ う だ ﹂ ﹁ で す ﹂ ﹁ が ﹂ ﹁ を ﹂ な ど 、 単 独 で 文 節 を 作 り 得 ず 、 自 立 語 に 付 属 し て 用 い ら れ る も の を 付 属 語 ︵ 辞 ︶ と す る 。 な お 、 日 本 語 で は 、 自 立 語 の 後 に 接 辞 や 付 属 語 を 次 々 に つ け 足 し て 文 法 的 な 役 割 な ど を 示 す た め 、 言 語 類 型 論 上 は 膠 着 語 に 分 類 さ れ る 。

自 立 語 は 、 活 用 の な い も の と 、 活 用 の あ る も の と に 分 け ら れ る 。

自 立 語 で 活 用 の な い も の の う ち 、 主 語 に な る も の を 名 詞 と す る 。 名 詞 の う ち 、 代 名 詞 ・ 数 詞 を 独 立 さ せ る 考 え 方 も あ る 。 一 方 、 主 語 に な ら ず 、 単 独 で 連 用 修 飾 語 に な る も の を 副 詞 、 連 体 修 飾 語 に な る も の を 連 体 詞 ︵ 副 体 詞 ︶ 、 接 続 語 に な る も の を 接 続 詞 、 独 立 語 と し て の み 用 い ら れ る も の を 感 動 詞 と す る 。 副 詞 ・ 連 体 詞 に つ い て は 、 そ れ ぞ れ 一 品 詞 と す べ き か ど う か に つ い て 議 論 が あ り 、 さ ら に 細 分 化 す る 考 え 方 [ 68 ] や 、 他 の 品 詞 に 吸 収 さ せ る 考 え 方 な ど が あ る 。

自 立 語 で 活 用 の あ る も の の う ち 、 命 令 形 の あ る も の を 動 詞 、 命 令 形 が な く 終 止 ・ 連 体 形 が ﹁ い ﹂ で 終 わ る も の を 形 容 詞 ︵ 日 本 語 教 育 で は ﹁ イ 形 容 詞 ﹂ ︶ 、 連 体 形 が ﹁ な ﹂ で 終 わ る も の を 形 容 動 詞 ︵ 日 本 語 教 育 で は ﹁ ナ 形 容 詞 ﹂ ︶ と す る 。 形 容 動 詞 を 一 品 詞 と し て 認 め る こ と に つ い て は 、 時 枝 誠 記 や 鈴 木 重 幸 な ど 、 否 定 的 な 見 方 を す る 研 究 者 も い る 。

な お 、 ﹁ 名 詞 ﹂ お よ び ﹁ 体 言 ﹂ と い う 用 語 は 、 し ば し ば 混 同 さ れ る 。 古 来 、 こ と ば を 分 類 す る に あ た り 、 活 用 の な い 語 を ﹁ 体 言 ﹂ ︵ 体 ︶ 、 活 用 の あ る 語 を ﹁ 用 言 ﹂ ︵ 用 ︶ 、 そ の ほ か 、 助 詞 ・ 助 動 詞 の 類 を ﹁ て に を は ﹂ と 大 ざ っ ぱ に 称 す る こ と が 多 か っ た 。 現 在 の 学 校 文 法 で は 、 ﹁ 用 言 ﹂ は 活 用 の あ る 自 立 語 の 意 味 で 用 い ら れ ︵ 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 を 指 す ︶ 、 ﹁ 体 言 ﹂ は 活 用 の な い 自 立 語 の 中 で も 名 詞 ︵ お よ び 代 名 詞 ・ 数 詞 ︶ を 指 す よ う に な っ た 。 つ ま り 、 現 在 で は ﹁ 体 言 ﹂ と ﹁ 名 詞 ﹂ と は 同 一 物 と 見 て も 差 し 支 え は な い が 、 活 用 し な い 語 と い う 点 に 着 目 し て い う 場 合 は ﹁ 体 言 ﹂ 、 文 の 成 分 の う ち 主 語 に な り う る と い う 点 に 着 目 し て い う 場 合 は ﹁ 名 詞 ﹂ と 称 す る 。

付 属 語 も 、 活 用 の な い も の と 、 活 用 の あ る も の と に 分 け ら れ る 。

付 属 語 で 活 用 の な い も の を 助 詞 と 称 す る 。 ﹁ 春 が 来 た ﹂ ﹁ 買 っ て く る ﹂ ﹁ や る し か な い ﹂ ﹁ 分 か っ た か ﹂ な ど の 太 字 部 分 は す べ て 助 詞 で あ る 。 助 詞 は 、 名 詞 に つ い て 述 語 と の 関 係 ︵ 格 関 係 ︶ を 表 す 格 助 詞 ︵ ﹁ 名 詞 の 格 ﹂ の 節 参 照 ︶ 、 活 用 す る 語 に つ い て 後 続 部 分 と の 接 続 関 係 を 表 す 接 続 助 詞 、 種 々 の 語 に つ い て 、 程 度 や 限 定 な ど の 意 味 を 添 え つ つ 後 続 の 用 言 な ど を 修 飾 す る 副 助 詞 、 文 の 終 わ り に 来 て 疑 問 や 詠 嘆 ・ 感 動 ・ 禁 止 と い っ た 気 分 や 意 図 を 表 す 終 助 詞 に 分 け ら れ る 。 鈴 木 重 幸 ・ 高 橋 太 郎 他 ・ 鈴 木 康 之 ら は 助 詞 を 単 語 と は 認 め ず 、 付 属 辞 ︵ ﹁ く っ つ き ﹂ ︶ と し て 、 単 語 の 一 部 と す る 。 ︵ 格 助 詞 ・ 並 立 助 詞 ・ 係 助 詞 ・ 副 助 詞 ・ 終 助 詞 の 全 部 お よ び 接 続 助 詞 の う ち ﹁ し ﹂ ﹁ が ﹂ ﹁ け れ ど も ﹂ ﹁ か ら ﹂ ﹁ の で ﹂ ﹁ の に ﹂ に つ い て ︶ ま た は 語 尾 ︵ 接 続 助 詞 の う ち ﹁ て ︵ で ︶ ﹂ 、 条 件 の 形 の ﹁ ば ﹂ 、 並 べ 立 て る と き の ﹁ た り ︵ だ り ︶ ﹂ に つ い て ︶ 。

付 属 語 で 活 用 の あ る も の を 助 動 詞 と 称 す る 。 ﹁ 気 を 引 か れ る ﹂ ﹁ 私 は 泣 か な い ﹂ ﹁ 花 が 笑 っ た ﹂ ﹁ さ あ 、 出 か け よ う ﹂ ﹁ 今 日 は 来 な い そ う だ ﹂ ﹁ も う す ぐ 春 で す ﹂ な ど の 太 字 部 分 は す べ て 助 動 詞 で あ る 。 助 動 詞 の 最 も 主 要 な 役 割 は 、 動 詞 ︵ お よ び 助 動 詞 ︶ に 付 属 し て 以 下 の よ う な 情 報 を 加 え る こ と で あ る 。 す な わ ち 、 動 詞 の 態 ︵ 特 に 受 け 身 ・ 使 役 ・ 可 能 な ど 。 ヴ ォ イ ス ︶ ・ 極 性 ︵ 肯 定 ・ 否 定 の 決 定 。 ポ ラ リ テ ィ ︶ ・ 時 制 ︵ テ ン ス ︶ ・ 相 ︵ ア ス ペ ク ト ︶ ・ 法 ︵ 推 量 ・ 断 定 ・ 意 志 な ど 。 ム ー ド ︶ な ど を 示 す 役 割 を 持 つ 。 山 田 孝 雄 は 、 助 動 詞 を 認 め ず 、 動 詞 か ら 分 出 さ れ る 語 尾 ︵ 複 語 尾 ︶ と 見 な し て い る 。 ま た 時 枝 誠 記 は 、 ﹁ れ る ︵ ら れ る ︶ ﹂ ﹁ せ る ︵ さ せ る ︶ ﹂ を 助 動 詞 と せ ず 、 動 詞 の 接 尾 語 と し て い る 。 鈴 木 重 幸 ・ 鈴 木 康 之 ・ 高 橋 太 郎 ら は 大 部 分 の 助 動 詞 を 単 語 と は 認 め な い 。 ﹁ た ︵ だ ︶ ﹂ ﹁ う ︵ よ う ︶ は 、 動 詞 の 語 尾 で あ る と し 、 ﹁ な い ﹂ ﹁ よ う ﹂ ﹁ ま す ﹂ ﹁ れ る ﹂ ﹁ ら れ る ﹂ ﹁ せ る ﹂ ﹁ さ せ る ﹂ ﹁ た い ﹂ ﹁ そ う だ ﹂ ﹁ よ う だ ﹂ は 、 接 尾 辞 で あ る と し て 、 単 語 の 一 部 と す る 。 ︵ ﹁ よ う だ ﹂ ﹁ ら し い ﹂ ﹁ そ う だ ﹂ に 関 し て は 、 ﹁ む す び ﹂ ま た は ﹁ コ ピ ュ ラ ﹂ ﹁ 繋 辞 ﹂ で あ る と す る 。 ︶

名 詞 お よ び 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 は 、 そ れ が 文 中 で ど の よ う な 成 分 を 担 っ て い る か を 特 別 の 形 式 に よ っ て 表 示 す る 。

名 詞 の 場 合 、 ﹁ が ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ に ﹂ な ど の 格 助 詞 を 後 置 す る こ と で 動 詞 と の 関 係 ︵ 格 ︶ を 示 す 。 語 順 に よ っ て 格 を 示 す 言 語 で は な い た め 、 日 本 語 は 語 順 が 比 較 的 自 由 で あ る 。 す な わ ち 、

● 桃 太 郎 が 犬 に き び だ ん ご を や り ま し た 。 ● 犬 に 桃 太 郎 が き び だ ん ご を や り ま し た 。 ● き び だ ん ご を 桃 太 郎 が 犬 に や り ま し た 。 な ど は 、 強 調 さ れ る 語 は 異 な る が 、 い ず れ も 同 一 の 内 容 を 表 す 文 で 、 し か も 正 し い 文 で あ る 。

主 な 格 助 詞 と そ の 典 型 的 な 機 能 は 次 の 通 り で あ る 。

助詞

機能

使用例

が

動作・作用の主体を表す。

例:「空が青い」、「犬がいる」

の

連体修飾を表す。

「私の本」、「理想の家庭」

を

動作・作用の対象を表す。

「本を読む」、「人を教える」

に

動作・作用の到達点を表す。

「駅に着く」、「人に教える」

へ

動作・作用の及ぶ方向を表す。

「駅へ向かう」、「学校へ出かける」

と

動作・作用をともに行う相手を表す。

「友人と帰る」、「車とぶつかる」

から

動作・作用の起点を表す。

「旅先から戻る」、「6時から始める」

より

動作・作用の起点や、比較の対象を表す。

「旅先より戻る」、「花より美しい」

で

動作・作用の行われる場所を表す。

「川で洗濯する」、「風呂で寝る」

こ の よ う に 、 格 助 詞 は 、 述 語 を 連 用 修 飾 す る 名 詞 が 述 語 と ど の よ う な 関 係 に あ る か を 示 す ︵ た だ し 、 ﹁ の ﹂ だ け は 連 体 修 飾 に 使 わ れ 、 名 詞 同 士 の 関 係 を 示 す ︶ 。 な お 、 上 記 は あ く ま で も 典 型 的 な 機 能 で あ り 、 主 体 を 表 さ な い ﹁ が ﹂ ︵ 例 、 ﹁ 水 が 飲 み た い ﹂ ︶ 、 対 象 を 表 さ な い ﹁ を ﹂ ︵ 例 、 ﹁ 日 本 を 発 っ た ﹂ ︶ 、 到 達 点 を 表 さ な い ﹁ に ﹂ ︵ 例 、 受 動 動 作 の 主 体 ﹁ 先 生 に ほ め ら れ た ﹂ 、 地 位 の 所 在 ﹁ 今 上 天 皇 に あ ら せ ら れ る ﹂ ︶ 、 主 体 を 表 す ﹁ の ﹂ ︵ 例 、 ﹁ 私 は 彼 の 急 い で 走 っ て い る の を 見 た ﹂ ︶ な ど 、 上 記 に 収 ま ら な い 機 能 を 担 う 場 合 も 多 い 。

格 助 詞 の う ち 、 ﹁ が ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ に ﹂ は 、 話 し 言 葉 に お い て は 脱 落 す る こ と が 多 い 。 そ の 場 合 、 文 脈 の 助 け が な け れ ば 、 最 初 に 来 る 部 分 は ﹁ が ﹂ 格 に 相 当 す る と 見 な さ れ る 。 ﹁ く じ ら を お 父 さ ん が 食 べ て し ま っ た 。 ﹂ を ﹁ く じ ら 、 お 父 さ ん 食 べ ち ゃ っ た 。 ﹂ と 助 詞 を 抜 か し て 言 っ た 場 合 は 、 ﹁ く じ ら ﹂ が ﹁ が ﹂ 格 相 当 と と ら え ら れ る た め 、 誤 解 の 元 に な る 。 ﹁ チ ョ コ レ ー ト を 私 が 食 べ て し ま っ た 。 ﹂ を ﹁ チ ョ コ レ ー ト 、 私 食 べ ち ゃ っ た 。 ﹂ と 言 っ た 場 合 は 、 文 脈 の 助 け に よ っ て 誤 解 は 避 け ら れ る 。 な お 、 ﹁ へ ﹂ ﹁ と ﹂ ﹁ か ら ﹂ ﹁ よ り ﹂ ﹁ で ﹂ な ど の 格 助 詞 は 、 話 し 言 葉 に お い て も 脱 落 し な い 。

題 述 構 造 の 文 ︵ ﹁ 文 の 構 造 ﹂ の 節 参 照 ︶ で は 、 特 定 の 格 助 詞 が ﹁ は ﹂ に 置 き 換 わ る 。 た と え ば 、 ﹁ 空 が 青 い 。 ﹂ と い う 文 は 、 ﹁ 空 ﹂ を 題 目 化 す る と ﹁ 空 は 青 い 。 ﹂ と な る 。 題 目 化 の 際 の ﹁ は ﹂ の 付 き 方 は 、 以 下 の よ う に そ れ ぞ れ の 格 助 詞 に よ っ て 異 な る 。

無題の文

題述構造の文

空が 青い。

空は 青い。

本を 読む。

本は 読む。

学校に 行く。

学校は 行く。(学校には 行く。)

駅へ 向かう。

駅へは 向かう。

友人と 帰る。

友人とは 帰る。

旅先から 戻る。

旅先からは 戻る。

川で 洗濯する。

川では 洗濯する。

格 助 詞 は 、 下 に 来 る 動 詞 が 何 で あ る か に 応 じ て 、 必 要 と さ れ る 種 類 と 数 が 変 わ っ て く る 。 た と え ば 、 ﹁ 走 る ﹂ と い う 動 詞 で 終 わ る 文 に 必 要 な の は ﹁ が ﹂ 格 で あ り 、 ﹁ 馬 が 走 る 。 ﹂ と す れ ば 完 全 な 文 に な る 。 と こ ろ が 、 ﹁ 教 え る ﹂ の 場 合 は 、 ﹁ が ﹂ 格 を 加 え て ﹁ 兄 が 教 え て い ま す 。 ﹂ と し た だ け で は 不 完 全 な 文 で あ る 。 さ ら に ﹁ で ﹂ 格 を 加 え 、 ﹁ 兄 が 小 学 校 で 教 え て い ま す ︵ = 教 壇 に 立 っ て い ま す ︶ 。 ﹂ と す れ ば 完 全 に な る 。 つ ま り 、 ﹁ 教 え る ﹂ は 、 ﹁ が ・ で ﹂ 格 が 必 要 で あ る 。

と こ ろ が 、 ﹁ 兄 が 部 屋 で 教 え て い ま す 。 ﹂ と い う 文 の 場 合 、 ﹁ が ・ で ﹂ 格 が あ る に も か か わ ら ず 、 な お 完 全 な 文 と い う 感 じ が し な い 。 ﹁ 兄 が 部 屋 で 弟 に 算 数 を 教 え て い ま す 。 ﹂ の よ う に ﹁ が ・ に ・ を ﹂ 格 が 必 要 で あ る 。 む し ろ 、 ﹁ で ﹂ 格 は な く と も 文 は 不 完 全 な 印 象 は な い 。

す な わ ち 、 同 じ ﹁ 教 え る ﹂ で も 、 ﹁ 教 壇 に 立 つ ﹂ と い う 意 味 の ﹁ 教 え る ﹂ は ﹁ が ・ で ﹂ 格 が 必 要 で あ り 、 ﹁ 説 明 し て 分 か る よ う に さ せ る ﹂ と い う 意 味 の ﹁ 教 え る ﹂ で は ﹁ が ・ に ・ を ﹂ 格 が 必 要 で あ る 。 こ の よ う に 、 そ れ ぞ れ の 文 を 成 り 立 た せ る の に 必 要 な 格 を ﹁ 必 須 格 ﹂ と い う 。

名 詞 が 格 助 詞 を 伴 っ て さ ま ざ ま な 格 を 示 す の に 対 し 、 用 言 ︵ 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 ︶ お よ び 助 動 詞 は 、 語 尾 を 変 化 さ せ る こ と に よ っ て 、 文 中 の ど の 成 分 を 担 っ て い る か を 示 し た り 、 時 制 ・ 相 な ど の 情 報 や 文 の 切 れ 続 き の 別 な ど を 示 し た り す る 。 こ の 語 尾 変 化 を ﹁ 活 用 ﹂ と い い 、 活 用 す る 語 を 総 称 し て ﹁ 活 用 語 ﹂ と い う 。

学 校 文 法 で は 、 口 語 の 活 用 語 に つ い て 、 6 つ の 活 用 形 を 認 め て い る 。 以 下 、 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 の 活 用 形 を 例 に 挙 げ る ︵ 太 字 部 分 ︶ 。

活用形

動詞

形容詞

形容動詞

未然形

打た ない打と う強かろ う勇敢だろ う

連用形

打ち ます打っ た強かっ た強く なる強う ございます勇敢だっ た勇敢で ある勇敢に なる

終止形

打つ 。強い 。勇敢だ 。

連体形

打つ こと強い こと勇敢な こと

仮定形

打て ば強けれ ば勇敢なら ば

命令形

打て 。○

○

一 般 に 、 終 止 形 は 述 語 に 用 い ら れ る 。 ﹁ ︵ 選 手 が 球 を ︶ 打 つ 。 ﹂ ﹁ ︵ こ の 子 は ︶ 強 い 。 ﹂ ﹁ ︵ 消 防 士 は ︶ 勇 敢 だ 。 ﹂ な ど 。

連 用 形 は 、 文 字 通 り 連 用 修 飾 語 に も 用 い ら れ る 。 ﹁ 強 く ︵ 生 き る 。 ︶ ﹂ ﹁ 勇 敢 に ︵ 突 入 す る 。 ︶ ﹂ な ど 。 た だ し 、 ﹁ 選 手 が 球 を 打 ち ま し た 。 ﹂ の ﹁ 打 ち ﹂ は 連 用 形 で あ る が 、 連 用 修 飾 語 で は な く 、 こ の 場 合 は 述 語 の 一 部 で あ る 。 こ の よ う に 、 活 用 形 と 文 中 で の 役 割 は 、 1 対 1 で 対 応 し て い る わ け で は な い 。

仮 定 形 は 、 文 語 で は 已 然 形 と 称 す る 。 口 語 の ﹁ 打 て ば ﹂ は 仮 定 を 表 す が 、 文 語 の ﹁ 打 て ば ﹂ は ﹁ 已 ︵ す で ︶ に 打 っ た の で ﹂ の 意 味 を 表 す か ら で あ る 。 ま た 、 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 は 、 口 語 で は 命 令 形 が な い が 、 文 語 で は ﹁ 稽 古 は 強 か れ 。 ﹂ ︵ 風 姿 花 伝 ︶ の ご と く 命 令 形 が 存 在 す る 。

動 詞 の 活 用 は 種 類 が 分 か れ て い る 。 口 語 の 場 合 は 、 五 段 活 用 ・ 上 一 段 活 用 ・ 下 一 段 活 用 ・ カ 行 変 格 活 用 ︵ カ 変 ︶ ・ サ 行 変 格 活 用 ︵ サ 変 ︶ の 5 種 類 で あ る 。

動詞の種類

特徴

例

五段動詞

未然形活用語尾が「あ段 音」で終わるもの

「買う」「畳む」

上一段動詞

未然形活用語尾が「い段 音」で終わるもの

「見る」「借りる」

下一段動詞

未然形活用語尾が「え段 音」で終わるもの

「出る」「受ける」

カ変動詞

「来る」および「来る」を語末要素とするもの

「来る」

サ変動詞

「する」および「する」を語末要素とするもの

「する」

あ る 言 語 の 語 彙 体 系 を 見 渡 し て 、 特 定 の 分 野 の 語 彙 が 豊 富 で あ る と か 、 別 の 分 野 の 語 彙 が 貧 弱 で あ る と か を 決 め つ け る こ と は 、 一 概 に は で き な い 。 日 本 語 で も 、 た と え ば ﹁ 自 然 を 表 す 語 彙 が 多 い と い う の が 定 評 ﹂ と い わ れ る が 、 こ れ は 人 々 の 直 感 か ら 来 る 評 判 と い う 意 味 以 上 の も の で は な い 。

実 際 に 、 旧 版 ﹃ 分 類 語 彙 表 ﹄ に よ っ て 分 野 ご と の 語 彙 量 の 多 寡 を 比 べ た 結 果 に よ れ ば 、 名 詞 ︵ 体 の 類 ︶ の う ち ﹁ 人 間 活 動 ― 精 神 お よ び 行 為 ﹂ に 属 す る も の が 2 7 . 0 % 、 ﹁ 抽 象 的 関 係 ﹂ が 1 8 . 3 % 、 ﹁ 自 然 物 お よ び 自 然 現 象 ﹂ が 1 0 . 0 % な ど と な っ て い て 、 こ の 限 り で は ﹁ 自 然 ﹂ よ り も ﹁ 精 神 ﹂ や ﹁ 行 為 ﹂ な ど を 表 す 語 彙 の ほ う が 多 い こ と に な る 。 た だ し 、 こ れ も 、 他 の 言 語 と 比 較 し て 多 い と い う こ と で は な く 、 こ の 結 果 が た だ ち に 日 本 語 の 語 彙 の 特 徴 を 示 す こ と に は な ら な い 。

日 本 語 の 人 称 は あ ま り 固 定 化 し て い な い 。 現 代 語 ・ 標 準 語 の 範 疇 と し て は 、 一 人 称 は ﹁ わ た く し ・ わ た し ・ あ た し ・ ぼ く ・ お れ ・ う ち ・ 自 分 ・ 我 々 ﹂ な ど 、 二 人 称 は ﹁ あ な た ・ あ ん た ・ お ま え ・ お め え ・ て め え ・ き み ﹂ な ど が 用 い ら れ る 。 方 言 ・ 近 代 語 ・ 古 語 ま で 含 め る と こ の 限 り で は な く 、 文 献 上 で は 他 に も ﹁ あ た く し ・ あ た い ・ わ し ・ わ い ・ わ て ・ 我 が 輩 ・ お れ 様 ・ お い ら ・ わ れ ・ わ ー ・ わ ん ・ 朕 ・ わ っ し ・ こ ち と ら ・ て ま え ・ 小 生 ・ そ れ が し ・ 拙 者 ・ お ら ﹂ な ど の 一 人 称 、 ﹁ お ま え さ ん ・ て め え ・ 貴 様 ・ お の れ ・ わ れ ・ お 宅 ・ な ん じ ・ お ぬ し ・ そ の 方 ・ 貴 君 ・ 貴 兄 ・ 貴 下 ・ 足 下 ・ 貴 公 ・ 貴 女 ・ 貴 殿 ・ 貴 方 ︵ き ほ う ︶ ﹂ な ど の 二 人 称 が 見 つ か る 。

上 の 事 実 は 、 現 代 英 語 の 一 人 称 ・ 二 人 称 代 名 詞 が ほ ぼ " I " と " y o u " の み で あ り 、 フ ラ ン ス 語 の 一 人 称 代 名 詞 が " j e " 、 二 人 称 代 名 詞 が " t u " " v o u s " の み 、 ま た ド イ ツ 語 の 一 人 称 代 名 詞 が " i c h " 、 二 人 称 代 名 詞 が " d u " " S i e " " i h r " の み で あ る こ と と 比 較 す れ ば 、 特 徴 的 と い う こ と が で き る 。 も っ と も 、 日 本 語 に お い て も 、 本 来 の 人 称 代 名 詞 は 、 一 人 称 に ﹁ ワ ︵ レ ︶ ﹂ ﹁ ア ︵ レ ︶ ﹂ 、 二 人 称 に ﹁ ナ ︵ レ ︶ ﹂ が あ る の み で あ る ︵ 但 し ﹃ ナ ﹄ は も と 一 人 称 と も 見 ら れ 、 後 述 の こ と と も 関 係 が あ る が ︶ 。 今 日 、 一 ・ 二 人 称 同 様 に 用 い ら れ る 語 は 、 そ の 大 部 分 が 一 般 名 詞 か ら の 転 用 で あ る [ 76 ] 。 一 人 称 を 示 す ﹁ ぼ く ﹂ や 三 人 称 を 示 す ﹁ 彼 女 ﹂ な ど を 、 ﹁ ぼ く 、 何 歳 ? ﹂ ﹁ 彼 女 、 ど こ 行 く の ? ﹂ の よ う に 二 人 称 に 転 用 す る こ と が 可 能 で あ る の も 、 日 本 語 の 人 称 語 彙 が 一 般 名 詞 的 で あ る こ と の 現 れ で あ る 。

な お 、 敬 意 表 現 の 観 点 か ら 、 目 上 に 対 し て は 二 人 称 代 名 詞 の 使 用 が 避 け ら れ る 傾 向 が あ る 。 た と え ば 、 ﹁ あ な た は 何 時 に 出 か け ま す か ﹂ と は 言 わ ず 、 ﹁ 何 時 に い ら っ し ゃ い ま す か ﹂ の よ う に 言 う こ と が 普 通 で あ る 。

﹁ 親 族 語 彙 の 体 系 ﹂ の 節 も 参 照 。

ま た 、 音 象 徴 語 、 い わ ゆ る オ ノ マ ト ペ の 語 彙 量 も 日 本 語 に は 豊 富 で あ る ︵ オ ノ マ ト ペ の 定 義 は 一 定 し な い が 、 こ こ で は 、 擬 声 語 ・ 擬 音 語 の よ う に 耳 に 聞 こ え る も の を 写 し た 語 と 、 擬 態 語 の よ う に 耳 に 聞 こ え な い 状 態 ・ 様 子 な ど を 写 し た 語 の 総 称 と し て 用 い る ︶ 。

擬 声 語 は 、 人 や 動 物 が 立 て る 声 を 写 し た も の で あ る ︵ 例 、 お ぎ ゃ あ ・ が お う ・ げ ら げ ら ・ に ゃ あ に ゃ あ ︶ 。 擬 音 語 は 、 物 音 を 写 し た も の で あ る ︵ 例 、 が た が た ・ が ん が ん ・ ば ん ば ん ・ ど ん ど ん ︶ 。 擬 態 語 は 、 も の ご と の 様 子 や 心 理 の 動 き な ど を 表 し た も の で あ る ︵ 例 、 き ょ ろ き ょ ろ ・ す い す い ・ い ら い ら ・ わ く わ く ︶ 。 擬 態 語 の 中 で 、 心 理 を 表 す 語 を 特 に 擬 情 語 と 称 す る こ と も あ る 。

オ ノ マ ト ペ 自 体 は 多 く の 言 語 に 存 在 す る 。 た と え ば 猫 の 鳴 き 声 は 、 英 語 で ﹁ m e w ﹂ 、 ド イ ツ 語 で ﹁ m i a u ﹂ 、 フ ラ ン ス 語 で ﹁ m i a o u ﹂ 、 ロ シ ア 語 で ﹁ м я у ﹂ [ 注 釈 25 ] 、 中 国 語 で ﹁ 喵 喵 ﹂ [ 注 釈 26 ] 、 朝 鮮 語 で ﹁ 야 옹 야 옹 ﹂ [ 注 釈 27 ] な ど で あ る [ 77 ] 。 し か し な が ら 、 そ の 語 彙 量 は 言 語 に よ っ て 異 な る 。 日 本 語 の オ ノ マ ト ペ は 欧 米 語 や 中 国 語 の 3 倍 か ら 5 倍 存 在 す る と い わ れ る 。 英 語 な ど と 比 べ る と 、 と り わ け 擬 態 語 が 多 く 使 わ れ る と さ れ る 。

新 た な オ ノ マ ト ペ が 作 ら れ る こ と も あ る 。 ﹁ ︵ 心 臓 が ︶ ば く ば く ﹂ ﹁ が っ つ り ︵ 食 べ る ︶ ﹂ な ど は 、 近 年 に 作 ら れ た ︵ 広 ま っ た ︶ オ ノ マ ト ペ の 例 で あ る 。

漫 画 な ど の 媒 体 で は 、 と り わ け 自 由 に オ ノ マ ト ペ が 作 ら れ る 。 漫 画 家 の 手 塚 治 虫 は 、 漫 画 を 英 訳 し て も ら っ た と こ ろ 、 ﹁ ド ギ ュ ー ン ﹂ ﹁ シ ー ン ﹂ な ど の 語 に 翻 訳 者 が ﹁ お 手 あ げ に な っ て し ま っ た ﹂ と 記 し て い る 。 ま た 、 漫 画 出 版 社 社 長 の 堀 淵 清 治 も 、 ア メ リ カ で 日 本 漫 画 を 売 る に 当 た り 、 独 特 の 擬 音 を 訳 す の に ス タ ッ フ が 悩 ん だ こ と を 述 べ て い る 。

日 本 語 の 語 彙 を 品 詞 ご と に み る と 、 圧 倒 的 に 多 い も の は 名 詞 で あ る 。 そ の 残 り の う ち で 比 較 的 多 い も の は 動 詞 で あ る 。 ﹃ 新 選 国 語 辞 典 ﹄ の 収 録 語 の 場 合 、 名 詞 が 8 2 . 3 7 % 、 動 詞 が 9 . 0 9 % 、 副 詞 が 2 . 4 6 % 、 形 容 動 詞 が 2 . 0 2 % 、 形 容 詞 が 1 . 2 4 % と な っ て い る [ 82 ] 。

こ の う ち 、 と り わ け 目 を 引 く の は 形 容 詞 ・ 形 容 動 詞 の 少 な さ で あ る 。 か つ て 柳 田 國 男 は こ の 点 を 指 摘 し て ﹁ 形 容 詞 饑 饉 ﹂ と 称 し た [ 83 ] 。 英 語 の 場 合 、 ﹃ オ ッ ク ス フ ォ ー ド 英 語 辞 典 ﹄ 第 2 版 で は 、 半 分 以 上 が 名 詞 、 約 4 分 の 1 が 形 容 詞 、 約 7 分 の 1 が 動 詞 と い う こ と で あ り [ 84 ] 、 英 語 と の 比 較 の 上 か ら は 、 日 本 語 の 形 容 詞 が 僅 少 で あ る こ と は 特 徴 的 と い え る 。

た だ し 、 こ れ は 日 本 語 で 物 事 を 形 容 す る こ と が 難 し い こ と を 意 味 す る も の で は な く 、 他 の 形 式 に よ る 形 容 表 現 が 多 く 存 在 す る 。 例 え ば ﹁ 初 歩 ︵ の ︶ ﹂ ﹁ 酸 性 ︵ の ︶ ﹂ な ど ﹁ 名 詞 ︵ + の ︶ ﹂ の 形 式 、 ﹁ 目 立 つ ︵ 色 ︶ ﹂ ﹁ と が っ た ︵ 針 ︶ ﹂ ﹁ は や っ て い る ︵ 店 ︶ ﹂ な ど 動 詞 を 基 に し た 形 式 、 ﹁ つ ま ら な い ﹂ ﹁ に え き ら な い ﹂ な ど 否 定 助 動 詞 ﹁ な い ﹂ を 伴 う 形 式 な ど が 形 容 表 現 に 用 い ら れ る 。

も と も と 少 な い 形 容 詞 を 補 う 主 要 な 形 式 は 形 容 動 詞 で あ る 。 漢 語 ・ 外 来 語 の 輸 入 に よ っ て 、 ﹁ 正 確 だ ﹂ ﹁ ス マ ー ト だ ﹂ の よ う な 、 漢 語 ・ 外 来 語 + ﹁ だ ﹂ の 形 式 の 形 容 動 詞 が 増 大 し た 。 上 掲 の ﹃ 新 選 国 語 辞 典 ﹄ で 名 詞 扱 い に な っ て い る 漢 語 ・ 外 来 語 の う ち に も 、 形 容 動 詞 の 用 法 を 含 む も の が 多 数 存 在 す る 。 現 代 の 二 字 漢 語 ︵ ﹁ 世 界 ﹂ ﹁ 研 究 ﹂ ﹁ 豊 富 ﹂ な ど ︶ 約 2 万 1 千 語 を 調 査 し た 結 果 に よ れ ば 、 全 体 の 6 3 . 7 % が 事 物 類 ︵ 名 詞 に 相 当 ︶ 、 2 9 . 9 % が 動 態 類 ︵ 動 詞 に 相 当 ︶ 、 7 . 3 % が 様 態 類 ︵ 形 容 動 詞 に 相 当 ︶ 、 1 . 1 % が 副 用 類 ︵ 副 詞 に 相 当 ︶ で あ り 、 二 字 漢 語 の 7 % 程 度 が 形 容 動 詞 と し て 用 い ら れ て い る こ と が 分 か る 。

﹁ 語 彙 の 増 加 と 品 詞 ﹂ の 節 も 参 照 。

そ れ ぞ れ の 語 は 、 ば ら ば ら に 存 在 し て い る の で は な く 、 意 味 ・ 用 法 な ど の 点 で 互 い に 関 連 を も っ た グ ル ー プ を 形 成 し て い る 。 こ れ を 語 彙 体 系 と 称 す る [ 86 ] 。 日 本 語 の 語 彙 自 体 、 一 つ の 大 き な 語 彙 体 系 と い え る が 、 そ の 中 に は さ ら に 無 数 の 語 彙 体 系 が 含 ま れ て い る 。

以 下 、 体 系 を な す 語 彙 の 典 型 的 な 例 と し て 、 指 示 語 ・ 色 彩 語 彙 ・ 親 族 語 彙 を 取 り 上 げ て 論 じ る 。

日 本 語 で は 、 も の を 指 示 す る た め に 用 い る 語 彙 は 、 一 般 に ﹁ こ そ あ ど ﹂ と 呼 ば れ る 4 系 列 を な し て い る 。 こ れ ら の 指 示 語 ︵ 指 示 詞 ︶ は 、 主 と し て 名 詞 ︵ ﹁ こ れ ・ こ こ ・ こ な た ・ こ っ ち ﹂ な ど ︶ で あ る た め 、 概 説 書 の 類 で は 名 詞 ︵ 代 名 詞 ︶ の 説 明 の な か で 扱 わ れ て い る 場 合 も 多 い 。 し か し 、 実 際 に は 副 詞 ︵ ﹁ こ う ﹂ な ど ︶ ・ 連 体 詞 ︵ ﹁ こ の ﹂ な ど ︶ ・ 形 容 動 詞 ︵ ﹁ こ ん な だ ﹂ な ど ︶ に ま た が る た め 、 こ こ で は 語 彙 体 系 の 問 題 と し て 論 じ る 。

﹁ こ そ あ ど ﹂ の 体 系 は 、 伝 統 的 に は ﹁ 近 称 ・ 中 称 ・ 遠 称 ・ 不 定 ︵ ふ じ ょ う 、 ふ て い ︶ 称 ﹂ の 名 で 呼 ば れ た 。 明 治 時 代 に 、 大 槻 文 彦 は 以 下 の よ う な 表 を 示 し て い る [ 87 ] 。

\

近称

中称

遠称

不定称

事物

これ こ

それ そ

あれ あ

いづれ(どれ) なに

地位

ここ

そこ

あしこ あそこ

いづこ(どこ) いづく

方向

こなた

そなた

あなた

いづかた(どなた)

こち

そち

あち

いづち(どち)

こ こ で 、 ﹁ 近 称 ﹂ は 最 も 近 い も の 、 ﹁ 中 称 ﹂ は や や 離 れ た も の 、 ﹁ 遠 称 ﹂ は 遠 い も の を 指 す と さ れ た 。 と こ ろ が 、 ﹁ そ こ ﹂ な ど を ﹁ や や 離 れ た も の ﹂ を 指 す と 考 え る と 、 遠 く に い る 人 に 向 か っ て ﹁ そ こ で 待 っ て い て く れ ﹂ と 言 う よ う な 場 合 を 説 明 し が た い 。 ま た 、 自 分 の 腕 の よ う に 近 く に あ る も の を 指 し て 、 人 に ﹁ そ こ を さ す っ て く だ さ い ﹂ と 言 う こ と も 説 明 し が た い な ど の 欠 点 が あ る 。 佐 久 間 鼎 は 、 こ の 点 を 改 め 、 ﹁ こ ﹂ は ﹁ わ ︵ = 自 分 ︶ の な わ ば り ﹂ に 属 す る も の 、 ﹁ そ ﹂ は ﹁ な ︵ = あ な た ︶ の な わ ば り ﹂ に 属 す る も の 、 ﹁ あ ﹂ は そ れ 以 外 の 範 囲 に 属 す る も の を 指 す と し た [ 88 ] 。 す な わ ち 、 体 系 は 下 記 の よ う に ま と め ら れ た 。

\

指示されるもの

対話者の層

所属事物の層

話し手

(話し手自身)

(話し手所属のもの)

相手

(話しかけの目標)

(相手所属のもの)

はたの

(第三者)(アノヒト)

(はたのもの)

不定

ドナタ ダレ

ド系

こ の よ う に 整 理 す れ ば 、 上 述 の ﹁ そ こ で 待 っ て い て く れ ﹂ ﹁ そ こ を さ す っ て く だ さ い ﹂ の よ う な 言 い 方 は う ま く 説 明 さ れ る 。 相 手 側 に 属 す る も の は 、 遠 近 を 問 わ ず ﹁ そ ﹂ で 表 さ れ る こ と に な る 。 こ の 説 明 方 法 は 、 現 在 の 学 校 教 育 の 国 語 で も 取 り 入 れ ら れ て い る 。

と は い え 、 す べ て の 場 合 を 佐 久 間 説 で 割 り 切 れ る わ け で も な い 。 た と え ば 、 道 で ﹁ ど ち ら に 行 か れ ま す か ﹂ と 問 わ れ て 、 ﹁ ち ょ っ と そ こ ま で ﹂ と 答 え た と き 、 こ れ は ﹁ そ れ ほ ど 遠 く な い と こ ろ ま で 行 く ﹂ と い う 意 味 で あ る か ら 、 大 槻 文 彦 の い う ﹁ 中 称 ﹂ の 説 明 の ほ う が ふ さ わ し い 。 も の を 無 く し た と き 、 ﹁ ち ょ っ と そ の へ ん を 探 し て み る よ ﹂ と 言 う と き も 同 様 で あ る 。

ま た 、 目 の 前 に あ る も の を 直 接 指 示 す る 場 合 ︵ 現 場 指 示 ︶ と 、 文 章 の 中 で 前 に 出 た 語 句 を 指 示 す る 場 合 ︵ 文 脈 指 示 ︶ と で も 、 事 情 が 変 わ っ て く る 。 ﹁ 生 か 死 か 、 そ れ が 問 題 だ ﹂ の ﹁ そ れ ﹂ は 、 ﹁ 中 称 ﹂ ︵ や や 離 れ た も の ︶ と も 、 ﹁ 相 手 所 属 の も の ﹂ と も 解 釈 し が た い 。 直 前 の 内 容 を ﹁ そ れ ﹂ で 示 す も の で あ る 。 こ の よ う に 、 指 示 語 の 意 味 体 系 は 、 詳 細 に 見 れ ば 、 な お 研 究 の 余 地 が 多 く 残 さ れ て い る 。

な お 、 指 示 の 体 系 は 言 語 に よ っ て 異 な る 。 不 定 称 を 除 い た 場 合 、 3 系 列 を な す 言 語 は 日 本 語 ︵ こ 、 そ 、 あ ︶ や 朝 鮮 語 ︵ 이 、 그 、 저 ︶ な ど が あ る 。 一 方 、 英 語 ︵ t h i s 、 t h a t ︶ や 中 国 語 ︵ 这 、 那 ︶ な ど は 2 系 列 を な す 。 日 本 人 の 英 語 学 習 者 が ﹁ こ れ 、 そ れ 、 あ れ ﹂ に ﹁ t h i s 、 it 、 t h a t ﹂ を 当 て は め て 考 え る こ と が あ る が 、 ﹁ it ﹂ は 文 脈 指 示 の 代 名 詞 で 系 列 が 異 な る た め 、 混 用 す る こ と は で き な い 。

日 本 語 で 色 彩 を 表 す 語 彙 ︵ 色 彩 語 彙 ︶ は 、 古 来 、 ﹁ ア カ ﹂ ﹁ シ ロ ﹂ ﹁ ア ヲ ﹂ ﹁ ク ロ ﹂ の 4 語 が 基 礎 と な っ て い る 。 ﹁ ア カ ﹂ は 明 る い 色 ︵ 明 し の 語 源 か ︶ 、 ﹁ シ ロ ﹂ は 顕 ︵ あ き ︶ ら か な 色 ︵ 白 し の 語 源 か ︶ 、 ﹁ ア ヲ ﹂ は 漠 然 と し た 色 ︵ 淡 し の 語 源 か ︶ 、 ﹁ ク ロ ﹂ は 暗 い 色 ︵ 暗 し の 語 源 か ︶ を 総 称 し た 。 今 日 で も こ の 体 系 は 基 本 的 に 変 わ っ て い な い 。 葉 の 色 ・ 空 の 色 ・ 顔 色 な ど を い ず れ も ﹁ ア オ ﹂ と 表 現 す る の は こ こ に 理 由 が あ る 。

文 化 人 類 学 者 の バ ー リ ン と ケ イ の 研 究 に よ れ ば 、 種 々 の 言 語 で 最 も 広 範 に 用 い ら れ て い る 基 礎 的 な 色 彩 語 彙 は ﹁ 白 ﹂ と ﹁ 黒 ﹂ で あ り 、 以 下 、 ﹁ 赤 ﹂ ﹁ 緑 ﹂ が 順 次 加 わ る と い う [ 91 ] 。 日 本 語 の 色 彩 語 彙 も ほ ぼ こ の 法 則 に 合 っ て い る と い っ て よ い 。

こ の こ と は 、 日 本 語 を 話 す 人 々 が 4 色 し か 識 別 し な い と い う こ と で は な い 。 特 別 の 色 を 表 す 場 合 に は 、 ﹁ 黄 色 ︵ 語 源 は ﹁ 木 ﹂ か と い う [ 92 ] ︶ ﹂ ﹁ 紫 色 ﹂ ﹁ 茶 色 ﹂ ﹁ 蘇 芳 色 ﹂ ﹁ 浅 葱 色 ﹂ な ど 、 植 物 そ の 他 の 一 般 名 称 を 必 要 に 応 じ て 転 用 す る 。 た だ し 、 こ れ ら は 基 礎 的 な 色 彩 語 彙 で は な い 。

日 本 語 の 親 族 語 彙 [ 94 ] は 、 比 較 的 単 純 な 体 系 を な し て い る 。 英 語 の 基 礎 語 彙 で 、 同 じ 親 か ら 生 ま れ た 者 を ﹁ b r o t h e r ﹂ ﹁ s i s t e r ﹂ の 2 語 の み で 区 別 す る の に 比 べ れ ば 、 日 本 語 で は 、 男 女 ・ 長 幼 に よ っ て ﹁ ア ニ ﹂ ﹁ ア ネ ﹂ ﹁ オ ト ウ ト ﹂ ﹁ イ モ ウ ト ﹂ の 4 語 を 区 別 し 、 よ り 詳 し い 体 系 で あ る と い え る ︵ 古 代 に は 、 年 上 の み ﹁ ア ニ ﹂ ﹁ ア ネ ﹂ と 区 別 し 、 年 下 は ﹁ オ ト ﹂ と 一 括 し た ︶ 。 し か し な が ら 、 た と え ば 中 国 語 の 親 族 語 彙 と 比 較 す れ ば 、 は る か に 単 純 で あ る 。 中 国 語 で は 、 父 親 の 父 母 を ﹁ 祖 父 ﹂ ﹁ 祖 母 ﹂ 、 母 親 の 父 母 を ﹁ 外 祖 父 ﹂ ﹁ 外 祖 母 ﹂ と 呼 び 分 け る が 、 日 本 語 で は ﹁ ジ ジ ﹂ ﹁ バ バ ﹂ の 区 別 し か な い 。 中 国 語 で は 父 の 兄 弟 を ﹁ 伯 ﹂ ﹁ 叔 ﹂ 、 父 の 姉 妹 を ﹁ 姑 ﹂ 、 母 の 兄 弟 を ﹁ 舅 ﹂ 、 母 の 姉 妹 を ﹁ 姨 ﹂ な ど と い う が 、 日 本 語 で は ﹁ オ ジ ﹂ ﹁ オ バ ﹂ の み で あ る 。 ﹁ オ ジ ﹂ ﹁ オ バ ﹂ の 子 は い ず れ も ﹁ イ ト コ ﹂ の 名 で 呼 ば れ る 。 日 本 語 で も 、 ﹁ 伯 父 ︵ は く ふ ︶ ﹂ ﹁ 叔 父 ︵ し ゅ く ふ ︶ ﹂ ﹁ 従 兄 ︵ じ ゅ う け い ︶ ﹂ ﹁ 従 姉 ︵ じ ゅ う し ︶ ﹂ な ど の 語 を 文 章 語 と し て 用 い る こ と も あ る が 、 こ れ ら は 中 国 語 か ら の 借 用 語 で あ る 。

親 族 語 彙 を 他 人 に 転 用 す る 虚 構 的 用 法 [ 注 釈 28 ] が 多 く の 言 語 に 存 在 す る 。 例 え ば 、 朝 鮮 語 ︵ ﹁ 아 버 님 ﹂ お 父 様 ︶ ・ モ ン ゴ ル 語 ︵ ﹁ a a b ﹂ 父 ︶ で は 尊 敬 す る 年 配 男 性 に 用 い る 。 英 語 で も 議 会 な ど の 長 老 や カ ト リ ッ ク 教 会 の 神 父 を ﹁ f a t h e r ︵ 父 ︶ ﹂ 、 寮 母 を ﹁ m o t h e r ︵ 母 ︶ ﹂ 、 男 の 親 友 や 同 一 宗 派 の 男 性 を ﹁ b r o t h e r ︵ 兄 弟 ︶ ﹂ 、 女 の 親 友 や 修 道 女 や 見 知 ら ぬ 女 性 を ﹁ s i s t e r ﹂ ︵ 姉 妹 ︶ と 呼 ぶ 。 中 国 語 で は 見 知 ら ぬ 若 い 男 性 ・ 女 性 に ﹁ 老 兄 ﹂ ︵ お 兄 さ ん ︶ ﹁ 大 姐 ﹂ ︵ お 姉 さ ん ︶ と 呼 び か け る 、 そ し て 年 長 者 で は 男 性 ・ 女 性 に ﹁ 大 爺 ﹂ ︵ 旦 那 さ ん ︶ ﹁ 大 媽 ﹂ ︵ 伯 母 さ ん ︶ と 呼 び か け る 。 日 本 語 に も こ の 用 法 が あ り 、 赤 の 他 人 を ﹁ お 父 さ ん ﹂ ﹁ お 母 さ ん ﹂ と 呼 ぶ こ と が あ る 。 た と え ば 、 店 員 が 中 年 の 男 性 客 に ﹁ お 父 さ ん 、 さ あ 買 っ て く だ さ い ﹂ の よ う に 言 う 。 フ ラ ン ス 語 ・ イ タ リ ア 語 ・ デ ン マ ー ク 語 ・ チ ェ コ 語 な ど の ヨ ー ロ ッ パ の 言 語 で 他 人 で あ る 男 性 を こ の よ う に 呼 ぶ こ と は 、 日 本 語 で 赤 の 他 人 を ﹁ お 父 さ ん ﹂ と 呼 ぶ の が 失 礼 に な り う る の と 同 じ く 、 失 礼 に さ え な る と い う 。

一 族 内 で 一 番 若 い 世 代 か ら 見 た 名 称 で 自 分 や 他 者 を 呼 ぶ こ と が あ る の も 各 国 語 に 見 ら れ る 用 法 で あ る 。 例 え ば 、 父 親 が 自 分 自 身 を 指 し て ﹁ お 父 さ ん ﹂ と 言 っ た り ︵ ﹁ お 父 さ ん が や っ て あ げ よ う ﹂ ︶ 、 自 分 の 母 を 子 か ら 見 た 名 称 で ﹁ お ば あ ち ゃ ん ﹂ と 呼 ん だ り す る 用 法 で あ る 。 こ の 用 法 は 、 中 国 語 ・ 朝 鮮 語 ・ モ ン ゴ ル 語 ・ 英 語 ・ フ ラ ン ス 語 ・ イ タ リ ア 語 ・ デ ン マ ー ク 語 ・ チ ェ コ 語 な ど を 含 め 諸 言 語 に あ る 。

日 本 語 の 語 彙 を 出 自 か ら 分 類 す れ ば 、 大 き く 、 和 語 ・ 漢 語 ・ 外 来 語 、 お よ び そ れ ら が 混 ざ っ た 混 種 語 に 分 け ら れ る 。 こ の よ う に 、 出 自 に よ っ て 分 け た 言 葉 の 種 類 を ﹁ 語 種 ﹂ と い う 。 和 語 は 日 本 古 来 の 大 和 言 葉 、 漢 語 は 中 国 渡 来 の 漢 字 の 音 を 用 い た 言 葉 、 外 来 語 は 中 国 以 外 の 他 言 語 か ら 取 り 入 れ た 言 葉 で あ る 。 ︵ ﹁ 語 彙 史 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。

和 語 は 日 本 語 の 語 彙 の 中 核 部 分 を 占 め る 。 ﹁ こ れ ﹂ ﹁ そ れ ﹂ ﹁ き ょ う ﹂ ﹁ あ す ﹂ ﹁ わ た し ﹂ ﹁ あ な た ﹂ ﹁ 行 く ﹂ ﹁ 来 る ﹂ ﹁ 良 い ﹂ ﹁ 悪 い ﹂ な ど の い わ ゆ る 基 礎 語 彙 は ほ と ん ど 和 語 で あ る 。 ま た 、 ﹁ て ﹂ ﹁ に ﹂ ﹁ を ﹂ ﹁ は ﹂ な ど の 助 詞 や 、 助 動 詞 の 大 部 分 な ど 、 文 を 組 み 立 て る た め に 必 要 な 付 属 語 も 和 語 で あ る 。

一 方 、 抽 象 的 な 概 念 や 、 社 会 の 発 展 に 伴 っ て 新 た に 発 生 し た 概 念 を 表 す た め に は 、 漢 語 や 外 来 語 が 多 く 用 い ら れ る 。 和 語 の 名 称 が す で に あ る 事 物 を 漢 語 や 外 来 語 で 言 い 換 え る こ と も あ る 。 ﹁ め し ﹂ を ﹁ 御 飯 ﹂ ﹁ ラ イ ス ﹂ 、 ﹁ や ど や ﹂ を ﹁ 旅 館 ﹂ ﹁ ホ テ ル ﹂ な ど と 称 す る の は そ の 例 で あ る [ 95 ] 。 こ の よ う な 語 種 の 異 な る 同 義 語 に は 、 微 妙 な 意 味 ・ ニ ュ ア ン ス の 差 異 が 生 ま れ 、 と り わ け 和 語 に は 易 し い 、 ま た は 卑 俗 な 印 象 、 漢 語 に は 公 的 で 重 々 し い 印 象 、 外 来 語 に は 新 し い 印 象 が 含 ま れ る こ と が 多 い 。

一 般 に 、 和 語 の 意 味 は 広 く 、 漢 語 の 意 味 は 狭 い と い わ れ る 。 た と え ば 、 ﹁ し づ む ︵ し ず め る ︶ ﹂ と い う 1 語 の 和 語 に 、 ﹁ 沈 ﹂ ﹁ 鎮 ﹂ ﹁ 静 ﹂ な ど 複 数 の 漢 語 の 造 語 成 分 が 相 当 す る 。 ﹁ し づ む ﹂ の 含 む 多 様 な 意 味 は 、 ﹁ 沈 む ﹂ ﹁ 鎮 む ﹂ ﹁ 静 む ﹂ な ど と 漢 字 を 用 い て 書 き 分 け る よ う に な り 、 そ の 結 果 、 こ れ ら の ﹁ し づ む ﹂ が 別 々 の 語 と 意 識 さ れ る ま で に な っ た 。 2 字 以 上 の 漢 字 が 組 み 合 わ さ っ た 漢 語 の 表 す 意 味 は と り わ け 分 析 的 で あ る 。 た と え ば 、 ﹁ 弱 ﹂ と い う 造 語 成 分 は 、 ﹁ 脆 ﹂ ﹁ 貧 ﹂ ﹁ 軟 ﹂ ﹁ 薄 ﹂ な ど の 成 分 と 結 合 す る こ と に よ り 、 ﹁ 脆 弱 ﹂ ﹁ 貧 弱 ﹂ ﹁ 軟 弱 ﹂ ﹁ 薄 弱 ﹂ の よ う に 分 析 的 ・ 説 明 的 な 単 語 を 作 る ︵ ﹁ 語 彙 史 ﹂ の 節 の ﹁ 漢 語 の 勢 力 拡 大 ﹂ お よ び ﹁ 語 彙 の 増 加 と 品 詞 ﹂ を 参 照 ︶ 。

漢 語 は 、 ﹁ 学 問 ﹂ ﹁ 世 界 ﹂ ﹁ 博 士 ﹂ な ど の よ う に 、 古 く 中 国 か ら 入 っ て き た 語 彙 が 大 部 分 を 占 め る の は 無 論 で あ る が 、 日 本 人 が 作 っ た 漢 語 ︵ 和 製 漢 語 ︶ も 古 来 多 い 。 現 代 語 と し て も 、 ﹁ 国 立 ﹂ ﹁ 改 札 ﹂ ﹁ 着 席 ﹂ ﹁ 挙 式 ﹂ ﹁ 即 答 ﹂ ﹁ 熱 演 ﹂ な ど 多 く の 和 製 漢 語 が 用 い ら れ て い る [ 注 釈 29 ] 。 漢 語 は 音 読 み で 読 ま れ る こ と か ら 、 字 音 語 と 呼 ば れ る 場 合 も あ る 。

外 来 語 は 、 も と の 言 語 の 意 味 の ま ま で 用 い ら れ る も の 以 外 に 、 日 本 語 に 入 っ て か ら 独 自 の 意 味 変 化 を 遂 げ る も の が 少 な く な い 。 英 語 の " c l a i m " は ﹁ 当 然 の 権 利 と し て 要 求 す る ﹂ の 意 で あ る が 、 日 本 語 の ﹁ ク レ ー ム ﹂ は ﹁ 文 句 ﹂ の 意 で あ る 。 英 語 の " l u n c h " は 昼 食 の 意 で あ る が 、 日 本 の 食 堂 で ﹁ ラ ン チ ﹂ と い え ば 料 理 の 種 類 を 指 す [ 97 ] 。

外 来 語 を 組 み 合 わ せ て 、 ﹁ ア イ ス キ ャ ン デ ー ﹂ ﹁ サ イ ド ミ ラ ー ﹂ ﹁ テ ー ブ ル ス ピ ー チ ﹂ の よ う に 日 本 語 独 自 の 語 が 作 ら れ る こ と が あ る 。 ま た 、 当 該 の 語 形 が 外 国 語 に な い ﹁ パ ネ ラ ー ﹂ ︵ パ ネ リ ス ト の 意 ︶ ﹁ プ レ ゼ ン テ ー タ ー ﹂ ︵ プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン を す る 人 。 プ レ ゼ ン タ ー ︶ な ど の 語 形 が 作 ら れ る こ と も あ る 。 こ れ ら を 総 称 し て ﹁ 和 製 洋 語 ﹂ 、 英 語 系 の 語 を 特 に ﹁ 和 製 英 語 ﹂ と 言 う 。

日 本 語 の 語 彙 は 、 語 構 成 の 面 か ら は 単 純 語 と 複 合 語 に 分 け る こ と が で き る 。 単 純 語 は 、 ﹁ あ た ま ﹂ ﹁ か お ﹂ ﹁ う え ﹂ ﹁ し た ﹂ ﹁ い ぬ ﹂ ﹁ ね こ ﹂ の よ う に 、 そ れ 以 上 分 け ら れ な い と 意 識 さ れ る 語 で あ る 。 複 合 語 は 、 ﹁ あ た ま か ず ﹂ ﹁ か お な じ み ﹂ ﹁ う わ く ち び る ﹂ ﹁ い ぬ ず き ﹂ の よ う に 、 い く つ か の 単 純 語 が 合 わ さ っ て で き て い る と 意 識 さ れ る 語 で あ る 。 な お 、 熟 語 と 総 称 さ れ る 漢 語 は 、 本 来 漢 字 の 字 音 を 複 合 さ せ た も の で あ る が 、 ﹁ え ん ぴ つ ︵ 鉛 筆 ︶ ﹂ ﹁ せ か い ︵ 世 界 ︶ ﹂ な ど 、 日 本 語 に お い て 単 純 語 と 認 識 さ れ る 語 も 多 い 。 ﹁ 語 種 ﹂ の 節 で 触 れ た 混 種 語 、 す な わ ち 、 ﹁ プ ロ 野 球 ﹂ ﹁ 草 野 球 ﹂ ﹁ 日 本 シ リ ー ズ ﹂ の よ う に 複 数 の 語 種 が 合 わ さ っ た 語 は 、 語 構 成 の 面 か ら は す べ て 複 合 語 と い う こ と に な る 。

日 本 語 で は 、 限 り な く 長 い 複 合 語 を 作 る こ と が 可 能 で あ る 。 ﹁ 平 成 十 六 年 新 潟 県 中 越 地 震 非 常 災 害 対 策 本 部 ﹂ ﹁ 服 部 四 郎 先 生 定 年 退 官 記 念 論 文 集 編 集 委 員 会 ﹂ と い っ た 類 も 、 ひ と つ の 長 い 複 合 語 で あ る 。 国 際 協 定 の 関 税 及 び 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 は 、 英 語 で は ﹁ G e n e r a l A g r e e m e n t o n T a r i f f s a n d T r a d e ﹂ ︵ 関 税 と 貿 易 に 関 す る 一 般 協 定 ︶ で あ り 、 ひ と つ の 句 で あ る が 、 日 本 の 新 聞 で は ﹁ 関 税 貿 易 一 般 協 定 ﹂ と 複 合 語 で 表 現 す る こ と が あ る 。 こ れ は 漢 字 の 結 合 力 に よ る と こ ろ が 大 き く 、 中 国 語 ・ 朝 鮮 語 な ど で も 同 様 の 長 い 複 合 語 を 作 る 。 な お 、 ヨ ー ロ ッ パ 語 を 見 る と 、 ロ シ ア 語 で は ﹁ ч е л о в е к о н е н а в и с т н и ч е с т в о ﹂ ︵ 人 間 嫌 い ︶ 、 ド イ ツ 語 で は ﹁ N a t u r f a r b e n p h o t o g r a p h i e ﹂ ︵ 天 然 色 写 真 ︶ な ど の 長 い 語 の 例 を 比 較 的 多 く 有 し 、 英 語 で も ﹁ a n t i d i s e s t a b l i s h m e n t a r i a n i s m ﹂ ︵ 国 教 廃 止 条 例 反 対 論 。 英 首 相 グ ラ ッ ド ス ト ン の 造 語 と い う [ 99 ] ︶ な ど の 語 例 が ま れ に あ る 。

接 辞 は 、 複 合 語 を 作 る た め に 威 力 を 発 揮 す る 。 た と え ば 、 ﹁ 感 ﹂ は 、 ﹁ 音 感 ﹂ ﹁ 語 感 ﹂ ﹁ 距 離 感 ﹂ ﹁ 不 安 感 ﹂ な ど 漢 字 2 字 ・ 3 字 か ら な る 複 合 語 の み な ら ず 、 最 近 で は ﹁ 透 け 感 ﹂ ﹁ 懐 か し 感 ﹂ ﹁ し ゃ き っ と 感 ﹂ ﹁ き ち ん と 感 ﹂ な ど 動 詞 ・ 形 容 詞 ・ 副 詞 と の 複 合 語 を 作 り 、 さ ら に は ﹁ ﹃ 昔 の 名 前 で 出 て い ま す ﹄ 感 ﹂ ︵ = 昔 の 名 前 で 出 て い る と い う 感 じ ︶ の よ う に 文 で あ っ た も の に 下 接 し て 長 い 複 合 語 を 作 る こ と も あ る 。

日 本 語 の 複 合 語 は 、 難 し い 語 で も 、 表 記 を 見 れ ば 意 味 が 分 か る 場 合 が 多 い 。 た と え ば 、 英 語 の ﹁ a p i v o r o u s ﹂ は 生 物 学 者 に し か 分 か ら な い の に 対 し 、 日 本 語 の ﹁ 蜂 食 性 ﹂ は ﹁ 蜂 を 食 べ る 性 質 ﹂ で あ る と 推 測 で き る 。 こ れ は 表 記 に 漢 字 を 用 い る 言 語 の 特 徴 で あ る 。

現代の日本語は、平仮名 (ひらがな)・片仮名 (カタカナ)・漢字 を用いて、現代仮名遣い ・常用漢字 に基づいて表記されることが一般的である。アラビア数字 やローマ字(ラテン文字) なども必要に応じて併用される。

正書法の必要性を説く主張[101] [102]

平仮名・片仮名は、2017年9月現在では以下の46字ずつが使われる。

名称

字形

平仮名

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ ま み む め も や ゆ よ ら り る れ ろ わ を ん

片仮名

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ラ リ ル レ ロ ワ ヲ ン

こ の う ち 、 ﹁ ゛ ﹂ ︵ 濁 音 符 ︶ お よ び ﹁ ゜ ﹂ ︵ 半 濁 音 符 ︶ を 付 け て 濁 音 ・ 半 濁 音 を 表 す 仮 名 も あ る ︵ ﹁ 音 韻 ﹂ の 節 参 照 ︶ 。 拗 音 は 小 書 き の ﹁ ゃ ﹂ ﹁ ゅ ﹂ ﹁ ょ ﹂ を 添 え て 表 し 、 促 音 は 小 書 き の ﹁ っ ﹂ で 表 す 。 ﹁ つ ぁ ﹂ ﹁ フ ァ ﹂ の よ う に 、 小 書 き の ﹁ ぁ ﹂ ﹁ ぃ ﹂ ﹁ ぅ ﹂ ﹁ ぇ ﹂ ﹁ ぉ ﹂ を 添 え て 表 す 音 も あ り 、 補 助 符 号 と し て 長 音 を 表 す ﹁ ー ﹂ が あ る 。 歴 史 的 仮 名 遣 い で は 上 記 の ほ か 、 表 音 は 同 じ で も 表 記 の 違 う 、 平 仮 名 ﹁ ゐ ﹂ ﹁ ゑ ﹂ お よ び 片 仮 名 ﹁ ヰ ﹂ ﹁ ヱ ﹂ の 字 が 存 在 し 、 そ の 他 に も 変 体 仮 名 が あ る 。

漢 字 は 、 日 常 生 活 に お い て 必 要 と さ れ る 2 1 3 6 字 の 常 用 漢 字 と 、 子 の 名 づ け に 用 い ら れ る 8 6 1 字 の 人 名 用 漢 字 が 、 法 で 定 め ら れ て い る 。 実 際 に は こ れ ら 以 外 に も 一 般 に 通 用 す る 漢 字 の 数 は 多 い と さ れ 、 日 本 産 業 規 格 ︵ J I S ︶ は J I S X 0 2 0 8 ︵ 通 称 J I S 漢 字 ︶ と し て 約 6 3 0 0 字 を 電 算 処 理 可 能 な 漢 字 と し て 挙 げ て い る 。 な お 、 漢 字 の 本 家 で あ る 中 国 に お い て も 同 様 の 基 準 は 存 在 し 、 現 代 漢 語 常 用 字 表 に よ り 、 ﹁ 常 用 字 ﹂ と し て 2 5 0 0 字 、 ﹁ 次 常 用 字 ﹂ と し て 1 0 0 0 字 が 定 め ら れ て い る 。 こ れ に 加 え 、 現 代 漢 語 通 用 字 表 で は さ ら に 3 5 0 0 字 が 追 加 さ れ て い る 。

一 般 的 な 文 章 で は 、 上 記 の 漢 字 ・ 平 仮 名 ・ 片 仮 名 を 交 え て 記 す ほ か 、 ア ラ ビ ア 数 字 ・ ロ ー マ 字 な ど も 必 要 に 応 じ て 併 用 す る 。 基 本 的 に は 、 漢 語 に は 漢 字 を 、 和 語 の う ち 概 念 を 表 す 部 分 ︵ 名 詞 や 用 言 語 幹 な ど ︶ に は 漢 字 を 、 形 式 的 要 素 ︵ 助 詞 ・ 助 動 詞 な ど ︶ や 副 詞 ・ 接 続 詞 の 一 部 に は 平 仮 名 を 、 外 来 語 ︵ 漢 語 以 外 ︶ に は 片 仮 名 を 用 い る 場 合 が 多 い 。 公 的 な 文 書 で は 特 に 表 記 法 を 規 定 し て い る 場 合 も あ り [ 注 釈 30 ] 、 民 間 で も こ れ に 倣 う こ と が あ る 。 た だ し 、 厳 密 な 正 書 法 は な く 、 表 記 の ゆ れ は 広 く 許 容 さ れ て い る 。 文 章 の 種 類 や 目 的 に よ っ て 、

● さ く ら の は な が さ く / サ ク ラ の 花 が 咲 く / 桜 の 花 が 咲 く な ど の 表 記 が あ り う る 。

多 様 な 文 字 体 系 を 交 え て 記 す 利 点 と し て 、 単 語 の ま と ま り が 把 握 し や す く 、 速 読 性 に 優 れ る な ど の 点 が 指 摘 さ れ る 。 日 本 語 の 単 純 な 音 節 構 造 に 由 来 す る 同 音 異 義 語 が 漢 字 に よ っ て 区 別 さ れ 、 か つ 字 数 も 節 約 さ れ る と い う 利 点 も あ る 。 計 算 機 科 学 者 の 村 島 定 行 は 、 日 本 語 で は 、 表 意 文 字 と 表 音 文 字 の 二 重 の 文 章 表 現 が で き る た め 、 記 憶 し た り 、 想 起 し た り す る の に 手 が か り が 多 く 、 言 語 と し て の 機 能 が 高 い と 指 摘 し て い る 。 一 方 で 中 国 文 学 者 の 高 島 俊 男 は 、 漢 字 の 表 意 性 に 過 度 に 依 存 し た 日 本 語 の 文 章 は 、 他 の 自 然 言 語 に 類 を 見 な い ほ ど の 同 音 異 義 語 を 用 い ざ る を 得 な く な り 、 し ば し ば 実 用 の 上 で 支 障 を 来 た す こ と か ら 、 言 語 と し て ﹁ 顚 倒 し て い る ﹂ と 評 し て い る 。 歴 史 上 、 漢 字 を 廃 止 し て 、 仮 名 ま た は ロ ー マ 字 を 国 字 化 し よ う と い う 主 張 も あ っ た が 、 広 く 実 行 さ れ る こ と は な か っ た [ 1 0 5 ] ︵ ﹁ 国 語 国 字 問 題 ﹂ 参 照 ︶ 。 今 日 で は 漢 字 ・ 平 仮 名 ・ 片 仮 名 の 交 ぜ 書 き が 標 準 的 表 記 の 地 位 を え て い る 。

日 本 語 の 表 記 体 系 は 中 央 語 を 書 き 表 す た め に 発 達 し た も の で あ り 、 方 言 の 音 韻 を 表 記 す る た め に は 必 ず し も 適 し て い な い 。 た と え ば 、 東 北 地 方 で は ﹁ 柿 ﹂ を [ k a g ɨ ] 、 ﹁ 鍵 ﹂ を [ k ã ŋ ɨ ] の よ う に 発 音 す る が 、 こ の 両 語 を 通 常 の 仮 名 で は 書 き 分 け ら れ な い ︵ ア ク セ ン ト 辞 典 な ど で 用 い る 表 記 に よ っ て 近 似 的 に 記 せ ば 、 ﹁ カ ギ ﹂ と ﹁ カ ン キ ゚ ﹂ の よ う に な る ︶ 。 そ の た め 、 方 言 を 正 確 に 文 字 に 書 き 表 す こ と が で き ず 、 方 言 を 書 き 言 葉 と し て 用 い る こ と が 少 な く な っ て い る 。

岩 手 県 気 仙 方 言 ︵ ケ セ ン 語 ︶ に つ い て 、 山 浦 玄 嗣 に よ り 、 文 法 形 式 を 踏 ま え た 正 書 法 が 試 み ら れ て い る と い う よ う な 例 も あ る [ 1 0 7 ] 。 た だ し 、 こ れ は 実 用 の た め の も の と い う よ り は 、 学 術 的 な 試 み の ひ と つ で あ る 。

琉 球 語 ︵ ﹁ 系 統 ﹂ 参 照 ︶ の 表 記 体 系 も そ れ を 準 用 し て い る 。 た と え ば 、 琉 歌 ﹁ て ん さ ご の 花 ﹂ ︵ て ぃ ん さ ぐ ぬ 花 ︶ は 、 伝 統 的 な 表 記 法 で は 次 の よ う に 記 す 。

て ん さ ご の 花 や 爪 先 に 染 め て 親 の 寄 せ ご と や 肝 に 染 め れ —

こ の 表 記 法 で は 、 た と え ば 、 ﹁ ぐ ﹂ ﹁ ご ﹂ が ど ち ら も [ gu ] と 発 音 さ れ る よ う に 、 か な 表 記 と 発 音 が 一 対 一 で 対 応 し な い 場 合 が 多 々 あ る 。 表 音 的 に 記 せ ば 、 [ t i ɴ ʃ a g u n u h a n a j a ʦ i m i ʣ a ʧ i ɲ i s u m i t i , ʔ u j a n u j u ʃ i g u t u j a ʧ i m u ɲ i s u m i r i ] の よ う に な る と こ ろ で あ る [ 注 釈 31 ] 。

漢 字 表 記 の 面 で は 、 地 域 文 字 と い う べ き も の が 各 地 に 存 在 す る 。 た と え ば 、 名 古 屋 市 の 地 名 ﹁ 杁 中 ︵ い り な か ︶ ﹂ な ど に 使 わ れ る ﹁ 杁 ﹂ は 、 名 古 屋 と 関 係 あ る 地 域 の ﹁ 地 域 文 字 ﹂ で あ る 。 ま た 、 ﹁ 垰 ﹂ は ﹁ た お ﹂ ﹁ た わ ﹂ な ど と 読 ま れ る 国 字 で 、 中 国 地 方 ほ か で 定 着 し て い る と い う 。

文 は 、 目 的 や 場 面 な ど に 応 じ て 、 さ ま ざ ま な 異 な っ た 様 式 を 採 る 。 こ の 様 式 の こ と を 、 書 き 言 葉 ︵ 文 章 ︶ で は ﹁ 文 体 ﹂ と 称 し 、 話 し 言 葉 ︵ 談 話 ︶ で は ﹁ 話 体 ﹂ [ 1 1 0 ] と 称 す る 。

日 本 語 で は 、 と り わ け 文 末 の 助 動 詞 ・ 助 詞 な ど に 文 体 差 が 顕 著 に 現 れ る 。 こ の こ と は 、 ﹁ で す ま す 体 ﹂ ﹁ で ご ざ い ま す 体 ﹂ ﹁ だ 体 ﹂ ﹁ で あ る 体 ﹂ ﹁ あ り ん す 言 葉 ﹂ ︵ 江 戸 ・ 新 吉 原 の 遊 女 の 言 葉 ︶ ﹁ て よ だ わ 言 葉 ﹂ ︵ 明 治 中 期 か ら 流 行 し た 若 い 女 性 の 言 葉 ︶ な ど の 名 称 に 典 型 的 に 表 れ て い る 。 そ れ ぞ れ の 文 体 ・ 話 体 の 差 は 大 き い が 、 日 本 語 話 者 は 、 複 数 の 文 体 ・ 話 体 を 常 に 切 り 替 え な が ら 使 用 し て い る 。

な お 、 ﹁ 文 体 ﹂ の 用 語 は 、 書 か れ た 文 章 だ け で は な く 談 話 に つ い て も 適 用 さ れ る た め 、 以 下 で は ﹁ 文 体 ﹂ に ﹁ 話 体 ﹂ も 含 め て 述 べ る 。 ま た 、 文 語 文 ・ 口 語 文 な ど に つ い て は ﹁ 文 体 史 ﹂ の 節 に 譲 る 。

日本語の文体は、大きく普通体(常体)および丁寧体(敬体)の2種類に分かれる。日本語話者は日常生活で両文体を適宜使い分ける。日本語学習者は、初めに丁寧体を、次に普通体を順次学習することが一般的である。普通体は相手を意識しないかのような文体であるため独語体と称し、丁寧体は相手を意識する文体であるため対話体と称することもある[112]

普通体と丁寧体の違いは次のように現れる。

\

普通体

丁寧体

名詞文

もうすぐ春だ (春である )。

もうすぐ春です 。

形容動詞文

ここは静かだ (静かである )。

ここは静かです 。

形容詞文

野山の花が美しい。

(野山の花が美しいです 。)

動詞文

鳥が空を飛ぶ。

鳥が空を飛びます 。

普 通 体 で は 、 文 末 に 名 詞 ・ 形 容 動 詞 ・ 副 詞 な ど が 来 る 場 合 に は 、 ﹁ だ ﹂ ま た は ﹁ で あ る ﹂ を 付 け た 形 で 結 ぶ 。 前 者 を 特 に ﹁ だ 体 ﹂ 、 後 者 を 特 に ﹁ で あ る 体 ﹂ と 呼 ぶ こ と も あ る 。

丁 寧 体 で は 、 文 末 に 名 詞 ・ 形 容 動 詞 ・ 副 詞 な ど が 来 る 場 合 に は 、 助 動 詞 ﹁ で す ﹂ を 付 け た 形 で 結 ぶ 。 動 詞 が 来 る 場 合 に は ﹁ ま す ﹂ を 付 け た 形 で 結 ぶ 。 こ こ か ら 、 丁 寧 体 を ﹁ で す ま す 体 ﹂ と 呼 ぶ こ と も あ る 。 丁 寧 の 度 合 い を よ り 強 め 、 ﹁ で す ﹂ の 代 わ り に ﹁ で ご ざ い ま す ﹂ を 用 い た 文 体 を 、 特 に ﹁ で ご ざ い ま す 体 ﹂ と 呼 ぶ こ と も あ る 。 丁 寧 体 は 、 敬 語 の 面 か ら い え ば 丁 寧 語 を 用 い た 文 体 の こ と で あ る 。 な お 、 文 末 に 形 容 詞 が 来 る 場 合 に も ﹁ で す ﹂ で 結 ぶ こ と は で き る が ﹁ 花 が 美 し く 咲 い て い ま す ﹂ ﹁ 花 が 美 し ゅ う ご ざ い ま す ﹂ な ど と 言 い 、 ﹁ で す ﹂ を 避 け る こ と が あ る 。

談 話 の 文 体 ︵ 話 体 ︶ は 、 話 し 手 の 性 別 ・ 年 齢 ・ 職 業 ・ 場 面 な ど 、 位 相 の 違 い に よ っ て 左 右 さ れ る 部 分 が 大 き い 。 ﹁ ご は ん を 食 べ て き ま し た ﹂ と い う 丁 寧 体 は 、 話 し 手 の 属 性 に よ っ て 、 た と え ば 、 次 の よ う な 変 容 が あ る 。

● ご は ん 食 べ て き た よ 。 ︵ 子 ど も や 一 般 人 の く だ け た 文 体 ︶ ● め し 食 っ て き た ぜ 。 ︵ S N S や 学 生 の 粗 野 な 文 体 ︶ ● 食 事 を 取 っ て ま い り ま し た 。 ︵ 成 人 の 改 ま っ た 文 体 ︶ こ の よ う に 異 な る 言 葉 遣 い の そ れ ぞ れ を 位 相 語 と 言 い 、 そ れ ぞ れ の 差 を 位 相 差 と い う 。

物 語 作 品 や メ デ ィ ア に お い て 、 位 相 が 極 端 に ス テ レ オ タ イ プ 化 さ れ て 現 実 と 乖 離 し た り 、 あ る い は 書 き 手 な ど が 仮 想 的 ︵ バ ー チ ャ ル ︶ な 位 相 を 意 図 的 に 作 り 出 し た り す る 場 合 が あ る 。 こ の よ う な 言 葉 遣 い を ﹁ 役 割 語 ﹂ と 称 す る こ と が あ る 。 例 え ば 以 下 の 文 体 は 、 実 際 の 性 別 ・ 博 士 ・ 令 嬢 ・ 地 方 出 身 者 な ど の 一 般 的 な 位 相 を 反 映 し た も の で は な い も の の 、 小 説 ・ 漫 画 ・ ア ニ メ ・ ド ラ マ な ど で 、 仮 想 的 に そ れ ら し い 感 じ を 与 え る 文 体 と し て 広 く 観 察 さ れ る 。 こ れ は 現 代 に 始 ま っ た も の で は な く 、 近 世 や 近 代 の 文 献 に も 役 割 語 の 例 が 認 め ら れ る ︵ 仮 名 垣 魯 文 ﹃ 西 洋 道 中 膝 栗 毛 ﹄ に 現 れ る 外 国 人 ら し い 言 葉 遣 い な ど ︶ 。

● ご は ん 食 べ て き た わ よ 。 ︵ 目 上 の 女 性 ︶ ● わ し は 、 食 事 を し て き た の じ ゃ 。 ︵ 博 士 風 ︶ ● わ た く し 、 お 食 事 を い た だ い て ま い り ま し て よ 。 ︵ お 嬢 様 風 ︶ ● お ら 、 め し 食 っ て き た だ よ 。 ︵ 田 舎 者 風 ︶ ● ワ タ シ 、 ご は ん 食 べ て き た ア ル ヨ 。 ︵ 中 国 人 風 。 協 和 語 を 参 照 ︶

日 本 語 で は 、 待 遇 表 現 が 文 法 的 ・ 語 彙 的 な 体 系 を 形 作 っ て い る 。 と り わ け 、 相 手 に 敬 意 を 示 す 言 葉 ︵ 敬 語 ︶ に お い て 顕 著 で あ る 。

﹁ 敬 語 は 日 本 に し か な い ﹂ と 言 わ れ る こ と が あ る が 、 日 本 と 同 様 に 敬 語 が 文 法 的 ・ 語 彙 的 体 系 を 形 作 っ て い る 言 語 と し て は 、 朝 鮮 語 ・ ジ ャ ワ 語 ・ ベ ト ナ ム 語 ・ チ ベ ッ ト 語 ・ ベ ン ガ ル 語 ・ タ ミ ル 語 な ど が あ り 、 尊 敬 ・ 謙 譲 ・ 丁 寧 の 区 別 も あ る 。 朝 鮮 語 で は た と え ば 動 詞 ﹁ 내 다 ︵ ネ ダ ︶ ﹂ ︵ 出 す ︶ は 、 敬 語 形 ﹁ 내 시 다 ︵ ネ シ ダ ︶ ﹂ ︵ 出 さ れ る ︶ ・ ﹁ 냅 니 다 ︵ ネ ム ニ ダ ︶ ﹂ ︵ 出 し ま す ︶ の 形 を 持 つ 。

敬 語 体 系 は 無 く と も 、 敬 意 を 示 す 表 現 自 体 は 、 さ ま ざ ま な 言 語 に 広 く 観 察 さ れ る 。 相 手 を 敬 い 、 物 を 丁 寧 に 言 う こ と は 、 発 達 し た 社 会 な ら ば ど こ で も 必 要 と さ れ る 。 そ う し た 言 い 方 を 習 得 す る こ と は 、 ど の 言 語 で も 容 易 で な い 。

金 田 一 京 助 な ど に よ れ ば 、 現 代 日 本 語 の 敬 語 に 特 徴 的 な の は 次 の 2 点 で あ る 。

● 相 対 敬 語 で あ る ● 文 法 体 系 と な っ て い る 朝 鮮 語 な ど 他 の 言 語 の 敬 語 で は 、 た と え ば 自 分 の 父 親 は い か な る 状 況 で も 敬 意 表 現 の 対 象 で あ り 、 他 人 に 彼 の こ と を 話 す 場 合 も ﹁ 私 の お 父 様 は … ﹂ と い う 絶 対 的 敬 語 を 用 い る が 、 日 本 語 で は 自 分 の 身 内 に 対 す る 敬 意 を 他 人 に 表 現 す る こ と は 憚 ら れ 、 ﹁ 私 の 父 は … ﹂ の よ う に 表 現 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し 皇 室 で は 絶 対 敬 語 が 存 在 し 、 皇 太 子 は 自 分 の 父 親 の こ と を ﹁ 天 皇 陛 下 は … ﹂ と 表 現 す る 。

ど ん な 言 語 も 敬 意 を 表 す 表 現 を 持 っ て い る が 、 日 本 語 や 朝 鮮 語 な ど は そ れ が 文 法 体 系 と な っ て い る た め 、 表 現 ・ 言 語 行 動 の あ ら ゆ る 部 分 に 、 高 度 に 組 織 立 っ た 体 系 が 出 来 上 が っ て い る 。 そ の た め 、 敬 意 の 種 類 や 度 合 い に 応 じ た 表 現 の 選 択 肢 が 予 め 用 意 さ れ て お り 、 常 に そ れ ら の 中 か ら 適 切 な 表 現 を 選 ば な く て は な ら な い 。

以 下 、 日 本 語 の 敬 語 体 系 お よ び 敬 意 表 現 に つ い て 述 べ る 。

日本語の敬語体系は、一般に、大きく尊敬語 謙譲語 丁寧語 文化審議会 国語分科会は、2007年2月に「敬語の指針」を答申し、これに丁重語 美化語 [116]

尊 敬 語 は 、 動 作 の 主 体 を 高 め る こ と で 、 主 体 へ の 敬 意 を 表 す 言 い 方 で あ る 。 動 詞 に ﹁ お ︵ ご ︶ 〜 に な る ﹂ を 付 け た 形 、 ま た 、 助 動 詞 ﹁ ︵ ら ︶ れ る ﹂ を 付 け た 形 な ど が 用 い ら れ る 。 た と え ば 、 動 詞 ﹁ 取 る ﹂ の 尊 敬 形 と し て 、 ﹁ ︵ 先 生 が ︶ お 取 り に な る ﹂ ﹁ ︵ 先 生 が ︶ 取 ら れ る ﹂ な ど が 用 い ら れ る 。

語 に よ っ て は 、 特 定 の 尊 敬 語 が 対 応 す る も の も あ る 。 た と え ば 、 ﹁ 言 う ﹂ の 尊 敬 語 は ﹁ お っ し ゃ る ﹂ 、 ﹁ 食 べ る ﹂ の 尊 敬 語 は ﹁ 召 し 上 が る ﹂ 、 ﹁ 行 く ・ 来 る ・ い る ﹂ の 尊 敬 語 は ﹁ い ら っ し ゃ る ﹂ で あ る 。

謙 譲 語 は 、 古 代 か ら 基 本 的 に 動 作 の 客 体 へ の 敬 意 を 表 す 言 い 方 で あ り 、 現 代 で は ﹁ 動 作 の 主 体 を 低 め る ﹂ と 解 釈 す る ほ う が よ い 場 合 が あ る 。 動 詞 に ﹁ お 〜 す る ﹂ ﹁ お 〜 い た し ま す ﹂ ︵ 謙 譲 語 + 丁 寧 語 ︶ を つ け た 形 な ど が 用 い ら れ る 。 た と え ば 、 ﹁ 取 る ﹂ の 謙 譲 形 と し て 、 ﹁ お 取 り す る ﹂ な ど が 用 い ら れ る 。

語 に よ っ て は 、 特 定 の 謙 譲 語 が 対 応 す る も の も あ る 。 た と え ば 、 ﹁ 言 う ﹂ の 謙 譲 語 は ﹁ 申 し 上 げ る ﹂ 、 ﹁ 食 べ る ﹂ の 謙 譲 語 は ﹁ い た だ く ﹂ 、 ﹁ ︵ 相 手 の 所 に ︶ 行 く ﹂ の 謙 譲 語 は ﹁ 伺 う ﹂ ﹁ 参 上 す る ﹂ ﹁ ま い る ﹂ で あ る 。

な お 、 ﹁ 夜 も 更 け て ま い り ま し た ﹂ の ﹁ ま い り ﹂ な ど 、 謙 譲 表 現 の よ う で あ り な が ら 、 誰 か を 低 め て い る わ け で は な い 表 現 が あ る 。 こ れ は 、 ﹁ 夜 も 更 け て き た ﹂ と い う 話 題 を 丁 重 に 表 現 す る こ と に よ っ て 、 聞 き 手 へ の 敬 意 を 表 す も の で あ る 。 宮 地 裕 は 、 こ の 表 現 に 使 わ れ る 語 を 、 特 に ﹁ 丁 重 語 ﹂ と 称 し て い る 。 丁 重 語 に は ほ か に ﹁ い た し ︵ マ ス ︶ ﹂ ﹁ 申 し ︵ マ ス ︶ ﹂ ﹁ 存 じ ︵ マ ス ︶ ﹂ ﹁ 小 生 ﹂ ﹁ 小 社 ﹂ ﹁ 弊 社 ﹂ な ど が あ る 。 文 化 審 議 会 の ﹁ 敬 語 の 指 針 ﹂ で も 、 ﹁ 明 日 か ら 海 外 へ ま い り ま す ﹂ の ﹁ ま い り ﹂ の よ う に 、 相 手 と は 関 り の な い 自 分 側 の 動 作 を 表 現 す る 言 い 方 を 丁 重 語 と し て い る 。

丁 寧 語 は 、 文 末 を 丁 寧 に す る こ と で 、 聞 き 手 へ の 敬 意 を 表 す も の で あ る 。 動 詞 ・ 形 容 詞 の 終 止 形 で 終 わ る 常 体 に 対 し て 、 名 詞 ・ 形 容 動 詞 語 幹 な ど に ﹁ で す ﹂ を 付 け た 形 ︵ ﹁ 学 生 で す ﹂ ﹁ き れ い で す ﹂ ︶ や 、 動 詞 に ﹁ ま す ﹂ を つ け た 形 ︵ ﹁ 行 き ま す ﹂ ﹁ 分 か り ま し た ﹂ ︶ 等 の 丁 寧 語 を 用 い た 文 体 を 敬 体 と い う 。

一 般 に 、 目 上 の 人 に は 丁 寧 語 を 用 い 、 同 等 ・ 目 下 の 人 に は 丁 寧 語 を 用 い な い と い わ れ る 。 し か し 、 実 際 の 言 語 生 活 に 照 ら し て 考 え れ ば 、 こ れ は 事 実 で は な い 。 母 が 子 を 叱 る と き 、 ﹁ お 母 さ ん は も う 知 り ま せ ん よ ﹂ と 丁 寧 語 を 用 い る 場 合 も あ る 。 丁 寧 語 が 用 い ら れ る 多 く の 場 合 は 、 敬 意 や 謝 意 の 表 現 と さ れ る が 、 稀 に 一 歩 引 い た 心 理 的 な 距 離 を と ろ う と す る 場 合 も あ る 。

﹁ お 弁 当 ﹂ ﹁ ご 飯 ﹂ な ど の ﹁ お ﹂ ﹁ ご ﹂ も 、 広 い 意 味 で は 丁 寧 語 に 含 ま れ る が 、 宮 地 裕 は 特 に ﹁ 美 化 語 ﹂ と 称 し て 区 別 す る 。 相 手 へ の 丁 寧 の 意 を 示 す と い う よ り は 、 話 し 手 が 自 分 の 言 葉 遣 い に 配 慮 し た 表 現 で あ る 。 し た が っ て 、 ﹁ お 弁 当 食 べ よ う よ 。 ﹂ の よ う に 、 丁 寧 体 で な い 文 で も 美 化 語 を 用 い る こ と が あ る 。 文 化 審 議 会 の ﹁ 敬 語 の 指 針 ﹂ で も ﹁ 美 化 語 ﹂ を 設 け て い る 。

こ の 節 に は 独 自 研 究 が 含 ま れ て い る お そ れ が あ り ま す 。 問 題 箇 所 を 検 証 し 出 典 を 追 加 し て 、 記 事 の 改 善 に ご 協 力 く だ さ い 。 議 論 は ノ ー ト を 参 照 し て く だ さ い 。 ︵ 2 0 2 1 年 10 月 ︶

日 本 語 で 敬 意 を 表 現 す る た め に は 、 文 法 ・ 語 彙 の 敬 語 要 素 を 知 っ て い る だ け で は な お 不 十 分 で あ り 、 時 や 場 合 な ど 種 々 の 要 素 に 配 慮 し た 適 切 な 表 現 が 必 要 で あ る 。 こ れ を 敬 意 表 現 ︵ 敬 語 表 現 ︶ と い う こ と が あ る 。

た と え ば 、 ﹁ 課 長 も コ ー ヒ ー を お 飲 み に な り た い で す か ﹂ は 、 尊 敬 表 現 ﹁ お 飲 み に な る ﹂ を 用 い て い る が 、 敬 意 表 現 と し て は 適 切 で な い 。 日 本 語 で は 相 手 の 意 向 を 直 接 的 に 聞 く こ と は 失 礼 に 当 た る か ら で あ る 。 ﹁ コ ー ヒ ー は い か が で す か ﹂ の よ う に 言 う の が 適 切 で あ る 。 第 22 期 国 語 審 議 会 ︵ 2 0 0 0 年 ︶ は 、 こ の よ う な 敬 意 表 現 の 重 要 性 を 踏 ま え て 、 ﹁ 現 代 社 会 に お け る 敬 意 表 現 ﹂ を 答 申 し た 。

婉 曲 表 現 の 一 部 は 、 敬 意 表 現 と し て も 用 い ら れ る 。 た と え ば 、 相 手 に 窓 を 開 け て ほ し い 場 合 は 、 命 令 表 現 に よ ら ず に 、 ﹁ 窓 を 開 け て く れ る ? ﹂ な ど と 問 い か け 表 現 を 用 い る 。 あ る い は 、 ﹁ 今 日 は 暑 い ね え ﹂ と だ け 言 っ て 、 窓 を 開 け て ほ し い 気 持 ち を 含 意 す る こ と も あ る 。

日 本 人 が 商 取 引 で ﹁ 考 え さ せ て も ら い ま す ﹂ と い う 場 合 は 拒 絶 の 意 味 で あ る と 言 わ れ る 。 英 語 で も " T h a n k y o u f o r i n v i t i n g m e . " ︵ 誘 っ て く れ て あ り が と う ︶ と は 誘 い を 断 る 表 現 で あ る 。 ま た 、 京 都 で は 、 京 都 弁 で 帰 り が け の 客 に そ の 気 が な い の に ﹁ ぶ ぶ づ け ︵ お 茶 漬 け ︶ で も あ が っ て お い き や す ﹂ と 愛 想 を 言 う と さ れ る ︵ 出 典 は 落 語 ﹁ 京 の ぶ ぶ づ け ﹂ ﹁ 京 の 茶 漬 け ﹂ よ る と い う ︶ 。 こ れ ら は 、 相 手 の 気 分 を 害 さ な い よ う に 工 夫 し た 表 現 と い う 意 味 で は 、 広 義 の 敬 意 表 現 と 呼 ぶ べ き も の で あ る が 、 そ の 呼 吸 が 分 か ら な い 人 と の 間 に 誤 解 を 招 く お そ れ も あ る 。

日本語には多様な方言 がみられ、それらはいくつかの方言圏にまとめることができる。どのような方言圏を想定するかは、区画するために用いる指標によって少なからず異なる。

1 9 6 7 年 の 相 互 理 解 可 能 性 の 調 査 よ り 、 関 東 地 方 出 身 者 に 最 も 理 解 し に く い 方 言 は ︵ 琉 球 諸 語 と 東 北 方 言 を 除 く ︶ 、 富 山 県 氷 見 方 言 ︵ 正 解 率 4 . 1 % ︶ 、 長 野 県 木 曽 方 言 ︵ 正 解 率 1 3 . 3 % ︶ 、 鹿 児 島 方 言 ︵ 正 解 率 1 7 . 6 % ︶ 、 岡 山 県 真 庭 方 言 ︵ 正 解 率 2 4 . 7 % ︶ だ っ た 。 [ 1 2 1 ] こ の 調 査 は 、 12 〜 20 秒 の 長 さ 、 1 3 5 〜 2 4 4 の 音 素 の 老 人 の 録 音 に 基 づ い て お り 、 42 名 若 者 が 聞 い て 翻 訳 し た 。 受 験 者 は 関 東 地 方 で 育 っ た 慶 應 大 学 の 学 生 で あ っ た 。 [ 1 2 1 ]

日本語の方言区分の一例。大きな方言境界ほど太い線で示している。

東 条 操 は 、 全 国 で 話 さ れ て い る 言 葉 を 大 き く 東 部 方 言 ・ 西 部 方 言 ・ 九 州 方 言 お よ び 琉 球 方 言 に 分 け て い る 。 ま た そ れ ら は 、 北 海 道 ・ 東 北 ・ 関 東 ・ 八 丈 島 ・ 東 海 東 山 ・ 北 陸 ・ 近 畿 ・ 中 国 ・ 雲 伯 ︵ 出 雲 ・ 伯 耆 ︶ ・ 四 国 ・ 豊 日 ︵ 豊 前 ・ 豊 後 ・ 日 向 ︶ ・ 肥 筑 ︵ 筑 紫 ・ 肥 前 ・ 肥 後 ︶ ・ 薩 隅 ︵ 薩 摩 ・ 大 隅 ︶ ・ 奄 美 群 島 ・ 沖 縄 諸 島 ・ 先 島 諸 島 に 区 画 さ れ た 。 こ れ ら の 分 類 は 、 今 日 で も な お 一 般 的 に 用 い ら れ る 。 な お 、 こ の う ち 奄 美 ・ 沖 縄 ・ 先 島 の 言 葉 は 、 日 本 語 の 一 方 言 ︵ 琉 球 方 言 ︶ と す る 立 場 と 、 独 立 言 語 と し て 琉 球 語 と す る 立 場 と が あ る 。

ま た 、 金 田 一 春 彦 は 、 近 畿 ・ 四 国 を 主 と す る 内 輪 方 言 、 関 東 ・ 中 部 ・ 中 国 ・ 九 州 北 部 の 一 部 を 主 と す る 中 輪 方 言 、 北 海 道 ・ 東 北 ・ 九 州 の 大 部 分 を 主 と す る 外 輪 方 言 、 沖 縄 地 方 を 主 と す る 南 島 方 言 に 分 類 し た 。 こ の 分 類 は 、 ア ク セ ン ト や 音 韻 、 文 法 の 特 徴 が 畿 内 を 中 心 に 輪 を 描 く こ と に 着 目 し た も の で あ る 。 こ の ほ か 、 幾 人 か の 研 究 者 に よ り 方 言 区 画 案 が 示 さ れ て い る 。

一 つ の 方 言 区 画 の 内 部 も 変 化 に 富 ん で い る 。 た と え ば 、 奈 良 県 は 近 畿 方 言 の 地 域 に 属 す る が 、 十 津 川 村 や 下 北 山 村 周 辺 で は そ の 地 域 だ け 東 京 式 ア ク セ ン ト が 使 わ れ 、 さ ら に 下 北 山 村 池 原 に は ま た 別 体 系 の ア ク セ ン ト が あ っ て 東 京 式 の 地 域 に 取 り 囲 ま れ て い る 。 香 川 県 観 音 寺 市 伊 吹 町 ︵ 伊 吹 島 ︶ で は 、 平 安 時 代 の ア ク セ ン ト 体 系 が 残 存 し て い る と い わ れ る ︵ 異 説 も あ る ︶ 。 こ れ ら は 特 に 顕 著 な 特 徴 を 示 す 例 で あ る が 、 ど の よ う な 狭 い 地 域 に も 、 そ の 土 地 と し て の 言 葉 の 体 系 が あ る 。 し た が っ て 、 ﹁ ど の 地 点 の こ と ば も 、 等 し く 記 録 に 価 す る ﹂ も の で あ る 。

一 般 に 、 方 言 差 が 話 題 に な る と き に は 、 文 法 の 東 西 の 差 異 が 取 り 上 げ ら れ る こ と が 多 い 。 東 部 方 言 と 西 部 方 言 と の 間 に は 、 お よ そ 次 の よ う な 違 い が あ る 。

否 定 辞 に 東 で ﹁ ナ イ ﹂ 、 西 で ﹁ ン ﹂ を 用 い る 。 完 了 形 に は 、 東 で ﹁ テ ル ﹂ を 、 西 で ﹁ ト ル ﹂ を 用 い る 。 断 定 に は 、 東 で ﹁ ダ ﹂ を 、 西 で ﹁ ジ ャ ﹂ ま た は ﹁ ヤ ﹂ を 用 い る 。 ア ワ 行 五 段 活 用 の 動 詞 連 用 形 は 、 東 で は ﹁ カ ッ タ ︵ 買 ︶ ﹂ と 促 音 便 に 、 西 で は ﹁ コ ー タ ﹂ と ウ 音 便 に な る 。 形 容 詞 連 用 形 は 、 東 で は ﹁ ハ ヤ ク ︵ ナ ル ︶ ﹂ の よ う に 非 音 便 形 を 用 い る が 、 西 で は ﹁ ハ ヨ ー ︵ ナ ル ︶ ﹂ の よ う に ウ 音 便 形 を 用 い る な ど で あ る 。

方 言 の 東 西 対 立 の 境 界 は 、 画 然 と 引 け る も の で は な く 、 ど の 特 徴 を 取 り 上 げ る か に よ っ て 少 な か ら ず 変 わ っ て く る 。 し か し 、 お お む ね 、 日 本 海 側 は 新 潟 県 西 端 の 糸 魚 川 市 、 太 平 洋 側 は 静 岡 県 浜 名 湖 が 境 界 線 ︵ 糸 魚 川 ・ 浜 名 湖 線 ︶ と さ れ る こ と が 多 い 。 糸 魚 川 西 方 に は 難 所 親 不 知 が あ り 、 そ の 南 に は 日 本 ア ル プ ス が 連 な っ て 東 西 の 交 通 を 妨 げ て い た こ と が 、 東 西 方 言 を 形 成 し た 一 因 と み ら れ る 。

日本語のアクセント分布

日 本 語 の ア ク セ ン ト は 、 方 言 ご と の 違 い が 大 き い 。 日 本 語 の ア ク セ ン ト 体 系 は い く つ か の 種 類 に 分 け ら れ る が 、 特 に 広 範 囲 で 話 さ れ 話 者 数 も 多 い の は 東 京 式 ア ク セ ン ト と 京 阪 式 ア ク セ ン ト の 2 つ で あ る 。 東 京 式 ア ク セ ン ト は 下 が り 目 の 位 置 の み を 弁 別 す る が 、 京 阪 式 ア ク セ ン ト は 下 が り 目 の 位 置 に 加 え て 第 1 拍 の 高 低 を 弁 別 す る 。 一 般 に は ア ク セ ン ト の 違 い は 日 本 語 の 東 西 の 違 い と し て 語 ら れ る こ と が 多 い が 、 実 際 の 分 布 は 単 純 な 東 西 対 立 で は な く 、 東 京 式 ア ク セ ン ト は 概 ね 北 海 道 、 東 北 地 方 北 部 、 関 東 地 方 西 部 、 甲 信 越 地 方 、 東 海 地 方 の 大 部 分 、 中 国 地 方 、 四 国 地 方 南 西 部 、 九 州 北 東 部 に 分 布 し て お り 、 京 阪 式 ア ク セ ン ト は 近 畿 地 方 ・ 四 国 地 方 の そ れ ぞ れ 大 部 分 と 北 陸 地 方 の 一 部 に 分 布 し て い る 。 す な わ ち 、 近 畿 地 方 を 中 心 と し た 地 域 に 京 阪 式 ア ク セ ン ト 地 帯 が 広 が り 、 そ の 東 西 を 東 京 式 ア ク セ ン ト 地 域 が 挟 む 形 に な っ て い る 。 日 本 語 の 標 準 語 ・ 共 通 語 の ア ク セ ン ト は 、 東 京 の 山 の 手 言 葉 の も の を 基 盤 に し て い る た め 東 京 式 ア ク セ ン ト で あ る 。

九 州 西 南 部 や 沖 縄 の 一 部 に は 型 の 種 類 が 2 種 類 に な っ て い る 二 型 ア ク セ ン ト が 分 布 し 、 宮 崎 県 都 城 市 な ど に は 型 の 種 類 が 1 種 類 に な っ て い る 一 型 ア ク セ ン ト が 分 布 す る 。 ま た 、 岩 手 県 雫 石 町 や 山 梨 県 早 川 町 奈 良 田 な ど の ア ク セ ン ト は 、 音 の 下 が り 目 で は な く 上 が り 目 を 弁 別 す る 。 こ れ ら 有 ア ク セ ン ト の 方 言 に 対 し 、 東 北 地 方 南 部 か ら 関 東 地 方 北 東 部 に か け て の 地 域 や 、 九 州 の 東 京 式 ア ク セ ン ト 地 帯 と 二 型 ア ク セ ン ト 地 帯 に 挟 ま れ た 地 域 な ど に は 、 話 者 に ア ク セ ン ト の 知 覚 が な く 、 ど こ を 高 く す る と い う 決 ま り が な い 無 ア ク セ ン ト ︵ 崩 壊 ア ク セ ン ト ︶ の 地 域 が あ る 。 こ れ ら の ア ク セ ン ト 大 区 分 の 中 に も 様 々 な 変 種 が あ り 、 さ ら に そ れ ぞ れ の 体 系 の 中 間 型 や 別 派 な ど も 存 在 す る 。

﹁ 花 が ﹂ が 東 京 で ﹁ 低 高 低 ﹂ 、 京 都 で ﹁ 高 低 低 ﹂ と 発 音 さ れ る よ う に 、 単 語 の ア ク セ ン ト は 地 方 に よ っ て 異 な る 。 た だ し 、 そ れ ぞ れ の 地 方 の ア ク セ ン ト 体 系 は 互 い に ま っ た く 無 関 係 に 成 り 立 っ て い る の で は な い 。 多 く の 場 合 に お い て 規 則 的 な 対 応 が 見 ら れ る 。 た と え ば 、 ﹁ 花 が ﹂ ﹁ 山 が ﹂ ﹁ 池 が ﹂ を 東 京 で は い ず れ も ﹁ 低 高 低 ﹂ と 発 音 す る が 、 京 都 で は い ず れ も ﹁ 高 低 低 ﹂ と 発 音 し 、 ﹁ 水 が ﹂ ﹁ 鳥 が ﹂ ﹁ 風 が ﹂ は 東 京 で は い ず れ も ﹁ 低 高 高 ﹂ と 発 音 す る の に 対 し て 京 都 で は い ず れ も ﹁ 高 高 高 ﹂ と 発 音 す る 。 ま た 、 ﹁ 松 が ﹂ ﹁ 空 が ﹂ ﹁ 海 が ﹂ は 東 京 で は い ず れ も ﹁ 高 低 低 ﹂ と 発 音 さ れ る の に 対 し 、 京 都 で は い ず れ も ﹁ 低 低 高 ﹂ と 発 音 さ れ る 。 こ の よ う に 、 あ る 地 方 で 同 じ ア ク セ ン ト の 型 に ま と め ら れ る 語 群 ︵ 類 と 呼 ぶ ︶ は 、 他 の 地 方 で も 同 じ 型 に 属 す る こ と が 一 般 的 に 観 察 さ れ る 。

こ の 事 実 は 、 日 本 の 方 言 ア ク セ ン ト が 、 過 去 の 同 一 の ア ク セ ン ト 体 系 か ら 分 か れ 出 た こ と を 意 味 す る 。 服 部 四 郎 は こ れ を 原 始 日 本 語 の ア ク セ ン ト と 称 し 、 こ れ が 分 岐 し 互 い に 反 対 の 方 向 に 変 化 し て 、 東 京 式 と 京 阪 式 を 生 じ た と 考 え た 。 現 在 有 力 な 説 は 、 院 政 期 の 京 阪 式 ア ク セ ン ト ︵ 名 義 抄 式 ア ク セ ン ト ︶ が 日 本 語 ア ク セ ン ト の 祖 体 系 で 、 現 在 の 諸 方 言 ア ク セ ン ト の ほ と ん ど は こ れ が 順 次 変 化 を 起 こ し た 結 果 生 じ た と す る も の で あ る [ 注 釈 32 ] 。 一 方 で 、 地 方 の 無 ア ク セ ン ト と 中 央 の 京 阪 式 ア ク セ ン ト の 接 触 で 諸 方 言 の ア ク セ ン ト が 生 じ た と す る 説 も あ る 。

発 音 の 特 徴 に よ っ て 本 土 方 言 を 大 き く 区 分 す る と 、 表 日 本 方 言 、 裏 日 本 方 言 、 薩 隅 ︵ 鹿 児 島 ︶ 式 方 言 に 分 け る こ と が で き る [ 1 3 2 ] 。 表 日 本 方 言 は 共 通 語 に 近 い 音 韻 体 系 を 持 つ 。 裏 日 本 式 の 音 韻 体 系 は 、 東 北 地 方 を 中 心 に 、 北 海 道 沿 岸 部 や 新 潟 県 越 後 北 部 、 関 東 北 東 部 ︵ 茨 城 県 ・ 栃 木 県 ︶ と 、 と ん で 島 根 県 出 雲 地 方 を 中 心 と し た 地 域 に 分 布 す る 。 そ の 特 徴 は 、 イ 段 と ウ 段 の 母 音 に 中 舌 母 音 を 用 い る こ と と 、 エ が 狭 く イ に 近 い こ と で あ る 。 関 東 の う ち 千 葉 県 や 埼 玉 県 東 部 な ど と 、 越 後 中 部 ・ 佐 渡 ・ 富 山 県 ・ 石 川 県 能 登 の 方 言 は 裏 日 本 式 と 表 日 本 式 の 中 間 で あ る 。 ま た 薩 隅 式 方 言 は 、 大 量 の 母 音 脱 落 に よ り 閉 音 節 を 多 く 持 っ て い る 点 で 他 方 言 と 対 立 し て い る 。 薩 隅 方 言 以 外 の 九 州 の 方 言 は 、 薩 隅 式 と 表 日 本 式 の 中 間 で あ る 。

音 韻 の 面 で は 、 母 音 の ﹁ う ﹂ を 、 東 日 本 、 北 陸 、 出 雲 付 近 で は 中 舌 寄 り で 非 円 唇 母 音 ︵ 唇 を 丸 め な い ︶ の [ ɯ ] ま た は [ ɯ ̈ ] で 、 西 日 本 一 般 で は 奥 舌 で 円 唇 母 音 の [ u ] で 発 音 す る 。 ま た 、 母 音 は 、 東 日 本 や 北 陸 、 出 雲 付 近 、 九 州 で 無 声 化 し や す く 、 東 海 、 近 畿 、 中 国 、 四 国 で は 無 声 化 し に く い [ 1 3 3 ] 。