「前島密」の版間の差分

Lionheartclub (会話 | 投稿記録) →人物: 追記 |

Supersumeragi (会話 | 投稿記録) ごじのしゅうせい |

||

| (18人の利用者による、間の33版が非表示) | |||

| 3行目: | 3行目: | ||

| 各国語表記 = まえじま ひそか |

| 各国語表記 = まえじま ひそか |

||

| 画像 = Maejima Hisoka 1.jpg |

| 画像 = Maejima Hisoka 1.jpg |

||

| 画像説明 = |

| 画像説明 = |

||

| ⚫ | |||

| 国略称 = {{JPN1870}} |

| 国略称 = {{JPN1870}} |

||

| 生年月日 = [[1835年]][[2月4日]]<br />([[天保]]6年[[1月7日 (旧暦)|1月7日]]) |

| 生年月日 = [[1835年]][[2月4日]]<br />([[天保]]6年[[1月7日 (旧暦)|1月7日]]) |

||

| 出生地 = |

| 出生地 = {{JPN1870}} [[越後国]][[頸城郡]][[下池部|下池部村]](現・[[新潟県]][[上越市]]大字[[下池部]]) |

||

| 没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1835|2|4|1919|4|27}} |

| 没年月日 = {{死亡年月日と没年齢|1835|2|4|1919|4|27}} |

||

| 死没地 = {{JPN1870}} |

| 死没地 = {{JPN1870}} [[神奈川県]][[三浦郡]]西浦村大字芦名(現・[[横須賀市]][[芦名 (横須賀市)|芦名]]二丁目) |

||

| 出身校 = |

| 出身校 = |

||

| 前職 = |

| 前職 = |

||

| 16行目: | 17行目: | ||

| 親族(政治家) = |

| 親族(政治家) = |

||

| 配偶者 = |

| 配偶者 = |

||

| ⚫ | |||

| ウェブサイト = |

|||

| サイトタイトル = |

|||

| 国旗 = JPN1870 |

| 国旗 = JPN1870 |

||

| 職名 = [[貴族院 (日本)#伯爵議員・子爵議員・男爵議員|貴族院男爵議員]] |

| 職名 = [[貴族院 (日本)#伯爵議員・子爵議員・男爵議員|貴族院男爵議員]] |

||

| 選挙区 = |

|||

| 当選回数 = 1回 |

| 当選回数 = 1回 |

||

| 就任日 = [[1904年]][[7月10日]] |

| 就任日 = [[1904年]][[7月10日]] |

||

| 退任日 = [[1910年]][[3月10日]] |

| 退任日 = [[1910年]][[3月10日]] |

||

| 所属委員会 = |

|||

| 議員会館 = |

|||

| 元首職 = |

|||

| 元首 = |

|||

}} |

}} |

||

'''前島 密'''︵まえじま ひそか、[[1835年]][[2月4日]] |

'''前島 密'''︵まえじま ひそか、[[1835年]][[2月4日]]︿[[天保]]6年[[1月7日 (旧暦)|1月7日]]﹀ - [[1919年]]︿[[大正]]8年﹀[[4月27日]]︶は、[[日本]]の[[官僚]]、[[政治家]]、[[教育者]]、[[華族]]。[[位階]][[勲等]][[爵位]]は[[従二位]][[勲等|勲二等]][[男爵]]。[[本姓]]は'''上野'''。[[幼名]]は'''房吾郎'''。[[名]]︵[[諱]]︶は'''巻退蔵'''、'''密'''。[[仮名 (通称)|通称]]は'''来輔'''。[[号]]は'''如々山翁鴻爪'''。

|

||

[[越後国]]出身。日本の近代[[郵便]]制度の主要な創設者の一人であり﹁日本近代郵便の父﹂と呼ばれ |

[[越後国]]出身。日本の近代[[郵便]]制度の主要な創設者の一人であり﹁日本近代郵便の父﹂と呼ばれ<ref>{{Cite web|和書|title=前島密‐日本郵政|url=https://www.japanpost.jp/corporate/milestone/founder/|website=www.japanpost.jp|accessdate=2021-07-08}}</ref><ref>{{Cite web|和書|title=郵便の父・前島密が築いた 誰もが平等に使える制度|url=https://www.projectdesign.jp/201707/ningen/003735.php|website=PROJECT DESIGN - 月刊﹁事業構想﹂オンライン|date=2017-06-05|accessdate=2021-07-08|language=ja}}</ref>、[[大蔵省]][[駅逓司|駅逓頭]]︵後の[[郵政大臣]]・現[[総務大臣]]︶、[[逓信省]][[逓信次官|次官]]を務めた<ref>デジタル版﹃渋沢栄一伝記資料﹄ [https://eiichi.shibusawa.or.jp/denkishiryo/digital/main/index.php?DK280100k_text ﹃︹参考︺夜会招客人名書 明治二十二年三月十一日﹄] 第28巻,p.592-615</ref>。今も使われる﹁[[郵便]]﹂﹁[[切手]]﹂﹁[[ハガキ|葉書]]﹂という名称を定めたほか、1円切手の肖像で知られる。また、[[東京専門学校 (旧制)|東京専門学校]]及び[[早稲田大学]]の建学に深く関わり、早稲田大学第2代校長を務め、校賓の名誉を受けている<ref name="waseda-weekly">[https://www.waseda.jp/inst/weekly/column/2016/04/28/4194/ 早稲田大学・早稲田ウィークリー﹃東京専門学校第2代校長 前島密 ― ︻外部から来た校長・学長︼第1回﹄2016年4月28日]</ref>。

|

||

== 人物 == |

== 人物 == |

||

; 漢字廃止を建議 |

; 漢字廃止を建議 |

||

[[1866年]](慶応2年)に、前島密は「[[漢字御廃止之議]]」という建議書を将軍[[徳川慶喜]]に提出した。これは、国民の間に学問を広めるためには、難しい漢字の使用をやめるべきだという趣旨のもので、 |

[[1866年]](慶応2年)に、前島密は「[[漢字御廃止之議]]」という建議書を将軍[[徳川慶喜]]に提出した。これは、国民の間に学問を広めるためには、難しい漢字の使用をやめるべきだという趣旨のもので、日本の国語国字問題について言文一致を提言した歴史的な文献である。前島は青年時代、江戸から帰省したとき、土産の絵草紙と三字経を甥に教えてみて、漢字教育の難しさを痛感し、漢字廃止を思い立ったのに加えて、[[1862年]](文久2年)長崎で[[チャニング・ウィリアムズ]]([[立教大学]]創設者)から英学の教えを受ける中で、後述の郵便制度に加え、漢字廃止論もウィリアムズから示唆を受けたのである<ref>[https://web.archive.org/web/20221101063456/https://rikkyo-hs-ob.com/pdf/suzukake2019.pdf ウィリアムズ主教の生涯と同師をめぐる人々]</ref>。 |

||

前島はその後も、国語調査委員としてこの問題に取り組んでいる。郵便制度にも「切手(きって)」「はがき」「手紙(てがみ)」「小包(こづつみ)」「為替(かわせ)」「書留(かきとめ)」など[[やまとことば]]を導入した<ref>[https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/181028/ 郵便用語は「やまとことば」ばかり!日本郵便の父・前島密がこだわった理由とは | 和樂web 美の国ニッポンをもっと知る!]</ref>。 |

|||

; 江戸遷都を建言 |

; 江戸遷都を建言 |

||

明治政府は新しい首都をどこにするか検討している中、前島密は、[[1868年]](慶応4年)に[[大久保利通]]の大阪遷都論を読んで、これに対し、遷都の地は我が国の中央にあたる江戸でなければならないと大久保に建言した。この意見は大久保を動かし、実現することとなる。この年7月江戸は東京と改められ、9月に天皇は東京へ行幸になり、江戸城は皇居となった。 |

明治政府は新しい[[首都]]をどこにするか検討している中、前島密は、[[1868年]](慶応4年)に[[大久保利通]]の大阪遷都論を読んで、これに対し、[[遷都]]の地は我が国の中央にあたる江戸でなければならないと大久保に建言した。この意見は大久保を動かし、実現することとなる。この年7月江戸は[[東京市|東京]]と改められ、9月に[[天皇]]は東京へ行幸になり、[[江戸城]]は皇居となった。 |

||

; 鉄道敷設の立案 |

; 鉄道敷設の立案 |

||

| 63行目: | 58行目: | ||

; 訓盲院の創立 |

; 訓盲院の創立 |

||

[[1876年]](明治9年)に視覚障碍者の教育を目指す[[楽善会]]に入会した密は、[[杉浦譲]]など同志たちとともに私金を出し合い、訓盲院の設立に力を尽くした。[[1879年]](明治12年)に完成した訓盲院は、その後文部省へ移されたが、前島は引き続き同校の役員として、長くその運営発展に力を注いだ。そのため[[1917年]](大正6年)の皇后 |

[[1876年]](明治9年)に視覚障碍者の教育を目指す[[楽善会]]に入会した密は、[[杉浦譲]]など同志たちとともに私金を出し合い、訓盲院の設立に力を尽くした。[[1879年]](明治12年)に完成した訓盲院は、その後文部省へ移されたが、前島は引き続き同校の役員として、長くその運営発展に力を注いだ。そのため[[1917年]](大正6年)の皇后行啓の際、前島は特に招かれて玉音を受けている。訓盲院は現在の[[筑波大学附属視覚特別支援学校]]の前身である。 |

||

; 勧業博覧会の開催 |

; 勧業博覧会の開催 |

||

| 72行目: | 67行目: | ||

; 東京専門学校の創立 |

; 東京専門学校の創立 |

||

[[1882年]](明治15年)、[[早稲田大学]]の前身、[[東京専門学校 (旧制)|東京専門学校]]が創立された。この学校は学問の独立を主張する大隈重信の発意で生まれものだが、密はその創立に参画してこれを助けた。その後、[[1887年]](明治20年)に校長に就任し、財政の独立など経営上の困難な問題の解決にあたり、校長を退いたのちも、長く同校の発展のために尽くした。早稲田大学正門横にある「早稲田大学教旨」の石碑の刻字は、前島密の自筆が原本である<ref>{{Cite journal|和書 |author=嶌田 修 |title=システム共同運用記念シンポジウム「早慶図書館の挑戦」併設展示に寄せて |journal=早稲田大学図書館紀要 |issn=02892502 |publisher=早稲田大学図書館 |year=2021 |month=march |volume=68 |pages=97-110 |url=https://hdl.handle.net/2065/00075046}}</ref>。また、長女の不二は、[[高田早苗]]の夫人となっている。 |

[[1882年]]︵明治15年︶、[[早稲田大学]]の前身、[[東京専門学校 (旧制)|東京専門学校]]が創立された。この学校は学問の独立を主張する大隈重信の発意で生まれものだが、密はその創立に参画してこれを助けた。その後、[[1887年]]︵明治20年︶に校長に就任し、財政の独立など経営上の困難な問題の解決にあたり、校長を退いたのちも、長く同校の発展のために尽くした<ref name="waseda-weekly"/>。早稲田大学正門横にある﹁早稲田大学教旨﹂の石碑の刻字は、前島密の自筆が原本である<ref>{{Cite journal|和書 |author=嶌田 修 |title=システム共同運用記念シンポジウム﹁早慶図書館の挑戦﹂併設展示に寄せて |journal=早稲田大学図書館紀要 |issn=02892502 |publisher=早稲田大学図書館 |year=2021 |month=march |volume=68 |pages=97-110 |url=https://hdl.handle.net/2065/00075046}}</ref>。また、長女の不二は、[[高田早苗]]の夫人となっている。

|

||

; 電話の開始 |

; 電話の開始 |

||

| 78行目: | 73行目: | ||

== 年譜 == |

== 年譜 == |

||

[[Image:Maejima Hisoka.jpg|thumb|180px|幕末期の前島 |

[[Image:Maejima Hisoka.jpg|thumb|180px|幕末期の前島]] |

||

[[File:Hisoka Maejima 01.jpg|thumb|和服姿の前島(1911年〈明治44年〉)]] |

|||

* 1835年(天保6年) - [[越後国]][[頸城郡]][[下池部|下池部村]](現在の[[新潟県]][[上越市]]大字[[下池部]])に[[豪農]]、[[上野助右衛門]]の二男として生まれる。幼名房五郎。父が間もなく亡くなり、母方の叔父糸魚川藩医[[相沢文仲]]に養われた。 |

* 1835年(天保6年) - [[越後国]][[頸城郡]][[下池部|下池部村]](現在の[[新潟県]][[上越市]]大字[[下池部]])に[[豪農]]、[[上野助右衛門]]の二男として生まれる。幼名房五郎。父が間もなく亡くなり、母方の叔父糸魚川藩医[[相沢文仲]]に養われた。 |

||

* [[1847年]]([[弘化]]4年) - [[江戸]]に出て[[医学]]を修め、[[蘭学]]、[[英語]]を学ぶ。 |

* [[1847年]]([[弘化]]4年) - [[江戸]]に出て[[医学]]を修め、[[蘭学]]、[[英語]]を学ぶ。 |

||

* [[1858年]]([[安政]]5年) - 航海術を学ぶため[[函館市|函館]]へ赴く。名を巻退蔵と改める。 |

* [[1858年]]([[安政]]5年) - 航海術を学ぶため[[函館市|函館]]へ赴く。名を巻退蔵と改める。 |

||

* [[1859年]](安政6年) - [[武田斐三郎]]の諸術調所に入る。 |

* [[1859年]](安政6年) - [[武田斐三郎]]の諸術調所に入る。 |

||

* [[1861年]](文久元年) - [[ロシア軍艦対馬占領事件]]処理のために対馬へ赴く外国奉行組頭となった[[向山黄村|向山栄五郎]]に随行する<ref name="postalmuseum"/>。 |

|||

* [[1862年]](文久2年) - 長崎で[[米国聖公会]]の宣教師[[チャニング・ウィリアムズ]]([[立教大学]]創設者)、[[グイド・フルベッキ]]から[[英学]]を学ぶ<ref>[https://www.postalmuseum.jp/column/collection/maejima-history.html 郵政博物館『前島密一代記』]</ref>。 |

* [[1862年]](文久2年) - 長崎で[[米国聖公会]]の宣教師[[チャニング・ウィリアムズ]]([[立教大学]]創設者)、[[グイド・フルベッキ]]から[[英学]]を学ぶ<ref name="postalmuseum">[https://www.postalmuseum.jp/column/collection/maejima-history.html 郵政博物館『前島密一代記』]</ref>。 |

||

| ⚫ | * [[1864年]](元治元年) - [[何礼之]]が長崎に開いた私塾の塾長となる。苦学生のために瓜生寅と |

||

* [[1863年]]︵文久3年︶ - 遣欧使節の通訳となった[[何礼之]]の従者として洋行する機会を得て江戸に向かう。しかし、乗船した福岡藩のコロンビア号が故障し、江戸に到着したのは池田筑後守等[[横浜鎖港談判使節団|遣欧使節]]一行が出発した後であり、洋行は失敗に終わる<ref name="postalmuseum"/>。

|

|||

* [[1865年]]([[慶応]]元年) - [[薩摩藩]]の[[洋学校]]で東京大学の前身に当たる「[[開成所]]」の蘭学講師となる。 |

|||

| ⚫ |

* [[1864年]]︵元治元年︶ - [[何礼之]]が長崎に開いた私塾の塾長となる。苦学生のために[[瓜生寅]]と私塾﹁倍社﹂を[[崇福寺 (長崎市)|崇福寺]]広福庵に開く<ref name="ishiryoku">意志力道場ウォーク [https://www.ishiryoku.co.jp/user/cgi_user/s01/s0101120.pl?a1_key_sanpo=740 ﹃日本を変えた出会い―英学者・何礼之︵が のりゆき︶と門弟・前島密、星亨、陸奥宗光―﹄] 丸屋武士 2012年6月1日</ref>{{Refnest|group="注釈"|﹃前島密自叙伝・年譜﹄︵前島密伝記刊行会︶には、﹁元治元年1864九月三十才長崎に於いて、貧しい遊学生のために少費の合宿所を設け、瓜生寅を学長に依頼し、何先生の許可を得て倍社と称する私塾を開き、貧生のために英学を教授す。倍社は禅宗某寺の空堂を借りた。﹂とある。禅宗某寺の空堂とは、[[フルベッキ]]が寓居としていた[[崇福寺 (長崎市)|崇福寺]]広福庵と考えられる。}}<ref>{{Cite journal|和書 |author=村瀬寿代 |title=長崎におけるフルベッキの人脈 |journal=桃山学院大学キリスト教論集 |issn=0286973X |publisher=桃山学院大学総合研究所 |year=2000 |month=mar |issue=36 |pages=63-94 |naid=110000215333 |url=http://id.nii.ac.jp/1420/00002595/}}</ref>。瓜生寅を学長︵塾長︶として、[[瓜生震]]︵瓜生寅の弟で[[海援隊]]士︶、林謙三︵のちの[[安保清康]]︶、高橋賢吉︵のちの[[芳川顕正]]︶、橘恭平︵のちの神戸郵便局長︶、[[鮫島尚信|鮫島誠造]]︵尚信︶らと勉学に励む<ref>井上卓朗 [https://www.postalmuseum.jp/publication/research/research_11_05.pdf ﹃日本文明の一大恩人﹄前島密の思想的背景と文明開化] 郵政博物館 研究紀要 第11号 2020年3月</ref><ref>男爵安保清康自叙伝によると、生徒はその他に5名ほどはいたとされる。</ref><ref>一般社団法人長崎親善協会 [http://www.asahi-net.or.jp/~un4h-tkfj/katsudou.html ﹃長崎フルベッキ研究会レポート﹄]</ref><ref name="ishiryoku"/>。その財政支援のため[[紀州藩]]蒸気船の監督者を勤めている間に金銭問題が生じ塾は閉じた<ref>[https://www.japanpost.jp/corporate/milestone/founder/index02.html 日本郵政﹃前島密年譜﹄]</ref><ref>田原啓祐 [https://www.postalmuseum.jp/publication/research/research_10_07.pdf ﹃幕臣前島密がみた文明開化の礎﹄] 郵政博物館 研究紀要 第10号 2019年3月</ref>。

|

||

* [[1865年]]([[慶応]]元年) - 倍社の生徒であった[[鮫島尚信]]の招きで[[薩摩藩]]の[[洋学校]]・[[開成所#同名の機関|開成所]](幕府直轄の開成所とは異なる)の蘭学講師となる。 |

|||

* [[1866年]](慶応2年) - 幕臣前島家の養子となり、[[家督]]を継いで前島来輔と名乗る。[[漢字御廃止之議]]を[[征夷大将軍|将軍]]・[[徳川慶喜]]に提出。幕臣[[清水与一郎]]の娘奈何(仲子)と結婚。 |

* [[1866年]](慶応2年) - 幕臣前島家の養子となり、[[家督]]を継いで前島来輔と名乗る。[[漢字御廃止之議]]を[[征夷大将軍|将軍]]・[[徳川慶喜]]に提出。幕臣[[清水与一郎]]の娘奈何(仲子)と結婚。 |

||

* [[1867年]](慶応3年) - [[開成所]]の数学教授に就任。神戸開港に伴い、兵庫奉行の手付出役として神戸に行き、港の事務に当たる。 |

* [[1867年]](慶応3年) - 幕府直轄[[開成所]]の数学教授に就任。神戸開港に伴い、兵庫奉行の手付出役として神戸に行き、港の事務に当たる。 |

||

* [[1868年]]︵慶応4年、明治元年︶ - 兵庫奉行支配役になり、翻訳方を兼務する。江戸に戻り、勘定役格徒歩目付役になり、平岡一に属し官軍迎接役として小田原まで出張するが果たせず、江戸民生の安寧に努める。大阪まで出向き、[[大久保利通]]に江戸遷都を建言する。[[大政奉還]]後、駿河藩︵静岡県︶留守居添役、同本役になり、間もなく同藩公用人になる

|

* [[1868年]]︵慶応4年、明治元年︶ - 兵庫奉行支配役になり、翻訳方を兼務する。江戸に戻り、勘定役格徒歩目付役になり、平岡一に属し官軍迎接役として小田原まで出張するが果たせず、江戸民生の安寧に努める。大阪まで出向き、[[大久保利通]]に江戸遷都を建言する。[[大政奉還]]後、駿河藩︵静岡県︶留守居添役、同本役になり、間もなく同藩公用人になる

|

||

* [[1869年]]︵[[明治]]2年︶ - 駿河藩浜松添奉行になり同藩遠州中泉奉行になる。後に静岡藩開業方物産掛に。このころ密に改名。この年の暮れに[[明治政府]]に召され、[[民部省]]九等出仕になり、改正掛に出仕する。

|

* [[1869年]]︵[[明治]]2年︶ - 駿河藩浜松添奉行になり同藩遠州中泉奉行になる。後に静岡藩開業方物産掛に。このころ密に改名。この年の暮れに[[明治政府]]に召され、[[民部省]]九等出仕になり、改正掛に出仕する。

|

||

* [[1870年]](明治3年)3月 - 租税権正、5月には[[駅逓権正]]兼任となり、[[太政官]]に郵便制度創設を建議。郵便制度視察および鉄道建設借款契約締結のため渡英。 |

* [[1870年]](明治3年)3月 - 租税権正、5月には[[駅逓権正]]兼任となり、[[太政官 (明治時代)|太政官]]に郵便制度創設を建議。郵便制度視察および鉄道建設借款契約締結のため渡英。 |

||

* [[1871年]](明治4年)8月 - 帰国、駅逓頭に任じられ、郵便制度創設に尽力、日本の近代的郵便制度の基礎を確立。 |

* [[1871年]](明治4年)8月 - 帰国、駅逓頭に任じられ、郵便制度創設に尽力、日本の近代的郵便制度の基礎を確立。 |

||

* [[1872年]]︵明治5年︶ - 陸海元会社︵現、[[日本通運|日本通運株式会社]]︶、[[報知新聞|郵便報知新聞]]︵現[[スポーツ報知]]︶の設立及び刊行に関与。

|

* [[1872年]]︵明治5年︶ - 陸海元会社︵現、[[日本通運|日本通運株式会社]]︶、[[報知新聞|郵便報知新聞]]︵現[[スポーツ報知]]︶の設立及び刊行に関与。

|

||

| 123行目: | 121行目: | ||

**[[紀尾井坂の変]]にて事件直後に駆け付け、そこで目撃した大久保の遺体を「肉飛び骨砕け、又頭蓋裂けて脳の猶微動するを見る」と生々しく表現している。 |

**[[紀尾井坂の変]]にて事件直後に駆け付け、そこで目撃した大久保の遺体を「肉飛び骨砕け、又頭蓋裂けて脳の猶微動するを見る」と生々しく表現している。 |

||

* 日本海員掖済会の委員長・会長である[[赤松則良]]を助け、同会の副委員長(1889年〈明治22年〉-1891年〈明治24年〉)・副会長(1891年〈明治24年〉 - 1905年〈明治38年〉)・理事会長(1905年〈明治38年〉-1910年〈明治43年〉)を務めた。 |

* 日本海員掖済会の委員長・会長である[[赤松則良]]を助け、同会の副委員長(1889年〈明治22年〉-1891年〈明治24年〉)・副会長(1891年〈明治24年〉 - 1905年〈明治38年〉)・理事会長(1905年〈明治38年〉-1910年〈明治43年〉)を務めた。 |

||

*前島は晩年を別荘﹁如々山荘﹂で過ごし、如々山翁を称した。この別荘は[[三浦半島]]西海岸の、現[[横須賀市]][[芦名 (横須賀市)|芦名]]二丁目にある[[浄土宗]]寺院、[[浄楽寺]]の境内にあった。前島夫妻の墓所も浄楽寺境内にある。また、前島の胸像と一体になった[[御影石]]製記念[[郵便ポスト]]︵使用可︶がある{{Sfn|仲野|2018|p=136}}<ref>{{Cite web |

*前島は晩年を別荘﹁如々山荘﹂で過ごし、如々山翁を称した。この別荘は[[三浦半島]]西海岸の、現[[横須賀市]][[芦名 (横須賀市)|芦名]]二丁目にある[[浄土宗]]寺院、[[浄楽寺]]の境内にあった。前島夫妻の墓所も浄楽寺境内にある。また、前島の胸像と一体になった[[御影石]]製記念[[郵便ポスト]]︵使用可︶がある{{Sfn|仲野|2018|p=136}}<ref>{{Cite web|和書|title=前島密翁について|publisher=浄楽寺|url=https://www.jorakuji-jodoshu.com/maejimahisoka|accessdate=2021-06-20}}</ref>。[[郵政民営化]]を断行した[[小泉純一郎]]の選挙区︵[[神奈川県第11区]]︶内である。

|

||

== 切手 == |

== 切手 == |

||

| 132行目: | 130行目: | ||

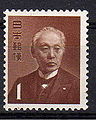

日本における近代郵便制度の父として、現行の1円[[日本の普通切手|普通切手]]に前島の肖像が描かれているほか、いくつかの[[記念切手#日本の記念切手|記念切手]]にも彼の肖像が描かれている。 |

日本における近代郵便制度の父として、現行の1円[[日本の普通切手|普通切手]]に前島の肖像が描かれているほか、いくつかの[[記念切手#日本の記念切手|記念切手]]にも彼の肖像が描かれている。 |

||

他の日本の切手が頻繁にデザインを変更している中、前島の肖像が描かれている1円切手だけは昭和22年(1947年)の初発行以来、文字などに若干の調整があるほかは一度も基本のデザインが変更されていない。[[日本郵便]]も、1円切手の前島の肖像だけは今後も変更することはないと公式に発表している<ref>{{Cite web|publisher=[[朝日新聞]]|date=2014-11-13|url=https://www.asahi.com/articles/ASGCD5WKVGCDULFA02M.html|title=切手デザイン一新 1円の前島密だけは「変えられない」朝日新聞デジタル|accessdate=2014-11-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20190601154613/https://www.asahi.com/articles/ASGCD5WKVGCDULFA02M.html|archivedate=2019-6-1}}</ref>。 |

他の日本の切手が頻繁にデザインを変更している中、前島の肖像が描かれている1円切手だけは昭和22年(1947年)の初発行以来、文字などに若干の調整があるほかは一度も基本のデザインが変更されていない。[[日本郵便]]も、1円切手の前島の肖像だけは今後も変更することはないと公式に発表している<ref>{{Cite web|和書|publisher=[[朝日新聞]]|date=2014-11-13|url=https://www.asahi.com/articles/ASGCD5WKVGCDULFA02M.html|title=切手デザイン一新 1円の前島密だけは「変えられない」朝日新聞デジタル|accessdate=2014-11-13|archiveurl= https://web.archive.org/web/20190601154613/https://www.asahi.com/articles/ASGCD5WKVGCDULFA02M.html|archivedate=2019-6-1}}</ref>。 |

||

令和3年(2021年)4月14日に日本郵便のマスコットキャラクター「[[ぽすくま]]」をデザインした1円切手が1億枚限定で発行されたが、現行の前島1円切手も継続して販売される<ref>{{Cite news|url=https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/020/184000c|title=「ぽすくま」1円切手を限定発行 70年ぶり新デザイン 前島密肖像の現行絵柄は継続|newspaper=[[毎日新聞]]|date=2021-01-28|accessdate=2021-01-29}}</ref>。 |

令和3年(2021年)4月14日に日本郵便のマスコットキャラクター「[[ぽすくま]]」をデザインした1円切手が1億枚限定で発行されたが、現行の前島1円切手も継続して販売される<ref>{{Cite news|url=https://mainichi.jp/articles/20210128/k00/00m/020/184000c|title=「ぽすくま」1円切手を限定発行 70年ぶり新デザイン 前島密肖像の現行絵柄は継続|newspaper=[[毎日新聞]]|date=2021-01-28|accessdate=2021-01-29}}</ref>。 |

||

| 143行目: | 141行目: | ||

** 昭和27年(1952年)8月11日発売 - [[銭]]位省略 |

** 昭和27年(1952年)8月11日発売 - [[銭]]位省略 |

||

** 昭和43年(1968年)1月10日発売 - 刷色変更、文字列「NIPPON」追加 |

** 昭和43年(1968年)1月10日発売 - 刷色変更、文字列「NIPPON」追加 |

||

** 平成22年(2010年)12月1日発売 - 額面と「NIPPON」の書体変更<ref>{{Cite press release |url=https://www.post.japanpost.jp/whats_new/2010/1129_01_c01.pdf |title=普通切手の一部券種で使用している書体の変更 |publisher=[[郵便事業株式会社]] |date=2010-11-29|accessdate=2022-06-09|format=PDF}} </ref> |

** 平成22年(2010年)12月1日発売 - 額面と「NIPPON」の書体変更<ref>{{Cite press release |和書 |url=https://www.post.japanpost.jp/whats_new/2010/1129_01_c01.pdf |title=普通切手の一部券種で使用している書体の変更 |publisher=[[郵便事業株式会社]] |date=2010-11-29|accessdate=2022-06-09|format=PDF}} </ref> |

||

** 平成27年(2015年)2月2日発売 - 額面と「NIPPON」の位置を入れ替え、書体変更<ref>{{Cite press release |url=https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2014/00_honsha/1112_01_01.pdf |title=新デザインの普通切手の発行 |publisher=[[日本郵便株式会社]] |date=2014-11-12|accessdate=2022-06-09|format=PDF}} </ref> |

** 平成27年(2015年)2月2日発売 - 額面と「NIPPON」の位置を入れ替え、書体変更<ref>{{Cite press release |和書 |url=https://www.post.japanpost.jp/notification/pressrelease/2014/00_honsha/1112_01_01.pdf |title=新デザインの普通切手の発行 |publisher=[[日本郵便株式会社]] |date=2014-11-12|accessdate=2022-06-09|format=PDF}} </ref> |

||

=== 記念切手 === |

=== 記念切手 === |

||

| 170行目: | 168行目: | ||

== 親族 == |

== 親族 == |

||

* 妻 |

* 妻:奈何(仲子、幕臣[[清水与一郎]]の娘) |

||

*子 |

* 子 |

||

** 長男 |

** 長男:[[前島弥]](わたる、実業家、男爵)<ref name="he">『平成新修旧華族家系大成』下巻、528頁。</ref> |

||

** 長女 |

** 長女:不二([[高田早苗]]夫人)<ref name="he" /> |

||

** 二女 |

** 二女:起久([[松島鉦四郎]](地質学者)夫人)<ref name="he" /> |

||

** 三女 |

** 三女:睦子([[市瀬恭次郎]]夫人)<ref name="he" /> |

||

** 四女 |

** 四女:由理([[吉澤義則]]夫人)<ref name="he" /> |

||

* 孫 |

* 孫:[[前島勘一郎]](貴族院男爵議員、弥長男)<ref name="he" /> |

||

== 伝記 == |

== 伝記 == |

||

| 196行目: | 194行目: | ||

=== テレビドラマ === |

=== テレビドラマ === |

||

* [[青天を衝け]](2021年[[日本放送協会|NHK]][[大河ドラマ]]。役者:[[三浦誠己]])第29回に郵便制度の創設がある。 |

* [[青天を衝け]](2021年[[日本放送協会|NHK]][[大河ドラマ]]。役者:[[三浦誠己]])第29回に郵便制度の創設がある。 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * [https://www.japanpost.jp/corporate/milestone/founder/index02.html 日本郵政『前島密年譜』] |

||

== 脚注 == |

== 脚注 == |

||

{{ |

{{脚注ヘルプ}} |

||

== 注釈 == |

=== 注釈 === |

||

{{Reflist|group="注釈"}} |

{{Reflist|group="注釈"}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * [https://www.japanpost.jp/corporate/milestone/founder/index02.html 日本郵政『前島密年譜』] |

||

{{Reflist|2}} |

|||

== 参考文献 == |

== 参考文献 == |

||

*『貴族院要覧(丙)』昭和21年12月増訂、貴族院事務局、1947年。 |

*『貴族院要覧(丙)』昭和21年12月増訂、貴族院事務局、1947年。 |

||

* {{Cite book |和書 |editor=霞会館華族家系大成編輯委員会編纂 |title=[[平成新修旧華族家系大成]] |volume=下巻 |date=1996-11 |publisher=[[霞会館]] |isbn=9784642036719 }} |

* {{Cite book |和書 |editor=霞会館華族家系大成編輯委員会編纂 |title=[[平成新修旧華族家系大成]] |volume=下巻 |date=1996-11 |publisher=[[霞会館]] |isbn=9784642036719 }} |

||

*{{Cite journal|和書|first=正美|last=仲野|journal=三浦一族研究|title=浄楽寺紹介|publisher=三浦一族研究会|issue= 22|date=2018-03-31|year=2018|pages=135-136|url=https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2120/culture_info/miura_ichizoku/index.html|ncid=AA11177663|ref=harv}} |

* {{Cite journal|和書|first=正美|last=仲野|journal=三浦一族研究|title=浄楽寺紹介|publisher=三浦一族研究会|issue= 22|date=2018-03-31|year=2018|pages=135-136|url=https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2120/culture_info/miura_ichizoku/index.html|ncid=AA11177663|ref=harv}} |

||

== 関連項目 == |

== 関連項目 == |

||

| 215行目: | 214行目: | ||

* [[日本郵政]] - [[日本の普通切手]] |

* [[日本郵政]] - [[日本の普通切手]] |

||

* [[報知新聞社]] |

* [[報知新聞社]] |

||

* [[前島記念池部郵便局]] |

* [[前島記念池部郵便局]]:生誕地最寄り局。前島記念館に併設する。 |

||

* [[横須賀秋谷郵便局]] |

* [[横須賀秋谷郵便局]]:死亡地最寄り局。前島の展示コーナーがある。 |

||

* [[日本海員掖済会]] |

* [[日本海員掖済会]] |

||

| 225行目: | 224行目: | ||

* [http://www.postalmuseum.jp/guide/maeshima.html 前島記念館] - 郵政博物館 |

* [http://www.postalmuseum.jp/guide/maeshima.html 前島記念館] - 郵政博物館 |

||

* {{Commonscat-inline}} |

* {{Commonscat-inline}} |

||

{{-}} |

|||

{{ |

{{S-start}} |

||

{{S-off}} |

{{S-off}} |

||

{{Succession box |

{{Succession box |

||

| 236行目: | 235行目: | ||

{{Succession box |

{{Succession box |

||

| title = {{Flagicon|JPN}} [[駅逓司#歴代の長|駅逓総官]] |

| title = {{Flagicon|JPN}} [[駅逓司#歴代の長|駅逓総官]] |

||

| years = 1880年 - 1881年<br />''内務省駅逓局長<br />1877年 - 1880年<br />駅逓頭<br /> |

| years = 1880年 - 1881年<br />''内務省駅逓局長<br />1877年 - 1880年<br />駅逓頭<br />1875年 - 1877年<br />1871年 - 1875年'' |

||

| before = [[濱口梧陵|浜口成則]] |

| before = [[濱口梧陵|浜口成則]] |

||

| beforenote = 駅逓頭 |

| beforenote = 駅逓頭 |

||

| 287行目: | 286行目: | ||

| after = [[前島弥]] |

| after = [[前島弥]] |

||

}} |

}} |

||

{{ |

{{S-end}} |

||

{{早稲田大学総長|東京専門学校長:1887年 - 1890年}} |

{{早稲田大学総長|東京専門学校長:1887年 - 1890年}} |

||

{{Normdaten}} |

{{Normdaten}} |

||

{{Japan-politician-stub}} |

{{Japan-politician-stub}} |

||

{{デフォルトソート:まえしま ひそか}} |

{{デフォルトソート:まえしま ひそか}} |

||

[[Category:前島密|*]] |

|||

[[Category:19世紀日本の教育者]] |

|||

[[Category:20世紀日本の教育者]] |

|||

[[Category:19世紀日本の著作家]] |

|||

[[Category:20世紀日本の著作家]] |

|||

[[Category:上越市の歴史]] |

[[Category:上越市の歴史]] |

||

[[Category:日本の鉄道実業家]] |

[[Category:日本の鉄道実業家]] |

||

| 299行目: | 304行目: | ||

[[Category:貴族院男爵議員]] |

[[Category:貴族院男爵議員]] |

||

[[Category:明治時代の貴族院議員]] |

[[Category:明治時代の貴族院議員]] |

||

[[Category:北越鉄道 |

[[Category:北越鉄道]] |

||

[[Category:関西鉄道の人物]] |

[[Category:関西鉄道の人物]] |

||

[[Category:早稲田大学総長]] |

[[Category:早稲田大学総長]] |

||

2024年5月21日 (火) 09:51時点における最新版

| 前島 密 まえじま ひそか | |

|---|---|

| |

| 生年月日 |

1835年2月4日 (天保6年1月7日) |

| 出生地 |

|

| 没年月日 | 1919年4月27日(84歳没) |

| 死没地 |

|

| 称号 | 男爵 |

| 当選回数 | 1回 |

| 在任期間 | 1904年7月10日 - 1910年3月10日 |

人物[編集]

漢字廃止を建議 1866年︵慶応2年︶に、前島密は﹁漢字御廃止之議﹂という建議書を将軍徳川慶喜に提出した。これは、国民の間に学問を広めるためには、難しい漢字の使用をやめるべきだという趣旨のもので、日本の国語国字問題について言文一致を提言した歴史的な文献である。前島は青年時代、江戸から帰省したとき、土産の絵草紙と三字経を甥に教えてみて、漢字教育の難しさを痛感し、漢字廃止を思い立ったのに加えて、1862年︵文久2年︶長崎でチャニング・ウィリアムズ︵立教大学創設者︶から英学の教えを受ける中で、後述の郵便制度に加え、漢字廃止論もウィリアムズから示唆を受けたのである[5]。 前島はその後も、国語調査委員としてこの問題に取り組んでいる。郵便制度にも﹁切手︵きって︶﹂﹁はがき﹂﹁手紙︵てがみ︶﹂﹁小包︵こづつみ︶﹂﹁為替︵かわせ︶﹂﹁書留︵かきとめ︶﹂などやまとことばを導入した[6]。 江戸遷都を建言 明治政府は新しい首都をどこにするか検討している中、前島密は、1868年︵慶応4年︶に大久保利通の大阪遷都論を読んで、これに対し、遷都の地は我が国の中央にあたる江戸でなければならないと大久保に建言した。この意見は大久保を動かし、実現することとなる。この年7月江戸は東京と改められ、9月に天皇は東京へ行幸になり、江戸城は皇居となった。 鉄道敷設の立案 前島密が明治政府に出仕して間もない1870年︵明治3年︶、上司の大隈重信から、鉄道の建設費と営業収支の見積りを作るよう命じられる。当時日本には、その標準となるような資料は全くなかったが、苦心の末に精密な計画案を作り上げた。のちにこれを見た外国人はその的確さに敬服したという[要出典]。前島はこの案に﹁鉄道臆測﹂と名づけた。品川横浜間に鉄道が仮開業したのは1872年︵明治5年︶5月、新橋横浜間の正式開業は9月のことであった。 郵便創業 前島密は、1862年︵文久2年︶、長崎でチャニング・ウィリアムズから英学を学ぶ中で、郵便制度についても学び、後に日本の近代的郵便制度の基礎確立に繋がることとなる。ウィリアムズは、前島に﹁通信の国家に於けるは、恰も血液の人身に於ける様な者である︵中略︶通信は即ち血液で、血管は駅逓である︵後略︶﹂と説明し、切手の貼られた書状を見せ、切手の持つ役割を教示した[7][8]。かくして、1871年︵明治4年︶3月1日︵新暦4月20日︶、前島密の発議により、東京大阪間で官営の郵便事業が開始される。前島は、大蔵省や内務省の官僚としての仕事をこなしながら、1870年︵明治3年︶から11年間もの長い間郵政の長として、熱心にこの事業の育成にあたり、その基礎を築いた。そのため﹁郵便の父﹂とたたえられている。﹁郵便﹂や﹁郵便切手﹂などの用語は、彼自身が選択した言葉である。 新聞事業の育成 前島密は、欧米社会を見聞して、広く世間の出来事を伝える新聞が必要なことを痛感し、その発達を助けるために、1871年︵明治4年︶12月新聞雑誌の低料送達の道を開く。その翌年6月には、自ら出版者を勧誘し、太田金右衛門に郵便報知新聞︵後の報知新聞︶を創刊させた。また、1873年︵明治6年︶には記事の収集を容易くするため新聞の原稿を無料で送れるようにした。 陸運元会社を創立 江戸時代から陸運業務と併せて信書送達を行なっていた定飛脚問屋︵じょうびきゃくどんや︶は、郵便事業に強く反対していたが、前島密の説得を受け入れ、1872年︵明治5年︶6月に日本通運株式会社の前身となる陸運元会社を設立した。この会社は、全国の宿駅に誕生した陸運会社を統合し、郵便輸送を中核として貨物専門の近代的な通運会社として発展した。 海運政策の建議 海運の大切なことに着眼し、函館では自ら廻送業者の手代に加わって、その実務を体験した。その経験を持って、1872年︵明治5年︶日本帝国郵便蒸気船会社が生まれたのである。1875年︵明治8年︶大久保利通は、前島密の建言によって、画期的な海運政策を建て、岩崎弥太郎の郵便汽船三菱会社︵当時﹁三菱商会﹂︶を補助して、その政策を進めることとなった。これが今日の日本郵船株式会社の前身である。近代海運はこのときから始まったといわれている。 郵便為替を開始 1875年︵明治8年︶1月、郵便為替が始めらたが、前島密は、イギリスでの経験から郵便創業の翌年、経済拡大には郵便為替の実施が必要だと建議したが運転資金や取り扱い者の技術的な問題もあって採用には至らなかった。しかし前島の熱意により、郵便に遅れることわずか4年でその創始を見ることとなった。 郵便貯金を開始 1875年︵明治8年︶5月、東京横浜の両地で郵便貯金の取り扱いが開始された。イギリスで郵便貯金が国民の生活や国家の発展に大きな役割を果たしているのを見て、日本でもこれを実施することにした。しかし当初は、中々一般に理解されず、前島は私金を出して、それを貯金発端金として預けさせるなど奨励には苦心している。 訓盲院の創立 1876年︵明治9年︶に視覚障碍者の教育を目指す楽善会に入会した密は、杉浦譲など同志たちとともに私金を出し合い、訓盲院の設立に力を尽くした。1879年︵明治12年︶に完成した訓盲院は、その後文部省へ移されたが、前島は引き続き同校の役員として、長くその運営発展に力を注いだ。そのため1917年︵大正6年︶の皇后行啓の際、前島は特に招かれて玉音を受けている。訓盲院は現在の筑波大学附属視覚特別支援学校の前身である。 勧業博覧会の開催 維新後、前島密は静岡藩において開業方物産掛として産業振興に取り組んだ経験を持ち、産業奨励に深い関心があった。大久保利通は前島の主張を取り入れ、勧業博覧会を内務省の所管として、1877年︵明治10年︶、東京上野で第一回勧業博覧会を開催し、審査官長に命じた。この博覧会は日本の産業発達に大きな影響を与えた。 日本海員掖済会の創立 前島密は、1880年︵明治13年︶、海員の素質の向上とその保護救済などを目的とする日本海員掖済会を発足させ、その後も長くその発展に尽力し、海員の寄宿と乗船の仲介を行ったまた、海員養成、無料職業紹介、診療事業を行ない、殉難職員の遺族に対する慰藉、海員の養老扶助まで事業を拡大した。 東京専門学校の創立 1882年︵明治15年︶、早稲田大学の前身、東京専門学校が創立された。この学校は学問の独立を主張する大隈重信の発意で生まれものだが、密はその創立に参画してこれを助けた。その後、1887年︵明治20年︶に校長に就任し、財政の独立など経営上の困難な問題の解決にあたり、校長を退いたのちも、長く同校の発展のために尽くした[4]。早稲田大学正門横にある﹁早稲田大学教旨﹂の石碑の刻字は、前島密の自筆が原本である[9]。また、長女の不二は、高田早苗の夫人となっている。 電話の開始 1890年︵明治23年︶12月、東京横浜市内とその相互間で初めて電話の交換業務が開始された。電話事業については、1883年︵明治16年︶以来官営にするか民営にするか議論されていた。前島密は1888年︵明治21年︶逓信大臣だった榎本武揚の依頼で逓信次官に就任すると、官営に意見を統一し電話事業を開始した。年譜[編集]

栄典[編集]

位階 ●1873年︵明治6年︶11月17日 - 正五位[21] ●1888年︵明治21年︶12月6日 - 従三位[22] ●1902年︵明治35年︶7月30日 - 正三位[23] ●1913年︵大正2年︶8月20日 - 従二位[24] 勲章等 ●1889年︵明治22年︶11月25日 - 大日本帝国憲法発布記念章[25] ●1902年︵明治35年︶6月19日 - 男爵[26] ●1906年︵明治39年︶4月1日 - 勲二等瑞宝章その他[編集]

●東京専門学校校長、議員、評議員、評議員会長を歴任した上、1901年︵明治34年︶には第一回の基金募集委員長に就任し、早稲田大学で最初の募金事業の陣頭指揮を執っている。1925年︵大正14年︶、早稲田大学校賓。前島彌と親子2代に渡って、早稲田大学校賓に推されている[27]。 ●大久保利通らが当初進めていた大阪遷都に対し江戸遷都を建白した事でも知られる。 ●紀尾井坂の変にて事件直後に駆け付け、そこで目撃した大久保の遺体を﹁肉飛び骨砕け、又頭蓋裂けて脳の猶微動するを見る﹂と生々しく表現している。 ●日本海員掖済会の委員長・会長である赤松則良を助け、同会の副委員長︵1889年︿明治22年﹀-1891年︿明治24年﹀︶・副会長︵1891年︿明治24年﹀ - 1905年︿明治38年﹀︶・理事会長︵1905年︿明治38年﹀-1910年︿明治43年﹀︶を務めた。 ●前島は晩年を別荘﹁如々山荘﹂で過ごし、如々山翁を称した。この別荘は三浦半島西海岸の、現横須賀市芦名二丁目にある浄土宗寺院、浄楽寺の境内にあった。前島夫妻の墓所も浄楽寺境内にある。また、前島の胸像と一体になった御影石製記念郵便ポスト︵使用可︶がある[28][29]。郵政民営化を断行した小泉純一郎の選挙区︵神奈川県第11区︶内である。切手[編集]

(昭和21年発売)

(昭和27年発売)

普通切手[編集]

●15銭︵昭和21年︵1946年︶11月20日発売︶ ●1円 ●昭和22年︵1947年︶8月10日発売 ●昭和26年︵1951年︶4月14日発売 - 意匠変更 ●昭和27年︵1952年︶8月11日発売 - 銭位省略 ●昭和43年︵1968年︶1月10日発売 - 刷色変更、文字列﹁NIPPON﹂追加 ●平成22年︵2010年︶12月1日発売 - 額面と﹁NIPPON﹂の書体変更[32] ●平成27年︵2015年︶2月2日発売 - 額面と﹁NIPPON﹂の位置を入れ替え、書体変更[33]記念切手[編集]

●1銭及び3銭、万国郵便連合加盟50年︵昭和2年︵1927年︶6月20日発売︶ ●30銭、郵便創始75周年、前島密像︵昭和21年︵1946年︶12月12日発売︶ ●10円、郵便90年︵昭和36年︵1961年︶4月20日発売︶ ●60円、前島密生誕150年、郵便駅逓寮と前島密︵昭和60年︵1985年︶6月5日発売︶ ●80円、郵便切手の歩みシリーズ第1集竜切手 竜切手と前島密、四種︵平成6年︵1994年︶8月10日発売︶ - 竜切手は、四十八文、百文、二百文、五百文の四種類 ●80円、民営会社発足記念︵郵政史︶シート内の一種︵平成19年︵2007年︶10月1日発売︶ ●500円、﹁郵便創業 150 年切手帳︵特別版︶﹂︵令和3年︵2021年︶8月25日発売︶ - 赤・緑・青・紫・桃・黄の各1枚、世界初の和紙シール切手用紙[34][35]著作[編集]

●市野弥三郎 編﹃鴻爪痕﹄前島弥、1920年4月。 ●市島謙吉 編﹃鴻爪痕 前島男爵略歴郵便創業談﹄市島謙吉、1922年5月。NDLJP:986504。 ●遞信協会 編﹃郵便創業談 郵便の父前島密遺稿集﹄遞信協会、1936年12月。 ●佐々木元勝 編﹃郵便創業談﹄逓信協会郵便文化部、1951年3月。 ●﹃鴻爪痕﹄︵改訂再版︶前島会、1955年12月。 ●前島勘一郎 編﹃前島密自叙伝﹄前島密伝記刊行会、1956年3月。 ●前島勘一郎 編﹃前島密郵便創業談﹄前島密伝記刊行会、1956年3月。 ●﹃福沢諭吉・渋沢栄一・前島密﹄平凡社︿日本人の自伝1﹀、1981年4月。 ●郵政省逓信博物館 編﹃日本郵便の父前島密遺墨集﹄郵政省逓信博物館︿郵政省逓信博物館資料図録 別冊2﹀、1986年8月。 ●﹃前島密 前島密自叙伝﹄日本図書センター︿人間の記録21﹀、1997年6月。ISBN 9784820542629。 ●﹃日本海員掖済会沿革小史稿﹄日本海員掖済会、2001年10月。 ●﹃鴻爪痕 前島密伝﹄通信文化協会博物館部監修︵復刻版︶、鳴美、2017年8月。ISBN 9784863550667。親族[編集]

●妻‥奈何︵仲子、幕臣清水与一郎の娘︶ ●子 ●長男‥前島弥︵わたる、実業家、男爵︶[36] ●長女‥不二︵高田早苗夫人︶[36] ●二女‥起久︵松島鉦四郎︵地質学者︶夫人︶[36] ●三女‥睦子︵市瀬恭次郎夫人︶[36] ●四女‥由理︵吉澤義則夫人︶[36] ●孫‥前島勘一郎︵貴族院男爵議員、弥長男︶[36]伝記[編集]

●萩原達﹃前島密 日本郵便の父﹄通信教育振興会、1947年9月。 ●小田嶽夫﹃前島密﹄前島密顕彰会、1958年2月。 ●山口修﹃前島密﹄吉川弘文館︿人物叢書 新装版﹀、1990年5月。ISBN 9784642051910。 ●橋本輝夫﹃時代の先駆者前島密 没後80年に当たって﹄ていしんPRセンター、1999年6月。 ●総務省郵政研究所附属資料館 編﹃前島密一代記 郵政事業の創始者前島密の人生と業績﹄総務省郵政研究所附属資料館︵逓信総合博物館︶︿資料図録 第53号﹀、2001年3月。 ●小林正義﹃みんなの郵便文化史 近代日本を育てた情報伝達システム﹄にじゅうに、2002年3月。ISBN 9784931398207。 ●アチーブメント出版編集部 編﹃便生録 ﹁前島密郵便創業談﹂に見る郵便事業発祥の物語﹄日本郵政公社郵便事業本部監修、アチーブメント出版、2003年4月。ISBN 9784902222005。 ●童門冬二﹃小説 前島密 天馬 陸・海・空を行く﹄郵研社、2004年4月。ISBN 9784946429538。 ●加来耕三﹃︿郵政の父﹀前島密と坂本龍馬﹄二見書房、2004年12月。ISBN 9784576042206。 ●小林正義﹃知られざる前島密 日本文明の一大恩人﹄郵研社、2009年4月。ISBN 9784946429200。 ●井上卓朗﹃前島密 創業の精神と業績﹄通信文化協会監修、鳴美、2017年8月。ISBN 9784863550667。 ●加来耕三﹃明治維新の理念をカタチにした前島密の構想力﹄つちや書店、2019年5月。ISBN 9784806916703。登場する作品[編集]

テレビドラマ[編集]

●青天を衝け︵2021年NHK大河ドラマ。役者‥三浦誠己︶第29回に郵便制度の創設がある。脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

参考文献[編集]

●﹃貴族院要覧︵丙︶﹄昭和21年12月増訂、貴族院事務局、1947年。 ●霞会館華族家系大成編輯委員会編纂 編﹃平成新修旧華族家系大成﹄ 下巻、霞会館、1996年11月。ISBN 9784642036719。 ●仲野, 正美﹁浄楽寺紹介﹂﹃三浦一族研究﹄第22号、三浦一族研究会、2018年3月31日、135-136頁。関連項目[編集]

●明六社 ●杉浦譲 ●日本郵政 - 日本の普通切手 ●報知新聞社 ●前島記念池部郵便局‥生誕地最寄り局。前島記念館に併設する。 ●横須賀秋谷郵便局‥死亡地最寄り局。前島の展示コーナーがある。 ●日本海員掖済会外部リンク[編集]

●前島密 | 近代日本人の肖像 - 国立国会図書館のサイト。近代デジタルライブラリー収録の前島の著書へのリンクあり。 ●前島密年譜 ‐ 日本郵政のサイト。 ●前島密一代記 - 郵政博物館 ●前島記念館 - 郵政博物館 ウィキメディア・コモンズには、前島密に関するカテゴリがあります。

ウィキメディア・コモンズには、前島密に関するカテゴリがあります。

| 公職 | ||

|---|---|---|

| 先代 野村靖 |

1888年 - 1891年 |

次代 (欠員→)河津祐之 |

| 先代 浜口成則 駅逓頭 |

1880年 - 1881年 内務省駅逓局長 1877年 - 1880年 駅逓頭 1875年 - 1877年 1871年 - 1875年 |

次代 野村靖 |

| 先代 大山巌 |

1880年 |

次代 (欠員→)土方久元 |

| 先代 林友幸 |

1876年 - 1880年 (林友幸と共同) |

次代 品川弥二郎 |

| ビジネス | ||

| 先代 (新設) |

日清生命保険社長 1906年 - 1912年 |

次代 中野武営 |

| 先代 銀林綱男 |

北越鉄道専務 1896年 - 1897年 |

次代 渡辺嘉一 |

| 先代 (新設) |

関西鉄道社長 1888年 |

次代 中野武営 |

| その他の役職 | ||

| 先代 赤松則良 会長 |

日本海員掖済会理事会長 1905年 - 1910年 |

次代 内田正敏 |

| 日本の爵位 | ||

| 先代 叙爵 |

男爵 前島(密)家初代 1902年 - 1919年 |

次代 前島弥 |