(9人の利用者による、間の17版が非表示)

4行目:

4行目:

'''インドの歴史'''(インドのれきし、History of India)では、[[インダス文明]]以来の[[インド]]の歴史について略述する。

'''インドの歴史'''(インドのれきし、History of India)では、[[インダス文明]]以来の[[インド]]の歴史について略述する。

== インダス文明・ガンジス文明 ==

== インダス・ガンジス文明 ==

=== インダス文明 ===

=== インダス文明 ===

[[ファイル:IVC Map.png|thumb|200px|right|インダス文明]]

[[ファイル:IVC Map.png|thumb|200px|right|インダス文明]]

{{Main|インダス文明}}

{{Main|インダス文明}}

[ [ 紀 元 前 2 6 0 0 年 ] ] 頃 よ り 、 [ [ イ ン ダ ス 川 ] ] 流 域 に [ [ イ ン ダ ス 文 明 ] ] が 栄 え た 。 民 族 系 統 は 諸 説 あ り 、 [ [ : e n : I r a v a t h a m M a h a d e v a n | I r a v a t h a m M a h a d e v a n ] ] が [ [ 紀 元 前 3 5 0 0 年 ] ] 頃 に 西 ア ジ ア か ら 移 住 し て き た と の ド ラ ヴ ィ ダ 人 仮 説 ︵ D r a v i d i a n h y p o t h e s i s 、 南 イ ン ド の [ [ ド ラ ヴ ィ ダ 語 | ド ラ ヴ ィ ダ ] ] 系 の 民 族 ︶ を 提 唱 し た が 、 [ [ ワ シ ン ト ン 大 学 ] ] の R a j e s h P . N . R a o は ド ラ ヴ ィ ダ 人 仮 説 へ の 有 力 な 反 例 を 示 し 、 [ [ フ ィ ン ラ ン ド ] ] の 研 究 者 { { 仮 リ ン ク | ア ス コ ・ パ ル ボ ラ | e n | A s k o P a r p o l a } } が 支 持 し 、 研 究 は 振 り 出 し に 戻 っ て い る < r e f > [ h t t p : / / w i r e d . j p / w v / 2 0 0 9 / 0 4 / 2 4 / 未 解 読 の イ ン ダ ス 文 字 を 、 人 工 知 能 で 解 析 / 未 解 読 の イ ン ダ ス 文 字 を 、 人 工 知 能 で 解 析 ] ( W I R E D . j p ) { { リ ン ク 切 れ | d a t e = 2 0 2 1 年 10 月 } } < / r e f > 。

[ [ 紀 元 前 2 6 0 0 年 ] ] 頃 よ り 、 [ [ イ ン ダ ス 川 ] ] 流 域 に [ [ イ ン ダ ス 文 明 ] ] が 栄 え た 。 民 族 系 統 は 諸 説 あ り 、 [ [ : e n : I r a v a t h a m M a h a d e v a n | I r a v a t h a m M a h a d e v a n ] ] が [ [ 紀 元 前 3 5 0 0 年 ] ] 頃 に 西 ア ジ ア か ら 移 住 し て き た と の ド ラ ヴ ィ ダ 人 仮 説 ︵ D r a v i d i a n h y p o t h e s i s 、 南 イ ン ド の [ [ ド ラ ヴ ィ ダ 語 | ド ラ ヴ ィ ダ ] ] 系 の 民 族 ︶ を 提 唱 し た が 、 [ [ ワ シ ン ト ン 大 学 ( ワ シ ン ト ン 州 ) | ワ シ ン ト ン 大 学 ] ] の R a j e s h P . N . R a o は ド ラ ヴ ィ ダ 人 仮 説 へ の 有 力 な 反 例 を 示 し 、 [ [ フ ィ ン ラ ン ド ] ] の 研 究 者 { { 仮 リ ン ク | ア ス コ ・ パ ル ボ ラ | e n | A s k o P a r p o l a } } が 支 持 し 、 研 究 は 振 り 出 し に 戻 っ て い る < r e f > [ h t t p : / / w i r e d . j p / w v / 2 0 0 9 / 0 4 / 2 4 / 未 解 読 の イ ン ダ ス 文 字 を 、 人 工 知 能 で 解 析 / 未 解 読 の イ ン ダ ス 文 字 を 、 人 工 知 能 で 解 析 ] ( W I R E D . j p ) { { リ ン ク 切 れ | d a t e = 2 0 2 1 年 10 月 } } < / r e f > 。

[ [ パ ン ジ ャ ー ブ 地 方 ] ] の [ [ ハ ラ ッ パ ー ] ] 、 [ [ シ ン ド 州 | シ ン ド 地 方 ] ] の [ [ モ ヘ ン ジ ョ ダ ロ | モ エ ン ジ ョ ・ ダ ー ロ ] ] な ど の 遺 跡 が 知 ら れ る ほ か 、 沿 岸 部 の [ [ ロ ー タ ル ] ] で は [ [ 造 船 ] ] が 行 わ れ て い た 痕 跡 が み ら れ 、 [ [ メ ソ ポ タ ミ ア ] ] と 交 流 し て い た 可 能 性 が あ る 。

[ [ パ ン ジ ャ ー ブ 地 方 ] ] の [ [ ハ ラ ッ パ ー ] ] 、 [ [ シ ン ド 州 | シ ン ド 地 方 ] ] の [ [ モ ヘ ン ジ ョ ダ ロ | モ エ ン ジ ョ ・ ダ ー ロ ] ] な ど の 遺 跡 が 知 ら れ る ほ か 、 沿 岸 部 の [ [ ロ ー タ ル ] ] で は [ [ 造 船 ] ] が 行 わ れ て い た 痕 跡 が み ら れ 、 ウ ル を 始 め と し た [ [ メ ソ ポ タ ミ ア ] ] の 諸 都 市 と 交 流 し て い た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p p = 3 8 - 3 9 } } 。

焼き[[煉瓦]]を用いて街路や[[用水路]]、浴場などを建造し、一定の都市計画にもとづいて建設されていることを特徴としていたが、紀元前2000年頃から衰退へとむかった。この頃になると各地域ごとに文化発展がみられ、{{仮リンク|アハール・バナス文化|en|Ahar-Banas culture}} (Ahar-Banas culture)、{{仮リンク|マールワー王国|en|Malava Kingdom|label=マールワー文化}} (Malava Kingdom, Malwa culture)、{{仮リンク|ジョールウェー|en|Jorwe|label=ジョールウェー文化}} (Jorwe culture) などがその例として挙げられる。

焼 き [ [ 煉 瓦 ] ] を 用 い て 街 路 や [ [ 用 水 路 ] ] 、 浴 場 な ど を 建 造 し 、 一 定 の 都 市 計 画 に も と づ い て 建 設 さ れ て い る こ と を 特 徴 と し て い た が 、 紀 元 前 2 0 0 0 年 頃 か ら 衰 退 へ と む か っ た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 3 9 } } 。 こ の 頃 に な る と 各 地 域 ご と に 文 化 発 展 が み ら れ 、 { { 仮 リ ン ク | ア ハ ー ル ・ バ ナ ス 文 化 | e n | A h a r - B a n a s c u l t u r e } } ( A h a r - B a n a s c u l t u r e ) 、 { { 仮 リ ン ク | マ ー ル ワ ー 王 国 | e n | M a l a v a K i n g d o m | l a b e l = マ ー ル ワ ー 文 化 } } ( M a l a v a K i n g d o m , M a l w a c u l t u r e ) 、 { { 仮 リ ン ク | ジ ョ ー ル ウ ェ ー | e n | J o r w e | l a b e l = ジ ョ ー ル ウ ェ ー 文 化 } } ( J o r w e c u l t u r e ) な ど が そ の 例 と し て 挙 げ ら れ る 。

これらの文化が滅亡した要因として環境問題(紀元前1628年から紀元前1626年までの気候変動の原因となった[[ギリシャ]]・[[サントリーニ島]]の[[ミノア噴火]])などが指摘されているが、[[インダス文字]]が未解読なこともあり、詳細ははっきりとしていない。

こ れ ら の 文 化 が 滅 亡 し た 要 因 と し て 環 境 問 題 ︵ 紀 元 前 1 6 2 8 年 か ら 紀 元 前 1 6 2 6 年 ま で の 気 候 変 動 の 原 因 と な っ た [ [ ギ リ シ ャ ] ] ・ [ [ サ ン ト リ ー ニ 島 ] ] の [ [ ミ ノ ア 噴 火 ] ] ︶ な ど が 指 摘 さ れ て い る が 、 [ [ イ ン ダ ス 文 字 ] ] が 未 解 読 な こ と も あ り 、 詳 細 は は っ き り と し て い な い { { R e f n e s t | 都 市 活 動 の 停 止 の 要 因 と し て は 、 こ の ほ か 乾 燥 化 に よ る と す る 考 え や ア ー リ ヤ 人 の 侵 入 の 結 果 と す る 考 え な ど が あ る が 、 現 在 こ れ ら の 説 は 否 定 さ れ て い る 。 2 0 0 7 年 現 在 有 力 視 さ れ て い る 説 は 、 土 地 の 隆 起 に よ る イ ン ダ ス 川 の 洪 水 の 頻 発 、 ガ ッ ガ ル ・ ハ ー ク ラ ー 川 の 干 上 が り 、 こ れ ら の 要 因 に よ る イ ン フ ラ と 農 業 生 産 力 の 衰 亡 で あ る 。 し か し な が ら 、 こ の 環 境 変 動 説 も 考 古 学 的 ・ 地 質 学 的 証 明 の 裏 付 け が 十 分 と は 言 え な い { { s f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 4 0 } } 。 | g r o u p = † } } 。

(インドの歴史におけるヨーガについては後述)

=== 前期ヴェーダ時代 ===

=== 前期ヴェーダ時代 ===

[[ファイル:KhyberPassPakistan.jpg|thumb|200px|right|カイバル峠]]

[[ファイル:KhyberPassPakistan.jpg|thumb|200px|right|カイバル峠]]

{{Main|ヴェーダ}}

{{Main|ヴェーダ}}

[[インド・アーリア人]]は、紀元前1500年前後に現在の[[アフガニスタン]]・[[バクトリア]]から北西インド(現在のパキスタン)に移住したと考えられているが<ref>{{cite book|author=Masica, Colin P|title=The Indo-Aryan languages|year=1993|origyear=1991|publisher=Cambridge University Press|isbn=0521299446|edition=paperback|page=36}}</ref>、インドの伝承では移動に関して何も記していない。[[リグ・ヴェーダ]]によれば、その後、[[バラタ族]]・[[トリツ族]]など諸部族の間で戦争が勃発した([[十王戦争]])。バラタ族の社会は、いくつかの部族集団によって構成されていた。部族を率いたものを「ラージャン」と称し、ラージャンの統制下で戦争などが遂行された。ラージャンの地位は世襲されることが多かったが、[[部族]]の構成員からの支持を前提としており、その権力は専制的なものではなかったとされる。

[ [ イ ン ド ・ ア ー リ ア 人 ] ] は 、 紀 元 前 1 5 0 0 年 前 後 に 現 在 の [ [ ア フ ガ ニ ス タ ン ] ] ・ [ [ バ ク ト リ ア ] ] か ら 北 西 イ ン ド ︵ 現 在 の パ キ ス タ ン ︶ に 移 住 し た と 考 え ら れ て い る が < r e f > { { c i t e b o o k | a u t h o r = M a s i c a , C o l i n P | t i t l e = T h e I n d o - A r y a n l a n g u a g e s | y e a r = 1 9 9 3 | o r i g y e a r = 1 9 9 1 | p u b l i s h e r = C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s | i s b n = 0 5 2 1 2 9 9 4 4 6 | e d i t i o n = p a p e r b a c k | p a g e = 3 6 } } < / r e f > 、 イ ン ド の 伝 承 で は 移 動 に 関 し て 何 も 記 し て い な い 。 ﹃ [ [ リ グ ・ ヴ ェ ー ダ ] ] ﹄ に よ れ ば 、 そ の 後 、 [ [ バ ラ タ 族 ] ] ・ [ [ ト リ ツ 族 ] ] な ど 諸 部 族 の 間 で 戦 争 が 勃 発 し た ︵ [ [ 十 王 戦 争 ] ] ︶ 。 バ ラ タ 族 の 社 会 は 、 い く つ か の 部 族 集 団 に よ っ て 構 成 さ れ て い た 。 部 族 を 率 い た も の を ﹁ ラ ー ジ ャ ン ﹂ と 称 し 、 ラ ー ジ ャ ン の 統 制 下 で 戦 争 な ど が 遂 行 さ れ た 。 ラ ー ジ ャ ン の 地 位 は 世 襲 さ れ る こ と が 多 か っ た が 、 [ [ 部 族 ] ] の 構 成 員 か ら の 支 持 を 前 提 と し て お り 、 そ の 権 力 は 専 制 的 な も の で は な か っ た と さ れ る { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 8 2 } } 。

バ ラ タ 族 は 、 軍 事 力 に お い て 先 住 民 を 圧 倒 す る 一 方 で 、 先 住 民 か ら 農 耕 文 化 の 諸 技 術 を 学 ん だ 。 こ う し て 、 前 期 ヴ ェ ー ダ 時 代 後 半 に は 、 牧 畜 生 活 か ら 農 耕 生 活 へ の 移 行 が 進 ん で い っ た 。 ま た 、 バ ラ タ 族 と 先 住 民 族 の [ [ プ ー ル 族 ] ] の 混 血 も 進 ん で い っ た ︵ [ [ ク ル 族 ] ] の 誕 生 ︶ 。 ﹃ [ [ リ グ ・ ヴ ェ ー ダ ] ] ﹄ に お い て 、 先 住 民 に 由 来 す る 発 音 が 用 い ら れ て い る こ と も 、 こ う し た 裏 付 け に な っ て い る 。 彼 ら の 神 々 へ の 讃 歌 と 祭 式 を ま と め た も の が [ [ ヴ ェ ー ダ ] ] で あ る 。 司 祭 者 [ [ バ ラ モ ン ] ] が ヴ ェ ー ダ の 神 々 を ま つ り 、 こ こ に [ [ ヴ ェ ー ダ の 宗 教 ] ] が 初 期 [ [ バ ラ モ ン 教 ] ] と し て イ ン ド 化 し て い っ た 。

バ ラ タ 族 は 、 軍 事 力 に お い て 先 住 民 を 圧 倒 す る 一 方 で 、 先 住 民 か ら 農 耕 文 化 の 諸 技 術 を 学 ん だ 。 こ う し て 、 前 期 ヴ ェ ー ダ 時 代 後 半 に は 、 牧 畜 生 活 か ら 農 耕 生 活 へ の 移 行 が 進 ん で い っ た 。 ま た 、 バ ラ タ 族 と 先 住 民 族 の [ [ プ ー ル 族 ] ] の 混 血 も 進 ん で い っ た ︵ [ [ ク ル 族 ] ] の 誕 生 ︶ 。 ﹃ [ [ リ グ ・ ヴ ェ ー ダ ] ] ﹄ に お い て 、 先 住 民 に 由 来 す る 発 音 が 用 い ら れ て い る こ と も 、 こ う し た 裏 付 け に な っ て い る 。 彼 ら の 神 々 へ の 讃 歌 と 祭 式 を ま と め た も の が [ [ ヴ ェ ー ダ ] ] で あ る 。 司 祭 者 [ [ バ ラ モ ン ] ] が ヴ ェ ー ダ の 神 々 を ま つ り 、 こ こ に [ [ ヴ ェ ー ダ の 宗 教 ] ] が 初 期 [ [ バ ラ モ ン 教 ] ] と し て イ ン ド 化 し て い っ た 。

(インドの歴史におけるヨーガについては後述)

=== 後期ヴェーダ時代とガンジス文明 ===

=== 後期ヴェーダ時代とガンジス文明 ===

31行目:

27行目:

[[ファイル:Ancient india.png|thumb|280px|right|十六大国の位置]]

[[ファイル:Ancient india.png|thumb|280px|right|十六大国の位置]]

{{Main|十六大国}}

{{Main|十六大国}}

[ [ 紀 元 前 1 0 0 0 年 ] ] 頃 よ り 、 バ ラ タ 族 は [ [ ガ ン ジ ス 川 ] ] 流 域 へ と 移 動 し た 。 そ し て 、 こ の 地 に 定 着 し て 本 格 的 な 農 耕 社 会 を 形 成 し た 。 農 耕 技 術 の 発 展 と 余 剰 生 産 物 の 発 生 に と も な い 、 徐 々 に 商 工 業 の 発 展 も 見 ら れ る よ う に な り 、 諸 勢 力 が 台 頭 し て [ [ 十 六 大 国 ] ] が 興 亡 を 繰 り 広 げ る 時 代 へ と 突 入 し た 。 ﹃ [ [ マ ハ ー バ ー ラ タ ] ] ﹄ に よ る と 、 [ [ 紀 元 前 9 5 0 年 ] ] 頃 に ク ル 族 の 子 孫 で あ る [ [ カ ウ ラ ヴ ァ ] ] 王 家 が 内 部 分 裂 し 、 { { 仮 リ ン ク | ク ル ク シ ェ ー ト ラ の 戦 い | e n | K u r u k s h e t r a W a r } } で [ [ パ ン チ ャ ー ラ 国 ] ] に 敗 北 し て 衰 退 し て い っ た 。 こ う し た 中 で 、 祭 司 階 級 で あ る [ [ バ ラ モ ン ] ] が そ の 絶 対 的 地 位 を 失 い 、 戦 争 や 商 工 業 に 深 く 関 わ る [ [ ク シ ャ ト リ ヤ ] ] ・ [ [ ヴ ァ イ シ ャ ] ] の 社 会 的 な 地 位 上 昇 が も た ら さ れ た 。 十 六 大 国 の う ち 、 と り わ け [ [ マ ガ ダ 国 ] ] と [ [ コ ー サ ラ 国 ] ] が 二 大 勢 力 と し て 強 勢 で あ っ た 。 十 六 大 国 の ひ と つ に 数 え ら れ た [ [ ガ ン ダ ー ラ ] ] は 、 [ [ 紀 元 前 6 世 紀 ] ] 後 半 に [ [ ア ケ メ ネ ス 朝 ] ] の [ [ ダ レ イ オ ス 1 世 ] ] の イ ン ド 遠 征 ( [ [ : e n : I r a n i a n i n v a s i o n o f I n d u s V a l l e y ] ] ) に よ っ て 支 配 さ れ る よ う に な り 、 他 の イ ン ド の 国 々 か ら 切 り 離 さ れ ア フ ガ ニ ス タ ン の 歴 史 を 歩 み 始 め る こ と に な っ た 。

[ [ 紀 元 前 1 0 0 0 年 ] ] 頃 よ り 、 バ ラ タ 族 は [ [ ガ ン ジ ス 川 ] ] 流 域 へ と 移 動 し た 。 そ し て 、 こ の 地 に 定 着 し て 本 格 的 な 農 耕 社 会 を 形 成 し た 。 ま た 、 こ の 時 代 に 鉄 器 が 導 入 さ れ た 。 鉄 器 に よ る 農 耕 技 術 の 発 展 と 、 そ れ に 伴 う 余 剰 生 産 物 の 発 生 に よ っ て 、 徐 々 に 商 工 業 の 発 展 も 見 ら れ る よ う に な っ た 。 農 作 物 と し て は 、 そ れ ま で 栽 培 さ れ て い た 大 麦 に 加 え 、 ガ ン ジ ス 川 流 域 で は 米 が 作 ら れ た 。 さ ら に 、 小 麦 の 栽 培 も 開 始 さ れ た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 8 3 } } 。

ヴ ェ ー ダ 祭 式 文 化 を 拠 り 所 と し た 社 会 は 拡 大 を 続 け 、 現 在 の 東 イ ン ド 、 [ [ ビ ハ ー ル 州 ] ] に あ た る 地 域 に ま で 広 が っ た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 8 4 } } 。 一 方 で 、 ヴ ェ ー ダ 祭 式 文 化 の 拡 大 は 、 旧 来 の 政 治 勢 力 ・ 伝 統 的 祭 式 観 の 影 響 力 低 下 を も た ら し た 。 北 イ ン ド で は 諸 勢 力 が 台 頭 し 、 [ [ 十 六 大 国 ] ] が 興 亡 を 繰 り 広 げ る 時 代 へ と 突 入 し た 。 ﹃ [ [ マ ハ ー バ ー ラ タ ] ] ﹄ に よ る と 、 [ [ 紀 元 前 9 5 0 年 ] ] 頃 に ク ル 族 の 子 孫 で あ る [ [ カ ウ ラ ヴ ァ ] ] 王 家 が 内 部 分 裂 し 、 { { 仮 リ ン ク | ク ル ク シ ェ ー ト ラ の 戦 い | e n | K u r u k s h e t r a W a r } } で [ [ パ ン チ ャ ー ラ 国 ] ] に 敗 北 し て 衰 退 し て い っ た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 8 5 } } 。 こ う し た 中 で 、 祭 司 階 級 で あ る [ [ バ ラ モ ン ] ] が そ の 絶 対 的 地 位 を 失 い 、 戦 争 や 商 工 業 に 深 く 関 わ る [ [ ク シ ャ ト リ ヤ ] ] ・ [ [ ヴ ァ イ シ ャ ] ] の 社 会 的 な 地 位 上 昇 が も た ら さ れ た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p p = 8 1 - 8 3 } } 。 十 六 大 国 の う ち 、 と り わ け [ [ マ ガ ダ 国 ] ] と [ [ コ ー サ ラ 国 ] ] が 二 大 勢 力 と し て 強 勢 で あ っ た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 8 5 } } 。 十 六 大 国 の ひ と つ に 数 え ら れ た [ [ ガ ン ダ ー ラ ] ] は 、 [ [ 紀 元 前 6 世 紀 ] ] 後 半 に [ [ ア ケ メ ネ ス 朝 ] ] の [ [ ダ レ イ オ ス 1 世 ] ] の イ ン ド 遠 征 ( [ [ : e n : I r a n i a n i n v a s i o n o f I n d u s V a l l e y ] ] ) に よ っ て 支 配 さ れ る よ う に な り { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p = 1 0 3 } } 、 他 の イ ン ド の 国 々 か ら 切 り 離 さ れ ア フ ガ ニ ス タ ン の 歴 史 を 歩 み 始 め る こ と に な っ た 。

==== ウパニシャッド哲学と新宗教 ====

==== ウパニシャッド哲学と新宗教 ====

{{Main|ウパニシャッド|仏教|ジャイナ教|枢軸時代|六師外道}}

{{Main|ウパニシャッド|仏教|ジャイナ教|枢軸時代|六師外道}}

紀元前5世紀になると、4大ヴェーダが完成し、バラモン教が宗教として完成した。ガンジス川流域で諸国の抗争が続く中で[[バラモン]]が凋落すると、それに代わり[[クシャトリヤ]]や[[ヴァイシャ]]が勢力を伸ばすようになった。こうした変化を背景にウパニシャッド哲学がおこり、その影響下に[[マハーヴィーラ]](ヴァルダマーナ)によって[[ジャイナ教]]が、[[マッカリ・ゴーサーラ]]によって[[アージーヴィカ教]]が、[[釈迦]](シャカ、ガウタマ・シッダールタ)によって[[初期仏教]]が、それぞれ創始され当時の'''インド四大宗教'''はほぼ同時期にそろって誕生し、「[[六師外道]]」とも呼称された自由思想家たちが活躍した。

紀元前5世紀になると、4大ヴェーダが完成し、バラモン教が宗教として完成した。ガンジス川流域で諸国の抗争が続く中で[[バラモン]]が凋落すると、それに代わり[[クシャトリヤ]]や[[ヴァイシャ]]が勢力を伸ばすようになった。こうした変化を背景にウパニシャッド哲学がおこり、その影響下に[[マハーヴィーラ]](ヴァルダマーナ)によって[[ジャイナ教]]が、[[マッカリ・ゴーサーラ]]によって[[アージーヴィカ教]]が、[[釈迦]](シャカ、ガウタマ・シッダールタ)によって[[初期仏教]]が、それぞれ創始され当時の'''インド四大宗教'''はほぼ同時期にそろって誕生し、「[[六師外道]]」とも呼称された自由思想家たちが活躍した。

(インドの歴史におけるヨーガについては後述)

=== ペルシャとギリシャの征服 ===

=== ペルシャとギリシャの征服 ===

{{Main|[[アケメネス朝]]|[[:en:Greco-Buddhism|Greco-Buddhism]]|[[アレクサンドロス3世]]|[[ナンダ朝]]|[[:en:Gangaridai|Gangaridai]]|グレコ・バクトリア王国|インド・グリーク朝|マッロイ戦役}}

{{Main|[[アケメネス朝]]|[[:en:Greco-Buddhism|Greco-Buddhism]]|[[アレクサンドロス3世]]|[[ナンダ朝]]|[[:en:Gangaridai|Gangaridai]]|グレコ・バクトリア王国|インド・グリーク朝|マッロイ戦役}}

[[紀元前330年]]頃には、インド北西部に[[マケドニア王国]]の[[アレクサンドロス3世]](大王)が進出していた。

[ [ 紀 元 前 3 3 0 年 ] ] 頃 に は 、 イ ン ド 北 西 部 に [ [ マ ケ ド ニ ア 王 国 ] ] の [ [ ア レ ク サ ン ド ロ ス 3 世 ] ] ︵ 大 王 ︶ が 進 出 し 、 ナ ン ダ 朝 マ ガ ダ 国 ︵ 後 述 ︶ に 接 触 し て い た { { S f n | 山 崎 & 小 西 | 2 0 0 7 | p p = 1 0 3 - 1 0 4 } } 。

== 古代インドの諸王朝 ==

== 古代インドの諸王朝 ==

70行目:

66行目:

仏像彫刻では、上述の[[ガンダーラ]]のほか、[[マトゥラー]]ではインド様式による製作がなされるようになった。

仏像彫刻では、上述の[[ガンダーラ]]のほか、[[マトゥラー]]ではインド様式による製作がなされるようになった。

(インドの歴史におけるヨーガについては後述)

=== 二大叙事詩と『マヌ法典』 ===

=== 二大叙事詩と『マヌ法典』 ===

109行目:

103行目:

=== 南インドの諸王朝 ===

=== 南インドの諸王朝 ===

[[ファイル:Rathas-Mahabalipuram.jpg|280px|right|thumb|マハーバリプラムの「石彫寺院」(ラタ)、7世紀]]

[[ファイル:Mahabalipuram, Pancha Rathas, Tamil Nadu, India .jpg|280px|right|thumb|マハーバリプラムの「石彫寺院」(ラタ)、7世紀]]

{{Main|前期チャールキヤ朝|パッラヴァ朝|ラーシュトラクータ朝|チョーラ朝|エローラ石窟群|パッタダカル}}

{{Main|前期チャールキヤ朝|パッラヴァ朝|ラーシュトラクータ朝|チョーラ朝|エローラ石窟群|パッタダカル}}

武 勇 を ほ こ っ た ハ ル シ ャ 王 も 、 デ カ ン 高 原 を 本 拠 と す る [ [ チ ャ ー ル キ ヤ 朝 ] ] に だ け は 敗 れ 、 [ [ 南 イ ン ド ] ] 進 出 は 阻 ま れ た 。 6 世 紀 か ら [ [ 8 世 紀 ] ] に か け て の [ [ 前 期 チ ャ ー ル キ ヤ 朝 ] ] に は 、 7 世 紀 の プ ラ ケ ー シ ン 2 世 や 8 世 紀 の ヴ ィ ク ラ マ ー デ ィ テ ィ ヤ 2 世 な ど の 君 主 が 現 れ 、 と く に ヒ ン ド ゥ ー 教 建 築 の 隆 盛 は 顕 著 で 、 チ ャ ー ル キ ヤ 朝 の さ ら に 南 に あ っ て そ れ と 対 峙 し た [ [ タ ミ ル 人 ] ] 王 朝 [ [ パ ッ ラ ヴ ァ 朝 ] ] の 建 築 は 高 水 準 を ほ こ っ た 。 パ ッ ラ ヴ ァ 朝 時 代 の 建 築 と し て は [ [ マ ハ ー バ リ プ ラ ム | マ ハ ー バ リ プ ラ ム の 建 造 物 群 ] ] が 著 名 で 、 そ の 技 術 は ヴ ィ ク ラ マ ー デ ィ テ ィ ヤ 2 世 に よ っ て チ ャ ー ル キ ヤ 朝 に 伝 え ら れ 、 首 都 { { 仮 リ ン ク | バ ー ダ ー ミ | e n | B a d a m i } } や ﹁ 戴 冠 の 都 ﹂ [ [ パ ッ タ ダ カ ル ] ] に 数 多 く の 寺 院 建 築 を 生 ん だ 。

武 勇 を ほ こ っ た ハ ル シ ャ 王 も 、 デ カ ン 高 原 を 本 拠 と す る [ [ チ ャ ー ル キ ヤ 朝 ] ] に だ け は 敗 れ 、 [ [ 南 イ ン ド ] ] 進 出 は 阻 ま れ た 。 6 世 紀 か ら [ [ 8 世 紀 ] ] に か け て の [ [ 前 期 チ ャ ー ル キ ヤ 朝 ] ] に は 、 7 世 紀 の プ ラ ケ ー シ ン 2 世 や 8 世 紀 の ヴ ィ ク ラ マ ー デ ィ テ ィ ヤ 2 世 な ど の 君 主 が 現 れ 、 と く に ヒ ン ド ゥ ー 教 建 築 の 隆 盛 は 顕 著 で 、 チ ャ ー ル キ ヤ 朝 の さ ら に 南 に あ っ て そ れ と 対 峙 し た [ [ タ ミ ル 人 ] ] 王 朝 [ [ パ ッ ラ ヴ ァ 朝 ] ] の 建 築 は 高 水 準 を ほ こ っ た 。 パ ッ ラ ヴ ァ 朝 時 代 の 建 築 と し て は [ [ マ ハ ー バ リ プ ラ ム | マ ハ ー バ リ プ ラ ム の 建 造 物 群 ] ] が 著 名 で 、 そ の 技 術 は ヴ ィ ク ラ マ ー デ ィ テ ィ ヤ 2 世 に よ っ て チ ャ ー ル キ ヤ 朝 に 伝 え ら れ 、 首 都 { { 仮 リ ン ク | バ ー ダ ー ミ | e n | B a d a m i } } や ﹁ 戴 冠 の 都 ﹂ [ [ パ ッ タ ダ カ ル ] ] に 数 多 く の 寺 院 建 築 を 生 ん だ 。

136行目:

130行目:

{{Main|チョーラ朝|パーンディヤ朝}}

{{Main|チョーラ朝|パーンディヤ朝}}

一 方 で [ [ 南 イ ン ド ] ] で は 、 10 世 紀 後 半 こ ろ か ら [ [ タ ミ ル ] ] 系 の ヒ ン ド ゥ ー 王 国 [ [ チ ョ ー ラ 朝 ] ] が イ ン ド 洋 貿 易 で 繁 栄 し た 。 11 世 紀 前 半 に は 、 商 業 上 の 覇 権 を め ぐ っ て 東 南 ア ジ ア の [ [ シ ュ リ ー ヴ ィ ジ ャ ヤ 王 国 ] ] ま で 遠 征 を 敢 行 し た 。 チ ョ ー ラ 朝 は 12 世 紀 末 に 再 建 さ れ た [ [ パ ー ン デ ィ ヤ 朝 ] ] ︵ 後 期 パ ー ン デ ィ ヤ 朝 ︶ に よ っ て 13 世 紀 後 半 に 滅 ぼ さ れ た 。

一 方 で [ [ 南 イ ン ド ] ] で は 、 10 世 紀 後 半 こ ろ か ら [ [ タ ミ ル ] ] 系 の ヒ ン ド ゥ ー 王 国 [ [ チ ョ ー ラ 朝 ] ] が イ ン ド 洋 貿 易 で 繁 栄 し た 。 11 世 紀 前 半 に は 、 商 業 上 の 覇 権 を め ぐ っ て 東 南 ア ジ ア の [ [ シ ュ リ ー ヴ ィ ジ ャ ヤ 王 国 ] ] ま で 遠 征 を 敢 行 し た 。 チ ョ ー ラ 朝 は 12 世 紀 末 に 再 建 さ れ た [ [ パ ー ン デ ィ ヤ 朝 ] ] ︵ 後 期 パ ー ン デ ィ ヤ 朝 ︶ に よ っ て 13 世 紀 後 半 に 滅 ぼ さ れ た 。

(インドの歴史におけるヨーガについては後述)

=== ヴィジャヤナガル王国 ===

=== ヴィジャヤナガル王国 ===

160行目:

152行目:

=== バクティ信仰とシク教の創始 ===

=== バクティ信仰とシク教の創始 ===

[[ファイル:Amritsar-golden-temple-00.JPG|280px|right|thumb|アムリトサルの黄金寺院]]

[[ファイル:Goldener Tempel Amritsar 2022 -11 -21 4 .jpg |280px|right|thumb|アムリトサルの黄金寺院]]

{{Main|シク教}}

{{Main|シク教}}

や が て 北 イ ン ド で は 都 市 と 商 工 業 が 発 展 し 、 [ [ ム ス リ ム 商 人 ] ] の 活 発 な 活 動 と ス ー フ ィ ー 信 仰 の 修 行 者 に よ る 布 教 と が あ い ま っ て 、 イ ス ラ ー ム 教 が イ ン ド 各 地 に 広 が っ て い た 。 イ ス ラ ー ム の 平 等 主 義 的 な [ [ 一 神 教 ] ] の 考 え 方 に 影 響 さ れ て 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 の な か で も 15 世 紀 ご ろ か ら 北 イ ン ド を 中 心 に [ [ バ ク テ ィ ] ] 信 仰 が ひ ろ ま っ た 。 身 分 の 低 い 人 び と の あ い だ で イ ス ラ ー ム に 改 宗 す る 人 も 増 え た 。 や が て 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 と イ ス ラ ー ム 教 の 違 い を こ え た 普 遍 的 な 神 の 存 在 を 主 張 す る 人 び と が あ ら わ れ 、 そ の 流 れ を く む [ [ グ ル ・ ナ ー ナ ク ] ] に よ っ て [ [ シ ク 教 ] ] が 創 始 さ れ た 。

や が て 北 イ ン ド で は 都 市 と 商 工 業 が 発 展 し 、 [ [ ム ス リ ム 商 人 ] ] の 活 発 な 活 動 と ス ー フ ィ ー 信 仰 の 修 行 者 に よ る 布 教 と が あ い ま っ て 、 イ ス ラ ー ム 教 が イ ン ド 各 地 に 広 が っ て い た 。 イ ス ラ ー ム の 平 等 主 義 的 な [ [ 一 神 教 ] ] の 考 え 方 に 影 響 さ れ て 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 の な か で も 15 世 紀 ご ろ か ら 北 イ ン ド を 中 心 に [ [ バ ク テ ィ ] ] 信 仰 が ひ ろ ま っ た 。 身 分 の 低 い 人 び と の あ い だ で イ ス ラ ー ム に 改 宗 す る 人 も 増 え た 。 や が て 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 と イ ス ラ ー ム 教 の 違 い を こ え た 普 遍 的 な 神 の 存 在 を 主 張 す る 人 び と が あ ら わ れ 、 そ の 流 れ を く む [ [ グ ル ・ ナ ー ナ ク ] ] に よ っ て [ [ シ ク 教 ] ] が 創 始 さ れ た 。

256行目:

248行目:

==== チャンドラ・ボースとインド国民軍 ====

==== チャンドラ・ボースとインド国民軍 ====

{{Main|スバス・チャンドラ・ボース|インド国民軍}}

{{Main|スバス・チャンドラ・ボース|インド国民軍}}

[ [ 第 二 次 世 界 大 戦 ] ] で は 、 国 民 会 議 派 か ら 決 裂 し た 急 進 派 の [ [ ス バ ス ・ チ ャ ン ド ラ ・ ボ ー ス | チ ャ ン ド ラ ・ ボ ー ス ] ] が 日 本 の 援 助 に よ っ て [ [ イ ン ド 国 民 軍 ] ] を 結 成 し 、 独 立 を め ざ す 動 き も 生 ま れ た 。 イ ン ド 国 民 軍 は 、 日 本 軍 が [ [ 1 9 4 2 年 ] ] に [ [ 英 領 マ ラ ヤ ] ] や [ [ シ ン ガ ポ ー ル ] ] を 占 領 し た 後 、 捕 虜 と な っ た [ [ 英 印 軍 ] ] 将 兵 の 中 か ら 志 願 者 を 募 っ た の が は じ ま り で あ っ た 。 [ [ エ リ ッ ク ・ ホ ブ ズ ボ ー ム ] ] は 、 イ ン ド の 独 立 を 、 ガ ン ジ ー ・ ネ ル ー ら の 国 民 会 議 派 に よ る 独 立 運 動 よ り も 、 日 本 軍 と チ ャ ン ド ラ ・ ボ ー ス が 率 い る イ ン ド 国 民 軍 ( I N A ) が 協 同 し て 、 英 国 領 イ ン ド へ 進 攻 し た [ [ イ ン パ ー ル 作 戦 ] ] に 依 っ て も た ら さ れ た と し て い る < r e f > 河 合 秀 和 訳 ﹃ 20 世 紀 の 歴 史 ― ― 極 端 な 時 代 ︵ 上 ・ 下 ︶ ﹄ ︵ 三 省 堂 、 1 9 9 6 年 ︶ { { 要 ペ ー ジ 番 号 | d a t e = y y y y 年 m 月 } } < / r e f > 。 ま た 、 日 本 に 亡 命 し て い た [ [ A . M . ナ イ ル ] ] や [ [ ラ ー ス ・ ビ ハ ー リ ー ・ ボ ー ス ] ] ら 独 立 運 動 家 の 存 在 も あ り 、 イ ギ リ ス に 代 わ っ て イ ン ド を 占 領 し た 日 本 軍 は イ ン ド 人 を { { 誰 範 囲 2 | 丁 重 に 扱 っ た と い う | d a t e = 2 0 1 8 年 8 月 } } 。

[ [ 第 二 次 世 界 大 戦 ] ] で は 、 国 民 会 議 派 か ら 決 裂 し た 急 進 派 の [ [ ス バ ス ・ チ ャ ン ド ラ ・ ボ ー ス | チ ャ ン ド ラ ・ ボ ー ス ] ] が 日 本 の 援 助 に よ っ て [ [ イ ン ド 国 民 軍 ] ] を 結 成 し 、 独 立 を め ざ す 動 き も 生 ま れ た 。 イ ン ド 国 民 軍 は 、 日 本 軍 が [ [ 1 9 4 2 年 ] ] に [ [ 英 領 マ ラ ヤ ] ] や [ [ シ ン ガ ポ ー ル ] ] を 占 領 し た 後 、 捕 虜 と な っ た [ [ 英 印 軍 ] ] 将 兵 の 中 か ら 志 願 者 を 募 っ た の が は じ ま り で あ っ た 。 [ [ エ リ ッ ク ・ ホ ブ ズ ボ ー ム ] ] は 、 イ ン ド の 独 立 を 、 ガ ン ジ ー ・ ネ ル ー ら の 国 民 会 議 派 に よ る 独 立 運 動 よ り も 、 日 本 軍 と チ ャ ン ド ラ ・ ボ ー ス が 率 い る イ ン ド 国 民 軍 ( I N A ) が 協 同 し て 、 英 国 領 イ ン ド へ 進 攻 し た [ [ イ ン パ ー ル 作 戦 ] ] に 依 っ て も た ら さ れ た と し て い る < r e f > 河 合 秀 和 訳 ﹃ 20 世 紀 の 歴 史 ― ― 極 端 な 時 代 ︵ 上 ・ 下 ︶ ﹄ ︵ 三 省 堂 、 1 9 9 6 年 ︶ { { 要 ペ ー ジ 番 号 | d a t e = y y y y 年 m 月 } } < / r e f > 。 ま た 、 日 本 に 亡 命 し て い た [ [ A . M . ナ イ ル ] ] や [ [ ラ ー ス ・ ビ ハ ー リ ー ・ ボ ー ス ] ] ら 独 立 運 動 家 の 存 在 も あ り 、 日 本 軍 は イ ン ド 人 を { { 誰 範 囲 2 | 丁 重 に 扱 っ た と い う | d a t e = 2 0 1 8 年 8 月 } } 。

(インドの歴史におけるヨーガについては後述)

== 第二次世界大戦後 ==

== 第二次世界大戦後 ==

309行目:

299行目:

1990年代より[[ヒンドゥー至上主義]]の立場をとる[[インド人民党]]が[[アタル・ビハーリー・ヴァージペーイー]](バジパイ)らの指導のもと勢力を伸ばし、1998年から2004年まで政権を獲得した。

1990年代より[[ヒンドゥー至上主義]]の立場をとる[[インド人民党]]が[[アタル・ビハーリー・ヴァージペーイー]](バジパイ)らの指導のもと勢力を伸ばし、1998年から2004年まで政権を獲得した。

2004年以降は国民会議派で[[シク教徒]]の[[マンモハン・シン]]政権が続いている。

2004年5月から2014年5月まで は国民会議派で[[シク教徒]]の[[マンモハン・シン]]、2014年5月以降は[[インド人民党]]の[[ナレンドラ・モディ]] が首相を務め ている。

=== BRICsの一角 ===

=== BRICsの一角 ===

319行目:

309行目:

その一方では、広大な国土に対する[[インフラ]]整備が進んでいないことがしばしば指摘される。2006年8月10日、モンスーンによる洪水の被害者は、東部の[[グジャラート]]、南東部の[[アーンドラ・プラデーシュ]]の2州だけで約1300万人に上る惨事となった。

その一方では、広大な国土に対する[[インフラ]]整備が進んでいないことがしばしば指摘される。2006年8月10日、モンスーンによる洪水の被害者は、東部の[[グジャラート]]、南東部の[[アーンドラ・プラデーシュ]]の2州だけで約1300万人に上る惨事となった。

[[2019年インド総選挙]]では、[[インド人民党]]が過半数の議席を獲得した<ref>{{Cite web|和書

|url=https://www.jetro.go.jp/biznews/2019/05/8322791d56f1e7c2.html |title=下院総選挙、モディ政権与党のBJPが圧勝(インド)ビジネス短信―ジェトロの海外ニュース |accessdate=2024-05-10}}</ref>。

== インドにおけるヨーガの歴史 ==

== インドにおけるヨーガの歴史 ==

395行目:

388行目:

* 近藤治『インドの歴史 多様の統一世界』[[講談社現代新書]]、1977年1月、ISBN 4061158562

* 近藤治『インドの歴史 多様の統一世界』[[講談社現代新書]]、1977年1月、ISBN 4061158562

* R.S.シャルマ『古代インドの歴史』山崎利男・[[山崎元一]]訳、[[山川出版社]]、1985年8月、ISBN 4634650908

* R.S.シャルマ『古代インドの歴史』山崎利男・[[山崎元一]]訳、[[山川出版社]]、1985年8月、ISBN 4634650908

* {{Cite book|和書 |title=世界歴史大系 南アジア史1 ─先史・古代─ |date=2007-06-10 |year=2007 |publisher=[[山川出版社]] |volume=1 |isbn=978-4634462083 |editor=[[山崎元一]]・[[小西正捷]] |ref={{SfnRef|山崎&小西|2007}}}}

== 関連項目 ==

== 関連項目 ==

こ の 記 事 に は 参 考 文 献 や 外 部 リ ン ク の 一 覧 が 含 ま れ て い ま す が 、 脚 注 に よ る 参 照 が 不 十 分 で あ る た め 、 情 報 源 が 依 然 不 明 確 で す 。 適 切 な 位 置 に 脚 注 を 追 加 し て 、 記 事 の 信 頼 性 向 上 に ご 協 力 く だ さ い 。 ︵ 2 0 1 9 年 6 月 ︶

モエンジョ・ダーロ遺跡 インドの歴史 (インドのれきし、History of India)では、インダス文明 以来のインド の歴史について略述する。

インダス・ガンジス文明 [ 編集 ] インダス文明 [ 編集 ] インダス文明 前期ヴェーダ時代 [ 編集 ] カイバル峠

イ ン ド ・ ア ー リ ア 人 は 、 紀 元 前 1 5 0 0 年 前 後 に 現 在 の ア フ ガ ニ ス タ ン ・ バ ク ト リ ア か ら 北 西 イ ン ド ︵ 現 在 の パ キ ス タ ン ︶ に 移 住 し た と 考 え ら れ て い る が [ 5 ] 、 イ ン ド の 伝 承 で は 移 動 に 関 し て 何 も 記 し て い な い 。 ﹃ リ グ ・ ヴ ェ ー ダ ﹄ に よ れ ば 、 そ の 後 、 バ ラ タ 族 ・ ト リ ツ 族 な ど 諸 部 族 の 間 で 戦 争 が 勃 発 し た ︵ 十 王 戦 争 ︶ 。 バ ラ タ 族 の 社 会 は 、 い く つ か の 部 族 集 団 に よ っ て 構 成 さ れ て い た 。 部 族 を 率 い た も の を ﹁ ラ ー ジ ャ ン ﹂ と 称 し 、 ラ ー ジ ャ ン の 統 制 下 で 戦 争 な ど が 遂 行 さ れ た 。 ラ ー ジ ャ ン の 地 位 は 世 襲 さ れ る こ と が 多 か っ た が 、 部 族 の 構 成 員 か ら の 支 持 を 前 提 と し て お り 、 そ の 権 力 は 専 制 的 な も の で は な か っ た と さ れ る 。

バ ラ タ 族 は 、 軍 事 力 に お い て 先 住 民 を 圧 倒 す る 一 方 で 、 先 住 民 か ら 農 耕 文 化 の 諸 技 術 を 学 ん だ 。 こ う し て 、 前 期 ヴ ェ ー ダ 時 代 後 半 に は 、 牧 畜 生 活 か ら 農 耕 生 活 へ の 移 行 が 進 ん で い っ た 。 ま た 、 バ ラ タ 族 と 先 住 民 族 の プ ー ル 族 の 混 血 も 進 ん で い っ た ︵ ク ル 族 の 誕 生 ︶ 。 ﹃ リ グ ・ ヴ ェ ー ダ ﹄ に お い て 、 先 住 民 に 由 来 す る 発 音 が 用 い ら れ て い る こ と も 、 こ う し た 裏 付 け に な っ て い る 。 彼 ら の 神 々 へ の 讃 歌 と 祭 式 を ま と め た も の が ヴ ェ ー ダ で あ る 。 司 祭 者 バ ラ モ ン が ヴ ェ ー ダ の 神 々 を ま つ り 、 こ こ に ヴ ェ ー ダ の 宗 教 が 初 期 バ ラ モ ン 教 と し て イ ン ド 化 し て い っ た 。

後期ヴェーダ時代とガンジス文明 [ 編集 ] 十六大国 [ 編集 ] 十六大国の位置 ウパニシャッド哲学と新宗教 [ 編集 ] ペルシャとギリシャの征服 [ 編集 ] 紀元前330年 頃には、インド北西部にマケドニア王国 のアレクサンドロス3世 (大王)が進出し、ナンダ朝マガダ国(後述)に接触していた。

古代インドの諸王朝 [ 編集 ] マウリヤ朝マガダ国のインド統一 [ 編集 ] クシャーナ朝 [ 編集 ] ガンダーラの仏頭(2世紀 ) サータヴァーハナ朝と古代交易網 [ 編集 ] 大乗仏教のおこり [ 編集 ] 頭上にナーガ をいただくナーガールジュナ(龍樹) マトゥラー出土の弥勒菩薩 像(2世紀、ギメ東洋美術館 )

マ ウ リ ヤ 朝 の 崩 壊 か ら グ プ タ 朝 の 成 立 ま で の 時 期 の 北 イ ン ド は 、 政 治 的 に は 混 乱 し て い た が 、 文 化 的 に は 仏 教 や バ ラ モ ン 教 の 教 義 が 発 展 し 、 す ぐ れ た 彫 刻 の 生 ま れ た 時 期 で も あ っ た 。

西 暦 1 世 紀 は じ め に は 大 乗 仏 教 が お こ り 、 2 世 紀 に は ナ ー ガ ー ル ジ ュ ナ ︵ 龍 樹 ︶ が 現 れ て ﹁ 空 ﹂ の 思 想 を 説 い た 。 現 代 の 大 乗 仏 教 は 、 ア フ ガ ニ ス タ ン か ら 中 央 ア ジ ア を 経 由 し て 、 中 国 、 朝 鮮 半 島 、 日 本 へ 伝 播 し た ︵ 北 伝 仏 教 ︶ 。 ま た 、 ヴ ェ ー ダ の 宗 教 で あ る バ ラ モ ン 教 と 民 間 の 土 俗 信 仰 と が さ か ん に 混 淆 し 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 の も と が 形 成 さ れ た 。

仏 像 彫 刻 で は 、 上 述 の ガ ン ダ ー ラ の ほ か 、 マ ト ゥ ラ ー で は イ ン ド 様 式 に よ る 製 作 が な さ れ る よ う に な っ た 。

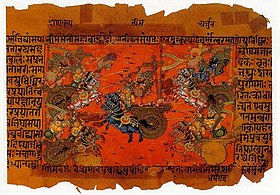

二大叙事詩と『マヌ法典』 [ 編集 ] 『マハーバーラタ 』より「クルクシェートラの戦い (英語版 )

こ の 時 期 は ま た 、 ﹃ マ ハ ー バ ー ラ タ ﹄ と ﹃ ラ ー マ ー ヤ ナ ﹄ の イ ン ド 二 大 叙 事 詩 が か た ち づ く ら れ た 時 代 で も あ っ た 。 マ ハ ー バ ー ラ タ は 史 上 最 大 の 規 模 を も つ 壮 大 な 叙 事 詩 で あ り 、 と も に 後 世 の イ ン ド の み な ら ず 東 南 ア ジ ア に も 広 が っ て 多 大 な 影 響 を あ た え た 。 こ こ で は 、 ヴ ェ ー ダ の 神 々 へ の 信 仰 は 衰 え 、 シ ヴ ァ 、 ヴ ィ シ ュ ヌ 、 ク リ シ ュ ナ な ど の 神 々 が 讃 え ら れ て い る 。

ダ ル マ ・ シ ャ ー ス ト ラ で 最 も 重 要 な も の と さ れ る ﹃ マ ヌ 法 典 ﹄ は 2 世 紀 こ ろ ま で に 成 立 し た と み ら れ 、 バ ラ モ ン の 特 権 的 地 位 を 規 定 し た ほ か 、 4 ヴ ァ ル ナ の 秩 序 が 定 め ら れ た 。 現 代 の イ ン ド 人 の 生 活 の み な ら ず 、 そ の 精 神 に ま で 深 く 根 ざ し て お り 、 そ の 影 響 力 は 計 り 知 れ な い 。 こ れ も ま た ﹃ ヤ ー ジ ュ ニ ャ ヴ ァ ル キ ヤ 法 典 ﹄ と 並 ん で 、 東 南 ア ジ ア 世 界 に 大 き な 影 響 を お よ ぼ し た 。

インド古典文化の完成 [ 編集 ] この節は検証可能 な参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方 ) 出典検索? "インドの歴史" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年4月

グプタ朝の成立とヒンドゥー教の確立 [ 編集 ] アジャンター石窟寺院の壁画 ヴァルダナ朝とラージプート時代の到来 [ 編集 ] ナーランダ僧院跡

6 世 紀 後 半 の 北 イ ン ド は 政 治 的 分 裂 の 時 代 に あ っ た が 、 7 世 紀 初 頭 に な っ て ハ ル シ ャ ・ ヴ ァ ル ダ ナ ︵ 戒 日 王 ︶ が 現 れ 、 カ ナ ウ ジ を 都 と し て ヴ ァ ル ダ ナ 朝 を 創 始 し た 。 ハ ル シ ャ 王 は 、 仏 教 と ヒ ン ド ゥ ー 教 を 保 護 し 、 地 方 有 力 者 に は 領 土 を 封 ず る か た ち で の 統 治 を 推 進 し 、 ま た 、 カ ナ ウ ジ は そ の 後 北 イ ン ド の 政 治 の 中 心 と な っ て 発 展 し た 。 ハ ル シ ャ 王 の 時 代 、 唐 僧 の 玄 奘 が イ ン ド に 訪 れ 、 ナ ー ラ ン ダ 僧 院 で 教 典 研 究 に い そ し み 、 多 数 の 仏 典 を 持 ち 帰 っ て そ の 後 の 漢 訳 仏 教 の 基 礎 が 固 め ら れ た 。

ヴ ァ ル ダ ナ 朝 は ハ ル シ ャ 王 一 代 で 瓦 解 し 、 こ れ ら の 古 代 王 朝 の 後 、 7 世 紀 半 ば 以 降 は ラ ー ジ プ ー ト の 諸 王 朝 が 分 立 し て 北 イ ン ド は 再 び 分 裂 し た 。 義 浄 が 訪 れ た の も 分 裂 時 代 の イ ン ド で あ っ た 。 ラ ー ジ プ ー ト は 、 中 央 ア ジ ア 方 面 か ら 北 西 イ ン ド に 侵 入 し た 異 民 族 の 子 孫 だ と い わ れ て い る 。 か れ ら は 軍 事 的 に す ぐ れ 、 各 地 を 支 配 し 、 そ の 下 に 大 小 領 主 層 が い て 、 地 主 や 農 民 を 支 配 し た 。 プ ラ テ ィ ハ ー ラ 朝 が そ の な か で 最 大 の も の で 、 イ ス ラ ム 勢 力 の 侵 入 を 11 世 紀 初 頭 ま で 食 い と め た こ と で 知 ら れ る 。 ま た 、 10 世 紀 か ら 12 世 紀 頃 に か け て チ ャ ン デ ー ラ 朝 の 歴 代 君 主 は 、 世 界 遺 産 に も な っ て い る カ ジ ュ ラ ー ホ ー の 寺 院 群 を 建 設 し た 。

こ う し た な か で 職 能 集 団 が 形 成 さ れ 、 そ れ ぞ れ 世 襲 化 さ れ る よ う に な り 、 今 日 の カ ー ス ト に つ な が る ﹁ ジ ャ ー テ ィ ﹂ と 呼 ば れ る 集 団 単 位 が 成 立 し て い っ た と み ら れ る 。

南インドの諸王朝 [ 編集 ] マハーバリプラムの「石彫寺院」(ラタ)、7世紀 北インドのイスラーム化と南インド [ 編集 ] ガズナ朝・ゴール朝の侵入 [ 編集 ]

い っ ぽ う 、 ゴ ー ル 朝 の マ ム ル ー ク で あ っ た ア イ バ ク は 、 ゴ ー ル 朝 の 軍 と と も に 北 イ ン ド に と ど ま り 、 1 2 0 6 年 に デ リ ー に 都 を お い て 奴 隷 王 朝 を 建 て て 自 立 し た 。 こ れ よ り 約 3 0 0 年 間 、 デ リ ー を 都 と し た ム ス リ ム 5 王 朝 が 興 亡 を 繰 り 広 げ た 。 こ の 時 代 を デ リ ー ・ ス ル タ ー ン 朝 と 称 す る 。

デ リ ー ・ ス ル タ ー ン 朝 の 5 王 朝 、 す な わ ち 奴 隷 王 朝 、 ハ ル ジ ー 朝 、 ト ゥ グ ル ク 朝 、 サ イ イ ド 朝 、 ロ ー デ ィ ー 朝 の 君 主 は い ず れ も ス ル タ ー ン の 称 号 を 用 い 、 デ リ ー に 都 を 置 い た た め 、 デ リ ー ・ ス ル タ ー ン 朝 と 総 称 さ れ る 。

5 王 朝 は 北 イ ン ド を あ い つ い で 支 配 し 、 特 に 14 世 紀 初 頭 の ハ ル ジ ー 朝 の ア ラ ー ・ ウ ッ デ ィ ー ン ・ ハ ル ジ ー と 14 世 紀 前 半 の ト ゥ グ ル ク 朝 の ム ハ ン マ ド ・ ビ ン ・ ト ゥ グ ル ク の 治 世 に は 、 デ カ ン 、 南 イ ン ド 遠 征 を 行 い 、 一 時 は 全 イ ン ド を 統 一 す る ほ ど の 勢 い を 誇 っ た 。 最 後 の ロ ー デ ィ ー 朝 の み ア フ ガ ン 系 で あ る が 、 他 は い ず れ も ト ル コ 系 で あ る 。 こ う し た な か 、 テ ィ ム ー ル 軍 が 1 3 9 8 年 に デ リ ー に 侵 入 し て い る 。

こ の 時 代 の 北 イ ン ド で は 、 イ ン ド 在 来 の 社 会 組 織 を 利 用 し て 統 治 す る 現 実 的 な 方 法 が と ら れ 、 イ ス ラ ー ム へ の 改 宗 が 強 制 さ れ る こ と は な か っ た が 、 イ ス ラ ー ム 神 秘 主 義 者 ス ー フ ィ ー の 活 動 な ど も あ っ て 、 都 市 を 中 心 に 徐 々 に イ ス ラ ー ム が 普 及 し て い っ た 。

南インドのヒンドゥー諸王国 [ 編集 ] ヴィジャヤナガル王国 [ 編集 ] ハンピのヴィルーパークシャ寺院

そ の 後 、 一 時 、 北 イ ン ド の デ リ ー ・ ス ル タ ー ン 朝 の 勢 力 が 南 下 し 、 南 イ ン ド の 王 朝 は 次 々 と 滅 ぼ さ れ た が 、 1 3 3 6 年 ハ リ ハ ラ と ブ ッ カ の 兄 弟 が ヴ ィ ジ ャ ヤ ナ ガ ル ︵ ハ ン ピ ︶ に 都 に ト ゥ グ ル ク 朝 か ら 独 立 し た 。

こ れ 以 降 、 14 世 紀 前 半 か ら 17 世 紀 半 ば に か け て 、 サ ン ガ マ 朝 ︵ 1 3 3 6 年 - 1 4 8 6 年 ︶ 、 サ ー ル ヴ ァ 朝 ︵ 1 4 8 6 年 - 1 5 0 5 年 ︶ 、 ト ゥ ル ヴ ァ 朝 ︵ 1 5 0 5 年 - 1 5 6 9 年 ︶ 、 ア ー ラ ヴ ィ ー ド ゥ 朝 ︵ 1 5 6 9 年 - 1 6 4 9 年 ︶ と 4 つ の ヒ ン ド ゥ ー 王 朝 が 繁 栄 し 、 こ れ を 総 称 し て ヴ ィ ジ ャ ヤ ナ ガ ル 王 国 と 呼 ん で い る 。 こ こ で は 、 北 イ ン ド と は 対 照 的 に ヒ ン ド ゥ ー 文 化 の 隆 盛 と 爛 熟 が み ら れ た 。 ハ ン ピ の 都 市 遺 跡 な ど が 当 時 の 繁 栄 ぶ り を 今 日 に 伝 え て い る 。

ヴ ィ ジ ャ ヤ ナ ガ ル 王 国 は ト ゥ ル ヴ ァ 朝 の ク リ シ ュ ナ ・ デ ー ヴ ァ ・ ラ ー ヤ の 治 世 に 最 盛 期 を 迎 え た が 、 そ の 死 後 、 1 5 6 5 年 タ ー リ コ ー タ の 戦 い で ム ス リ ム 5 王 国 に 敗 れ 、 衰 退 の 道 へ と 向 か っ た 。

し か し 、 ア ー ラ ヴ ィ ー ド ゥ 朝 の ヴ ェ ン カ タ 2 世 は 同 国 最 後 の 名 君 で あ り 、 外 敵 と 戦 い 、 国 の 領 土 と 勢 力 回 復 に 尽 力 し た が 、 1 6 1 4 年 彼 の 死 後 に 王 国 は 瓦 解 し た 。

デ カ ン の 諸 王 国 [ 編 集 ] 北 イ ン ド の イ ス ラ ー ム 支 配 は 14 世 紀 に は デ カ ン 高 原 に も お よ び 、 1 3 4 7 年 ト ゥ グ ル ク 朝 の 臣 下 で あ っ た 地 方 長 官 が 自 立 し 、 バ フ マ ニ ー 朝 を 建 国 し て 、 ム ス リ ム 政 権 を 成 立 さ せ た 。

そ の 後 、 バ フ マ ニ ー 朝 は 2 世 紀 近 く 存 続 し た の ち 1 5 2 7 年 に 滅 び 、 そ の 領 土 に は ベ ラ ー ル 王 国 ︵ イ マ ー ド ・ シ ャ ー ヒ ー 朝 ︶ 、 ビ ー ダ ル 王 国 ︵ バ リ ー ド ・ シ ャ ー ヒ ー 朝 ︶ 、 ア フ マ ド ナ ガ ル 王 国 ︵ ニ ザ ー ム ・ シ ャ ー ヒ ー 朝 ︶ 、 ビ ジ ャ ー プ ル 王 国 ︵ ア ー デ ィ ル ・ シ ャ ー ヒ ー 朝 ︶ 、 ゴ ー ル コ ン ダ 王 国 ︵ ク ト ゥ ブ ・ シ ャ ー ヒ ー 朝 ︶ の 5 つ の 王 国 が 割 拠 す る 形 と な り 、 こ れ ら は デ カ ン ・ ス ル タ ー ン 朝 と 呼 ば れ る 。

デ カ ン ・ ス ル タ ー ン 朝 は 当 初 互 い に 他 国 と 領 土 を 争 い 、 南 の ヴ ィ ジ ャ ヤ ナ ガ ル 王 国 も こ れ ら に 関 与 し た が 、 や が て 5 王 国 は 同 盟 を 結 ん で 、 1 5 6 5 年 タ ー リ コ ー タ の 戦 い で 連 合 軍 は ヴ ィ ジ ャ ヤ ナ ガ ル 王 国 の 軍 を 破 っ た 。

し か し 、 そ の 後 は 再 び 争 う よ う に な り 、 ベ ラ ー ル 王 国 、 ビ ー ダ ル 王 国 は 他 国 に 滅 ぼ さ れ 、 ア フ マ ド ナ ガ ル 王 国 、 ビ ジ ャ ー プ ル 王 国 、 ゴ ー ル コ ン ダ 王 国 は ム ガ ル 帝 国 に 滅 ぼ さ れ た 。

バクティ信仰とシク教の創始 [ 編集 ] アムリトサルの黄金寺院

や が て 北 イ ン ド で は 都 市 と 商 工 業 が 発 展 し 、 ム ス リ ム 商 人 の 活 発 な 活 動 と ス ー フ ィ ー 信 仰 の 修 行 者 に よ る 布 教 と が あ い ま っ て 、 イ ス ラ ー ム 教 が イ ン ド 各 地 に 広 が っ て い た 。 イ ス ラ ー ム の 平 等 主 義 的 な 一 神 教 の 考 え 方 に 影 響 さ れ て 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 の な か で も 15 世 紀 ご ろ か ら 北 イ ン ド を 中 心 に バ ク テ ィ 信 仰 が ひ ろ ま っ た 。 身 分 の 低 い 人 び と の あ い だ で イ ス ラ ー ム に 改 宗 す る 人 も 増 え た 。 や が て 、 ヒ ン ド ゥ ー 教 と イ ス ラ ー ム 教 の 違 い を こ え た 普 遍 的 な 神 の 存 在 を 主 張 す る 人 び と が あ ら わ れ 、 そ の 流 れ を く む グ ル ・ ナ ー ナ ク に よ っ て シ ク 教 が 創 始 さ れ た 。

ポ ル ト ガ ル と ス ペ イ ン [ 編 集 ] 1 4 9 8 年 に は ヴ ァ ス コ ・ ダ ・ ガ マ が カ リ カ ッ ト ︵ コ ー リ コ ー ド ︶ へ 来 訪 し た こ と を 契 機 に 、 ポ ル ト ガ ル 海 上 帝 国 も 沿 岸 部 に 拠 点 を 築 い た 。 ゴ ア は 1 5 1 0 年 以 降 、 イ ン ド に お け る ポ ル ト ガ ル の 拠 点 と し て 東 洋 に お け る キ リ ス ト 教 布 教 の 中 心 と な っ た 。

し か し 、 1 5 8 0 年 ス ペ イ ン 王 フ ェ リ ペ 2 世 に よ り ポ ル ト ガ ル は ス ペ イ ン に 併 合 さ れ 、 そ の 海 上 の 覇 権 と 領 土 は ス ペ イ ン に 継 承 さ れ た 。

ムガル帝国 [ 編集 ] この節は検証可能 な参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方 ) 出典検索? "インドの歴史" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年4月

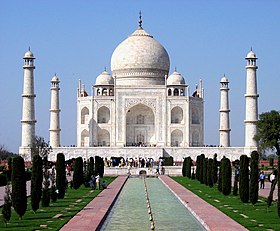

タージ・マハル (アーグラ )1526年 から1858年 までの332年間は、バーブル 以来の王朝が統治するムガル帝国

ムガル帝国の成立と隆盛 [ 編集 ] ムガル帝国の衰退 [ 編集 ]

17 世 紀 後 半 に な る と 、 6 代 皇 帝 の ア ウ ラ ン グ ゼ ー ブ は 、 従 来 の 宗 教 的 寛 容 策 を 改 め て 厳 格 な イ ス ラ ー ム 教 ス ン ナ 派 に 基 づ く 統 治 を 行 い 、 ジ ズ ヤ ︵ 人 頭 税 ︶ を 復 活 し た た め に ヒ ン ド ゥ ー 教 徒 の 支 持 を 失 い 、 デ カ ン 高 原 の マ ラ ー タ ー 族 も シ ヴ ァ ー ジ ー を 中 心 に 1 6 7 4 年 に マ ラ ー タ ー 王 国 を 形 成 し た の を は じ め 、 各 地 で 反 乱 が 勃 発 し た 。

ア ウ ラ ン グ ゼ ー ブ は シ ヴ ァ ー ジ ー の 死 後 、 デ カ ン 地 方 に 大 軍 を 以 て 南 下 し た ︵ デ カ ン 戦 争 ︶ 。 彼 は ビ ジ ャ ー プ ル 王 国 、 ゴ ー ル コ ン ダ 王 国 を 滅 ぼ し 、 マ ラ ー タ ー 王 国 を 南 に 押 し 返 し 、 そ の 死 ま で に ム ガ ル 帝 国 の 最 大 領 土 を 獲 得 し た 。

だ が 、 1 7 0 7 年 に ア ウ ラ ン グ ゼ ー ブ が 死 ぬ と 、 そ の 悪 政 の 結 果 、 帝 国 は 衰 退 に む か っ た 。 帝 国 は 混 乱 し 、 こ と に 1 7 1 9 年 は 何 人 も の 皇 帝 が 入 れ 替 わ り 、 政 治 的 混 乱 の 極 み に 達 し た 。

1 7 0 8 年 、 マ ラ ー タ ー 王 国 が マ ラ ー タ ー 同 盟 と し て 再 建 さ れ 、 1 7 3 7 年 に は 王 国 宰 相 バ ー ジ ー ・ ラ ー オ に 率 い ら れ た 軍 勢 が デ リ ー を 攻 撃 す る ま で 勢 力 を 拡 大 し た 。

英蘭の南インド進出 [ 編集 ] マドラスのセント・ジョージ要塞(18世紀末ころ) 英仏の進出と植民地抗争 [ 編集 ] プラッシーの戦い

イ ン ド 産 の 手 織 り 綿 布 ︵ キ ャ ラ コ ︶ が ヨ ー ロ ッ パ に 持 ち 込 ま れ る と 大 流 行 と な り 、 各 国 は 対 イ ン ド 貿 易 を 重 視 し た が 、 そ の 過 程 で 3 次 に わ た る 英 蘭 戦 争 が 勃 発 、 オ ラ ン ダ は 北 米 大 陸 と と も に イ ン ド で も 根 拠 地 を 失 っ て い っ た 。 イ ギ リ ス は マ ド ラ ス に 続 き 、 1 6 6 1 年 ボ ン ベ イ ︵ ム ン バ イ ︶ 、 1 6 9 0 年 カ ル カ ッ タ ︵ コ ル カ タ ︶ を 獲 得 、 一 方 、 フ ラ ン ス も 徐 々 に イ ン ド 進 出 を 図 り 、 コ ル ベ ー ル が フ ラ ン ス 東 イ ン ド 会 社 を 再 建 、 1 6 7 3 年 シ ャ ン デ ル ナ ゴ ル 、 1 6 7 4 年 ポ ン デ ィ シ ェ リ ー を 獲 得 し た 。

利 害 が 対 立 し た 英 仏 両 国 は 18 世 紀 に な る と 、 新 大 陸 と 同 様 に イ ン ド で も 抗 争 を 続 け 、 1 7 5 7 年 、 ベ ン ガ ル 地 方 の プ ラ ッ シ ー に お い て 、 ロ バ ー ト ・ ク ラ イ ヴ 率 い る イ ギ リ ス 東 イ ン ド 会 社 が ベ ン ガ ル 太 守 軍 と フ ラ ン ス 東 イ ン ド 会 社 の 連 合 軍 を 打 ち 破 り ︵ プ ラ ッ シ ー の 戦 い ︶ 、 植 民 地 抗 争 に お け る イ ギ リ ス 覇 権 が 確 立 し た 。

イギリスによる蚕食とインドの貧困化 [ 編集 ] 対英戦争に一生を費やし『マイソールの虎』と怖れられたティプー・スルターン

18 世 紀 後 半 、 七 年 戦 争 の 帰 趨 を 定 め た 1 7 6 3 年 の パ リ 条 約 に よ っ て フ ラ ン ス 勢 力 を イ ン ド か ら 駆 逐 す る と 、 1 7 6 5 年 に ベ ン ガ ル 地 方 の 徴 税 権 ︵ デ ィ ー ワ ー ニ ー ︶ を 獲 得 し た こ と を 皮 切 り に イ ギ リ ス 東 イ ン ド 会 社 主 導 の 植 民 地 化 が 進 み 、 マ イ ソ ー ル 戦 争 ・ マ ラ ー タ ー 戦 争 ・ シ ク 戦 争 な ど を 経 て イ ン ド 支 配 を 確 立 し た 。

1 8 1 3 年 よ り イ ギ リ ス の 対 イ ン ド 貿 易 が 自 由 化 さ れ た こ と で 、 産 業 革 命 を 既 に 成 し 遂 げ て い た イ ギ リ ス か ら 機 械 製 綿 織 物 が イ ン ド へ 流 入 、 イ ン ド の 伝 統 的 な 綿 織 物 産 業 は 打 撃 を 受 け 徐 々 に 衰 退 し て い く 。 し か し 、 19 世 紀 半 ば に な り ジ ャ ム シ ェ ト ジ ー ・ タ タ に よ っ て 近 代 的 な 綿 業 が イ ン ド で も 勃 興 し は じ め る 。 資 本 金 1 0 0 万 ル ピ ー で ボ ン ベ イ に ス ワ デ シ ・ ミ ル を 設 立 。 こ の 会 社 は 従 来 の イ ン ド の 機 械 製 綿 工 業 が 国 内 市 場 向 け の 低 級 綿 布 と 中 国 市 場 向 け の 綿 糸 の 生 産 に 特 化 し て き た 慣 例 を 打 破 し 、 イ ギ リ ス が 独 占 的 に 手 が け て き た 上 級 綿 布 の 生 産 に イ ン ド 人 経 営 企 業 と し て 初 め て 参 入 し た 点 で 画 期 的 で あ っ た 。 さ ら に 、 1 7 9 3 年 の ザ ミ ー ン ダ ー リ ー 制 、 19 世 紀 前 半 の ラ イ ー ヤ ト ワ ー リ ー 制 な ど の 近 代 的 な 地 税 制 度 を 導 入 し た こ と も 、 イ ン ド 民 衆 を 困 窮 さ せ た 。

19 世 紀 に 入 る と 、 イ ギ リ ス 東 イ ン ド 会 社 は 茶 、 ア ヘ ン 、 イ ン デ ィ ゴ な ど の プ ラ ン テ ー シ ョ ン を 拡 大 さ せ イ ン ド や 中 国 と 独 占 貿 易 を 行 っ た 。 イ ギ リ ス 東 イ ン ド 会 社 活 動 停 止 後 の 19 世 紀 後 半 に は 、 灌 漑 事 業 よ り も 鉄 道 建 設 事 業 を 最 優 先 と し た 。 当 初 こ れ ら は 産 地 と 港 湾 を 結 ぶ た め の も の が 多 く 、 軌 道 の 幅 も ま ち ま ち で 欠 損 が 多 か っ た 。 開 発 資 金 と し て 、 イ ン ド 帝 国 の 税 収 や ロ ン ド ン 市 場 の 鉄 道 公 債 を も と に 投 資 さ れ た が 、 こ れ か ら 得 ら れ る 利 益 の 多 く は イ ギ リ ス 本 国 に 流 出 し た 。

イギリス植民地時代 [ 編集 ] 1858年 から1947年 まで、イギリスによる植民地化からインド・パキスタン分離独立 までの89年間は、イギリス人総督を機軸とするイギリス領インド帝国

インド大反乱と英領インド帝国の成立 [ 編集 ] 『インドのジャンヌ・ダルク』ラクシュミー・バーイー インド国民会議派の成立 [ 編集 ]

イ ギ リ ス は イ ン ド 統 治 に 際 し て 分 割 統 治 の 手 法 を と っ た 。 イ ン ド 人 知 識 人 層 を 懐 柔 す る た め 、 1 8 8 5 年 に は 諮 問 機 関 と し て イ ン ド 国 民 会 議 を 設 け た 。 国 民 会 議 は 当 初 、 年 末 の 4 日 間 ほ ど 活 動 す る も の で あ っ た が 、 や が て イ ン ド 人 の 地 位 向 上 を め ざ す 政 治 運 動 を 開 始 し た 。 国 民 会 議 派 の 中 心 を 占 め た の は ヒ ン ド ゥ ー 教 徒 の 知 識 人 ・ 官 吏 ・ 地 主 な ど 比 較 的 め ぐ ま れ た 階 層 の 人 び と が 多 く 、 そ の 主 張 や 活 動 は 穏 健 な も の で あ っ た 。 彼 ら は サ テ ィ ー な ど 古 い 因 習 を 廃 止 し て イ ン ド の 近 代 化 を 推 進 し よ う と し た 。 そ の た め 、 イ ギ リ ス も 円 滑 な 統 治 の 安 全 弁 と し て こ れ を 活 用 し た 。

国民会議派の急進化と全インド・ムスリム連盟 [ 編集 ] 全インド・ムスリム連盟初代総裁アーガー・ハーン3世

し か し 、 民 族 資 本 家 の 形 成 に 伴 い 反 英 強 硬 派 が 台 頭 し た こ と 、 1 9 0 5 年 の 日 露 戦 争 に お け る 日 本 の 勝 利 、 同 年 の ベ ン ガ ル 分 割 令 へ の 憤 り な ど か ら 反 英 機 運 が 一 層 強 ま り 、 イ ン ド 国 民 会 議 派 は 急 進 的 な 民 族 主 義 政 党 へ 変 貌 し て い っ た 。 と く に ベ ン ガ ル 分 割 令 は 過 激 な 民 族 運 動 を ひ き お こ し 、 1 9 0 6 年 の カ ル カ ッ タ 大 会 で は ボ イ コ ッ ト ︵ 英 貨 排 斥 ︶ 、 ス ワ ラ ー ジ ︵ 民 族 独 立 ︶ 、 ス ワ デ ー シ ー ︵ 国 産 品 愛 用 ︶ 、 民 族 教 育 の 急 進 的 な 4 大 綱 領 が 採 択 さ れ た 。 こ う し た な か 、 イ ギ リ ス は 独 立 運 動 の 宗 教 的 分 断 を 図 り 、 親 英 的 組 織 と し て 全 イ ン ド ・ ム ス リ ム 連 盟 を 発 足 さ せ た 。 ム ス リ ム 連 盟 は 、 人 口 で ヒ ン ド ゥ ー 教 徒 に 対 し 劣 位 に あ る イ ス ラ ー ム 教 徒 の 政 治 力 が 国 民 会 議 派 の 運 動 に よ っ て さ ら に 弱 ま る と 考 え て 分 割 支 持 に ま わ っ た 。 し か し 結 局 、 1 9 1 1 年 に は 分 割 令 は 撤 回 さ れ た 。

2度の世界大戦とインド [ 編集 ] ローラット法とアムリットサル事件 [ 編集 ]

1 9 0 7 年 に タ タ 鉄 鋼 が 興 り 、 国 内 産 業 は 発 展 し 工 業 大 国 化 に 至 る 。 し か し 、 第 一 次 ス ワ ラ ー ジ 運 動 に 端 を 発 し 、 財 政 自 主 権 獲 得 の 要 求 が 高 ま っ て い く 。 第 一 次 世 界 大 戦 に 際 し て 、 イ ギ リ ス 本 国 は 英 領 イ ン ド 帝 国 か ら 2 個 師 団 1 0 0 万 人 以 上 の 兵 力 を 西 部 戦 線 に 動 員 [ 要 検 証 – ノ ー ト ] し 、 食 糧 は じ め 軍 事 物 資 や 戦 費 の 一 部 も 負 担 さ せ た 。 こ の 頃 か ら 、 英 領 イ ン ド 帝 国 の 植 民 地 的 財 政 負 担 は 頂 点 に 達 し 財 政 状 態 は 窮 迫 し た 。 1 9 1 9 年 、 イ ン ド 統 治 法 に よ っ て 財 政 改 革 を 行 い 、 植 民 地 制 度 の も と で 部 分 的 地 方 自 治 制 は 承 認 さ れ る 。 し か し 州 政 府 は 財 政 困 難 に 陥 り 、 第 二 次 ス ワ ラ ー ジ 運 動 が 起 き る 。 そ れ は ま た ウ ッ ド ロ ウ ・ ウ ィ ル ソ ン ら の 唱 え た 民 族 自 決 の 理 念 の 高 ま り に も 影 響 を 受 け て 反 英 抗 争 に 発 展 し た 。 イ ギ リ ス は こ れ に 対 し 、 1 9 1 9 年 3 月 に 出 版 物 の 検 閲 、 令 状 な し の 逮 捕 、 裁 判 な し の 投 獄 を 認 め る ロ ー ラ ッ ト 法 を 制 定 し て 、 反 英 抗 争 の 弾 圧 を 強 化 し た 。 同 年 4 月 、 こ の 法 に 対 す る 抗 議 の た め 集 ま っ た 非 武 装 の イ ン ド 人 に 対 し て 、 グ ル カ 族 か ら な る イ ン ド 軍 治 安 部 隊 が 無 差 別 射 撃 す る ア ム リ ッ ト サ ル 事 件 が 起 き 、 独 立 運 動 は 新 し い 段 階 に 入 っ た 。

ガンディーの登場 [ 編集 ]

マ ハ ト マ ・ ガ ン デ ィ ー の 登 場 は 、 い ま ま で 知 識 人 主 導 で あ っ た イ ン ド の 民 族 運 動 を 、 幅 広 く 大 衆 運 動 に ま で 深 化 さ せ た 。 ガ ン デ ィ ー に よ っ て 1 9 1 9 年 4 月 に よ り は じ め ら れ た 非 暴 力 ・ 不 服 従 の 運 動 ︵ サ テ ィ ヤ ー グ ラ ハ ︶ は 、 イ ギ リ ス の イ ン ド 支 配 を 今 ま で 以 上 に 動 揺 さ せ た 。 数 百 万 の 人 び と が デ モ や 集 会 に 参 加 し 、 多 く の 地 方 で は 商 店 も 店 を 閉 じ 、 交 通 機 関 も と ま っ た 。 ガ ン デ ィ ー は 、 サ テ ィ ヤ ー グ ラ ハ 運 動 を 指 導 し 、 イ ン ド の 各 階 層 の 人 び と を イ ギ リ ス 製 品 排 斥 や 地 税 不 払 い な ど 多 様 な 反 英 運 動 に 組 み 入 れ て い っ た 。 他 方 、 全 イ ン ド ・ ム ス リ ム 連 盟 は 同 じ イ ス ラ ー ム 国 家 で あ る オ ス マ ン 帝 国 と の 関 係 を 強 化 し な が ら 反 英 闘 争 を お こ な っ た 。

プールナ・スワラージと塩の行進 [ 編集 ] 塩の行進

1 9 2 9 年 、 ラ ホ ー ル で ひ ら か れ た 国 民 会 議 派 大 会 ︵ 議 長 : ジ ャ ワ ハ ル ラ ー ル ・ ネ ル ー ︶ で は 、 ガ ン デ ィ ー や ネ ル ー の 指 導 の も と 、 プ ー ル ナ ・ ス ワ ラ ー ジ ︵ 完 全 独 立 ︶ を 決 議 さ れ 、 そ の 後 も 粘 り 強 く 反 英 ・ 独 立 運 動 が 展 開 さ れ た 。

1 9 3 0 年 3 月 、 ガ ン デ ィ ー は ﹁ 塩 の 行 進 ﹂ を 開 始 し た 。 イ ギ リ ス は 塩 を 専 売 と し 、 貧 し い イ ン ド 民 衆 か ら も 搾 取 し て い た 。 ﹁ 塩 の 行 進 ﹂ は 、 そ れ に 対 す る 抗 議 で あ り 、 海 水 か ら 塩 を つ く る こ と を 反 英 独 立 運 動 の シ ン ボ ル と し て 、 ア フ マ ダ ー バ ー ド か ら ダ ン デ ィ の 海 岸 ま で の 3 6 0 km を 29 日 か け て 行 進 し た も の で あ る 。 こ の よ う な 第 2 次 非 暴 力 ・ 不 服 従 運 動 に 対 し 、 イ ギ リ ス は 民 族 運 動 の 指 導 者 を 英 印 円 卓 会 議 に ま ね い て 懐 柔 を は か っ た が 、 成 功 し な か っ た 。 1 9 3 5 年 、 イ ギ リ ス は 新 イ ン ド 統 治 法 を 発 布 し 、 各 州 の 自 治 拡 大 を 認 め た 。 そ の 後 、 国 民 会 議 派 と 全 イ ン ド ・ ム ス リ ム 連 盟 と の 対 立 は 深 ま っ た 。

チャンドラ・ボースとインド国民軍 [ 編集 ] 第二次世界大戦後 [ 編集 ] この節は検証可能 な参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方 ) 出典検索? "インドの歴史" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年4月

イ ン ド は 第 二 次 世 界 大 戦 終 結 の 2 年 後 の 1 9 4 7 年 に 立 憲 君 主 制 の イ ン ド 連 邦 と し て 独 立 し た 。 1 9 5 0 年 に 共 和 制 に 移 行 し 、 以 降 は イ ン ド 共 和 国 と い う 独 立 し た 共 和 制 国 家 の 時 代 で あ る 。

分 離 独 立 と 戦 後 イ ン ド 憲 法 の 制 定 [ 編 集 ] 初 代 イ ン ド 首 相 ネ ル ー ︵ 1 9 2 0 年 の 写 真 ︶ 1 9 4 5 年 9 月 2 日 に 第 二 次 世 界 大 戦 が 終 わ っ た 結 果 、 疲 弊 し た イ ギ リ ス は 、 植 民 地 を 手 放 す 事 態 に 陥 っ た 。

し か し 、 イ ン ド 内 の ヒ ン ド ゥ ー 教 徒 と イ ス ラ ー ム 教 徒 の 争 い は 収 拾 さ れ ず 、 1 9 4 7 年 8 月 15 日 、 イ ス ラ ー ム 教 国 家 の パ キ ス タ ン と の 分 離 独 立 ︵ イ ン ド 連 邦 ︶ と な っ た 。

イ ス ラ ー ム 教 徒 と の 融 和 を 説 き 、 分 離 独 立 に 反 対 し た ガ ン デ ィ ー は 1 9 4 8 年 1 月 、 狂 信 的 な ヒ ン ド ゥ ー 教 徒 に よ り 暗 殺 さ れ た 。 初 代 首 相 に は ジ ャ ワ ハ ル ラ ー ル ・ ネ ル ー が 就 任 し 、 政 教 分 離 の 世 俗 主 義 と い う 柱 で 国 の 統 一 を 図 っ た 。

1 9 5 0 年 に 共 和 制 へ 移 行 。 1 9 4 6 年 12 月 発 足 の 制 憲 議 会 が 1 9 4 9 年 11 月 26 日 に イ ン ド 憲 法 を 公 布 、 そ れ を 受 け て 1 9 5 0 年 1 月 26 日 に 施 行 さ れ た 。

以 後 こ の 1 月 26 日 は ﹁ 共 和 国 記 念 日 ﹂ と し て 連 邦 首 相 が 主 催 し 、 8 月 15 日 は ﹁ 独 立 記 念 日 ﹂ と し て 大 統 領 が 祝 賀 す る 慣 例 と な っ た 。

戦 後 イ ン ド 憲 法 に 書 か れ た 正 式 国 名 の 英 語 表 記 は " I n d i a n S o v e r e i g n S o c i a l i s t S e c u l a r D e m o c r a t i c R e p u b l i c " と な っ て お り 、 そ こ で は 社 会 主 義 共 和 国 が 志 向 さ れ て い る 。

戦 後 イ ン ド 憲 法 で は 、 カ ー ス ト に よ る 差 別 も 否 定 さ れ た 。

憲 法 前 文 で は 、 イ ン ド 国 民 が 主 権 を 持 つ 民 主 共 和 国 を 実 現 す る 決 意 を 明 ら か に し 、 公 民 す べ て が 社 会 的 ・ 経 済 的 ・ 政 治 的 な 正 義 、 思 想 ・ 表 現 ・ 信 条 ・ 信 仰 ・ 崇 拝 の 自 由 、 地 位 ・ 機 会 の 平 等 を 確 保 し 、 個 人 の 尊 厳 と 国 家 の 統 一 を も た ら す 友 愛 を 促 進 す る こ と を 規 定 し て い る [ 1 4 ] 。

非同盟主義 [ 編集 ]

ネ ル ー は 5 か 年 計 画 に よ る 重 工 業 化 を 推 進 し 、 対 外 的 に は 冷 戦 下 に あ っ て も 両 陣 営 に 属 さ な い 非 同 盟 の 立 場 を と っ た 。 ネ ル ー は 1 9 5 4 年 、 中 華 人 民 共 和 国 の 周 恩 来 と の 間 で 、 領 土 ・ 主 権 の 相 互 尊 重 、 相 互 不 可 侵 、 相 互 内 政 不 干 渉 、 平 等 互 恵 、 平 和 共 存 か ら 成 る ﹁ 平 和 五 原 則 ﹂ を ま と め た 。 こ う し て ネ ル ー 以 後 、 冷 戦 時 代 の イ ン ド は 、 ア メ リ カ 型 政 治 体 制 に も 共 産 党 体 制 も 採 ら な い 、 中 立 非 同 盟 諸 国 家 の 中 心 と な っ た 。 ま た 、 冷 戦 下 の イ ン ド で は 、 長 期 に 亘 っ て イ ン ド 国 民 会 議 派 が 政 権 を 担 っ た 。

印パ戦争と中印国境紛争 [ 編集 ]

パ キ ス タ ン と の 対 立 は そ の 後 も 続 き 、 カ シ ミ ー ル 問 題 を め ぐ っ て 第 一 次 印 パ 戦 争 ︵ 1 9 4 7 年 - 1 9 4 8 年 ︶ と 第 二 次 印 パ 戦 争 ︵ 1 9 6 5 年 - 1 9 6 6 年 ︶ が 起 こ り 、 東 パ キ ス タ ン ︵ 現 在 の バ ン グ ラ デ シ ュ ︶ を 原 因 と し て 第 三 次 印 パ 戦 争 ︵ 1 9 7 1 年 ︶ が 起 こ っ て い る 。 両 国 の 対 立 は 現 在 も 続 い て お り 、 1 9 9 9 年 に は カ シ ミ ー ル の カ ル ギ ル 地 区 で パ キ ス タ ン 軍 と 反 イ ン ド 政 府 活 動 家 が 管 理 ラ イ ン を 超 え て イ ン ド 軍 駐 屯 地 を 占 領 し 、 両 軍 が 衝 突 す る カ ル ギ ル 紛 争 が 起 こ っ て い る 。

ま た 、 中 華 人 民 共 和 国 と は 国 境 の 解 釈 を め ぐ っ て 1 9 5 9 年 か ら 1 9 6 2 年 ま で 武 力 衝 突 が 続 い た が 、 人 民 解 放 軍 が 優 位 に 戦 闘 を 進 め た 。 領 土 問 題 で は 、 冷 戦 が 終 わ っ た 現 在 で も 緊 張 状 態 が 続 い て い る 。

核 大 国 化 [ 編 集 ] 中 ソ 対 立 に よ っ て 中 華 人 民 共 和 国 が 核 武 装 す る と 、 国 境 紛 争 を 抱 え る 戦 後 イ ン ド も 、 1 9 7 4 年 に 地 下 核 実 験 を 行 っ て 核 保 有 を 宣 言 、 世 界 で 6 番 目 の 核 保 有 国 と な っ た 。

2 0 0 6 年 7 月 9 日 、 核 弾 頭 搭 載 可 能 な 中 距 離 弾 道 ミ サ イ ル ﹁ ア グ ニ 3 ﹂ ︵ 射 程 3 , 5 0 0 キ ロ メ ー ト ル ︶ の 初 の 発 射 実 験 を 行 っ た 。 当 局 は 当 初 、 発 射 は 成 功 し た と し た が 、 そ の 後 上 空 で ミ サ イ ル 下 部 の 切 り 離 し が 出 来 ず 、 目 標 落 下 地 点 に は 到 達 し な か っ た と 発 表 し た 。

国内政局の変換 [ 編集 ] インディラ・ガンディーとニクソン 米大統領 BRICsの一角 [ 編集 ] アジア最古の歴史をもつボンベイ証券取引所

1 9 8 0 年 代 以 降 、 イ ン ド で は ﹁ 緑 の 革 命 ﹂ が 進 展 す る い っ ぽ う で 農 民 の 経 済 格 差 も い っ そ う 広 が っ た 。 し か し 、 イ ン ド は 、 1 9 9 7 年 の ア ジ ア 通 貨 危 機 に 際 し 、 中 華 人 民 共 和 国 と な ら び そ の 影 響 を ほ と ん ど 受 け な か っ た 。 従 前 よ り イ ン ド は 変 動 相 場 制 を 採 用 し て お ら ず 、 こ の こ と が 為 替 に よ る 投 機 の 拡 大 、 縮 小 を 回 避 す る こ と が で き た た め で あ っ た 。

21 世 紀 に 入 っ て か ら の イ ン ド の 経 済 発 展 は 特 に め ざ ま し く 、 ブ ラ ジ ル 、 ロ シ ア 連 邦 、 中 華 人 民 共 和 国 と 列 ん で ﹁ B R I C s ﹂ と 称 さ れ て い る 。 と り わ け IT ︵ 情 報 技 術 ︶ 関 連 部 門 の 成 長 が 著 し い 。 ム ン バ イ に 所 在 す る ボ ン ベ イ 証 券 取 引 所 は 近 年 、 イ ン ド 株 ブ ー ム に 乗 っ て 外 国 か ら 大 量 の 資 金 が 流 入 し て い る 。

そ の 一 方 で は 、 広 大 な 国 土 に 対 す る イ ン フ ラ 整 備 が 進 ん で い な い こ と が し ば し ば 指 摘 さ れ る 。 2 0 0 6 年 8 月 10 日 、 モ ン ス ー ン に よ る 洪 水 の 被 害 者 は 、 東 部 の グ ジ ャ ラ ー ト 、 南 東 部 の ア ー ン ド ラ ・ プ ラ デ ー シ ュ の 2 州 だ け で 約 1 3 0 0 万 人 に 上 る 惨 事 と な っ た 。

2 0 1 9 年 イ ン ド 総 選 挙 で は 、 イ ン ド 人 民 党 が 過 半 数 の 議 席 を 獲 得 し た [ 1 5 ] 。

イ ン ド に お け る ヨ ー ガ の 歴 史 [ 編 集 ] イ ン ダ ス 文 明 [ 編 集 ] イ ン ダ ス 文 明 が 後 世 の イ ン ド 文 明 に 与 え た 影 響 と し て 、 沐 浴 の 習 慣 や リ ン ガ 信 仰 な ど が 挙 げ ら れ る ほ か 、 彼 ら の 神 像 が シ ヴ ァ 神 の 原 型 で あ り ヨ ー ガ の 源 流 に な っ た と 考 え ら れ て き て い た 。

紀 元 前 2 5 0 0 - 1 5 0 0 年 頃 の 彫 像 こ れ は 、 1 9 2 1 年 に モ エ ン ジ ョ ・ ダ ー ロ と ハ ラ ッ パ ー の 遺 跡 を 発 掘 し た 考 古 学 者 の ジ ョ ン ・ マ ー シ ャ ル ら に よ っ て 、 発 掘 さ れ た 印 章 に 彫 ら れ た 図 像 を 、 坐 法 を 行 っ て い る シ ヴ ァ 神 の 原 型 で あ る と 解 釈 し た も の で あ る 。 そ こ か ら 宗 教 学 者 エ リ ア ー デ も 、 こ れ を ﹁ 塑 造 さ れ た 最 初 期 の ヨ ー ガ 行 者 の 表 象 ﹂ で あ る と し た 。

近 代 に 至 る ヨ ー ガ の 歴 史 を 研 究 し た マ ー ク ・ シ ン グ ル ト ン は 、 こ の 印 章 が の ち に ヨ ー ガ と 呼 ば れ た も の で あ る か は 、 か な り 疑 わ し い も の で あ っ た が 、 古 代 の ヨ ー ガ の 起 源 と し て た び た び 引 用 さ れ る よ う に な っ た 、 と 述 べ て い る 。

し か し 、 佐 保 田 鶴 治 も 指 摘 す る よ う に 、 こ の よ う な 解 釈 は 、 あ く ま で 推 論 の 域 を 出 な い も の で あ る と い う 。 イ ン ダ ス 文 明 に は 、 文 字 ら し き も の は あ っ て も 解 読 に は 至 っ て お ら ず 、 文 字 に よ っ て 文 献 的 に 証 明 す る こ と の で き な い 、 物 言 わ ぬ 考 古 学 的 な 史 料 で あ り 、 全 て は ﹁ 推 測 ﹂ 以 上 に 進 む こ と は で き な い 、 と 佐 保 田 は 述 べ て い る 。

ま た 、 イ ン ド 学 者 の ド リ ス ・ ス リ ニ ヴ ァ サ ン も 、 こ の 印 章 に 彫 ら れ た 像 を シ ヴ ァ 神 と す る こ と に は 無 理 が あ り 、 こ れ を ヨ ー ガ 行 法 の 源 流 と 解 す る こ と に 否 定 的 で あ る と し て い る 。

近 年 、 こ の よ う な ヨ ー ガ の イ ン ダ ス 文 明 起 源 説 に 終 止 符 を 打 と う と し た 宗 教 人 類 学 者 の ジ ェ フ リ ー ・ サ ミ ュ エ ル は 、 こ の よ う な 遺 物 か ら イ ン ダ ス 文 明 の 人 々 の 宗 教 的 実 践 が ど の よ う な も の で あ っ た か を 知 る 手 が か り は ほ と ん ど 無 い と し 、 現 代 に 行 わ れ て い る ヨ ー ガ 実 践 を 見 る 眼 で 過 去 の 遺 物 を 見 て い る の で あ り 、 考 古 学 的 な 遺 物 の な か に 過 去 の 行 法 実 践 を 読 み 解 く こ と は で き な い と し て お り 、 具 体 的 証 拠 に 全 く 欠 け る 研 究 の 難 し さ を 物 語 っ て い る 。

前 期 ヴ ェ ー ダ 時 代 [ 編 集 ] 紀 元 前 12 世 紀 頃 に 編 纂 さ れ た リ グ ・ ヴ ェ ー ダ な ど の ヴ ェ ー ダ の 時 代 に は ﹁ ヨ ー ガ ﹂ や そ の 動 詞 形 の ﹁ ユ ジ ュ ﹂ と い っ た 単 語 が よ く 登 場 す る が 、 こ れ は ﹁ 結 合 す る ﹂ ﹁ 家 畜 を 繋 ぐ ﹂ と い っ た 即 物 的 な 意 味 で 、 行 法 と し て の ヨ ー ガ を 指 す 用 例 は な い 。 比 較 宗 教 学 者 の マ ッ ソ ン ・ ウ ル セ ル は 、 ﹁ ヴ ェ ー ダ に は ヨ ー ガ は な く 、 ヨ ー ガ に は ヴ ェ ー ダ は な い ﹂ ︵ 狭 義 の ヴ ェ ー ダ の 時 代 ︶ と 述 べ て い る 。

ウ パ ニ シ ャ ッ ド の 時 代 [ 編 集 ] ウ パ ニ シ ャ ッ ド の 時 代 で は 、 単 語 と し て の ﹁ ヨ ー ガ ﹂ が 見 出 さ れ る 最 も 古 い 書 物 は 、 紀 元 前 5 0 0 年 - 紀 元 前 4 0 0 年 の ﹁ 古 ウ パ ニ シ ャ ッ ド 初 期 ﹂ に 成 立 し た ﹃ タ イ ッ テ ィ リ ー ヤ ・ ウ パ ニ シ ャ ッ ド ﹄ で あ る 。 こ の 書 で は 、 ヨ ー ガ と い う 語 は ﹁ ヨ ー ガ ・ ア ー ト マ ー ﹂ と い う 複 合 語 と し て 記 述 さ れ て い る が 、 そ の ヨ ー ガ の 意 味 は ﹁ 不 明 ﹂ で あ る と い う 。 紀 元 前 3 5 0 年 - 紀 元 前 3 0 0 年 頃 に 成 立 し た の で は な い か と さ れ る ﹁ 中 期 ウ パ ニ シ ャ ッ ド ﹂ の ﹃ カ タ ・ ウ パ ニ シ ャ ッ ド ﹄ に は ヨ ー ガ の 最 古 の 説 明 が 見 い 出 せ る 。

古典ヨーガ [ 編集 ] パタンジャリの典型的な像

紀 元 後 4 - 5 世 紀 頃 に は 、 ﹃ ヨ ー ガ ・ ス ー ト ラ ﹄ が 編 纂 さ れ た [ 2 5 ] 。 こ の 書 の 成 立 を 紀 元 後 3 世 紀 以 前 に 遡 ら せ る こ と は 、 文 献 学 的 な 証 拠 か ら 困 難 で あ る と い う 。 ﹃ ヨ ー ガ ・ ス ー ト ラ ﹄ の 思 想 は 、 仏 教 思 想 か ら の 影 響 や 刺 激 も 大 き く 受 け て い る 。

国 内 外 の ヨ ー ガ 研 究 者 や 実 践 者 の な か に は 、 こ の ﹃ ヨ ー ガ ・ ス ー ト ラ ﹄ を ヨ ー ガ の ﹁ 基 本 教 典 ﹂ で あ る と す る も の が あ る が 、 ヨ ー ガ の 歴 史 を 研 究 し た マ ー ク ・ シ ン グ ル ト ン は こ の よ う な 理 解 に 注 意 を 促 し て い る 。 ﹃ ヨ ー ガ ・ ス ー ト ラ ﹄ は 当 時 数 多 く あ っ た 修 行 書 の ひ と つ に 過 ぎ な い の で あ っ て 、 か な ら ず し も ヨ ー ガ に 関 す る ﹁ 唯 一 ﹂ の ﹁ 聖 典 ﹂ の よ う な 種 類 の も の で は な い か ら で あ る 。 サ ー ン キ ヤ ・ ヨ ー ガ の 思 想 を 伝 え る た め の テ キ ス ト や 教 典 は 、 同 じ 時 期 に 多 く の 支 派 の 師 家 の 手 で 作 ら れ て お り 、 そ の な か で た ま た ま 今 日 に 伝 え ら れ て い る の が ﹃ ヨ ー ガ ・ ス ー ト ラ ﹄ で あ る 。 ﹃ ヨ ー ガ ・ ス ー ト ラ ﹄ は 、 ヨ ー ロ ッ パ 人 研 究 者 の 知 見 に 影 響 を 受 け な が ら 、 20 世 紀 に な っ て 英 語 圏 の ヨ ー ガ 実 践 者 た ち に よ っ て 、 ま た 、 ヴ ィ ヴ ェ ー カ ー ナ ン ダ や H ・ P ・ ブ ラ ヴ ァ ツ キ ー な ど の 近 代 ヨ ー ガ の 推 進 者 た ち に よ っ て 、 ﹁ 基 本 教 典 ﹂ と し て の 権 威 を 与 え ら れ て い っ た 。

ヨ ー ガ 学 派 の 世 界 観 ・ 形 而 上 学 は 、 大 部 分 を サ ー ン キ ヤ 学 派 に 依 拠 し て い る が 、 ヨ ー ガ 学 派 で は 最 高 神 イ ー シ ュ ヴ ァ ラ の 存 在 を 認 め る 点 が 異 な っ て い る 。 内 容 と し て は 主 に 観 想 法 ︵ 瞑 想 ︶ に よ る ヨ ー ガ 、 静 的 な ヨ ー ガ で あ り 、 そ れ ゆ え ﹁ ラ ー ジ ャ ・ ヨ ー ガ ﹂ ( = 王 ・ ヨ ー ガ ︶ と 呼 ば れ て い る 。 ﹃ ヨ ー ガ ・ ス ー ト ラ ﹄ は 、 現 代 の ヨ ー ガ へ の 理 解 に 多 大 な 影 響 を 与 え て い る 。

後期ヨーガ [ 編集 ]

12 世 紀 - 13 世 紀 に は 、 タ ン ト ラ 的 な 身 体 観 を 基 礎 と し て 、 動 的 な ヨ ー ガ が 出 現 し た 。 こ れ は ハ タ ・ ヨ ー ガ ︵ 力 ︹ ち か ら ︺ ヨ ー ガ ︶ と 呼 ば れ て い る 。 内 容 と し て は 印 相 ︵ ム ド ラ ー ︶ や 調 気 法 ︵ プ ラ ー ナ ー ヤ ー マ ︶ な ど を 重 視 し 、 超 能 力 や 三 昧 を 追 求 す る 傾 向 も あ る 。 教 典 と し て は ﹃ ハ タ ・ ヨ ー ガ ・ プ ラ デ ィ ー ピ カ ー ﹄ 、 ﹃ ゲ ー ラ ン ダ ・ サ ン ヒ タ ー ﹄ 、 ﹃ シ ヴ ァ ・ サ ン ヒ タ ー ﹄ が あ る 。

ヴ ィ ヴ ェ ー カ ー ナ ン ダ 他 に 後 期 ヨ ー ガ の 流 派 と し て は 、 古 典 ヨ ー ガ の 流 れ を 汲 む ラ ー ジ ャ ・ ヨ ー ガ 、 社 会 生 活 を 通 じ て 解 脱 を 目 指 す カ ル マ ・ ヨ ー ガ ︵ 行 為 の 道 ︶ 、 人 格 神 へ の 献 身 を 説 く バ ク テ ィ ・ ヨ ー ガ ︵ 信 愛 の 道 ︶ 、 哲 学 的 な ジ ュ ニ ャ ー ナ ・ ヨ ー ガ ︵ 知 識 の 道 ︶ が あ る と さ れ る 。 後 三 者 は 19 世 紀 末 に ヴ ィ ヴ ェ ー カ ー ナ ン ダ に よ っ て ﹃ バ ガ ヴ ァ ッ ド ・ ギ ー タ ー ﹄ の 三 つ の ヨ ー ガ と し て 提 示 さ れ た 。

ヨ ー ガ の 歴 史 的 研 究 を 行 っ た マ ー ク ・ シ ン グ ル ト ン に よ れ ば 、 近 代 イ ン ド の 傾 向 に お い て 、 ハ タ ・ ヨ ー ガ は 望 ま し く な い 、 危 険 な も の と し て 避 け ら れ て き た と い う 。 ヴ ィ ヴ ェ ー カ ー ナ ン ダ や シ ュ リ ・ オ ー ロ ビ ン ド 、 ラ マ ナ ・ マ ハ ル シ ら 近 代 の 聖 者 で あ る 指 導 者 た ち は 、 ラ ー ジ ャ ・ ヨ ー ガ や バ ク テ ィ ・ ヨ ー ガ 、 ジ ュ ニ ャ ー ナ ・ ヨ ー ガ な ど の み を 語 っ て い て 、 高 度 に 精 神 的 な 働 き や 鍛 錬 の こ と だ け を 対 象 と し て お り 、 ハ タ ・ ヨ ー ガ は 危 険 か 浅 薄 な も の と し て 扱 わ れ た [ † 2 ] 。 ヨ ー ロ ッ パ の 人 々 は 、 現 在 で は ラ ー ジ ャ ・ ヨ ー ガ と 呼 ば れ る 古 典 ヨ ー ガ や ヴ ェ ー ダ ー ン タ な ど の 思 想 に は 東 洋 の 深 遠 な 知 の 体 系 と し て 高 い 評 価 を 与 え た が 、 行 法 と し て の ヨ ー ガ と ヨ ー ガ 行 者 に は 不 審 の 眼 を 向 け た 。 そ れ は 、 17 世 紀 以 降 イ ン ド を 訪 れ た 欧 州 の 人 々 が 遭 遇 し た 現 実 の ハ タ ・ ヨ ー ガ の 行 者 等 が 、 不 潔 と 奇 妙 な ふ る ま い 、 悪 し き 行 為 、 時 に は 暴 力 的 な 行 為 に お よ ん だ こ と な ど が 要 因 で あ る と い う [ † 3 ] 。

近現代のヨーガ [ 編集 ]

19 世 紀 後 半 か ら 20 世 紀 前 半 に 発 達 し た 西 洋 の 身 体 鍛 錬 ︵ 英 語 版 ︶ 運 動 に 由 来 す る さ ま ざ ま な ポ ー ズ ︵ ア ー サ ナ ︶ が 、 イ ン ド 独 自 の も の と し て ﹁ ハ タ ・ ヨ ー ガ ﹂ の 名 に よ っ て 体 系 化 さ れ 、 こ の ヨ ー ガ 体 操 が 近 現 代 の ヨ ー ガ の ベ ー ス と な っ た 。 現 在 、 世 界 中 に 普 及 し て い る ヨ ー ガ は 、 こ の 新 し い ﹁ 現 代 の ハ タ ・ ヨ ー ガ ﹂ で あ る 。 現 代 ヨ ー ガ の 立 役 者 の ひ と り で あ る テ ィ ル マ ラ イ ・ ク リ シ ュ ナ マ チ ャ ー リ ヤ ︵ 英 語 版 ︶ ︵ 1 8 8 8 年 - 1 9 8 9 年 ︶ も 、 西 洋 式 体 操 を 取 り 入 れ て ハ タ ・ ヨ ー ガ の 技 法 と し て ア レ ン ジ し た [ 3 7 ] [ † 4 ] 。

イ ン ド 伝 統 の エ ク サ サ イ ズ ︵ 健 康 体 操 ︶ と 喧 伝 さ れ る こ と で 、 ア ー サ ナ が 中 心 と な っ た ハ タ ・ ヨ ー ガ の 名 前 が 近 現 代 に 復 権 す る こ と に な っ た 。

2 0 1 6 年 、 ユ ネ ス コ が 推 進 す る 無 形 文 化 遺 産 に イ ン ド 申 請 枠 で 登 録 さ れ た [ 3 9 ] 。

インドの歴史の史料 [ 編集 ] この節は検証可能 な参考文献や出典 が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加 して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方 ) 出典検索? "インドの歴史" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2021年4月

イ ン ド 人 は 、 歴 史 意 識 を 持 た な か っ た と 、 批 判 的 に 語 ら れ る こ と が あ る が 、 こ れ は 近 代 的 な 歴 史 の 叙 述 、 あ る い は 古 代 ギ リ シ ア や 古 代 中 国 に 発 す る 歴 史 記 述 の 伝 統 と は 異 な っ た 形 で 、 イ ン ド 人 が 歴 史 を 語 っ て き た と い う 事 実 を 述 べ る に 過 ぎ な い 。

そ の 最 も 顕 著 な 例 と し て 、 プ ラ ー ナ 文 献 に お け る 歴 史 の 語 り が あ る 。 プ ラ ー ナ 文 献 は 、 神 話 を 語 る 宗 教 文 献 と し て 扱 わ れ る こ と が 最 も 多 い が 、 宗 教 的 な 内 容 に と ど ま ら ず 、 人 々 の 暮 ら し の 規 範 や 医 学 、 音 楽 な ど に 加 え 、 歴 史 も 重 要 な 要 素 と な っ て い る 。 中 で も 、 プ ラ ー ナ 文 献 の 一 種 で あ る ス タ ラ ・ プ ラ ー ナ は 、 特 定 の 都 市 や 寺 院 の 起 源 を 遡 る 、 歴 史 意 識 に よ っ て 編 ま れ た 文 献 群 で あ る 。 そ の 叙 述 は 、 暦 年 に よ っ て 系 統 立 て ら れ た も の で は な く 、 神 々 の 事 蹟 や 過 去 の 偉 人 の 生 涯 に 関 わ ら せ る 形 で 、 そ の 文 献 の 主 題 と な る 都 市 や 寺 院 の 由 緒 を 正 統 的 に 述 べ る こ と に 主 眼 が あ る 。 そ の た め 、 イ ン ド 独 特 の 歴 史 叙 述 と も 言 え る よ う な 特 徴 が 見 ら れ る の で あ る 。

反 対 に 、 近 代 的 な 歴 史 学 に 直 接 に 史 料 と な り う る も の に 、 碑 文 が あ る 。 最 も 古 い も の で は ア シ ョ ー カ 王 碑 文 が 有 名 で あ る が 、 王 の 即 位 後 の 年 数 や 暦 年 が 記 さ れ て い る こ と が 多 く 、 こ の 点 で も イ ン ド 人 に 歴 史 意 識 が 欠 け て い た と は 言 え な い と 考 え ら れ る 。

イ ン ド の 歴 史 に お い て 最 も 重 要 な 史 料 で あ る 碑 文 の ほ か に 、 貨 幣 や そ の 鋳 型 、 印 章 ・ 石 柱 ・ 岩 石 ・ 銅 板 ・ 寺 院 の 壁 や 床 ・ 煉 瓦 ・ 彫 刻 な ど に 刻 ま れ た 刻 文 、 7 世 紀 に バ ー ナ が 著 し た ﹃ ハ ル シ ャ ・ チ ャ リ タ ﹄ に 始 ま る 伝 記 文 学 や 12 世 紀 に カ ル ハ ナ が 著 し た ﹃ ラ ー ジ ャ タ ラ ン ギ ニ ー ﹄ な ど の 歴 史 書 、 そ の 他 の 文 献 、 さ ら に は メ ガ ス テ ネ ー ス 、 プ ト レ マ イ オ ス 、 法 顕 、 玄 奘 な ど の 外 国 人 に よ る 記 録 も 、 イ ン ド の 歴 史 の 重 要 な 史 料 と な っ て い る 。

(一) ^ 都 市 活 動 の 停 止 の 要 因 と し て は 、 こ の ほ か 乾 燥 化 に よ る と す る 考 え や ア ー リ ヤ 人 の 侵 入 の 結 果 と す る 考 え な ど が あ る が 、 現 在 こ れ ら の 説 は 否 定 さ れ て い る 。 2 0 0 7 年 現 在 有 力 視 さ れ て い る 説 は 、 土 地 の 隆 起 に よ る イ ン ダ ス 川 の 洪 水 の 頻 発 、 ガ ッ ガ ル ・ ハ ー ク ラ ー 川 の 干 上 が り 、 こ れ ら の 要 因 に よ る イ ン フ ラ と 農 業 生 産 力 の 衰 亡 で あ る 。 し か し な が ら 、 こ の 環 境 変 動 説 も 考 古 学 的 ・ 地 質 学 的 証 明 の 裏 付 け が 十 分 と は 言 え な い 。 (二) ^ 例 え ば 、 近 代 イ ン ド を 代 表 す る 聖 者 で あ る ラ マ ナ ・ マ ハ ル シ [ 3 4 ] は 、 修 練 方 法 と し て ジ ュ ニ ャ ー ナ ・ ヨ ー ガ 、 バ ク テ ィ ・ ヨ ー ガ 、 ラ ー ジ ャ ・ ヨ ー ガ を 勧 め て い る 。 ラ マ ナ は 、 霊 性 の 向 上 は ﹁ 心 ﹂ そ の も の を 扱 う こ と で 解 決 が で き る と い う 基 本 的 前 提 か ら 、 ハ タ ・ ヨ ー ガ に は 否 定 的 で あ っ た 。 ま た 、 ク ン ダ リ ニ ー ・ ヨ ー ガ は 、 潜 在 的 に 危 険 で あ り 必 要 も な い も の で あ り 、 ク ン ダ リ ニ ー が サ ハ ス ラ ー ラ に 到 達 し た と し て も 真 我 の 実 現 は 起 こ ら な い と 発 言 し て い る [ 3 5 ] 。 (三) ^ シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 に よ れ ば 、 こ れ ら の 行 者 の な か に は 、 実 際 に か な り 暴 力 的 な 方 法 で 物 乞 い を す る 者 達 も い て 、 一 般 の 人 々 か ら 恐 れ ら れ て い た ら し い 。 武 装 し た ハ タ ・ ヨ ー ガ 行 者 た ち は 略 奪 行 為 を 働 く こ と も あ っ た 。 略 奪 行 為 が 統 治 者 か ら 禁 止 さ れ る よ う に な る と 、 行 者 ら は ヨ ー ガ を 見 世 物 と す る よ う に な り 、 正 統 的 な ヒ ン ド ゥ ー 教 徒 た ち か ら は 社 会 の 寄 生 虫 と し て 蔑 視 さ れ て い た 。 (四) ^ 伊 藤 雅 之 は こ れ を 1 9 2 0 年 代 か ら 1 9 3 0 年 代 の こ と と し て い る が 、 シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 に よ れ ば 、 少 な く と も ク リ シ ュ ナ マ チ ャ ー リ ヤ に 関 し て 言 え ば 1 9 3 0 年 代 以 降 の こ と で あ る 。 伊 藤 論 文 で は 西 洋 式 体 操 か ら 編 み 出 さ れ た 近 代 ハ タ ・ ヨ ー ガ を ひ と り ク リ シ ュ ナ マ チ ャ ー リ ヤ の み に 帰 し て い る よ う な 記 述 と な っ て い る が [ 3 7 ] 、 シ ン グ ル ト ン に よ れ ば 同 時 代 の ス ワ ー ミ ー ・ ク ヴ ァ ラ ヤ ー ナ ン ダ と シ ュ リ ー ・ ヨ ー ゲ ー ン ド ラ も 重 要 で あ り 、 ク ヴ ァ ラ ヤ ー ナ ン ダ の 活 動 は ク リ シ ュ ナ マ チ ャ ー リ ヤ に 先 行 し て い る 。 ま た 、 伊 藤 は 近 代 ハ タ ・ ヨ ー ガ に は イ ン ド 伝 統 武 術 に 由 来 す る 要 素 も あ る と し て い る が 、 シ ン グ ル ト ン の 著 書 に は そ れ を 示 唆 す る 記 述 は な い 。

(一) ^ 未 解 読 の イ ン ダ ス 文 字 を 、 人 工 知 能 で 解 析 ( W I R E D . j p ) [ リ ン ク 切 れ ] (二) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p p . 3 8 – 3 9 . (三) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p . 3 9 . (四) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p . 4 0 . (五) ^ M a s i c a , C o l i n P ( 1 9 9 3 ) [ 1 9 9 1 ] . T h e I n d o - A r y a n l a n g u a g e s ( p a p e r b a c k e d . ) . C a m b r i d g e U n i v e r s i t y P r e s s . p . 3 6 . I S B N 0 5 2 1 2 9 9 4 4 6 (六) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p . 8 2 . (七) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p . 8 3 . (八) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p . 8 4 . (九) ^ a b 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p . 8 5 . (十) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p p . 8 1 – 8 3 . (11) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p . 1 0 3 . (12) ^ 山 崎 & 小 西 2 0 0 7 , p p . 1 0 3 – 1 0 4 . (13) ^ 河 合 秀 和 訳 ﹃ 20 世 紀 の 歴 史 ― ― 極 端 な 時 代 ︵ 上 ・ 下 ︶ ﹄ ︵ 三 省 堂 、 1 9 9 6 年 ︶ [ 要 ペ ー ジ 番 号 ] (14) ^ 中 村 平 治 ﹁ 独 立 イ ン ド の 国 家 建 設 - 国 民 の 政 治 参 加 の 拡 大 - ﹂ 内 藤 雅 雄 ・ 中 村 平 治 編 ﹃ 南 ア ジ ア の 歴 史 - 複 合 的 社 会 の 歴 史 と 文 化 - ﹄ 有 斐 閣 、 2 0 0 6 年 、 p . 2 0 4 (15) ^ “ 下 院 総 選 挙 、 モ デ ィ 政 権 与 党 の B J P が 圧 勝 ︵ イ ン ド ︶ ビ ジ ネ ス 短 信 ― ジ ェ ト ロ の 海 外 ニ ュ ー ス ” . 2 0 2 4 年 5 月 10 日 閲 覧 。 (16) ^ a b c シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p . 3 3 . (17) ^ a b 佐 保 田 1 9 7 3 , p . 2 3 . (18) ^ シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p p . 3 3 – 3 4 . (19) ^ シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p . 3 4 . (20) ^ 山 下 2 0 0 9 , p . 6 9 . (21) ^ 山 下 2 0 0 9 , p . 6 8 . (22) ^ a b 山 下 2 0 0 9 , p . 7 1 . (23) ^ 佐 保 田 1 9 7 3 , p . 2 7 . (24) ^ a b 山 下 2 0 0 9 , p . 1 0 5 . (25) ^ ﹃ 世 界 宗 教 百 科 事 典 ﹄ 丸 善 出 版 、 2 0 1 2 年 。 p . 5 2 2 (26) ^ 佐 保 田 1 9 7 3 , p . 3 6 . (27) ^ シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p . 2 7 9 . (28) ^ a b シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p . 3 5 . (29) ^ 佐 保 田 1 9 7 3 , p . 3 5 . (30) ^ 川 崎 1 9 9 3 , p . [ 要 ペ ー ジ 番 号 ] . (31) ^ 佐 保 田 1 9 7 3 , p . 3 7 . (32) ^ 伊 藤 2 0 1 1 , p . 9 6 . (33) ^ a b シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p . 9 9 . (34) ^ ポ ー ル ・ ブ ラ ン ト ン 著 、 日 本 ヴ ェ ー ダ ー ン タ 協 会 訳 ﹃ 秘 め ら れ た イ ン ド 改 訂 版 ﹄ 日 本 ヴ ェ ー ダ ー ン タ 協 会 、 2 0 1 6 年 ︵ 原 著 1 9 8 2 年 ︶ 。 I S B N 9 7 8 - 4 - 9 3 1 1 4 8 - 5 8 - 1 。 [ 要 ペ ー ジ 番 号 ] (35) ^ デ ー ヴ ィ ッ ド ・ ゴ ッ ド マ ン 編 著 、 福 間 巖 訳 ﹃ あ る が ま ま に - ラ マ ナ ・ マ ハ ル シ の 教 え ﹄ ナ チ ュ ラ ル ス ピ リ ッ ト 、 2 0 0 5 年 、 2 4 9 - 2 6 7 頁 。 I S B N 4 - 9 3 1 4 4 9 - 7 7 - 8 。 (36) ^ a b シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p p . 4 5 – 5 2 . (37) ^ a b 伊 藤 雅 之 ﹁ 現 代 ヨ ー ガ の 系 譜 : ス ピ リ チ ュ ア リ テ ィ 文 化 と の 融 合 に 着 目 し て ﹂ ﹃ 宗 教 研 究 ﹄ 8 4 ( 4 ) 、 日 本 宗 教 学 会 、 2 0 1 1 年 3 月 30 日 、 4 1 7 - 4 1 8 頁 、 N A I D 1 1 0 0 0 8 5 1 4 0 0 8 。 (38) ^ シ ン グ ル ト ン 2 0 1 4 , p . 5 . (39) ^ Y o g a I n d i a I n s c r i b e d i n 2 0 1 6 ( 1 1 . C O M ) o n t h e R e p r e s e n t a t i v e L i s t o f t h e I n t a n g i b l e C u l t u r a l H e r i t a g e o f H u m a n i t y I n t a n g i b l e H e r i t a g e U N W S C O 出典 は列挙するだけでなく、脚注 などを用いてどの記述の情報源であるかを明記 してください。記事の信頼性向上 にご協力をお願いいたします。(2021年4月 )