尾道

| 映像外部リンク | |

|---|---|

|

|

尾道︵おのみち︶は、広島県南東部、瀬戸内海に面する地。本項では旧尾道市市街地について述べる。

中世に荘園大田庄の倉敷地として開かれ、近世に広島藩の台所と呼ばれ、近代に造船業が活気だった﹁港まち﹂﹁商人のまち﹂である[1][2]。

中世に畿内との物流が始まり日明貿易・朱印船貿易の港、近世に西国街道と出雲街道︵石見銀山街道︶の宿場・西廻海運の港、近代では国道2号と山陽本線、現代ではこの近郊で尾道バイパス・山陽新幹線に山陽自動車道と西瀬戸自動車道および中国横断自動車道が交わる﹁瀬戸内の十字路﹂である[3]。

地元豪商や歴代守護者あるいは将軍足利氏による庇護・寄進により数々の神社仏閣が建立された﹁寺のまち﹂であり、尾道三山の峰を中心に神社仏閣、海に下るにつれ住宅地、そして商業地となり、尾道水道付近が港湾施設が形成された[1]。また地形的制約の中で市街地が拡大したことから、南は尾道水道まで、北は尾道三山の麓とくに神社仏閣の境内ギリギリまで人家が発達し、複雑に入り組んだ路地や坂道が形成された﹁坂のまち﹂である。そうした情景を多くの文人が作品に残し、現代では映画・アニメなど映像メディアに重用される、﹁芸術文化のまち﹂である[1]。

こうしたコンパクトな地形の中で発達し文化的に成熟したことにより風景は変化に富み﹁箱庭的﹂様相を呈する[4]。

地理[編集]

瀬戸内海のほぼ中央[3]、中国地方の広島県南東部にある。南側が水深約10m・幅は狭い所で約200mの一見すると河のような細長い海峡である尾道水道[5]、北側は尾道三山と言われる通称の千光寺山︵大宝山/136m︶・西國寺山︵愛宕山・摩尼山/116m︶・浄土寺山︵瑠璃山/178m︶に挟まれた、東西に伸びる細長い町である[6]。尾道水道を挟んで南側が芸予諸島の一つ、向島になる。

Clip

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

気候は瀬戸内海式気候であり、降水量は比較的少なく温暖な気候が続く[7]

中国地方特有の地帯構造として、南西-北東方向つまり右肩上がりで山列・構造谷が発達しているが、尾道でもそれが見られる[8]。小起伏の山地・丘陵地の一部が急斜面で尾道水道に接し、また急斜面ぎりぎりまで市街地が発達している[8]。地質は、花崗岩と平野部が沖積層になる[9][6]。花崗岩質の山がフィルターとなり良質な地下水に恵まれていた[10]。沖積層は花崗岩風化残留土であるまさ土などで形成されており、市街地の久保町-三軒屋町付近で厚さ5mから30mとみられている[11]。中世から商業地として発展してきたことにより、沿岸部の埋立が進み海岸線が南へ移っていった。中世以前の海岸線と近世以降に埋立造成された土地では1mほどの高低差がある[12]。

流れ込む河川は二級河川栗原川など小規模なものしか存在しておらず、河川が作った沖積平野が小さいため平地が乏しい[8]。尾道水道は、潮流が速い[6]。かつては栗原川から土砂が流出して河口で堆積し、その一部が満潮になると潮流によって東側へ運ばれ向島の東側では南から北へ潮流が流れるため山波沖で巨大な洲が生じた[13][2]。港の東西に浅瀬ができてしまうため、各年代で浚渫・埋立・築港してきた歴史がある[13][2]。

由来[編集]

尾道の名の由来は、一般的には﹁山の尾の道﹂説が定説となっている。江戸時代に書かれた﹃芸藩通志﹄によると 尾道の名義詳ならず おもふに此地もとは海涯の地甚狹く 山足にそひて往來すれば 山の尾の道と云を以 名づけしにや 土人おもへらく 地もと玉を出す古歌に詠玉浦これなりと 海東諸國記に 尾路關とあり 圖書編 三才圖會 登壇必究 並に和奴密智と書す 皆此地を云なり — ﹃藝藩通志﹄三十三備後[14]

| 映像外部リンク | |

|---|---|

|

|

かつてこの地は大宝山︵千光寺山︶摩尼山︵西国寺山︶瑠璃山︵浄土寺山︶の三山が海岸まで迫り平地がなく、海岸沿いつまりそれぞれの山の尾根沿いに一筋の道があったことから、この名がついたと言われている[15][16]。その他には、神功皇后が海に近い地にカラムシで道を作ったという伝承から﹁苧の道﹂を由来とする説[16]、比較的新しい説で司馬遼太郎が唱えた船の航路を意味する澪から﹁澪の道﹂が転訛した説[15]、その他にも説がある。

尾道の名が出てくる最古の資料は、永保元年︵1081年︶に書かれた﹃西國寺文書﹄の中の﹁尾道浦﹂である[17]。

別名に、千光寺玉の岩伝説からきた﹁玉の浦﹂がある。ただし玉の浦は他の地とも言われている[18]。﹁尾路關﹂﹁和奴密智﹂の他に、宋希璟﹃老松堂日本行録﹄には﹁小尾途津﹂[19]とある。

沿革[編集]

古代[編集]

古代尾道は、小さな集落として存在していた[17]。尾道の東にある松永湾で縄文時代・弥生時代の貝塚跡が発見されており、尾道も同様にこの頃から人が住んでいたと推定されている[20][21]。また周辺島嶼の古墳時代の遺跡から製塩土器が大量に出土しており、この頃から周辺島嶼で塩作りが盛んに行われていた[20]。 国郡里制下では備後国御調郡に属し、その中の者度郷の一部であったとされるが、諸説ある[22]。飛鳥時代、郡の中心は尾道の北にある御調︵尾道市御調町︶にあり、そこには官道︵古代︶山陽道が通り駅家もあったとされる[20]。ただしこの地方では瀬戸内海での海路が発達し、庸・調税の輸送も海運が利用されるようになると、官道より海路が重要視されるようになる[20]。8世紀から海路整備が始まり行基によりほぼ1日航程の間隔で港が整備され、この地の東に敷名泊︵福山市︶、西に長井の浦︵三原市︶が整備された[23]。ただしこの時点では尾道は主要港として位置づけられていない。 山の通称にもなっている代表的な寺院は以下のとおり創建している。浄土寺創建の伝承から、尾道には616年より前に港があったと考えられている[21]。 また御袖天満宮は、延喜元年(901年)大宰府へ左遷される途中の菅原道真がこの地に舟で立ち寄ったという伝承を元に起こった神社である[16][28][25]。

港町の成立[編集]

平安時代、尾道は小さな漁村であったと考えられている[31]。平安時代後期、西國寺は火災により大半が消失したが、永保元年︵1081年︶白河天皇の勅命により復興され、永保2年︵1082年︶白河天皇の祈願所となった[32]。この西國寺復興を記した﹃西國寺文書﹄内に、文献上初めて尾道の名が出てくる[17]。天仁元年︵1108年︶西國寺は白河法皇︵院政︶により勅願寺︵官寺︶となり、山陽道随一の伽藍を誇るようになった[32]。

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

尾道の北にある現世羅郡世羅町には平安時代に﹁大田庄﹂という荘園があり、平氏政権が樹立された時代平重衡の荘園だった[17][33][25]。ただ荘園からの年貢を運び出すための倉敷地︵港︶は存在していなかったため、下司は尾道を用いたいと嘆願を上げていた[16][17]。永万2年︵1166年︶重衡は大田庄を後白河院に寄進したことから院領荘園となり、嘉応元年︵1169年︶尾道が院により倉敷地として正式に認められた[17][33][25][31]。﹁港町﹂尾道の歴史はここから始まる[17][33][34][2]。

文治2年︵1186年︶後白河院は大田庄を高野山︵金剛峯寺︶に寄進、尾道も高野山領となる[17][25]。大田庄の年貢である米やゴマは、倉敷地である尾道で一旦保管され良い天候まで待ち、そこから船で高野山の港である紀伊湊まで運ばれていった[33]。また建久5年︵1194年︶高野山は大田庄へ半畳12帖貢納を命じており[35]、この頃から筵・畳︵備後表︶が作られていたことになる。これらの運搬は荘官の下で任務にあたっていた“問”“問丸”“舵取り”等呼ばれた海運業者が行っていた[33][31]。文永7年︵1270年︶から尾道の港で独自に津料︵関税︶を徴収している[31]。

海龍寺。かつては曼荼羅堂と呼ばれ定證が浄土寺中興の際に安居してい た。寛元3年︵1245︶渕信は定證に寄進、徳治2年︵1307︶浄土寺塔頭となった[36]。

寛元3年︵1245年︶高野山は尾道に和泉法眼淵信を預所として派遣し、年貢米の輸送と管理にあたらせた[17][31]。淵信はここから30年近く尾道を管理し、弘安9年︵1286年︶浄土寺別当となっている[31][37]。この頃になると淵信は尾道で権力を持つとともに高野山の意思とは別に独自に動き出して莫大な富を得ていた[33][17][37]。ただ淵信は正安2年︵1300年︶公文百姓から訴えられ預所から退いている[37]。荒れ果てた浄土寺が西大寺の定証によって中興されるのはこの時期である[37][38]。

中世の尾道は、現在の尾道本通りあたりが海岸線だった[39]。長江・十四日と久保の2つに入江があり、入江を中心に港町が形成された[39]。遺物の出土状況から、13世紀から14世紀初頭の尾道の中心地は、浄土寺や西國寺を後背に持つ坊地口周辺であったと考えられている[17]。入江の集落から傾斜地の寺社に向けて小路が繋がっていた[39]。この頃から尾道は港町として大きく発展し、有力な海運業者や商人が出現した[17]。そして海賊︵交易品を強奪する盗賊ではなく水先人として通行料を得ようとするもの︶が現れ、中には地元有力者と結びつくものも現れた[33][37][40]。

備後守護所は鎌倉時代初期には瀬戸長和庄︵福山市︶にあり、長井貞重が治めていた[37]。文保2年︵1318年︶西国悪党を鎮圧する目的で京都︵六波羅探題︶から使節が尾道に派遣されたが、雑掌はそれを拒否した[37]。使節は翌文保3年︵1319年︶に帰洛するが、その1ヶ月後に悪党がいるとして守護貞重は尾道に代官円清高を派遣した[37]。このときの尾道の人口は5,000人を超えており[34]、代官清高らは数々の悪行をし、仏閣社殿数カ所と政所・民家1,000戸あまりを焼き払った[37]。高野山が院に守護貞重の狼藉を訴えたことで収まった[37]。のちに長井氏は守護所を尾道に置いた[37]。

持光寺山門。この寺は承和年間︵834年 - 848年︶慈覚大師に より草創。この山門の建立年度は不明で元々は鐘楼が乗っていたと考えられている。36枚の花崗岩からなり、尾道の石工を代表するものである[41][42][43]。

浄土寺山門。浄土寺の寺紋が足利氏の二引両であり、この山門の側面に 二引両が刻まれている。この寺に足利尊氏により利生塔が建立されたが現存せず。境内には尊氏供養塔といわれる宝篋印塔がある[44][45][46]。

鎌倉時代の尾道における交易品は塩や鉄・布製品など[47]。この当時から商人だけでなく刀鍛冶や石工など職人も暮らしていた[40]。中国山地で生産された鉄︵たたら製鉄︶が沼田小早川氏の三原︵三原市︶まで運ばれ刀鍛冶として育っていき、小早川氏等への供給による利潤獲得のため尾道でも刀鍛冶が行われるようになった[47]。天平年間︵729年から749年︶から創業した“其阿弥家”は現在でも存続している[48]。当時から近年まで鍛冶業が盛んであったとわかっている[40]。また石工が発達したのは鎌倉時代後期から室町時代にかけてで、現在重要文化財に指定されている宝篋印塔や五輪塔にはこの時代に造られている[40][49]。また問丸︵海運業者︶は他領の年貢輸送も行っており利益を得ていた[34]。

建武3年︵1336年︶、建武の新政後九州に落ち延びる足利尊氏は途中で浄土寺に参拝、再び京へ東上︵建武の乱︶の途中にまた浄土寺に参拝し戦勝祈願している[17][25]。尊氏が鞆︵福山市︶で光厳上皇の院宣を獲得し勢力を拡大していったのは、この後のことになる。この鎌倉時代末期から南北朝時代にかけて、幕府の弱体化によりこの地の守護や海賊たちが力をつけ独立し、尾道の周辺にも砦そして城が造られた[50]。現在尾道で行われている吉和太鼓おどりの起源は諸説あるが、一説には尊氏が尾道から九州に向かうときに水先案内人を務めたのが吉和の漁師たちで、尊氏の戦勝を祝って踊ったのが始まりとされている[45]。

応安4年︵1371年︶今川了俊の紀行文﹃道ゆきぶり﹄によると、この時代の尾道は漁師町を主体とした港町であったこと、現在のように山と海に挟まれた狭小地に民家が密集していた[31][33]。対岸の歌島︵向島︶沿岸部では製塩が盛んであった[33]。港には陸奥や筑紫から交易船が来ていた[31][33]。歌島︵向島︶や生口島など周辺島嶼部で生産された塩などの物産を取り扱うことで、尾道はさらに交易港として発展した[51]。現代になって行われた発掘調査から、沿岸部の埋め立て・土地造成は室町時代から活発化したことがわかっている[17]。

この地は中国地方を勢力下においた山名氏が支配していたが明徳の乱で室町幕府に敗れ没落した。この頃、将軍足利義満が天寧寺に宿泊[52]、応永2年︵1395年︶義満は備後大田庄含めた6個郷地頭職、そして尾道・倉敷を高野山西塔へ寄付している[25]。応永の乱の手柄により再び山名氏が守護として返り咲くと、尾道は山名氏領内の重要港として発展していく[33]。

日明貿易が始まり、尾道にも遣明船が停泊、中には尾道船籍のものも存在していた[33]。発掘調査において、この年代の地層から瀬戸焼・常滑焼・備前焼・東播系須恵器のほか、中国青磁・白磁、朝鮮陶磁器も出土していることから、かなりの規模の商業活動が行われていたと考えられている[17][40][47]。

この時代に、将軍足利氏による新たな建立や西國寺が守護山名氏の庇護で再建されるなど﹁寺のまち﹂の基盤が形成され、商人たちは彼ら権力者の庇護を受けつつ尾道を自治運営していた[31][53][33]。特に現在時宗の寺院が6ヶ寺あるのも尾道の特徴である[17]。

中世の繁栄[編集]

-

西國寺金堂。至徳3年︵1386年︶建立。西國寺は守護山名氏から庇護を受けた[60]。

室町後期から戦国時代までの間、豪族や海賊が武力で台頭していく下克上の時代である。この地を掌握できる位置にいくつか城が築かれている[50]。またこの時代この地域の特色として因島を拠点とした因島村上氏︵村上水軍︶の存在がある[33]。尾道水道の中間部の島、現在は丘陵として向島と陸続きとなっている小歌島地区は“宇賀島衆”と呼ばれた海賊の拠点で、商船から関料を徴収していたが滅ぼされ、のち村上水軍の支城となったとされている[33][50]。

これらの勢力は中国覇権を目指した毛利氏の傘下となった[62][34]。

-

千光寺展望台からの向島。中央の小さな山が小歌島(オカジマ)地区。

近世の栄華[編集]

戦国時代後期、尾道は毛利氏の支配下に置かれた[47]。毛利氏は自分の家臣を配置したのではなく、尾道の豪商たちと私的な主従関係を結ぶことで尾道を支配した[47][64]。文禄4年︵1595年︶毛利氏は商人の中から代官を決め、商人による自治は続いた[62][47]。花隈城の戦いで敗れ毛利氏へ亡命してきた荒木村重が尾道で隠遁しており、古寺の庵で茶の湯を嗜んだと伝わる︵尾道へのわび茶文化の伝来︶[65][66]。尾道の商人は豊臣秀吉の朱印船貿易にも絡み[67]、文禄・慶長の役の際には尾道の商人が船を出し輸送に関わっている[25]。

江戸時代、この地は広島藩領となる。尾道は藩内随一の港町﹁広島藩の台所﹂として最盛期を迎える[62][68][34]。

﹁町﹂の制定

江戸時代初期、藩により農業区域として“村”と商工業区域として“町”に明確に区別された[25][69]。慶長6年︵1601年︶福島氏︵福島正則︶による検地で尾道は町に定められた[69]。のち福島氏は改易され浅野氏が入封すると、浅野氏は福島氏藩政を踏襲し補強する形で藩整備を進めた[69]。寛永15年︵1638年︶浅野氏による検地で町方﹁尾道町﹂が定められた[25][69]。

当初は5人の豪商から町年寄を、その下に12組60人の月行司を選出し、堺・京都・博多などと同様に商人による自治行政が行われていた[62][47]。藩政改革﹁正徳新格﹂に伴い正徳5年︵1715年︶尾道に町奉行が置かれその下に商人から選出された町年寄・組頭・月行司を再編成することになり、藩権力の下ではあったが町人による町政は続いた[62][34][47]。

官道整備

長江の道標。「左 いづも往来」「右 天満宮道」[71]

福島氏は近世山陽道﹁西国街道﹂も再整備を行い、この時から街道は瀬戸内海沿岸に移され尾道の町中に通ることになった[72][69]。尾道は中世から沿岸の埋立が進んだため近世初期には道を通すことができるようになっていた[72]。のち広島藩領は浅野氏が治め、新たに水野氏による備後福山藩が興ると、譜代大名である福山藩と外様大名である広島藩の国境として、元和5年︵1619年︶尾道の東にある防地峠に関所が設けられている[73]。寛永10年︵1633年︶までに街道に一里塚が置かれるなど整備が完了し、同年には幕府から公式の宿駅に指定された[25][39]。

また幕府直轄領となった石見銀山から銀を運ぶため、1610年代に銀山奉行大久保長安により石見銀山街道が整備される[73][74]。整備当初はまだ海路より陸路のほうが安全であったためであり、石見から運ばれた銀は尾道で船に積み込まれ大阪まで運ばれていった[25][74]。この道は途中赤名峠で分岐し出雲へ向かうルートとしても整備されたことから、﹃芸藩通志﹄では﹁石見路出雲赤名超﹂[73]、尾道では特に﹁出雲街道﹂と呼ばれている[75][39]。それにより尾道は山陰地方との人・物流の交流点となった[34][73]。

江戸時代初期、徳川家康の朱印船貿易で恩恵を受けたが、徳川家光が制定した鎖国制度以降海外交易が禁止されたため、商人たちは弱体化し没落した豪商も出た[67]。

寛文12年︵1671年︶、西廻海運、つまり北海道・東北地方を起点に日本海から瀬戸内海をまわり大阪そして江戸に至る海運ルートが確立し、尾道には北前船など廻船が寄港するようになる[34][68]。これにより商業圏が拡がり全国的な取引が可能となり、新たな豪商が台頭した[72][67]。この北前船との交易によって、尾道は広島城下より繁栄し広島藩の台所と呼ばれるようになった[51]。

主な取り扱い品は以下のとおり。

| 他から尾道へ | 尾道から他へ |

|---|---|

|

尾道は山にも海にも通じた便利な場所となり、日本各地から様々な商品を運んだ船がやってきて、尾道の商人は中継交易して他の地へ売りさばいていった[89]。港の活性化とともに、豪商によって沿岸部の浚渫と埋立および築港が進められた[68][2][39]。大規模な埋立は広島藩営でも行われ、できた土地は商人に払い下げられるが藩は工事費より高く売ったため差額は藩財政を潤した[2]。港湾利用者のため花街が形成された[2]。北前船の荷主や船頭を問屋が接待するのに用いられ、たくさん北前船が来た時には芸者が足りなくなり、しかもこれがたびたびあったという[2]。

こうして、海沿いが港湾施設、平地が西国街道沿いを中心に商家・町家、そして尾道三山の斜面側に神社仏閣、とゾーン分けがこの時代に定まり、街道から北の斜面地の寺社そして南の海をつなぐ小路がいくつもでき、町割りの多くが現在でも尾道の町でそのまま引き継がれている[39][90]。

江戸時代中期になると市場経済の拡大により尾道は更に活況し新興豪商が台頭するも、古い商人との対立が増え秩序が乱されるようになった[72][91]。そして尾道の東隣になる福山藩の港・鞆との競合も激しくなっていった[72]。それに伴い尾道は港として信用が落ち停滞するようになる[72][92]。藩は尾道のこの状況を危惧した[72]。元文5年︵1740年︶、第13代尾道奉行平山角左衛門が着任すると、流通機構の改革を進めた[68][2][72]。ちょうど町民により港の拡張要望が出されていたころで、平山は着任早々藩の事業として﹁住吉浜﹂埋立工事を行っている[68][2]。平山自ら陣頭指揮に当たったこと、人夫に賃金を与えたことから、多くの人がこの工事に参加したため、すべての工事を50日間という短期間で終えている[68][2][62]。その他にも“問屋役場”を設立されそれまで慣例化していた掟を問屋掟として明文化、株仲間を藩公認とした[93][62][68]。明和元年︵1764年︶広島藩札の価値が暴落し商業活動が困難となると、商人たちにより資金融通機関“問屋座会所”が設立された[62][62]。

尾道水道を縦断する渡船の最古の記録は、寛政から文化年間︵1789年から1817年︶に“兼吉渡し”が出来たものになる[94]。これは現在の尾道渡船にあたる[94]。

一方で、泰平の世となり海賊の心配がなくなったことに加え廻船の操船技術の向上により、陸地側を通る“地乗り”航路から瀬戸内海中央部を通る“沖乗り”航路が主流となっていくと、御手洗や倉橋︵呉市︶など島嶼の港町の取引量が上がった[77][72]。こうなると広島藩は交易港としての尾道を軽視するようになる[92]。また19世紀に入ると広島藩は領内の特産品を買い上げ大阪で売る専売制政策を始めると同時に特産品の流通統制を始めると、商人の淘汰がすすんだ一方で多角経営化に成功した豪商が現れた[92]。ただ藩の統制はのちに藩内にハイパーインフレを招いてしまい、藩の金融経済は悪化した[78]。

文化4年︵1807年︶悪病が流行する︵ベッチャー祭りの起源︶[25]。

広島県立文書館所蔵の﹃青木茂旧蔵文書﹄内に文化5年から文政13年︵1808年-1830年︶尾道の組頭が旅人の滞在願いをまとめた帳面が残っている[91][13]。それによると大坂三郷からの行商人が最も多く、次いで備中・播磨・安芸とつづき、遠くでは長崎・越後・飛騨・江戸からも来ていた[91][13]。上方からは本の行商、植木屋、浄瑠璃・座敷噺などの芸能者が多いため、様々な上方文化が尾道に伝播していたことになる[13]。

豪商の寄進により寺院は最盛期で81カ寺が造影されていたという[95][96]。多くの寺社は尾道に観光客を呼び寄せた[92]。現在では25カ寺が点在する[96]。

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

現在の主な寺社[70]。

近現代[編集]

近代に入り、欧化政策により産業構造が変化する[34]。近世に廻船での交易で栄えた港町の中には、近代以降汽帆船と鉄道の登場により存在意義がなくなり衰えていく[102]。ただ尾道は新たな交通・産業により引き続き商業地として発展していく。

明治4年︵1871年︶廃藩置県後、広島県御調郡尾道町となる[25]。この時期、﹁御調県﹂構想と尾道を県庁所在地とする案が浮上している。当時、尾道は広島県の東端で、それより東側の福山は小田県に属していた[103]。広島県庁舎は当初広島城内に置かれていたが、広島鎮台発足と仮庁舎の火事により移転を繰り返していた[103]。明治6年︵1873年︶伊達宗興県令は県庁を尾道に移し広島県を御調県と改称する計画を立て、大蔵省に提出した[103]。これに前島密大蔵官僚は県として手狭になることと無暗に移転することを嫌がり、強く否定したことにより実現しなかった[103]。明治31年︵1898年︶4月、県下2番目の市制施行、﹁尾道市﹂となる[25]。尾道の代表的な景観・観光地である千光寺公園が出来たのは同じ頃で、明治36年︵1903年︶地元商人三木半左衛門が整備し市に寄贈した[104]。

「尾道市#歴史」も参照

ここで、尾道に山陽鉄道︵山陽本線︶が登場する。山陽鉄道はルートを5案計画した中で、経済的理由から市街地を貫通する案を進めた[105]。商業区域を二分し寺社の参拝道が奪われることになる計画案は当初から反対が多く反対運動が起こり町を二分して白熱し、ほぼ1年かけて調停が行われた[105]。様々な問題を解決し明治24年︵1891年︶10月、福山駅-尾道駅間が開通した[105]。明治45年︵1911年︶には軽便鉄道﹁尾道鉄道﹂も開通する[105]。中世以来の港町に“海の路”に加えて鉄道という新たな“陸の路”が備わることで、陸海交通の要所となり更に商業地として発展していった[106]。そして新たな物流手段が出来たことにより新たな豪商が生まれ、さらにこの鉄道が尾道の景観を一変させる︵下記坂のまち参照︶[34][105]。

-

大正期の尾道駅(初代)

-

昭和5年(1930年)竣工の尾道駅[107](2代目)

-

平成31年(2019年)竣工の尾道駅(3代目)

尾道は、少なくとも明治時代までは広島県随一の商業地であった。﹁銀行浜﹂と呼ばれた当時県内随一の金融街があった[108]。明治12年︵1879年︶広島県初の国立銀行として﹁第六十六国立銀行﹂が銀行浜で設立する[25][109][87]。のち広島市にも第百四十六国立銀行が設立されるが、尾道の国立銀行のおよそ半分の規模のものだった[109][87]。明治29年︵1896年︶には﹁尾道貯蓄銀行﹂、後の尾道銀行も銀行浜で設立する[108]。なおこれらの銀行の後身は広島銀行であり、つまり広銀の歴史で見れば創業地は尾道ということになる[109]。

-

尾道町奉行所跡に大正12年(1923年)建てられた旧尾道商業会議所、現尾道商業会議所記念館[106]。

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。 |

尾道は住友家とも関係がある。明治6年︵1873年︶住友家は﹁住友尾道分店﹂を開設、明治25年︵1892年︶﹁住友尾道支店﹂に格上げする[106][87][12]。その前年に神戸から尾道まで山陽鉄道が開通しており、住友家が経営していた別子銅山の玄関口となっていたことから、住友尾道支店で銅山の物品調達と並合業︵自己資金による物品抵当の金融事業︶を行うことになった[106][87][12]。そして、明治28年︵1895年︶5月住友尾道支店にて、合議制を初導入した第一回住友家重役会議いわゆる“尾道会議”が行われ、“住友銀行ヲ興ス事”つまり住友銀行の創業が決まり、同年11月住友本店銀行部が大阪で開業した[106][87][12]。当時住友家の主要業だった銅山の中継基地だった尾道で、新たな主要業となる銀行の発足を決めたということになる。その際に住銀は神戸と尾道に初の支店を設けており、現在も三井住友銀行尾道支店として存続している[12]。その他にも、明治42年︵1909年︶には別子銅山の煙害被害者と住友本店との初めての正式交渉いわゆる“千光寺会談”が行われ、翌年賠償契約を締結している[87][110]。大正2年︵1913年︶、住友肥料製造所︵現住友化学︶が新居浜で開業した際には、尾道が荷揚げ・荷捌きの港となった[87]。なお令和2年︵2020年︶竣工の尾道市役所庁舎の設計は日建設計であり、その前身は住友本店臨時建築部になる[106]。

Clip

| 映像外部リンク | |

|---|---|

| 昭和初期の映像 - RCCテレビ60年特別配信『ひろしま 戦前の風景』 | |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

-

尾道駅前から東方向を撮影。左の道が後に国道2号として整備される。右の道は土堂渡し場へ向かう道。住銀や尾道酢の広告が見える。

-

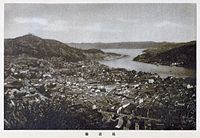

昭和5年(1930年)頃、千光寺山から東方向を望む。

-

昭和7年(1932年)頃、浄土寺山から西方向を望む。

昭和22年︵1947年︶米軍撮影。市街地の中で縦長に伸びる町屋がい くつかあるが、これは江戸時代の町割[34]。対岸側は日立造船でドックが見える。中央やや左が向島ドック。左下、沿岸の方形の広い土地は塩田である。そこから上の対岸に尾道駅がある。駅の左端から上に伸びる太い道に尾道鉄道が通っていた。近世での尾道の特産はそのまま近代・現代にも受け継がれた。例えば塩は専売制となり大蔵省専売局尾道専売支局が置かれた以降も製造していた。尾道酢は、大正時代には満州・台湾・朝鮮にまで輸出されており、昭和30年代には広島銀行頭取橋本龍一とキユーピー役員廿日出要之進の偶然の出会いからキユーピーマヨネーズの原料酢に使われていた[10]。 近代から現代にかけて、この地域の産業の中心となったのは向島・因島での造船業である[2]。これらの島では中世では村上水軍の勢力下で、近世では商人用の廻船として船製造が行われており、近代になり木造船から鉄造船に移行すると、島で育まれた造船技術と尾道において中世から受け継がれていった鍛冶の技とが結びつき飛躍的に発展した[111]。因島では明治29年︵1896年︶土生船渠合資会社が、向島では明治39年︵1906年︶松場鉄工所、瀬戸田では大正4年︵1916年︶山陽造船が最初に起業し、以降日立造船系︵現ジャパン マリンユナイテッド︶・尾道造船系・内海造船系の3つに集約されている[111]。日露戦争・第一次世界大戦・第2次世界大戦・朝鮮戦争と戦争による特需活況と戦後の不況、その後も好況不況を繰り返したなかで成長していった[111]。 この造船に活気だつ島へ尾道からの交通手段として渡船が最大で12箇所まで増えていくことになるが、現代に入り広域交通が整備される中で規模が縮小されていった[94]。 昭和2年︵1927年︶西隣三原の糸崎港とあわせ尾道糸崎港として第2種重要港湾に指定され、昭和13年︵1938年︶尾道中央桟橋・西御所物揚場などが整備された[3][21]。更に昭和28年︵1953年︶尾道糸崎港は重要港湾に指定された[3][21]。 そして、戦後の広域道路網整備は昭和43年︵1968年︶尾道大橋開通から始まり、平成27年︵2015年︶に山陽自動車道・西瀬戸自動車道・中国横断自動車道が結ばれた。昭和63年︵1988年︶山陽新幹線新尾道駅が開業、駅前再開発に合わせ平成11年︵1999年︶尾道駅が平成12年︵2000年︶尾道糸崎港が再整備された。-

尾道ポートターミナル

-

しまなみ交流館テアトロシェルネ

まちづくりの取り組み[編集]

千光寺公園から望む尾道と向島。現在尾道市全体で見ると、少子高齢化がすすみ空き家が発生している[1]。市街地でも同様で、特に斜面地では災害対策やバリアフリー問題など生活環境に問題がある[1]。一方で尾道は数年ごとにブームが起こる観光都市でもある[112]。都市開発による急激な変化を望まないものもいる。尾道市主導の開発の幾つかは市民の抗議により頓挫しており、平成に入り2度高層マンション計画が上がったが、1度目は署名活動を展開した市民団体が用地を買い取り現在はMOU尾道市立大学美術館となり、2度目は市民の抗議活動を受けて市が用地を買い取り公園になった[1][113][114]。 これらを受け、尾道市は景観を重視するようになる。景観法に基づく景観行政団体となり市街地を景観地区に指定、2007年には全国に先駆けて﹁尾道市景観条例﹂を制定、歴史まちづくり法施行に伴い尾道市は﹁歴史的風致維持向上計画﹂を作成し、市街地を﹁尾道・向島歴史的風致地区﹂として重点区域に指定した[1][114]。 こうした中で国による日本遺産選定の際に尾道市が作成した﹁尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市﹂というストーリー案が認められ、2015年広島県初の日本遺産認定となった[114][115]。風景[編集]

尾道は、南北を山と海に挟まれ東西に細長い土地に港町・商都・門前町として栄え、そして太平洋戦争末期に空襲を受けていないため、中世から現代までの建物・文化財が混在し、多くの魅力的な観光資源の間を細い路地と石段・石垣が張り巡らされ、特徴的な情景を醸し出している。大林宣彦は﹁根っからのスクラップアンドビルドの町﹂と表現している[113]。坂のまち[編集]

千光寺新道。大正時代に商人が茶園(別荘)を築いた際に石垣・石段などが整備され[116]、現代に入り再整備された。現在の尾道旧市街地の景観が形成された過程は以下のとおり。 (一)尾道水道側から商業地・住宅地が形成。 (二)浄土寺山・西国寺山・千光寺山の尾道三山を中心に神社仏閣が創建。 (三)市街地中心部および尾道三山の麓近くを山陽鉄道︵山陽本線︶が通ったことにより南北に町が分断される。 山手側にはかつて神社仏閣以外の建物は存在していなかった。江戸時代に初めて出雲藩の出張所“出雲屋敷”が建てられた[85][86]。江戸後期になると千光寺山斜面地に豪商が﹁茶園﹂とよばれた別邸を建てた[117]。 明治に入りそこに山陽本線が通ることにより景観は一変した。尾道三山の麓近くの寺社のいくつかは敷地に線路が通ることになり、参道に踏切あるいはアンダーパスが設けられることになってしまった[105]。特に常称寺は境内が二分された[118]。また鉄道が通る事になると山手側への住宅建築が許可され、線路により立ち退きに迫られた住民が移っていった[105]。これに加え、鉄道開通に絡んで商売に成功し財を成したものが、風光明媚な山手側に別荘を建てていった[105][119]。 こうして、線路の山側が中近世の建造物の周辺に近現代に建てられた和風あるいは和洋折衷住宅︵群︶が立地し、その間を細い路地と坂道が複雑に伸びる﹁坂のまち尾道﹂が形成された[105][118]。逆に線路より南側は近世に宿場町・商業地だった町割を色濃く残し[39]、尾道本通り︵旧西国街道︶を基準に縦長の土地区画︵鰻の寝床︶に小路が張り巡らされ、近世からの名残を残す商家と近現代的な建物が混ざり合う商業地に、海岸沿いの港湾施設が立地している。 ﹁歴史のただよう坂道﹂で、平成2年度手づくり郷土賞︵ふるさとの坂道受賞。-

東第1踏切から千光寺山を見上げる。

-

持光寺参道。

-

天寧寺参道。

-

浄土寺参道。

芸術文化のまち[編集]

「尾道市#尾道を舞台(モデル)とした作品」も参照尾道は古くから多くの文人・芸術家を輩出してきた。また多くの文人が訪れ、風光明媚な景色を見て自身の作品に残している。 ぬばたまの 夜は明けぬらし 玉の浦に あさりする鶴 鳴き渡るなり — 読人しらず、﹃万葉集﹄第15巻 ﹃万葉集﹄の中にある遣新羅使の歌である。この歌は一般には岡山県玉島のこととされているが、尾道のことを歌ったとする説も存在する[121]。 応安4年︵1371年︶今川貞世︵了俊︶が九州探題として下向していた時に書かれた紀行文﹃道ゆきぶり﹄の中に当時の尾道が出てくる[33]。 この所のかたちは北にならびて、あさぢ深く岩ほこりしける山あり。ふもとにそひて家々所せくならびつつ、あみほすほどの庭だにすくなし。西よりひんがしに入うみとをく見えて、朝夕しほのみちひもいとはやりかなり。風のきをひに従ひて、行くる舟のほかげもいとおもしろく、遥なるみちのくつくし路のふねも多くたゆたゐたるに、・・・・ — 今川了俊、道ゆきぶり[33][4]

露滴庵[34] 浄土寺に﹁露滴庵﹂という茶室がある。これは元々伏見城内に豊臣秀吉が所有していた茶室“燕庵”を様々な経緯を経て尾道の商人天満屋が海物園に移設した所、文化11年︵1814年︶浄土寺に寄進したというもの[34][122]。つまり、安土桃山時代に花開いたわび茶文化が尾道にも伝播していたことを意味する[93]。 尾道の茶文化は江戸時代後期に﹁茶園﹂、邸宅内あるいは尾道三山斜面地の風光明媚な場所に作られた茶室や庭園、を生み出した[93][123][117]。この茶園には多くの文人が訪れ、例えば頼山陽や菅茶山、田能村竹田や浦上春琴らは作品を残している[93][123]。山陽はたびたび尾道を訪れ、文政12年︵1829年︶千光寺山に登った時に詩を作った。 磐石可坐松可拠︵磐石坐す可く松拠る可し︶ 松翠缺処海光露︵松翠缺くる処海光露わる︶ 六年重来千光寺︵六年重ねて来たる千光寺︶ 山紫水明在指顧︵山紫水明指顧に在り︶ 萬瓦半暗帆影斜︵萬瓦半ば暗くして帆影斜なり︶ 相傳残杯未傾去︵相傳う残杯未だ傾け去らず︶ 回首苦嘱諸少年︵首を回らして苦に諸少年に嘱す︶ 記取先生曽酔処︵記取せよ先生曽て酔いし処と︶ — 頼山陽、[124] 正岡子規は、日清戦争の従軍記者として尾道を通った時に一句残している。 のどかさや 小山つづきに 塔二つ — 正岡子規、[124]近代文学では、志賀直哉﹃暗夜行路﹄と林芙美子﹃放浪記﹄が特に著名。 志賀は尾道で暗夜行路の前身にあたる﹃時任謙作﹄を起稿、﹃清兵衛と瓢箪﹄を執筆している[125][119]。 景色はいい処だった。寝ころんでいて色々な物が見えた。前の島に造船所がある。其処で朝からカーンカーンと金槌を響かせている。同じ島の左手の山の中腹に石切り場があって、松林の中で石切人足が絶えず唄を歌いながら石を切り出している。その声は市まちの遥か高い処を通って直接彼のいる処に聴えて来た。 — 志賀直哉、暗夜行路[82]林芙美子文学碑。左の文章が刻まれている。背後の尾道水道とロープウェーと共に尾道を代表する風景である。若年期を尾道で過ごした林の放浪記にも尾道は出てくる。 海が見えた。海が見える。五年振りに見る尾道の海はなつかしい、汽車が尾道の海へさしかかると、煤けた小さい町の屋根が提灯のように、拡がって来る。赤い千光寺の塔が見える。山は爽やかな若葉だ。緑色の海向うにドックの赤い船が帆柱を空に突きさしてる。私は涙があふれていた。 — 林芙美子、放浪記[124]

尾道市立美術館新館。安藤忠雄の設計[126]。 尾道出身の芸術家としては平田玉蘊、宮原節庵、福原五岳など︵圓鍔勝三は御調、平山郁夫は瀬戸田、矢形勇は原田出身︶。 洋画家小林和作は、尾道に移り住み創作活動を続け、自身が得意とした風景画に尾道を描いた。 和作以外にも尾道の風景の描いた画家は多くおり、尾道市はその写生地に案内目印を建て整備している[127]。-

川瀬巴水『尾之道 千光寺の坂』

-

﹃東京物語﹄原節子と笠智衆。浄土寺で撮影。なお右の灯籠は尾道最古 の灯籠で同地に無く浄土寺経堂前に移設されている[128][129]。

撮影中の原節子と小津安二郎。当時地方ロケは珍しかったため多くの見 物人が訪れた[128]。最初に尾道が舞台となった映像作品は、1929年公開木藤茂﹃波浮の港﹄になる[130]。 代表的なものとして小津安二郎﹃東京物語﹄が挙げられている[130]。世界的に評価の高いこの作品は海外にもファンが多く、ロケ地見物に観光客が訪れている[128][131]。ただ映画公開当初は、尾道を象徴する風景がなかったため、尾道の人々は拍子抜けしたという逸話がある[128]。 若い頃尾道で暮らしていた新藤兼人はたびたびロケをしており、出世作となった﹃裸の島﹄を始め、﹃悲しみは女だけに﹄﹃かげろう﹄﹃落葉樹﹄で用いている[130]。﹃石内尋常高等小学校 花は散れども﹄では小津の﹃東京物語﹄に登場する竹村家で撮影している[132]。 そして大林宣彦の﹃転校生﹄﹃時をかける少女﹄﹃さびしんぼう﹄﹃ふたり﹄﹃あした﹄﹃あの、夏の日﹄の尾道三部作/新尾道三部作の6作品[130][97]。尾道出身の大林は、名所だけでなく歩きにくい山道など何気ない故郷の原風景、なにより坂のまち尾道をそのまま作品に活かした[113]。 NHK連続テレビ小説では﹃うず潮﹄﹃てっぱん﹄で舞台となった[25]。 近年は舛成孝二﹃かみちゅ!﹄や小林俊彦﹃ぱすてる﹄、﹃龍が如く6命の詩。﹄などアニメ・漫画・ゲームなどの舞台にもよく使われる。-

JR跨線橋。『転校生』の冒頭のシーンに登場する。

-

長江小学校。『時をかける少女』の主人公が通う学校シーンで用いられた。

-

向島では『男たちの大和/YAMATO』のロケが行われた。

石のまち[編集]

尾道の地盤はほぼ花崗岩で形成されている[6][82]。花崗岩は風化しやすく加工しやすい特性がある。尾道の自然は長い年月をかけ特異な形をした巨石群を生み出し、幾つかには伝説が生まれ名がつけられた。そして加工しやすい石は中世から尾道の石工文化を育んでいき、石材加工品である石段・石塔・石像・狛犬などで尾道を飾った[82]。-

蘇和稲荷神社

-

天狗岩

-

鏡岩

-

三重岩

猫のまち[編集]

画像外部リンク 広島県観光課  広島 CAT STREET VIEW 第1弾 --尾道篇-- コンセプトムービー / Hiroshima Cat Street View "Onomichi" - Concept Movie

広島 CAT STREET VIEW 第1弾 --尾道篇-- コンセプトムービー / Hiroshima Cat Street View "Onomichi" - Concept Movie 【猫目線動画】猫の細道 坂 / 広島 CAT STREET VIEW 尾道編

【猫目線動画】猫の細道 坂 / 広島 CAT STREET VIEW 尾道編 【猫目線動画】千光寺坂 / 広島 CAT STREET VIEW 尾道編尾道は魚の美味しい港町であることから、猫にとって住みやすいところである[136]。そこで猫をテーマとした新たな観光資源を発掘している。 観光協会は、市街散策コースに艮神社そばの福石猫で飾られた﹁猫の細道﹂や﹁招き猫美術館﹂など猫をテーマとしたものを加えた[136]。2017年尾道市立美術館で開催された﹁猫まみれ展﹂において、企画展に入ろうとする猫とそれを防ぐ警備員とのやりとりがSNS上で話題となり、美術館の名が世界的に知られるようになった[137]。

【猫目線動画】千光寺坂 / 広島 CAT STREET VIEW 尾道編尾道は魚の美味しい港町であることから、猫にとって住みやすいところである[136]。そこで猫をテーマとした新たな観光資源を発掘している。 観光協会は、市街散策コースに艮神社そばの福石猫で飾られた﹁猫の細道﹂や﹁招き猫美術館﹂など猫をテーマとしたものを加えた[136]。2017年尾道市立美術館で開催された﹁猫まみれ展﹂において、企画展に入ろうとする猫とそれを防ぐ警備員とのやりとりがSNS上で話題となり、美術館の名が世界的に知られるようになった[137]。-

御袖天満宮と猫

-

艮神社に隣接する道は「猫の細道」と呼ばれている

-

いたるところに置かれた「福石猫」

空き家再生[編集]

旧和泉家別邸、通称尾道ガウディーハウス。2007年から始まった空き家再生プロジェクトのシンボル[138]。 2015年時点で南斜面地の山手側に立つ民家1,200戸のうち300戸以上が空き家であるという[114]。少子高齢化による住民減少、景観地区であるため用途が条例により制限されていること、傾斜地・細い道と施工が困難なことに加え接道義務を満たせないことから新築するにはハードル高すぎるためである[114]。 一方で古い町並みを残す雰囲気に憧れ、地価も安いため既存の建物を改修する選択肢があること、空き家再生プロジェクトとして市やNPO団体から支援が行われていることから、移住希望者が増えている[114]。-

昭和初期からある銭湯を喫茶店として改装したもの[139]

自転車[編集]

昭和18年(1943年)竣工の西御所物揚場にある県営倉庫、現ONOMICHI U2。尾道側のサイクリング拠点の一つ。 元々尾道市のサイクリング文化は貧弱だった[140]。西瀬戸自動車道︵しまなみ海道︶で愛媛県今治市と繋がり交流していく中で、そのノウハウが先行していた今治から伝播する形で尾道に定着した[140]。そして近年しまなみ海道サイクリングロードが呼び水となって外国人観光客が増加している[140][21]。 これに関連して、尾道駅の南側は老朽化した尾道港湾施設更新に加えてサイクリングロードの玄関口として、尾道ポートターミナルや県営の海運倉庫を民間でリノベーションしたONOMICHI U2などが整備され﹁サイクリングポートみなとオアシス尾道﹂として開場した[21][141]。従来、尾道の観光客は尾道駅から北から北東側の山手側を回遊していたが、これらウォーターフロントの再開発により駅の南側にも人の流れができた[142]。-

車道の左側に導線としてブルーラインが引かれている。

-

尾道駅前渡船のりば

祭り・イベント[編集]

以下、尾道市観光協会が紹介する旧市街地での主な祭り・イベントを列挙する。

映像外部リンク 祭りの様子  火渡り神事

火渡り神事 西國寺 節分会

西國寺 節分会 さくら茶会

さくら茶会 浄土寺 春観音まつり

浄土寺 春観音まつり 尾道みなと祭

尾道みなと祭 あじさいき

あじさいき 天神祭

天神祭 おのみち住吉花火祭り

おのみち住吉花火祭り 吉和太鼓踊り

吉和太鼓踊り 尾道灯りまつり

尾道灯りまつり ベッチャー祭

ベッチャー祭千光寺公園の桜

ベッチャー祭りのベタ(ベッチャー) - 1月

- 西國寺 柴燈護摩(火渡り神事)

- 2月

- 吉備津彦神社(一宮神社) 節分祭

- 西國寺 節分会

- 3月から4月

- おのみち俳句祭り

- (しまなみ縦走)

- 千光寺公園の花見

- 4月

- 千光寺公園 さくら茶会

- 浄土寺 春観音まつり

- 西國寺 弘法大師正御影供

- 5月

- 尾道みなと祭

- 浄土寺 尾道薪能

- 山脇神社 山王祭

- 6月

- 尾道本通り商店街 土曜夜店

- 久保八坂神社 祇園祭

- 林芙美子像前 あじさいき

- 7月

- 御袖天満宮 天神祭

- 熊野権現神社 水尾町の水祭り

- 8月

- (西暦偶数年)吉和太鼓踊り

- 9月

- おのみち住吉花火まつり

- 全国仮装大会inおのみち

- 10月

- 尾道灯りまつり

- 浄土寺 尾道薪能

- 千光寺公園 尾道菊花展

- 11月

- 年中

- 尾道七佛めぐり

- (週末の夜、祝日の前日・祝日)クレーンライトアップ

文化財[編集]

「尾道市#観光」も参照ここでは2021年時点旧市街地範囲内で国の文化財登録されているものだけを列挙する。

- 国宝

- 国の重要文化財

- 浄土寺

- 浄土寺6棟・山門・阿弥陀堂・納経塔・宝篋印塔

- 絹本著色仏涅槃図

- 絹本著色両界曼荼羅図

- 木造十一面観音立像

- 木造聖徳太子立像(開山堂安置)乾元二年ノ銘アリ

- 木造聖徳太子立像(開山堂安置)

- 木造聖徳太子立像(南無仏太子像)

- 孔雀鎗金経箱

- 孔雀文沈金経箱

- 紙本墨書観世音法楽和歌

- 紙本墨書定証起請文

- 紙本墨書浄土寺文書

- 紺紙金銀泥法華経巻第七

- 西國寺

- 金堂・三重塔

- 木造釈迦如来立像

- 木造薬師如来坐像

- 銅製五鈷鈴

- 錫杖

- 金銅五鈷鈴

- 天寧寺 塔婆

- 西郷寺 本堂・山門

- 常称寺

- 3棟・大門

- 紙本白描遊行上人絵

- 光明寺 木造千手観音立像

- 国名勝

- 浄土寺 庭園

- 国登録

-

旧福井家住宅

-

西山本館

この地は3つの日本遺産に認定されている。以下構成する文化財のうちこの地区、向島地区を除いた本州側尾道市中心部にあるものを列挙する。 ●尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市 ●︵国宝︶浄土寺本堂及び境内地・多宝塔など、持光寺絹本著色普賢延命像 ●︵国重文︶西郷寺本堂・山門・金堂・三重塔、常称寺本堂・観音堂・大門・鐘楼、天寧寺塔婆 ●︵県重文︶西國寺仁王門 ●︵市重文︶千光寺阿弥陀三尊像︵磨崖仏︶、旧尾道商業会議所︵尾道商業会議所記念館︶、旧尾道銀行本店︵おのみち歴史博物館︶ ●︵市名勝︶爽籟軒庭園 ●︵市無形民俗︶ベッチャー祭、吉和太鼓おどり ●︵国登録︶旧福井邸、竹村家、西山本館、みはらし亭 ●︵未指定︶坂道と路地の景観、住吉祭 ●“日本最大の海賊”の本拠地‥芸予諸島-よみがえる村上海賊“Murakami KAIZOKU”の記憶- ●︵国重文︶光明寺の浪分観音、浄土寺宝篋印塔 ●荒波を越えた男たちの夢が紡いだ異空間 〜北前船寄港地・船主集落〜 ●︵国宝ほか︶浄土寺 ●︵未指定︶港町尾道の町並み、住吉神社︵尾道︶の奉納物、厳島神社の玉乗り狛犬、尾道浦絵屏風食[編集]

一般的に認知されている、尾道の名のつく食文化は以下のとおり ●尾道ラーメン ●尾道焼き - 尾道風のお好み焼き。﹃てっぱん﹄はこれを中心とした話である。 観光協会は、港町であるため瀬戸内海の魚介類をメインとしている[144]。また尾道の風情の中で古民家を改装したカフェが点在している[145]。-

尾道ラーメン

交通[編集]

尾道市自体は、広域交通網として山陽自動車道・西瀬戸自動車道・中国横断自動車道が結ばれ﹁瀬戸内海の十字路﹂が形成されている。尾道市街地には山陽本線尾道駅・尾道糸崎港、郊外には山陽新幹線新尾道駅がある。ここでは特に、尾道特有の交通手段を列挙する。渡船 対面の向島あるいは周辺の島々に渡る交通手段として渡船がある。記録に残るものとしては江戸時代後期から存在し、明治・大正時代に向島・因島に造船所が出来ていくと渡船も増え最大で12航路存在した[2][94]。 初期︵江戸時代︶は船頭を乗せた手漕舟が無賃で、のち有料化され農産物による代価も可能であった。賃料1文銭時代は﹁一文渡し﹂と呼ばれた[94]。1917年︵大正17年︶から発動機船への移行が進んだ[94]。現代に入りしまなみ海道が整備されると廃航が続いた。以下、存在していた主な渡船を示す[2][94]。 ●現航 ●尾道渡船 : 旧﹁兼吉渡し﹂最古の渡し、土堂渡し場-向島町兼吉 ●福本渡船 : 旧﹁小浦渡し﹂﹁明神渡し﹂烏崎渡しを開いた福本氏が開設、土堂-向島町白石 ●向島運航 : 旧﹁駅前渡船﹂、尾道駅前-向島町富浜 ●廃航 ●桑田渡し : 山波町桑田-向東町肥浜 ●小肥浜渡し : 尾崎-向東町肥浜 ●玉里渡船 : ﹁東渡し﹂﹁浄土寺渡し﹂﹁ドック渡し﹂など、尾崎浄土寺下-向東町西谷 ●岸元渡し : ﹁彦ノ上渡し﹂、薬師堂浜-向東町彦ノ上 ●烏崎渡し : ﹁廿五番渡し﹂﹁しまなみフェリー﹂、西御所-向島町西富浜 ●有井渡船 : ﹁有井渡し﹂、西御所-向島町有井 広域航路 瀬戸内クルージングが運行[94] ●︵生活︶ 尾道駅前桟橋 - 尾道新浜 - 重井東港︵因島︶- 須ノ上港︵佐木島︶- 沢港︵生口島︶ - 瀬戸田港︵生口島︶ ●︵観光︶ 尾道駅前桟橋 - 十四日元町桟橋 - 鞆の浦 千光寺山ロープウェイ 昭和32年︵1957年︶開業[146]。長江口から千光寺山頂上を結ぶ。 尾道鉄道 近代に整備された軽便鉄道の通称﹁おのてつ﹂[105]。大正15年︵1924年︶4月尾道から御調町を結ぶ路線として開業、モータリゼーションの影響で昭和39年︵1964年︶廃業[105]。脚注[編集]

(一)^ abcdefg向上計画1, p. 2. (二)^ abcdefghijklmno“第10回企画展示 ﹁港まち尾道﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (三)^ abcd向上計画1, p. 10. (四)^ abc石造物編 2018, p. 1. (五)^ “尾道水道︵おのみちすいどう︶”. ひろしま文化大百科. 2021年10月17日閲覧。 (六)^ abcd向上計画1, p. 11. (七)^ 向上計画1, p. 12. (八)^ abc島野 2020, p. 101. (九)^ “20万分の1日本シームレス地質図”. 産業技術総合研究所. 2021年10月17日閲覧。 (十)^ abcde“第8回企画展示 ﹁尾道の酢﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (11)^ 島野 2020, p. 102. (12)^ abcde小谷範人﹁﹁住友銀行はなぜ尾道で産声を上げたのか﹂ -尾道と住友との古い関係-﹂﹃尾道市立大学経済情報論集 No.12﹄、尾道市立大学、2012年12月20日、2021年10月17日閲覧。 (13)^ abcdefgh“﹁海の道﹂の近世﹂” (PDF). 広島県立文書館. 2021年10月17日閲覧。 (14)^ “古事類苑>地部二十六>備後國>村里”. 国文学研究資料館. 2016年5月5日閲覧。 (15)^ ab“尾道の歴史と文化”. 西山別館. 2021年10月17日閲覧。 (16)^ abcd﹃沿線誌集成. 第1輯﹄宇垣武治、1927年、301-頁。2021年10月17日閲覧。 (17)^ abcdefghijklmnop“Ⅰ 港町の成立と発展” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 (18)^ ﹃日本歴史大系 岡山県の地名﹄平凡社、﹃日本歴史大系 広島県の地名﹄平凡社 (19)^ “老松堂日本行録︵ろうしょうどうにほんこうろく︶”. ひろしま文化大百科. 2015年12月24日閲覧。 (20)^ abcd向上計画1, p. 16. (21)^ abcdef“尾道港 歴史と沿革”. 尾道市港湾振興課. 2021年10月17日閲覧。 (22)^ ﹃日本歴史大系 広島県の地名﹄平凡社 (23)^ “瀬戸内海の歴史”. 瀬戸内・海の路ネットワーク推進協議会. 2021年10月17日閲覧。 (24)^ “浄土寺のご紹介”. 浄土寺. 2021年10月17日閲覧。 (25)^ abcdefghijklmnopqrs“おのみちの年表”. おのナビ. 2021年10月17日閲覧。 (26)^ “西国寺の歴史”. 西国寺. 2021年10月17日閲覧。 (27)^ “歴史”. 千光寺. 2021年10月17日閲覧。 (28)^ ab“御袖天満宮”. おのナビ. 2021年10月17日閲覧。 (29)^ “艮神社”. おのなび. 2021年10月17日閲覧。 (30)^ “大山寺”. 尾道七佛めぐり. 2021年10月17日閲覧。 (31)^ abcdefghi向上計画1, p. 17. (32)^ ab向上計画2-1, p. 51. (33)^ abcdefghijklmnopq“海をめぐる歴史と文化 中世” (PDF). 海事都市尾道推進協議会. 2021年10月17日閲覧。 (34)^ abcdefghijklm“第3回企画展示 ﹁豪商の町 尾道﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (35)^ ab“畳表︵びんご畳表︶の歴史”. 広島県藺製品商業協同組合. 2021年3月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年12月24日閲覧。 (36)^ “海龍寺”. 尾道七佛めぐり. 2021年10月17日閲覧。 (37)^ abcdefghijk松山 宏﹁鎌倉時代の守護所﹂︵PDF︶、奈良大学史学会、1989年12月、2015年10月29日閲覧。 (38)^ 向上計画2-1, p. 45. (39)^ abcdefghi向上計画2-1, p. 54. (40)^ abcde“Ⅱ 瀬戸内海の交易と海の道” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 (41)^ “持光寺︹浄土宗︺”. 尾道七佛めぐり. 2021年10月17日閲覧。 (42)^ ab“周辺観光”. 西山本館. 2021年10月17日閲覧。 (43)^ 石造物編 2018, p. 36. (44)^ 向上計画2-1, p. 47. (45)^ ab向上計画2-1, p. 48. (46)^ “浄土寺山門”. 広島県教育委員会. 2021年10月17日閲覧。 (47)^ abcdefgh向上計画1, p. 18. (48)^ “其阿弥家の歴史”. 東山手. 2021年10月17日閲覧。 (49)^ ab石造物編 2018, p. 2. (50)^ abcd“Ⅲ 水軍と城跡” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 (51)^ abcd“第17回企画展示﹁尾道あ・ら・かると~塩と鉄~﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (52)^ 向上計画2-1, p. 13. (53)^ abc向上計画2-1, p. 43. (54)^ 向上計画2-1, p. 44. (55)^ 教育委員会 2012, p. 28. (56)^ “天寧寺”. 尾道七佛めぐり. 2021年10月17日閲覧。 (57)^ “天寧寺塔婆”. 広島県教育委員会. 2021年10月17日閲覧。 (58)^ 向上計画2-1, p. 58. (59)^ “︻尾道百景 寺のまち︼<常称寺︵時宗︶>ビルの谷間 唐突に大門”. 中国新聞 (2003年5月23日). 2021年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (60)^ “西國寺金堂”. 広島県教育委員会. 2021年10月17日閲覧。 (61)^ ab向上計画2-1, p. 52. (62)^ abcdefghij“第2回企画展示 ﹁自治都市尾道﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (63)^ ab向上計画2-1, p. 59. (64)^ 教育委員会 2012, p. 8. (65)^ “平成26年度尾道額ミュージアム・尾道遺跡発掘調査研究所出張展示会﹁戦国時代の尾道-荒木村重、備後尾道に落ちる﹂”. おのナビ. 2021年10月17日閲覧。 (66)^ “第25回企画展示 ﹁尾道商人と茶の湯、茶園、そして道薫﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (67)^ abcdefghijklmno“第4回企画展示 ﹁尾道と北前船﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (68)^ abcdefghijklmnop“海をめぐる歴史と文化 近世” (PDF). 海事都市尾道推進協議会. 2021年10月17日閲覧。 (69)^ abcde“福島氏の入国と改易”. 広島城博物館. 2021年10月17日閲覧。 (70)^ ab向上計画2-1, p. 56. (71)^ ab教育委員会 2012, p. 35. (72)^ abcdefghijklmno向上計画1, p. 19. (73)^ abcd“石州銀山道と尾道”. ひろしま文化大百科. 2021年10月17日閲覧。 (74)^ ab“銀山街道・尾道道 安全な銀輸送の新陸路”. 山陰中央日報 (2007年12月17日). 2015年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (75)^ “出雲街道”. コトバンク. 2021年10月17日閲覧。 (76)^ ab“北前船の寄港地” (PDF). 日本経済研究所. 2021年10月17日閲覧。 (77)^ ab布川弘﹁近世後期瀬戸内における﹁船後家﹂について﹂︵PDF︶﹃日本研究 特集号﹄第2巻、広島大学、2003年、68頁、2021年10月17日閲覧。 (78)^ abc“浅野氏入城400年記念事業平成29年度歴史講座﹁江戸時代の広島~浅野家と広島藩~﹂(後期)第2回﹁広島藩の殖産興業政策﹂を開催しました”. 広島中央図書館. 2021年10月17日閲覧。 (79)^ “第5回企画展示 ﹁尾道と塩田﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (80)^ “芸備孝義伝 三編︵広島市公文書館蔵︶”. ひろしまWRB博物館. 2021年10月17日閲覧。 (81)^ “宿根木白山神社石鳥居”. 佐渡市. 2021年10月17日閲覧。 (82)^ abcde“第9回企画展示 ﹁尾道と石工﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (83)^ 広島財務局鑑定部﹁中國六縣酒造變遷發達の状況 (其二)﹂﹃日本釀造協會雜誌 Vol.39﹄、日本釀造学会、1944年、166頁、2021年10月17日閲覧。 (84)^ 石造物編 2018, p. 38. (85)^ ab“出雲屋敷”. 湊のやど. 2021年10月17日閲覧。 (86)^ ab森本幾子﹁出雲藩屋敷と尾道商人 : 尾道・旧出雲藩屋敷跡を訪ねて﹂﹃阡陵 : 関西大学博物館彙報﹄第55巻、関西大学、2007年、4-5頁、2021年10月17日閲覧。 (87)^ abcdefghi“別子銅山と尾道”. 愛媛県. 2015年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (88)^ 向上計画2-2, p. 95. (89)^ 教育委員会 2012, p. 2. (90)^ 教育委員会 2012, p. 16. (91)^ abc教育委員会 2012, p. 3. (92)^ abcd“︻第4部 地域と藩︼<3>尾道 商い支援、互いに利益”. 中国新聞 (2019年7月25日). 2021年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (93)^ abcd向上計画1, p. 20. (94)^ abcdefgh“第18回企画展示 ﹁海と暮らす尾道の人々・・・︵渡船の今昔︶﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (95)^ “第15回 尾道灯りまつり” (PDF). 尾道観光協会. 2021年10月17日閲覧。 (96)^ ab“︻尾道百景 寺のまち︼<西国寺︵真言宗︶>近世の息遣い物語る”. 中国新聞 (2002年10月29日). 2021年10月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (97)^ ab向上計画2-1, p. 63. (98)^ 石造物編 2018, p. 26. (99)^ “住吉神社”. おのなび. 2021年10月17日閲覧。 (100)^ 向上計画2-1, p. 67. (101)^ 石造物編 2018, p. 37. (102)^ “<大崎下島>白壁の街 魅せられて”. 読売新聞 (2015年5月10日). 2015年10月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (103)^ abcd“藩から県へ―広島県の誕生―” (PDF). 広島県立文書館 (2009年). 2015年12月11日閲覧。[リンク切れ] (104)^ 向上計画1, p. 21. (105)^ abcdefghijk“第6回企画展示 ﹁尾道あ・ら・かると ~通信と鉄道~﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (106)^ abcdef“第29回企画展示 ﹁尾道と住友の歴史再縁スペシャル~住友家と尾道~﹂” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (107)^ 向上計画2-1, p. 60. (108)^ abc“マニア泣かせ?またまた新観光スポット誕生!尾道歴史博物館 OPEN!”. おのナビ (2005年5月). 2021年10月17日閲覧。 (109)^ abc“広島市 廣島銀行﹁創業百年史﹂編纂資料仮目録” (PDF). 広島県立文書館. 2021年10月17日閲覧。 (110)^ “七 別子銅山の発展と社会問題の発生”. 愛媛県生涯学習センター. 2021年10月17日閲覧。 (111)^ abc“第7回企画展示 造船のまち 尾道” (PDF). 尾道商業会議所記念館. 2021年10月17日閲覧。 (112)^ 向上計画1, p. 14. (113)^ abc“映画作家・大林宣彦氏﹁尾道の発展を30年遅らせたアホ監督だ﹂と罵られる”. 週刊朝日 (2012年6月22日). 2012年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (114)^ abcdef“尾道の﹁空き家﹂はなぜ若者をひきつけるのか”. 日経BP (2015年7月28日). 2015年8月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (115)^ “広島︶旧尾道市街地と向島地区、日本遺産に認定”. 朝日新聞 (2015年4月25日). 2015年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (116)^ 石造物編 2018, p. 33. (117)^ ab教育委員会 2012, p. 23. (118)^ ab向上計画2-1, p. 70. (119)^ ab向上計画2-1, p. 64. (120)^ 島野 2020, p. 107. (121)^ “玉浦・玉之浦”. コトバンク. 2021年10月17日閲覧。 (122)^ “広島県の文化財 - 浄土寺”. 広島県教育委員会. 2021年10月17日閲覧。 (123)^ ab向上計画2-2, p. 94. (124)^ abc“文学のこみち”. 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 (125)^ “暗夜行路”. ひろしま文化大百科. 2021年10月17日閲覧。 (126)^ “美術館について”. 尾道市立美術館. 2021年10月17日閲覧。 (127)^ “有名画家写生地”. 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 (128)^ abcd“小津が見た日本の原風景 <上>東京物語”. 読売新聞 (2014年9月24日). 2014年11月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (129)^ 石造物編 2018, p. 10. (130)^ abcd“第3章 第5節 ケーススタディ1‥﹁映画の街﹂尾道”. 内閣府. 2021年10月17日閲覧。 (131)^ “<原節子さん死去>﹁東京物語﹂ロケ 尾道はファンで大騒ぎ”. 毎日新聞 (2015年11月26日). 2015年11月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (132)^ “竹村家の平成”. 竹村家. 2021年10月17日閲覧。 (133)^ 向上計画2-1, p. 72. (134)^ 石造物編 2018, p. 9. (135)^ “陣幕久五郎”. 松江観光協会. 2015年12月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (136)^ ab“尾道にかくれる猫を探して歩く散歩道”. おのナビ. 2021年10月17日閲覧。 (137)^ “尾道市立美術館を知っていますか? 2匹の猫が山奥の小さな美術館を“世界的に”有名にした理由”. 文藝春秋 (2021年2月22日). 2021年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月17日閲覧。 (138)^ “旧和泉家別邸”. NPO法人尾道空き家再生プロジェクト. 2016年12月29日閲覧。 (139)^ 向上計画1, p. 56. (140)^ abc“Vol.7 本州と四国を結ぶ スローなインバウンド振興の架け橋︵しまなみ海道︶”. 日本交通公社 (2011年7月8日). 2016年12月29日閲覧。 (141)^ “サイクリングポートみなとオアシス尾道”. 中国地方整備局. 2021年10月17日閲覧。 (142)^ “海側と山側で補完、尾道の遊休建物改修 - 2”. 日経BP (2017年10月8日). 2021年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年10月9日閲覧。 (143)^ 向上計画2-1, p. 46. (144)^ “食べる”. おのナビ. 2021年10月17日閲覧。 (145)^ “尾道は素敵カフェの宝庫!散策途中に立ち寄りたいおすすめカフェ11選”. キナリノ. 2021年10月17日閲覧。 (146)^ “﹃︻昭和の尾道シリーズ︼昭和32年ごろの千光寺公園のお花見風景﹄”. 尾道観光協会 Facebook (2014年1月22日). 2021年10月17日閲覧。参考資料[編集]

●尾道市歴史的風致維持向上計画について - 尾道市 ●“︻分割版︼尾道市歴史的風致維持向上計画︵表紙・目次・第1章︶” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 ●“︻分割版︼尾道市歴史的風致維持向上計画︵第2章前半︶” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 ●“︻分割版︼尾道市歴史的風致維持向上計画︵第2章後半︶” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 ●“︻分割版︼尾道市歴史的風致維持向上計画︵第3章、第4章、第5章︶” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 ●“︻分割版︼尾道市歴史的風致維持向上計画︵第6章、第7章、資料編︶” (PDF). 尾道市. 2021年10月17日閲覧。 ●尾道市教育委員会﹃史跡等及び埋蔵文化財公開活用事業﹄︵PDF︶尾道市、2012年。2021年10月17日閲覧。 ●尾道市歴史文化まちづくり推進協議会﹃日本遺産﹃尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市﹄日本遺産ガイドブック 石造物編﹄︵PDF︶尾道市、2018年。2021年10月17日閲覧。 ●島野安雄﹁港町・尾道における浅井戸地下水の水質特性﹂︵PDF︶﹃研究紀要. 一般教育・外国語・保健体育﹄、日本大学経済学部、2020年1月、2021年10月17日閲覧。関連項目[編集]

●竹原 - 御手洗 (呉市) - 鞆の浦 ●尾道学 ●ドビン外部リンク[編集]

●尾道市 ●尾道市観光協会 おのナビ -

-

![浄土寺 : 推古天皇24年(616年)、聖徳太子が開山[24][25]。『東京物語』のロケ地。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%AF%BA_-_panoramio.jpg/181px-%E6%B5%84%E5%9C%9F%E5%AF%BA_-_panoramio.jpg)

![西國寺 : 天平年間(729年 - 749年)、行基が開山[26][25]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cb/Saikokuji05s3200.jpg/180px-Saikokuji05s3200.jpg)

![千光寺 : 大同元年(806年)、弘法大師が開基[27][25]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d3/Senkoji_Onomichi13n3872.jpg/180px-Senkoji_Onomichi13n3872.jpg)

![艮神社。千光寺と同年である806年鎮座。『時をかける少女』『かみちゅ!』の舞台[29]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/%E8%89%AE%E7%A5%9E%E7%A4%BE_Ushitora_shrine.jpg/160px-%E8%89%AE%E7%A5%9E%E7%A4%BE_Ushitora_shrine.jpg)

![御袖天満宮。『転校生』『かみちゅ!』『てっぱん』の舞台[28]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e7/Misode-tenmangu01n3872.jpg/180px-Misode-tenmangu01n3872.jpg)

![大山寺。平安時代初期(延暦13年(794年)-)には創建されていたとされる。のち境内に御袖天満宮が建立され別当寺となった[30]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e1/Taisan-ji_20170306-3.JPG/160px-Taisan-ji_20170306-3.JPG)

![尾道を代表する風景の一つ、天寧寺から東方向を撮影したもの。この寺は尊氏の意思を継いで足利義詮が工事を寄進、普明国師を請して開山した。左に見える塔婆は嘉慶2年(1388年)建立[56][57][53]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Tenneiji_Onomichi01s3872.jpg/269px-Tenneiji_Onomichi01s3872.jpg)

![常称寺。遊行2代他阿により開基。尾道における時宗寺院の最高位。暦応3年(1340年)尊氏が七堂伽藍を建立したが現存せず[58][59]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Gthumb.svg/180px-Gthumb.svg.png)

![西郷寺。遊行6代一鎮により開基。文和2年(1353年)建立の本堂は、現存最古の時宗寺院本堂になる。尊氏から院号や本尊である念持仏(阿弥陀如来立像)をもらい受けたという伝承が残る[53]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Saigo-ji.JPG/240px-Saigo-ji.JPG)

![西國寺金堂。至徳3年(1386年)建立。西國寺は守護山名氏から庇護を受けた[60]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Saikokuji_04.JPG/271px-Saikokuji_04.JPG)

![西國寺三重塔。永享元年(1429年)足利義教が建立。この寺は真言宗醍醐派大本山であり、尾道商人の寄進を多数集めた寺でもあり、中世・近世の伽藍が多数ある[61]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Saikokuji01s3200.jpg/271px-Saikokuji01s3200.jpg)

![尾道駅から見る千光寺山。頂上にはかつて木梨杉原氏(杉原元清あるいは杉原元恒)により「千光寺山城」が築かれた[50]。なお写真に見える尾道城は現在取り壊されている。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Onomichi_Station_and_Onomichi_Castle_at_dusk.jpg/160px-Onomichi_Station_and_Onomichi_Castle_at_dusk.jpg)

![山城「丹花城」跡。寛永7年(1630年)福善寺が移転してきた。丹花城主の墓とされる巨大な五輪塔2基がある[42][63]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/80/%E7%A6%8F%E5%96%84%E5%AF%BA%E6%9C%AC%E5%A0%82.jpg/160px-%E7%A6%8F%E5%96%84%E5%AF%BA%E6%9C%AC%E5%A0%82.jpg)

![御袖天満宮の55段の石段と随神門。門は享保年間、石段は江戸時代に作られたもので最上段以外は1本石の花崗岩。『転校生』の重要なシーンで登場する。天神祭はこの神社の例祭になる[97][98]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/Misodetenmangu-kaidan_01.JPG/90px-Misodetenmangu-kaidan_01.JPG)

![住吉神社。元々は浄土寺境内にあり、寛保元年(1741年)平山角左衛門が住吉浜を増築した際に移し港の守護神とした。角左衛門を祀る平山霊神社が合祀されている。この神社にある注連柱は国内最古のもの。例祭がおのみち住吉花火まつり、また尾道みなと祭の会場でもある[99][68][2][100][101]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Sumiyoshi_Shrine_near_Onomichi_Central_Visitor_Pier.jpg/160px-Sumiyoshi_Shrine_near_Onomichi_Central_Visitor_Pier.jpg)

![厳島神社(八坂神社と合祀)。八坂神社は元々常称寺境内にあり、神仏分離令により移され厳島神社と合祀された。祇園祭は八坂神社の例祭になる[61]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1b/Gthumb.svg/120px-Gthumb.svg.png)

](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/JRW_Onomichi_Station_2010.JPG/160px-JRW_Onomichi_Station_2010.JPG)

![明治37年(1904年)竣工の住友銀行尾道支店(初代)。設計は野口孫市。現尾道市労働センター[87]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Mitsui_sumitomo_bank_onomichi_1.jpg/180px-Mitsui_sumitomo_bank_onomichi_1.jpg)

![尾道町奉行所跡に大正12年(1923年)建てられた旧尾道商業会議所、現尾道商業会議所記念館[106]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/52/%E6%89%80%E8%AD%B0%E6%9C%83%E6%A5%AD%E5%95%86%E9%81%93%E5%B0%BE.jpg/180px-%E6%89%80%E8%AD%B0%E6%9C%83%E6%A5%AD%E5%95%86%E9%81%93%E5%B0%BE.jpg)

![大正12年竣工の旧尾道銀行本店、現おのみち歴史博物館[108]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a2/Onomichi_Historical_Museum01s3200.jpg/180px-Onomichi_Historical_Museum01s3200.jpg)

![千光寺新道。大正時代に商人が茶園(別荘)を築いた際に石垣・石段などが整備され[116]、現代に入り再整備された。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b7/Onomichi%2C_Hiroshima_%2815710423680%29.jpg/200px-Onomichi%2C_Hiroshima_%2815710423680%29.jpg)

![二階井戸。実際の井戸はこの真下、下の建物の敷地内にあり、この釣瓶で二階分上まで水を運ぶ(現在未使用)。坂道の上下の住宅で共有して井戸が使える仕組み[120][4]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2a/%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E4%BA%95%E6%88%B8.jpg/120px-%E4%BA%8C%E9%9A%8E%E4%BA%95%E6%88%B8.jpg)

![1937年(昭和12年)竣工の土堂小学校[133]。『ふたり』『てっぱん』『かみちゅ!』などに用いられた。林芙美子、大林宣彦の母校でもある。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Tsuchido_elementaryschool.jpg/120px-Tsuchido_elementaryschool.jpg)

![浄土寺境内にある新影流佐野勘十郎義忠の記念碑。両脇に狛犬を抱えたこの石碑は一石彫である[134]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Onomichi_Jodoji_03.JPG/80px-Onomichi_Jodoji_03.JPG)

![光明寺境内にある陣幕久五郎の手形碑。出雲の人であるが、弘化5年(1848年)頃に尾道の初汐久五郎に弟子入りしたこと、墓がこの寺にあること、など尾道に関係がある[135]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/df/Komyoji_Onomichi05n3200.jpg/80px-Komyoji_Onomichi05n3200.jpg)

![広島市尾長天満宮の玉乗り狛犬。「尾道型狛犬」と呼ばれ、北九州から瀬戸内海沿岸部に広く分布している[82]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8c/Onagatenmangu_01.JPG/120px-Onagatenmangu_01.JPG)

![昭和初期からある銭湯を喫茶店として改装したもの[139]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/Yuyu-Onomichi.JPG/120px-Yuyu-Onomichi.JPG)

![浄土寺 多宝塔。金剛三昧院・石山寺のものと共に日本三大多宝塔と言われる[143]。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Onomichi_Jodoji_08.JPG/133px-Onomichi_Jodoji_08.JPG)