日本の年金

| 国民年金(第1階) | |

| 第1号被保険者 | 1,449万人 |

| 第2号被保険者 | 4,513万人 |

| 第3号被保険者 | 793万人 |

| 被用者年金(第2階) | |

| 厚生年金保険 | 4,047万人 |

| 公務員等[2] | (466万人) |

| その他の任意年金 | |

| 国民年金基金 / 確定拠出年金(401k) / 確定給付年金 / 厚生年金基金 | |

制度構造[編集]

| 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 | ||

|---|---|---|---|---|

| 加入者 | 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者で、第2号被保険者・第3号被保険者でない者(第7条1号) (具体的には自営業者、農業者、学生、無職、厚生年金の被保険者とならない労働者等) |

第1号厚生年金被保険者(第7条2号) (厚生年金被保険者のうち、第2〜4号厚生年金被保険者でない者。具体的には、民間企業勤務の常勤、所定の要件を満たす短時間労働者) |

第2~4号厚生年金被保険者 (公務員共済の組合員・私学共済の加入員) (第7条2号) |

20歳以上60歳未満である 第2号被保険者の被扶養配偶者 (第7条3号) |

| 加入者数[22] | 1,505万人[注 1] (男779万人、女726万人) |

3,911万人[注 2] (男2,442万人、女1,470万人) |

447万人 (男274万人、女173万人) |

870万人 (男11万人、女859万人) |

| 保険料 | 月額16,410円(定額) (2019年(平成31年)度) |

2017年(平成29年)9月以降、 標準報酬月額の18.3%で固定(労使折半) |

経過措置として、独自の保険料率を設定 | 本人負担なし (第2号被保険者の年金制度が負担)[注 3] |

| 3階部分 | N/A | 各種の企業年金 (各企業が任意に導入) |

「職域加算」(平均標準報酬額×1.154/1000×加入期間) 一元化により「年金払い退職給付(退職等年金給付制度)」に変更 |

N/A |

| 2階部分 | 国民年金基金(任意加入) | 厚生年金 | ||

| 1階部分 | 基礎年金 | |||

| 受給種別 | 総数 | 老年給付 | 障害年金 | 遺族給付 |

|---|---|---|---|---|

| 国民年金 | 3,529万人 | 3325万人 | 195万人 | 9万人 |

| 厚生年金保険(第1号) | 3,530万人 | 2,930万人 | 43万人 | 337万人 |

| 厚生年金保険(第2-4号,共済年金を含む) | 483万人 | 376万人 | 4万人 | 102万人 |

所管[編集]

公的年金の所管は厚生労働省である。かつては社会保険庁が存在したが、運営事務は日本年金機構に移管され、残余資産は年金・健康保険福祉施設整理機構によって清算された[21]。

日本における年金に関する特例法が成立されており、以下の特例法がある(五十音順)。

なお社会保障制度改革推進法において、公的年金制度は財政の現況及び見通し等を踏まえ、社会保障制度改革国民会議において検討し結論を得るとされている(第5条)。

国民年金[編集]

厚生年金[編集]

2006年度見通し[編集]

2007年3月に公表された「厚生年金の標準的な年金額(夫婦二人の基礎年金額を含む)の見通し【生年度別、65歳時点】-暫定試算-」の経済前提基本ケースで出生中位場合は、1941年度生まれ(65歳)の月額22.7万円(所得代替率59.7%)から所得代替率は徐々に下がり、1986年度生まれ(20歳)では月額37.3万円(所得代替率51.6%)となる。

- 経済前提基本コース

- 最近の経済動向を踏まえた設定

- 出生中位

- 2055年の合計特殊出生率を1.26に設定

財政運営[編集]

| 国民年金 | 23兆2642億円 |

| 厚生年金保険(共済年金含む) | 32兆1465億円 |

| 福祉年金 | 0億円 |

| 総計 | 55兆4108億円 |

財政の均衡[編集]

保険料[編集]

国民年金保険料は、2005年4月から毎年280円ずつ引き上げ、2017年度には月額16,900円に固定されることとなった︵2019年度に産前産後の保険料免除制度を導入することに伴い、100円引き上げて月額17,000円となっている︶。厚生年金保険料は、2004年10月から保険料率︵労使折半︶を毎年0.354%引き上げ、2017年9月から18.3%に固定された。標準的な年金額[編集]

2004年改正では、標準的な年金受給世帯における受給し始めた︵65歳︶時点の年金額︵夫婦の基礎年金と夫の厚生年金︶の現役世代の平均手取り収入に対する比率︵所得代替率︶で見て、50%を上回る給付水準を確保することとされた。 ●標準世帯 夫が平均的収入で40年間就業し、妻がその期間全て専業主婦であった世帯 年金を受給し始めた年︵65歳︶以降の年金額︵名目額︶は物価の上昇に応じて改定されるが、通常は物価上昇よりも賃金上昇率の方が大きいため、その時々の現役世代の所得に対する比率は低下していく。マクロ経済スライドによる調整期間においては、新たに年金を受給し始める者だけでなく、既に年金を受給し始めている者についても年金改定が緩やかに抑制され、年金額の現役世代の所得に対する比率は低下する。ただし、名目の年金額は、物価や賃金が下がる場合を除き、下がる事はない。有限均衡方式[編集]

2004年法改正においては、厳しい年金財政状況を踏まえ、社会経済と調和した持続可能な年金制度を構築するために、給付と負担のあり方の見直しが行われた。

将来のすべての期間について給付と負担の均衡を図り(永久均衡方式)将来にわたって一定の積立金を保有することを改め、おおむね100年間で給付と負担の均衡を図り、その財政均衡期間の最終年度に給付費の1年分程度の積立金を保有すること(有限均衡方式)とし、積立水準の圧縮分を次世代、次々世代の給付に充てることとした。

- 有限均衡方式

- すでに生まれている世代の一生程度(概ね100年間)の期間(財政均衡期間)について、収入(基礎年金拠出金・国庫負担・積立金)と支出(給付費)の均衡を図っていく財政運営で、定期的な財政検証ごとに財政状況の現況分析と財政状況の見通しを立て、その見通しの期間を徐々に移動させていく財政運営。この場合、積立金の水準は、財政均衡期間の最終年度2100年(2004年財政再計算)において支払準備金程度(約1年分の給付費)とすることとされている。

- 財政均衡期間

- すでに生まれている世代の一生程度(概ね100年間)の期間における収入(基礎年金拠出金・国庫負担・積立金)と支出(給付費)の均衡を図ることとし、そのため定期的に財政検証(財政状況の現状分析)と財政の見通しを立てることとされている期間。

マクロ経済スライド(少子化と長命化に伴う年金の減額率)[編集]

財政検証[編集]

●年金事業の収支 保険料、国庫負担、給付に要する費用など年金事業の収支について、今後おおむね100年間における見通しを作成し公表する。 ●マクロ経済スライドの開始 今後おおむね100年間において財政の均衡を保つことができないと見込まれる場合には、マクロ経済スライドの開始年度を定める︵現在、この開始年度は政令で2005年度と定められ、マクロ経済スライドは発動し得る状態となっているが、実際に発動されたのは2015年度と2019年度の2回だけである︶。 ●マクロ経済スライドの終了 マクロ経済スライドを行う必要がなくなったと認められる場合には、マクロ経済スライドの終了年度を定める。 ●調整期間 マクロ経済スライドによる調整期間中に財政検証を行う場合には、マクロ経済スライドの終了年度の見通しを作成し公表する。影響を与える要素[編集]

年金財政︵所得代替率︶に影響を与える主な要素は人口関連と経済関連があり、この2つを勘案して将来の給付水準を設定する。 人口関連 ●出生率 出生率が低下すると、その世代が被保険者となる約20年後以降に被保険者が減少するため、将来の保険料収入が減少し、所得代替率が低下する。 ●寿命 寿命が延びると年金給付費が増大し、所得代替率が低下する。 経済関連歴史[編集]

日本の年金制度は、被用者年金を皮切りに始まっており、現在の第二階部分に相当する部分が先に形成されたという歴史を持っている。

1961年の国民年金制度の本格的な発足によって国民皆年金の体制が実現してから、公的年金制度は何度も改正されているが、1985年の改正は最も大きく、全国民共通で全国民で支える基礎年金制度が創設された。

戦前[編集]

戦後[編集]

戦後、1950年社会保障制度審議会勧告では、被用者年金と、非拠出型社会扶助年金の2本立てが構想されていた[27]。しかしこれは従来からの拠出者の抵抗により頓挫している[27]。 1958年に国会議員互助年金、1959年に﹁国民年金﹂というように、職域ごとに年金制度が制定されていった。非拠出型年金は老齢福祉年金として、拠出制国民年金への積立が不足する者を対象としてミーンズテストを実施の上で行う、経過的な措置として制定された[27]。 1972年の時点で、年金の支給額が月16000円であるのに対し、生活保護を受ける夫婦の受給額は月28000円に設定されているなど、既に年金だけでは老後を暮らしていくことはできない状況にあった。当時の朝日新聞の天声人語欄では、こうした状況を改める有効な手段として積立方式から賦課方式︵その年に集めた掛け金を全額年金に充てる手法︶に変更することを提唱していた[28]。中曽根内閣から[編集]

産業構造の変化等により財政基盤が不安定になったことや加入している制度により給付と負担の両面で不公平が生じていたことから、1984年中曽根内閣では、職域集団ごとに分立していた制度を見直し、全国民共通の基礎年金制度を導入する大改正を行うことが閣議決定され、1985年に国民年金法をはじめとする改正法が施行された。 ●1985年改正では、制度成熟期に加入期間が40年に延びることを想定して、給付単価・支給乗率を段階的に逓減する給付水準の適正化。サラリーマンの妻の国民年金への強制加入︵第3号被保険者制度の創設︶による女性の年金権の確立[注 6]。20歳前に障害者となった者に対する障害基礎年金の保障。5人未満の法人に対する厚生年金の適用拡大。女性の老齢厚生年金の支給開始年齢を2000年までに段階的に55歳から60歳に引き上げ。 ●1989年改正では、完全自動物価スライド制の導入。学生の国民年金への強制加入。国民年金基金の創設。 ●1994年改正では、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を2013年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ。在職老齢年金を賃金の増加に応じて賃金と年金額の合計額が増加する仕組みへの変更と失業等給付との併給調整。賃金再評価を税・社会保険料を除いた可処分所得の上昇率に応じた方式へ変更。育児休業中の本人負担分の厚生年金保険料を免除。 ●1996年改正では、旧公共企業体3共済︵JR、JT、NTT︶の厚生年金への統合。小泉内閣から[編集]

●2000年改正では、老齢厚生年金の報酬比例部分を2025年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ。65歳以降の年金額は物価スライドのみで改定。厚生年金の報酬比例部分の給付を5%適正化、ただし従前額を保障。厚生年金加入を70歳未満まで拡大し、65歳〜69歳の在職者に対する在職老齢年金を創設。賞与等にも同率︵13.58%︶の保険料を賦課し、給付に反映する総報酬制の導入。育児休業中の事業主負担分の厚生年金保険料の免除。国民年金保険料の半額免除制度と学生納付特例制度の創設。 ●2001年改正では、農林漁業団体職員共済組合の厚生年金への統合。 2004年改正では、保険料負担と年金給付のバランスを図るため、保険料負担の上限を固定し、基礎年金の国庫負担割合を2分の1へ引上げる及びおよそ100年かけて積立金を取り崩して︵最終的に年金給付費用1年分程度を残す︶年金給付に充当させることにより、保険料の引上げをできるだけ抑制する。また、社会全体の所得・賃金の変動︵経済変動︶や平均余命の伸び・合計特殊出生率︵人口変動︶に応じて、年金額の改定率を自動的に設定し給付水準を調整するマクロ経済スライドの仕組みを導入して、年金給付をゆるやかに削減し、保険料上限による収入の範囲で給付水準50%以上を確保するとした。 この改正の背景には、少子高齢化による世代間の問題やグローバル化のなかで労働コストを抑制したいという理由から、保険料の引上げが極めて厳しくなっているという状況があった。安倍政権︵第一次︶から[編集]

被用者年金一元化[編集]

パートタイマーの厚生年金適用の拡大[編集]

民主党政権から[編集]

民主党マニフェストでは社会保障・税番号制度︵マイナンバー︶導入が公約され、これは2015年から実施されている。三党合意による社会保障改革関連5法案の成立により、以下が実現された。 ●消費税法を改正し、財源を年金など社会保障にあてることを明記︵第1条2︶。 ●年金、医療及び介護においては、社会保険制度を基本とし、国及び地方公共団体の負担は、社会保険料に係る国民の負担の適正化に充てることを基本とすること︵社会保障制度改革推進法第2条3︶。 ●年金記録の管理の不備に起因した様々な問題への対処及び社会保障番号制度の早期導入を行うこと。︵第5条2︶ ●被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律案﹂が可決[32]。共済年金の1・2階部分の保険料率を厚生年金の保険料率︵18.3%上限︶に統一し、給付を厚生年金制度に合わせるもので、2015年10月より施行された。国庫負担2分の1への引上げ[編集]

年金給付に必要な費用の財源は、負担対象者や負担方法により社会保険方式と税方式がある。国民年金は他の公的年金と同じ社会保険方式を採用しているが、保険料の他に国庫負担もあり、2004年の年金法改正で基礎年金の国庫負担の割合を3分1から2分の1へ引上げることになった[21]。 2007年度を目途に、所要の安定した財源を確保する税制の抜本的な改革を行った上で、2009年度に実施され、財源に消費税(VAT)を当てる。2012年の消費税法改定では第1条2にて福祉目的税であることを明記。2014年には消費税率が8%に引き上げられた。 消費税法 第1条2 消費税の収入については、地方交付税法︵昭和二十五年法律第二百十一号︶に定めるところによるほか、毎年度、制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する経費に充てるものとする。 これにより、基礎年金国庫負担の2分の1への引上げは達成された[21]。安倍政権︵第二次︶から[編集]

厚生年金の適用拡大[編集]

2020年5月29日に年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案が成立[21][33]。2022年10月から従業員101人以上、2024年10月から従業員51人以上の企業規模のパートや非正規労働者の厚生年金加入義務化された[34]。課題[編集]

世代間格差[編集]

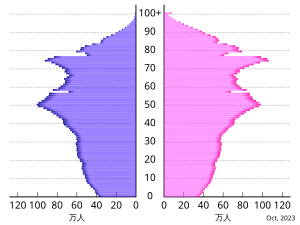

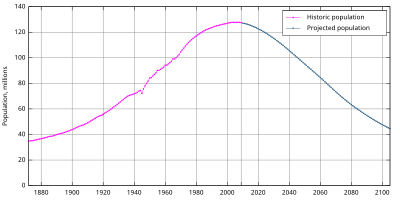

急速な少子高齢化[編集]

急速な少子高齢化の進展により、国民の間で年金制度の持続性への不安が高まっている。2004年の年金改正法時における2005年出生率の前提は1.39であったが、実際の出生率は予測を下回り1.25となり少子化がさらに進んだ。超高齢社会においても持続可能な年金制度の構築が急務である。

新人口推計[編集]

| 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2020年 | 2030年 | 2040年 | 2050年 | 2055年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 低位予測 | 1.2662 | 1.1626 | 1.1185 | 1.0980 | 1.0806 | 1.0425 | 1.0384 | 1.0504 | 1.0591 | 1.0630 |

| 中位予測 | 1.2942 | 1.2467 | 1.2297 | 1.2232 | 1.2184 | 1.2289 | 1.2382 | 1.2517 | 1.2604 | 1.2640 |

| 高位予測 | 1.3243 | 1.3170 | 1.3179 | 1.3214 | 1.3282 | 1.4783 | 1.5264 | 1.5368 | 1.5429 | 1.5461 |

| 結果 | 1.32 | 1.34 | 1.37 | 1.37 | 1.39 |

年金の不正受給[編集]

2010年には、高齢者の死を偽装して、家族が年金を不正受給する事件が発覚した。

年金事務の問題[編集]

- 公的年金流用問題 (2004年)

- 国民年金不正免除問題(2006年)

- 年金記録問題 (2007年)

- 年金未納問題

公的年金一元化[編集]

- 被用者年金一元化 - 2015年10月に実施された(三党合意)

- パートタイマーの厚生年金適用の拡大 - 2016年10月に実施された

国民年金と被用者年金の一元化[編集]

- 高齢(退職)所得リスクの違い、所得形態及び納付形態の違い、保険料賦課基準所得の定義の違いといった被用者と自営業者等との相違点を解消するという条件整備が不可欠である。ただし、仮に納税者番号制度が導入されたとしても、自営業者等の所得把握には限界がある。

- 事業主負担をどうするか、自営業者等に所得比例保険料負担を求めることに賛同が得られるかどうか。

- 特に、被雇用者は雇用主負担分があるが、その分を自己負担とすると自営業者等は2倍の負担を強いられることになり、政治の力で反対を押し切ることができるかどうか。

- 現行制度と比べ給付と負担が大きく異なることとなると考えられるため、これについての十分な分析が必要となる。

- そもそも被用者と自営業者は定年の有無やリスクなど全くライフスタイルが異なるのに、政府の都合で同じ制度を押し付けることが公平と言えるのか。

国民年金の空洞化[編集]

納付率の低下[編集]

近年の国民年金保険料の納付率は、1992年度の85.7%をピークに年々低下し、2002年度は大きく低下した。2003年度からは若干上昇したが、2006年度以降再度低下に転じ、リーマンショック後の2011年度には58.6%まで下がった。以後は景気の回復等の要因により上昇に転じ、2017年度には66.3%となっている[41]。また、納付を免除、猶予された人の分を除外せずに算出した国民年金保険料納付率の全国平均は2006年度は49%である。- 近年の低下要因

- 1995年度から、20歳到達者で自ら資格取得の届出を行わない者に対して、職権適用を実施したが、職権適用者には、年金制度への関心や保険料納付の意識が薄い者が多い。経済の低迷、就業形態の多様化により、離職等による第1号被保険者の増加や保険料負担能力が低下した。

- 社会保険庁の年金記録の不備による年金制度への信頼の低下

- 2002年度の低下要因

- 免除基準を改正したことで、免除から外れた者が多く、これらの者の納付率が極めて低かった。保険料収納事務が市町村から国へ移管したが、収納体制の整備が遅れ、納付組織を活用できなかった。

基礎年金の財源方式を巡る議論[編集]

第3号被保険者不整合記録問題[編集]

サラリーマン︵第2号被保険者︶の配偶者︵第3号被保険者︶は、夫が退職などで被用者年金制度の資格を喪失した場合、夫ともども第1号被保険者となる。この切り替え手続きは、市役所や町村役場経由で厚生労働大臣への届け出が義務づけられている[45]。この手続きを怠ると年金未加入・保険料未納扱いとなり、結果として年金の受給額が減額され、加入期間が不足する場合は無年金となる。しかし第3号被保険者となる際は事業主経由で手続きが行われたため、多くの元第3号被保険者が切り替え手続きに無知・無関心であり、届け出を行わないため、実際は第1号被保険者の立場にありながら、記録上第3号被保険者のままである不整合が多数発生している。 この記録の不整合問題は1985年の国民年金制度開始時より懸念されていたことであり、旧社会保険庁時代から会計検査院により繰り返し適正化を求められてきたが[46][47][48][49]、根本的な是正がなされることなく放置され続けてきた。しかし、2010年1月頃、社会保険機構が簡易調査を行った時点で約100万件の不整合が確認できた[50] ことで、民主党政権内部で問題視されるようになった。 これを受け厚生労働省年金記録回復委員会で検討された結果、以下の措置が厚生労働省年金局事業企画課長・厚生労働省年金局事業管理課長名で通知された[51]。この課長通知の実施は2011年1月1日とされた。 通知の概要は以下の通り。 ●すでに受給している者 現状に変更なし︵本来受給資格がなかったり、本来より受給金額が多い場合でも、それらは不問に付す︶ ●これから受給する者 本来1号被保険者であった期間もすべて3号被保険者とみなす この運用により3号を適用した期間を﹁運用3号﹂期間と呼称するが、運用3号を適用すると、以下のような不都合が生じる。 ●正しく切り替えを行っていた者は保険料の払い損となる ●未納期間がすでに発覚してそれに対して年金の減額等の裁定を受けている者は、未発覚の者より不利な扱いを受ける 運用3号は﹁法的に問題がある可能性が高い﹂として2011年2月16日総務省年金業務監視委員会が調査に入った[52] ことで問題が表面化した。厚生労働省は2月24日、運用3号による救済手続きを停止し[53]、3月8日通知を廃止した[54]。厚生労働省は社会保障審議会内に 第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会 を立ち上げ対応を検討した結果、2011年5月20日報告書が提出された[55]。 報告書の概要は以下の通り。 ●記録訂正後保険料未納となる期間を﹁カラ期間﹂として、これを年金の受給資格期間に繰り入れる ●未納分の保険料は過去10年︵年金受給者の場合は60歳までの10年間︶分の後納を認める ●年金受給者の過払い分は過去5年分の返還を求める ●すでに期間訂正を受けた分に対しても、今回の特別措置の対象とする ●運用3号の下で受けた裁定は再裁定を行う ●過去10年分の追納額は当時の保険料に国債利回り等を考慮した額とし、追納措置も3年の期間限定とする ●障害・遺族年金受給者については、受給権が失われないよう特別措置を講ずる ●今後同じような不整合を生じさせないため、以下のような方策が求められている ●制度の周知や啓発を行うとともに、被保険者が不整合の事実により容易に気付くことができるようにするための改善が必要 ●費用対効果にも留意しつつ、新たな不整合期間が生じないようにするための更なる対策を講ずる必要がある ●検討が進められている社会保障・税に関わる番号制度が導入された後は、当該制度も活用し、被保険者資格のより適正な管理等を進めていく必要がある 本件に関して2011年11月22日の閣議において国民年金法改正案が決定された[56]。この法案では ●保険料未納期間を受給資格期間に算入 ●3年間に限り、過去10年分の保険料未納分を追加納付を認める ●未納状況に応じ年金額を10%以内で減額する ●すでに支払い済みの過払い分に関しては返還を求めない と、社会保障審議会第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会報告書よりも受給対象者の負担が軽くなっている。しかし、一般の年金記録の不整合記録・誤記では、年金の減額や過払い分の返還を求めているため、﹁なぜ主婦のみ優遇されるのか﹂という非難されている[57][58]。この法案は2012年8月10日に成立、2012年10月1日より施行された。 後納制度の通知送付は2012年8月から始まり、2012年10月1日から2015年9月30日まで申し込みの受付を行ったが、通知発送総数20,094,890件に対して、実際に受け付けられた申し込みは1,414,081件とわずか7%であり、本問題に対する被保険者の関心の薄さが際立っていた[59]。その他[編集]

1型糖尿病の患者が、理由を示されずに年金支払いを打ち切られた事例があり、大阪地方裁判所で2019年4月に、打ち切りは違法との判決が出ている[60]。脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

{{cite report}}: |date=の日付が不正です。 (説明)

(27)^ abcde国立社会保障・人口問題研究所 2011, p. 61.

(28)^ 天声人語﹃朝日新聞﹄昭和47年︵1972年︶9月17日朝刊、13版、1面

(29)^ 2006年4月28日発表、厚生労働省ホームページ

(30)^ ︵1︶公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律︵平成24年8月10日成立︶

(31)^ “平成28年10月より短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大が始まります。”. 日本年金機構 (2016年9月20日). 2016年9月20日閲覧。

(32)^ 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律︵平成24年8月10日成立︶

(33)^ “年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案”. 厚生労働省 (2020年2月). 2020年2月閲覧。

(34)^ 2020年5月30日中日新聞朝刊2面

(35)^ 社会保障費用統計, 厚生労働省

(36)^ 受け身ではやってこない20代のバラ色老後 日経新聞

(37)^ [2]

(38)^ “人口予測の不確実性と年金財政‥モンテカルロシミュレーションを用いた人口予測の信頼区間算出と年金財政収支への影響” (PDF). 2010年12月23日閲覧。

(39)^ 日本の将来推計人口︵平成18年12月推計︶ 表4-1合計特殊出生率の推移‥中位・高位・低位推計, 平成21年︵2009︶人口動態統計︵確定数︶の概況 第2表-2 人口動態総覧︵率︶の年次推移 (PDF)

(40)^ “平成26年度決算︵年金特別会計 国民年金勘定︶”. 厚生労働省. 2015年9月1日閲覧。

(41)^ 平成29年度国民年金の加入・納付状況 厚生労働省

(42)^ ﹃税制改革構想︵第4次︶﹄︵プレスリリース︶日本労働組合総連合会、2019年6月。

(43)^ “﹁日本一新大綱﹂日本一新十一基本法案を国民に問う”. 自由党 (2003年7月). 2022年1月27日閲覧。

(44)^ “消費税財源で最低保障年金 2階部分は個人口座で運用―河野氏”. 時事通信. (2021年9月17日)

(45)^ 国民年金法第十二条5項

(46)^ “会計検査院 平成3年度決算検査報告”. 会計検査院 (1992年12月3日). 2011年5月30日閲覧。

(47)^ “会計検査院 平成11年度決算検査報告”. 会計検査院 (1999年11月16日). 2011年5月30日閲覧。

(48)^ “会計検査院 平成15年度決算検査報告”. 会計検査院 (2003年10月7日). 2011年5月30日閲覧。

(49)^ “会計検査院 平成16年度決算検査報告”. 会計検査院 (2004年9月16日). 2011年5月30日閲覧。

(50)^ ﹁運用3号﹂職員向け﹁Q&A﹂集︵第2版改︶ (PDF)

(51)^ 第3号被保険者期間として記録管理されていた期間が実際には第1号被保険者期間であったことが事後的に判明した場合の取扱いについて (PDF)

(52)^ “専業主婦救済は﹁法的に問題﹂ 年金監視委が調査開始”. 共同通信 (2011年2月16日). 2011年5月30日閲覧。

(53)^ “厚労省、主婦の救済手続き停止 年金資格切り替え忘れで”. 共同通信 (2011年2月24日). 2011年5月30日閲覧。

(54)^ “主婦の年金、新救済策で法改正へ 厚労相が給与返納”. 共同通信 (2011年3月8日). 2011年5月30日閲覧。

(55)^ “社会保障審議会第3号被保険者不整合記録問題対策特別部会報告書のとりまとめについて”. 厚生労働省年金局総務課 (2011年5月20日). 2011年5月30日閲覧。

(56)^ 共同通信 (2011年11月22日). “主婦年金法案を閣議決定 過払い返還求めず - 47NEWS”. 47NEWS 2011年11月26日閲覧。

(57)^ “︻社説︼主婦の年金 これで公平性保てるか”. 東京新聞. (2011年11月12日) 2011年11月26日閲覧。

(58)^ “﹇年金論議混迷﹈将来不安は募るばかり”. 沖縄タイムス. (2011年11月25日) 2011年11月26日閲覧。

(59)^ “10年後納制度の利用実績について” (PDF). 日本年金機構 (2015年12月28日). 2016年3月13日閲覧。

(60)^ 1型糖尿病訴訟年金停止違法 9人に﹁理由明示必要﹂ 大阪地裁判決 毎日新聞 2019年4月11日