日本の交通

日本の交通︵にほんのこうつう︶では、日本の交通の歴史や状況などを述べる。公共交通において現代日本は鉄道旅客輸送の比率が高く[1]、鉄道旅客輸送キロ数は中国に次いで世界2位である[3]。

蒸気機関や内燃機関が導入される以前において、日本の支配層は伝統・秩序の保持や、軍事的な理由などから交通を活発にすることにあまり好意的ではなかった。﹃日本書紀﹄においても、人々の往来を妨害する神︵﹁荒神﹂︶や地元の人々の存在が多数登場しており、大化の改新直後においても旅人がその地域の慣習を知らずに禁忌を犯したために地元の人々に処罰されていることが問題視されているなどの記載がある。

国家としての形態を成すために、日本においても都と諸国の国府を結ぶ主要道路は整備された。しかし、地方間の交通は農民の逃亡を助けることになるとして、主要官道を除いてほとんど整備されず、地方の川には年貢を都へ運ぶときだけ舟橋で渡せばよいと考えられていた︵﹃日本紀略﹄の延暦20年5月甲戌条︶。

江戸時代においても軍事的・政治的理由から、大きな河川には橋が架けられず、鎖国︵海禁政策︶や大船建造の禁︵武家諸法度の一部︶が出されたほか、江戸防衛を理由に街道筋で牛馬車など車両を使用した物流を禁じる方針を採った。このため日本の道路は鋪装されることがほとんどなく、車輪を用いた車は大八車といった荷物運搬用以外に用いられることは、牛車などしかなかった。馬の使用についても制限が加えられていた。物資の輸送には川舟や小型の商船が用いられており、大都市では水路が発達していた。

明治維新を経て、近代国家へと変貌していくにあたり、鉄道網を構築することが優先された。道路については後回しとなったが、第二次世界大戦後に本格的な整備が始まった。高度経済成長期には本格的な自動車専用道路である高速道路が、日本で初めて登場した︵名神高速道路︶。その後は1964年東京オリンピックや1970年大阪万博などを契機に新幹線や都市高速道路の整備がはじまり、現在では総延長14000kmの高速道路網が整備されており、新幹線についても整備が進んだ。しかしモータリゼーションの進展による中心市街地の衰退、老朽化など、さまざまな面でひずみも抱えている。

現在[編集]

道路[編集]

詳細は「日本の道路」を参照

高度成長期までは日本の道路は劣悪であったが、1960年代以降盛んに道路建設が行われ、全国に高水準の道路整備が行き渡っている。高速道路の建設も進み、ほぼ全国に高速道路網が整備されている。安全対策の進展により交通事故による死者数は減少しているが、大都市圏を除けば一人一台の時代となり交通量が増え、高齢化や道路の老朽化も進み、新たな問題も生まれている。

バブル崩壊後の財政状況から道路整備予算は圧縮される傾向にあり、道路公団民営化や道路特定財源の一般財源化など制度面での変化が起こっている。

鉄道[編集]

詳細は「日本の鉄道」を参照

日本では都市部を中心に鉄道の需要が非常に大きく、大都市では地下鉄や通勤鉄道路線の整備が続いているが、地方では高度経済成長とモータリゼーションの進展以降、鉄道の利用割合は減少を続けており、廃止される路線が多い。一方で、地方部でも新幹線が整備されていない地域を中心に、新幹線を求める声は依然として大きい。

JR東海はリニアモーターカー方式である中央新幹線の整備を行うことを決定しており、日本の鉄道網の高速化はさらに進むことになる。

航空[編集]

詳細は「日本の空港」を参照

全国に空港の建設が行われ、空港の無い府県のほうが少数となっている。しかし地方の中小規模空港では多額の建設費をかけて開港にはこぎつけたものの需要不足に苦しむ空港も少なくない。21世紀になると成田国際空港は着陸料が高いために旅客需要を香港国際空港や仁川国際空港(韓国)などに奪われ、ハブ空港としての地位が低下した。

海運・水運[編集]

四方を海に囲まれ、日本には欠かせない運送手段であり、沿岸部に工業地域・工業地帯や人口が集中する理由でもある。2020年現在、日本には994の港湾があり、中でも重要度の高い港湾は国際戦略港湾︵5港︶国際拠点港湾︵18港︶に指定されている[4]。また漁港は2790あり、中でも漁業の中心地かつ漁業の振興に欠かすことの出来ない漁港13港は特定第3種漁港に指定されている[5]。日本郵船や商船三井などの世界有数の規模を持つ船会社が19世紀の後半から各国との間に貨物船や旅客船を運航してきた。現在、中東や東南アジアから石油や天然ガスなどの資源が輸入され、ヨーロッパやアメリカ合衆国へ電化製品や自動車などが輸出される。さらに、大小の船会社によって多数の貨客フェリーや高速船が運航される。また、造船分野においても、その技術力の高さから世界有数の規模を保つ。

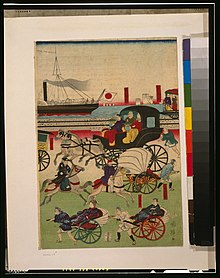

明治期の日本の様々な交通機関

江戸を新たな中心として、日本各地で街道の整備が進められた。経済発展に伴って水上交通が盛んになり、海上航路の開発や運河の整備が行われた。

●街道

●宿場町の発展

●五街道︵始点‥日本橋︶‥東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道

●樽廻船、菱垣廻船

●駕籠、馬︵馬子︶、北前船、車道︵くるまみち︶など。

江戸を新たな中心として、日本各地で街道の整備が進められた。経済発展に伴って水上交通が盛んになり、海上航路の開発や運河の整備が行われた。

●街道

●宿場町の発展

●五街道︵始点‥日本橋︶‥東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道

●樽廻船、菱垣廻船

●駕籠、馬︵馬子︶、北前船、車道︵くるまみち︶など。

明治に入ると近代国家になるために交通網を整備する必要があった。整備を進めやすいために道路よりも鉄道を優先して建設された。鉄道の建設には多くの問題や妨害があったが、品川・横浜間で仮営業が始められた後、新橋・横浜間の営業が始められた。これを契機として、官民による鉄道の建設が進められた。都市内においては路面電車や地下鉄が整備され、馬車の走行のためにガス灯の設置や舗装が進められた。しかし、地方の道路整備は遅々として進まず、幹線道路でも自動車の通行に適さない区間が大量にあった。

●人力車、馬車鉄道、人車鉄道など‥明治初期

●平地が少なく険しい山地が多い国土→トンネル

明治に入ると近代国家になるために交通網を整備する必要があった。整備を進めやすいために道路よりも鉄道を優先して建設された。鉄道の建設には多くの問題や妨害があったが、品川・横浜間で仮営業が始められた後、新橋・横浜間の営業が始められた。これを契機として、官民による鉄道の建設が進められた。都市内においては路面電車や地下鉄が整備され、馬車の走行のためにガス灯の設置や舗装が進められた。しかし、地方の道路整備は遅々として進まず、幹線道路でも自動車の通行に適さない区間が大量にあった。

●人力車、馬車鉄道、人車鉄道など‥明治初期

●平地が少なく険しい山地が多い国土→トンネル

名神高速道路 草津JCT

第二次世界大戦中まで自動車用の道路の整備があまり進まず、国道にあっても舗装率は非常に低かった。経済復興のため、名古屋と神戸を結ぶ名古屋・神戸高速道路︵現在の名神高速道路︶が計画されたが、高速道路の計画をたてられる交通工学の技術者が日本にはいなかったために国際連合に要請して計画書が策定された。それが1956年に出されたワトキンス・レポートである。その中で﹁日本の道路は信じがたいほどに悪い。工業国にして、これほど道路を無視してきた国は日本の他にない﹂と述べられた。この報告書も後押しとなり、日本の道路整備は飛躍的に進んでいく。

鉄道においては高速化のために蒸気機関車から気動車︵ディーゼルカー︶への転換や電化が進められていった。

敗戦の影響で、航空機の開発を制限された日本では航空機製造の分野では振るわなかったが、戦前に活躍した技術者の多くが鞍替えすることで日本の自動車産業の成長を支えることとなった。

1964年の東京オリンピックに合わせて、東名高速道路の建設や東海道新幹線の開通などが相次いだ。東京の首都高速道路も1962年に一部開通し、これは日本初の都市高速道路でもあった。1960年代後半頃からマイカーの普及が本格化し、自動車の台数が大幅に増加した︵モータリゼーション︶。その一方で、道路や自動車の利用環境の整備の遅れなどから交通事故も激増し、交通戦争と称された。暴走族の出現も問題となった。交通事故防止の対策として、横断歩道橋などの設置による歩車分離を実施していった。乗用車の保有台数は1971年︵昭和46年︶には1000万台に達した。

在来鉄道がモータリゼーション進展の波に押されて停滞する一方で、高速旅客鉄道である新幹線は日本の大動脈へと成長していく。自動車と航空旅客輸送の間を埋める日本の新幹線の成功により、停滞傾向にあった鉄道を見直す機運が高まり、ヨーロッパやアジアの国々にも高速旅客鉄道を登場させる動機となった。

資源の多くを海外に頼る日本では、戦前から造船技術が発達し、戦後も大型タンカーなどの建造が活発に行われ、鉄鋼業とともに日本の経済と物流の一翼を担った。空港の整備が進められ、航空輸送が徐々に拡大した。円の価値が一段と上昇した1980年代以降は、海外へのビジネスや旅行の渡航も活発になった。

歴史[編集]

律令時代[編集]

古代は律令制の整備に伴い、駅制が敷かれて都︵畿内︶と地方の間に道路が整備され、駅家が置かれた。これを古代官道というが、古代官道は地方広域区分である五畿七道に沿って整備された。 ●五畿七道‥畿内、西海道、南海道、山陽道、山陰道、東海道、東山道、北陸道戦国時代まで[編集]

中世には都市の発達に伴い、年貢や物資の輸送の必要性から陸上交通が整備され、定期市なども開かれた。これに伴い、港や廻船も整備され、海上交通や海上輸送も行われるようになる。交通の要所には、幕府や戦国大名や有力寺社などが関を設置して、関銭が徴収された。江戸時代[編集]

江戸を新たな中心として、日本各地で街道の整備が進められた。経済発展に伴って水上交通が盛んになり、海上航路の開発や運河の整備が行われた。

●街道

●宿場町の発展

●五街道︵始点‥日本橋︶‥東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道

●樽廻船、菱垣廻船

●駕籠、馬︵馬子︶、北前船、車道︵くるまみち︶など。

江戸を新たな中心として、日本各地で街道の整備が進められた。経済発展に伴って水上交通が盛んになり、海上航路の開発や運河の整備が行われた。

●街道

●宿場町の発展

●五街道︵始点‥日本橋︶‥東海道、中山道、甲州街道、奥州街道、日光街道

●樽廻船、菱垣廻船

●駕籠、馬︵馬子︶、北前船、車道︵くるまみち︶など。

明治から第二次大戦まで[編集]

明治に入ると近代国家になるために交通網を整備する必要があった。整備を進めやすいために道路よりも鉄道を優先して建設された。鉄道の建設には多くの問題や妨害があったが、品川・横浜間で仮営業が始められた後、新橋・横浜間の営業が始められた。これを契機として、官民による鉄道の建設が進められた。都市内においては路面電車や地下鉄が整備され、馬車の走行のためにガス灯の設置や舗装が進められた。しかし、地方の道路整備は遅々として進まず、幹線道路でも自動車の通行に適さない区間が大量にあった。

●人力車、馬車鉄道、人車鉄道など‥明治初期

●平地が少なく険しい山地が多い国土→トンネル

明治に入ると近代国家になるために交通網を整備する必要があった。整備を進めやすいために道路よりも鉄道を優先して建設された。鉄道の建設には多くの問題や妨害があったが、品川・横浜間で仮営業が始められた後、新橋・横浜間の営業が始められた。これを契機として、官民による鉄道の建設が進められた。都市内においては路面電車や地下鉄が整備され、馬車の走行のためにガス灯の設置や舗装が進められた。しかし、地方の道路整備は遅々として進まず、幹線道路でも自動車の通行に適さない区間が大量にあった。

●人力車、馬車鉄道、人車鉄道など‥明治初期

●平地が少なく険しい山地が多い国土→トンネル

第二次大戦後[編集]

交通体系を基準にした地方区分[編集]

交通体系や道路地図などでは地形的条件に則り、律令時代の五畿七道や、江戸時代の五街道などを目安として、地方を区分することが多い。| 日本海側 | 内陸 | 瀬戸内海側 | 太平洋側 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 北海道 | 北海道地方 | 西岸(函館本線) | 北岸(宗谷本線) | 東岸(根室本線) | |

| 本州・四国 | 東北地方 | 出羽国 | 陸奥国 | ||

| 関東地方 | 中山道(上信) 甲信(甲州街道) |

陸奥国 東海道 | |||

| 中部地方 | 北陸道 上信 |

中山道(甲信) | 東海道 | ||

| 近畿地方 | 北陸道 山陰道 |

中山道(甲信) | 山陽道 四国北岸 |

東海道 南紀 | |

| 中国・四国地方 | 山陰道 | 山陽道 四国北岸 |

四国南岸 | ||

| 南日本 | 九州地方 | 筑肥(鹿児島本線) | 日豊(日豊本線) | ||

| 南西諸島 | |||||

脚注[編集]

出典[編集]

(一)^ abcd﹃外国輸送機関別輸送量の推移︵旅客 輸送人キロ︶︶﹄︵レポート︶国土交通省、2012年。

(二)^ abc﹃外国輸送機関別輸送量の推移︵貨物 輸送トンキロ︶﹄︵レポート︶国土交通省、2012年。

(三)^ “Railways, passengers carried (million passenger-km)”. 世界銀行. 2023年10月閲覧。

(四)^ ランキング 日本港湾協会 2022年5月25日閲覧。

(五)^ 漁港一覧 水産庁 2022年5月25日閲覧。

![旅客輸送推移(百万人キロ)[1]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d9/Passenger_transport_share_timeline_of_Japan.svg/450px-Passenger_transport_share_timeline_of_Japan.svg.png)

![貨物輸送推移(百万トンキロ)[2]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Freight_transport_share_timeline_of_Japan.svg/450px-Freight_transport_share_timeline_of_Japan.svg.png)