観音寺城

(滋賀県) | |

|---|---|

食い違い虎口跡 | |

| 別名 | 佐々木城、鷦鷯城(さゝきのしろ)[1] |

| 城郭構造 | 山城 |

| 天守構造 | なし(屋形二階) |

| 築城主 | 六角氏頼 |

| 築城年 | 応仁・文明年間(1467年 - 1487年) |

| 主な改修者 | 佐々木六角氏 |

| 主な城主 | 佐々木六角氏 |

| 廃城年 | 永禄11年(1568年) |

| 遺構 | 曲輪、土塁、石垣、竪堀、虎口、堀切、井戸、 |

| 指定文化財 | 国の史跡 |

| 再建造物 | なし |

| 位置 | 北緯35度8分43.6秒 東経136度9分46.55秒 / 北緯35.145444度 東経136.1629306度 |

| 地図 | |

観音寺城︵かんのんじじょう︶は、滋賀県近江八幡市安土町にあった日本の城︵山城︶。支城に和田山城、佐生城、箕作城、長光寺城などがある。城跡は国の史跡に指定されている。

佐々木氏の家紋︵目結紋﹁平四つ目﹂︶

近江源氏の佐々木氏、後に近江守護六角氏の居城で、小脇館、金剛寺城より移り、六角氏の終の本拠となる。

標高432.9m、南北に伸びる繖︵きぬがさ︶山の山上に築かれる。南腹の斜面に曲輪を展開、家臣や国人領主の屋敷を配した。総石垣で、安土城以前の中世城郭においては特異な点とされる。天文年間には城下町・石寺も置かれ、楽市が行われていた。周辺は琵琶湖や大中の湖、美濃から京都へ至る東山道、長光寺集落から伊勢へ抜ける八風街道があり、それらを管制できる要衝に位置する。

又、これからも更なる発掘調査を実施するが予算の関係で建物の木造復元計画はない。

概要[編集]

歴史・沿革[編集]

正確な築城年代は定かではないが、古典﹃太平記﹄には、南北朝時代の建武2年︵1335年︶に、南朝側の北畠顕家軍に備えて北朝の六角氏頼が篭もったという記述があり、そのころには築かれていたと考えられている。ただ、この時はまだ観音正寺を臨戦用の砦として活用していたのではないかと考えられている。 観応の擾乱の最中の観応2年︵1351年︶9月には近江国にて足利直義の兵が南朝と連合して、足利尊氏方にあった佐々木道誉︵京極高氏︶や六角氏頼・直綱兄弟らを破り、敗れた道誉らが当時﹁佐々木城﹂と呼ばれた観音寺城に逃げ込んで籠城している[2]。応仁の乱[編集]

室町時代の応仁の乱では、六角高頼が西軍に属したため同族の京極持清に攻められている。六角氏は同族で東西に分かれ戦っていたのである。応仁の乱では3度、観音寺城の攻城戦が展開される。第一次観音寺城の戦い[編集]

| 第一次観音寺城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:応仁2年(1468年)4月1日 | |

| 場所:観音寺城一帯 | |

| 結果:京極持清・京極勝秀連合軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 京極持清軍 京極勝秀軍 |

六角高頼軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 京極勝秀 | 伊庭行隆 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 観音寺城は開城 |

細川勝元率いる東軍に属していた京極持清の長男勝秀は六角高頼の居城観音寺城を攻撃した。城主の高頼、陣代の山内政綱らは京都におり東西の戦闘に参加していたので、観音寺城の留守居役の伊庭行隆が迎え出た。

数日間攻防戦が続いたが、伊庭行隆は敗れ、応仁2年(1468年)4月1日に城を明け渡した。

第二次観音寺城の戦い[編集]

| 第二次観音寺城の戦い | |

|---|---|

| 戦争:攻城戦 | |

| 年月日:応仁2年(1468年)11月8日 | |

| 場所:観音寺城一帯 | |

| 結果:六角政堯・京極持清連合軍の勝利 | |

| 交戦勢力 | |

| 六角政堯軍 京極持清軍 |

六角高頼軍 |

| 指導者・指揮官 | |

| 六角政堯 京極持清 |

山内政綱 |

| 戦力 | |

| 不明 | 不明 |

| 損害 | |

| 不明 | 観音寺城は開城 |

応仁2年11月初め、陣代山内政綱が京都より帰国し観音寺城の防備を固めた。弓削の戦いで六角高頼に敗れた六角政堯と京極持清の連合軍は、第一次観音寺城の戦いに続き戦闘準備を整えた。

同年11月8日、六角・京極連合軍は観音寺城に攻撃を開始。山内政綱は防戦したが守ることができず、火を放ち敗走し、高頼方の武将

は焼失した観音寺城を修築、三度立てこもることになる。これに対して京極軍は多賀高忠や六角政堯を派兵、鎮圧に向かわせた。高頼軍は山内政綱、伊庭貞隆、伊庭行隆を観音寺城やその支城、周辺の砦に配置し、交戦状態になり、京極軍を撃退することに成功する。

は焼失した観音寺城を修築、三度立てこもることになる。これに対して京極軍は多賀高忠や六角政堯を派兵、鎮圧に向かわせた。高頼軍は山内政綱、伊庭貞隆、伊庭行隆を観音寺城やその支城、周辺の砦に配置し、交戦状態になり、京極軍を撃退することに成功する。

は焼失した観音寺城を修築、三度立てこもることになる。これに対して京極軍は多賀高忠や六角政堯を派兵、鎮圧に向かわせた。高頼軍は山内政綱、伊庭貞隆、伊庭行隆を観音寺城やその支城、周辺の砦に配置し、交戦状態になり、京極軍を撃退することに成功する。

は焼失した観音寺城を修築、三度立てこもることになる。これに対して京極軍は多賀高忠や六角政堯を派兵、鎮圧に向かわせた。高頼軍は山内政綱、伊庭貞隆、伊庭行隆を観音寺城やその支城、周辺の砦に配置し、交戦状態になり、京極軍を撃退することに成功する。

-

観音正寺

その後、高頼が幕府御料地を侵略した際には延徳元年︵1489年︶9月に9代将軍足利義尚の親征を、延徳3年︵1491年︶8月には従弟の10代将軍足利義稙の親征を受けたが、高頼は二度とも観音寺城を放棄し甲賀の山中でゲリラ戦を展開、一時的に城を明け渡すが共に奪回している︵長享・延徳の乱︶。

その後の観音寺城の戦闘年表[編集]

| 和暦 | 西暦 | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 文亀2年 | 1502年 | 六角高頼の被官である伊庭貞隆、伊庭行隆が反乱をおこし、六角高頼は音羽城に退避。 その後和議を結ぶ。 |

| 永正13年 | 1516年 | 再び伊庭貞隆、伊庭行隆が反乱をおこし、観音寺城を攻撃したが敗北し浅井氏のもとに降った。 |

| 大永5年 | 1525年 | 六角定頼が江北に出陣していた隙をつき、伊庭氏が3度目の観音寺城を攻撃。 この時は留守居役の後藤左衛門が対処した。 |

| 永禄6年 | 1563年 | 観音寺騒動が勃発。謀殺された後藤賢豊縁故の諸将が城下に乱入。放火により観音正寺などが焼失[3]。 |

廃城[編集]

戦国時代には大幅な城の改築が行われるが、六角義賢・義治父子の頃には浅井長政に野良田の戦いで敗れ、お家騒動︵観音寺騒動︶に伴う家臣団の分裂などで衰退することになる。

永禄11年︵1568年︶、尾張の織田信長が足利義昭を擁して上洛の軍を興すと六角氏は敵対し、9月13日に信長に支城の箕作城と和田山城を落とされると、六角義賢・義治父子は観音寺城から逃げ無血開城した。

詳細は「観音寺城の戦い」を参照

その後、六角義賢父子は観音寺城に戻ることが出来ずそのまま廃城になったと思われている。一方で、構造的に元亀年間︵1570年頃︶に改修された可能性がある石垣の跡が見られるため、観音寺城の戦い後もしばらくは織田氏の城として機能していた可能性がある[4]。

現代[編集]

2006年︵平成18年︶4月6日、日本100名城︵52番︶に選定された。構造[編集]

現在のような観音寺城になるまで幾度かの改修が実施されたことが、文献や発掘調査などから明らかになっている。| 回数 | 年代 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 築城当時 | 建武2年(1335年) | 観音正寺を中心とした臨時の砦、城郭と呼べるものではなかった。 |

| 第1次改修 | 応仁・文明年間 (1467年 - 1487年) |

城郭らしきものが推定されるが遺構等は検出されていない。 |

| 第2次改修 | 大永5年(1525年) | 城といえる城郭が完成していたと推定されている。 |

| 第3次改修 | 天文元年(1532年) | 12代将軍足利義晴を迎えるため大規模な改修を実施、現在の居住性の高い城郭が 誕生していたと推定されている。 |

| 第4次改修 | 天文19年(1550年)前後 | 鉄砲の出現により、山城に石垣を作り、今日に見られる城構えが完成していたことが 発掘調査から確認されている。 |

観音寺城は、山上から山腹にかけて密集する郭群が城下町石寺の屋敷群と連続している点が一つの特徴である。特に縄張で最も注目される点は、段状の諸郭が碁盤目状に行儀よく並んでいる箇所が多いことである。もう一つの特徴は、本丸より高い部分の陵稜線上には三国丸を除けばどこにも郭が設けられず、かわりに石塁もしくは土塁の道が走っていることである。西端の本丸以下の部分と東端の淡路丸を除けば全く逆に山腹斜面に郭があって山頂・稜線上に郭がない。稜線上の道は大陸の城塞都市の城壁のように山腹諸郭を上から囲い込んでいる[5]。

昭和57年の繖山カラー空中写真

規模こそ日本国内で屈指のものであるが、防備のための城というよりも、権威づけ、政治色の強い城ではあったため、単純な虎口、竪堀などはなく防御施設は貧弱と言われている。六角氏も本格的な籠城戦は実施せず、一旦城を明け渡した後に勢力を整えて、再び奪取する戦術を何度もとっていた。

また、観音寺城が選定される過程では防御力が重視されていたが、戦国期に六角氏の本拠地として本格的な整備をされる段階では政庁としての機能が重視されたとする考えもある。また、観音寺城が東山道に対して非常に開放的で土塁とされるものも本当に土塁であったのか︵改修工事における削り残しの産物で意図的に構築された訳ではないとして︶疑問視されている。戦国期の六角氏の防衛戦は最前線で外敵を迎撃する戦略を取っており、明応5年︵1496年︶に美濃国の斎藤妙純が攻撃をしてから織田信長の攻撃まで70年にわたって外敵からの攻撃を受けることは無かった[6]。

これに対して﹃戦国の堅城﹄では、一定の防備が整っていたのではないかとしている。観音寺城の攻め口は、南側と北側になる。南側、つまり楽市や六角氏の居館があった方向から攻め上ろうとすると、そこには強固な石垣がある平井丸、池田丸があり、また山裾の平地部分に部隊を展開しようとすると、観音寺城の支城、箕作城、長光寺城があり挟撃される可能性がある。また北側、安土山︵現在の安土城︶の方向になると、曲輪はないものの尾根沿いに切岸と巨大な土塁をもって防衛ラインを形成したと考えられている。つまり山の尾根そのものを土塁としていたのではないかと﹃戦国の堅城﹄は指摘している。

この後、山城も大きく進化していき、一線防備でなく曲輪の配置や形状に工夫が見られて拠点防備になっていくが、観音寺城は当時の技術としては堅城で、発展途上ではなかったとか思われている。

本丸[編集]

標高は395m、面積は約2000m2、主な遺構としては、礎石、暗渠排水、溜枡︵ためます、貯水槽︶、幅4mの大手石階段などがある。またここには﹁二階御殿﹂と言われた施設があったのではないかと思われている。-

本丸跡中心部分

-

大手石階段

-

暗渠排水跡

-

溜枡跡

-

食い違い虎口跡

-

食い違い虎口の例

-

本丸の石垣

平井丸[編集]

平井丸は、標高375mで面積は約1700m2、平井氏の居館があったのではないかと思われている。観音寺城の中でも石垣、石塁の規模が最大の曲輪跡である。その中で特徴的なのが、高さ3.8m、長さ32mにも及ぶ虎口跡があり、2m以上の石も使用されている。また南側には幅0.8m、高さ1.3mの潜り門もある。また北東には張り出しを持つ建物とそれに付随する庭園跡が発見された。

-

平井丸虎口

-

平井丸虎口

-

平井丸角の石垣

-

潜り門

池田丸[編集]

池田丸は標高365m、面積は約2700m2で、最南端に位置し、本丸にある御屋形へ通じる城戸口になっている。またこの曲輪は南曲輪と北曲輪に分けられ、周囲は土塀をめぐらし、南面には庭園をもつ主殿や溜枡等が発掘されている。

淡路丸[編集]

観音寺城の東の端に一郭独立したような形で、府施氏の居館淡路丸の曲輪跡があり、丁度観音寺城の鬼門の方向に当たるとされている。 大きさは、東西43m×南北50mの規模があり、周囲には土塁、東西、南側には土塁の内、外側に石垣を築いている。この曲輪は、南西、西の中間、北東の3か所の虎口を設けている。また南外側では、道路を挟んで上下斜面に腰曲輪跡が残っているが、この淡路丸に付随したものと考えられている。 曲輪を土塁で囲む、構築法がシンプルであるなど、府施氏の城であった府施山城、大森城と類似点が多いのもこの曲輪の特徴である。-

北東の虎口跡

-

淡路丸の石垣

-

淡路丸跡の土塁

-

淡路丸跡

その他曲輪[編集]

その他曲輪として数多く存在する。

- 伊藤丸

- 沢田丸

- 馬渕丸

- 三井丸

- 馬場丸

- 大見付丸

- 三国丸

- 伊庭丸

- 進藤丸

- 後藤丸

- 観音寺

このように曲輪の名称に、「二の丸」や「三の丸」のような数字ではなく、人の名称が使用されたと伝承されている。これは、六角定頼の時代に家臣団、国人衆を観音寺城へ居住させ、文献上では初めて「城割」を実施したためではないかと推定されている。

繖山山頂からの眺望[編集]

|

|

六角氏の御館[編集]

観音正寺への巡礼参道である赤坂道の参道入り口を右におれ、突き当りの石段を上がると六角氏の御館跡がある。ここも3方向を土塁と切岸で囲まれた「上御用屋敷」という地名の場所があり、南東には高く積まれた石垣が残されている。

繖山の山麓にあり石寺城下町付近になる。

|

|

石寺楽市[編集]

現在の近江八幡市安土町石寺に、石寺楽市が開かれていた。楽市とは、非課税等を通じて自由な売買を可能にした市のことである。石寺楽市は日本国内での文献上の初見で城下町に築かれたとされている。この地域は下御用屋敷、犬の馬場、馬場道、講口といった、城下町をうかがわせる地名が伝えられている。

これに対して﹃日本城郭大系﹄では、近江八幡市安土町石寺以外に、もう1カ所、楽市があったのではないかと指摘している。この石寺の地域には多くの武家屋敷もあり、ここに楽市も混在していたとすれば、規模が小さいとしている。また石寺楽市の古文献には﹁保内町﹂という記載が見受けられ、石寺にはない。石寺の隣になる近江八幡市安土町東老蘇には﹁保内町﹂という地名が伝わる場所があり、この周辺には3千軒も家が建ち並んでいたと伝承されている。これらのことにより、当初石寺に築かれていた楽市は、後に東老蘇にも新市として増設されたのではないかと指摘している。

この石寺楽市は、近隣にある安土城の楽市にも影響を与えることになる。

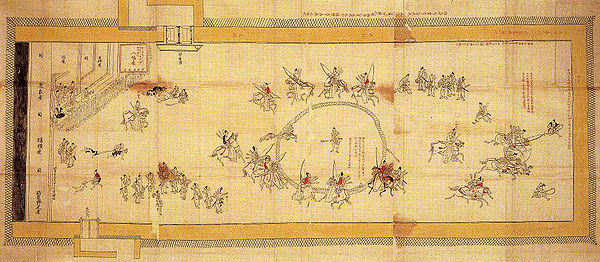

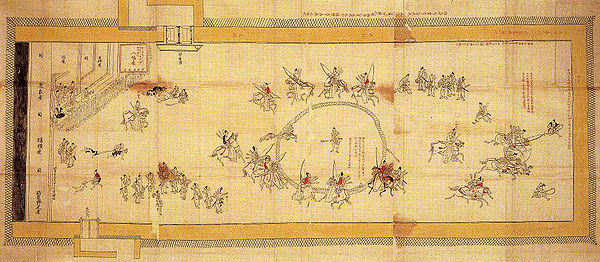

この石寺には楽市以外にも犬追物馬上跡があり、ここで佐々木流馬術を伝授していたと思われている。また犬追物絵図が現存しており、本丸の屋形二階に飾られていた土佐光茂が描いた障壁画の写しであるといわれている。

犬追物図/本丸の屋形に飾られていた絵図の写しと伝承されている

佐々木城の石碑

●目加田城

●箕作城

●和田山城

●垣見城

●小川城

●佐生城

●山路城

●新村城

●伊庭城

●木村城

●浅小井城

●金剛寺城

●長光寺城

城郭、出城としての役割を果たした城もあれば、居館程度の城など様々な支城があったと推定されている。

支城[編集]

観音寺城に数多くの支城があるのが特徴の一つである。

交通[編集]

- 電車でのアクセス

- 車でのアクセス

- これ以外にもアクセス方法がある

脚注[編集]

(一)^ 木曽路名所図会 一坤

(二)^ 下坂守﹁近江守護六角氏の研究﹂﹃古文書研究﹄12号、1978年。/所収:新谷 2015

(三)^ ﹃野洲町史第2巻 (通史編2)﹄p842-843 野洲町 1987年3月31日刊 全国書誌番号:87037576

(四)^ 村田修三 著﹁観音寺城と中世城郭史﹂、五個荘町史編さん委員会 編﹃五個荘町史﹄ 1巻、1992年。/所収:新谷 2015

(五)^ 村田修三﹁観音寺城の縄張﹂﹃観音寺城と佐々木六角氏﹄2号、1978年。

(六)^ 新谷和之﹁観音寺城の成立と展開-近江の社会・権力構造との関わりから-﹂齊藤慎一 編﹃城館と中世史料﹄高志出版、2015年。/改題所収:新谷和之﹁六角氏の本城、観音寺城の機能﹂﹃戦国期六角氏の権力と地域社会﹄思文閣出版、2018年。ISBN 978-4-7842-1935-3。