弓術

表示

| 弓術 きゅうじゅつ | |

|---|---|

| |

| 使用武器 | 和弓・矢 |

| 発生国 |

|

| 発生年 | 古代〜中世? |

| 創始者 | 多数(弓術家人物一覧) |

| 流派 | 多数(流派) |

| 派生種目 | 弓道 |

| 主要技術 | 騎射・歩射・堂射 |

弓術︵きゅうじゅつ︶は、弓を用いて矢で的を射る技術、武術である。以降は日本古来の武術、弓の中でも長弓に分類される和弓を用いて矢を射る日本の弓術のことを述べ、またこれを指して弓術とする。

日本の弓術は独自の発展を遂げ、ヨーロッパでの短弓を用いる技術体系を元に成立した現代スポーツのアーチェリー等とは全く異なり、日本独特の技法・文化・歴史を持つ。歴史的にはほぼ同義語的に弓術、射術、射芸等とも呼ばれていたが、現在では日本における伝統的な弓射文化を総称して﹁弓道﹂と呼称されており、﹁弓術﹂とは﹁弓道﹂へ改称する以前の古武術との意味合いで使われることが多い。ただし現在でも﹁弓術﹂を名乗り古流を厳格に維持する流派や、また古流を維持しながらも﹁弓道﹂とする流派・団体も有り、﹁弓道﹂﹁弓術﹂の境界は必ずしも明確にあるものではなく、思想・技術面から見ても明確に分類できるものではない。本項では、現代武道としての弓道の母体となった日本古来の弓射技術・文化を指して﹁弓術﹂とし、明治維新までを中軸とした一部弓道改称時点までの事情を記述する。

弓術

概論[編集]

日本の弓術[編集]

日本の弓術がいつ頃﹃術﹄として体系化されたか、また起源など弓矢の始まりが先史時代という事もあり明確な史料に乏しく定かにはなっていない。弥生時代には現在の和弓の原形︵長尺・上長下短‥後述︶が現れ戦争に使用される等、何らかの射術技法があったと推察する事も可能だが、やはり詳細は不明である。弥生時代中期︵前2-前1世紀︶とされる銅鐸に、鹿を狙って弓を引く人が描かれている[1]。文字として書かれたものとしては﹃魏志倭人伝﹄︵3世紀︶に記載が見られる[2]。 礼射思想については飛鳥時代末期には文武天皇により﹃大射禄法[3]﹄が定められたものに起源が見られ、朝廷の間で次第に弓射に関する礼射、礼法が整理され、また同時に技術も体系化、単なる射術から﹃弓術﹄として成立していったものと思われる。 7世紀から9世紀まで断続的に続いた大和と蝦夷の戦争において大和側に帰服した蝦夷︵俘囚︶から騎射の技術が伝わったとされるが、和人の射術への影響は不明である。 一方で弓は武器として狩猟、戦場で用いられた事は勿論だが、人々の間で弓矢には霊妙な力があると信じられており、奈良時代には弓矢の奉納[4]、弓射神事が行われ、またそれらを起源とした祭りや神事が現在でも各地に残っている。平安時代には弓術流派が興り、各種流派にはそれぞれに独自の技術・教え・作法が存在した。戦場、祭礼行事、朝廷での故実・年中行事などに於いて弓術流派はそれぞれに活躍、発展していく。 戦国時代には優れた武将を﹁海道一の弓取り﹂と呼ぶなど、武芸の代表格でもあった。中期頃には鉄砲の登場により弓は戦場の一線から退くが、実戦から離れても弓術は武術としての地位は変わることなく、泰平の世となった江戸時代においても弓術は表芸として、また心身鍛錬の道として依然人気は高かった。また、勧進的という、神社でトーナメント方式で行なわれる弓術大会ももようされた。時代と共に技術、道具共に研鑽が重ねられ、また同時に諸流派それぞれに独自、或は相互に発展を遂げた。流派によっては実際の戦場を想定した稽古もあるなど、その稽古内容は今日に見る弓道よりも多彩である。ただし、幕末頃には弓術の基本的な技術体系は各種流派それぞれに通じる所もあり、特徴としての差異はあっても和弓を用いる根本的な弓射技術は各種流派とも大同小異である。今日の弓道に繋がる弓術は技術、道具共に江戸時代に大成したと言っても過言ではない。 明治維新後、幕府崩壊と明治政府による近代化政策の煽りから、武術は時代遅れとされ衰退する。これを重く見た当時の武術家有志により明治28年︵1895年︶大日本武徳会が結成され、弓術含め各武術の普及を図る。大正8年には弓術は弓道へと改称、武徳会は幾度か射法統一を試みるが普及せず、第二次世界大戦後に解散。その後当時を代表する弓道家らにより、射の過程をその推移に順応して8つの節に分けて説明される﹁射法八節﹂が定められ、弓道は現代武道として復活を遂げる。︵戦後の弓道史は弓道#歴史を参照されたい。︶弓道においても弓術とほとんど変わることはなく続いているが、弓術に至っても昔のまま引き継がれている場合があり、現在でも伝統のある流派などが存在している。諸外国弓術との比較[編集]

|

他国の弓術と比較した時にまず目を引くのが、人間の身長より遥かに長い和弓である。和弓は世界最大とも言われる標準で七尺三寸︵221cm︶[注 1]の長さを持つ。これは高い弾性限界を持つ動物素材を用いる短弓と違い和弓は弾性限界の低い木・竹を張り合わせる植物素材で作られているため、耐久性と威力を求めた結果、長大になったとも言われる。またもう1つの目立つ特徴として弓幹中央より下側に握りが来るように造られている。この上下非対称の構造のため握りの上下で弓の反発力に差が生じるが、この反発力の差を利用した弓術独特の技術が生まれ、またその技術をより活かすための造りをしている。

また世界の射術を見ると概ね弦を首元までしか引かないのに対し、日本の弓術は弦が耳の後ろに来るまで大きく弦を引き取る。従って矢の長さもそれに応じて長く造られている。

取り掛けの種類 左 -﹃地中海式﹄‥主に欧州で見られる取り掛け法で、矢は弓の左側に来るよう番える。アーチェリーの取 り掛けがこれ。

中 -﹃ピンチ式﹄‥未開部族等で見られる引き方で、また四半的弓道でもこの方法を取る。多くは弦を深く引く事はなく、顎より後ろへは引かない。

右 -﹃蒙古式﹄‥ トルコ、モンゴル、朝鮮、日本等で見られ、矢は弓の右側に来るよう番えるのが一般的である。弦の食い込みから親指を保護するための指貫の様な指輪︵サムリング︶を付ける地域もある。

矢を番える際は、矢を︵身体から見て︶弓の右側に番え、取り掛けは右手親指根で弦を引っ掛けるようにして保持する﹃蒙古式︵モンゴル式︶︵図Fig.3︶﹄を採る。︵洋弓は人指し指から薬指を使って弦を保持する﹃地中海式︵図Fig.1︶﹄を採る︶蒙古式の取り掛けはトルコ・モンゴル・中国・朝鮮など短弓を使用する地域にも共通して見られ、また蒙古式を採る射法では多く矢を弓の右側に番える。これは一説では疾走する馬上で向かい風を受けても矢を取りこぼさないように工夫したためとも言われる。ただし、笠懸や犬追物などでは進行方向右側に向かって矢を放つ場合もあり、一様に当てはまる根拠ではない。世界的には馬上での弓はその取り回しのし易さから短弓が用いられるが、日本では例外的に長弓の和弓が使用されてきた。和弓には弓の右側に位置する矢を真っ直ぐに押し出すための﹃入木﹄という反りが付けられており、射法もそれを活かすために﹃角見︵つのみ︶﹄の技術が発達してきた。また江戸時代以降は右手に嵌めるゆがけの構造が大きく変化し、これも日本独特の構造、独特の技術を生む切っ掛けとなった。

﹃論語・八佾第三﹄より。右頁五行目中段から﹁君子争う所無し〜﹂とあり、礼射思想の淵源が見て取れる。

侍と弓術。弓を保持しつつ兜の緒を締める、大鎧を着用した男性。

文射とは礼射ともいい、弓射の儀礼としての側面である。射は古代中国において 六芸の一つに数えられ、貴族層に必須の素養とされた。論語には﹁君子は争う所なし。必ずや射か。揖譲して升り、下りて飲ましむ。その争いや君子なり。[5]﹂とあるなど、支配者層の弓射が文化的・儀礼的性格を強く持っていた。

こうした弓射思想は古くから日本にも伝わり、その後も一貫して存在し続け、現代の弓道の思想にまで大きな影響を与えている。

朝廷では天智朝︵7世紀後半︶には既に年中行事として大射︵射礼︿じゃらい﹀︶が行われる[6] など、種々の“儀礼の射”︵﹁礼射﹂︶が行われた。

武家社会においては、弓射の実利的側面が重視されたのは当然であるが、同時に儀礼的側面も重んじられ、公家の弓射儀礼を基礎としつつ[7] 様々な礼式が発達した。特に年初の的始︵後には射礼と称された︶は重要とされた。こうした礼式には逸見・武田・小笠原・伊勢・吉良などの家々に独自の伝があったという[8]。室町時代中期以降は京都小笠原氏が武家故実の中心となった。

その伝統を受け継ぐ小笠原流は武家社会での礼式に則った射の流れを汲む流派であり、今日の弓道で﹁礼射系﹂といえば、小笠原流に由来する作法や射法のことをいう[9]。

弓術の分類[編集]

弓矢は古くから軍事・狩猟に使用され、競技・遊戯・神事にも使用された。日本弓術の特徴は、中国の影響を受けて弓射の文化的要素が発達したことである。以下弓射をいくつかの視点で分類する。 弓術には流派間の違いやその特徴によって様々な射法、様式が存在するが、これらの特徴を弓射の﹁理念﹂および﹁射法﹂に着目して整理した以下の分類が一般的である。 (一)儀礼的か実戦的かの性格による分類。﹁文射・礼射︵ぶんしゃ、れいしゃ︶﹂、﹁武射︵ぶしゃ︶﹂の2側面。前者を代表するものに小笠原流がある。 (二)行射形式、射術方法による違いから、﹁騎射︵きしゃ︶﹂、﹁歩射︵ぶしゃ︶﹂・﹁堂射︵どうしゃ︶﹂の3種。騎射は馬上の弓術、歩射は歩兵のための弓術、堂射は通し矢競技のための弓術で、騎射は室町から江戸期に、堂射は幕末に中絶している[2]。 実際には各流派には様々な歴史的経緯の上で、上記(1)・(2)の各種に重点を置いた思想・教えがあり、それが流派の特徴となっている。弓術理念の2側面[編集]

﹁文射・礼射﹂・﹁武射﹂の2側面。ただし近世の弓術はこの両側面を備える場合が多く、単純に二分できるものではない︵#近世弓術の特徴参照︶。文射的側面[編集]

武射的側面[編集]

武射とは弓射の武器としての側面であり、実際の戦場を想定した弓術の系統である。鉄砲伝来まで弓矢は最有力の武器であったことから重んじられており、土佐物語巻第二には﹁武士は国家を護持するを道とし、弓矢を業とす﹂と記述されている。的中と矢の威力を高めるため、技術の発展と道具の改良がなされてきた。戦国時代初期に発生した日置流により歩射を中心とした弓射技術は大きく進歩し、様々な実戦的技術、たとえば遠矢や矢合せ、槍の脇からの射、狭間からの射などが工夫された。泰平の世となった江戸時代以降も流派によっては実戦的価値に重きを置き、弓射戦術や甲冑を着用しての稽古が行われてきた。 日置流には武射傾向の強い流派が多く、今日﹁武射系﹂といえば、日置流諸派やそれに由来する作法・射法のことである[10]。近世弓術の特徴[編集]

江戸時代、太平の世にあって弓矢が武器としての役割が消える中で、武射系統も礼法を摂取することにより文武の側面は融合し、弓術は武芸としての一面が目立つようになっていった。この時代の弓術の概観を示す物として、江戸時代初期の大和流流祖・森川香山のよる五射六科がある[11]。五射は代表的な射法を、六科は弓術家として身につけるべき事項を挙げたものである。| 内容 | ||

|---|---|---|

| 五 射 |

巻藁前(まきわらまえ) | 巻藁の射法。基礎に則って射ることから、格式の高いものとされる。 |

| 的前(まとまえ) | 現在の近的での射法。 | |

| 遠矢前(とおやまえ) | 遠距離に射る射法。繰矢・尋矢(くりや)ともいう。 | |

| 差矢前(さしやまえ) | 矢継ぎ早に射る射法。指矢・数矢ともいう。 | |

| 要前(ようまえ) | 戦場での射法。敵前ともいう。 | |

| 六 科 |

弓理 | 射術理論。巻藁前・的前・遠矢前・差矢前・要前。 |

| 弓礼 | 礼法、作法。 | |

| 弓法 | 弓、矢、ゆがけなど弓具の取り扱い方。 | |

| 弓器 | 弓、矢、ゆがけなど弓具(の種類)に関する知識。 | |

| 弓工 | 弓、矢、ゆがけなど弓具の制作方法。 | |

| 丹心 | 錬心とも。心の鍛錬。 |

射に﹁真行草﹂あり、として各種の射が分類されることもあった[12]。

●﹃真﹄…﹁的前﹂︵近的︶の普通射形

●﹃行﹄…繰矢︵くりや︶・矢文の法

●﹃草﹄…指矢・堂射

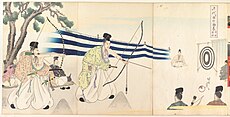

また、定められた作法に則り、礼法に従って射を披露することを射礼や体配などという[13]︵﹁体配﹂とは日置流系の用語︶。今日では全日本弓道連盟により﹁一手射礼﹂﹁巻藁射礼﹂などいくつかの射礼が定められており、現存の各流派もそれぞれ独自の射礼︵体配︶を伝えている。

ただし江戸時代には﹁礼は小笠原、射は日置﹂といわれ、礼法については小笠原流が、射法については日置流が専門であると認識されていた。

射法による分類[編集]

弓射は伝統的に、騎乗か徒立︵非騎乗︶かにより騎射と歩射に分けられてきた。また日置流誕生以降、歩射技術が様々に発展したが、その中でも江戸時代に隆盛した通し矢︵堂射︶は独自の発展を遂げた。様々な射法は﹁五射﹂︵上述︶に挙げられている。騎射[編集]

詳細は「騎射」を参照

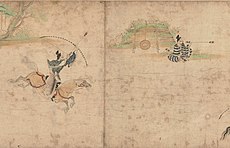

騎射︵きしゃ・うまゆみ︶とは歩射に対しての用語で、騎乗して行う弓射。武士の表芸ともされたことから﹁弓馬﹂は武芸一般や戦そのものを指すようになり、﹁弓馬の道﹂とは﹁武士の守るべき道﹂を意味した。中世前期まで戦場での主要な戦闘法であったが、南北朝時代頃から弓射の主体は歩兵となり、騎兵も下馬して射るようになったため、騎射戦闘は消滅していった[14]。騎射の訓練としては狩猟が盛んに行われ、また儀式・競技化された流鏑馬、笠懸、犬追物︵総称して騎射三物という︶も流行した。技術的には歩射射法とかなり異なる。騎射を伝えた流派としては小笠原流、武田流が有名[15]。ただし、江戸時代では弓馬自体の言葉もあまり使われなくなり、それに追い打ちを掛けるように騎乗に制限が加わった。そのため、騎射や流鏑馬を行えた者は少数であった。

歩射[編集]

詳細は「歩射」を参照

歩射︵ぶしゃ・かちゆみ・﹁ほしゃ﹂は正式な読みではない︶とは騎射に対しての用語で、騎乗せずに地面に立って行う弓射。南北朝時代以降、戦陣において歩射が一般化すると[14]、戦国時代初期には歩射弓術を基礎とする日置流が発生し、矢を遠くへ飛ばす繰矢・尋矢︵くりや、遠矢とも︶、速射をする指矢︵さしや、数矢とも︶など様々な技法が発展した︵五射参照︶。武射系では、膝を着いて弓を引き、的︵敵︶を射る射術が基本であり、その他にも様々な体勢の技術が伝わる。

堂射[編集]

詳細は「通し矢」を参照

堂射とは江戸初期に京都三十三間堂、江戸三十三間堂、東大寺などで盛んに行われた通し矢競技の射術。弓射の分類は伝統的に騎射と歩射の二分類であるが、江戸時代に堂射が隆盛し独自の発展を遂げたので、射法の系統としては堂射を加えた3分類とされることが多い。堂射は高さ・幅に制限のある長い軒下︵三十三間堂は高さ約5.5m、幅約2.5m、距離約120m︶を射通す競技で、低い弾道で長距離矢を飛ばし、さらに決められた時間内で射通した矢数を競うため、独自の技術的発展を遂げた。江戸時代中期以降堂射ブームは沈静化したものの、堂射用に改良された道具︵ゆがけ等︶や技術が後の弓術に寄与した面は大きい。日置流尾州竹林派、紀州竹林派の射手が驚異的な記録を残した事で有名。

弓戯[編集]

日本の弓射には遊戯的側面をもったものも存在した。朝廷行事の賭弓︵のりゆみ︶では、的中場所により賞品が支給され、敗者には罰杯を課すなど遊戯的性格を持っていた。鎌倉時代発祥の﹁草鹿﹂も﹁遊射﹂とされ[16]、厳格な儀式の射とは異なるものであった。江戸時代には賭弓︵かけゆみ︶は厳しく規正されたが、一部には免許のもと営業する矢場があった。明治以降も料金を取って弓を引かせる店が繁華街を中心に多く存在したが、今日では数えるほどしか存在しない [17]。 また大弓︵通常の長さの弓︶より小さい弓を用いるものとして、楊弓という吊り的を射る遊びも上流階級を中心に、後には庶民に親しまれた。江戸時代の楊弓場では矢取りのために女を置き、密かに売春させる例もあった。 宮崎県飫肥(おび)地方︵現日南市︶発祥の四半的弓道は、戦国時代に農民が半弓を持って戦闘に参加して勝利に貢献した功により、領主から遊戯用として使用を許されたと伝わるもので、同地で愛好されてきた。近年、娯楽・スポーツとして各地に普及しつつある。神事[編集]

詳細は「弓矢」を参照

現在でも各地の神社では﹁奉射︵ぶしゃ︶﹂・﹁御弓神事﹂などと称する弓射行事が行われている。多くは単なる競技ではなく、年占的性格を持つ宗教儀礼として行われている[18]。こうした行事は朝廷や幕府の弓射儀礼に由来するとされる。

さらに弓矢は様々な形で祈祷や民間習俗に取り入れられている。

歴史[編集]

起源(縄文時代~古墳時代)[編集]

弓矢の歴史は石器時代にまで遡る。石鏃、簡素な造りの木弓が用いられた。日本では縄文時代草創期︵13000年〜10000年前︶には既に登場し、狩猟の道具として使用される。漆塗りに装飾を施した弓が狩りとった獲物と共に埋葬されるなど、呪術的・霊的用途に使われた形跡が既に見られる。弥生時代に入ると狩猟生活から稲作へと人々の生活が変化、それに伴い土地や水源確保のため領地争いが盛んになり、戦いの場で弓矢も武器として使用される。この時弓矢により強い威力を求めた改良がなされ、長尺、弓幹下側を握る弓となる。古墳時代には魏志倭人伝の記述から既に和弓の原型が見て取れる。

1914年

明治維新後は幕府の崩壊、各制度が廃止され武術は武芸としての目的を失う。文明開化、欧化思想の中で武術そのものが﹃時代遅れ﹄とされ、弓術もその例に漏れず衰退の一途をたどり、大衆の意識では﹃弓﹄と言えば賭け弓等の娯楽・性風俗の弓を指す程までにかつての弓術は影を潜める。その世相の中、一部の弓術家らは各々自宅道場を開く等、根強く弓術の存続に力を注ぎ、やがて武芸において再認識がされるなど次第に庶民の間でさらに武術が普及・見直され、明治28年︵1895年︶当時の武術家有志により大日本武徳会が結成され、弓術も奨励され心身鍛錬を目的として学校教育に取り入れられる等普及を図る。大正8年︵1919年︶に弓術は弓道へと改称、弓道含め各武道の普及は日本の内地(日本国内)に留まらず外地(日本が統治する国外の土地)にまで及んだ。ただ、当時の歴史的世相を反映して、武道は次第に国家の影響を受けるようになっていったとされる。

武徳会の目的の一つに剣道形・柔道形など形の体系化があり、弓道もそれに習う形で射法統一が試みられた。昭和9年︵1934年︶様々な流派を代表する弓道家や武徳会弓道部役員が集まり、武徳会本部で射形統一が話し合われ、喧々囂々の議論の末﹁弓道要則﹂を制定した。しかし、流派関係者や文化人からの批判が相次ぎ、新聞紙上でも論争が起きて﹁鵺的射法﹂とまで揶揄されるまでに不評であった。武徳会が政府の外郭団体として再出発する際に再度射型改善の声が上がり、昭和19年︵1944年︶に﹁弓道教範制定委員会﹂の手によって﹁弓道教範﹂が作成され、﹁弓道要則﹂の射法と、従来の正面・斜面の射法を併せて認めるに至り終戦を迎える。第二次世界大戦後、GHQにより武徳会は解散︵昭和21年︵1946年︶︶させられ武道全般禁止となるが、時の弓道家の尽力により昭和24年︵1949年︶日本弓道連盟設立。弓道は﹃修養の道﹄として復活し、当時を代表する弓道家らにより﹃射法八節﹄が定められ、現在に至る。︵詳しい経緯やその後は、弓道#歴史を参照のこと。︶

古代︵飛鳥時代~平安時代初期︶[編集]

飛鳥時代、﹃日本書紀﹄に﹁朝嬬に幸す。因りて大山位より以下の馬を長柄杜に看す。乃ち馬的射させたまふ﹂、他にも﹁騁射﹂﹁馳射﹂との記述があるなど神事としての騎射の原型も読み取れ、また飛鳥時代末期には文武天皇により﹃大射禄法﹄が定められ[3]、展覧されたとの記述もある。﹃続日本紀﹄には奈良時代には盛んに騎射が行われていたとの記述がある。室城神社の﹃矢形餅の神事﹄[4] などは起源が奈良時代まで遡り、既に弓矢の霊妙な力が信じられていた様子が窺える。古代までにはなんらかの弓術、礼式の形はあったと考えられるが、しかし史料も乏しく史実としての古代の弓射の実体は解っていない。またこの頃から存在していたという流派が伝承などで見られるが、史実としては後世の創作である可能性が高い。従って当時の流派の実在や、その発祥起源も不明である。中世~近世︵平安時代~江戸時代︶[編集]

この数百年の間に和弓の構造は大きく進化︵詳細は和弓#歴史欄参照のこと︶、江戸時代初期には堅帽子ゆがけの発明︵ゆがけ項参照のこと︶、さらに技術面では﹁角見﹂﹁弓返り﹂の技術が発明される等、この時期に弓術は現在の弓道に繋がる大きな進歩を遂げる。 平安時代の10世紀頃、武家が登場した後、馬術・弓術︵併せて騎射︶は武芸として弓馬の道とも言われた。馬術・弓術は実戦武術としての稽古も盛んに行われるなど、戦国中期までは戦での主戦力であり非常に重要となった。また、弓矢は邪を祓う力があるとされ、霊器・神器として、精神性の高いものとして扱われていた︵現在でも破魔弓として信仰の名残や各地で弓道、流鏑馬神事が行われている︶。鎌倉時代には﹁騎射三物﹂と言われる、流鏑馬・犬追物・笠懸が武芸の一つとして、また行事ごとにおいて盛んに行われたが、室町時代・安土桃山時代と時代が進むにつれ一時的に衰退する。戦国後期に﹁弓﹂が戦場の主戦力から後退するが、依然﹁弓射﹂は武芸として、心身鍛練の道として流派と射術は発展していく。江戸時代に入ると流派単位の活動が盛んになる。江戸初期には三十三間堂の軒下︵長さ約120m︶を射通す﹁通し矢﹂が次第に盛んとなっていった。寛文9年︵1669年︶星野勘左衛門︵日置流尾州竹林派︶によって総矢数10,242本・通し矢数8,000本、貞享3年︵1686年︶和佐大八郎︵日置流紀州竹林派︶によって総矢数13,053本・通し矢数8,133本という大記録が生まれる。江戸中期、徳川吉宗により一時衰退していた流鏑馬が奨励され、以降、復興した流鏑馬が全国の神社等で神事として行われる。明治維新~終戦・戦後[編集]

流派[編集]

日本の弓術は古代より、騎乗して行う弓射・騎射︵きしゃ/うまゆみ︶、騎乗せず立って行う弓射・歩射︵ぶしゃ/かちゆみ。近年では武射との混同を避け﹁ほしゃ﹂とも。︶に分類されてきた。これに加え、江戸時代に流行した三十三間堂の通し矢・堂射︵どうしゃ︶も一大分野である。各時代で騎射・歩射・堂射それぞれにあわせた射法が研究されてきた。この基本的な分類は明治期まで一般的であったが、時代が経つにつれて射手の多くからは忘れられていった。﹁歩射﹂﹁騎射﹂﹁堂射﹂の概念を根本に置くと流派の性格を理解しやすい。︵ただこれらの分類は射法の違いであって、必ずしも流派の違いに直結するものではない。︶小笠原流では歩射と騎射は別物であり、﹁歩射﹂﹁騎射﹂﹁礼法﹂と分けて考えられ免許もそれぞれ別にある。日置流諸派では歩射と堂射の両方を行った系統もあるが、歩射を重んじて敢えて堂射を行わなかった系統もある。

弓術の流派には様々な名称のものが伝わるが、古い流派は実体が不明なものが多く、﹁流﹂とは称していても今日的な流派と同様のものではない。﹃現代弓道講座﹄では主な流派として尊流、神道流、日本流、鹿島流、太子流、伴流、紀流、秀郷流、逸見流、武田流、日置流、大和流、小笠原流をあげているが、そのうち近世以降に見られる流派は小笠原流、武田流、日置流、大和流である。これらを大別すると、故実を中心とする弓馬故実の流派と、射法を中心とする弓術の流派に分けられる。

なお、現在では弓道を礼射系・武射系と分類しているが、実質的に礼射系は小笠原流、武射系は日置流系に該当する。

小笠原流流鏑馬︵浅草 2010年4月17日撮影︶

武田流流鏑馬︵鶴岡八幡宮 2007年撮影︶

小笠原流・武田流は﹁もっぱら法式を第一とする﹂︵﹁弓術要覧﹂﹃古事類苑 武技部﹄︶とされ、弓馬に関する故実︵弓馬故実︶の流派である。騎射を行うのはほぼこの系統の流派であり、流鏑馬・笠懸などの騎射のほか、歩射の諸儀式などを伝える。武家社会においては伝統的に弓馬術が重んじられ、鎌倉~室町時代には弓馬の諸式が盛んに行われた。室町時代には故実の整備が進み、これらの流派に伝えられた。

●小笠原流…鎌倉時代の小笠原長清を祖とし、室町時代の小笠原貞宗・小笠原常興によって大成されたとする流派[19]。室町幕府において弓馬故実の中心的地位を得、江戸幕府でも重んじられた。古くから﹁礼の小笠原﹂と讃えられてきた。歩射も盛んであり、現代の弓道において主要な流派の一つである。

●武田流︵細川流︶… 安芸武田氏・若狭武田氏の故実を伝える流派である。安土桃山時代に若狭武田氏の縁戚であった細川藤孝︵幽斎︶に伝授され、江戸時代は細川流弓馬軍礼故実と称して熊本藩で保護された。現在では騎射中心で、歩射の式は行っていない。兵学の武田流︵甲州流︶とは異なる。

弓馬故実の流派[編集]

弓術の流派[編集]

日置流、大和流など。日置流祖の日置弾正正次は射術の祖とされ、日置流は後の弓術の中核となる[20]。 ●日置流︵大和日置︶︵へき︶…室町時代中期ごろの日置弾正正次に始まる。当時の合戦では弓射の主体は歩兵であったので、歩射が中心の流派である。日置流は後に吉田氏に受け継がれたので吉田流とも呼ばれる︵竹林派を除く︶。 安土桃山時代から江戸初期にかけて多くの分派に分かれた。礼の小笠原に対し、﹁射の日置﹂と称されてきた。三十三間堂の通し矢に参加した射手は日置流系であった。 以下、各派とその始祖を示し、系統関係を字下げで表す。系統は代表的な説によるが、実際の系統は複雑、不明確な点もあるため、各派の関係を完全には示していない。 ●日置流︵大和日置︶ ●出雲派︵いずも︶…吉田助左衛門重高︵出雲守、露滴︶。 ●山科派︵やましな︶…片岡平右衛門家次、または孫の助右衛門家清。 ●左近右衛門派︵さこんえもん︶…吉田左近右衛門業茂︵木反︶。孫の小左近茂成からは左近派とも。 ●大蔵派︵おおくら︶…吉田大蔵茂氏。 ●大心派︵だいしん︶…田中秀次︵大心︶。 ●印西派︵いんさい︶…吉田源八郎重氏︵印西︶。一部の系統は日置當流とも。 ●寿徳派︵じゅとく︶…木村寿徳。 ●雪荷派︵せっか︶…吉田六左衛門重勝︵雪荷︶。 ●道雪派︵どうせつ︶…伴喜左衛門一安︵道雪︶。 ●日置流︵伊賀日置︶︵へき︶…日置弥左衛門範次の系統。竹林派はこの伊賀日置流の系統を主張する。上記の大和日置流との関係は不詳である。 ●竹林派︵ちくりん︶…石堂竹林坊如成。吉田流の吉田氏との関係も指摘されるが、詳細は不明。 ●石堂竹林派…石堂家の系統。 ●尾州竹林派…尾張藩に伝わった系統。尾州竹林流とも。 ●紀州竹林派…紀州藩に伝わった系統。 ●大和流︵やまと︶…森川香山により江戸時代初期に創始された。香山は父より日置流寿徳派を学び、その後諸国を遊歴して日置流道雪派、大蔵派、印西派、竹林派、武田流、小笠原流、逸見流の秘奥を究めたという。神道思想を中心とした儒仏の思想をも織り混ぜて大和流として大成させた。 その他の流派 ●一貫流︵いっかん︶…大野又兵衛一貫により寛政年間に創始された。 ●応心流︵おうしん︶…高木尚三郎正朝︵応心斎︶。応心斎は紀州出身。挙母藩などで指導した。弟子に挙母藩士で後の新撰組隊士安藤早太郎など。安藤は天保年間に東大寺大仏殿の西廊下で通し矢を行った。 ●吉田当流︵新発田藩、熊本藩︶、豊秀流︵会津藩︶、太子流︵姫路藩︶など。近代に成立した流派[編集]

明治時代以降に成立した諸流派。弓術ではなく弓道を名乗る流派も含む。

●本多流…本多利実の弟子たちによって大正時代に創始された。日置流系であるが正面打起しである。

●大日本射覚院…大平善蔵が大正12年に創立。禅の思想を取り入れた流派。大平は本多利実の高弟。

●大射道教…阿波研造が昭和初期に創始した流派。宗教的な面が強い。オイゲン・ヘリゲルの﹃弓と禅﹄で有名。阿波は本多利実の高弟。

●正法流… 吉田能安︵1891~1985︶によって創始された[21]。吉田は阿波研造の高弟。1941年の日光東照宮の第13回武道大会において兜を射抜いたことで知られる[22]。

●無影心月流…梅路見鸞が創始した流派。

弓術家人物一覧[編集]

平安時代・鎌倉時代・室町時代[編集]

弓術に特に秀でていた人物[編集]

戦国時代[編集]

戦国時代の弓術家[編集]

弓術に特に秀でていた人物[編集]

- 大島光義

- 足利義輝

- 今川義元

- 朝倉義景

- 太田資正

- 花房正幸

- 六角義治

- 柴田勝家

- 武田信玄

- 内藤正成

- 六角義賢

- 太田牛一

- 七条兼仲

- 一栗放牛

- 那須資景

- 別所長治

- 小笠原秀政

- 那須高資

- 小笠原貞慶

- 小笠原長時

- 六角義堅

- 六角定頼

- 吉田重政

- 真弓広有

- 大弓音人

- 石堂竹林坊如成

江戸時代[編集]

明治時代以降[編集]

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

(一)^ 伝香川県出土銅鐸︵国宝︶ 東京国立博物館

(二)^ ab神話としての弓と禅 山田 奨治、日本研究 : 国際日本文化研究センター紀要19号、1999-06-30

(三)^ ab706年︵慶雲三年︶文武天皇により﹃大射禄法﹄が定められる。続日本紀・類聚国史より。

本文

︽慶雲三年︵七〇六︶正月壬辰︵十七︶︾○壬辰。定大射禄法。親王二品。諸王臣二位。一箭中外院布廿端。中院廿五端。内院卅端。三品・四品・三位。一箭中外院布十五端。中院廿端。内院廿五端。四位、一箭中外院布十端。中院十五端。内院廿端。五位、一箭中外院布六端。中院十二端。内院十六端。其中皮者。一箭同布一端。若外・中・内院及皮重中者倍之。六位・七位。一箭中外院布四端。中院六端。内院八端。八位・初位。一箭中外院布三端。中院四端。内院五端。中皮者、一箭布半端。若外・中・内院。及皮重中者如上。但勲位者不着朝服。立其当位次。

訳文

大射︵射礼︶において、親王で二品の者・諸王臣で二位の者は、矢︵箭︶一本が外院︵的に画かれた三つの輪の一番外の輪︶に中れば︵賞品として︶布を20端、中院に中れば25端、内院に中れば30端与える。

(四)^ ab聖武天皇が当時流行した悪病を退散するため、室城神社に弓矢を奉納したという言い伝えがある。以来、﹃矢形餅の神事﹄では弓と矢を形どった餅を作り人々に配る事で疫病除けとしている。

(五)^ ﹃論語・八佾第三﹄原文‥子曰、君子無所爭。必也射乎。揖讓而升、下而飮、其爭也君子。

訳‥君子はめったな事で争う事はなく、あるとすれば射礼の時のみである。しかしその時でさえ礼儀正しく、会釈をして互いに譲り合い堂︵射場︶に上り、射終わり堂を下りると杯を酌み交わす。これが君子たる争いである。

(六)^ 九年春正月、乙亥朔辛巳、詔士大夫等、大射宮門内︵日本書紀卷廿七天智紀︵天智天皇9年、670年︶︶

(七)^ たとえば流鏑馬は朝廷の年中行事の騎射︵うまゆみ︶に由来し、鎌倉幕府初期から行われていた的始も同じく朝廷の射礼に習ったものである。

(八)^ ただしそれらの違いは大同小異であったという。本多利実 弓道保存教授及演説主意 一名 弓矢の手引、明治22年8月。

(九)^ 矢を持つとき射付節を持つ、乙矢を薬指と小指の間に打込む、足踏みを開くとき一足で開く、など。

(十)^ 矢を持つとき矢尻を持つ、乙矢を中指と薬指の間に打込む、足踏みを開くとき二足で開く、など。

(11)^ 稲垣源四郎・入江康平・森俊男 ﹃日本の武道 弓道・なぎなた﹄ 講談社、1983年。

(12)^ 真行草とは漢字の書体であり、諸芸術の表現法の概念を示すものである。

(13)^ 日葡辞書によれば、﹁体配﹂とは﹁弓の礼儀作法のこと﹂という。江戸時代は幕府の命で﹁たいはい﹂と平仮名で記した。これは体配とすると殺気が感じられ礼を失するからという。

(14)^ ab近藤好和 ﹁騎兵と歩兵の中世史﹂ 吉川弘文館、2004年。)

(15)^ 日置流等の武射系統でも騎射を行う例はあった。

(16)^ 小笠原流弓馬術礼法

(17)^ 一例として 園山大弓場︵京都市所在︶

(18)^ 一例として マト︵弓引き︶-神戸市 を参照のこと。

(19)^ ︵家伝に基づく説であるが、現在ではこうした来歴は疑問視されている。二木謙一 ﹁室町幕府弓馬故実家小笠原氏の成立﹂﹃中世武家儀礼の研究﹄ 二木謙一、吉川弘文館、1985年。︶

(20)^ ︵﹁今に至りて射を学ぶ者、日置の射法に倚︵よ︶らざるなし。ゆえに正次を以て射術の始祖となす。﹂﹃本朝武芸小伝﹄︶

(21)^ 備中高梁館︵旧吉田邸︶高梁市教育委員会、2020年5月7日

(22)^ ﹃趣味と青年﹄下村宏 著 (潮文閣, 1943)

参考文献[編集]

●今村嘉雄・小笠原清信・岸野雄三︵編︶ ﹃弓術・馬術﹄︵日本武道全集第3巻︶、人物往来社、1966。 ●宇野要三郎︵監修︶﹃現代弓道講座﹄第1巻︵総論編︶、雄山閣出版、1970。 ●国史大辞典編集委員会編 ﹃国史大辞典﹄ 吉川弘文館、1979-1997。 ●神宮司庁 ﹃古事類苑 武技部﹄ 古事類苑刊行会、1932。 ●日夏繁高 ﹃本朝武芸小伝﹄ 享保年間。 ●綿谷雪編 ﹃武芸流派大辞典﹄ 人物往来社、1969。関連項目[編集]

外部リンク[編集]

| 現代武道・武術 | 古武道・武術 | |

| 徒手・組み手術 | ||

| 武器術 | ||

| 伝統・儀式 | ||

| 日本以外 | ||

| 警察・軍隊等 | ||

| その他 | ||