藤織り

藤織り︵ふじおり︶は、山に自生する藤蔓の皮を剥いで糸とし、それを織りあげる紡織技術。またはその製品である藤布︵ふじふ︶のことをいう。

古代から庶民の衣料として、北海道と沖縄を除くほぼ全国の山村で織られた自然布︵古代布︶であるが、麻や木綿の普及にともなって姿を消した[1]。これらの栽培に適さなかった山間部や、繊維が強く塩や水にも耐えたことから需要の高かった沿岸部等では明治・大正期に入ってからも藤織りが行われていたが、生活様式の変化とともに減少し、昭和に入って途絶えたものと考えられていた[2][3][4]。

1962年︵昭和37年︶、京都府宮津市下世屋地区で藤織りが行われていることが明らかとなったことから、全国的に古代布の調査が進み、現在は各地の保存会や伝承会によって技術の継承が図られている[5][6][7]。2019年現在、産業として存続している各地の藤織りは、すべて世屋の藤織りがルーツとなっている。

10年以上使用されている藤布の仕事着

藤織りの布は、木の繊維の硬質なさわり心地を残し、麻とよく似ているが麻よりも柔らかい[8]。繊維は麻よりも太めで、それを手で裂いて糸に撚るため細い糸を紡ぐことは難しい。繊維が太いのは、繊維が網目状に交差しているためで、細い糸を紡ぐことができる綿糸の工業糸に比べて布に織ったときに透き間が多くなる[9]。そのため保温性に欠けるが、通気性は良く、夏の衣料に適している[10]。

糸が太く織りあげた布の密度が低いということは、摩耗に強いということでもある[11]。藤糸には水に濡れるとさらに強くなる性質があり、経年劣化することもほとんどないため、年間を通して着用しても10年は着られるほど丈夫であった[12][13][9]。﹁棘が刺さっても棘のほうが折れた﹂と言われ、山仕事や炭焼きなどで着用された仕事着のほか、普段着にも広く用いられた[7][14]。木綿の衣服が普及した近代では、木綿地の衣料の前面に藤布を縫い付けて用いるなど、防護布としての役割を期待された使用例も残されている[15]。フジの繊維が長く強いことは古代から知られており、物を縛る紐や荷物を曳く綱などにも利用された[16]。

藤布は、古代布では大麻布︵アサ布︶、苧麻布︵カラムシ布︶に次いで広範囲で用いられ、多くは染色することなく生成りのまま用いられた[17]。衣類の他にも、醤油の搾り布、蒸し器の敷布、豆腐の漉し布、米などの穀物袋、畳の縁︵へり︶、漁網など、暮らしの様々な場面で用いられている[9][18]。

製糸草木一覧︵明治5年秋刊行﹃教草﹄より︶

江戸時代中期に木綿が伝播するまで、庶民の衣料の中心はアサ︵麻︶で、麻以前にはフジ︵藤︶やクズ︵葛︶など山野に自生する草木から採集できる植物繊維が利用された[26][2]。なお、庶民といっても都会に住んでいる者と農村部に住んでいる者の衣料はかなり違い、とくに農村部においては麻布や木綿、絹のように材料から生産して作る織物は、売って別の品に替えるか献上品として用いられ、自分たちの消費する衣料や生活用品には、自然からふんだんに得られるこれらの植物を用いた自給自足の生活が近代まで営まれた[27][28]。藤織りの原料であるフジは、高い木に巻き付く蔓を引きずり下ろし、あるいは木に登って採集せねばならず、古代布のなかでもとりわけ手間と労力を要するため、やがて農村部でも麻にとって替わられる[注 4]が、耕地面積の少ない山間部や沿岸部の一部では近年まで残った[29]

●﹃古事記﹄の﹁応仁記﹂では、春山之霞壮夫︵ハルヤマノカスミオトコ︶の母が、藤蔓から衣・袴・襪・沓を一夜で製織して与えた記述があり、藤が古くから衣類の材料として認識されていたことを知ることができる[30]。

●﹃万葉集﹄では、大網公人主が宴で吟じた﹁須磨の海人の塩焼ぎぬの藤衣 間遠にしあれば いまだ着なれず﹂︵作者不詳、巻3-413︶[31]、あるいは﹁大君の 塩焼く海人の 藤衣 なれはすれども いやめづらしも﹂︵作者不詳、巻12-2971︶[32]などと詠まれたように、仕事着として重宝されていたことがうかがわれる[33][7][34]。

●江戸時代中頃の1732年︵享保17年︶に刊行された﹃和漢三才図絵﹄︵巻第27︶には、奥州︵福島県︶の相馬地方で藤織りが行われ、袴などにして着用されていたことが記されている[35]。

●同じく江戸時代中頃に伊勢貞丈が著した﹁安斎随筆﹂では、紫藤[注 5]から作る衣類について樵などが着用すると紹介しており、近世にも仕事着として着用されていたことがうかがえる[36]。

鎌倉時代の文献﹃遠州国調誌﹄には、﹁女はふじと申を取、こぎ又は太布の織、浜方商人に売申し﹂と記されており、この時代には藤織りは自家消費だけでなく、商品として販売されていた地方があることを知ることができる[37]。

一方で、藤織りはじょうぶではあるが粗末なもので、貧しい者の衣類とされていた。﹃万葉集﹄巻17の3967の歌の詞書に﹁…俗語伝、以藤続錦…﹂と、大伴池主が自分の歌文を藤布に、目上の大伴家持の歌文を錦に喩えた一文からも、身分の低い者の着る粗末な衣服として藤布が認識されていたことがわかる[38]。そのため平安時代には喪服として藤布の衣服を着用し、これを﹁藤衣︵フジゴロモ︶﹂と称したため、いつしか麻など別の素材で織られた喪服もフジゴロモと称されるようになった[注 6][39][40][注 7]。﹃越後野志﹄には、﹁古へ麻布ヲ薄墨染ニシテ喪服トセシヲモ藤衣ト云﹂と記されている[41]。

平安時代の文学には、このような喪服としての藤衣が度々登場する。

●﹃古今和歌集﹄巻第十六に収められた喪中の歌﹁藤衣はつるる糸はわび人の涙の玉の緒とぞなりける﹂︵哀傷歌841、作者・壬生忠岑︶[42]

●﹃源氏物語﹄﹁夕霧﹂に収められた﹁藤衣露けき秋の山人は鹿のなく音に音をぞそへつる﹂[43]

植物学者・牧野富太郎は、﹁藤﹂という漢字はたんに植物の蔓を意味するものであり、種としてのフジを限定するものではないと述べている[44]。また、越後では葛布で作られた蹴鞠袴などを藤布と称したが、その理由について﹃北越雑記﹄は、﹁古俗かつらをすべてふじといふゆゑに葛もふぢといへり、河内の藤井寺を古来葛井寺と書けり﹂と解説している[41]。葛をフヂと読むことは1888年︵明治21年︶刊行の﹃工藝志料﹄にも振り仮名で記されており[45]、新潟県上海府でも近代まで葛をクズフジと称していた[41]。

柿渋で染めた藤織りのスマ袋︵年代不明︶

明治時代中頃から海外から安い綿糸が輸入され始め[9]、また、木綿などの綿製品は機械化による大量生産が可能になったことで、農村部でも安価でこれら既成の衣料を入手できるようになると、藤織りは衣料としてはほとんど使用されなくなるが、魚捕り網や穀物の袋などとして、一部の地方においては大正・昭和初期まで使用されている[46][47]。

京丹後市丹後町袖志︵経ヶ岬︶

1962年︵昭和37年︶5月、京都府与謝郡加悦町︵現・与謝野町︶の丹後ちりめん職人・土田俊治らが、宮津市下世屋で藤織りを受け継いでいた梅本スガ︵明治26年生︶を訪ねたことが新聞に報じられ、藤織りが一般に注目されるきっかけとなる[48]。偶然にも同年8月、﹁漁村と海女の生活﹂をテーマに民俗資料調査を行っていた京都府教育委員会の法山竜正主事らのグループが、京都府竹野郡丹後町袖志︵現・京丹後市袖志︶の村で、袖志の海女たちが海藻を入れるのに使用していた粗目の袋が藤布でできていることを発見、海女の話から世屋で藤織りが存続していることを突き止め、これを﹁古代生活の貴重な資料﹂として古代の繊維研究の権威として知られた布目順郎京都工芸繊維大学教授︵当時︶の下記コメントとともに新聞各紙が報じ、全国的に注目を集めた[注 8]。

日本の古文書に木綿︵ゆふ︶という木の繊維でつくった織物のことが書かれており、藤布もそうした織物の一種と思われるが、現存しているというのはまったく初耳だ。正倉院御物などの中には、いまだになにを原料にしたかわからぬ織物がかなりあるが、藤布の繊維の構造や性質がわかれば、これを解くカギになるかもしれない。

— 京都工芸繊維大学 布目順郎教授の話︵朝日新聞京都版 昭和37年8月24日 金曜日︶[49]

この新聞報道の結果、全国各地で伝承されてきた麻布・科布・楮布・芭蕉布など様々な古代布も注目されるようになり、各地で調査や保存・伝承活動が発足するきっかけとなった[5]。

●ちょうどこの頃に岡村吉右衛門が行っていた調査によれば、藤布の利用は、京都府の他に、秋田、東京、神奈川、山梨、静岡、愛知、福井、新潟、石川、奈良、和歌山、兵庫、島根、高知の各都府県に散見している。

●1967年︵昭和42年︶に文化庁が作成した無形の民俗文化財記録によれば、藤織りの痕跡は、青森、岩手、福島、長野、鳥取、岡山、山口、徳島、佐賀でも確認された[24]。

なお、昭和に入り、山間部等に残されていた藤織りが急速に衰退した直接的な原因は、まさにこの頃からの石油ストーブの普及にあると考えられている。囲炉裏がなくなり、暖房用また食生活の熱源が一変したことで、藤布の衣料を着用しての主要な仕事である薪割りや炭焼きの必要性が失われ、藤織りの需要は減少していった[50]。

各地で採取できる藤蔓が用いられたが、なかでも紫の花が咲くフジが適 していた。ただし、花が多く咲く蔓は不適格で、花の咲かない(少ない)﹁マフジ﹂が最良とされた。

藤織りの原材料である藤蔓

山に自生する藤蔓を主な材料とする。

藤は日本固有種で、本州・四国・九州に分布するフジ︵ノダフジ︶と、本州の近畿地方以西・四国・九州に分布するヤマフジ︵ノフジ︶の2種類があり[51]、地域により採取できたものを用いたが[注 9]、一般的には上から見て蔓が右巻きに木に巻き付いていくノダフジが良いとされた[11]︵時計回り︶。なお、ノダフジの変種にシロバナフジ、アカバナフジ、ヤエフジ︵八重咲のフジ︶がある[38]が、花色に言及している文献ではすべて﹁藤織りには紫の花の咲くフジがよい﹂と記録している[52]。

採取の適期は、フジが水分を多く含んでいる春から夏である。水分を含んでいるフジはその場で皮を剥ぐことができ、効率が良かった。秋のフジは乾燥して硬くなっており、水に浸けて柔らかくしてからでなければ皮を剥ぐことができず、余計に手間がかかった。被服材料として最適なのは成長期の7~8月とされている[9]。最も良い繊維が採れる藤蔓は、樹齢5~10年、木に巻き付かずに地面から真っ直ぐに伸びたもので、捻じれて成長した藤蔓は、繊維も全体的に捻じれており長い繊維が採れないため不向きである。直径は親指大の2~3センチメートルの藤蔓が最適で、太く育ちすぎて表面が網状になったものは繊維層が粗く硬くなっているので、糸質が劣った[53]。見た目で判断できるところでは、表皮が赤みを帯び[注 10]、表皮の横方向に象の鼻にあるシワのような筋が入っているものがよい蔓であるという[54][27][55]。葛布を織るときの材料は地面を這う匍匐枝でなければいけないが、藤布では匍匐枝よりも空中の蔓がよいとされた[16]。

繊維素材としては、藤蔓の中皮のみを用いるのが一般的で、刈り取った藤蔓全体の約1割と、わずかであった[9]。根元に近い部分が皮が厚いので繊維が多く採れるが、根本から刈る場合は新芽が伸びて数年後にまた採取できるように、地面から20~30センチメートルは残して刈らねばならない[56]。また、花を多く付ける蔓は、養分を花に取られるため根元でも皮が薄くて藤織りには適しておらず、マフジ︵花の咲かないフジ︶を用いると伝わる地方も多い[1]。このような花をつけない藤織りに適した蔓は、あまり枝分かれせずにまっすぐに伸びるもので、これを男蔓とも呼んだ[57]。いっぽう、よく枝分かれして傘上に広がり花をつけるものは女蔓と呼び、種を絶やさないために残した。

なお、近代までの記録において葛布がしばしば藤布と称されているように、﹁ふじ﹂というのは元々クズ類の総称で、必ずしもフジ属のみをさすものではない[44]。そのため、本記事の事例のうち、﹁6.3このほかの記録﹂については、フジではなくクズ等他のつる性植物が使われたものが混在している可能性も含まれる[58]。

特徴[編集]

歴史[編集]

植物の繊維を編んで活用する生活様式は、縄文時代に誕生し[注 1]、織物すなわち機織りの技術は、弥生時代に稲作とともに朝鮮半島等を経由して伝わり、全国に伝播したと考えられている[注 2][19][20][21][22]。3世紀前半の日本を紹介した﹃魏志倭人伝﹄によれば、当時の日本人は貫頭衣と呼ばれる袋に首と手足を出す穴だけを開けた衣服を身に着けていたとされ、3世紀には布が織られていたことがうかがわれる[23]。 古代の日本では衣料とされた布には、野生の植物から、とくに繊維を細長く績︵う︶むことができるものが用いられた[23]。衣料とされたおもな繊維素材の発生時期は、大麻が縄文時代草創期、アカソが縄文時代前期、苧麻が縄文時代後期、藤と絹は弥生時代前期、楮あるいは穀が弥生時代後期、葛が古墳時代前期と思われる[24]。遺跡からはこれらの繊維も見つかっており、弥生時代前期の遺跡である福岡県小郡市横隈北田遺跡から出土した壷の内側に付着していた布は、藤布の可能性が高い[注 3][25][10]。

材料[編集]

製法[編集]

製糸[編集]

材料であるフジ蔓の採集の最適期は、フジの成長期である7~8月とされるが、春3~4月に採集する地域が多い。この時期はまだ樹木が芽吹いておらず、藪の中でも見つけやすく、花の咲く前の方が皮が剥がしやすいためと考えられている。繊維の採取には灰汁を用いることは各地共通しており、繊維を柔らかくするにあたって米ぬかを用いることも多くの地域で共通している[17]。製織[編集]

●平織 ……反物にされる、いわゆる藤布は、多くが平織である[11]。代表的な産地に、京都府宮津市の上世屋地区︵丹後の藤織り︶がある。 ●もじ織 ……明治時代中頃まで、漁網としてさかんに製織された。代表的な産地に、鳥取県及び島根県︵出雲の藤布習俗︶がある。なお、佐賀県では秋月藩の士族授産で盛んに製織された。| 手順 | 丹後の藤織り(現代) | 出雲の藤布習俗 | 山形県関川 | 福島県相馬地方 | 東京都奥多摩地方 | 神奈川県藤野町 | 愛知県津具村 | 滋賀県湖西地方 | 長野県清内路村 | 長野県安曇村・開田村 | 長野県南信濃村・上村 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. | 採集3~4月と秋 | 採集3~4月 | 採集3~4月 | 採集 | 採集 | 採集4~5月 | 採集 | 採集4月中旬 | 採集4~5月 | 採集 | 採集4月 |

| 2. | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 水浸後、皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ | 皮剥ぎ |

| 3. | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥 | - | 乾燥(数日陰干し) | - | 乾燥 | 乾燥 | - | - | - |

| 4. | 水浸 | 水浸 | 水浸 | 水浸(4~5日) | 水浸(一晩) | 水浸(1~2カ月) | - | - | - | - | - |

| 5. | 木灰と石灰を入れ4時間煮沸(pH14度) | 木灰を入れて煮沸 | 木灰を入れて煮沸 | 木灰を入れて煮沸 | 木灰を入れて煮沸 | 木灰を入れて煮沸 | 木灰を入れて煮沸 | 木灰を入れる | 灰を入れて煮沸 | 木灰で煮る | 木灰で半日煮る |

| 6. | 水洗後、川で扱ぐ。 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 | 水洗 |

| 使用道具 | コウバシ(シノベタケ製) | - | - | - | - | - | コキバシ(煤竹製) | コキバシ | - | おかき板、包丁 | 竹べら |

| 7. | 米糠を入れた約50℃の湯につける。 | 米のとぎ汁で揉みほぐす。 | 米糠を入れて煮沸 | 米糠を入れて煮沸 | 米糠を入れた湯に浸し、はたく。 | - | 米糠と水をかけて揉む。 | 米のとぎ汁に1日浸ける。 | - | - | - |

| 8. | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥 | 乾燥 | - | - | 乾燥 | 乾燥 | 日蔭で乾燥 | - | - |

| 9. | 藤積み | 藤積み | 藤積み | 藤積み | 藤積み | 藤積み | 藤積み | 藤積み | 灰を手に付けながら撚り、玉結びで繋ぐ。 | - | 藤積み |

| 10. | 糸車で撚る | 撚る | 撚る | 撚る | 紡錘駒と千代木で撚る | 撚る | 撚る | 撚る | 糸車で撚る | - | 糸車で撚る |

| 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 染色 | - | - |

| 12. | 整経 | 整経 | 整経 | 整経 | 整経 | 整経 | 整経 | 整経 | 整経 | 経糸は麻を使用 | 整経 |

| 13. | そば粉とくず米を混ぜた糊をつけながら、織る。 | 織る | 織る | 織る | 織る | 織る | 織る | 織る | 織る | 織る | 織る |

| 14. | - | 染色(衣類のみ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(-は他と比較しての工程の省略、または記録の欠如である。以下の写真記録は、「丹後の藤織り」の作業工程である。)

-

1.乾燥させて保管しておいた中皮を、水に浸ける。

-

2.水を吸わせた中皮に、たっぷりと木灰と石灰を混ぜる。灰はあらかじめふるいにかけ、不純物を取り除いておく。

-

3.アクダキ準備。アクダキ中に鍋をかき混ぜたり、藤蔓をひっくり返したりするために用いる藤蔓(ナベシキという)を曲げ入れる。

-

4.沸騰させた浸るくらいの灰汁で4時間煮る。途中で、一度上下を返す。(アクダキ)

-

5.アクダキ直後の中皮。アルカリ度が高くなっているので、しっかり水洗いをする。

-

6.水洗い後の中皮を、川の流れに晒しながらよく扱く。(フジコキ)

-

7.米ぬかを溶いた湯に、藤蔓をくぐらせることで、糸のあたりが柔らかくなる。(ノシイレ)

-

8.ノシイレ後の藤蔓。よく見ると、米ぬかが付着している。

-

9.ノシイレ後の乾燥。(湿気がわずかでも残っていると、保管中にカビが生える。)

-

10.藤の繊維2本の先端を2つに裂き、重ねて撚る。結び目を作らずに繊維を繋ぐ手法。(フジウミ)

-

11.フジウミした糸(ヨリカケ前)。

-

12.強度を上げるため、糸車で撚りをかける。(ヨリカケ)

-

13.ヨリカケされた藤糸(糸の完成品)。

-

14.ヘバタ前の藤糸の準備である枠取り。

-

15.枠取りした糸が絡まないように1本ずつ輪に通して誘引する。

-

16.誘引した糸をまとめて整経枠に巻いていき、長さと本数を揃える。(ヘバタ)

-

16(2).整経︵ヘバタ︶中のアゼトリ。タテ糸の上、下と交互になるように畦を取り、まっすぐなるように引き揃える作業。整経枠に糸を巻く作業1周ごとに行う。

-

16(3).ヘバタ(この写真では、12本の糸を1周5メートルの整経台に25周巻き、300本の経糸を揃える作業を行っている。)

-

17.巻き終えた藤糸の一カ所を切断する。「丹後藤織り保存会」では伝承者が包丁を用いていたため、そのやり方を踏襲している。

-

18.整経枠に巻き終えた藤糸をばらばらにならないように紐で硬く縛って1カ所を切断し、巻き取りながら枠から外す。

-

19.機上げ。(ハタニオワセル)

-

19(2).経糸を強く引きながら機にセットしていく。(ハタニオワセル)

-

19(3).薄く割った竹を挟みながら機に巻き取る。(ハタニオワセル)

-

20.綜絖の綜目に経糸を通す。(ハタニオワセル)

-

20(2).綜絖の綜目に経糸を通す。(ハタニオワセル)

-

21.ハタオリ(藤織りの製織)

-

21(2).ハタオリ(藤織りの製織)。

継承された「丹後の藤織り」[編集]

一度も途絶えることなく人から人へと伝えられた藤織りは、京都府北部・丹後半島の山間部である宮津市上世屋地区の藤織りのみとされる。標高350メートルを超える山間部の上世屋では綿はまったく収穫できず、古来からの藤布生産が続けられた[注 11][56]。宮津市の上世屋︵かみせや︶、下世屋︵しもせや︶、駒倉[注 12]、京丹後市弥栄町の味土野[注 13]では、藤布をヌノ︵布︶の訛りで﹁ノノ︵布︶﹂と称し、麻布を﹁オオノ﹂、木綿の﹁モメン﹂と称して明確に区別した[62]。布といえば藤布をさすものであり、保温性の低いこの衣服を冬は重ね着したことから、冬の寒さの度合いを﹁今年は何枚の寒さ﹂と表現する風習があった[63]。

これらの地域では近年まで藤織りが行われており、上世屋では﹁ノノが織れんと嫁にもいかれんじゃった﹂と言われたほど、女性は必ず習得すべき技術とされ[64][46]、貴重な現金収入の手段でもあった[65]。1965年︵昭和40年︶頃、下世屋では1人だけが藤織りを行い年2~3反を生産していただけであったのに対し[注 14]、上世屋にはまだ十数人の織り手がいて、10~20反を織りあげていた人もいた[66]。

しかし、1986年︵昭和61年︶に佛教大学の高見義和が著した論文によれば、当時藤織りを生活の糧として行っていたのは老婆ただ1人[注 15]で、京都の問屋に出荷する茶室の座布団用に織られていた[46]。この調査は論文発表よりも数年遡るとみられ、土田耕三が執筆した﹁月刊染織α﹂のレポートによれば、﹁以前は座布団用に︵幅1尺2寸で︶織られていたが、昭和60年以後は幅8寸3分で統一されている﹂と述べられている[67]。この上世屋地区の老婆2人[注 16]によって伝承された技術が、今日の﹁藤織り﹂である[68]。

現代の藤織りは、生活の糧として伝承されてきたかつての藤織りと本質的な違いはあるが、その技術は、保存と伝承を試みる人々によって継承されている[69]。

﹁丹後の藤布紡織習俗﹂の名称で、1983年︵昭和58年︶、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財︵選択無形民俗文化財︶に選択。﹁丹後の藤織り﹂として、1991年︵平成3年︶京都府無形民俗文化財に指定。2001年︵平成13年︶京都府伝統工芸品に指定。このほか、京都府立丹後郷土資料館保管の﹁丹後の紡織用具及び製品﹂782点が2010年︵平成22年︶国の重要有形民俗文化財に指定されている[70][71][72]。

上世屋から臨む、波見の海。

上世屋に残された伝説によれば、﹁波見の海で漁をしていた人が、こちら(世屋)の方にぴっかんぴっかんと光る灯を見つけて、あれは何の灯かとある晩近づいてみると、大きなシダの木の下に仙人︵観音様、神様とも伝わる︶がいて、初めてノノ︵藤布︶を織る方法を教えてくださった﹂という[73]。おおよそ1470年︵文明2年︶頃に、世屋の藤織りが織られ始めたと考えられている[74]

文献に現れるところでは、京丹後市久美浜町の円頓寺に伝わる1501年︵文亀元年︶の﹁円頓寺総門再興勧進状﹂に﹁藤布﹂の文字が読めるのが、丹後地方のもっとも古い記録と思われる[24]。

1877年︵明治10年︶に、上野で開催された内国勧業博覧会には、上世屋の藤布も出品された記録が残る[75][76][注 17]。

上世屋で藤織りが広く行われていたのは太平洋戦争の頃までで、その後一度廃れた。上世屋では1944年︵昭和19年︶に1軒を残して集落が全焼する大火[注 18]があり、織機がすべて失われた影響が大きい。火災の前までは各家ごとに1~2台の織機があり、その種類も地機と高機とがあって藤布は地機で織られていたが、火災の後は木子や味土野など周辺集落から譲り受けた高機数台のみになった。藤織りは、1962年︵昭和37年︶の藤布発見のニュースで注目されたことにより京都辺りの業者から注文が入って再び製織するようになり、最後の織手である光野タメが山を下りる1994年︵平成6年︶まで細々と続いた[77]。

藤織りはその後、周辺地域の織物職人らによってそれぞれに姿を変えながら受け継がれ、2005年︵平成17年︶、地場産業である丹後ちりめんやその派生で1970年代後半に誕生した螺鈿織りの織物とともに、﹁丹後テキスタイル﹂としてジャパンブランド育成支援事業に採択された[78]。海外の市場では、その伝統及び希少性[注 19]が評価され、世界最大の繊維見本市﹁プルミエール・ビジョン﹂の特設ブース﹁メゾン・デクセプション︵特別な技をもつ工房︶﹂に招待されている[79]。

藤織りの原材料である藤蔓の中皮(アラソ)。

ノシイレ工程後、乾燥させたアラソ。

整経︵ヘバタ︶後、枠から外された藤糸。

春に藤蔓を採取するところから始まり、農作業と並行して各工程を行い、農作業のできない冬の間に手で糸を撚り、手機で織って藤布とした。

藤織りは女性の仕事だったが、藤蔓を採取する﹁藤伐り﹂だけは男性も行った。採集した藤蔓は根元︵アタマと称した︶がわかるように結んでおき、樹皮を剥ぐときは必ず根の方向から行い、後の工程もすべて方向を揃えるように結び目を作って目印とした。工程の途中で作業の方向が逆になると、繊維がけば立って機で織れなくなるためである[27][56]。

藤織りの全工程でもっとも時間のかかる工程は、繊維を糸にする﹁藤積み﹂で、1反分の糸を積むのに、毎日3時間以上作業して20日以上を要した。積雪2、3メートル[注 26]を超えることもある豪雪地帯の上世屋では、雪に閉ざされる12~3月の夜なべ仕事では、必ず藤積みに励んだとされる。また、高齢の者より、手に油気の多い若い娘のほうが藤積みに適しており、どこの家でも子どもたちは7~10歳になる頃には親から﹁︵藤を︶ウメウメ、ウメウメ﹂と言われて昼夜問わず藤積みをし[83]、年頃の娘たちは昼間は1軒に集まり、囲炉裏を囲んで世間話に花を咲かせながら働いた[84][85]。

藤織りは、こうした環境のなか見様見真似で伝承され、その製法は時代によって変容しており、今日伝わる﹁丹後の藤織り﹂の製法が、古代からの製法や他地域の製法と同一であるとはいえない。丹後地方は、江戸時代中期から独自の撚糸技術を用いる織物﹁丹後ちりめん﹂の一大産地でもあり、明治から昭和初期にかけての上世屋など山間部の女性は、未婚のうちは町場のちりめん機屋で奉公しながら、糸巻きや機織りを習得するのが一般的だった[86]。奉公先で各自が習い覚えた丹後ちりめんの知識は、各々の藤織りに活かされ、畑仕事のない冬季の重要な収入源ともなった[87]。1970年代前半に名古屋女子大学の豊田幸子が行った調査によれば、当時、世屋地区内においても、上世屋と下世屋では糸にするまでの製法が若干異なっている[59]。

●上世屋では、6月にフジを採集し、皮を剥いで乾燥させた後、灰と石灰を入れて4時間煮沸し、水洗い、乾燥の後は、糠を入れた50℃の湯に浸け、その後に乾燥させ、藤積みを行っている。

●下世屋では、3~9月にフジを採集し、皮を剥いだ後は7日間乾燥させ、3日間水に浸す。木灰を入れて7~8時間煮沸させ、その後の水洗いの際は竹ばさみ[注 27]でしごく。乾燥の後は、糠を入れて4~5時間煮沸し、その後に乾燥させ、藤積みを行っている。

一方で、他地域では明治末期~昭和中期には藤織りは途絶えてしまったため、今日復活させようと試みる人々がその技法を学ぼうとしたとき、唯一途絶えることなく伝承されてきた丹後の藤織りを参考にするのも自然な流れであり、現代の藤織りの製法は、少なからず現代の﹁丹後の藤織り﹂の流れを汲んだものと考えられる[注 28]。

以下、現代に伝わる﹁丹後の藤織り﹂の製法について述べる[88][89][90][91]。

歴史[編集]

材料[編集]

上世屋では、かつてはノダフジ[注 20]と、ヤマフジ[注 21]の2種類が使われたと伝えられ、現在はおもにノダフジを使用する。ノダフジは繊維質が短く、ヤマフジは長い。繊維材料となるのは外皮と芯を取り除いた中皮[注 22]のみで、着幅1反を織るのに、親指大の太さの藤蔓が1ヒロ[注 23]のもので約70本を必要とした[80]。藤織りに用いる藤蔓は、まっすぐに伸びた親指大の太さの4~5年生のもので、表皮が赤みを帯びたものがよいとされた[64]。これを﹁アカフジ﹂と称した。 フジの採集には、かつては下世屋村のオトヤマや、奥波見村[注 24]、野間村、三舟[注 25]など他の集落の山まで、朝から弁当持参で刈りに行った[56]。一般に、ヨソヤマ︵他人の山︶に勝手に立ち入ることは疎まれたが、藤伐りだけは例外とされ、誰でもどこの山でも自由に藤蔓を採ってよいことになっていた[64]。 木綿の生産量が少なかった丹後地方では、藤糸や麻糸ともに木綿の古着を裂いて織り込んでリサイクルした﹁裂織︵さきおり︶﹂も大正時代まで普及していた[81]。藤糸等の古代布と古着の木綿を併用したこのような裂織は全国に残されているが、北前船の寄港地を中心とする日本海沿岸地域にとくに多い[82]。製法︵上世屋︶[編集]

(一)藤伐り︵フジキリ︶ ……春と秋に行われる。春の藤は水気が多いためその場で皮を剥ぐことができ効率がよいが、秋は藤蔓が乾いているため一度水につけて柔らかくしてからでないと皮を剥ぐことができず、手間がかかる。2ヒロの長さを目安に藤を採取した[92]。

(二)藤剥ぎ︵フジヘギ︶ ……刈り取った藤蔓が乾燥しないうちに木槌で叩き、手で芯から皮を剥ぐ。藤の皮は表皮︵オニガワ︶・中皮︵アラソ︶・木質部︵ナカジン︶の3層で成っており、藤織りには中皮︵アラソ︶のみ使用する。1本の藤蔓からとれる繊維は約5グラムと少ないため、藤織りの製作工程は、古代布のなかでも最も手間がかかるとされる[93]。

(三)灰汁炊き︵アクダキ︶ ……中皮︵アラソ︶をpH14度の木灰で4時間ほど煮炊き、不純物を溶かして除去する。

(四)藤扱き︵フジコキ︶ ……川の流れの中で洗い、藤の繊維から灰の汚れや不純物を取り除く。

(五)熨斗入れ︵ノシイレ︶ ……米ぬかを混ぜた湯にくぐらせて、乾燥させる。米ぬかの油が、繊維から手触りの粗さを取り除き、あたりをやわらかくする。

(六)藤積み︵フジウミ︶ ……指で繊維を撚り合わせながらつなぎ、結び目を作ることなく長い1本の糸にする。

(七)撚り掛け︵ヨリカケ︶ ……糸撚り車で全体に撚りをかけて、強い糸をつくる。とくに強度を必要とする経糸は5回、緯糸は4回撚る。

(八)枠取り︵ワクドリ︶ ……撚りが戻らないよう、糸枠に巻いて乾燥させる。

(九)整経︵ヘバタ︶ ……経糸を織り幅によって決められた本数と長さに基づいて、整経台にかけ、織物のたて糸をつくる。規格があり、座布団であれば経糸12本×33回で396本︵整経長2丈8尺=約10.6メートル︶で、着物であれば経糸12本×25本で300本︵整経長2丈6尺=約9.6メートル︶となる。

(十)機上げ︵ハタニオワセル︶ ……たて糸を千切りに巻き、上下に開口してよこ糸を通すために綜絖の綜目に通し、筬︵おさ︶に通す。

(11)機織り︵ハタオリ︶ ……手順に沿って、織り上げる。このとき、そば粉とくず米の粉を混ぜて作った糊を、黒松の松葉を束ねた三味帚で、経糸に織り前から機先にむかって掃きつけることで、毛羽立ちを防ぎ、糸捌きをよくする。また、管に巻いた緯糸は水に浸けて柔らかくしておく。管の終わりは2~3センチメートル重ねながら織り進める。1反を織るのに、終日織り続けて2~3日を要した。

﹁丹後の藤織り﹂で用いられるコウバシ︵扱き箸︶。上は作りたての新品。下は使い込み、一部がすり減ったもの。

フジコキやフジウミの際に用いられるコウバシの握り方。

5.「丹後の藤織り」のフジコキの様子。掌に握ったコウバシに中皮を挟んでいる。

コウバシの材料であるシノベタケ。

シノベタケの節を繋ぐマダケの皮。

-

高機での機織り

-

松葉を束ねた三味箒

製品[編集]

かつて、藤織りの衣服は自分で作り、死後はその家族が布に戻して新しい服に仕立て直して受け継いだ。また、藤織りは、衣類のほかにも、袋、畳の縁、のれんなど生活の様々な場面で必要とされたものを作り、使用した[94]。

棚田に囲まれて建つ、世屋姫神社︵宮津市︶

世屋姫神社︵宮津市︶

大正時代には、ひと冬かけて織られた藤布が世屋姫神社の氏神祭り[注 29]の前々日に区長宅に集められ、﹁上﹂﹁中﹂﹁下﹂の等級をつけて宮津の雑貨屋へ運ばれた。当時は着物寸の製品が主流であったとみられる。雑貨屋へ売りに行った帰りには、その売上で祭りに必要なもの等を購入して戻った。これをマツリガイモンと称し、ちくわや蒲鉾など練り製品や、仕事着として古着屋で木綿等を仕入れた[64][17]。昭和初期には400反ほどを生産し、少なくとも2軒の宮津の問屋が藤布を買い取っていた[95]また、丹後半島の突端にある袖志村︵現・京丹後市丹後町︶からは行商人が訪れ、ノリやワカメなどの海産物と物々交換を行っていた。藤織りは、繊維が粗く海中でも海女の身体にまとわりつかないことから、海女のスマ袋として重宝され、潜水の際に自らと舟とを繋ぐ命綱にも用いられた[96]。

1969年︵昭和44年︶から1981年︵昭和56年︶までは、世屋藤布保存会を組織して、地元の農協を通じて京都の織物問屋﹁秀粋﹂に出荷した[86]。問屋の指定で、従来の着物幅9寸3分から幅広の1尺2寸に織りあげて出荷し、茶室用の座布団などに加工された[56][97]。

現在は個人取引により、衣類のほか、ランプシェードや暖簾、テーブルクロスなどのインテリアや、鞄やにおい袋、ベルトなど、様々な小物にも利用されている[98]。

-

藤織りののれん

-

ランプシェードに用いられている藤織り

-

テーブルクロス

-

野球帽

-

帯締め

-

帯

-

木綿で縁取りした藤織りのコースター

-

藤織りを一部に使用したポーチ

-

藤糸を用いた魚とり網

伝承者[編集]

●昭和初期まで ●1923年︵大正12年︶刊行の﹃与謝郡誌﹄によると、当時の世屋村では、農家の副業として63戸83人が藤織りを行い、295反を製織して590円を得たとある。 ●﹁藤織り最後の伝承者﹂と呼ばれた光野タメ[注 30]によれば、小学校卒業後、未婚のうちは奉公に出て子守りなどをした後、14歳から加悦谷の丹後ちりめんの機屋に奉公に出て﹁くだまき﹂[注 31]や機織りを習った。19歳の節句に嫁入りした当時は、冬の生業が男は炭焼きで女は藤織りであったという。藤織りは母も姑も行い、見よう見まねで伝承された[86]。 ●1960~70年代 (一)﹁丹後古代織布技術保存会﹂︵与謝郡与謝野町算所︶ 1962年︵昭和37年︶に下世屋での藤織り発見を受けて、土田俊治が地元有志を募って結成した藤布の保存育成団体。梅本スガの織った藤布を裁断し、標本台紙に貼り付けて会員15名に配り、身近で手に触れて理解することから活動の第一歩とした。後年、その活動は甥の土田耕三に引き継がれ、かつて丹後地方にあった地織縞木綿の資料収集や江戸期の技法の復元に活動の軸を移している[5][99]。 (二)﹁世屋藤布保存会﹂︵宮津市世屋地区︶ 保存目的ではなく、昔ながらの農家の副業としての藤布の生産・販売が藤織りの伝承につながるという考えのもと、藤伐りから藤織りまでのなんらかの工程に携わることができる地元集落の22名で発足した[注 32][100]。1969年︵昭和44年︶に丹後地方出身の京友禅の染匠と契約、宮津農協下世屋支所を経由して茶室の座布団用の藤布を生産・出荷し、1971年︵昭和46年︶には年間18反を生産して1反10万円で取引されて、活気づいた。しかし生産意欲が高まり、わずか2年後の1973年︵昭和48年︶に17名で織りあげた藤布が年間50反を記録すると価格は急落、1反6万円にまで値崩れした[56]。1976年︵昭和51年︶には19反、1977年︵昭和52年︶には7反と、商業活動はそのまま低迷し、1981年︵昭和56年︶には農協を経由した販売は幕を閉じた[17][5][99]。 ●1975年︵昭和50年︶前後、藤織りを行っていたのは丹後地方全体で13~16名ほどだった[75]。 ●1980年代 ●1980年︵昭和56年︶頃、藤織りができた人は7~8人、いずれも70~80歳代の高齢者で、江宮てふ[注 33]及び小川ツヤ[注 34]が一番の経験者だった[101][102]。 ●1990~2000年代 (一)﹁丹後藤布振興会﹂ 丹後の藤織りに京都府の伝統工芸品の指定を受けるため、2000年︵平成12年︶に発足する。約30名が会員となり、現代の感覚で藤織りの商品化をすすめている[5][75]。 ●2018年現在

藤織り伝承交流館︵上世屋︶

丹後藤織り保存会の講習の様子︵藤積み︶ (一)﹁丹後藤織り保存会﹂︵宮津市上世屋︶[103] 1989年︵平成元年︶発足。代表は、元京都府立丹後郷土資料館学芸員で藤織りの調査研究にも携わった井之本泰。わずか数人にまで織り手を減らしていた﹁丹後の藤織り﹂の保護団体として、1泊2日で年7度の実習で藤織りの全工程を学ぶ講習会などを通して伝承活動を行う。第1回目の講習会は、保存会発足前の1985年︵昭和60年︶6月に、藤織りを生活の一部として行っていた最後の世代である小川ツヤ及び光野タメを指導者として、京都府立丹後郷土資料館の主催で開催された[104]。講習は10回頃までは世屋の藤織り世代のおばあさん達が指導できたが、その後は初期から参加している保存会会員が講師を務める[105]。2010年︵平成22年︶に廃校となっていた旧日置中学校世屋上分校を﹁藤織り伝承交流館﹂として再生し、講習会場や作品展示会場として活用するほか、にほんの里100選に数えられる上世屋の棚田などの見学者の交流の場、地域文化の発信拠点として活用している︵毎週土曜日の午前9時~12時及び午後1時~4時に開館[106]︶。2013年︵平成25年︶サントリー地域文化賞受賞[107]。 (二)﹁芙留庵[注 35]﹂︵与謝郡与謝野町明石︶ 与謝野町で唯一、藤織りの技術継承と藤布の商品化に取り組む工房。代表の加畑兼四郎[注 36]は、1972年︵昭和47年︶頃から、当時世屋で藤織りをしていた10名ほどから売れなくなった藤布や藤糸を毎年買い取ることで世屋の藤織り存続に尽力し、同時に自らも技術を継承する[注 37]。1979年︵昭和54年︶頃から創作性を加えた新たな藤布を発表、さらにインテリアなどの新たな分野の開拓を進めた現代藤布の第一人者[5]。丹後藤布振興会会長[18]。その他の職人に小西暢子[108][88]。 (三)﹁遊絲舎﹂︵京丹後市網野町下岡︶ 京丹後市で唯一、藤織りの技術継承と藤布の商品化に取り組む工房。代表の小石原将夫[注 38]が1980年代に上世屋から技術を継承、﹁丹後藤織り保存会﹂にも関わる。丹後藤織り保存会、丹後藤布振興会副会長。海外等への藤織りの紹介や、藤織りの体験ワークショップ︵要予約︶などの普及活動を行っている[注 39]。藤織り製品としては能衣装などを製作。経糸に絹と金糸、緯糸に藤糸や藤の葉で染めた紬糸を用いた創作帯地﹁布爾織里︵ふじおり︶﹂は、他産地に類のないものと高く評価され、丹後帯地第一号に認定されている[注 40]。その他の職人に小石原充保、白岩光子[109][110]。 (四)﹁手織り工房 凪﹂︵宮津市溝尻︶ 丹後の藤織り保存会の主要メンバーの1人である坂根博子が、藤織りの継承を目的とする製織教室やワークショップのために2018年︵平成30年︶に立ち上げた[111]。全国に拡散した﹁丹後の藤織り﹂[編集]

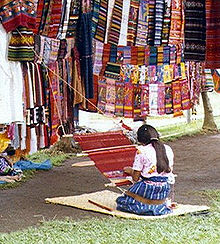

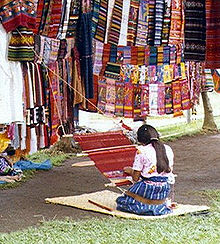

丹後藤織り保存会が行っている講習の修了者は、第32回までに485名にのぼり、2015年︵平成27年︶の丹後藤織り保存会会員は158名を数える[112]。講習修了者には、全国各地で織物に携わる職人や研究者も含まれている[113][114]。 ●長野県﹁遠山ふじ糸伝承の会﹂[注 41]︵飯田市南信濃和田︶では、企画運営を担当する木下美奈子が2012年に﹁丹後藤織り保存会﹂の講習で技術を習得し、毎年、京都大学教授ら他の﹁丹後藤織り保存会﹂会員の協力も得て、有志に技術指導を行っている。ヤマフジの蔓から糸を紡ぐ﹁藤糸作り﹂や﹁藤糸を織り込む織物﹂などの体験プログラムを企画するとともに、道の駅﹁遠山郷温泉かぐらの湯﹂等で販売する藤糸を用いた商品開発も行う[115]。 ●愛知県の津具村では、2000年(平成12年)の頃、﹁丹後藤織り保存会﹂の講習会で技術を学んだ﹁瀞工房﹂河野静江が、藤繊維を用いた額絵やタペストリーを制作していた[116]。 ●鳥取県三朝町横手に1993年︵平成5年︶5月に設立された﹁ふるさと健康村﹂の観光客向けの織物工房﹁アトリエ・グリシヌ﹂[注 42]では、町内の古民家から約150年前の藤布を譲り受けたのをきっかけに、藤布の復元が行われた。﹁丹後藤織り保存会﹂の講習で基礎技術を学び、数年の試行錯誤の末に完成した藤織り数点が工房に展示されている[117]。藤織りの復元と並行して、県特産の二十世紀梨を用いた梨染めや草木染め糸を使った﹁みささ織﹂を推進してきており、現在はこちらの活動が中心となっている[118] ●大分県﹁工房のむら﹂︵中津市山国町中摩︶ 代表の野村徹[注 43]が﹁丹後藤織り保存会﹂の講習で基礎技術を学び、1990年頃、3年の試行錯誤の末に藤織りに成功。工房が創作する現代の衣類やインテリアに使用する生地として製織している[119]。ヤマフジよりもノダフジの方が織りがしっかりするという[120]。工房としては、柿渋染や古布を活用した創作活動も手掛ける。その他の職人に野村彰[注 44]、野村毅。丹後半島に残る藤織りの痕跡[編集]

この項目では、世屋と山を共有する駒倉などの近隣地域、及び、丹後半島に残る藤織りの痕跡について述べる。 ●宮津市と京丹後市弥栄町の境の山間部に位置した駒倉集落では、明治時代には、集落におよそ43軒の民家があり、そのほとんどの家が藤織りをする、上世屋と並ぶ藤織り生産地だった。織りあげたノノ︵藤布︶は畳の縁布として、宮津に売りに出した。しかし、1963年︵昭和38年︶の豪雪︵通称﹁サンパチ豪雪﹂︶を機に離村が進み、1972年︵昭和47年︶秋に廃村となった。駒倉最後の藤織りの織り手であった小西ぬい[注 45]は、その最後の年、1972年︵昭和47年︶まで藤織りを続けた[121]。 ●2018年現在、宮津市に含まれる地域では、世屋川の下流域に位置する日置村、 養老村波見[注 46]に、藤織りの痕跡が残る[59]。 ●京丹後市弥栄町の味土野集落でも、昭和の初め頃まで高齢者の隠居仕事に藤織りをしていた[121]。 ●京丹後市久美浜町の野中では、古くは地機︵坐り機︶で藤織りをした。藤布でナナメキレの袋などを作り、米袋とした。麻織りもしたが、麻布はぜいたく品と見なされていた[122]。記録に残る全国の藤織り、あるいは藤布[編集]

糸に撚りをかける糸車(日本)。この写真で紡がれているのは綿花であ るが、糸車はとくに素材によって使い分けることはなかったようである。(機は使い分けた地域が多い。) 岐阜県高山市近郊では、弘法大師︵空海︶の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる[37]。そのような信仰上の理由を除けば、藤織りは山間部の多くの村落で生活の一部として、また、貴重な現金収入の手段として、おもに女性の生業であった[14]。 21世紀初頭において、技術の継承は途絶えたものの、文献や現物による藤織りの痕跡が残る地域は、全国に101地点以上確認されており、その保存や復活に向けた活動も複数存在している[123][注 47]。 なお、藤織りの痕跡は必ずしも明確であるとはいえず、藤を採取して藤織りをするとともに生産した藤布を消費した地域、藤織りはしたが販売用とされて自らは消費していない地域、藤織りは行っていないが他地域から仕入れて使用した地域と、多様であり、そのいずれかは不明ながら藤布が残されている地域もある。そのため、本項では、明確に藤を採取して布を織ったとされる地域を﹁藤織りをした﹂と記し、藤織りをしたかどうかは定かでないものの藤布を用いたことが明らかな地域を﹁藤布を使用した﹂と記し、そのいずれか、あるいは両方であるか不明だが記録の残る地域を﹁痕跡が残る﹂と述べた。「出雲の藤布紡織習俗」(山陰地方)[編集]

山陰地方の藤織りがいつ頃から行われたのか、その起源についての記録や伝承はまったくない。他の地方の藤織りの例をみれば、藤布が普段着や穀物袋など日用の品々に広く活用された時代が長くあったと推測されるが、それがいつ麻や木綿などの栽培植物に移行したのかも知ることはできず、丈夫で茨をもはじく藤布の性質から、山仕事などに利用された痕跡は明治年間まで点在するものの、この地方に現存する藤布の衣料は稀である[124]。 そのいっぽうで、藤布の漁網としての利用は、少なくとも明治時代以前にさかのぼることは確実で、1860年代︵万延・文久の頃︶に、島根半島の漁村で考案されたイワシ中曳網に藤のモジ織が使われている[124]。 もうひとつの藤布の用途に、蒸籠で米を蒸すとき使う、平織[注 48]の敷布があった。藤織りの敷布は蒸した米が布に付着しないため重宝され、酒造や醤油造などの業者に大きな需要があった。また、一般家庭でももち米や赤飯を蒸すのに使われた。第二次世界大戦後には、これも化学繊維のものに変わって生産は途絶えたが、敷布だけは破けたり古くなっても繕って藤布が利用し続ける家庭も多かったという[124]。 このようなことから、山陰地方の藤織りの用途には、4つの時代があったと考えられている[124]。 (一)普段着をはじめ、日常生活の様々なものに利用された自給自足の時代 (二)普段着には利用しなくなったが、山の仕事着や袋などには利用されていた時代 (三)おもに漁網にして、販売するために生産された時代 (四)他の物にはほとんど利用しなくなったが、蒸籠の敷布には利用された時代 出雲地方の藤織りは、1967年︵昭和42年︶3月、﹁出雲の藤布紡織習俗﹂として﹁記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財﹂に選択された[125][126]。材料[編集]

白藤よりも紫の花をつけるフジで、ワタフジ[注 49]がよいとし、直径1.5センチメートルくらいの太さが適していた[52]。 樹液がにじみ出る春の彼岸頃から秋の彼岸頃までを採集の適期とした。樹液がにじみ出ることを鳥取県西伯郡の長田地方では﹁ツワル﹂と言い、この言葉は他の植物にも使われていて、﹁ツワル頃﹂になると皮がよく剥げると言った。また、島根県上講武では、下井川の桜が咲く頃になると藤蔓を採りにいくという自然暦が伝承されていた[127]。国立民族学博物館には、島根県で使用された藤皮の繊維材料が収蔵、保管されている[128]。 繊維の灰汁炊きに用いる木灰は、白灰が適していた[52]。灰の材料には、アルカリ度の高いシイやコナラが適していたと考えられる[注 50]。製法(上講武)[編集]

フジを採集する藤断は男性の仕事、その後の工程は女性の仕事とされたが、上講武では、製糸を専門に行う者と機織りを専門に行う者とで女性の仕事のなかでもはっきりと分業されており、副業としての生産体制が整っていた[127]。1936年︵昭和11年︶に行われた調査によると、製造工程は次のようであった[129]。(一)藤断︵フジダチ︶……桜の花盛りの頃の晴天の日に、山に入り、山藤と蔓藤の2種類の藤があるなかで、蔓藤を採取し、その皮のみを剥いで持ち帰った。 (二)煮沸︵シャフツ︶……表皮を捨てて、細かく断ち割り、芋麻のようにしてから、木灰を大量に入れた湯で3~4時間煮沸した。 (三)藤扱︵フジコギ︶……川の水に晒して灰汁を洗い落とし、竿にかけて乾燥させた︵別の文献によれば、乾燥させずに次の工程に入っている場合もあったようである[59]︶。 (四)紡ぎ︵ツムギ︶……藤の繊維を米のとぎ汁につけてもみほぐしたのち、乾燥させてから糸を積んだ。または、米ぬかつけて触感を柔らかくした後に細く裂き、少量の水に浸して糸車にかけ、糸とした。 (五)製織 ……藤機︵フジバタ︶と呼ばれる地機[注 51]。を用い、その際には、小麦粉で作った糊で糸を固め、織る際に糸がほつれないようにして製織した。漁網、衣服、敷布のいずれも同じ機を用いたが、部分的に部品を取り換える必要があった。また、衣服については、製織後に紺色に染色した。製品[編集]

仕事着の一例(男性)。1912年(大正元年)蒸籠売り 山陰地方の藤織りには衣料や敷布に用いられた平織と、漁網に用いられたモジ織とがあるが、このうちのモジ織については山陰及び佐賀県の一地域でのみ、とくに明治時代の中頃までに盛んに生産された。島根県上講武産のものを﹁講武モジ﹂、島根県東部︵井尻︶から鳥取県産西部︵法勝寺、上長田、東長田︶で織られたものを﹁法勝寺モジ﹂と称して、いずれも仲買人によって買い集められ、米子から出雲地方の浦方に出荷し、一帯の漁業者に使用された[130]。 大正時代に入ると、紡績工場で作られた安価な漁網が多く出回るようになった。藤糸のモジ織りで作られた漁網は大量生産された紡績網よりも強靭であったため、ただちに廃れたものではなかったが、紡績網と比べると重くて波の抵抗を受けやすいという欠点もあり、徐々に使われなくなっていった[127]。また、生産者側でも、より収益の多い養蚕業などへの転向がすすみ、やがて藤を織れる人もいなくなった。 衣服[注 52]や敷布︵漉布︶も製織されたが、それらは家内で消費された。昭和時代に入り、漁網が製織されなくなった後は、酒や醤油の製造に用いる敷布︵漉布︶のみ細々と、第二次世界大戦前後まで製織された。衣服は、かつては各自が自分用の仕事着として織って着用したが、昭和初期には完全に失われた[131]。伝承者[編集]

山陰地方の近代の藤織りは、まず鳥取県で興り、そののち島根県に伝わったと考えられている。 ●1964年︵昭和39年︶に発表された石塚尊俊の﹁山陰における藤布の技術伝承﹂によれば、この時点で健在だった藤織りの経験者は、鳥取・島根両県あわせて11名[注 53]、慶応3年~明治33年生まれまでの老婆だった[132]。 ●1967年︵昭和42年︶8月時点で、藤織りの経験者は、4名にまで数を減らしている。ただ、農家の仕事は家族ぐるみで分担するのがふつうであるから、藤織りの全工程を一貫して成し遂げる技術はもたなくとも、部分的な作業を行える人は、この時点ではまだ大勢いたと思われる[124]。山陰地方 各県の記録[編集]

鳥取県[編集]

鳥取藩士・景山粛雍がまとめた幕末の地誌﹃伯耆志﹄に、藤布が製造されていた地として、現在の西伯郡南部町の東長田地区に位置する﹁江原村﹂﹁金山村﹂が挙げられている[133]。しかし、1964年︵昭和39年︶時点で江原村に藤織りの経験者はおらず、明治時代以後、比較的早期に途絶えたものと考えられる[132]。いっぽう、江原村よりやや上流に位置する金山村は明治年間にも50戸程度の集落のほぼ全戸で藤織りをしており、織りあげた藤布はすべて仲買人を経て米子市の関屋や小西屋などの商店に買い取られた。 出荷していたのは漁網用のモジ織と敷布用の平織とが半々くらいだったが、廃れたのはモジ織の方が早かった。この衰退傾向は、山陰地方の各地の藤織りに共通している。●かつての東伯郡、現在は倉吉市に含まれる地域では、山守村で、明治時代まで藤織りをし、仕事着として着用した。また、櫻地区でも、藤は古くから衣料として用いられ、明治時代の初め頃までは夜なべ仕事に藤を積み、織って着物や前垂れなどの衣類や、袋や蚊帳なども作った[134]。 ●同じく東伯郡に位置する穴鴨村や坂本[注 54]でも、藤で布を織って、袋を作った。藤袋はたいへん丈夫で、米を入れる二斗袋や、栃の実や栗を入れる袋として使用した[134]。 ●西伯郡南部の山村地帯、法勝寺村の鴨部や、上長田村の赤谷集落[注 55]や大木谷でも、藤織りは炭焼きと並んでとくに重要な産業のひとつだった[135]。大正の初め頃までフジで多くの漁網を作り、米子近辺へ出荷していた。その産業が廃れた後も第二次世界大戦前後まで蒸し器の敷布などを作った[132]。西伯郡では、大山町にも、布と着物が残されている[59]。 ●現在は日野郡に含まれる御机村や畑池村でも、明治30年頃まで藤織りをしていた。御机村では木を背負う時などに用いるツヅレ帯を作り、畑池村では冬場の女性の仕事として、1分角くらの網目の布を織って商人に売ったほか、家内消費用に米を運ぶ袋などを作っていた。また、笠木村では、明治の初め頃までは、着物も藤織りで仕立てていた[134]。 ●八頭郡の山間部の村で、昭和初期に製織されたとみられる藤布が見つかっている[注 56]。鳥取県立博物館の調査によれば、数軒の農家が昭和に入ってからも女性の冬仕事として藤織りをし、米袋や餅を蒸すときの敷布などに家庭で消費したほか、販売経路もあり、現金収入を得る貴重な手段となっていた[133]。この山間部の村というのがはっきりどこであるのか、この調査資料には記載されていないが、別の文献によれば、この地域の春米[注 57]や板井原[注 58]で、藤や麻から繊維を採って機で織り、藤布は着物や下着、畳の縁、蒸籠の敷布などにしていた[134]。島根県[編集]

上講武村[注 59]は、山陰地方でもっとも近年まで産業として藤織りが行われ、山仕事用の着物や袴、畳の縁布、漁網、蒸し器の敷布など多くの痕跡が残る[59]。この地の藤織りは少なくとも江戸時代中頃から行われ、明治時代の中頃にもっとも盛んになった。大正時代以降、紡績の工業化による大量生産品の普及等により衰退しつつも、第二次世界大戦直後まで細々と続いた。 昭和の初めの民俗資料調査に上講武の古老が語ったところによれば、この当時、藤織りをしていたのは上講武のみと思われており、その技術は鳥取県の西伯郡西伯町に位置する法勝寺村から伝承されたという[129]。ただし、島根県内には他でも藤織りの痕跡が各地に残されており、この古老の話は、産地同士にほとんど交流が無かったことを物語っている[132][136]。 ●北講武村や熊野村[注 60]でも明治年間には藤織りをして、ハバキやモッコを作っていた[135]。 ●野波村[注 61]では、モジ織はせず、平織の敷布を作って松江市の商店に売ったり、女子用の仕事着として染色していない上衣を作った[注 62]。敷布は第二次世界大戦後まで細々と織られていた[135]。 ●東比田村[注 63]では、明治時代末期まで藤葛で藤布を織り、蒸し器の敷布や山仕事着を作った[132][137][注 64]。藤布の衣類は水をよくはじき、小雨が降るときなどに重宝したと伝えられる[135]。 ●須山村[注 65]や、福富村[注 66]でも藤織りをしたと伝わるが、製品はほとんど仲買人に売る商品としていたため残っていない。なお、須山村の藤織りは、隣接する鳥取県西伯郡西伯町の長田の辺りから、親戚関係などによって伝えられたという。1947年︵昭和22年︶に86歳で亡くなった老婆が積みためていた藤糸を用いて、その家族が昭和40年代前半くらいまで敷布を織っていたのが、この地域における最後の藤織りであった[135]。 ●朝原村[注 67]では、明治年間に藤布で山仕事で着る仕事着を作った。また、稲葉村[注 68]でも、明治年間には藤織りをしていた[137]。 ●邑智郡には藤織りの痕跡は多く、櫻江町谷住郷の市や、石見町の日和中日和、中野小原、井原片田で、藤織りをしていたというが、時期ははっきりしない[135]。また、田所村[注 69]では明治30年頃まで、鹿小原[注 70]では明治の終わり頃まで、藤布で仕事着を作った記録が残るが、現地で藤織りをしていたかどうかまでははっきりとしない[132]。同じく邑智郡邑南町の原村では明治20~30年頃まで藤布を仕事着で着用したが、原村では藤織りをしておらず、上講武から藤布を購入していたと伝えられている[138]。 ●隠岐では、 苗代田村で明治の初めの一時のみ、藤織りをしたと伝わる[139]。この村の産であるかどうかは不明だが、隠岐には、明治の初め頃まで藤布で浴衣等を作っていた痕跡が残されている[132][59]。これは、山陰地方の藤織りでは極めて稀な使用例と考えられている[135]。原始布・古代織参考館︵東北・北陸地方︶[編集]

原始布・古代織参考館 山形県米沢市にある私設資料館。1965年︵昭和40年︶頃から古代布や古代織物の研究・復元に取り組んだ米沢市出身の製織業者、山村精︵やまむらまさし︶が初代館長を務め、山形・新潟・福島の3県6ヶ所から収集した資料や、それらをもとに復元した衣服約4,000点を展示する[140][141]。1983年︵昭和58年︶5月開館。 藤布のほか、縄文時代の衣服・編衣︵あんぎん︶や、麻布、しな布︵シナノキ︶、葛布、楮布︵こうぞふ︶、イラクサ布、カラムシ布、ゼンマイ紬織、紙布、裂き織り、つづれ織り、琴糸織、古典刺子など、様々な古代織物のほか、弥生時代の﹁原始機﹂など多様な機や編具、手織具の付属品なども展示している[142]。 <施設情報> 所在地‥山形県米沢市門東町1丁目1-16︵〒992-0039︶ 開館日時‥10:00~16:00︵正午~13:00は休館︶。原則無休だが、予約して訪れるほうが望ましい︵年末年始は休館︶。この他の記録[編集]

19世紀前半の日本の機織り(柳川重信の浮世絵)の一例。藤織りなど野 生の繊維の製織には、さらに原始的な腰機を用いた地域も多くある。

原始的な手機といわれる腰機︵坐り機︶の一例。この写真は海外のもの であるが、原理は同じである。腰紐を用いて、織手が自身の身体で機を固定して織り進める。東北地方の記録[編集]

1978年刊行の﹃民芸染織﹄によれば、当時の山形県の山村には、藤織りをしている地域がまだあった[143]。﹃民芸染織﹄ではその時点で全国に数か所、藤織りが残されていたと記している。青森県[編集]

●十和田湖に近い藤坂村[注 71]では、藤織りをしたという口伝が残り、藤布の痕跡も残されている[47][59]。 ●相馬村[注 72]では、麻織りを行ったが、藤やからむしからも繊維を採って布を織った[144]。秋田県[編集]

江戸時代末期の1782年︵天明3年︶~1814年︵文化11年︶にかけて、東北地方の生活風景を絵巻物で記録した菅江真澄の﹃真澄遊覧記﹄の﹁をがらのたき﹂によれば、1807年︵文化4年︶、秋田県北部の山本郡から能代を経由して北秋田郡へ向かう道中で、﹁八つばかりなる女童、藤布衣に短き布の黒染の前垂をして、つゆ人にはじらふけもなく踊なんしたり﹂という[14]。藤織りが、子供服に用いられていることを証言する、貴重な資料である。また、﹃真澄遊覧記﹄の﹁あきたのかりね﹂では、1784年︵天明4年︶、由利郡伏見村で天候不順により逗留した際、夜なべの娘たちが薪をくべながら藤蔓や科皮で糸を撚るテシロ[注 73]の音が枕に響いて眠れないうちに鶏が鳴いたと記されている[135]。 藤布の衣は火気に強いため、炭焼きをする者が上衣に重宝し、袴やモッペにもされた[59]。衣類以外では蚊帳に用いた[14]。また、ユブシマ︵夜衾︶[注 74]には、表地は藤布で、中綿に麻のくずが用いられた[135]。具体的に記録が残されているのは、以下の地域である[145]。 ●羽立村[注 75]では、アサを栽培していたが、フジやクズも山から採ってきて繊維を取り、布を織った。 ●黒沢村[注 76]では、藤を灰汁で煮て川の水にさらし、乾いたものを棒に巻いて、叩いて繊維を取った。これを地機[注 77]で織り、夏に着るコギン等の衣類や蚊帳などを作った[注 78]。 ●戸米川村[注 79]では、明治時代以前には藤織りを仕事着に着用する者がいたが、明治~昭和15年頃にかけては麻布が衣料の中心になっていた。 ●鳥田目村[注 80]では、フジ、シナ、カナムシ、アサなどで布を織ったが、麻織りを﹁ヌノ﹂または﹁コギン﹂と称し、藤織りを﹁フジヌノ﹂、科布を﹁マンダ﹂と称した。いずれも手機で織り、ほとんどを衣類に用いた。 ●亀田町[注 81]は養蚕がさかんな地域だったが、藤織りは松ヶ崎などにかなり高値で売ることができ、物々交換の品としてもたくさん織っていた[注 82]。 ●百宅村[注 83]では、藤は必要な時には採りにいき、火であぶって糸にしていた[注 84]。 ●矢島村[注 85]では、明治40年頃まで麻を栽培するとともに藤を採集して、藤蔓から皮を剥いで水に浸けてから煮た。これを﹁藤ユデ﹂といい、麻は﹁麻ユデ﹂といった。採取した藤の繊維は11月頃から細かく裂いて糸を積み、機で織った。 ●内町[注 86]では、藤織りは、麻織りと同様、町方や東方から依頼を受けて婦女子が行った。こうした手織りの機業は、明治44年まで続いた。岩手県[編集]

仕事着の一例︵女性︶。下衣は﹁モモヒキ﹂であるが、地方によっては ﹁カルサン﹂とも称された。 沿岸部では、明治時代の初め頃までは多くの地域でマフジの皮の繊維で藤織りを行い、着物に仕立てていた[14]。双浜と呼ばれた地域では、明治時代の末頃まで、野生の藤から繊維をとって利用したが、藤布を織って着物にするだけでなく、藤糸はカンナ︵縫い糸︶にも用いたとされ、アサなど他の植物の繊維も並行して同様に利用されている[146]。 具体的に記録が残されているのは、次の地域である。 ●北閉伊郡大川村釜津田[注 87]では、藤織りでモモヒキを作った。大川村ではハバキ[注 88]を作ったという地区もある[135]。 ●箱石村[注 89]では、明治30年頃までマフジを採集して藤織りをした[注 90]。フジの繊維は、中皮︵アマカワと称した︶を用い、灰汁で煮てから川の水にさらし、湯に入れてから乾燥させた。それをわずかに湿らせて細かく裂いて、糸を紡いだ[147]。 ●菅ノ窪[注 91]では、藤織りをして、ハンドウを作った[147]。 ●西閉伊郡土渕村[注 92]でも、藤織りをした[注 93][148]。 ●西磐井郡山谷[注 94]では、藤織りをして、衣料やハバキを作った[注 95][149]。 ●東磐井郡大籠村[注 96]では、藤織りをして作業着や風呂敷などを作った。藤から繊維を採る際の手順は﹁丹後の藤織り﹂等とやや異なり、まず藤蔓を灰汁に入れて煮て柔らかくしてから、表皮を剥いだ。[注 97][146]。 ●蛸の浦[注 98]では、大正時代の初めまで藤織りをして、モモヒキやハダッコを作った。藤織りは明治の中頃まで主婦の重要な春の仕事とされており、合足や綾里など他村まででかけて上質な柔らかい藤蔓を採集していた。そうして集めた藤蔓から内側の柔らかい繊維を取り出し、濃い灰汁で半日以上煮てから水でよく洗い、さらに1~2日水に浸けてから、細かく裂いて糸を紡ぎ、手機で織った[注 99][146]。山形県[編集]

米沢市で織物業を営み、東北地域の古代布の収集と復元に尽力した山村精[注 100]によれば、新潟県との県境近くの摩耶山[注 101]の麓に点在する村々では、昭和の中頃まで様々な古代布が昔さながらに織られ、活用されていた[注 102][150]。 その代表的な村落は関川[注 103]で、科布︵シナ︶も製織・利用されており、こちらのほうがよく知られている[59]。また、 田麦俣村[注 104]でも、大正年間の2~3年の間だけであるが、藤織りをした[注 105][151]。福島県[編集]

相馬地方の平と湯本の中間辺りには、藤織りを生業にしている者がいて、おもに畳の縁にするための藤布が織られた[135]。相馬産の藤布はほかに、普段着の袴や茣蓙の縁などに用いられ、これらは伸びたり縮んだりした際には、霧吹きで水をかけてたたんでおけば元通りになった。また、麻も同様に利用された。 具体的に記録が残されているのは、以下の地域である。 ●田村郡の久保では、藤織りをして、その布は野良着やカタヒラ[注 106]に仕立てた。[59][152]。 ●小浜村[注 107]では、大正時代の初め頃まで、藤織りで山仕事用のハバキを作った[注 108][153]。 ●上川内村[注 109]では、明治時代の中頃まで山から藤を採集し、アラ皮を取り除き、中肉︵ナカ皮︶を蒸して細かく裂いた繊維を、手に灰をつけながら撚って糸にし、布を織った[153]。野良着やカタヒラ、ハバキなどに用いられた[59]。 ●飯樋村[注 110]では、アカフジ[注 111]を採集して、灰汁で煮詰めて綿のようにし、表皮と芯を取り除いたナカガワの部分の繊維を糸枠にとり、冬の仕事で布に織った[153]。 このほか、伊達郡の川俣町に、野良着、カタヒラ、モモヒキ、ハバキなどに、藤布が使用された痕跡が残されている[59]。宮城県[編集]

払川には2012年、伊里前川沿川の洪水調整のため、ダムが完成した。 ︵払川ダム︶ 宮城県の山村では、近年まで穀物を入れる布袋などに藤布を用いた。また、衣服には向かないとされたが強靭なため、山の仕事着には多く使われたとみられ、遺品としてしばしば発見される[154]。 具体的に記録が残るのは南三陸町に含まれる以下の地域だが、このほか加美町切込地区でも藤織りをしたと伝わる[注 112][155]。 ●払川村[注 113]では、明治時代の初め頃まで、マフジから繊維を採取して、フジバタシ︵地機︶で布を織り、カタヒラなどを作った。 ●綱木沢[注 114]では、ヤマフジを蒸して皮を剥ぎ、それを竹製のフジノバシに挟んで何度も板に打ち付けることで繊維を細かく裂いて採取した。この細かい繊維を口にくわえがなら手で紡いで長い繊維にし、糸車で撚りをかけてくだに巻いた後、地機で布に織りあげた。織った布には、布糊を付けた[注 115]。 ●藤浜村[注 116]では、マフジを灰汁に浸けおき、皮を剥いで、槌で叩いて繊維を取り、糸を紡いだ。この糸を地機で織り、カタヒラを作った。 なお、これらの地域ではいずれも並行して養蚕が行われていたが、先に廃れたのは藤織りのほうだった[156]。北陸地方の記録[編集]

新潟県[編集]

上海府村[注 117]では、昭和40年代まで藤織りをする人がいて、山の仕事着など5種類の衣料に用いられた[50]。明治30年頃まで漁業者[注 118]の着衣も藤布だった。それらは次のようなものである。 ●オツヅレ‥藤織りで作られた山の仕事着。女性のみが着用した。 ●コギン︵コンギン︶‥藍染めした藤布の衣。 ●紙オツヅレ︵紙ソ︶‥経糸に藤糸、緯糸に藤糸に紙を巻き付けた糸を用いて織った布の衣。役所などから払い下げられた反古紙を用いた。 ●クサオツヅレ‥防寒用の仕事着で、経糸に藤糸、古着の木綿を裂いて撚りをかけたものを緯糸にした布の衣。 ●ワタオツヅレ‥昭和初期から流行した防寒用の仕事着で、経糸に藤糸、緯糸に帆布の残り布を解いてつないだ糸を用いた。 藤糸はこのほかにも、蚊帳や豆腐の漉し布、裂き織りの帯の経糸にも用いられた。上海府村では、旧暦5月の田植え後には、﹁今日は藤刈りだ﹂と言って村民全員で山に入り、藤を刈って持ち帰った[157]。一般に山仕事は男性の仕事とされ、他の地域の藤織りの工程でも藤伐りだけは男性の仕事とされてきたが、上海府では女性が山仕事を担い、藤伐りもした。男性も冬には炭焼きなどの山仕事をしたが、夏は出漁や水夫で村を空ける期間が長く、男性不在の間のすべてを女性が担ったからであろう[50]。 繊維を灰で煮て糸に積み織るのが全面的に女性の役割であるのは、他の地域と変わるところはないが、機の技術によって嫁入り先が左右されるような織物産地に付き物の風習はなかった[50]。藤積みは、近代では年寄りの仕事となったが[注 119]、かつては若い娘が夜毎に娘宿に集まり、談笑しながら藤積みをした[注 120]。 上海府は深い山並みを背後に、日本海沿いに南北にのびた狭い地域にあるため、耕地面積が少なく、山から採集できた藤などが長く繊維材料として利用されてきた[注 121][50]。加えて、この地では、氏神の禁忌によって近年まで麻を栽培しなかった[157]。上海府には8つの集落[注 122]があるが、そのうちのひとつである柏尾の塩釜神社の、氏神が麻の木で目を突かれて負傷したので麻の栽培を禁じたという言い伝えによるもので、戦時中に軍部の命令で麻を栽培しなければならなくなった時には、新たに土地を開墾している[50]。麻を育てなかったことが、この地の藤織りが昭和時代中頃、ストーブの普及によって山仕事が失われるまで続いた要因のひとつと考えられている[50]。 この上海府村のほか、現在は村上市に含まれている村落で、藤織りをしていたと知られているのは、以下の地域である。 ●中俣村は、科布の産地として知られているが、第二次世界大戦前までは藤布も一部で着用され、織ったり着たりした経験のある者は、昭和の中頃まではひじょうに多くいた。この地域では、麻以前は藤布が衣料の中心であり、科布の生産はやや遅れて山形県から伝わったといわれている[135]。 ●鵜泊村で、藤織りは科織りとともに女性の仕事だった[158]。 ●三面村では、旧暦2月の雪が凍った頃、藤蔓を3尺くらいに伐ってきて、その繊維を採り、布を織った。﹁雪が凍った頃﹂という採集時期は、大木に蔓を伸ばす藤を採集するには、雪の上を歩ける時期が都合がよかったのではないかと思われる[158]。 このほか、畔地村[注 123]にも藤織りをしたという記録が残り、栃尾市[注 124]や北蒲原郡には、藤布や藤繊維を用いた海女衣、生活用品では蚊帳が織られた痕跡が残されている[59][159]。 また、佐渡島には、多くの集落で古くから藤織りをし、衣料に用いられた[注 125]。外海府村では、宝暦年間︵1751~63年︶には女性は藤織りをしたと記録されている[160]。佐渡は古くから京都府丹後地方と交流があり、明和年間︵1764~71︶には丹後国の佐四郎、畑野総右衛門なる人々とともに絹織りの普及も試みている[注 126]。 ●河崎村[注 127]では、春先に藤を採集し藤織りをした記録に残る。その製法は、まず外の黒皮を取り除いてから、中の白皮を干す。干したものを煮て、約1週間川の水に浸け置き、テコバシを使ってカスを取り除く。このカスは雑巾にした。残った繊維を紡いで糸にし、地機[注 128]で布を織って衣服を作った[161]。 ●相川町[注 129]に属した戸地村、戸中村、外海府村、高千村、入川村[注 130]でも、藤布を利用していた痕跡が残る。なかでも戸地には、昭和27年頃まで藤織りをする人がいた[162][注 131]。 新潟県立歴史博物館には、少なくとも6点の藤織りの仕事着、ズボン、腰巻などの衣類が所蔵されており、そのうち5点は昭和以降のものである[163]。富山県[編集]

●沢川村[注 132]では、藤を春に採集して保存しておき、川に浸けておいてやわらかくした繊維を夜なべに手で編んだ。藤糸ではハバキを作り、これは男性だけが着用した[164]。石川県[編集]

石川県の藤織りは、木綿が普及する以前の能登のみである。加賀など他の地域では麻が使用されている[165]。 この地方では、藤の繊維から紡いだ糸を縦横に用いて坐り機[注 133]で織った藤布をフジダコを称し、縦糸のみを藤糸・横糸に麻の粗い繊維︵ボタ︶を用いて織った布をダコツーリと称して、これらを仕事着として着用した。次いで、縦糸に藤糸・横糸に古布を用いて織った裂き織りをクサツーリまたはサッコリと称する仕事着が生まれ、この手法がもっとも普及した。漁村では古布を厚手にして潮風を防ぐように工夫され、また、縦糸に藤糸・横糸に木綿を用いたカナツーリはサッコリより軽快なものだった[59]。

裂き織り

より丈夫な藤糸の経糸はほつれても残る。 具体的に記録が残されているのは、以下の地域である[166]。 ●国光村[注 134]では、藤織りをして﹁藤ダコ布﹂を織った。これには経糸緯糸ともに藤を用いたものと、経糸に麻・緯糸に藤を用いた混織とがあった。藤はクロ皮︵表皮︶を扱き取り、真皮のフジザネ︵繊維︶を用いた。藤は蔓のまま編み物にも使用し、ハバキを作るなどした。 ●現在は七尾市に含まれる村々でも、藤織りをした。向田村では、藤の繊維だけを用いて織ったツーリは軽く丈夫で水をはじくので、防寒着や防火用の着衣として重宝し、ハバキにも用いた。大正時代の中頃からは、くず繭を加工した蔓綿と藤の繊維を経糸に、ぼろ布を裂いたものを緯糸に用いた裂き織りをし、仕事着を作った。この仕事着はツウリ、ツッケレなどと称した。また、瀬嵐村でも地機でツウリや藤ダコを織り、材料の藤の採集には、かつては田鶴浜町の山間部まででかけていた。 ●大福寺[注 135]では、大正時代の初め頃まで、藤の皮で合切袋[注 136]を作った。福井県[編集]

越前・若狭は戦前まで大麻の産地で、木綿が普及する以前の仕事着としては、福井県では麻が広く用いられたが、山間部の一部では藤布が織られて仕事着やハバキにされた[167]。 具体的に記録が残るのは、三方郡美浜町に位置した新庄村である。この集落では、藤織りをして、山仕事の衣料や蒸し器の敷布に用いていた。仕事着では上衣のほか、男性用のハバキや女性用の三幅前垂れにも藤布を用いた。この前垂れは、油桐︵コロビ︶の木の皮を剥いで煮出した染料で、藤布を茶色に染めて使用した[168]。 そのほか、三方郡や小浜地方では、かつて、藤蔓の繊維を紡いだ糸と経糸に、藤の繊維を裂いたままのものを緯糸にして、幅1尺5分、長さ2丈7尺を1反として織った布も藤布と称され、茣蓙の縁布に用いたと伝わる[169]。 また、大飯郡にも藤布の痕跡が残されている[59]。関東地方の記録[編集]

奥多摩の村落風景︵2011年︶ 関東地方で知られている藤織りの行われた地域は、以下の通りである。群馬県及び千葉県では、藤織りの記録は見つかっていない。東京都[編集]

東京都には、藤織りについての記録はほとんどないが、唯一、奥多摩町にかつて存在した峰集落[注 137]では、﹁コウゾ[注 138]を多く採集してその繊維でタホ︵太布︶を織ったが、ヤマフジも利用した﹂と伝わる[170]。 また、奥多摩町古里の私設資料館[注 139]に、藤糸作りの実習を行った写真記録が残されている[60]。神奈川県[編集]

白石峠の山中︵2013年︶ 神奈川県では、2つの地域で異なる藤織りの製法や呼称、使用が記録されている。 ●津久井郡藤野町[注 140]では、4~5月に藤を採集して皮を剥いだ後1~2カ月水に浸し[注 141]、木灰を入れて煮熱し、水洗いの後に乾燥させ[注 142]、藤積みして糸をつなぎ、糸車で撚りをかけて藤糸にした。この藤布は﹁タホ﹂と呼ばれ、仕事着に用いられた[59]。 ●丹沢山地の 白石峠の麓にあった箒沢集落[注 143]では、皮が剥きやすい5~8月までにマフジを採取して上皮を取り、灰汁で煮て柔らかくした後、川の石の上で叩いて揉むと繊維がばらばらになるので、その繊維を撚り継ぎ、糸車で撚りをかけた。これを管に巻き、機で織った。こうして作られた藤布を﹁フジゴロモ﹂あるいは﹁タフ﹂と呼び、カルサンなどを仕立てた[171]。埼玉県[編集]

埼玉県の北西部に、藤織りの記録が残る。 ●秩父盆地の一角に位置する横瀬村[注 144]は、村の大部分が深い山地で、古くは藤や楮を硬い台の上で木槌で叩いて繊維を採り、藤布を織っていた。この藤布は﹁タフ﹂と呼ばれた[170]。 ●渡瀬村[注 145]では、ヤマフジで藤織りをした[注 146][172]。栃木県[編集]

●薬師寺村[注 147]では、江戸~明治時代にかけて、藤、麻、木綿などから作った糸で、紺染めの縞や細い絣に織り、仕事着を作った[173]。茨城県[編集]

●中田村[注 148]や、岩井村[注 149]では、古くは藤や楮の繊維で布を織ったと伝わる[174]。中央高地︵東山地方︶の記録[編集]

山梨県[編集]

山梨県では、明治の初め頃まで、楮や麻など他の繊維素材とともに藤がさかんに採集・使用され、様々なものに藤織りが使用された記録があちらこちらに点在している。具体的には、次の地域に記録が残る[175]。 ●現在の南巨摩郡早川町に位置する保では、明治10年頃まで藤織りをし、仕事着の山袴、脚絆、ハバキなどの衣料のほか、袋物、豆腐の漉し布、豆類の殻取りに使うノレンなど、様々なものを藤布を利用した[注 150]。南巨摩郡では、奈良田村にも、藤織りをした記録が残る[59]。 ●芦安村[注 151]でも、藤を採集し、皮を剥いだ後に煮たり叩いたりして繊維を柔らかく細かくした後、繋ぎ合わせて機で﹁布︵タホ︶﹂を織った。この布は強いため作業着にした。 ●南都留郡の道志村では、明治時代の中頃までヤマフジから藤糸を作り、﹁藤タホ﹂を織った。 ●西原村[注 152]では、古来から藤の繊維を採取して﹁タフ﹂を織っていたが、後に麻を栽培するようになってからは、藤と麻とをともに利用してタフを織り、これらの布は水洗いして脱色した後、木の皮や泥土で染色してから山の仕事着、モモヒキ、様々な袋などに活用した。 ●北都留郡の丹波山村では、11月頃に山から伐ってきたマフジの若木で藤織りをして、仕事着の腰キリや、穀物を入れる袋や、養蚕のための桑摘みの袋やむしろなどを作った。長野県[編集]

現在は松本市に含まれる奈川村には、コイノ、雪袴、ヤニギ︵タバコ畑での仕事着︶といった作業着に藤織りを用いた記録が残る[59]。同じく松本市に含まれる安曇村[176][61]や、木曽郡開田村では、経糸に麻糸を、緯糸に藤糸を用いて布を織っていた。太平洋戦争中は主に雑穀入れの袋用に織った人がいた[61]。 このほか、南信濃地方の山間部に点在する集落で、古くから藤織りをし、仕事着や穀物を入れる袋、メンパと呼ばれる弁当袋など、生活用品に広く藤布が用いられたほか、神楽舞に欠かせないユワギとして活用してきた。現在は途絶えてしまったが、昭和初期までは藤織りをする人もいて、1951年︵昭和26年︶に藤織りをした吉村ひろゑ︵当時76歳︶によれば、マフジを採集して使用したという[177]。 ●下伊那郡大鹿村上蔵地区では、春4~5月頃に山野に自生するマフジを採集して、その幹から取り出した繊維を木灰とともによく煮てから水にさらし、細かく裂いて糸車で糸を撚って美しい白糸を作った。この糸を織機で織った布を藤布と呼び、おもに布団に使用するほか、秋に収穫した米や大豆を入れる袋にした[178] ●同じく下伊那郡和合町︵現・阿南町︶では、仕事着には上下とも藤で織った布で作り、染織しないものが普通だった。この地域では木綿の着物は上等品といわれ、平日に着るものではなかった[135]。また、山仕事や野良仕事の道具や猟の獲物を入れて運ぶ背負い袋に、藤布を用いた。30~40年以上ほとんど毎日使用してもまだ使えるほど丈夫であるという[177]。 ●清内路村[注 153]にも、ヤマフジで藤織りをした記録が残されている[179]。 ●南信濃村、上村にも、藤織りの記録が残されている[61]。 ●南信濃和田の梶谷渓谷の辺りでは、明治20年頃まで藤織りをしてコイノを作ったと伝えられている[179]。遠山川︵天竜川支流︶と下栗の里 ●遠山村[注 154]の下栗や和田の辺りでは、藤布を﹁コイノ﹂﹁コギノ﹂等と称し、山袢纏[注 155]や雪袴、豆腐のしぼり袋などに用いた。下伊那郡梅田村に残る古文書﹁金田屋書留﹂によれば、時代を遡ればこの辺りでは普段着にも藤布を用いていたが、やがて麻が多く作られるようになって麻布を着るようになり、その後は木綿を着るようになったという[177]。 ●信州の奥座敷とも称される山深い谷間に位置する遠山郷には、1617年︵元和3年)の百姓一揆で遠山城が落城した際に城主・土佐守景直の娘・藤姫を川合集落の農民が8日間匿い、その礼として姫が紡いだ藤糸を贈られたという逸話が残る[115]。この1617年の一揆の際、姫をかくまったとされる農家の子孫に嫁いだ木下美奈子が発起人となって結成された﹁遠山ふじ糸伝承の会﹂が、2018年現在、藤織りの商業活動も視野に入れた伝承活動を続けている[180]。岐阜県[編集]

県北部の高山市近郊では、弘法大師︵空海︶の法衣が藤布であったことから、俗人は畏れて、衣服に藤を用いることを慎んだと伝わる[37]。そのため、南北に山岳地帯が広がっている岐阜県ではあるが、藤織りの記録は、南部に多い傾向がみられ、北部では世界遺産の白川郷で知られる︵大野郡白川村︶にのみ藤織りの痕跡が残されている[181]。 1845年︵弘化2年︶8月に書かれたと思われる﹃村明細帳﹄には、飛騨川支流の佐見川沿いの地域[注 156]に位置した寺前村、吉田村、山野村、大野村で、藤織りをしていたことが記録されている。1875年︵明治8年︶の﹃美濃国民俗誌稿﹄では、時山村、多良郷西村[注 157]、津保谷[注 158]、板取村[注 159]、郡上市の下川筋の村で藤織りをしたことが記されている[181]。 このうち、時山村、津保谷、板取村の谷では、昭和期の調査で、上衣︵フジコナシ︶、袴、山袴、ハバキなどの衣料や、蒸し器の敷布、弁当袋、鉢の掛布などに藤織りを用いた痕跡が確認されている[59]。また、木曽川沿いの八百津[注 160]でも、藤織りをした記録が残る[181]。 もっとも近年まで藤織りをしたとみられるのは、畑佐村[注 161]で、この村ではマフジで藤織りをし、袢纏などを作ったが、衣料として使われなくなったその後も、昭和40年頃まで﹁クワモリフルシキ﹂といい、養蚕のための桑の葉の乾燥を防ぐための覆い布として藤布を用いたことが確認されている[注 162][181]。東海地方の記録[編集]

静岡県[編集]

藤織りの痕跡は、天竜川及び安倍川とその上流の藁科川流域の山岳地帯に点在しており、周智郡、志太郡、安倍郡[注 163]等にとくに多く、このうち周智郡の山間の村々では、古くは普段着として、のちに、主に仕事着として、ヤマフジの繊維で織った布で仕立てた藤着物︵フヂギモノ︶を着用したと記録が残る[182]。また、安倍川上流域に位置する旧安部郡梅ヶ島村で明治時代に織られ、豆腐の漉し布として用いられた藤布は、現在も残されている[29]。 1818年に桑原藤泰の記した﹃駿河記﹄によれば、安倍山中から藤を産し、中河内、梅ヶ島、鵜綱、梅地、倉田ほか、高根山の麓などで藤織りをしたという[37]。 このほか、昭和期の調査で、次の地域での藤織りの記録が確認されている。 ●県西部の遠江地域では、ヤマフジの繊維で織った着物を﹁フヂギモノ﹂と称し、﹁フヂギモノ﹂といえば仕事着をさすほど一般的だった[47]。 ●天竜川流域の山間部では、藤布は総じて﹁フヂギモノ﹂と呼ばれ、秋葉山麓にあった喜多村などでは近年まで家族用として一冬に7~8反は織られた[135]。用途は、麻布や葛布とほとんど同じで、仕事着[注 164]のほか、単衣の着物やモモヒキなどの普段着や、穀物袋や豆腐の漉し布に用いられた[16]。この地域には、1828年︵文政11年︶に浦川村、川合村[注 165]と、大井村[注 166]で記録された﹃高反別村差出明細帳﹄に、﹁女は藤はたを心得﹂云々とあり、江戸時代以前から農業のかたわらの女性の仕事として藤織りが定着していたことがわかる[37]。近年でも、水窪町[注 167]では藤布の痕跡が確認されている[59]。 ●志太郡の徳山村[注 168]では、明治30年頃まで、藤織りをして、仕事着の上衣、ハバキ、手甲などを仕立てた。藤織りの手順は、次の通りである。藤は秋に採集し、平らな石の上で小槌で叩いて繊維を採り出し、中皮のよい繊維だけを灰汁で煮て、水にさらして白い繊維とし、これを細かく裂いて糸取りに巻き取り、地機で織った。この村ではアイを育てており、藍染めは紺屋に依頼して染めてもらったが、自分で織った藤布は自分で染めた[183]。 ●安倍郡の黒俣村[注 169]では、明治初年から30年頃までの間、藤で布︵タフ︶を織っていた。ひじょうに丈夫でタシツケや風呂敷に用いた[183][59]。 ●周智郡の熊切村[注 170]では、明治45年頃まで藤織りをした。藤蔓は春先に伐り、中皮だけを集めて灰汁で煮、川の水にさらして洗い、乾燥させた後、細かく裂いて手で積んだ。これを糸車で撚り、機で織っている[183]。 ●伊豆半島の西浦村[注 171]では、明治末頃まで藤織りをして、おもに仕事着に着用した。この村では藤糸のみで織ったものを﹁コギノ﹂といい、経糸に藤糸・緯糸に木綿を使用した裂き織りを﹁ザッコ﹂、藤と麻で織ったものを﹁ヌノ﹂と呼んだ。この村の藤織りは伝統芸能﹁西浦田楽﹂の衣装である水干にも用いられている[59]。また、藤糸で織った能衣装が、当地の観音堂に納められている。明治40年頃までは、藤の繊維を、トウモロコシの皮を煮詰めた灰汁に入れ、赤黒く染色して使用した[183]。愛知県[編集]

北設楽郡では、多くの村落で藤織りをしていた記録が残されている。 ●振草村では藤織りをし、上衣、タツケ、ハバキなどの仕事着に仕立てて着用した[47]。藤布は漁業用の網にも良いからと、明治時代の中頃から布買いが訪れてさかんに買い込んだので、近所の村々の女たちは藤布を織っては売り払い、木綿で仕事着を作るようになったが、振草村では藤布は最後まですべて自分たちの仕事着に使用し、他所へは売らなかった[184]。 ●津具村[注 172]では、地元で﹁メメスフジ﹂と呼ばれたものを採集し、藤織りを行った[59]。 別の文献では、津具村のなかの行人原︵ぎょうにんばら︶地区の藤織りが記録されていて、この地では、藤織りで、藤布や袋を作っている[185]。 さらに、津具村に隣接する稲武町や、現在は豊根村となっている富山村、東栄町でも、藤織りをした記録が残る[59]。 現在は豊田市に含まれる地域でも藤織りをしていた記録が残るが、製糸の工程で米糠を用いている津具村と比べて、あまり洗練されたものではなかったようである[185]。 ●夏焼村では、江戸時代にはさかんに藤織りをし、﹃村方差出明細帳﹄にその記録を見ることができるが、明治20年頃には織らなくなっていた。藤糸は麻糸のようには細くできず、この地の藤布は蚊帳のようにゴワゴワとした粗い布だったので、着ると首の皮が剥けた。藤織りの工程で、皮を選別しておらず、また、繊維を柔らかくするためには槌や砧でひたすら叩くという方法が採られており、米ぬか油でノシイレをすることで肌触りが良くなること等は知られていなかったと思われる。また、 綾渡村でも、明治年間には藤織をしていた。 このほか、現在は新城市となっている地方にも、藤織りの記録が点在している[185]。 ●大海村では、江戸時代には藤織りをしたが、明治には紡績糸を買うようになり廃れた。 ●七郷一色では藤織りで、蒸籠の敷布を作った。 ●菅沼村では、明治中頃まで藤織りをし、昭和の初め頃まで背負い板の肩綱や綱に用いた。 また、豊川市財賀町にも、藤織りの記録が残されている[59]。 これらのいずこの産であるかまでは不明だが、国立民族学博物館には1975年から愛知県産と伝わる﹁布﹂と登録された藤布1点[186]と﹁織布﹂として登録された藤布1点[187]が保管されている。なお、国立民族学博物館には、このほか、産地不明だが日本のものとされる藤布が5点[188]や、奈良県産の藤衣や島根県産の藤皮繊維素材も保管されている。近畿地方の記録[編集]

三重県では、大石村[注 173]では麻を栽培しての麻織りがさかんだったが、大正年間までは藤もさかんに採集し、繊維を採って、麻布でつくった服等の裏地に使用したと伝わるのが、唯一の記録である[189]。 大阪府では、蕎原村[注 174]で、藤の皮を剥いで灰汁で煮たものを﹁黄麻﹂と称し、これで1升くらいのものが入る袋を作ったというのが唯一の記録である[190]。 兵庫県には、藤織りの記録は見つかっていない。京都府[編集]

北部、丹後半島の藤織りについては、前述の5﹁丹後の藤織り﹂の項目を参照のこと。ここでは、京都府舞鶴市及び福知山市以南に残る藤織りの痕跡について記載する。 (一)丹波地方 及び 舞鶴 ●丹後と丹波の境にそびえたつ弥仙山の山麓に位置する岸谷集落[注 175]では、大正時代まで藤織りをして、水車に穀物を運ぶための袋などにしていた。その隣村の白滝では、昭和18年の時点で少なくとも3人は藤織りをして、やはり穀物を入れる袋などに用いられたと記録されている[121]。 ●芦生村[注 176]では、麻や藤を地機で織って布を作ったが、藤布を織るのは手がある家だけだった。山から採集した藤の鬼皮だけを取り除き、麻とともに灰汁で煮て、麻と同様に繊維を裂いて糸に紡いだ。2日で1反分の糸を撚り、2日で1反を織りあげれば一人前とされた[122]。 ●細谷村や仏主[注 177]でも、藤織りの痕跡が確認されている[59][191]。 ●夜久町の今西[注 178]では、藤織りはしなかったが、藤の繊維を用いて帷子やハバキを編んだ[122]。 (二)京都市以南 ●京都市左京区久多は麻織りがさかんな地域で、昭和37~39年にかけて文化庁が行った調査では藤織りの記録は残されていないが、その後に京都府が行った調査では、過去に藤織りをしていたことが確認されている[122][121]。藤織りの衣類は少なくとも2点、見つかっており、京都府立丹後郷土資料館には久多から1965年︵昭和40年︶に収集された女物の仕事着の上衣[注 179]が収められている。また、京都府立総合資料館[注 180]にも久多から1969年︵昭和47年︶に収集された男物の仕事着の下衣[注 181]が収められていた[192]。 ●現在の宇治田原町の東部にあたる宇治田原村では、明治の末頃までアカフジを採集して藤織りをして、山仕事に着用するアツシを仕立てた。やがて着物はすべて木綿に移行したが、藤布は昭和の初め頃まで米袋として利用された[122]。 ●湯船村[注 182]では、8月頃に藤伐りをし、冬までに繊維を採って冬仕事に糸に紡いで藤織りをした。藤布では、山仕事の上着や弁当袋を作ったが、草鞋を編むときに藤野繊維を織り込むこともあった[122]。 ●京都市左京区の静原や南山城村高尾では、藤織りで布は織らなかったが、藤の繊維でハバキを編んだり、網を作った[122]。滋賀県[編集]

1979年︵昭和54年︶に滋賀県教育委員会が発表した調査報告書では、滋賀県内に点在する藤織りがあった地域は9カ所判明している。湖西地方の今津町に2カ所、朽木村に1カ所、湖北地方の余呉町に1カ所、湖東地方の永源寺町に1カ所、多賀町に1カ所、湖南地方の土山町に1カ所、信楽町に1カ所、大津市に1カ所、いずれも山間部である[193]。 (一)湖西地方 ●琵琶湖の北西、野坂山地の一部に位置した狭山村、椋川村[注 183]に、藤織りの記録が複数確認されている[194]。高島郡で、昭和初期に織られた藤織りの反物が現存しているが、おそらくこの地域で織られたものであろう[29]。この地域では、4月中旬の田が始まる前に﹁フジの口明け﹂と称して、マフジを採集した。この時はどこの山も自由に入ることができた。藤織りは年間を通して、農作業の合間に行った。この地方では、麻布も同様に生産していた。藤布は麻よりも肌触りがよく、4~5年は保つものの、古くなるともろもろになる欠点があった。ただし、水に強く、野良仕事で露に濡れたり、洗ったりしたあとでも、糊を付けるなどの手入れが一切いらなかった。 ●椋川村は、近在の村に藤布を供給する役割を担った。天増川村では、明治30年頃まで麻や葛藤で布を織っていた[注 184]が、1923年︵大正12年︶頃から椋川から購入した藤布で着物を仕立てた。 ●狭山村では、口明け以外の時期も自由に山に入り、フジを採集することができ、大正時代の末期頃まで藤織りを行っていた。 ●生杉村[注 185]でも、明治の末頃まで藤織をしていた。藤布を蒸籠の敷布に使うともち米を蒸すときに粘りつかずによいとして、昭和の中頃まで使用された[195] (二)湖南地方 ●現在、甲賀市に含まれる土山町の旧鮎河村地域の鮎河村、大河原村、同じく土山町の旧山内村地域に含まれる山女原村、黒滝村の4村落は山林業がさかんな地域で、昭和の初め頃まで村中で藤織りをしたと伝えられている[55]。この地域の藤布は﹁コンナシ﹂と称され、染色しない生成りの薄茶色のまま、おもに山仕事に用いられた。また、大河原村の若宮神社の年番神主は、神事に用いる榊を伐りに月平均6回は山に入るため、山着に適した藤布を必要とした。材料の藤蔓は、紫色の花が咲くマフジを用いた。採集の最適期は、春の花の咲き始めから土用の頃までで、大木に巻き付くような太いもので、曲がっていない真っ直ぐに伸びたつるを1~2メートルほど刈り取って採集した。藤蔓の採集︵フジタチ︶から皮を剥ぐ︵カワハギ︶ところまでは男性の仕事とされ、女性は関与しなかった。採集場所は各々の秘匿するところで、どの山のどこへ刈りに行くかは、家族にもあまり語らなかった[196]。皮から繊維を採り、糸を撚って布にするのは女性の仕事で、土山町大河原には、明治生まれの祖母が仕立てたという藤布の袢纏や、義母が織ったという藤布の反物を所蔵している個人が在る。しかし、その技術を具体的に伝承している人は、1983年︵昭和58年︶時点で確認されていない[196]。 (三)湖北地方 ●米原市の上丹生村では、マフジを叩いて鬼皮︵外皮︶を除き、中皮の繊維でハバキを作った[197][注 186]。奈良県[編集]

十津川村中心部 県南部、十津川流域に分布の痕跡が見受けられる[59]。 1788年︵天明8年︶の﹃槃遊余録﹄によれば、この地方では麻の栽培が困難で、藤で織った荒々しい布を着ていた[135]。 ●十津川村の﹃村史﹄には、﹁藤の皮の繊維を織った布をフジコギノといった。﹂と記載されている。フジコ、フジコギ、フジコギノ、フジギモノ等と呼ばれ、十津川流域の山村で、おもに山仕事用の袴や袢纏に用いられた。また、衣服のほか、米袋︵フジブクロ︶や蚊帳などに用いられた。藤布は染色せずに使用し、肌を傷めないために肩や膝の部分には真綿糸など別の素材を用いた[198][47]。 ●当地域の民俗を研究していた林宏の﹃十津川郷探訪記﹄によれば、フジカズラ、カズラ切り等の記載もあり、藤以外のつる性植物も活用されたことが窺われる。民俗学者の瀬川清子は、近郊の吉野が葛の産地であることから、この藤もクズであろうと述べている[135]。いずれにせよ、これら﹁フジコギノ﹂は村民の、とくに女性にとって重要な収入源となっていた。旭地区では﹁フジキモノ1枚織れにゃ、嫁に行けん﹂といわれたが、藤蔓は採集したものをキヌシが買い取った[注 187]ので、フジは藤織りに使うばかりでなくさかんに採集された[199]。 十津川村歴史民俗資料館には、少なくとも4点の藤袋や藤布が収集されている。十津川村内で、藤織りが行われた記録が残っているのは、次の地域である[195]。 ●竹筒[注 188]では、藤の繊維で作った藤袋が使われた。 ●内原[注 189]では、まっずぐに立っている藤葛を春に採集して、その繊維を積んで糸に撚り、フジギモノを織ってモジリ[注 190]を仕立てたほか、糸で足袋裏をさして補強したり、裁縫に用いた。 また、国立民族学博物館には、大塔村篠原で使用されていた藤衣[注 191]が、保管されている。これは﹁田中千代コレクション﹂と呼ばれるもので、原収集者の田中千代から国立民族学博物館に寄贈された多数の服飾研究資料の一部である[200]。大塔村内で、藤織りをした記録が残っているのは、次の地域である[195]。 ●篠原[注 192]と、惣谷[注 193]では、藤の皮の繊維でフジコを作り、山仕事用の袢纏や袴にした。この村々では糸を撚る際に、フジ糸専用の糸車を用いたと伝わるが、それがどのようなものであるのか、記録は残されていない[195][201]。 このほか、現在は吉野郡に含まれる才谷村でも、藤の繊維で衣類を作ったと伝わる[195]。和歌山県[編集]

和歌山県では、紀伊半島の山間部において、藤は麻とともに広く用いられた。織りあげた藤布は売って現金に換えたほか、衣類では藤袴といった山仕事着や神事の衣装に使用され、暮らしのなかでは印籠を入れる袋や、豆腐の漉し布に用いられた[59]。日高川町の染織家で、﹁丹後の藤織り保存会﹂の講習で藤織りを習得した友渕定代によれば、紀伊半島の奥地にはいまも藤の繊維や機織り機が残存している家があるという[113]。 かつて、産業としてもっともさかんに藤織りが行われたのは、日高郡と有田郡である。 ●日高郡では、1897年︵明治30年︶頃まで、1丈8尺︵約5.4メートル︶を1反として藤織りをし、販売した[202]。 ●有田郡の杉野原村[注 194]でも、1反は1丈8尺で統一し、フジタチといってかなり遠くまで藤刈りに出かけて繊維を採集し、藤織りをしていた。日高郡の村々同様、販売用と思われる[203][202]。 清水村[注 195]では、おもに麻を用いたが、藤からも繊維を採って糸を作り、足袋の裏を縫って補強するなどに使った[203]。 このほかの地域では、伊都郡では、白豆腐作りに藤布を活用した[202]。 また、下川下村[注 196]でも藤と木綿で布を織り、藤布は神官が着る藤衣︵フジコギノ︶や、袋、印籠入れなどにした[203]。山陽地方の記録[編集]

瀬戸内海の島々などの離島には、藤織りの痕跡は見つかっていない。岡山県[編集]

現在は新見市に含まれる地域にかつてあった村落に、藤織りの記録が多く残されている。具体的には、次の地域である。 ●千屋村では、藤織りを行い、その布で山や野の仕事着や米などを入れる袋を作った。この村では、藤から細い糸を採ることができなかったので、着物にはしなかった[注 197][204]。 ●上刑部村[注 198]には、藤布で作られた米袋が確認されている[47]。かつては衣料にも藤布を用いたと伝わるが、現存するものは確認されていない[205]。 ●野馳村では、冬に山から藤葛を採集し、藤織りを行った。織りあげた藤布は、米や麦を入れて水車まで運ぶための袋や、豆腐を作るときの漉し布、栗拾いの時に用いる袋などに使用した[206]。 また、現在は美作市に含まれる梶並村にも藤織りの記録が残るが、この地の藤織りは、糸を採集するまでの工程がかなり変わっている。 ●梶並村では、藤は土用の頃から山に入って若い蔓を採集し、皮を剥いだら、数カ月間は沼田に沈めて泥土をかけて置いた。それを川でさらして白い繊維を採り、布を織って、おもに夏に着る衣類にした。質の良い藤布はジンベと称する肌着にしたが、多くは仕事着や袋などに利用した[206]。 このほか、現在は高梁市に含まれる西油野村、中郷、西河内村などに、仕事着、袋、豆腐の漉し布に藤織りの痕跡が残されている[59][206]。 なお、岡山県ではほかにも、羽出村[注 199]、八束村[注 200]に藤織りの記録が残るが、これらの地域で用いられた藤蔓はその特徴から、葛藤︵ツヅラフジ︶である可能性が高い[206]。そのため、この2地域については後述する﹁他の植物が使われた可能性が高い﹁藤布﹂﹂の項に記したが、採集の状況が明確に資料に残されていない上記の各村落の藤布も、もしかした葛布であったかもしれない。広島県[編集]

山県郡では、昭和初期まで藤布をよく着用し、どの村にも藤織りのために藤を育てる藤山があり、各人で所有していた。藤刈りは秋の彼岸から春の彼岸にかけて行い、アカフジがよいとされ、5~6尺に刈り取り、ナカガワを藤織りに使用する以外の部位、芯は火縄銃の火縄とし、はぎ取った外皮はまとめて松明に使用した[207]。 現在具体的に記録が残るのは、かつての比婆郡に位置し、現在は庄原市に含まれる山岳地帯2カ所である。 ●塩原村︵小奴可村︶では、山で自生する藤蔓を刈り、その繊維で織った布をコギノと称し、ヤマワセを作った[注 201]。藤糸の製法は、藤蔓を石の上で木槌で叩いて芯を除き、鎌で外皮を除き、残った中皮を灰汁で煮てから川でさらしてオコギ[注 202]で扱いで﹁オ︵繊維︶﹂にした。これを﹁藤オ﹂と称し、桶にためて湯を入れ、もつれないようにしながら桶から引きだして糸車にかけて糸にした[208][59]。 ここでは、米ぬかを用いて藤の繊維を柔らかくする﹁ノシイレ︵熨斗入れ︶﹂や、結び目を作らず均一に長い糸を作る﹁フジウミ︵藤積み︶﹂の工程が行われていない。 ●帝釈村では、藤皮の繊維で作った布をコギノと称し、ツヅレやツブコデナシを作った。また、藤や麻の糸を経糸に、ぼろ布を緯糸にした裂き織りも行い、ツヅレを作った。[209]山口県[編集]

●岩国市美和町秋掛に、山仕事着や前掛けといった藤織りの衣類や、袋物の痕跡が残されている[59]。四国地方の記録[編集]

香川県の五郷村[注 203]では、仕事着や、木材搬出の際に使用した肩掛けに、藤布が使用された[59]。 その他の地域に残る記録は、次の通りである。愛媛県[編集]

●秋葉山麓[注 204]の喜多村[注 205]では、普段着として、一冬に70~80反もの藤織りをした[注 206]。秋葉山麓にはそのような山里が複数あった[47]。 ●米野々[注 207]では、着物や仕事着、夜具をつくった[59][210]。 ●正野[注 208]にも、藤布の痕跡が残されている[59]。高知県[編集]

物部川流域に多く痕跡が残り、藤太布、藤布の山仕事着、豆腐の漉し布に使用された[59]。 具体的に記録が残されているのは、以下の通りである。なお、高知県で藤織りが行われた記録が残るこれらの村落では、並行して、コウゾ︵楮︶も採集、あるいは栽培し、その繊維を用いて布が織られていた[211]。 ●岩原村[注 209]では、楮の糸を経糸に、藤の繊維で紡いだ糸を緯糸にして織ったものをタフのコギイ︵小衣︶と呼び、衣料にした。 ●魚梁瀬村[注 210]では、明治10年頃には、藤織りを夏の普段着にしていた。 ●古井村[注 211]でも藤の皮をタフといい、夏の着物を織った。 ●現在は香美市に含まれる岡ノ内村[注 212]では、江戸時代から大正時代末頃まで続いた織物にタフがあり、材料によって﹁藤タフ﹂﹁楮タフ﹂などと言い分けた。起源は藤タフの方が古いが、大正末頃まで織られていたのは楮タフのほうだった。楮タフは藤タフよりも糸にするまでの製法が楽で、仕上がりも良いとされたためであるが、コウゾを栽培する畑を持たない者には、山に自生するフジの方が入手しやすかった。襦袢、カルサン、手甲、下着など、様々な衣類に用いた。同じく現在は香美市に含まれる岩改村[注 213]でも、かつては藤織りをして、袋や着物を作った。 そのほか、県南西端の沿岸部に位置する古満目村[注 214]には各戸に1台は地機があり、様々な素材で機が織られた。そのなかには、藤布もあり、蚊帳や袴などが作られた[212]。徳島県[編集]

●菅生[注 215]では、古くは野生のコウゾを採集してその繊維でタフを織ったが、後に藤でも糸を採って織るようになった。このようなタフは、明治時代以前の衣料の中心だった[213]。 ●左右内村[注 216]でも、藤織りをしていた時期がある。同時に、麻や楮でも布が織られた[214]。 ●堂浦[注 217]では、藤から細い糸を紡いで、これをスジと称して、縞や模様に織った。明治時代の中頃までのことらしく、明治時代の末期には佐古から紡績糸を購入するようになっていて、藤を織る人はいなかった[215]。九州地方の記録[編集]

宮崎県椎葉村矢立の国道388号沿いから見た市房山 1982年︵昭和57年︶に文化庁が公開した民俗調査では、九州地方に藤織りの痕跡はなく、その他の複数の調査においてもあわせて2カ所しか確認されていない。多くの地域では、もともとあまり藤織りが普及していない、もしくは比較的早い時期に途絶えたものと思われ、現在九州地方で織られている藤布は、郷土に過去に存在した藤布の復興を意図したものではなく、まったく新たに試みられた﹁丹後の藤織り﹂の流れを汲むものとなっている[119]。 九州は、古の時代から他の古代布である葛布の生産地があり、大宰府の菖蒲が浦古墳では、鏡に付着した日本最古と思われる葛布が出土している。古くから葛布生産がさかんであったことが、あえて藤布が普及するに至らなかった理由と考えられる[59]。 藤織りの記録が残る地域は、次の通りである。 ●佐賀県東松浦郡の唐房村、佐志村[注 218]では、原料となる藤が多く、藤織りは秋月藩の士族授産[注 219]で成功してから盛んになった。織られたのは山陰地方で漁網に用いられたものと同じ藤のモジ織で、やはり漁網として日露戦争の頃までさかんに生産、使用された[216]。 ●宮崎県東臼杵郡椎葉村では、藤織りが衣料など生活の中に用いられてきたことが知られている。この地には平家の落人が人里を離れて住み、200年もの間、他の地域との交流が絶たれていたため、山野から藤を採集し自給自足する生活が続いたとみられる[37]。 その他、長崎県、熊本県に、産地は特定できないとしながらも、藤布が着物に使用された痕跡が記録されている[59]。他の植物が使われた可能性が高い﹁藤布﹂[編集]

新潟県上海府村や、奈良県十津川流域で﹁藤布﹂と称されているものは、周辺地域のその他の要素から、前者は葛藤︵ツヅラフジ科つる性木本︶、後者は葛︵クズ科つる性多年草︶で織られた葛布である可能性が高いと考える人もいるが、藤布ではない可能性が高いという根拠も示されていない[41][135]。 よって、藤布と称される古代布の記録のうち、その名称や特徴などから、フジ︵マメ科つる性木本︶が材料ではない可能性がとくに高いと思われる記録についてのみ、ここに選り分けた。ツヅラフジ科と思われるもの[編集]

●青森県五戸地方で﹁クジヨフジの布﹂と称されたものは、葛藤のことであるといわれた[135]。 ●山形県の鼠ヶ関[注 220]では、﹁まふじの蔓でフシコンを作って作業着にした﹂と、伝えられているが、このまふじは﹁地面を這う若い蔓を伐ってきた﹂とも伝えられている。藤布は空中の蔓を用い、地面を這う蔓でなければならないとされるのは葛布であることから、このまふじは葛藤であった可能性が高い[151]。 ●茨城県の小舟村[注 221]では、山から葛藤︵とくに地這いのもの︶を採集してその繊維で作った布を﹁藤木綿﹂と称した。これは、昭和に入ってからも製織した[217]。 ●信州でコイノと呼ばれた仕事着は、葛藤の皮の繊維を織ったもので、夏冬通しで10年は着用できる丈夫なものだった[47]。 ●滋賀県、野坂山地の一部に位置した天増川村[注 222]では、明治30年頃まで、女性の衣服は葛藤で織った布で仕立てたコンナシ︵上衣︶やカルサン︵下衣︶で、この布地を﹁フジノノ﹂と称した[注 223]。フジノノは軽く、夏は汗をはじき、茨にも強かったので山着に適していた[194]。同じく滋賀県の 米原上丹生村では、葛藤︵ウマツル︶で藤織りをした。8月頃に採集した蔓を地中に埋めて蒸し、外皮を腐らせたところで川で洗い流し、内皮の繊維で糸を積んだ。これを緯糸に用いて布を織ったり、衾の裏張りや下張りに用いた[197]。 ●岡山県の羽出村[注 224]では、﹁山の地に這った枝の出ない藤﹂を採集して、その繊維で糸を紡ぎ、藤織りを行った[206]。同じく岡山県の八束村[注 225]でも、地を這う藤を秋に採集し、その繊維で糸を紡いで機で織り、着物や袋などに仕立てた。これらはシキノ、オオジキノ、フジ袋とよばれるもので、ひじょうに丈夫であり、水車に米を運ぶ袋に用いたり、麹作りの袋に利用した[206]。ブドウ科と思われるもの[編集]

山梨県の山村では、古くはカンゾウやイチビなどを衣類に用い、明治中期から大正時代頃まで﹁藤葛﹂や﹁えびかずら﹂を用いたと記録される。 藤葛には、﹁フジの蔓﹂をさす場合と、たんに﹁木本性の蔓植物の総称﹂をさす場合と2つの意味があり、文献からは判別し難い。︵また、えびかずらにも種としてのエビヅルをさす場合と、栽培されていたブドウをさす場合があり、文献からは判別できない。︶しかし、他地域の藤織りが5年生前後のフジ蔓を最良としているのと比べ、山梨県の藤織りの記録には﹁衣服には1年生の柔らかな若木の繊維を用いて藤織りを行った﹂とあることから、フジではなかった可能性が高いと考えられる[54][27][55][注 226]。 このなんらかの蔓性植物を用いた古代布を山梨県の山村では﹁藤太布︵フジタホ︶﹂と称し、タホは山袴や脚絆、のれん、豆腐の漉し布や袋類にも用いられた。南都留郡道志村では、花嫁の正装にもタホの腰巻きが用いられた。[218]脚注[編集]

注釈[編集]

(一)^ 縄文遺跡から出土している土偶の文様や土器に付着した植物の繊維痕などから、明らかとなっている。 (二)^ 弥生時代の遺跡からは全国的に機織りに用いられる道具類や植物繊維が出土している。 (三)^ 古代繊維の研究者・布目順朗によれば、藤布でない場合は、楮布か科布である。︵名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌﹂第36巻第1・2号﹁木綿以前の衣料︵9︶藤布について﹂千田百合子、2002年︶ (四)^ 10世紀頃から麻に移行していったと考えられている。樹木図鑑︵フジ︶ (五)^ ﹁紫藤﹂という漢字表記は本来は中国原産のシナフジのことをさすが、この場合は単純に﹁紫の花が咲くフジ﹂をさすものと推測される。 (六)^ ﹃越後野誌﹄には﹁皇朝古代ノ喪服也藤布ハコハクシテ貴者難服葛布ヲ用ユ是即藤布也﹂と、素材の変化の経緯が綴られている。︵風俗13-14 ﹁越後の民俗服飾 藤布衣について﹂山崎光子、日本風俗史学会、1976、73頁。︶ (七)^ あるいは、たんに鈍色に染めたものを藤衣と称したという説もある。︵中江克巳﹃染織事典﹄泰流社、1987年、356-357頁。︶ (八)^ しかし、この27~28年後には海女はほとんどいなくなり、古い藤織りの漁具は廃棄されて化学繊維のものに変わっていた。︵竹内淳子﹁藤布を織る里﹂、﹃別冊太陽 日本の布原始布探訪﹄平凡社、1989年、16頁。︶ (九)^ フジは対馬には見当たらず、北限は壱岐と考えられている。︵後藤為義﹃西日本 織物の民俗誌﹄葦書房、1987年、36頁︶ (十)^ 地域により、﹁アカフジ﹂﹁アカカワ﹂等と称する。 (11)^ 栽培を試みたが、山間部で日照時間が短く、秋の訪れも早いため、綿が結実しなかった。木綿が村に入ってきたのは大正時代以降、藤布の出荷で宮津町へ下りた際に、古着屋で購入したのがはじまりという。 (12)^ 駒倉︵こまくら︶集落は上世屋集落と並ぶ藤織りの一大産地であったが、昭和47年に無人化し、廃村となった。 (13)^ 味土野︵みどの︶は、1582年︵天正10年︶の夏から約2年間、宮津城主・細川忠興が妻の玉︵細川ガラシャ︶を幽閉︵隠蔽︶した地として知られる。豪雪地帯であり、昭和30年代のピーク時には約160人が居住していたが、2007年時点での住民は3戸5人まで減少した。 (14)^ 1962年︵昭和37年︶、古代布ブームのきっかけとなった梅本スガ︵明治26年生ー昭和57年死去︶をさすものと思われる。 (15)^ ﹁丹後の藤織り﹂の項で後述する光野タメをさす。1994年︵平成6年︶に高齢のために山を下りるまで、生活と伝承活動のために藤織りを続けた︵国立歴史民俗博物館﹃よそおいの民俗誌﹄慶友社、2000、193頁。︶ (16)^ 小川ツヤ、及び、光野タメの2人 (17)^ 上世屋村から出品されたのは無地の藤布で、出品者は﹁小川與三兵衛﹂と記録されている。同時に、老富町︵現在は綾部市︶からも藤布1点が出品されていた。 (18)^ 集落の中心部から出火し、1時間20分ほどで村内を焼き尽くしたと伝わる。 (19)^ 宮内泰之の恵泉女学園大学園芸文化研究所報告﹁恵泉 樹の文化史︵10︶フジ﹂や川原田林の﹃NHK趣味の園芸 フジ﹄によれば、山野に自生するフジ属︵ウィステリア属︶は日本の固有種であるフジ及びヤマフジ、中国原産のシナフジ、北アメリカ原産のアメリカフジ4種の計7種で、いずれも温帯地域に限られている。このうち園芸植物として世界中に広まっているのは日本及び中国を原産とする3種であり、これらは19世紀にヨーロッパにもたらされた。よって、世界において藤織りが行われた可能性がある地域は中国ほかアジアの温帯地域及び北アメリカ先住民の間に限られ、欧米及び南半球には存在し得ない。また、中国を含むアジア地域で藤織りが行われた痕跡は確認されておらず、現時点では、藤織りは日本固有の伝統技術であると思われる。 (20)^ 世屋では﹁ワタフジ﹂とも称したが、いわゆる日本固有種の﹁フジ﹂を示す。 (21)^ 世屋では﹁シナフジ﹂と称したが、中国原産のシナフジとは品種が異なる、日本原産の﹁ノフジ﹂を示す。 (22)^ 丹後地方では﹁アラソ﹂と称する。 (23)^ ﹁尋︵ヒロ︶﹂は両腕をいっぱいに広げた幅の長さの単位。 (24)^ “宮津市﹁奥波見﹂”. 2018年5月4日閲覧。 (25)^ 弥栄町須川にあった集落と思われる。昭和34年を最後に無人化した。︵[1] 三舟︶ (26)^ 昭和38年の豪雪︵通称﹁サンパチ豪雪﹂︶では、積雪は4~5メートルにも達し、村の外灯は雪の下で薄明かりとなって見えたという。 (27)^ ﹁コキバシ﹂と称される。ヤダケの節2本を藁でV字型に繋いだもので、手の中でそれを握り、蔓を挟んで扱いた。 (28)^ 現存する藤織りの技術保持者の多くが﹁丹後藤織り保存会﹂から技術を伝承されている。︵後述︶ (29)^ かつては4月18日、近年の資料では4月24日が祭日であったと記載されている。 (30)^ 光野タメは、1914年︵大正3年︶生まれ。生活の糧として藤織りを行っていた最後の人のため﹁最後の伝承者﹂と称される。“光野タメと藤織り︵写真あり︶”. 2018年4月15日閲覧。 (31)^ 織機で使用する緯糸の形に糸を巻き直す仕事。1年目の新入りの仕事だった。 (32)^ 上世屋16名、下世屋5名、松尾1名の計22名。このなかには、これから藤織りを習得しようと志す未経験者も含まれていた。 (33)^ この当時80歳。﹁てふ﹂と書いて﹁ちょう﹂と読む。明治33年、味土野の生まれ。母親の出身地が上世屋で、幼少期に母とともに上世屋に戻り定住した。︵野村隆夫﹃丹後=ちりめん誌﹄日本放送出版協会、1978年、162頁。︶ (34)^ 明治36年生まれ。︵野村隆夫﹃丹後=ちりめん誌﹄日本放送出版協会、1978年、162頁。︶ (35)^ 前身は﹁夢織工房﹂﹁手織巧房瑞絹﹂等 (36)^ 1944年︵昭和19年︶与謝野町生まれ。姉婿の出身地が世屋であったため、世屋に親しみを感じていた。藤布が供給過剰になってきた昭和47~48年頃、世屋の高齢者が﹁︵藤織りを︶続けたいけど売れなんだらやめないと﹂とこぼした言葉をきっかけに、藤織りの継承と販路の確保を志す。︵﹁月刊染織α﹂No.238 2000年1月号﹁丹後の古代布は熱く燃えている﹂富山弘基、42-46頁。︶ (37)^ 買い取った売れ残りの藤糸は、昭和55年には60キログラムにもなった。︵﹁名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌﹂第36巻第1・2号﹁木綿以前の衣料︵9︶藤布について﹂千田百合子、2002年、12頁︶ (38)^ 1948年︵昭和23年︶京丹後市生まれ。 (39)^ 伝統の技に迫る“藤布”体験 (40)^ 丹後織物工業組合による認定で、証紙が交付されている。 (41)^ 地元で温泉施設などを運営する市の出資の一般財団法人飯田市南信濃振興公社の協力を得て、2015年に26名で結成された。︵日本経済新聞﹁信越巡って発見。﹁姫﹂が紡いだ伝説の藤糸復活﹂2016-12-29︶ (42)^ 染織の経験者を含む13名で発足した自然素材を用いた織物の振興団体。﹁グリシヌ﹂はフランス語で藤を意味する。 (43)^ 大阪出身。20年のサラリーマン生活ののち、1977年︵昭和52年︶に工房のデザイナーを務める妻の郷里である山国町に移住。生活のためにエビネ採集をしているうちに、葛や藤に着目し、これらを活用した製品を手掛けるようになった。 (44)^ 野村徹氏から技法を学んだ後、丹後藤織り保存会の講習も修める。藤織りを用いた創作作品で平成7年に﹁デザインウェイブ・おおいた﹂で最優秀の県知事賞を受賞。︵﹁月刊染織α﹂No.226︶ (45)^ 明治30年生まれ。 (46)^ 現在は、宮津市里波見、または、奥波見という。 (47)^ 1976年の名古屋女子大学紀要﹃被覆構成における素材に関する研究I﹄では72地方を確認。 (48)^ モジ織が、おさの目1つおきに1目に2本の糸を通して織るのに対し、平織はおさの各目に1本の糸を通すことから﹁ヒトツイレ﹂と称した。 (49)^ いわゆる﹁フジ﹂﹁ノダフジ﹂をさす。 (50)^ 灰についての出典は﹁丹後の藤織り﹂について述べたものだが、この点に差異はないものと思われる︵﹁野の命 身にまとう 日本固有、藤布の伝統紡ぐ﹂日本経済新聞︶。 (51)^ 手機の一種で、脚が短い原始的な手機機で、織手は足を投出してすわり、腰に回した帯で布巻を固定させて張り、綜絖 (そうこう) の上げ降ろしは引き綱を足指に掛けて操作した。 (52)^ コダナシと称する。 (53)^ 鳥取県では金山集落に1名、赤谷集落に3名。島根県は立花集落に1名、古殿集落に2名、清水集落に3名、山之奥集落に1名だった。︵石塚尊俊﹁山陰における藤布の技術伝承﹂︶ (54)^ いずれも現在は、三朝町に含まれる。 (55)^ 1975年︵昭和50年︶に、町の指示で集落単位で移転し、消滅した。 (56)^ 幅33センチメートル、長さ20センチメートルで、地織︵じばた︶を用いて織られたもので、布を巻き取る芯に巻き付いて残されていた端切れと思われる。︵鳥取県立博物館・加藤隆昭が調査︶ (57)^ 現在は、若桜町に含まれる。 (58)^ 八頭郡智頭町に隣接した山村で、1975年に廃村になった。平家の落人伝説があり県選定伝統的建造物群保存地区ともなっている﹁板井原集落﹂はここではなく、この上流に位置する。 (59)^ 現在は、松江市鹿島町に含まれる。 (60)^ 現在は、松江市八雲に含まれる。 (61)^ 現在は、松江市島根町小波と称する。 (62)^ この上衣は、麦の脱穀をするときに着用した。 (63)^ 現在は、安来市に含まれる。 (64)^ この村では明治時代には麻布も織られ、麻糸の生産は大正時代以降も続いた。 (65)^ 現在は、安来市に含まれる。 (66)^ 現在は、鳥取市に含まれる。 (67)^ 須佐村、佐田町を経て、現在は出雲市に含まれる。 (68)^ 現在は出雲市松下寄町に含まれる。 (69)^ 現在は邑南町に含まれる。 (70)^ 現在は邑南町に含まれる。 (71)^ 現在は十和田市に含まれる。 (72)^ 現在は弘前市に含まれる。 (73)^ 糸に撚りをかけて強くするための手動の装置。 (74)^ 寝るときに身体に掛けた寝具。 (75)^ 現在は、能代市に含まれる。 (76)^ 南秋田郡太平村を経て、現在は秋田市に含まれる。 (77)^ ﹁イザリバタゴ﹂と称した。 (78)^ 衣類には、カラムシやアサ︵大麻︶からも繊維を取って布にしたが、蚊帳に利用したのは藤布のみだった。 (79)^ 現在の秋田市の西部、雄物川の左岸に位置する。 (80)^ 由利郡石沢村、本荘市を経て、現在は由利本荘市に含まれる。 (81)^ 現在は由利本荘市に含まれる。 (82)^ この地方の藤織りは、綱織りと呼ばれるものだった。 (83)^ 現在の由利本荘市の南西にあたる。 (84)^ カラムシやアイコギからも繊維を取っていたほか、麻の栽培や養蚕をさかんに行っていたので、藤織りはそれほど発達しなかったとみられる。 (85)^ 現在は、由利本荘市に含まれる。 (86)^ 現在は、湯沢市に含まれる。 (87)^ 現在は、下閉伊郡の岩泉町に含まれる。 (88)^ 作業の際に、袴の裾をすねに巻きつけてひもで結び、動きやすくするのに用いた。﹁脛巾︵はばき︶﹂、後世に﹁脚絆︵きゃはん︶﹂と呼ばれるようになった。 (89)^ かつては中閉伊郡だったが、現在は宮古市に含まれる。 (90)^ この村では、シナ、クズ、イラクサ及び栽培したアサからも繊維を採って用いていた。なお、岩手県ではシナ︵科︶皮を﹁マダ皮﹂と称し、イラクサは﹁アエコ﹂﹁アイコ﹂﹁アエド﹂等と称した。 (91)^ 現在は田野畑村に含まれる。 (92)^ 現在は、遠野市に含まれる。 (93)^ ブドウ、シナ、イラクサ、アサからも繊維を採って布を織った。 (94)^ 現在は、平泉町に含まれる。 (95)^ シナも採集して科布を織ったほか、昭和17年頃までは麻も栽培して麻布を織ったが、明治29年頃から木綿が入ってきて衣料に変化が生じ、昭和中期には機織りは完全に廃れた。 (96)^ 現在は、一関市に含まれるが、その前は東磐井郡に含まれ、さらに以前は、大津保村に含まれていた。 (97)^ この村では、アサ、カラムシも同様に利用したほか、養蚕も行っていた。 (98)^ 現在は、大船渡市に含まれる。 (99)^ この村では、アサやシナでも布を織った。 (100)^ 前述の﹁原始布・古代織参考館﹂初代館長 (101)^ “摩耶山|やまがた山”. 2018年5月4日閲覧。 (102)^ 科布、ぜんまい紬などが多く、新潟県側の産地としては岩船郡[山北町 (新潟県)|山北町]が知られる。 (103)^ 現在は、鶴岡市に含まれる。 (104)^ 現在は、鶴岡市に含まれる。庄内と内陸を結ぶ六十里街道の要所で、湯殿山信仰が盛んになるにつれて、宿場町的な性格を帯びるようになった。 (105)^ この村では麻織りが中心で、明治から大正にかけて麻がさかんに栽培された。 (106)^ 裏地のない着物(単衣)のこと。とくに麻で作られたものを帷子(カタビラ)というが、藤布の単衣も多くの地域で﹁カタビラ﹂あるいは﹁カタヒラ﹂と称された。 (107)^ 現在は、二本松市に含まれる。 (108)^ この村では並行して、麻や木綿を栽培し、いずれも自家用として大正時代の初め頃まで製織に用いた。 (109)^ 現在は、双葉郡に含まれる。 (110)^ 現在は、相馬郡に含まれる。 (111)^ 成長過程で蔓の表皮が赤みを帯びたフジをさす。現代に伝わる﹁丹後の藤織り﹂においても採集の最適期とされている。 (112)^ 切込では、綿を購入して布を織っていたが、フジ、アサ、カラムシなど自然から採集した繊維でも布を織っていた。 (113)^ 現在は、南三陸町歌津に含まれる。 (114)^ 現在は、南三陸町戸倉に含まれる。 (115)^ 布が摩擦によって傷むのを抑えるなどの目的や接着剤として、一般には縮緬や羽二重など絹織物の製織時に、乾燥させた後、水を加えて煮て濾した液状のものを使用する。 (116)^ 現在は、綱木沢と同じく南三陸町戸倉に含まれる。 (117)^ 現在は、村上市に含まれる。 (118)^ 漁師兼船乗りとして日本海を往来したほか、沿海に出漁した際も藤織りの衣料を着用した。 (119)^ 第一次世界大戦以後、男性は暫時近海または遠洋船路の乗員となり、年間を通して村から離れて働くようになったため、留守を守る主婦の仕事が増え、藤積みに時間をかけられなくなっていったためと考えられている。上海府村では消防団も女性が組織していた。︵﹁越後の民俗服飾 藤布衣について﹂山崎光子︶ (120)^ 繊維を繋いで糸にしていく藤積みは、毎晩3時間作業しても1反分の糸を積むのに2週間前後を要するうえ単調な作業であったので、若い娘たちは近所の家に材料を入れた篭を持って集まり、おしゃべりをし、上手な人の見まねをしながら糸を積んだ。噂話のなかで結婚相手の品定めや主婦の心得などの花嫁修業もできた。このような集まりやすい家をオウミ宿、ヨナベ宿、イト宿などとも称し、全国どこでも同様の風習があった。また、麻や科など他の繊維利用でも同様だった。︵瀬川清子﹃日本人の衣食住 日本の民俗2﹄河出書房、1964年、122頁。︶ (121)^ 上海府村では近年まで葛をクズフジと称する習慣があったので、当地の藤布が必ずしもフジを用いたとは限らない。︵﹁越後の民俗服飾 藤布衣について﹂ 山崎光子︶ (122)^ 岩ケ崎、大月、野潟、間島、柏尾、吉浦、早川、馬下の8村で、上海府全土の約50パーセントが標高200メートル以上の山間部にあたる。 (123)^ 現在は、南魚沼市に含まれる。 (124)^ 現在は、長岡市に含まれる。 (125)^ シナ織りも衣料に用いられ、利用された集落の数でいえばシナの方がよく利用されている。 (126)^ 丹後は江戸時代以前から絹織物の名産地として知られる。 (127)^ 両津市を経て、現在は佐渡市に含まれる。 (128)^ ネマリバタと称された。 (129)^ 両津市を経て、現在は佐渡市に含まれる。 (130)^ 明治22年に高千村に合併された。 (131)^ 戸中村、戸地村はかつては雑太郡とよばれた地域に含まれる。入川村、高千村、外海府村は、河崎村と同じく加茂郡とよばれた地域に含まれる。 (132)^ 五位山村、福岡町を経て、現在は高岡市に含まれる。 (133)^ 織り手が腰布を用いて自分の身体で機を固定して織り進める原始的な腰機の一種で、﹁ネマリハタゴ﹂と称した。 (134)^ 県北部、能登半島の内陸に位置する。現在は、鳳珠郡能登町に含まれる。 (135)^ 現在は、羽咋郡志賀町に含まれる。 (136)^ 財布や手巾などの細々した携帯品を入れる手提げ袋。多くは巾着のように2本の紐で上部を開口した。 (137)^ 昭和47年に最後の住民が下山し、廃村となった。柳田國男が滞在したことがあると伝わる。 (138)^ ﹁カズ﹂と称した。 (139)^ ﹃図解染織技術事典﹄によれば﹁武州民族資料館﹂。ZENRIN住宅地図によれば﹁武州民俗資料館﹂と表記されている。 (140)^ 現在の、相模原市緑区にあたる。 (141)^ 世屋︵京都府︶、関川︵山形県︶、上講武︵島根県︶、津具︵愛知県︶など他の地域では、皮を剥いだ後、いったん藤皮を乾燥させているが、ここでは省かれている。 (142)^ 他の多くの地域では、藤積みの前に米ぬかで藤の繊維を柔らかく加工するが、ここでは行われていない。 (143)^ 現在の山北町中川の上流。紅葉の名所として知られる。 (144)^ 現在は、秩父郡横瀬町。 (145)^ 現在は、児玉郡神川町に含まれる。 (146)^ この地方では、木綿も栽培や養蚕も明治時代以前からさかんに行われた。 (147)^ 南河内村を経て、現在は下野市に含まれる。 (148)^ 現在は、古河市に含まれる。 (149)^ 猿島郡を経て、現在は坂東市に含まれる。 (150)^ この地域では楮も用いた。藤や楮の繊維で織った布は﹁タホ﹂と呼び、おもに地機で製織した。 (151)^ 現在は、南アルプス市に含まれる。 (152)^ 現在は、上野原市に含まれる。 (153)^ 現在は、阿智村に含まれる。 (154)^ 現在の飯田市の南部に位置する。 (155)^ コシッキリと称した。 (156)^ 現在は、加茂郡白川町に含まれる。 (157)^ いずれも現在は、大垣市に含まれる。 (158)^ 津保川とその支流沿いにある谷間の村をさす。 (159)^ 現在は、関市に含まれる。 (160)^ 現在は、加茂郡八百津町。 (161)^ 現在は、郡上市に含まれる。 (162)^ この調査が行われた昭和37-39年頃にはクワモリフルシキは使われていた。その後、いつ頃まで使われたかについては調査が及んでいない。 (163)^ 現在は、静岡市葵区に含まれる。 (164)^ ﹁サクバキ﹂、﹁チョウバキ﹂等と称された。 (165)^ 両村とも、天竜川の支流である水窪川流域の山村に位置した。 (166)^ 天竜川の東に位置した。 (167)^ 現在は、天竜区の一部にあたる。 (168)^ 現在は、榛原郡川根本町に含まれる。 (169)^ 清沢村を経て、現在の静岡市葵区西部に含まれる。藁科川の中流域に位置する。 (170)^ 現在の浜松市天竜区の東端に位置する。 (171)^ 現在は、沼津市に含まれる。 (172)^ 現在は、設楽町に含まれる。 (173)^ 現在は、松阪市に含まれる。 (174)^ 西葛城村等を経て、現在は貝塚市に含まれる。 (175)^ 舞鶴市。 (176)^ 現在の南丹市美山町の東部にあたる。 (177)^ いずれも和知町を経て、現在は京丹波市に含まれる。 (178)^ 現在は、福知山市に含まれる。 (179)^ ﹁ハンコ﹂と称される。 (180)^ 平成28年9月14日に閉館。隣接して建設された﹁京都府立京都学・歴彩館﹂に資料と図書を移転し、平成29年4月28日に開館した。旧総合資料館閉館のお知らせ (181)^ ﹁タチカケ﹂と称される。 (182)^ 現在の相楽郡和束町の東で、和束川の上流域に位置する。 (183)^ いずれも現在は、高島市今津町に含まれる。 (184)^ 5.他の植物が使われた可能性が高い﹁藤布﹂の項で述べる。 (185)^ 現在は、高島郡朽木村に含まれる。 (186)^ この地域では、葛藤でも藤織りを行っている。︵後述︶ (187)^ フジは繁殖力がひじょうに強く、植林したスギやヒノキに害をなすので、林業のさかんな地域ではとくに積極的に採集︵除去︶が奨励された。︵有岡利幸﹃花と樹木と日本人﹄八坂書房、2016年、273頁。︶ (188)^ 十津川村の南東端、和歌山県や三重県との県境に位置した集落。 (189)^ 十津川村の北部、風屋ダム近郊に位置した集落。 (190)^ 男性が着物の上から重ねて着る、袖のある外套のこと。﹁捩り﹂と書く。 (191)^ 標本番号H0235327 (192)^ 十津川の支流である舟ノ川の流域に点在する集落のなかで、もっとも古くに作られた、もっとも奥深い所に位置する集落。無形民俗文化財﹁篠原踊﹂で知られる。 (193)^ 篠原の下流に位置し、篠原の分村として誕生した集落。﹁惣谷狂言﹂で知られる。 (194)^ 現在は、有田川町に含まれる。 (195)^ 現在は、有田川町に含まれる。 (196)^ 大塔村を経て、現在は田辺市に含まれる。 (197)^ この村では、ほかに、麻、木綿、ヘチマ、絹でも布を織っていた。 (198)^ 現在は、大佐上刑部村に含まれる。 (199)^ 現在は、苫田郡鏡野町に含まれる。 (200)^ 現在は、真庭市に含まれる。 (201)^ ﹁ヤマアワセ︵山合わせ︶﹂の訛った発音で、山仕事に着る上衣をさすものと思われる。 (202)^ いわゆるコキハシ︵扱き箸︶にあたるものと思われる。 (203)^ 大野原町を経て、現在は観音寺市に含まれる。 (204)^ 秋葉山 〒795-0078愛媛県大洲市田処 (205)^ 現在は、大洲市に含まれる。 (206)^ 喜多村は1908年︵明治41年︶に合併により消滅しているので、明治時代以前に行われたと推測される。 (207)^ 現在は、松山市米野町に含まれる。 (208)^ 現在は、西宇和郡伊方町に含まれる。 (209)^ 現在は、長岡郡大豊町に含まれる。 (210)^ 現在は、安芸郡馬路村に含まれる。 (211)^ 東川村を経て、現在は安芸市に含まれる。 (212)^ かつては槙山村含まれた。 (213)^ かつては美良布町含まれた。 (214)^ 現在は、幡多郡大月町に含まれる。 (215)^ 現在は、三好市東祖谷に含まれる。 (216)^ 下分上山村を経て、現在は神山町に含まれる。 (217)^ 板野郡を経て、現在は鳴門市に含まれ、瀬戸内堂浦となる。 (218)^ 現在は、いずれも唐津市に含まれる。 (219)^ 明治新政府が旧武士層の生活救済のために行なった施策で、士族に俸禄を支給できなくなった代わりに農業あるいは商業の道につかせるための種々の保護を行った。 (220)^ 新潟県との県境に位置し、現在は、鶴岡市に含まれる。 (221)^ 那珂郡八里村を経て、現在は常陸大宮市に含まれる。 (222)^ 三谷村、今津町を経て、現在は高島市に含まれる。 (223)^ 男性は麻で織ったものを着た。 (224)^ 現在は、苫田郡鏡野町に含まれる。 (225)^ 現在は、真庭市に含まれる。 (226)^ フジは繊維を採るに適した太さに育つのに4~5年かかるところ、ここでは1年目と明記されていることから、フジとは異なるつる性植物である可能性が高い。あるいは、栽培品種の剪定によって生じる蔓を用いたとも推測される。山梨県では、平安時代にはブドウを庭に植えた記録が残り、江戸時代初期にはさかんに栽培されるようになっていた。︵甲州文庫 山梨とぶどう年表︶出典[編集]

(一)^ abc文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年 (二)^ ab町田市立博物館第39集﹃もめん以前のこと展 藤布・葛布・科布﹄町田市教育委員会、1983年、1頁 (三)^ “藤織りの伝承背景紹介”. 産経新聞. (2017年10月30日) 2018年4月15日閲覧。 (四)^ “﹁野の命 身にまとう 日本固有、藤布の伝統紡ぐ﹂” (2014年10月28日). 2018年5月3日閲覧。 (五)^ abcdef富山弘基﹃月刊染織α No.238﹁丹後の古代布は熱く燃えている﹂﹄染織と生活社、2000年1月、42-46頁。 (六)^ 丹後藤織り保存会事務局﹃丹後の藤織り﹄ 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、9頁 (七)^ abc日本民具学会﹃日本民具辞典﹄ぎょうせい、1997年、490-491頁。 (八)^ 中江克巳﹃染織事典﹄泰流社、1987年、356-357頁。 (九)^ abcdef知野光伸﹃近世庶民の衣服事情﹄教育出版センター、2008年、151頁。 (十)^ ab川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、62頁。 (11)^ abc知野光伸﹃近世庶民の衣服事情﹄教育出版センター、2008年、152頁。 (12)^ 文化庁文化財保護部﹃日本民俗資料事典﹄第一法規株式会社、1969年、150頁。 (13)^ 板倉寿郎、野村喜八、元井能、古川清兵衛、吉田光邦﹃原色染織大辞典﹄淡交社、1977年、952頁。 (14)^ abcde瀬川清子﹃女のはたらき‥衣生活の歴史﹄未来社、1962年、131~132頁。 (15)^ ﹃島田風土記 ふるさと大長・伊久身﹄島田市編さん委員会、島田市教育委員会、2003年、152頁。 (16)^ abc有岡利幸﹃花と樹木と日本人﹄八坂書房、2016年、260-278頁。 (17)^ abcd町田市立博物館第39集﹃もめん以前のこと展 藤布・葛布・科布﹄町田市教育委員会、1983年、25頁 (18)^ ab“日本職人名工具会﹁藤布﹂”. 2018年4月15日閲覧。 (19)^ 山口竜也﹃ポプラディア情報館 衣食住の歴史﹄ポプラ社、2006年、52頁。 (20)^ 京都国立博物館﹃日本の染織ー技と美﹄京都書院、1987年、226頁。 (21)^ 藤沢衛彦﹃図説日本民俗学全集8風俗・生活編﹄あかね書房、1961年、115頁。 (22)^ “縄文人は、何を着ていたか?”. 信濃川火焔街道連携協議会.. 2018年4月16日閲覧。 (23)^ ab長澤武﹃ものと人間の文化史101 植物民俗﹄法政大学出版局、2001年、95頁。 (24)^ abc﹁名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌﹂第36巻第1・2号﹁木綿以前の衣料︵9︶藤布について﹂千田百合子、2002年、8頁。 (25)^ “原始布の原料”. 服育. 2018年4月16日閲覧。 (26)^ 瀬川清子﹃日本人の衣食住 日本の民俗2﹄河出書房、1964年、105頁。 (27)^ abcd﹃大阪松蔭女子大学論集﹄第16号、1979年3月。高槻千恵子、熊木暁子、﹁藤布について-現地調査と染色実験﹂206頁。 (28)^ 柳田國男﹃木綿以前の事﹄岩波書店、1979年、25頁。 (29)^ abc﹃別冊太陽﹁日本の自然布﹂自然布を探ねて(2)藤布﹄ 平凡社、2004年、18頁。 (30)^ ﹃新編日本古典文学全集1古事記﹄小学館、1997年、279頁。 (31)^ ﹃新編日本古典文学全集6萬葉集(1)﹄ 小学館、1994年、233頁。 (32)^ ﹃新編日本古典文学全集8萬葉集(3)﹄小学館、1995年、322頁。 (33)^ 荒垣秀雄、飯田龍太、池坊専永、西山松之助﹃四季花ごよみ﹁春﹂﹄講談社、1988年、186頁。 (34)^ 松田修﹃植物世相史﹄社会思想社、1971年、65頁。 (35)^ 京都府丹後郷土資料館﹃丹後の紡織II﹄京都府教育委員会、1986年、62頁。 (36)^ 日本大辞典刊行会﹃日本国語大辞典 第17巻﹄小学館、1975年。 (37)^ abcdef﹁静岡県の衣服に関する江戸時代の文献的考察-藤布について-﹂、﹃日本大学文理学部︵三島︶研究年報﹄第28巻、1980年、 321-332頁。 (38)^ ab後藤為義﹃西日本 織物の民俗誌﹄葦書房、1987年、36頁。 (39)^ ﹁平安時代の葬送装束 : 素服を中心に﹂、﹃日本家政学会誌﹄第51巻第4号。 (40)^ 日本風俗史学会﹃日本風俗史事典﹄弘文堂、1979年、643頁。 (41)^ abcd山崎光子﹃風俗13-14﹁越後の民俗服飾 藤布衣について﹂﹄日本風俗史学会、1976年、73頁。 (42)^ ﹃新編日本古典文学全集11古今和歌集﹄小学館、1994年、318頁。 (43)^ ﹃新編日本古典文学全集23源氏物語(4)﹄小学館、1996年。 (44)^ ab“植物一日一題︵青空文庫︶”. 牧野富太郎. 2018年4月17日閲覧。 (45)^ “工芸志料”. 国立国会図書館デジタルコレクション. 2018年5月12日閲覧。 (46)^ abc﹁﹁世屋﹂地域と﹁藤布﹂生産﹂、﹃佛大社会学﹄第11号、1986年、 55-58頁。 (47)^ abcdefgh瀬川清子﹃きもの﹄六人社、1948年、13-15頁。 (48)^ 野村隆夫﹃丹後=ちりめん誌﹄日本放送出版協会、1978年、161-162頁。 (49)^ 朝日新聞 昭和37年8月24日 金曜日︵14︶京都版﹁残っていた〝藤布〟 受継がれいまも宮津市に 古代生活の貴重な資料﹂1962年。 (50)^ abcdefg山崎光子﹃風俗13-14﹁越後の民俗服飾 藤布衣について﹂﹄日本風俗史学会、1976年、76-78頁。 (51)^ ﹁恵泉 樹の文化史︵10) フジ︵ノダフジ︶﹂﹃恵泉女学園大学園芸文化研究所報告‥園芸文化﹄2015年、37-44頁。 (52)^ abc福井貞子﹃ものと人間の文化史123 染織﹄法政大学出版局、2004年、7頁。 (53)^ 有岡利幸﹃花と樹木と日本人﹄八坂書房、2016年、273頁 (54)^ ab丹後藤織り保存会事務局﹃丹後の藤織り﹄ 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、22頁。 (55)^ abc伊勢民俗学会﹃鈴鹿山麓の民俗﹄光書房、1983年10月、409頁﹁九章コンナシ=藤布のこと-甲賀郡土山町-﹂岡田昭子著。 (56)^ abcdef国立歴史民俗博物館﹃よそおいの民俗誌﹄慶友社、2000年、193頁。 (57)^ 長澤武﹃ものと人間の文化史101 植物民俗﹄法政大学出版局、2001年、95頁、111頁。 (58)^ ﹃無形の民俗文化財記録第26集 紡織習俗II島根県・鹿児島県﹄文化庁文化財保護部、1981年。﹁出雲の藤布紡織習俗﹂の項、3頁。 (59)^ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagahaiajakal﹃名古屋女子大学紀要﹄第22号、﹁被覆構成における素材に関する研究I-藤布について-﹂1976年、99-106頁。 (60)^ ab柚木沙弥郎監修、田中清香・土肥悦子著﹃図解染織技術事典﹄理工学社、1990年、1-14頁。 (61)^ abcd長澤武﹃ものと人間の文化史101 植物民俗﹄法政大学出版局、2001年、112頁。 (62)^ ﹁庶民の布﹁布はウラ﹂がおもしろい﹂﹃月刊染織α﹄第226巻、2000年、36-39頁。 (63)^ 川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、81頁。 (64)^ abcd﹃特別展 農村漁村の女たち﹄ 京都府立丹後郷土資料館、1986年、15-16頁。 (65)^ ﹃特別展藤織りの世界﹄京都府丹後郷土資料館、1981年、6頁。 (66)^ 大西マサエ、馬杉一重﹁藤布について﹂、﹃同志社女子大学学術研究年報﹄第15-16号、1965年、219-224頁。 (67)^ ﹃月刊染織α﹄No.129、1991年12月号 67-69頁。 (68)^ 丹後藤織り保存会事務局﹃丹後の藤織り﹄ 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、5頁。 (69)^ 川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、83頁。 (70)^ “宇治紬物語館 藤布”. 2018年2月27日閲覧。 (71)^ “文化庁国指定文化財等データベース﹁丹後の藤布紡織習俗﹂”. 2018年4月22日閲覧。 (72)^ “文化遺産データベース﹁丹後の藤布紡織習俗﹂”. 2018年4月22日閲覧。 (73)^ 京都府丹後郷土資料館﹃丹後の紡織II﹄京都府教育委員会、1986年、53頁。 (74)^ ﹃丹後のはた音﹄﹁丹後のはた音﹂編集グループ、1998年、214頁。 (75)^ abc﹁月刊染織α﹂No.303、2006年6月号、25-27頁 加畑兼四郎﹁丹後藤布と﹁丹後藤布振興会﹂の活動﹂ (76)^ 京都府丹後郷土資料館﹃丹後の紡織II﹄京都府教育委員会、1986年、63頁。 (77)^ 野村隆夫﹃丹後=ちりめん誌﹄日本放送出版協会、1978年、162頁。 (78)^ 北野裕子﹃生き続ける300年の織りモノづくり﹄新評社、2013年、225-226頁。 (79)^ 丹後展企画委員会 ﹃日本のふるさと 大丹後展﹄ 京丹後市教育委員会、2015年、136頁。 (80)^ 宮津市史編さん委員会 ﹃宮津市史 史料編 第5巻﹄ 宮津市役所、1994年、517-520頁。 (81)^ 丹後建国1300年記念事業実行委員会﹃丹後王国物語﹄丹後建国1300年記念事業実行委員会、2013年、73頁。 (82)^ ﹃特別展 日本海の裂き織り﹄京都府立丹後郷土資料館、1995年、5頁。 (83)^ 川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、86頁。 (84)^ 京都府ふるさと文化再興事業推進委員会﹃丹後の藤織り﹄京都府立丹後郷土資料館内京都府ふるさと文化再興事業推進実行委員会、2007年、5-6頁。 (85)^ 京都府丹後郷土資料館﹃丹後の紡織II﹄京都府教育委員会、1986年、57頁。 (86)^ abc﹃伝統の手仕事 京都府諸職関係民俗文化財調査報告書﹄ 京都府教育委員会、1994年、275頁。 (87)^ ﹃海の京都 日本の源流ガイド﹄ 海の京都観光園プラットホーム︵公社︶京都府観光連盟北京都事務局、2015年、55頁。 (88)^ ab“藤織りの技術を継承”. 2018年2月26日閲覧。 (89)^ “藤織りの工程”. 2018年2月27日閲覧。 (90)^ 丹後藤織り保存会事務局﹃丹後の藤織り﹄ 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、21-40頁。 (91)^ 京都府ふるさと文化再興事業推進実行委員会﹃丹後の藤織り﹄ 京都府立丹後郷土資料館内京都府ふるさと文化再興事業推進実行委員会、2007年、13-35頁。 (92)^ 川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、92頁。 (93)^ “藤布ができるまで”. 2018年2月26日閲覧。 (94)^ 川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、59頁。 (95)^ 野村隆夫﹃丹後=ちりめん誌﹄日本放送出版協会、1978年、164頁。 (96)^ 八木 康敞﹃丹後ちりめん物語 ﹁うらにし﹂の風土と人間﹄三省堂、1970年、139-141頁。 (97)^ “宮津市世屋の藤織り発見史の周辺と藤織りの復活” (PDF). 山崎光子. 2018年4月28日閲覧。 (98)^ 丹後藤織り保存会事務局﹃丹後の藤織り﹄ 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年、43-61頁。 (99)^ ab﹁名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌﹂第36巻第1・2号﹁木綿以前の衣料︵9︶藤布について﹂千田百合子、2002年、12頁。 (100)^ 京都府丹後郷土資料館﹃丹後の紡織II﹄京都府教育委員会、1986年、58頁。 (101)^ 川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、80頁。 (102)^ 国立歴史民俗博物館﹃よそおいの民俗誌﹄慶友社、2000年、190頁。 (103)^ “丹後藤織り保存会”. 2018年2月27日閲覧。 (104)^ 丹後藤織り保存会﹃丹後の藤織り﹄丹後藤織り保存会、2001年、5頁。 (105)^ ﹁名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌﹂第36巻第1・2号﹁木綿以前の衣料︵9︶藤布について﹂千田百合子、2002年、13頁。 (106)^ “宮津エコツアー”. 2018年4月19日閲覧。 (107)^ “サントリー地域文化賞2013年”. 2018年2月27日閲覧。 (108)^ “与謝野町 織りなす人”. 2018年2月27日閲覧。 (109)^ “藤布﹁遊絲舎﹂”. 2018年2月27日閲覧。 (110)^ “認定・表彰 丹後の職人、藤織りの白岩さん”. 毎日新聞. (2017年12月23日) 2018年4月20日閲覧。 (111)^ 京丹後市・宮津市・与謝野町・伊根町エリア機関紙﹁ねこじゃらしNo.121﹂キャットテール、2018年7月7日発行、1面。 (112)^ 川北亮司﹃里山で木を織る﹄汐文社、2016年、83頁。 (113)^ ab﹃海の京都 日本の源流ガイド﹄ 海の京都観光園プラットホーム︵公社︶京都府観光連盟北京都事務局、2015年、56頁。 (114)^ “丹後の山村に伝わる﹁藤織り﹂伝承へ”. 舞鶴の新鮮な情報配信 Maipress-マイプレス. (2000年1月1日) 2018年4月20日閲覧。 (115)^ ab“遠山ふじ糸伝承の会”. 2018年4月15日閲覧。 (116)^ 国立歴史民俗博物館﹃よそおいの民俗誌﹄慶友社、2000年、220頁。 (117)^ ﹁アトリエ・グリシヌの活動﹂﹃月刊染織α 1999年5月号﹄第218号、38-39頁。 (118)^ “ふるさと健康むら”. 2018年4月30日閲覧。 (119)^ ab﹁伝統染織新紀行2自然の気をこめて織るヤマフジの藤布﹂﹃月刊染織α﹄第226巻。 (120)^ “大分の風”. 2018年4月29日閲覧。 (121)^ abcd京都府丹後郷土資料館﹃丹後の紡織II﹄京都府教育委員会、1986年、60-61頁。 (122)^ abcdefg文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、313-317頁。 (123)^ 国立歴史民俗博物館﹃よそおいの民俗誌﹄慶友社、2000年、216頁。 (124)^ abcde﹃無形の民俗文化財記録第26集 紡織習俗II島根県・鹿児島県﹄文化庁文化財保護部、1981年。﹁上講武の藤布﹂の項、14-18頁。 (125)^ “文化遺産データベース﹁出雲の藤布紡織習俗﹂”. 2018年4月30日閲覧。 (126)^ “島根県の文化財”. 2018年4月30日閲覧。 (127)^ abc﹁山陰における藤布の技術伝承﹂﹃物質文化‥考古学民俗学研究﹄第4巻、1964年、60-62頁。 (128)^ “繊維材料︵藤皮︶ 標本番号H0019995”. 2018年5月13日閲覧。 (129)^ ab大日本聯合青年団郷土資料陳列所﹃郷土工芸に関する研究報告﹄大日本聯合青年団郷土資料陳列所、1936年、57-62頁。 (130)^ 文化庁文化財保護課﹃民俗資料選集 紡織習俗II﹁出雲の藤布紡織習俗﹂の項﹄国土地理協会、1981年、43頁。 (131)^ 大日本聯合青年団郷土資料陳列所﹃郷土工芸に関する研究報告﹄大日本聯合青年団郷土資料陳列所、1936年、56-57頁。 (132)^ abcdefg﹁山陰における藤布の技術伝承﹂﹃物質文化‥考古学民俗学研究﹄第4巻、1964年、58-59頁。 (133)^ ab﹁郷土と博物館﹂第36巻 第2号 通巻72号、鳥取県立博物館、1991年、22-23頁。 (134)^ abcd文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、352-357頁。 (135)^ abcdefghijklmnopqr﹃無形の民俗文化財記録第26集 紡織習俗II島根県・鹿児島県﹄文化庁文化財保護部、1981年。﹁出雲の藤布紡織習俗﹂の項、4-12頁。 (136)^ ﹁藤布を尋ねて﹂﹃山陰民俗学会﹁伝承﹂﹄第12巻、1964年、26-27頁。 (137)^ ab文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、358頁。 (138)^ ﹁藤布のことがら﹂﹃山陰民俗学会﹁伝承﹂﹄第12巻、1964年、24-26頁。 (139)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、367頁。 (140)^ “最上川電子大事典”. 2018年4月19日閲覧。 (141)^ “原始布・古代織参考館﹁出羽の織座米澤民藝館﹂”. 2018年4月19日閲覧。 (142)^ “やまがた発見ナビ﹁原始布・古代織参考館﹂”. 2018年4月19日閲覧。 (143)^ 中江克己﹃日本の染織19民芸染織﹄泰流社、1978年、209頁。 (144)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、34頁。 (145)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、69-76頁。 (146)^ abc文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、53-54頁。 (147)^ ab文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、44-45頁。 (148)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、48頁。 (149)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、50頁。 (150)^ ﹃日本の染織19民芸染織 暖か味と地方色の美﹄泰流社、1978年。﹁出羽の古代織物︿科布・ぜんまい紬など﹀﹂山村精。 (151)^ ab文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、89-90頁。 (152)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、96頁。 (153)^ abc文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、103-104頁。 (154)^ 竹内利美﹃日本の民俗 宮城﹄第一法規出版株式会社、1974年、115-116頁。 (155)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、61頁。 (156)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、64頁。 (157)^ ab瀬川清子﹃日本人の衣食住 日本の民俗2﹄河出書房、1964年、122-124頁。 (158)^ ab文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、183頁。 (159)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、196頁。 (160)^ ﹃佐渡・相川の織物﹄相川町教育委員会、1980年、54頁。 (161)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、200頁。 (162)^ ﹃佐渡・相川の織物﹄相川町教育委員会、1980年、50頁。 (163)^ “文化遺産データベース﹁藤布﹂”. 2018年4月22日閲覧。 (164)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、201-202頁。 (165)^ 小倉学﹃日本の民俗 石川﹄第一法規出版株式会社、1974年、25-27頁。 (166)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、214-217頁。 (167)^ 斎藤槻堂﹃日本の民俗 福井﹄第一法規出版株式会社、1974年、43頁。 (168)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、232頁。 (169)^ ﹃雑繊維と其利用﹄紡織雑誌社、1941年、70頁。 (170)^ ab文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、145-146頁。 (171)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、175頁。 (172)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、162頁。 (173)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、118頁。 (174)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、116頁。 (175)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、241-246頁。 (176)^ 宇都宮貞子﹃民俗民芸双書87植物と民俗﹄岩崎美術社、1982年、202-204頁。 (177)^ abc向山雅重﹃考古民俗叢書6続信濃民俗記﹄慶友社、1969年、332-335頁。 (178)^ ﹁サッコリ・藤布﹂﹃伊那﹄第17巻第488号、伊那史学会、1969年、48頁。 (179)^ ab文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、260-261頁。 (180)^ 長野支局松本支局 (2016年12月29日). “信越巡って発見。﹁姫﹂が紡いだ伝説の藤糸復活”. 日本経済新聞 (181)^ abcd文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、264-269頁。 (182)^ 民俗學研究所﹃綜合日本民俗語彙 第3巻﹄平凡社、1955年、1356頁。 (183)^ abcd文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、274-278頁。 (184)^ 瀬川清子﹃日本人の衣食住 日本の民俗2﹄河出書房、1964年、124頁。 (185)^ abc文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、284-290頁。 (186)^ “布︵藤布︶H0014892”. 2018年5月3日閲覧。 (187)^ “織布︵藤織物︶H0015306”. 2018年5月3日閲覧。 (188)^ “藤布”. 2018年5月3日閲覧。 (189)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、297頁。 (190)^ 文化庁﹃日本民俗地図Ⅷ︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、322頁。 (191)^ 国立歴史民俗博物館﹃よそおいの民俗誌﹄慶友社、2000年、217頁。 (192)^ ﹁名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌﹂第36巻第1・2号﹁木綿以前の衣料︵9︶藤布について﹂千田百合子、2002年、15頁。 (193)^ ﹃滋賀県民俗地図 滋賀県緊急民俗文化財分布調査報告書 昭和54年度﹄滋賀県教育委員会、1979年、44頁。 (194)^ ab﹁天増川集落民俗資料緊急調査概要﹂滋賀県教育委員会、1967年、27-28頁。︵﹁江若国境の民俗-高島郡今津町-﹂滋賀民俗学会、1967年、28頁にも、藤織りに関してはまったく同じ内容が記載されている。︶ (195)^ abcde文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、338-342頁。 (196)^ ab伊勢民俗学会﹃鈴鹿山麓の民俗﹄光書房、1983年10月、411頁﹁九章コンナシ=藤布のこと-甲賀郡土山町-﹂岡田昭子著。 (197)^ ab文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、306-312頁。 (198)^ 保仙純剛﹃日本の民俗 奈良﹄第一法規出版株式会社、1972年、26-27頁。 (199)^ ﹁名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌﹂第36巻第1・2号﹁木綿以前の衣料︵9︶藤布について﹂千田百合子、2002年、8-10頁。 (200)^ 上衣︵藤衣︶H0235327 (201)^ “大塔町の民俗芸能”. 2018年5月6日閲覧。 (202)^ abc野田三郎﹃日本の民俗 和歌山﹄第一法規出版株式会社、1974年、36-37頁。 (203)^ abc文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、344-346頁。 (204)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、370頁。 (205)^ 文化庁文化財保護課﹃民俗資料選集 紡織習俗II﹁出雲の藤布紡織習俗﹂の項﹄国土地理協会、1981年、11頁。 (206)^ abcdef文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、376-378頁。 (207)^ 澤潔﹃探訪丹後半島の旅︵中︶﹄文理閣、1983年、173頁。 (208)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、392頁。 (209)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、394頁。 (210)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、428頁。 (211)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、436-438頁。 (212)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、446頁 (213)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、416頁 (214)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、408頁 (215)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、406頁。 (216)^ 文化庁文化財保護課﹃民俗資料選集 紡織習俗II﹁出雲の藤布紡織習俗﹂の項﹄国土地理協会、1981年、12頁。 (217)^ 文化庁﹃日本民俗地図VIII︵衣生活︶解説書﹄国土地理協会、1982年、110頁。 (218)^ 土橋里木、大森義憲﹃日本の民俗 山梨﹄第一法規出版株式会社、1974年、22-24頁。参考文献[編集]

丹後の藤織りに関するもの[編集]

- 竹内淳子『ものと人間の文化史78-II 草木布II』法政大学出版局、1995年、21-41頁。(『別冊太陽 日本のこころ67 日本の布 原始布探訪』竹内淳子「藤布を織る里」平凡社、1989年。の増補改稿)

- 『別冊太陽 日本の自然布』「自然布を探ねて(2)藤布」平凡社、2004年。

- 『月刊染織α』No.129、1991年12月号 67-69頁 土田耕三。

- 富山弘基「丹後の古代布は熱く燃えている」『月刊染織α』No.238、2001年1月号 42-46頁。

- 加畑兼四郎「丹後藤布と「丹後藤布振興会」の活動」『月刊染織α』No.303、2006年6月号 25-27頁。

- 川北亮司『里山で木を織る』汐文社、2016年、978-4-8113-2302-2。

- 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紡織I』京都府教育委員会、1985年。

- 京都府立丹後郷土資料館『丹後の紡織II』京都府教育委員会、1986年。

- 丹後藤織り保存会事務局『丹後の藤織り』 京都府立丹後郷土資料館内丹後藤織り保存会、2001年。

- 京都府ふるさと文化再興事業推進実行委員会『丹後の藤織り』 京都府立丹後郷土資料館内京都府ふるさと文化再興事業推進実行委員会、2007年。

- 『特別展 農村漁村の女たち』京都府立丹後郷土資料館、1986年。

- 丹後展企画委員会『日本のふるさと 大丹後展』 京丹後市教育委員会、2015年、136頁。

- 『丹後王国物語』丹後建国1300年記念事業実行委員会、2013年、73頁。

- 『伝統の手仕事 京都府諸職関係民俗文化財調査報告書』 京都府教育委員会、1994年、275頁。

- 『海の京都 日本の源流ガイド』 海の京都観光園プラットホーム(公社)京都府観光連盟北京都事務局、2015年、54-56頁。

- 佛教大学社会学編集委員『佛大社会学』第11号「「世屋」地域と「藤布」生産」高見義和、佛教大学社会学研究会、1986年、55-58頁。

- 大西マサエ、馬杉一重「藤布について」『同志社女子大学学術研究年報』第15-16号、1965年、219-224頁。

- 『特別展 藤織りの世界』京都府立丹後郷土資料館、1981年。

- 八木康敞『丹後ちりめん物語 「うらにし」の風土と人間』三省堂、1970年。

- 『丹後のはた音 織物産業を支えた人たちの記録』「丹後のはた音」編集グループ、1998年。

- 野村隆夫『丹後=ちりめん誌』日本放送出版協会、1978年。

- 宮津市史編さん委員会 『宮津市史 史料編 第5巻』 宮津市役所、1994年、517-520頁。

全国の事例に関するもの(丹後の藤織りも含む)[編集]

- 全集『日本の民俗』第一法規出版株式会社、1972-1974年。

- 『日本民俗地図VIII(衣生活)解説書』文化庁、1982年。

- 『月刊染織α』No.218、1999年5月号 38-39頁「アトリエ・グリシヌの活動」編集部 。

- 『月刊染織α』No.226、2000年1月号 36-39頁「庶民の布「布はウラがおもしろい」」井之本泰、42-46頁「自然の気をこめて織るヤマフジの藤布」富山弘基。

- 『郷土工芸に関する研究報告』 大日本聯合青年団郷土資料陳列所、1936年、37-62頁。

- 『無形の民俗文化財記録第26集 紡織習俗II 島根県・鹿児島県』文化庁文化財保護部、1981年。

- 『滋賀県民俗地図 滋賀県緊急民俗文化財分布調査報告書 昭和54年度』滋賀県教育委員会、1979年

- 向山雅重『考古民俗叢書6 続信濃民俗記』慶友社、1969年、332-335頁。

- 岡田昭子「九章コンナシ=藤布のこと 甲賀郡土山町」、伊勢民俗学会『鈴鹿山麓の民俗』光書房、1983年、407-413頁。

- 高槻千恵子、熊木暁子「藤布について 現地調査と染色実験」『大阪樟蔭女子大学論集』第16号、1979年、205-214頁。

- 「被覆構成における素材に関する研究 I 藤布について」『名古屋女子大学紀要』第22号、1976年、99-106頁。

- 千田百合子「木綿以前の衣料(9)藤布について」『名古屋経済大学・市頓学園短期大学自然科学研究会会誌』第36巻第1・2号、2002年。

- 『天増川集落民俗資料緊急調査概要』滋賀県教育委員会、1967年。(『江若国境の民俗-高島郡今津町-』滋賀民俗学会、1967年、28頁)

- 『伊那』第17巻 第1号 通巻488号、伊那史学会、1969年、48頁。

- 『郷土と博物館』第36巻 第2号 通巻72号、鳥取県立博物館、1991年、22-23頁。

- 新田瑠璃子「藤布を尋ねて」竹崎嘉徳「藤布のことがら」『伝承』第12号、山陰民俗学会、1964年、24-27。

- 「静岡県の衣服に関する江戸時代の文献的考察 藤布について」『日本大学文理学(三島)研究年報』第28集、1980年、321-332頁

- 山崎光子「越後の民俗服飾 藤布衣について」『風俗:日本風俗史学会会誌』第14巻 第3号 No.49、日本風俗史学会、1976年、73-80頁。

- 「山陰における藤布の技術伝承」『物質文化:考古学民俗学研究』第4号、物質文化研究会、1964年、58-64頁。

- 『町田市立博物館第39集 もめん以前のこと展 藤布・葛布・科布』町田市教育委員会、1983年。

- 澤潔『探訪丹後半島の旅(中)』文理閣、1983年、173-174頁。

その他、織物全般に関するもの[編集]

- 国立歴史民俗博物館『よそおいの民俗誌 化粧・着物・死装束』慶友社、2000年、187-221頁。

- 後藤為義『西日本 織物の民俗誌』葦書房、1987年、36-38頁。

- 日本民具学会『日本民具辞典』 ぎょうせい、1997年、490-491頁。

- 柳田國男『木綿以前の事』 岩波書店、1979年、25-26頁。

- 藤沢衛彦『図説日本民俗学全集8 風俗・生活編』あかね書房、1961年、115頁。

- 柚木沙弥郎監修、田中清香・土肥悦子著『図解染織技術事典』理工学社、1990年、1-14頁。

- 中江克巳『染織事典』泰流社、1987年、356-357頁。

- 板倉寿郎、野村喜八、元井能、古川清兵衛、吉田光邦『原色染織大辞典』淡交社、1977年、952頁。

- 福井貞子『ものと人間の文化史123 染織』法政大学出版局、2004年。

- 長澤武『ものと人間の文化史101 植物民俗』法政大学出版局、2001年、95頁、111-112頁。

- 田辺悟『ものと人間の文化史73 海女』法政大学出版局、1993年、210-211頁。

- 京都国立博物館『日本の染織ー技と美』京都書院、1987年、226頁、4-7636-6036-5。

- 宮本常一『自然と日本人』未来社、2003年、182-187頁、4-624-92443-6。

- 瀬川清子『きもの』六人社、1948年、13-15頁。

- 瀬川清子『女のはたらき:衣生活の歴史』未来社、1962年。

- 瀬川清子『日本人の衣食住 日本の民俗2』河出書房、1964年。

- 『雑繊維と其利用』紡織雑誌社、1941年、70頁。*『日本の染織19 民芸染織 暖か味と地方色の美』泰流社、1978年、18-31頁。「出羽の古代織物〈科布・ぜんまい紬など〉」山村精

- 島田市編さん委員会『島田風土記 ふるさと大長・伊久身』島田市教育委員会、2003年。

- 知野光伸『近世庶民の衣服事情』教育出版センター、2008年。

- 『特別展 日本海の裂き織り』京都府立丹後郷土資料館、1995年。

- 山口竜也『ポプラディア情報館 衣食住の歴史』ポプラ社、2006年、52頁。

- 『新編日本古典文学全集』「古事記」「萬葉集(1)」「萬葉集(3)」「古今和歌集」「源氏物語(4)」 小学館、1994-1997年。

フジに関するもの[編集]

- 有岡利幸『花と樹木と日本人』八坂書房、2016年、260-278頁。

- 川原田林『NHK趣味の園芸:作業12カ月 フジ』NHK出版、1985年。

- 牧野富太郎『植物一日一題』 青空文庫

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 京都府指定無形民俗文化財 丹後藤織り保存会 公式サイト

- 古代織産地連絡会公式サイト

- 原始布・古代織参考館

- 国立民族学博物館データベース

- 文化遺産データベース

- 上世屋~藤織りの里

- 世屋について

- にほんの里100選-上世屋

- 遠山ふじ糸伝承の会