豊田市

| とよたし 豊田市 | |||||

|---|---|---|---|---|---|

|

| |||||

| |||||

| 国 |

| ||||

| 地方 | 中部地方、東海地方 | ||||

| 都道府県 | 愛知県 | ||||

| 市町村コード | 23211-4 | ||||

| 法人番号 | 5000020232114 | ||||

| 面積 |

918.32km2 | ||||

| 総人口 |

415,099人 [編集] (推計人口、2024年4月1日) | ||||

| 人口密度 | 452人/km2 | ||||

| 隣接自治体 |

安城市、岡崎市、刈谷市、新城市、瀬戸市、知立市、日進市、長久手市、みよし市、北設楽郡設楽町 岐阜県:恵那市、土岐市、瑞浪市 長野県下伊那郡根羽村 | ||||

| 市の木 | ケヤキ | ||||

| 市の花 | ヒマワリ | ||||

| 他のシンボル | - | ||||

| 豊田市役所 | |||||

| 市長 | 太田稔彦 | ||||

| 所在地 |

〒471-8501 | ||||

| 外部リンク | 公式ウェブサイト | ||||

| 特記事項 |

ここでのデータは2005年4月1日の合併時のもの。 合併前のデータは本文中に掲載する。 | ||||

| ウィキプロジェクト | |||||

概説[編集]

日本最大の工業地域である中京工業地帯の中核的な都市であり、2019年の製造品出荷額は15兆3570億円で全国第1位と、日本を代表する工業都市である[1]。1937年に愛知県刈谷市に本社を置く豊田自動織機製作所︵現・豊田自動織機︶が同社の自動車部門を独立させて、当時の挙母町にトヨタ自動車工業︵現・トヨタ自動車︶の工場を設立したのが当市の工業化の始まりである[2]。 人口は愛知県で名古屋市に次ぐ2位であり、面積は県内で最も広い。愛知県で最初の中核市に指定されている。隣接している岡崎市とともに西三河地区での中核都市である。 豊田都市圏約48万人の中心都市で名古屋市を中心とした中京大都市圏の中核都市としても機能している。 豊田市の昼夜間人口比率は110.5%で、流出人口より流入人口のほうが上回っている。 豊田スタジアムは国際大会などが開催される施設であり、サッカーJリーグの名古屋グランパスエイト︵J1︶のホームスタジアムである。 また、豊田市は名古屋市とともに名古屋グランパスのホームタウンとなっており、豊田市内に名古屋グランパスの練習施設トヨタスポーツセンターがある。 2019年に開催されたラグビーワールドカップ2019日本大会において、豊田スタジアムでも試合が行われ、世界中から観戦者が訪れた。 毎年7月最後の週の日曜日に開催される豊田おいでんまつり花火大会は、全国の有名花火師が打ち上げるため、毎年約40万人が訪れる。 香嵐渓や稲武温泉、笹戸温泉、松平郷、勘八峡、足助の古い町並みなど景勝地・保養地・文化資源も多く、観光都市という側面も持つ。自治体名[編集]

市制を敷いた当初は、﹁挙母市︵ころもし︶﹂という名称であった。自動車産業が本格的に軌道に乗り始めた1958年、商工会議所から市宛てに市名変更の請願書が提出された。理由は、トヨタ自動車の本社のある挙母市が全国有数の﹁クルマのまち﹂に成長した点と、地名の﹁挙母﹂が読みにくいという点であった︵﹁挙母︵ころも︶﹂が長野県の﹁小諸︵こもろ︶﹂と混同されることもあった。また、市名変更前に生産されたトヨタ車の銘板にはカタカナで﹁愛知県コロモ市﹂と書かれていた︶。﹁挙母﹂という地名には古代以来の歴史があり愛着を持つ市民も多く、一時は賛成と反対で市を二分するほどの論議が展開されたが、1959年1月、名称が﹁豊田市﹂に変更された[注釈 1]。 ﹁挙母﹂の地名は、市内町名の﹁挙母町﹂と﹁上挙母﹂、施設では名鉄三河線﹁上挙母駅﹂愛知環状鉄道線﹁新上挙母駅﹂﹁挙母城︵七州城︶﹂﹁挙母神社﹂﹁挙母小学校﹂、キユーピー挙母工場などに残っている。また市章も、挙母市時代に制定したものを現在も使用している。

地理[編集]

地勢[編集]

市域は2005年4月1日の合併前の市町村域を基に、豊田・藤岡・小原・下山・足助・旭・稲武の7地区に区分される。旧豊田市︵豊田地区︶は昭和期の合併前の市町村域を基に、挙母・高橋・上郷・高岡・猿投・松平の6地区に区分される。さらに猿投地区を保見・猿投・石野の3地区に細分化することもある。 北部の猿投・藤岡・小原地区や、東部の松平・下山・足助・旭・小原地区には、猿投山・六所山・炮烙山などの山があり、これらの山間地域は中部山岳地帯の南縁をなしている。 挙母地区は、その南端にある﹁鵜の首﹂を出口とした盆地地形となっており、豊田盆地もしくは挙母盆地と呼ばれている。矢作川が狭くなる鵜の首により度々氾濫が起こり、その氾濫により盆地が形成されたが、この鵜の首の川幅を広げる工事が進められている[4]。 南西部の上郷・高岡地区は三河平野に連なる平坦な田園地帯であり、西側はやや高く名古屋市東部の丘陵地に連なる。市内には矢作川、籠川、伊保川、巴川、逢妻女川、逢妻男川が流れる。池には鞍ヶ池、入沢池、梅倉池、貝津新池などがある。郊外には松平氏発祥の地である松平郷がある。また北部郊外には保見団地と呼ばれる集合団地があり、日系ブラジル人が多いことで全国でも有名である。2002年のFIFAワールドカップでは開催会場からは漏れたが、優勝したブラジルを祖国に持つ﹁日系ブラジル人が多い地区﹂としてテレビで紹介され有名になった。 山間部は愛知高原国定公園に含まれており、三河高原や旭高原といった緩やかな山もあれば、旧足助町・稲武町域には標高1,000mを超える山もある。 名古屋市から飯田市、その先の塩尻市へ至る飯田街道︵国道153号︶は、市内においては旧豊田市域から旧足助町及び旧稲武町を通る。これはかつては﹁塩の道﹂としても重要な街道であった。別名に三州街道︵﹁3つの州﹂ではなく﹁三河の国﹂の意味︶、伊那街道、中馬︵ちゅうま︶街道などがある。これによって、愛知県尾張・三河と長野県南部・中部がつながれていた。奥三河の足助宿は、塩の物流拠点として繁栄した。伊那地方では、﹁足助塩﹂﹁足助直︵あすけなおし︶﹂の銘柄で呼ばれた。 市内最高地は1,229.3m︵旧稲武町域/面ノ木三角点︶で、最低地3.2m︵駒新町︶と標高差が約1,200mもある。 2005年4月1日、周辺6町村︵西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町︶を編入合併し、これにより東加茂郡は消滅し、西加茂郡も三好町のみを残し全ての市町村が豊田市となった。この合併により、名目上では人口が40万人の大台を突破し、市の面積は県内の面積の約18%を占めることになった。重工業都市だけあって、男性人口が非常に多い。ちなみに合併後、東海地方内では岐阜県高山市・静岡県浜松市・同県静岡市・岐阜県郡上市に次いで5番目の広さとなった。また、歴史的背景から下山村と稲武町は市外局番が豊田市と異なり、合併当初は﹁豊田市﹂という1つの行政単位に対し3つの市外局番が存在していた[注釈 2]。これらの地域へ電話する際は豊田市内からでも市外通話扱いとなり市外局番を押す必要があった。合併から2年後の2007年4月1日、合併に伴う住所変更から2年遅れで旧下山村域と旧稲武町域の市外局番が変更され、ようやく市内他地域と統一された[注釈 3]。 天気予報の気象予報区は、当市のうち旧松平町を除く旧東加茂郡の地域が愛知県東部︵西三河北東部︶である他は、愛知県西部︵西三河北西部︶になる[5]。 合併時は愛・地球博の開催期間中であり、新・豊田市は万博期間中に発足したことになる。また合併された6町村も会期中に住所が変更されるという珍事が起きた。またこれらの町村は万博に旧町村名で豊田市とは別にブースを出していた為、住所が豊田市に変更されたにもかかわらず、合併後も会期終了までの約半年間、ブースの看板には消滅した旧町村名が掲げられていた。なお、合併協議会には当初、隣接する西加茂郡三好町も入っていたが、様々な問題があり三好町は正式決定前に協議会を離脱、最終的に編入されなかった。その後、三好町は﹁三好市﹂となる計画を立てたが、先行して﹁三好市﹂となった徳島県三好市の猛反対に遭い、﹁みよし市﹂として2010年︵平成22年︶1月4日に市制を施行した。これにより東加茂郡消滅から遅れること約5年、遂に西加茂郡も消滅する事となった。地形[編集]

山岳[編集]

- 主な山地

-

井山山頂付近

(稲武町、2019年(令和元年)8月) -

三国山遠景

(白川町、2011年(平成23年)10月) -

六所山(右)および炮烙山(中央)遠景

(保見町、2019年(平成31年)1月) -

大池南岸より望む猿投山

(西中山町、2013年(平成25年)11月) -

観音山広場より望む飯盛山

(足助町、2019年(令和元年)6月) -

城ケ根山

(御作町、2012年(平成24年)2月 -

若草山山頂に建つ美しの塔

(矢並町、2009年(平成21年)9月河川・湖沼[編集]

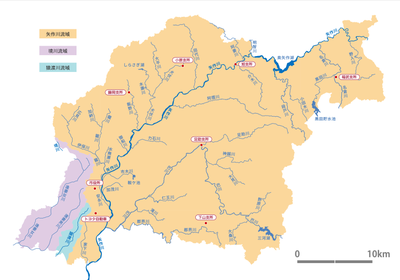

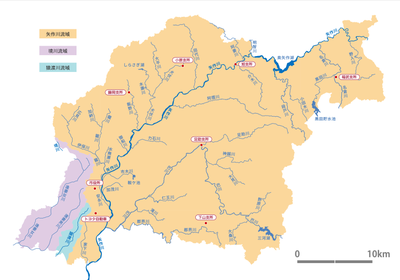

主な河川と流域図[編集]

一級水系矢作川水系[編集]

●矢作川︵やはぎがわ︶ - 本川。一級河川︵指定区間、一部指定区間外区間あり︶。 ●奥矢作湖 ●矢作ダム ●矢作第二ダム ●笹戸ダム ●百月ダム ●阿摺ダム ●越戸ダム ●明治用水頭首工 ●野入川︵のいりがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●平林境川︵たいらばやしさかいがわ︶ 1次支川。流長600メートルの一級河川︵指定区間︶。河川コード台帳による一級河川の名称としては﹁ひらばやしさかいがわ﹂という[9]。 ●名倉川︵なぐらがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間、一部指定区間外区間あり︶。 ●黒田川︵くろだがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●黒田貯水池︵黒田湖︶ ●黒田ダム ●入山川︵いりやまがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●段戸川︵だんどがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間外区間︶。 ●小田木川︵おたぎがわ︶ - 2次支川。上流部は普通河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●富永川︵とみなががわ︶ - 3次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●富永調整池 ●富永ダム ●明智川︵あけちがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●阿妻川︵あづまがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●介木川︵けんぎがわ︶ - 1次支川。上流部は普通河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●田代川︵たしろがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●李川︵すももがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●阿摺川︵あすりがわ︶ - 1次支川。上流部は普通河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●犬伏川︵いぬふせがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●大平川︵おおひらがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●三箇川・木瀬川︵さんががわ・きせがわ︶ - 2次支川。上流部は普通河川三箇川、下流部は一級河川︵指定区間︶木瀬川。 ●しらさぎ湖 ●木瀬ダム ●飯野川︵いいのがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●力石川︵ちからいしがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●御船川︵みふねがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●籠川︵かごがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。なお、河川コード台帳による漢字表記は﹁篭川﹂である[9]。 ●加納川︵かのうがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●伊保川︵いぼがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●広見川︵ひろみがわ︶ - 3次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●水無瀬川︵みなせがわ︶ - 2次支川。上流部は準用河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●市木川︵いちぎがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●鞍ヶ池 ●加茂川︵かもがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●寺部池 ●安永川︵あんえいがわ︶ - 1次支川。上流部は準用河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●巴川︵ともえがわ︶ - 1次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●三河湖 ●羽布ダム ●大桑川︵おおくわがわ︶ - 2次支川。上流部は普通河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●野原川︵のはらがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●神越川︵かみこしがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●大見川︵おおみがわ︶ - 3次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●足助川︵あすけがわ︶ - 2次支川。上流部は準用河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●仁王川︵におうがわ︶ - 2次支川。上流部は準用河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。 ●滝川︵たきがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●郡界川︵ぐんかいがわ︶ - 2次支川。一級河川︵指定区間︶。 ●家下川︵やしたがわ︶ - 1次支川。上流部は準用河川、下流部は一級河川︵指定区間︶。矢作川

(簗平町、2013年(平成25年)9月) -

奥矢作湖

(閑羅瀬町、2008年(平成20年)5月) -

矢作ダム

(岐阜県恵那市串原、2008年(平成20年)5月) -

矢作第二ダム

(岐阜県恵那市串原、2008年(平成20年)5月) -

明治用水頭首工

(水源町・室町、2013年(平成25年)12月) -

野入川

(大野瀬町、2019年(令和元年)8月) -

名倉川

(2020年(令和2年)8月) -

黒田貯水池

(黒田町、2011年(平成23年)7月) -

黒田ダム

(黒田町、2007年(平成19年)3月) -

段戸川

(大多賀町、2014年(平成26年)11月) -

富永調整池

(富永町、2019年(令和元年)8月) -

富永ダム

(富永町、2008年(平成20年)5月) -

介木川

(小渡町、2018年(平成30年)6月) -

田代川

(川見町、2016年(平成28年)11月) -

しらさぎ湖

(木瀬町、2013年(平成25年)7月) -

木瀬ダム

(木瀬町、2013年(平成25年)7月) -

飯野川

(藤岡飯野町、2019年(平成31年)4月) -

御船川

(御船町、2019年(令和元年)5月) -

籠川と猿投山遠望

(亀首町、2019年(令和元年)9月) -

寺部池

(京ケ峰、2011年(平成23年)9月) -

市木川

(市木町、2019年(令和元年)5月) -

加茂川

(東山町、2019年(令和元年)5月) -

巴川と国道420号巴橋

(足助町、2019年(令和元年)6月) -

三河湖

(羽布町、2017年(平成29年)8月) -

羽布ダム

(羽布町、2013年(平成25年)4月) -

野原川

(阿蔵町、2013年(平成25年)11月) -

神越川

(御内町、2016年(平成28年)11月) -

足助川

(足助町、2014年(平成26年)8月) -

郡界川

(大沼町、2019年(令和元年)7月) -

家下川

(上郷町、2019年(平成31年)2月)二級水系境川水系[編集]

●境川︵さかいがわ︶ - 本川。二級河川。 ●長田池︵おさだいけ︶ - 境川の源流とされ、田籾町とみよし市黒笹町の境界上にある。 ●逢妻川・逢妻女川︵あいづまがわ・あいづまめがわ︶ - 1次支川。二級河川。 ●布袋子川︵ほてごがわ︶ - 2次支川。二級河川。 ●逢妻男川︵あいづまおがわ︶ - 2次支川。上流部は準用河川、下流部は二級河川。長田池

(みよし市黒笹町、2013年(平成25年)9月) -

逢妻女川

(本田町、2019年(平成31年)4月) -

逢妻男川

(若林東町、2019年(令和元年)9月)

二級水系猿渡川水系[編集]

- 大風川・猿渡川(おおかぜがわ・さわたりがわ) - 本川。上流部は準用河川、下流部は二級河川。

-

山之手公園を流れる大風川

(山之手、2019年(令和元年)9月) -

猿渡川

(豊田地域文化広場付近、2019年(令和元年)5月)気候[編集]

夏季 ●真夏日︵最高気温が30°C以上の日︶は、近年名古屋と大きな差は無く、年間70日前後と蒸し暑い日が続く。 ●※過去最高気温 39.8°C︵2022年7月1日︶ 冬季 ●北西の季節風が吹く。市街地から海まで約30kmと、やや内陸にあるため、-5°C前後まで冷え込む日が年数回、-7°C前後まで冷え込む日が数年に1回ある。雪はそれほど多くなく、晴天で乾燥した日が多い。 ●※過去最低気温 -8.8°C︵1999年2月4日︶ 山間部 ●夏は市街地に比べ涼しくすごしやすいが、冬は冷え込みが厳しく、面ノ木峠︵標高1,200m︶では時期によっては樹氷ができる。降水量は平野部に比べやや多く、冬季の降雪も比較的多い。 豊田地区︵平野部︶豊田市(1991年- 2020年)の気候 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 最高気温記録 °C (°F) 17.8

(64)22.2

(72)25.1

(77.2)30.5

(86.9)34.4

(93.9)39.3

(102.7)39.8

(103.6)39.6

(103.3)38.1

(100.6)32.2

(90)26.5

(79.7)22.6

(72.7)39.8

(103.6)平均最高気温 °C (°F) 9.1

(48.4)10.3

(50.5)14.2

(57.6)19.9

(67.8)24.7

(76.5)27.7

(81.9)31.5

(88.7)33.3

(91.9)29.2

(84.6)23.3

(73.9)17.4

(63.3)11.6

(52.9)21.0

(69.8)日平均気温 °C (°F) 3.6

(38.5)4.5

(40.1)8.3

(46.9)13.7

(56.7)18.5

(65.3)22.3

(72.1)26.3

(79.3)27.4

(81.3)23.7

(74.7)17.6

(63.7)11.4

(52.5)5.9

(42.6)15.3

(59.5)平均最低気温 °C (°F) −1.3

(29.7)−0.8

(30.6)2.4

(36.3)7.5

(45.5)12.7

(54.9)17.8

(64)22.1

(71.8)23.0

(73.4)19.3

(66.7)12.9

(55.2)6.3

(43.3)1.0

(33.8)10.2

(50.4)最低気温記録 °C (°F) −8.6

(16.5)−8.8

(16.2)−5.6

(21.9)−2.6

(27.3)0.8

(33.4)8.2

(46.8)14.7

(58.5)14.1

(57.4)6.5

(43.7)1.1

(34)−2.5

(27.5)−7.6

(18.3)−8.8

(16.2)降水量 mm (inch) 48.0

(1.89)61.2

(2.409)112.0

(4.409)119.5

(4.705)142.2

(5.598)183.6

(7.228)195.3

(7.689)125.8

(4.953)201.8

(7.945)152.8

(6.016)75.9

(2.988)52.6

(2.071)1,470.4

(57.89)平均月間日照時間 171.6 175.0 198.7 203.0 202.6 148.5 172.1 209.6 161.6 168.6 166.2 165.9 2,143.3 出典:気象庁[10]

- 稲武地区(山間部)

稲武(1991年 - 2020年)の気候 月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年 最高気温記録 °C (°F) 15.3

(59.5)18.2

(64.8)24.1

(75.4)27.4

(81.3)30.5

(86.9)34.7

(94.5)35.5

(95.9)35.0

(95)33.6

(92.5)29.4

(84.9)22.7

(72.9)19.7

(67.5)35.5

(95.9)平均最高気温 °C (°F) 5.4

(41.7)6.9

(44.4)11.1

(52)16.9

(62.4)21.5

(70.7)24.4

(75.9)28.0

(82.4)29.4

(84.9)25.8

(78.4)20.2

(68.4)14.3

(57.7)8.2

(46.8)17.7

(63.9)日平均気温 °C (°F) 0.2

(32.4)1.0

(33.8)4.8

(40.6)10.2

(50.4)15.2

(59.4)19.1

(66.4)22.9

(73.2)23.7

(74.7)20.1

(68.2)14.1

(57.4)7.8

(46)2.5

(36.5)11.8

(53.2)平均最低気温 °C (°F) −4.1

(24.6)−3.9

(25)−0.7

(30.7)3.9

(39)9.3

(48.7)14.7

(58.5)18.9

(66)19.6

(67.3)16.1

(61)9.5

(49.1)2.8

(37)−1.9

(28.6)7.0

(44.6)最低気温記録 °C (°F) −13.9

(7)−16.1

(3)−11.2

(11.8)−5.7

(21.7)−0.9

(30.4)4.3

(39.7)11.3

(52.3)9.6

(49.3)3.8

(38.8)−1.8

(28.8)−6.5

(20.3)−12.0

(10.4)−16.1

(3)降水量 mm (inch) 69.7

(2.744)85.8

(3.378)160.6

(6.323)157.8

(6.213)169.4

(6.669)223.8

(8.811)281.8

(11.094)214.4

(8.441)296.3

(11.665)190.5

(7.5)99.4

(3.913)76.8

(3.024)2,026.2

(79.772)平均月間日照時間 143.9 157.3 183.6 195.2 193.4 136.3 154.3 187.4 149.4 156.3 153.1 139.4 1,949.7 出典:気象庁[11] 地域[編集]

地名[編集]

- 市内の町名

現行の町名については豊田市の町名の一覧を、地名の変遷については豊田市の地名の変遷を参照。

地域会議[編集]

- 逢妻(あいづま)地域会議

- 朝日丘(あさひがおか)地域会議

- 井郷(いさと)地域会議

- 石野(いしの)地域会議

- 梅坪台(うめつぼだい)地域会議

- 上郷(かみごう)地域会議

- 猿投(さなげ)地域会議

- 猿投台(さなげだい)地域会議

- 末野原(すえのはら)地域会議

- 崇化館(そうかかん)地域会議

- 高橋(たかはし)地域会議

- 豊南(ほうなん)地域会議

- 保見(ほみ)地域会議

- 前林(まえばやし)地域会議

- 益富(ますとみ)地域会議

- 松平(まつだいら)地域会議

- 美里(みさと)地域会議

- 竜神(りゅうじん)地域会議

- 若園(わかぞの)地域会議

- 若林(わかばやし)地域会議

- 藤岡(ふじおか)地域会議

- 小原(おばら)地域会議

- 足助(あすけ)地域会議

- 下山(しもやま)地域会議

- 旭(あさひ)地域会議

- 稲武(いなぶ)地域会議

- 藤岡南(ふじおかみなみ)地域会議

- 浄水(じょうすい)地域会議

集合住宅[編集]

県営美和住宅遠景 ︵百々町、2011年︵平成23年︶7月︶

県営初吹住宅 ︵京ケ峰、2019年︵令和元年︶5月︶ 愛知県住宅供給公社 ●神池住宅 - 神池町 ●宮上住宅 - 宮上町 ●宮上北住宅 - 宮上町 ●宮口上住宅 - 宮上町 ●猿投住宅 - 青木町 ●四郷住宅 - 四郷町 ●畝部住宅 - 畝部西町 ●外根住宅 -若林東町 ●保見団地 - 保見ケ丘︵UR都市機構の保見団地とは異なる。一般的には愛知県住宅供給公社側が県営住宅又は県営保見ヶ丘、UR側が公団住宅又は公団保見ヶ丘と区別する。県営と公団は隣接しているが各自治会は地区毎に独立しており、また、豊田市地区委員もそれぞれ別地区扱いとなっている︶ ●渋谷住宅 - 東山町 ●鴛鴨住宅 - 豊栄町 ●美和住宅 - 美和町 ●初吹住宅 - 京ケ峰 ●堤住宅 - 堤町 ●上郷住宅 - 上郷町 ●逢妻住宅 - 逢妻町 ●平芝住宅 - 平芝町 ●挙母住宅 - 栄町 ●夏焼住宅 - 夏焼町 ●手呂住宅 - 手呂町 ●切戸住宅 - 朝日ケ丘 ●竹生住宅 - 久保町

東山住宅遠景 ︵京ケ峰、2019年︵令和元年︶5月︶ 豊田市営住宅- 朝日ケ丘住宅 - 朝日ケ丘

- 飯野住宅 - 藤岡飯野町

- 市木町住宅 - 市木町

- 一ノ木住宅 - 明和町

- 井ノ口住宅 - 井ノ口町

- 岩倉住宅 - 岩倉町

- 乳母ケ入住宅 - 黒田町

- 乳母ケ入ハイツ - 黒田町

- エビネの里 - 杉本町

- 大沼住宅 - 大沼町

- おちべ住宅 - 足助町

- 柏ケ洞住宅 - 柏ケ洞町

- 梶畑住宅 - 桑原町

- 梶畑ハイツ - 桑原町

- 鐘鋳場住宅 - 桑原町

- 神上住宅 - 志賀町

- 牛車住宅 - 朝日ケ丘

- 京ケ峰住宅 - 京ケ峰

- 桑田和住宅 - 桑田和町

- 今朝平住宅 - 足助町

- コーポ梶畑 - 桑原町

- 笹戸住宅 - 笹戸町

- 志賀第1住宅 - 志賀町

- 志賀第2住宅 - 志賀町

- 水源町住宅 - 水源町

- 杉本住宅 - 杉本町

- すまいる聖心住宅 - 聖心町

- 千野住宅 - 桑田和町

- ソト田住宅 - 武節町

- ソト田住宅第2 - 武節町

- 高嶺下住宅 - 野林町

- 近岡住宅 - 近岡町

- 手呂住宅 - 手呂町

- 中河原住宅 - 東梅坪町

- 中根住宅 - 中根町

- 仲道住宅 - 小坂町

- 流田住宅 - 広久手町

- 初吹住宅 - 京ケ峰

- 浜居場住宅 - 志賀町

- 東山住宅 - 東山町

- 松平志賀住宅 - 松平志賀町

- 丸山住宅 - 丸山町

- 美和住宅 - 美和町

- 遊屋住宅ゆうゆう - 遊屋町

- UR都市機構

- 保見団地 - 保見ケ丘

- 大規模マンション等

- ゼスタ浄水タワー

- Tステージ浄水タワーゲート

- Tステージ浄水駅前ルミナリータワー

- タワー・ザ・トヨタ

- パークタワー豊田

高齢者支援施設[編集]

- 豊田市基幹包括支援センター

- 地域包括支援センター

- ひまわり邸地域包括支援センター

- 豊田地域ケア支援センター

- 豊田厚生地域包括支援センター

- 社協包括支援センター

- ほっとかん地域包括支援センター

- トヨタ地域包括支援センター

- 地域包括支援センターくらがいけ

- 地域包括支援センターとよた苑

- 地域包括支援センターかずえの郷

- ひまわりの街地域包括支援センター

- みなみ福寿園地域包括支援センター

- わかばやし園地域包括支援センター

- つつみ園地域包括支援センター

- みのり園地域包括支援センター

- こささの里地域包括支援センター

- 豊田福寿園地域包括支援センター

- 石野の里地域包括支援センター

- 地域包括支援センター猿投の楽園

- 地域包括支援センター保見の里

- 笑いの家地域包括支援センター

- ふじのさと包括支援センター

- 地域包括支援センター藤岡の楽園

- ふくしの里包括支援センター

- 足助地域包括支援センター

- まどいの丘包括支援センター

- ぬくもりの里包括支援センター

- いなぶ包括支援センター

高齢者福祉施設[編集]

百年草

(足助町、2012年(平成24年)3月)- 高齢者福祉施設

- 豊田市老人福祉センター 豊寿園 - 渡刈町

- 豊田市老人福祉センター ぬくもりの里 - 池島町

- 豊田市稲武福祉センター - 桑原町

- 百年草・足助まめだ館 - 足助町

- 豊田市高齢者温泉休養施設 寿楽荘

- 豊田市福祉就業センター ふれあいの家 - 喜多町

- 豊田市福祉就業センター 山室花はうす - 室町

- 養護老人ホーム 若草苑 - 若草町

- 老人憩の家 あさひ荘 - 加塩町

- 特定民間施設 豊田ほっとかん - 本新町

- 軽費老人ホーム ケアハウス豊田

- 軽費老人ホーム ケアハウスみなみ

- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)

- 特別養護老人ホーム豊田福寿園 - 高町

- 特別養護老人ホームみなみ福寿園 - 永覚新町

- 特別養護老人ホームひまわりの街 - 本町

- 特別養護老人ホームひまわり邸 - 栄生町

- 特別養護老人ホームとよた苑 - 野見山町

- 特別養護老人ホーム第2とよた苑 - 大清水町

- 特別養護老人ホーム保見の里 - 保見町

- 特別養護老人ホームすばる - 本新町

- 特別養護老人ホーム第2すばる - 上丘町

- 特別養護老人ホーム豊水園 - 今町

- 特別養護老人ホーム笑いの家 - 滝脇町

- 特別養護老人ホーム小原安立 - 沢田町

- 特別養護老人ホーム豊田みのり園 - 中根町

- 特別養護老人ホーム豊田つつみ園 - 堤町

- 特別養護老人ホーム豊田わかばやし園 - 若林西町

- 特別養護老人ホーム巴の里 - 岩神町

- 特別養護老人ホーム石野の里 - 東広瀬町

- 特別養護老人ホームくらがいけ - 岩滝町

- 特別養護老人ホームアメニティ豊田駅前 - 喜多町

- 特別養護老人ホームうねべの里 - 畝部西町

- 特別養護老人ホームこささの里 - 越戸町

- 特別養護老人ホーム猿投の楽園 - 加納町

- 特別養護老人ホーム益富の楽園 - 古瀬間町

- 特別養護老人ホーム藤岡の楽園 - 西中山町

- 特別養護老人ホーム三九園 - 本地町

- ユニット型特別養護老人ホーム三九園 - 本地町

- 介護老人保健施設

- 豊田老人保健施設 - 川田町

- 老人保健施設ジョイステイ - 平和町

- 老人保健施設ウェルビー - 四郷町

- 老人保健施設かずえの郷 - 和会町

- 高岡介護老人保健施設 - 広田町

- 介護老人保健施設フジオカ - 御作町

- 介護老人保健施設さなげ - 浄水町

- ユニット型介護老人保健施設さなげ - 浄水町

児童養護施設[編集]

- 梅ヶ丘学園 - 梅坪町

人口[編集]

豊田市と全国の年齢別人口分布(2005年) 豊田市の年齢・男女別人口分布(2005年) ■紫色 ― 豊田市

■緑色 ― 日本全国■青色 ― 男性

■赤色 ― 女性 現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。

現在、技術上の問題で一時的にグラフが表示されなくなっています。

豊田市(に相当する地域)の人口の推移総務省統計局 国勢調査より 人口比率[編集]

- 男性人口:219,286人(2014年3月1日)[12]

- 女性人口:202,302人(2014年3月1日)[12]

- 世帯数:168,386世帯(2014年3月1日)[12]

- 外国人登録人口:15,220人、8,371世帯(2006年12月31日)

隣接自治体[編集]

歴史[編集]

原始・古代[編集]

豊田市域では、古くから人の活動が見られ、水入遺跡等から後期旧石器時代の石器が発掘されている。隆起線文土器等が発掘された、酒呑ジュリンナ遺跡は、縄文時代の遺跡としては愛知県内最古のものである。弥生時代には梅坪遺跡等の環濠集落も現れた。また高橋遺跡は、弥生時代の集落跡として三河地方最大級である。古墳時代、児ノ口社には落別王墓とされる前方後円墳が築かれたと伝わる。この他、6世紀に作られた猿投の池田1号墳等、矢作川流域を中心に多数の古墳が造られた[13]。また、古墳時代後期から鎌倉時代初期にかけ猿投窯が作られた。 奈良時代に建立されたとみられる猿投にある国の史跡・舞木廃寺塔跡からは、物部氏菩提寺とされる巨大古代寺院北野廃寺跡︵愛知県岡崎市北野町︶と同型の瓦が出土している[14]。矢作川東部は、古代に賀茂郡︵鴨評︶山田郷・高橋郷と呼ばれ、物部氏の西三河における本拠地の1つだったことが、石神遺跡出土の木簡から確認できる。﹃古事記﹄には、﹁衣﹂﹁許呂母﹂︵ころも︶の地名が登場する。奈良時代の好字二字令によって、挙母︵ころも︶という表記が用いられるようになった。一説に、三河湾の衣浦は、この衣︵ころも︶から由来するとも言う。平安時代には、伊保郷、高橋郷、挙母︵衣︶郷、畝部郷、若林郷等が成立し、その後高橋荘、高橋新荘︵足助荘︶、碧海荘、重原荘等の荘園が開発された[15]。中世・近世[編集]

鎌倉時代、鎌倉幕府重臣の中条氏が高橋荘地頭となり、室町時代にかけて、国人領主の三河鈴木氏や三宅氏を被官として、挙母城を築いて支配した。中条氏は猿投神社に多くの寄進をし、長興寺を菩提寺として建立した。また、足助は平安時代末期に奥三河の大部分を占める足助荘の荘官となった足助氏が、足助城等足助七屋敷を築いて支配したとされる。足助荘は後宇多院領、のち八条院領、大覚寺統領で、足助重範等の足助氏は南朝に与し衰亡し三河鈴木氏に代わった。室町時代、飯盛山の足助氏居館跡には、菩提を弔うため香積寺が建立された。松平郷では国人領主の松平氏が興って、岩津城︵岡崎市岩津町︶に進出すると松平郷松平家が分家され置かれた。 戦国時代、明応2年︵1493年︶10月の井田野の戦い︵岡崎市井田町︶で松平氏宗家第4代松平親忠に敗北して以降中条氏は衰退した。松平郷付近には親忠の子が分家し、大給松平家、滝脇松平家が置かれた。中条氏被官三河鈴木氏は寺部、酒呑、足助等に分家し、寺部城、足助城等を居城としたが、武田信玄や今川氏の傘下等を経て永禄7年︵1564年︶以降岡崎城の徳川家康家臣となった。同じく足助にまで勢力を伸ばしていた中条氏被官三宅氏も、永禄9年︵1558年︶以降徳川家康の家臣となった。稲武は、山家三方衆菅沼氏が支配して武節城を築いたが、武田信玄に奪われ、武田氏滅亡後は徳川家康家臣の奥平氏が支配した。 江戸時代、衣︵挙母︶には挙母藩が置かれ、城下町として栄えた。慶長9年︵1604年︶に衣に1万石で入部した三宅氏は、現在の名鉄豊田市駅に程近い位置に桜城という城を築いたが、のちに領主の交代に伴い破却された。寛延2年︵1749年︶に内藤氏が挙母に2万石で入部し、桜城の改修を図ったが、完成直前に矢作川の氾濫により流出した。そのため、内藤家2代・内藤学文︵さとふみ︶によって、高台の童子山に新たな城である七州城が築かれた。このため城下町の範囲は、旧来の豊田市駅周辺の地域と現在の豊田市美術館や名鉄上挙母駅などを含む地域に大きく二分される。 足助には交代寄合旗本の本多家の治める陣屋︵足助陣屋︶があった。寺部には尾張藩重臣の渡辺家1万石の陣屋があった。酒呑には旗本酒呑鈴木家の1,120石の陣屋があった。松平郷には、交代寄合旗本松平家の陣屋が置かれた。一時期、市北部の伊保にも伊保藩が置かれたが、短期間で消滅している。また、市内の一部には刈谷藩領、岡崎藩領もあった[15]。近代・現代[編集]

豊田市における市町村合併の経緯 昭和 ●1951年3月1日‥西加茂郡挙母町が挙母市として市制施行。 ●1951年11月22日‥市章を制定する[16]。 ●1956年9月30日‥西加茂郡高橋村を編入。 ●1959年1月1日‥市名を豊田市に変更。 ●1960年9月21日‥デトロイト市と姉妹都市提携を結ぶ[17]。 ●1964年3月1日‥碧海郡上郷町を編入。 ●1965年3月‥市の花をヒマワリに決定。9月1日、碧海郡高岡町を編入。 ●1967年4月1日‥西加茂郡猿投町を編入。 ●1968年‥第1回豊田まつり開催。 ●1970年4月1日‥東加茂郡松平町を編入。 ●1972年7月13日 - 昭和47年7月豪雨により市内で土砂災害が多発。愛知県は豊田市に災害救助法を発動した[18]。 ●1975年‥豊田市文化芸術センター開館。 ●1979年‥名鉄豊田新線︵現豊田線︶が開通。 ●1981年‥豊田市最大と言われた養蚕工場﹁加茂蚕糸﹂閉鎖。豊田市文化芸術センターと新たに建設された大ホールを統合する形で豊田市民文化会館開館。 ●1984年‥加茂蚕糸跡地に豊田産業文化センター開館。 ●1988年‥愛知環状鉄道が開業。 平成 ●1995年11月‥谷口吉生設計による豊田市美術館開館。庭園はピーター・ウォーカーの設計。 ●1998年‥中核市となる。参合館開業、旧豊田市立図書館が豊田中央図書館として平芝町より移転。豊田市能楽堂、豊田市コンサートホール開業。 ●1999年‥豊田大橋が開通。 ●2001年‥豊田スタジアムオープン。 ●2005年3月6日‥東部丘陵線︵リニモ︶が開業。 ●2005年3月19日‥東海環状自動車道が開通。 ●2005年4月1日‥西加茂郡藤岡町・小原村、東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町を編入し、現在の豊田市となる。 ●2017年11月25日‥イオンシネマ豊田KiTARAなどが入居する再開発ビル﹁KiTARA﹂がオープン。 令和 ●2019年‥ラグビーワールドカップ2019が、開催12都市の1つとして、豊田スタジアムで開催。 ●2022年11月‥衆議院の10増10減に伴う公職選挙法改正による小選挙区の区割り変更により稲武地区(旧稲武町域)が愛知11区へ変更される。これにより豊田市全域が愛知11区となった。 ●2024年4月26日‥豊田市郷土資料館と豊田市近代の産業とくらし発見館の機能を統合し、移転した愛知県立豊田東高等学校の跡地に豊田市博物館が開館[19]。自治体の変遷[編集]

市域における自治体の変遷

郡 明治22年以前 明治22年

10月1日

町村制施行明治22年 - 明治33年 明治34年 - 大正15年 昭和元年 - 昭和64年 平成元年 - 現在 現在 西

加

茂

郡挙母村 挙母村 明治25年1月29日

町制 挙母町明治39年7月1日

合併 挙母町昭和26年3月1日

市制 挙母市昭和34年1月1日

改称 豊田市豊田市 豊田市 梅ケ坪村 梅坪村 梅坪村 本地村 逢妻村 逢妻村 土橋村 千足村 金谷村 根川村 根川村 下林村 下市場村 長興寺村 今村 西山室村 西宮口村 宮口村 宮口村 寺部村 寺部村 寺部村 明治39年7月1日

合併 高橋村昭和31年9月30日

挙母市に編入古瀬間村 益富村 益富村 南古瀬間村 西大見村 飛泉村 牛野村 野見村 野見村 野見村 東山室村 御立村 森村 下渡合村 渋川村 渋川村 渋川村 上野山村 上野山村 上野山村 市木村 市木村 市木村 平井村 平井村 平井村 矢並村 四谷村 四谷村 岩滝村 池田村 元山中村 明治39年7月1日

合併 石野村昭和30年3月1日

猿投町に編入猿投町 昭和42年4月1日

豊田市に編入力石村 石下瀬村 石下瀬村 石下瀬村 東枝下村 東広瀬村 国附村 小峰村 中切村 中野村 中野村 中金村 野口村 山路村 室村 椿村 小白見村 寺谷下村 七重村 七重村 手呂村 成合村 千鳥村 上鷹見村 下鷹見村 小呂村 伊保堂村 伊保村 伊保村 明治39年7月1日

合併 保見村上伊保村 下伊保村 殿貝津村 田籾村 八草村 橋見村 橋見村 篠原村 西広見村 大畑村 猿投村 広沢村 広沢村 明治39年7月1日

合併 猿投村昭和28年4月1日

町制 猿投町本徳村 乙部村 亀首村 加納村 舞木村 四郷村 上郷村 上郷村 荒井村 花本村 越戸村 御船村 西広瀬村 富貴下村 富貴下村 西枝下村 藤沢村 明治39年7月1日

合併 石野村昭和30年3月1日

猿投町に編入富田村 松嶺村 押沢村 御作村 明治39年7月1日

合併 藤岡村藤岡村 昭和53年4月1日

町制 藤岡町藤岡町 平成17年4月1日

豊田市に編入上川口村 下川口村 飯野村 藤河村 藤河村 西中山村 深見村 田茂平村 迫村 北一色村 石飛村 上渡合村 高岡村 高岡村 折平村 北曽木村 石畳村 西市野々村 白川村 大岩村 三箇村 木瀬村 西細田村 本城村 本城村 明治39年7月1日

合併 小原村小原村 小原村 市場村 大坂村 大草村 鍛冶屋敷村 李村 百月村 簗平村 川下村 日面村 平畑村 榑俣村 乙ケ林村 豊原村 豊原村 大平村 寺平村 荷掛村 大洞村 三ツ久保村 沢田村 西萩平村 千洗村 喜佐平村 北篠平村 上仁木村 福原村 福原村 東市野々村 北村 川見村 柏ケ洞村 雑敷村 前洞村 大ケ蔵連村 小村 田代村 永太郎村 清原村 清原村 松名村 下仁木村 遊屋村 西丹波村 平岩村 宮代村 苅萱村 岩下村 大倉村 北大野村 東

加

茂

郡松平村 松平村 松平村 明治39年5月1日

合併 松平村松平村 昭和36年11月1日

町制 松平町昭和45年4月1日

豊田市に編入豊田市 九久平村 小川村 小川村 中村 中垣戸村 桂野村 川向村 七売村 滝脇村 西大沼村 長沢村 遊平村 林添村 下河内村 大給村 鍋田村 曲り村 岩倉村 志賀村 志賀村 赤原村 六ツ木村 正作村 豊栄村 豊栄村 大楠村 簗山村 堤立村 大田村 茅原村 椿木村 歌石村 羽明村 大津村 二口村 下屋敷村 所石村 杉木村 仁王村 東宮口村 真垣内村 南簗平村 日明村 岩谷村 明治39年5月1日

合併 盛岡村昭和30年4月1日

足助町に編入足助町 足助町 平成17年4月1日

豊田市に編入下平村 霧山村 穂積村 穂積村 則定村 酒呑村 明治39年5月1日

合併 松平村松平村 昭和36年11月1日

町制 松平町昭和45年4月1日

豊田市に編入豊田市 白瀬村 重田和村 西野村 二本木村 足助村 足助村 明治23年12月17日

町制 足助町足助町 足助町 足助町 足助町 平成17年4月1日

豊田市に編入中之御所村 今朝平村 上国谷村 盛岡村 盛岡村 明治39年5月1日

合併 盛岡村昭和30年4月1日

足助町に編入四ツ松村 冷田村 上小田村 沢ノ堂村 平折村 国閑村 上脇村 下佐切村 上佐切村 下国谷村 中国谷村 桑原田村 栃本村 大野村 野林村 籠林村 井ノ口村 追分村 寺沢村 近岡村 大島村 田振村 岩神村 戸中村 金沢村 金沢村 川端村 山蕨村 山ケ谷村 明治39年5月1日

合併 賀茂村浅谷村 有洞村 綾渡村 大蔵連村 椿立村 室平村 室口村 足口村 漆畑村 山ノ中立村 東大見村 葛沢村 安実京村 御内蔵連 明川村 伊勢神村 伊勢神村 連谷村 平沢村 大多賀村 桑田和村 賀茂村 賀茂村 千田村 上貝戸村 二夕宮村 東丹波村 上八木村 怒田沢村 市ケ瀬村 龍岡村 須田村 足原村 千野村 菅生村 越田和村 川面村 五反田村 久木村 明治26年2月2日

分立 大和村明治39年5月1日

合併 阿摺村林間村 林間村 深折村 北小田村 大井村 福知村 南細田村 大地沢村 豊岡村 安代村 八桑村 新盛村 菅田和村 玉ケ瀬村 玉野村 永野村 西樫尾村 広岡村 阿摺村 阿摺村 東渡合村 小町村 御蔵村 実栗村 大蔵村 切山村 小手沢村 月原村 摺村 明治27年6月4日

分立 瑞穂村葛村 深田村 白山村 東広見村 栃ノ沢村 中立村 大河原村 東中山村 大塚村 塩ノ沢村 牛地村 生駒村 生駒村 明治39年5月1日

合併 旭村旭村 旭村 昭和42年4月1日

町制 旭町旭町 小滝野村 田津原村 閑羅瀬村 余平村 介木村 介木村 太田村 万町村 明賀村 小渡村 時瀬村 槙本村 築羽村 築羽村 小畑村 坪崎村 日下部村 伯母沢村 岡村 八幡村 高蔵村 上伊熊村 伊熊村 下伊熊村 惣田村 沢尻村 杉本村 野見村 野見村 大垣内村 源重村 九沢村 白石村 東加塩村 押手村 押井村 二井寺村 万根村 菊田村 鳥巣村 榊野村 月畑村 小沢村 能見村 有間村 笹戸村 市平村 池島村 大坪村 大坪村 高能村 東萩平村 岐

阜

県

恵

那

郡浅谷村 浅谷村 浅谷村 明治23年5月1日

合併 三濃村(一部)三濃村(一部) 昭和30年4月1日

愛知県東加茂郡

旭村に編入須渕村 一色村 野原村 野原村 上切村 上中切村 下中切村 下切村 北

設

楽

郡稲橋村 稲橋村 稲橋村 稲橋村 昭和15年5月10日

合併 稲武町平成15年10月1日

所属変更 東加茂郡

(東加茂郡稲武町)夏焼村 中当村 野入村 大野瀬村 押山村 武節町村 北設楽郡

武節村武節村 武節村 桑原村 御所貝津村 川手村 黒田村 小田木村 東

加

茂

郡富永村 東蘭村 下山村 下山村 明治39年5月1日

合併 下山村下山村 下山村 下山村 和合村 荻島村 神殿村 平瀬村 田平沢村 栃立村 黒岩村 梶村 黒坂村 大桑村 芦原子村 小松野村 東大沼村 大沼村 大沼村 花園村 花沢村 柵沢村 槙ケ田和村 長峯村 切二木村 高野村 富義村 富義村 野原村 阿蔵村 阿蔵村 保殿村 梨野村 宇連野村 吉平村 大林村 立岩村 羽布村 額

田

郡上田代村 田折村 下山村

(一部)下山村

(一部)下山村

(一部)昭和31年9月30日

東加茂郡下山村

に編入折地村 田代村 蕪木村 蘭村 碧

海

郡上中島村 畝部村 畝部村 明治39年5月1日

合併 上郷村上郷村 昭和36年4月1日

町制 上郷町昭和39年3月1日

豊田市に編入豊田市 阿弥陀堂村 川端村 中切村 配津村 国江村 宗定村 馬場村 枡塚村 枡塚村 枡塚村 粟寺村 隣松寺村 寿恵野村 寿恵野村 渡刈村 永覚新郷 鴛鴨村 上野村 上野村 上野村 和会村 和会村 和会村 福受新郷 広畔新郷 若林村 若園村 若園村 明治39年5月1日

合併 高岡村昭和31年5月1日

町制 高岡町昭和40年9月1日

豊田市に編入花園村 吉原村 駒場村 駒場村 駒場村 中田村 竹村 竹村 竹村 大林村 西田新郷 堤村 堤村 堤村 乙尾村 行政[編集]

市長[編集]

- 市長:太田稔彦(2012年2月19日就任)

- 歴代市長

代 氏名 就任日 退任日 備考 初代 渡辺釟吉 1951年3月1日 1955年4月29日 1946年準公選により挙母町長に当選[20]。

1947年決選投票により公選町長初当選[21]。

1951年3月1日に市制施行し、挙母市誕生。

同年4月23日、任期満了に伴う市長選で当選[22]。2代 中村寿一 1955年4月30日 1956年1月6日 1929年~1946年挙母町長。任期中に死去。 3代 長坂貞一 1956年2月19日 1964年2月18日 1959年1月1日に市名を豊田市に変更。 4代 佐藤保 1964年2月19日 1976年2月18日 5代 西山孝 1976年2月19日 1988年2月18日 6代 加藤正一 1988年2月19日 2000年2月18日 7代 鈴木公平 2000年2月19日 2012年2月18日 8代 太田稔彦 2012年2月19日 現職 市政機関[編集]

- 市役所・支所

- 豊田市役所 - 西町

- 高橋支所 - 東山町

- 上郷支所 - 上郷町

- 高岡支所 - 高岡町

- 猿投支所 - 四郷町

- 保見出張所 - 保見町

- 石野出張所 - 力石町

- 松平支所 - 九久平町

- 藤岡支所 - 藤岡飯野町

- 小原支所 - 小原町

- 足助支所 - 足助町

- 下山支所 - 大沼町

- 旭支所 - 小渡町

- 稲武支所 - 稲武町

- 豊田市駅西口サービスセンター

-

高橋支所

(2019年(令和元年)5月) -

上郷支所

(2017年(平成29年)5月) -

高岡支所

(2019年(平成31年)4月) -

猿投支所

(2018年(平成30年)11月) -

保見出張所

(2017年(平成29年)5月) -

石野出張所

(2019年(平成31年)4月) -

松平支所

(2019年(令和元年)7月) -

藤岡支所

(2019年(平成31年)4月) -

小原支所

(2019年(令和元年)8月) -

足助支所

(2012年(平成24年)3月) -

下山支所

(2021年(令和3年)10月) -

旭支所

(2019年(令和元年)8月) -

稲武支所

(2019年(令和元年)9月)

財政[編集]

2019年度(平成31年度)当初予算案[23]

会計名 予算額 前年度対比 一般会計 1,843億円 2.2%増 特別会計 725億312万円 2.0%増 企業会計 344億9,337万円 7.7%減 全会計 2,912億9,650万円 0.9%増 市のシンボル[編集]

- 木・花のどちらも豊田加茂合併協議会の合意により「豊田市の例による」として市域拡大後もそのまま引き継がれ、旧町村が制定していたものは個別に「地域のシンボル」として扱われることになった。

2023年(令和5年)4月時点では、中核市の中で2005年(平成17年)に旧市民歌が新設合併で失効したままの富山市と共に市歌やそれに準じた市民愛唱歌、イメージソング等を作成していない。挙母市の時代に市歌制定委員会が立ち上げられ、西條八十の選定で「挙母音頭」「挙母小唄」を、また豊田市への改称後には服部龍太郎の選定で「豊田音頭」「豊田小唄」をご当地ソングとしてそれぞれ作成したが、豊田加茂合併協議会では合併後の市歌制定に関する取り決め等は行われなかった。

議会[編集]

豊田市議会[編集]

詳細は「豊田市議会」を参照愛知県議会[編集]

詳細は「2019年愛知県議会議員選挙」を参照候補者名 当落 年齢 党派名 新旧別 得票数 鈴木雅博 当 39 自由民主党 現 39,058票 神谷和利 当 58 自由民主党 新 32,983票 桜井秀樹 当 58 無所属 新 31,133票 樹神義和 当 50 無所属 現 28,999票 加藤貴志 当 45 公明党 新 23,511票 大村義則 落 62 日本共産党 新 13,894票 衆議院[編集]

- 愛知県第11区

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 重複 当 八木哲也 74 自由民主党 前 158,018票 本多信弘 45 日本共産党 新 36,788票 ○ 梅村忠司 65 無所属 新 33,990票 - 愛知県第14区

- 選挙区:愛知14区(豊川市、蒲郡市、新城市、豊田市(旧・稲武町域)、幸田町、設楽町、東栄町、豊根村)

- 任期:2021年10月31日 - 2025年10月30日

- 投票日:2021年10月31日

- 当日有権者数:296,452人[25]

- 投票率:62.26%

当落 候補者名 年齢 所属党派 新旧別 得票数 重複 当 今枝宗一郎 37 自由民主党 前 114,160票 ○ 田中克典 47 立憲民主党 新 59,462票 ○ 野澤康幸 33 日本共産党 新 7,689票 出先機関・施設[編集]

豊田合同庁舎(2019年(平成31年)1月)。豊田税務署、名古屋法務局豊田支局、豊田区検察庁が入る。 国家機関[編集]

厚生労働省[編集]

- 名古屋広域事務センター

- 豊田年金事務所 - 神明町

- 愛知労働局

国土交通省[編集]

- 西三河自動車検査登録事務所 - 若林西町

財務省[編集]

- 国税庁

防衛省[編集]

- 豊田地域事務所 - 喜多町

法務省[編集]

- 愛知少年院 - 浄水町

- 豊田支局 - 常盤町(合同庁舎内)

- 豊田公証役場 - 喜多町

農林水産省[編集]

- 中部森林管理局愛知森林管理事務所・豊田森林事務所 - 昭和町

裁判所[編集]

- 簡易裁判所

- 豊田簡易裁判所 - 十塚町

県政機関[編集]

- 西三河県民事務所豊田庁舎 - 元城町(豊田加茂総合庁舎)

- 豊田加茂旅券コーナー - 若宮町

- 豊田加茂県税事務所 - 元城町(豊田加茂総合庁舎)

- 豊田加茂福祉相談センター - 元城町

- 豊田加茂農林水産事務所 - 元城町(豊田加茂総合庁舎)

- 豊田加茂農林水産事務所森林整備課 - 足助町

- 豊田加茂農業普及指導センター - 元城町

- 中央家畜保健衛生所豊田加茂支所 - 栄生町

- 豊田加茂建設事務所 - 常盤町

- 豊田加茂建設事務所足助支所 - 足助町

- 動物保護管理センター - 穂積町

- あいち産業科学技術総合センター - 八草町

- 県有林事務所足助業務課 - 足助町

- 西三河水道事務所 豊田浄水場 - 浄水町

施設[編集]

警察[編集]

- 本部

- 警察署

消防[編集]

- 本部

活動履歴が残っていない「幽霊団員」が全国で最も多く(1171人)、不適切な支出である可能性が報道された。[26]

医療[編集]

- 主な医療施設

- 豊田厚生病院 - 浄水町

- トヨタ記念病院 - 平和町

- 南豊田病院 - 広美町

- 足助病院 - 岩神町

- 仁大病院 - 猿投町

- 豊田西病院 - 保見町

- 豊田地域医療センター - 西山町

- 衣ヶ原病院 - 広久手町

- 三九朗病院 - 小坂町

- 菊池病院 - 若宮町

- さくら病院 - 豊栄町

- 家田病院 - 畝部西町

- 吉田整形外科病院 - 御立町

- 斉藤病院 - 四郷町

- 鈴木病院 - 月見町

- 中野胃腸病院 - 駒新町

- 名豊病院 - 竹元町

- 三九朗東リハビリテーション病院 - 野見山町

- その他の医療施設

- 豊田市立乙ケ林診療所 - 乙ケ林町

保健衛生[編集]

- 豊田市保健所 - 西町

- 豊田食肉センター - 秋葉町

- 豊田市動物愛護センター - 矢並町

健康福祉[編集]

豊田市福祉センター

(2018年(平成30年)11月)- 豊田市保健センター

- 豊田市福祉センター - 錦町

- 豊田市小原福祉センターふくしの里 - 沢田町

- 豊田市下山保健福祉センターまどいの丘 - 神殿町

- 豊田市藤岡福祉センターふじのさと - 藤岡飯野町

郵便局[編集]

(太字はゆうゆう窓口設置郵便局を示す。)

- 豊田朝日郵便局 - 朝日町

- 豊田梅坪郵便局 - 東梅坪町

- 豊田喜多町郵便局 - 喜多町

- 豊田新町郵便局 - 新町

- 豊田水源郵便局 - 水源町

- 豊田司郵便局 - 司町

- 豊田土橋郵便局 - 土橋町

- 豊田美山郵便局 - 美山町

- 豊田山之手郵便局 - 山之手

- 豊田郵便局 - 十塚町

- 豊田若宮郵便局 - 月見町

- 豊田市木郵便局 - 市木町

- 豊田五ケ丘郵便局 - 五ケ丘

- 豊田神池郵便局 - 神池町

- 豊田高橋郵便局 - 高橋町

- 豊田東山郵便局 - 東山町

- 畝部簡易郵便局 - 畝部東町

- 上郷郵便局 - 上郷町

- すえの簡易郵便局 - 鴛鴨町

- 豊田永覚郵便局 - 永覚新町

- 豊田渡刈簡易郵便局 - 渡刈町

- 豊田大林郵便局 - 大林町

- 豊田駒場郵便局 - 駒場町

- 豊田高岡郵便局 - 若林西町

- 豊田堤郵便局 - 堤町

- 豊田中町郵便局 - 中町

- 豊田花園郵便局 - 花園町

- 豊田北郵便局 - 四郷町

- 豊田平戸橋郵便局 - 平戸橋町

- 豊田浄水簡易郵便局 - 浄水町

- 豊田保見ケ丘郵便局 - 保見ケ丘

- 豊田八草簡易郵便局 - 八草町

- 保見郵便局 - 保見町

- 石野郵便局 - 力石町

- 坂上簡易郵便局 - 坂上町

- 松平郵便局 - 九久平町

- 藤岡西中山簡易郵便局 - 西中山町

- 藤岡郵便局 - 藤岡飯野町

- 御作簡易郵便局 - 御作町

- 大草郵便局 - 小原町

- 小原平畑簡易郵便局 - 平畑町

- 小原郵便局 - 上仁木町

- 道慈簡易郵便局 - 大平町

- 足助郵便局 - 足助町

- 阿摺郵便局 - 大蔵町

- 国谷簡易郵便局 - 国谷町

- 盛岡郵便局 - 則定町

- 阿蔵簡易郵便局 - 阿蔵町

- 下山郵便局 - 大沼町

- 羽布郵便局 - 羽布町

- 旭郵便局 - 小渡町

- 明川郵便局 - 明川町

- 杉本郵便局 - 杉本町

- 稲武郵便局 - 稲武町

-

豊田郵便局

(2018年(平成30年)10月) -

豊田高岡郵便局

(2019年(令和元年)9月) -

豊田北郵便局

(2010年(平成22年)12月) -

足助郵便局

(2010年(平成22年)11月) -

旭郵便局

(2010年(平成22年)11月) -

稲武郵便局

(2019年(令和元年)9月)文化施設[編集]

●参合館 - 豊田市中央図書館、豊田市能楽堂、豊田市コンサートホール ●豊田市民文化会館 - 小坂町 ●豊田産業文化センター - 小坂本町 ●豊田市自然観察の森 - 東山町 ●愛知県立旭高原少年自然の家 - 小滝野町 ●総合野外センター - 坂上町 ●豊田市青少年センター - 小坂本町 ●体育とスポーツの図書館 - 足助町 ●豊田地域文化広場 - 西田町 ●先端技術産業振興プラザ︵閉館︶ ●ものづくり創造拠点 SENTAN - 挙母町。以前は豊田市役所分庁舎であったがものを改築し、2017年9月に開設[27]。 ●藤岡ふれあいの館 - 藤岡飯野町 ●森林会館 - 東広瀬町参合館

(2017年(平成29年)6月) -

豊田市民文化会館

(2019年(令和元年)9月) -

豊田産業文化センター

(2018年(平成30年)11月) -

自然観察の森 ネイチャーセンター

(2019年(令和元年)5月) -

豊田地域文化広場けやきホール

(2019年(令和元年)5月) -

先端技術産業振興プラザ

(2014年(平成26年)10月)

交流施設[編集]

- 逢妻交流館 - 田町

- 朝日丘交流館 - 御幸町

- 井郷交流館・猿投コミュニティセンター - 四郷町

- 石野交流館 - 力石町

- 梅坪台交流館 - 梅坪町

- 上郷交流館・上郷コミュニティセンター - 上郷町

- 猿投北交流館 - 加納町

- 猿投台交流館 - 青木町

- 末野原交流館 - 豊栄町

- 崇化舘交流館 - 昭和町

- 高橋交流館 - 高橋町

- 豊南交流館 - 水源町

- 保見交流館 - 保見町

- 前林交流館 - 前林町

- 益富交流館 - 志賀町

- 松平交流館・松平コミュニティセンター - 九久平町

- 美里交流館 - 美里

- 竜神交流館 - 竜神町

- 若園交流館 - 花園町

- 若林交流館 - 若林東町

- 藤岡交流館 - 藤岡飯野町

- 小原交流館 - 永太郎町

- 足助交流館 - 足助町

- 下山交流館 - 下山町

- 旭交流館 - 小渡町

- 稲武交流館 - 稲武町

- 藤岡南交流館 - 西中山町

- 浄水交流館 - 大清水町

- 高橋コミュニティセンター - 東山町

- 高岡コミュニティセンター - 高岡町

- 西部コミュニティセンター(豊田ほっとかん) - 本新町

-

逢妻交流館

(2023年(令和5年)9月) -

井郷交流館・猿投コミュニティセンター

(2018年(平成30年)11月) -

石野交流館

(2019年(平成31年)4月) -

梅坪台交流館

(2017年(平成29年)5月) -

上郷交流館・上郷コミュニティセンター

(2017年(平成29年)5月) -

猿投北交流館

(2019年(平成31年)2月) -

猿投台交流館

(2019年(令和元年)9月) -

末野原交流館

(2019年(令和元年)9月) -

崇化館交流館

(2017年(平成29年)6月) -

高橋交流館

(2019年(平成31年)3月) -

豊南交流館

(2019年(令和元年)9月) -

保見交流館

(2017年(平成29年)5月) -

前林交流館

(2019年(令和元年)5月) -

益富交流館

(2019年(令和元年)8月) -

松平交流館・松平コミュニティセンター

(2019年(令和元年)7月) -

美里交流館

(2019年(令和元年)8月) -

竜神交流館

(2019年(令和元年)9月) -

若林交流館

(2019年(令和元年)9月) -

藤岡交流館

(2021年(令和3年)2月) -

足助交流館

(2019年(令和元年)6月) -

下山交流館

(2019年(令和元年)6月) -

旭交流館

(2019年(令和元年)8月) -

稲武交流館

(2019年(令和元年)9月) -

浄水交流館

(2018年(平成30年)6月) -

高橋コミュニティセンター

(2019年(令和元年)5月) -

高岡コミュニティセンター

(2019年(平成31年)4月) -

西部コミュニティセンター(豊田ほっとかん)

(2019年(令和元年)8月)

運動施設[編集]

- 体育館等

- 豊田スタジアム - 千石町

- スカイホール豊田(豊田市総合体育館・豊田市武道館) - 八幡町

- トヨタスポーツセンター - 保見町

- 豊田市運動公園 - 高町

- 東山体育センター - 宝来町

- 高岡公園体育館 - 中田町

- 柳川瀬公園体育館 - 畝部東町

- 西部体育館 - 西新町

- 旭総合体育館 - 下切町

- 逢妻運動広場 - 西新町

- 高橋運動広場 - 高橋町

- 松平運動広場 - 大内町

- 保見運動広場 - 保見ケ丘

- 石野運動広場 - 東広瀬町

- 東山運動広場 - 宝来町

- 古瀬間運動広場 - 古瀬間町

- 若園運動広場 - 吉原町

- 岩倉運動広場 - 岩倉町

- 末野原運動広場 - 豊栄町

- 高岡公園グラウンド - 中田町

- 藤岡体育センター - 藤岡飯野町

- 藤岡テニスコート - 藤岡飯野町

- 藤岡運動広場 - 折平町

- 藤岡総合グラウンド野球場 - 木瀬町

- 藤岡山村広場 - 白川町

- 足助トレーニングセンター - 足助町

- 足助グラウンド - 足助町

- 足助テニスコート - 足助町

- 足助農山村広場 - 大蔵町

- 下山トレーニングセンター - 大沼町

- 下山運動場 - 大沼町

- 稲武夏焼グラウンド - 夏焼町

- 小原トレーニングセンター - 市場町

- 井上公園水泳場 - 井上町

- 豊田スタジアムプール(豊田スタジアム内)

- 毘森公園水泳場 - 小坂町

- 豊田地域文化広場プール - 西田町

- 加茂川公園プール - 東山町

- 足助プール - 足助町

- 下山西部プール - 下山田代町

-

豊田スタジアム遠望

(2019年(令和元年)8月) -

スカイホール豊田

(2012年(平成24年)4月) -

高岡公園体育館

(2019年(令和元年)9月) -

西部体育館

(2019年(令和元年)9月) -

井上公園水泳場

(2018年(平成30年)11月) -

足助トレーニングセンター

(2019年(令和元年)6月) -

下山トレーニングセンター

(2019年(令和元年)6月) -

旭総合体育館

(2018年(平成30年)6月)

- ゴルフ場

- 稲武OGMカントリークラブ

- 小原カントリークラブ

- 加茂ゴルフ倶楽部

- 京和カントリー倶楽部

- ゴルフ倶楽部大樹旭コース

- ゴルフ倶楽部大樹豊田コース

- 笹戸カントリークラブ

- さなげカントリークラブ

- セントクリークゴルフクラブ

- 中京ゴルフ倶楽部石野コース

- 貞宝カントリークラブ

- 豊田カントリー倶楽部

- 名古屋グリーンカントリークラブ

- 名古屋広幡ゴルフコース

- 南山カントリークラブ

- パインズゴルフクラブ

- 東名古屋カントリークラブ

- 藤岡カントリークラブ

- 藤岡ショートコース

- ロイヤルカントリークラブ下山コース

対外関係[編集]

姉妹都市・提携都市[編集]

海外[編集]

- 姉妹都市

都市名 国名 地域名 提携年月日 デトロイト市  アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

ミシガン州 1960年(昭和35年)9月21日 姉妹都市提携 ベンド市  アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

オレゴン州 1997年(平成9年) 旧藤岡町と姉妹都市提携 ダービー市  イギリス連合王国

イギリス連合王国

イングランド王国 ダービーシャー州

イングランド王国 ダービーシャー州

1998年(平成10年)11月16日 姉妹都市提携 南ダービーシャー市  イギリス連合王国

イギリス連合王国

イングランド王国 ダービーシャー州

イングランド王国 ダービーシャー州

1998年(平成10年)11月16日 姉妹都市提携 フレンドシップ相手国 2005年に開催された愛知万博で、愛知県内の市町村︵名古屋市を除く︶が120の万博公式参加国をそれぞれ﹁一市町村一国フレンドシップ事業﹂としてフレンドシップ相手国として迎え入れた[28]。 アメリカ合衆国

アメリカ合衆国

イギリス連合王国

イギリス連合王国

カザフスタン共和国

カザフスタン共和国

スリランカ民主社会主義共和国

スリランカ民主社会主義共和国

大韓民国

大韓民国

ネパール連邦民主主義共和国

ネパール連邦民主主義共和国

パプアニューギニア独立国

パプアニューギニア独立国

フィンランド共和国

フィンランド共和国

メキシコ合衆国

メキシコ合衆国

ロシア連邦

その他

●イクレイ

持続可能性を目指す地方自治体による国際的な組織。愛知県と名古屋市も所属している。

●SDGs未来都市

自治体が持続可能な開発目標︵SDGs︶の達成に向けた取り組み・提案を行い、国に選定されたもの。2018年︵平成30年︶6月15日に指定された。

ロシア連邦

その他

●イクレイ

持続可能性を目指す地方自治体による国際的な組織。愛知県と名古屋市も所属している。

●SDGs未来都市

自治体が持続可能な開発目標︵SDGs︶の達成に向けた取り組み・提案を行い、国に選定されたもの。2018年︵平成30年︶6月15日に指定された。

国内[編集]

提携都市都市名 都道府県 地方名 提携年月日 名古屋市  愛知県

愛知県

中部地方 1986年(昭和61年)10月24日 ふれあい協定提携 中津川市  岐阜県

岐阜県

中部地方 1986年(昭和61年)10月24日 ふれあい協定提携 碧南市  愛知県

愛知県

中部地方 1992年(平成4年)4月5日 旧小原村と文化スポーツ友好都市提携 清須市  愛知県

愛知県

中部地方 1996年(平成8年) 旧旭町と旧新川町が姉妹町提携 金沢市  石川県

石川県

中部地方 2007年(平成19年)10月18日 観光交流都市提携締結 - 災害時相互応援協定

都市名 都道府県 地方名 提携年月日 姫路市  兵庫県

兵庫県

近畿地方 1996年(平成8年)5月29日 榊原公ゆかり都市災害時相互応援協定 上越市  新潟県

新潟県

中部地方 1996年(平成8年)5月29日 榊原公ゆかり都市災害時相互応援協定 館林市  群馬県

群馬県

関東地方 1996年(平成8年)5月29日 榊原公ゆかり都市災害時相互応援協定 宮城郡七ケ浜町  宮城県

宮城県

東北地方 2014年(平成26年)3月8日 災害時相互応援協定 - その他

国際機関[編集]

領事館[編集]

- 名誉総領事館

在名古屋イギリス連合王国名誉領事館

在名古屋イギリス連合王国名誉領事館

経済[編集]

商工会議所・商工会[編集]

- 豊田商工会議所 - 小坂本町

- 愛知県商工会連合会豊田支部

- 藤岡商工会 - 藤岡飯野町

- 小原商工会 - 小原町

- 足助商工会 - 足助町

- 下山商工会 - 大沼町

- 旭商工会 - 小渡町

- 稲武商工会 - 稲武町

-

豊田商工会議所

(2018年(平成30年)11月) -

足助商工会館

(2019年(令和元年)6月) -

稲武商工会館

(2018年(平成30年)6月)

第一次産業[編集]

農業[編集]

2015年度は80戸で梨を生産しており[29]、主に猿投地区で桃や梨の栽培が盛んである。特に梨の﹃愛宕﹄は県内一の生産量を誇る。愛宕は、世界一重いナシとして2011年にギネス世界記録に認定された。高岡・上郷地区の52戸の農家で茶が栽培されており、生産量のうち抹茶の原料になる﹁てん茶﹂が9割を占めている[要出典]。 2015年︵平成27年︶2月1日現在、経営耕地2,447ヘクタールのうち、田が1,854ヘクタール、畑が354ヘクタール、樹園地が239ヘクタールである[30]。 おもな農産物 ●梨︵県内1位︶ ●桃︵県内1位︶ ●シンビジウム ●茶 ●米 ●白菜 など[31]- 農業協同組合

- JAあいち豊田本店 - 西町

- JAあいち豊田逢妻支店 - 本新町

- JAあいち豊田梅坪支店 - 東梅坪町

- JAあいち豊田上挙母支店 - 金谷町

- JAあいち豊田土橋支店 - 土橋町

- JAあいち豊田豊南支店 - 前山町

- JAあいち豊田根川支店 - 下林町

- JAあいち豊田高橋支店 - 高上

- JAあいち豊田御立支店 - 美里

- JAあいち豊田畝部支店 - 畝部東町

- JAあいち豊田上郷支店 - 上郷町

- JAあいち豊田すえの支店 - 鴛鴨町

- JAあいち豊田大林支店 - 大林町

- JAあいち豊田駒場支店 - 駒場町

- JAあいち豊田高岡支店 - 若林西町

- JAあいち豊田竹支店 - 竹町

- JAあいち豊田堤下支店 - 前林町

- JAあいち豊田中田支店 - 中田町

- JAあいち豊田花園支店 - 花園町

- JAあいち豊田堤支店 - 堤町

- JAあいち豊田吉中支店 - 吉原町

- JAあいち豊田加納支店 - 加納町

- JAあいち豊田猿投支店 - 四郷町

- JAあいち豊田八草支店 - 八草町

- JAあいち豊田保見支店 - 保見町

- JAあいち豊田中金支店 - 中金町

- JAあいち豊田松平支店 - 松平志賀町

- JAあいち豊田西中山支店 - 西中山町

- JAあいち豊田藤岡支店 - 藤岡飯野町

- JAあいち豊田小原支店 - 小原町

- JAあいち豊田上仁木支店 - 上仁木町

- JAあいち豊田足助支店 - 足助町

- JAあいち豊田下山支店 - 大沼町

- JAあいち豊田旭支店 - 小渡町

- JAあいち豊田稲武支店 - 武節町

-

JAあいち豊田本店

(2018年(平成30年)11月) -

JAあいち豊田逢妻支店

(2019年(平成31年)4月) -

JAあいち豊田上郷支店

(2019年(平成31年)2月) -

JAあいち豊田すえの支店

(2019年(令和元年)7月) -

JAあいち豊田高岡支店

(2019年(令和元年)9月) -

JAあいち豊田加納支店

(2019年(平成31年)2月) -

JAあいち豊田足助支店

(2018年(平成30年)7月) -

JAあいち豊田旭支店

(2018年(平成30年)6月) -

JAあいち豊田稲武支店

(2018年(平成30年)6月) -

JAあいち豊田上郷支店

(2019年(平成31年)2月)

林業[編集]

北東部︵旧足助町・稲武町︶で杉や檜などの木材の加工・生産が盛んである。しかし年々、林家数は減少している。 名産品 ●鮎 ●酒 ●春の七草 ●マヨネーズ 農林業関連施設

旭農林会館 ︵小渡町、2018年︵平成30年︶6月︶ ●農ライフ創生センター - 和合町 ●農村環境改善センター - 高岡町 ●旭農林会館 - 小渡町 ●農畜産物処理加工施設 - 大沼町 ●つくば工房 - 槙本町 ●農林漁家高齢者センター - 夏焼町 ●森林会館 - 東広瀬町 ●御内市有林 - 御内町 ●鼎館 - 御内町 ●豊田森林組合 ●豊田森林組合豊田事業所 ●豊田森林組合小原藤岡事業所第二次産業[編集]

トヨタ自動車本社︵2010年︵平成22年︶10月︶

TOYOTA 86 GT︵2012年︵平成24年︶4月︶ 工業[編集]

明治から大正にかけて、養蚕やガラ紡による繊維産業が発達し、特に松平地区では、巴川の支流などの急流を利用した水車ガラ紡が発達した。戦後になって、生糸の需要の減少とともに、挙母町の繊維業は衰退していった。 その後、トヨタ自動車の工場の完成とともに、自動車産業を中心とした製造業が発達した。現在、豊田市には、トヨタ自動車の関連企業が数多く立地している。 なお、製造業が盛んな関係で、市内には南米系︵特にブラジル系︶を中心とする外国籍住民が多く在住し、工場などで働いている。外国人登録数で15,220人︵2006年12月31日時点︶[要出典]が暮らしている。なかでも旧市北部の保見団地は全住民のおよそ45パーセントが外国人という日本屈指の外国人居住地である[要出典]。 工業団地 ●西広瀬工業団地 ●花本産業団地 ●篠原工業団地 ●広美工業団地 ●豊田市鉄工団地 ●東海電子工業工場団地 主な工場 2017年6月1日工業統計調査に基づく豊田市の公表資料では、市内には従業員300人以上の工場が50ある。- 食料品(3工場)

- プラスチック(5工場)

- ニフコ名古屋工場

- ゴム製品(1工場)

- 住友ゴム工業名古屋工場

- 窯業・土石(1工場)

- AGC愛知工場(豊田)

- 金属製品(1工場)

- 生産用機械(3工場)

- FUJI豊田工場

- 情報通信機械(1工場)

- 輸送機械(34工場)

- その他(1工場)

醸造業[編集]

- 地酒

- 関谷酒造

- 豊田酒造

- 浦野酒造

第三次産業[編集]

豊田市の繁華街

豊田市の繁華街商業[編集]

トヨタ自動車関連企業の従業員向けに、いわゆるトヨタカレンダーで営業する個人商店も多い。中心市街地は豊田市駅・新豊田駅周辺であり、近年では複合型商業施設などの再開発が行われている。

- 主な複合商業施設

- イオンスタイル豊田(旧・イオン豊田店) - 広路町

- VITS TOYOTA TOWN - 西町

- KiTARA - 喜多町

- クロスモール豊田陣中 - 陣中町

- コモ・スクエア - 喜多町

- 参合館 - 西町

- 四郷スマートタウン - 四郷町

- 高橋共同ショッピングセンター(グリーンシティ) - 東山町

- T-FACE - 若宮町

- 豊田第一共同ショッピングセンター - 青木町

- 豊田ラッツ - 東新町

- フォックスタウン - 保見ケ丘

- 名古屋三越豊田店(旧・豊田そごう、旧・松坂屋豊田店) - 西町

- メグリア本店 - 山之手

- メグリアエムパーク店 - 前山町

- GAZA(ギャザ)・メグリアセントレ - 喜多町

- メグリア藤岡店 - 西中山町

- リブレ豊田元宮 - 元宮町

- 道の駅どんぐりの里いなぶ

-

イオンスタイル豊田

(2019年(令和元年)8月) -

VITS TOYOTA TOWN

(2016年(平成28年)10月) -

KiTARA

(2018年(平成30年)11月) -

コモ・スクエアWEST

(2017年(平成29年)6月) -

コモ・スクエアEAST

(2017年(平成29年)6月) -

参合館

(2017年(平成29年)6月) -

T-FACE(B館)

(2019年(令和元年)8月) -

フォックスタウン

(2016年(平成28年)10月) -

松坂屋豊田店

(2018年(平成30年)11月) -

メグリア本店

(2019年(令和元年)9月) -

GAZA

(2019年(令和元年)8月) -

メグリア藤岡店

(2019年(令和元年)9月) -

道の駅どんぐりの里いなぶ

名鉄豊田市駅周辺には長崎屋豊田店、豊田そごう(後の松坂屋豊田店)、豊田サティ、ギャラリエアピタ豊田店が過去には存在したが相次いで閉店になった。2015年8月にはイオン豊田店が店舗の老朽化に伴い閉店したが、取り壊し・建て替えの上、2017年9月7日にイオンスタイル豊田として開店した。映画館 ●イオンシネマ豊田KiTARA - KiTARAにある映画館︵シネコン︶。9スクリーン。2017年11月25日オープン。 ●トヨタグランド - 1980年から2019年4月14日まで寿町にあった映画館。閉館時は2スクリーン。 ●ジャスコファミリーシアター高橋 - 1988年から2000年までジャスコ高橋店にあった映画館。2スクリーン。 ●挙母劇場 - 1882年から1994年まで神明町にあった映画館。 ●アート座 - 1951年から1991年まで喜多町にあった映画館。 ●昭和劇場 - 1960年代まで久保町にあった映画館。本社を置く主な企業[編集]

「Category:豊田市の企業」も参照- 上場企業

- その他の主な企業

-

豊田鉄工

(2015年(平成27年)11月) -

善都本社

(2017年(平成29年)12月) -

のだみそ本社工場

(2018年(平成30年)10月)

金融機関[編集]

- 愛知銀行豊田支店 - 挙母町

- 愛知銀行豊田南支店 - 曙町

- 愛知銀行豊田浄水支店 - 浄水町

- 大垣共立銀行豊田支店 - 喜多町

- 岡崎信用金庫上挙母支店 - 下市場町

- 岡崎信用金庫豊田支店 - 喜多町

- 岡崎信用金庫豊田南支店 - 山之手

- 岡崎信用金庫前山支店 - 前山町

- 岡崎信用金庫豊田美里支店 - 広川町

- 岡崎信用金庫高岡支店 - 若林東町

- 十六銀行豊田支店 - 西町

- 十六銀行山之手支店 - 山之手

- 瀬戸信用金庫豊田支店 - 陣中町

- 瀬戸信用金庫猿投支店 - 青木町

- 瀬戸信用金庫藤岡支店 - 藤岡飯野町

- 中京銀行豊田支店 - 十塚町

- 東海労働金庫豊田支店 - 山之手

- 東海労働金庫豊田北支店 - 京町

- 豊田信用金庫本店 - 元城町

- 豊田信用金庫朝日支店 - 宮上町

- 豊田信用金庫下市場支店 - 下市場町

- 豊田信用金庫陣中支店 - 日之出町

- 豊田信用金庫田中支店 - 田中町

- 豊田信用金庫土橋支店 - 曙町

- 豊田信用金庫豊田駅前支店 - 喜多町

- 豊田信用金庫トヨタ町支店 - 前山町

- 豊田信用金庫元町支店 - 広久手町

- 豊田信用金庫山之手支店 - 山之手

- 豊田信用金庫若宮支店 - 若宮町

- 豊田信用金庫神池支店 - 神池町

- 豊田信用金庫高橋支店 - 高橋町

- 豊田信用金庫野見山支店 - 野見山町

- 豊田信用金庫上郷支店 - 上郷町

- 豊田信用金庫大林支店 - 大林町

- 豊田信用金庫高岡支店 - 若林西町

- 豊田信用金庫堤支店 - 堤町

- 豊田信用金庫八橋支店 - 花園町

- 豊田信用金庫青木支店 - 青木町

- 豊田信用金庫井上支店 - 井上町

- 豊田信用金庫猿投支店 - 四郷町

- 豊田信用金庫浄水支店 - 浄水町

- 豊田信用金庫保見支店 - 保見町

- 豊田信用金庫藤岡支店 - 藤岡飯野町

- 豊田信用金庫足助支店 - 足助町

- 豊田信用金庫稲武支店 - 稲武町

- 名古屋銀行豊田営業部 - 喜多町

- 名古屋銀行豊田南支店 - 山之手

- 名古屋銀行豊田東支店 - 渋谷町

- 名古屋銀行豊田浄水支店 - 浄水町

- 百五銀行豊田支店 - 喜多町

- 碧海信用金庫豊田支店 - 喜多町

- 碧海信用金庫豊田西支店 - 小川町

- 碧海信用金庫高岡支店 - 若林東町

- 碧海信用金庫豊田南支店 - 大林町

- 碧海信用金庫豊田東支店 - 上野町

- 碧海信用金庫上郷支店 - 上郷町

- 碧海信用金庫寿町支店 - 寿町

- 碧海信用金庫朝日支店 - 朝日町

- みずほ銀行豊田支店 - 西町

- 三十三銀行豊田支店 - 喜多町

- 三井住友銀行豊田支店 - 喜多町

- 三菱UFJ銀行豊田支店 - 喜多町

- 三菱UFJ銀行豊田支店豊田市役所出張所 - 西町

- 三菱UFJ銀行豊田南支店 - 山之手

-

愛知銀行豊田支店

(2019年(令和元年)9月) -

豊田信用金庫本店

(2018年(平成30年)11月) -

豊田信用金庫高橋支店

(2019年(令和元年)9月) -

豊田信用金庫稲武支店

(2018年(平成30年)6月)

情報・生活[編集]

マスメディア[編集]

新聞[編集]

- 地域紙

放送局[編集]

- テレビ

- ラジオ

中継局[編集]

ライフライン[編集]

電気[編集]

- 中部電力パワーグリッド

- 豊田営業所 - 十塚町

- 豊田電力センター - 大清水町

- 中部電力

- 愛知水力センター - 平戸橋町

発電所[編集]

- 中部電力

- 足助発電所 - 足助町

- 阿摺発電所 - 大河原町

- 押山発電所 - 押山町

- 賀茂発電所 - 安実京町

- 川下発電所 - 川下町

- 黒田発電所 - 黒田町

- 越戸発電所 - 平戸橋町

- 笹戸発電所 - 笹戸町

- 白瀬発電所 - 幸海町

- 百月発電所 - 百月町

- 時瀬発電所 - 時瀬町

- 巴川発電所 - 四ツ松町

- 東大見発電所 - 東大見町

- 真弓発電所 - 川手町

- 盛岡発電所 - 戸中町

- 矢作第一発電所 - 恵那市串原閑羅瀬

- 矢作第二発電所 - 市平町

- 奥矢作第一発電所 - 小田木町

- 奥矢作第二発電所 - 牛地町

- その他

- 面ノ木風力発電所 - 稲武町

- 豊田第一発電所 - 西中山町

- 豊田第二発電所

変電所[編集]

- 愛知変電所 - 川下町

- 和会変電所 - 和会町

- 北豊田変電所 - 田籾町

- 鴻ノ巣変電所 - 鴻ノ巣町

- 東部変電所 - 東大島町

- 西広瀬変電所 - 西広瀬町

- 西町変電所 - 西町

- 南豊田変電所 - 宝町

- 宮口変電所 - 宮町

ガス[編集]

- 都市ガス

- 東邦ガス豊田営業所 - 挙母町

上下水道[編集]

処理施設[編集]

- ごみ処理施設

渡刈クリーンセンター

(2019年(平成31年)2月)- グリーンクリーンふじの丘 - 藤岡飯野町

- 渡刈クリーンセンター - 渡刈町

- 藤岡プラント - 下川口町

- 逢妻衛生プラント - 前林町

- リサイクル

- 緑のリサイクルセンター - 枝下町

- し尿処理施設

- 逢妻衛生処理組合 - 2015年(平成27年)3月31日解散。

火葬施設[編集]

- 豊田市古瀬間聖苑 - 古瀬間町

教育・研究機関[編集]

大学[編集]

公立 ●愛知県立芸術大学豊田市藤沢アートハウス - 藤沢町 私立 ●愛知学泉大学豊田キャンパス - 大池町。岡崎キャンパスは岡崎市にある。 ●愛知工業大学 - 八草町 ●愛知淑徳大学藤岡グランド - 上渡合町 ●中京大学豊田キャンパス - 貝津町。名古屋キャンパスは名古屋市昭和区にある。 ●名古屋女子大学豊田運動場 - 猿投町 ●日本赤十字豊田看護大学 - 白山町 なお、豊田工業大学は当市にはなく、名古屋市天白区にある。高等専門学校[編集]

- 国立

- 豊田工業高等専門学校 - 栄生町

高等学校[編集]

- 公立

- 愛知県立衣台高等学校 - 太平町

- 愛知県立猿投農林高等学校 - 井上町

- 愛知県立松平高等学校 - 鵜ケ瀬町

- 愛知県立豊田工科高等学校 - 竹元町

- 愛知県立豊田高等学校 - 伊保町

- 愛知県立豊田西高等学校 - 小坂町

- 愛知県立豊田東高等学校 - 御立町

- 愛知県立豊田南高等学校 - 若林東町

- 愛知県立豊田北高等学校 - 千石町

- 愛知県立豊野高等学校 - 渡刈町

- 愛知県立足助高等学校 - 岩神町

- 愛知県立加茂丘高等学校 - 藤岡飯野町

- 私立

- 杜若高等学校 - 平戸橋町

- 豊田大谷高等学校 - 保見町

- トヨタ工業学園高等部 - 保見町

- ルネサンス高等学校 豊田駅前キャンパス - 小坂本町

- ルネサンス豊田高等学校 - 藤沢町

中学校・小学校[編集]

- 公立

-

豊田市立前林中学校

(2019年(令和元年)5月) -

豊田市立松平中学校

(2019年(令和元年)7月) -

豊田市立足助中学校

(2018年(平成30年)8月) -

豊田市立下山中学校

(2019年(令和元年)7月) -

豊田市立稲武中学校

(2017年(平成29年)5月) -

豊田市立挙母小学校

(2019年(令和元年)5月) -

豊田市立童子山小学校

(2018年(平成30年)6月) -

豊田市立若林西小学校

(2018年(平成30年)6月) -

豊田市立伊保小学校

(保見町、2019年(平成31年)1月) -

豊田市立九久平小学校

(2019年(令和元年)7月) -

豊田市立小清水小学校

(2018年(平成30年)5月) -

豊田市立美山小学校

(2014年(平成26年)3月) -

豊田市立梅坪小学校

(2019年(令和元年)5月) -

豊田市立駒場小学校

(2016年(平成28年)5月) -

豊田市立足助小学校

(2018年(平成30年)6月) -

豊田市立大沼小学校

(2019年(令和元年)7月) -

豊田市立小渡小学校

(2018年(平成30年)6月)

- 私立

- 学校法人尾張学園 豊田大谷中学校(休校中)

こども園・幼稚園など[編集]

- 公立こども園

- 豊田市立朝日こども園 - 日南町

- 豊田市立上郷こども園 - 上郷町

- 豊田市立挙母こども園 - 挙母町

- 豊田市立住吉こども園 - 住吉町

- 豊田市立高橋こども園 - 水間町

- 豊田市立童子山こども園 - 小坂町

- 豊田市立トヨタこども園 - 水源町

- 豊田市立野見こども園 - 美里

- 豊田市立平山こども園 - 平山町

- 豊田市立藤藪こども園 - 豊栄町

- 豊田市立宮口こども園 - 宮口町

- 豊田市立美和こども園 - 百々町

- 豊田市立山之手こども園 - 山之手

- 豊田市立若林こども園 - 若林東町

- 豊田市立伊保こども園 - 保見町

- 豊田市立今こども園 - 今町

- 豊田市立梅坪こども園 - 梅坪町

- 豊田市立永新こども園 - 永覚新町

- 豊田市立大畑こども園 - 篠原町

- 豊田市立大林こども園 - 大林町

- 豊田市立上鷹見こども園 - 上高町

- 豊田市立越戸こども園 - 越戸町

- 豊田市立駒場こども園 - 駒場町

- 豊田市立寿恵野こども園 - 鴛鴨町

- 豊田市立高嶺こども園 - 和会町

- 豊田市立高美こども園 - 若林西町

- 豊田市立竹村こども園 - 中町

- 豊田市立堤ケ丘こども園 - 堤町

- 豊田市立寺部こども園 - 上野町)

- 豊田市立透成こども園 - 西広瀬町

- 豊田市立渡刈こども園 - 渡刈町

- 豊田市立豊松こども園 - 豊松町

- 豊田市立中金こども園 - 城見町

- 豊田市立中根山こども園 - 高岡本町

- 豊田市立根川こども園 - 下林町

- 豊田市立ひかりこども園 - 矢並町

- 豊田市立東広瀬こども園 - 東広瀬町

- 豊田市立東山こども園 - 渋谷町

- 豊田市立平井こども園 - 百々町

- 豊田市立広沢こども園 - 舞木町

- 豊田市立本地こども園 - 本地町

- 豊田市立松平こども園 - 九久平町

- 豊田市立御船こども園 - 御船町

- 豊田市立若園こども園 - 中根町

- 豊田市立若宮こども園 - 若宮町

- 豊田市立飯野こども園 - 藤岡飯野町

- 豊田市立石畳こども園 - 白川町

- 豊田市立木瀬こども園 - 木瀬町

- 豊田市立中山こども園 - 西中山町

- 豊田市立御作こども園 - 御作町

- 豊田市立大草こども園 - 小原町

- 豊田市立北栄こども園 - 下仁木町

- 豊田市立道慈こども園 - 乙ケ林町

- 豊田市立足助もみじこども園 - 岩神町

- 豊田市立則定こども園 - 則定町

- 豊田市立大蔵こども園 - 大蔵町

- 豊田市立冷田こども園 - 冷田町

- 豊田市立足助まゆみこども園 - 足助町

- 豊田市立大沼こども園 - 大沼町

- 豊田市立東部こども園 - 羽布町

- 豊田市立杉本こども園 - 杉本町

- 豊田市立小渡こども園 - 下切町

- 豊田市立稲武こども園 - 武節町

- 豊田市立益富こども園 - 志賀町

- 私立こども園

- 青松こども園 - 朝日ケ丘

- 淨光こども園 - 宮町

- 中央こども園 - 四郷町

- 東海こども園 - 野見町

- こじまこども園 - 金谷町

- 星ケ丘こども園 - 中田町

- たかはらこども園 - 高原町

- わかばこども園 - 若林東町

- 第二わかばこども園 - 若林東町

- いぼばらこども園 - 大清水町

- 第二いぼばらこども園 - 大清水町

- 浄水ひかりこども園 - 浄水町

- 豊田大和キッズこども園 - 今町

- 杜のひかりこども園 - 大清水町

- 私立幼保連携型認定こども園

- 挙母ルーテル幼稚園 - 桜町

- 中山松元幼稚園 - 西中山町

- 美山幼稚園 - 深田町

- 保見ケ丘幼稚園 - 保見ケ丘

- 井上幼稚園 - 井上町

- 五ケ丘大和幼稚園 - 五ケ丘

- 林丘幼稚園 - 大林町

- 浄水松元幼稚園 - 浄水町

- 豊田聖霊幼稚園 - 聖心町

- 豊田東丘幼稚園 - 宝来町

- 名古屋柳城短期大学附属豊田幼稚園 - 市木町

- 竜神こども園 - 竜神町

- うねべこども園 - 畝部西町

- 堤こども園 - 本田町

- 東保見こども園 - 保見ケ丘

- みずほこども園 - 瑞穂町

- 丸山こども園 - 丸山町

- 小規模保育事業所

- キッズハウスとよた - 西町

- ナースリーハウス - 陣中町

- 私立幼稚園

- 美里幼稚園 - 美里

- まふみ幼稚園 - 東梅坪町

- 豊田大和幼稚園 - 今町

- 豊田星ケ丘幼稚園 - 中田町

- 松平大和幼稚園 - 岩倉町

- ベル豊田幼稚園 - 五ケ丘

- 青木幼稚園 - 青木町

- ひらしば幼稚園 - 陣中町

- 飯野ひかり幼稚園 - 藤岡飯野町

- 豊田花園幼稚園 - 花園町

特別支援学校[編集]

- 愛知県立豊田高等特別支援学校 - 竹町

- 豊田市立豊田特別支援学校 - 大清水町

インターナショナル・スクール[編集]

- ブラジル学校

エスコーラ・アレグリア・デ・サベール 豊田校 - 浄水町

エスコーラ・アレグリア・デ・サベール 豊田校 - 浄水町 エスコーラ・ネクター - 青木町

エスコーラ・ネクター - 青木町 エスコーラ・ビンタンド・オ・セッチ - 保見町

エスコーラ・ビンタンド・オ・セッチ - 保見町

指定自動車教習所[編集]

- 豊田自動車学校 - 前山町

- トヨタ中央自動車学校 - 三軒町

研究機関[編集]

- 主な研究施設

- 知の拠点あいち - 八草町。一部施設は瀬戸市になる。

- あいち産業科学技術総合センター

- あいちシンクロトロン光センター

- 愛知県畜産総合センター三河高原牧場 - 東大林町

- 愛知県畜産総合センター段戸山牧場 - 小田木町

- 豊田市矢作川研

- 豊田市矢作川研究所 - 西町(豊田市職員会館1階)

教育支援施設[編集]

- 子育て支援施設

- 志賀子どもつどいの広場「ゆうゆう」 - 志賀町

- 柳川瀬子どもつどいの広場「にこにこ」 - 畝部東町

- 足助子育て支援センター - 岩神町(豊田市立足助もみじこども園内)

- 飯野子育て支援センター - 藤岡飯野町(豊田市立飯野こども園内)

- 伊保子育て支援センター - 保見町(豊田市立伊保こども園内)

- 越戸子育て支援センター - 越戸町(豊田市立越戸こども園内)

- 堤子育て支援センター - 本田町(豊田市立堤こども園内)

- 渡刈子育て支援センター - 渡刈町(豊田市立渡刈こども園内)

- 宮口子育て支援センター - 宮口町(豊田市立宮口こども園内)

- 山之手子育て支援センター - 山之手(豊田市立山之手こども園内)

- 若園子育て支援センター - 中根町(豊田市立若園こども園内)

- 稲武子育て支援センター - 武節町(豊田市立稲武こども園内)

- 大草子育て支援センター - 小原町(豊田市立大草こども園内)

- 大沼子育て支援センター - 大沼町(豊田市立大沼こども園内)

- 杉本子育て支援センター - 杉本町(豊田市立杉本こども園内)

その他の施設[編集]

教職員会館

(2019年(平成31年)1月)- 教職員会館 - 保見町

- 中部給食センター - 栄生町

- 東部給食センター - 東山町

- 南部給食センター - 竹元町

- 平和給食センター - 平和町

- 北部給食センター - 井上町

- 豊田特別支援学校調理場 - 大清水町

- 藤岡給食センター - 木瀬町

- 足助給食センター - 足助町

- 稲武給食センター - 稲武町

交通[編集]

トヨタ自動車の企業城下町ということもあり自家用車の利用比率はかなり高い[要出典]。そのため、バス路線の廃止や交通空白地域への対策としてコミュニティバスを導入している。近年では、公共交通機関の通勤利用をトヨタ自動車をはじめとして企業ぐるみで推進している。鉄道[編集]

市内の鉄道路線図 ︵2018年︵平成30年︶11月現在︶ 豊田市内の鉄道路線は概ね南北に通っており、東西に通る路線は名鉄豊田線・リニモなどごく一部のみである。路線は西部の一部地域に偏っており東部には全く存在しない。 国鉄→JR線であった岡多線も、1988年︵昭和63年︶に愛知環状鉄道・愛知環状鉄道線に転換され、JRの鉄道路線・駅は存在しない。 名古屋駅に出るには、名鉄知立駅・名古屋市営地下鉄伏見駅・丸の内駅・愛知環状鉄道高蔵寺駅・中岡崎駅・岡崎駅・リニモ藤が丘駅などで1回は乗り換えが必要となる。市内を通る全部の電車が普通電車︵各駅停車︶であり、必ず乗換が必要なので、バスの利用も多い。新幹線では駐車場の便も考慮して三河安城駅の利用が多くなる。 中部国際空港︵セントレア︶へ鉄道で行くには、豊田市駅から名鉄電車で行けるが、知立駅と神宮前駅で乗り換える必要がある。さらに神宮前駅から中部空港までノンストップで行く場合は、ミュースカイに乗るためμチケット︵特別車両券︶が必要で、360円が別途かかる[注釈 4]。したがって当市から空港に赴く際には、バスや車の利用が多くなる。 なお、名鉄・リニモ・愛知環状鉄道のいずれも、manaca・TOICAと相互利用できる各種IC乗車カードの利用が可能である。 将来的に名鉄は三河線の知立 - 豊田市間を複線化を目指し2027年までには名鉄名古屋 - 豊田市間に特急を運行させ、現行の60分から約40分に短縮する計画を立てている。知立駅の高架事業と複線化工事を負担する経費が知立市の財政的に負担となっているため、現段階では豊田市内の区間は複線化される一方で知立市内は一部単線となる構想である。鉄道路線[編集]

- 名古屋鉄道(名鉄)

- TT 豊田線

- MY 三河線

-

浄水駅

(2018年(平成30年)11月) -

上豊田駅

(2018年(平成30年)12月) -

梅坪駅

(2010年(平成22年)11月) -

猿投駅

(2019年(令和元年)9月) -

平戸橋駅

(2009年(平成21年)8月) -

越戸駅

(2019年(平成31年)2月) -

豊田市駅

(2017年(平成29年)6月) -

上挙母駅

(2019年(平成31年)2月) -

土橋駅

(2019年(令和元年)10月) -

竹村駅

(2019年(平成31年)2月) -

若林駅

(2018年(平成30年)10月) -

三河八橋駅

(2018年(平成30年)10月)

- 愛知環状鉄道(愛環)

- ■ 愛知環状鉄道線

-

(愛知環状鉄道)八草駅

(2007年(平成19年)5月) -

篠原駅

(2018年(平成30年)11月) -

保見駅

(2018年(平成30年)11月) -

貝津駅

(2018年(平成30年)11月) -

四郷駅

(2008年(平成20年)8月) -

愛環梅坪駅

(2019年(平成31年)2月) -

新豊田駅

(2005年(平成17年)6月) -

新上挙母駅

(2008年(平成20年)5月) -

三河豊田駅

(2014年(平成26年)10月) -

末野原駅

(2008年(平成20年)10月) -

永覚駅

(2008年(平成20年)10月) -

三河上郷駅

(2006年(平成18年)10月)

- 愛知高速交通(リニモ)

- ■ 東部丘陵線

-

陶磁資料館南駅

(2014年(平成26年)7月) -

(愛知高速鉄道)八草駅

(2007年(平成19年)5月)

廃止路線[編集]

- 名古屋鉄道

- (2004年(平成16年)廃止)■ 三河線

-

渡刈駅跡

(2009年(平成21年)12月) -

三河御船駅跡

(2009年(平成21年)12月) -

枝下駅跡

(2009年(平成21年)12月) -

三河広瀬駅跡

(2011年(平成23年)4月) -

西中金駅

(2002年(平成14年)3月)

バス[編集]

とよたおいでんバス

(2011年(平成23年)2月)路線バス[編集]

豊田市には鉄道のない地域や駅から遠く離れた地区が多いため、合併前の旧市域を中心に多くのバス路線が設定されている。以前は豊田市内から栄や名古屋駅︵名鉄バスセンター︶などの名古屋市内へ乗り換えなしで名鉄線・地下鉄より安く行ける都市間高速バスが存在したが2020年3月限りで廃止となっている。 中部国際空港︵セントレア︶への直行バスも存在し、名鉄バスが運行している。 名鉄バス JR東海バス ●東名ハイウェイバス : 東名上郷、東名豊田 豊栄交通 ●トヨタ本社線 コミュニティバス ●豊田市のコミュニティバス一覧道路[編集]

工場密集地域を貫く道路 ︵新生町、2010年︵平成21年︶10月︶ 近年、新東名高速道路や東海環状自動車道の整備が進み、県内有数の交通の拠点になりつつある。高速道路[編集]

- E1 東名高速道路

- (岡崎市) - (19-2)豊田ジャンクション - (19-3) 豊田上郷サービスエリア/スマートIC - (20)豊田インターチェンジ -(みよし市)

- E1A 新東名高速道路

- (岡崎市) - (1)豊田東ジャンクション

- E1A 伊勢湾岸自動車道

- (1)豊田東ジャンクション - (2)豊田東インターチェンジ - (19-2)豊田ジャンクション - (3)豊田南インターチェンジ -(刈谷市)

- C3 東海環状自動車道

- (1)豊田東ジャンクション - (2)豊田松平インターチェンジ - (2-1)鞍ヶ池パーキングエリア - (3)豊田勘八インターチェンジ - (4)豊田藤岡インターチェンジ -(瀬戸市)

- 一般有料道路

- 八草インターチェンジ - 八草東インターチェンジ - 八草本線料金所 - 加納インターチェンジ - 猿投インターチェンジ - 猿投東インターチェンジ - 中山インターチェンジ - 西広瀬パーキングエリア - 西広瀬本線料金所 - 西広瀬インターチェンジ - 枝下インターチェンジ - 力石インターチェンジ

- (知立市) - 生駒インターチェンジ

-

豊田ジャンクション俯瞰

(2017年(平成29年)8月) -

上郷サービスエリア上り線側施設

(2013年(平成25年)1月) -

豊田インターチェンジ

(2014年(平成26年)3月) -

豊田東ジャンクション

(2018年(平成30年)8月) -

豊田南インターチェンジ

(2018年(平成30年)4月) -

豊田アローズブリッジ

(2017年(平成29年)8月) -

豊田松平インターチェンジ

(2015年(平成27年)3月) -

鞍ヶ池パーキングエリア

(2019年(令和元年)5月) -

豊田勘八インターチェンジ

(2010年(平成22年)10月) -

豊田藤岡インターチェンジ

(2010年(平成22年)10月) -

猿投東インターチェンジ

(2016年(平成28年)10月) -

力石インターチェンジ

(2011年(平成23年)6月) -

生駒インターチェンジ

(2020年(令和2年)8月)

国道[編集]

-

国道153号

(落合町、2013年(平成25年)8月) -

国道153号

(伊勢神トンネル起点付近、2005年(平成17年)7月) -

国道155号豊田南バイパス

(花園町、2012年(平成24年)7月) -

国道301号

(松平町、2012年(平成24年)7月) -

国道419号

(小原町、2012年(平成24年)6月) -

国道420号

(足助町、2013年(平成25年)5月) -

国道473号

(野原町、2013年(平成25年)5月)

県道[編集]

「豊田市の県道一覧」を参照市内主要道路[編集]

- 市内の道路通称名

- 元町通り

- いちょう通り

- けやき通り

- 内環状線

- 外環状線

- 豊田東西線(国道153号の一部、国道301号の一部)

- 豊田南北線(国道248号の一部、国道419号の一部)

- 上郷街道(愛知県道76号豊田安城線の一部)

- 高岡街道

ナンバープレート[編集]

- 「豊田」ナンバー

自動車のナンバープレートは、以前は﹁三河﹂ナンバーが使われていた。豊田市では、2005年︵平成17年︶5月には愛知県から国土交通省へ要望として提出された。7月28日に﹁ご当地ナンバー﹂を導入推進する地域として、愛知県では﹁岡崎﹂﹁一宮﹂と共に選ばれた。実際に﹁豊田﹂ナンバーが導入されたのは2006年︵平成18年︶10月10日である。なお、このナンバーが適用されるのは豊田市内のみとなる。交通安全[編集]

- 豊田市交通安全学習センター

その他の交通施設[編集]

- 朝日ケ丘自転車保管所

観光[編集]

宗教施設[編集]

神社[編集]

- 挙母地区

- 秋葉神社 - 秋葉町

- 秋葉神社 - 明和町

- 秋葉神社 - 三軒町

- 梅坪神社 - 梅坪町

- 鹿島神社 - 下市場町

- 勝手神社 - 金谷町

- 勝手神社 - 下林町

- 喜多神社 - 喜多町

- 挙母神社 - 挙母町

- 樹木神社 - 樹木町

- 白鬚社 - 小坂町

- 神明社 - 今町

- 神明社 - 小坂町

- 神明神社 - 丸根町

- 水源神社 - 水源町

- 須佐之男神社 - 平和町

- 児ノ口社 - 久保町

- 貞宝神社 - 貞宝町

- 西山神社 - 若草町

- 白山神社 - 京町

- 八幡社 - 土橋町

- 八幡社 - 本地町

- 八幡社 - 若宮町

- 毘森神社 - 小坂町

- 平山神社 - 平山町

- 深田山神社 - 深田町

- 豊興神社 - トヨタ町

- 豊興西宮神社 - 山之手

- 御嶽神社 - 久岡町

- 宮口神社 - 宮口町

- 明和御嶽神社斎館 - 明和町

- 八柱神社 - 千足町

- 八柱神社 - 長興寺

- 山神社 - トヨタ町

- 竜宮社 - 長興寺

-

勝手神社拝殿

(金谷町、2019年(平成31年)1月) -

喜多神社

(喜多町、2019年(令和元年)5月) -

挙母神社拝殿

(挙母町、2018年(平成30年)11月) -

白鬚神社

(小坂町、2012年(平成24年)4月) -

神明社拝殿

(今町、2019年(平成31年)2月) -

水源神社

(水源町、2005年(平成17年)6月) -

須佐之男神社拝殿

(平和町、2019年(令和元年)9月) -

児ノ口社拝殿

(久保町、2014年(平成26年)1月) -

白山神社拝殿

(京町、2019年(令和元年)5月) -

毘森神社拝殿

(小坂町、2018年(平成30年)5月)

- 高橋地区

- 香良須神社 - 市木町

- 金刀比羅宮・秋葉神社 - 琴平町

- 志賀神社 - 志賀町

- 十二神社 - 水間町

- 守綱神社 - 寺部町

- 神明神社 - 泉町

- 神明神社 - 上野町

- 神明神社 - 渡合町

- 神明神社 - 広川町

- 大神宮 - 室町

- 津島神社 - 池田町

- 津島神社 - 扶桑町

- 天満宮 - 百々町

- 野見御嶽神社 - 野見山町

- 野見神社 - 野見山町

- 白山神社 - 岩滝町

- 八幡宮 - 平井町

- 八幡宮 - 社町

- 八柱神社 - 市木町

- 八柱神社 - 大見町

- 八柱神社 - 森町

- 八柱神社 - 矢並町

- 鷲取神社 - 御立町

-

守綱神社

(寺部町、2012年(平成24年)5月) -

神明神社拝殿

(上野町、2019年(令和元年)8月) -

神明神社拝殿

(広川町、2019年(令和元年)8月) -

津嶋神社境内

(扶桑町、2019年(平成31年)1月) -

野見神社拝殿

(野見山町、2012年(平成24年)7月) -

八幡宮神門

(平井町、2019年(平成31年)3月) -

八幡宮境内

(社町、2019年(平成31年)3月)

- 上郷地区

- 秋葉神社 - 永覚町

- 愛宕社 - 永覚町

- 稲荷神社 - 畝部東町

- 弥栄神社 - 豊栄町

- 鹿島社 - 幸町

- 糟目春日神社 - 渡刈町

- 上郷護国神社 - 上郷町

- 熊野神社 - 幸町

- 山王神社 - 福受町

- 社口社 - 畝部西町

- 社口社 - 畝部東町

- 社口社 - 永覚町

- 城山稲荷社 - 上郷町

- 神明社 - 和会町西郷

- 神明社 - 和会町下南屋敷

- 神明社 - 上郷町

- 神明社 - 桝塚東町

- 寿恵野神社 - 豊栄町

- 津島神社 - 桝塚西町

- 渡刈御嶽神社 - 豊栄町

- 豊田神明社 - 豊栄町

- 西神明社 - 畝部西町

- 八幡社 - 畝部東町

- 八幡宮 - 上郷町

- 八幡社 - 上郷町

- 八幡神社 - 配津町

- 八幡社 - 桝塚西町

- 日吉神社 - 広美町

- 八柱神社 - 畝部東町

- 若宮八幡社 - 鴛鴨町

-

鹿島社拝殿

(幸町、2019年(平成31年)2月) -

糟目春日神社拝殿

(渡刈町、2019年(令和元年)8月) -

上郷護国神社拝殿

(上郷町、2019年(平成31年)2月) -

神明社拝殿

(上郷町、2019年(平成31年)2月) -

津島神社拝殿

(桝塚西町、2019年(平成31年)2月) -

豊田神明社拝殿

(豊栄町、2019年(令和元年)9月) -

八幡宮拝殿

(上郷町、2019年(平成31年)2月) -

日吉神社拝殿

(広美町、2019年(平成31年)2月) -

八柱神社拝殿

(畝部東町、2019年(平成31年)2月)

- 高岡地区

- 秋葉神社 - 吉原町

- 熱田神社 - 若林東町

- 厳島社 - 中町

- 厳島辨天神社 - 西田町

- 稲荷神社 - 花園町

- 稲荷神社 - 竜神町

- 大島神社 - 大島町

- 鹿島神社 - 大林町

- 金比羅神社 - 竜神町

- 新田神明社 - 駒新町

- 神明宮 - 上丘町

- 神明社 - 駒場町

- 神明宮 - 高岡町

- 神明社 - 堤町

- 神明宮 - 中根町

- 神明社 - 西岡町

- 神明社 - 本田町

- 津島神社 - 竹元町

- 西山開墾稲荷社 - 広田町

- 八幡神社 - 竹町

- 八幡社 - 堤町

- 八幡社 - 堤本町

- 八幡社 - 中田町

- 八幡宮 - 西田町

- 八幡宮 - 花園町

- 八幡神社 - 本町

- 八幡宮 - 吉原町

- 八幡宮 - 若林西町

- 豊興神社 - 御幸本町

- 前林神明社 - 前林町

- 水神社 - 竹元町

-

大島神社拝殿

(大島町、2019年(令和元年)9月) -

鹿島神社拝殿

(大林町、2019年(令和元年)9月) -

神明宮拝殿

(上丘町、2019年(令和元年)8月) -

神明社拝殿

(駒場町、2016年(平成28年)5月) -

神明宮拝殿

(高岡町、2019年(令和元年)9月) -

神明社拝殿

(堤町、2019年(令和元年)9月) -

八幡宮拝殿

(吉原町、2019年(平成31年)2月) -

八幡宮拝殿

(若林西町、2019年(平成31年)1月) -

前林神明社拝殿

(前林町、2018年(平成30年)12月)

- 猿投地区

- 青木原神社 - 青木町

- 秋葉神社 - 猿投町

- 秋葉神社 - 御船町

- 一王子神社 - 上原町

- 加納稲荷神社 - 加納町

- 勘八稲荷大明神 - 平戸橋町

- 熊野神社 - 亀首町

- 猿投神社 - 猿投町

- 猿投神社西宮 - 猿投町

- 猿投神社東宮 - 猿投町

- 枝下川神社 - 平戸橋町

- 神明社 - 枝下町

- 建速神社 - 猿投町

- 津島神社 - 御船町

- 天満宮 - 越戸町

- 波岩神社 - 平戸橋町

- 灰宝神社 - 越戸町

- 八幡宮 - 花本町

- 八幡神社 - 花本町

- 馬場瀬神社 - 平戸橋町

- 兵主神社 - 荒井町

- 広沢天神 - 猿投町

- 胸形神社 - 平戸橋町

- 八剣神社 - 西広瀬町

- 八柱神社 - 乙部町

- 八柱神社 - 四郷町

- 八柱神社 - 本徳町

- 八柱神社 - 舞木町

- 八柱神社 - 御船町

-

熊野神社拝殿

(亀首町、2019年(令和元年)8月) -

猿投神社鳥居

-

猿投神社拝殿

(猿投町、2013年(平成25年)7月) -

枝下川神社

(平戸橋町、2019年(令和元年)9月) -

津島神社

(御船町、2019年(令和元年)8月) -

灰宝神社拝殿

(越戸町、2019年(令和元年)8月) -

兵主神社中門

(荒井町、2019年(令和元年)5月) -

広沢神社(広沢天神)

(猿投町、2019年(平成31年)4月) -

馬場瀬神社

(平戸橋町、2019年(平成31年)1月) -

八柱神社中門

(御船町、2019年(令和元年)8月)

- 保見地区

- 愛宕神社 - 貝津町

- 射穂神社 - 保見町

- 大清水神社 - 大清水町

- 貝津神社 - 貝津町

- 開豊神社 - 浄水町

- 北野天満宮 - 貝津町

- 貴船神社 - 東保見町

- 白髭神社 - 大畑町

- 神明社 - 田籾町

- 津島神社 - 広幡町

- 天満宮 - 大幡町

- 白山神社 - 伊保町

- 八幡神社 - 伊保町

- 八幡宮 - 広幡町

- 保見神社 - 保見町

- 御嶽神社 - 田籾町

- 胸形神社 - 八草町

- 八柱神社 - 篠原町

- 八柱神社 - 八草町

-

射穂神社境内

(保見町、2019年(平成31年)1月) -

貝津神社拝殿

(貝津町、2019年(平成31年)1月) -

貴船神社境内

(東保見町、2019年(平成31年)1月) -

白髭神社拝殿

(大畑町、2019年(令和元年)8月) -

神明社拝殿

(田籾町、2019年(平成31年)2月) -

胸形神社拝殿

(八草町、2019年(平成31年)1月) -

八柱神社拝殿

(篠原町、2019年(令和元年)8月)

- 石野地区

- 秋葉神社 - 東広瀬町

- 岩倉神社 - 中金町

- 御鍬神社 - 小峯町

- 勘八天満宮 - 勘八町

- 猿投神社 - 藤沢町

- 神明神社 - 小呂町

- 神明社 - 下室町

- 神明社 - 城見町

- 神明神社 - 中切町

- 神明社 - 芳友町

- 津島神社 - 山中町

- 野神社 - 野口町

- 白山神社 - 力石町

- 白山神社 - 千鳥町

- 八幡宮 - 上高町

- 八幡宮 - 手呂町

- 八幡神社 - 松嶺町

- 広瀬神社 - 東広瀬町

- 八鍬神社 - 芳友町

- 八柱神社 - 石野町

- 八柱神社 - 国附町

- 八柱神社 - 寺下町

- 八柱神社 - 富田町

- 八柱神社 - 成合町

- 若宮八幡神社 - 押沢町

-

岩倉神社境内

(中金町、2019年(令和元年)8月) -

野神社(埜神社)境内

(野口町、2019年(平成31年)4月)

- 松平地区

- 秋葉神社 - 岩倉町

- 秋葉神社 - 桂野町

- 市杵嶋神社 - 中垣内町

- 稲荷神社 - 長沢町

- 稲荷大神 - 松平町

- 鵜ケ瀬神社 - 鵜ケ瀬町

- 大内神社 - 大内町

- 春日神社 - 滝脇町

- 熊野神社 - 幸海町

- 古六所神社 - 坂上町

- 志賀神社 - 岩倉町

- 志賀神社 - 松平志賀町中澤

- 志賀神社 - 松平志賀町宮山

- 神明社 - 岩倉町

- 神明社 - 王滝町

- 神明社 - 大内町

- 神明宮 - 桂野町

- 神明宮 - 九久平町

- 神明宮 - 坂上町

- 神明社 - 坂上町

- 神明神社 - 石楠町

- 神明社 - 滝脇町

- 神明社 - 豊松町神明下

- 神明社 - 豊松町宮川

- 神明社 - 豊松町宮前

- 神明社 - 中垣内町

- 神明社 - 鍋田町

- 神明社 - 林添町

- 神明神社 - 穂積町

- 乳子守神社 - 鍋田町

- 津嶋神社 - 石楠町

- 津嶌神社 - 長沢町

- 津島神社 - 穂積町

- 天神宮 - 豊松町

- 豊栄神社 - 坂上町

- 豊松神社 - 豊松町

- 白山神社 - 岩倉町

- 白山神社 - 幸海町

- 蜂ケ峰神社 - 坂上町

- 八幡宮 - 加茂川町

- 八幡神社 - 坂上町

- 日箇出神社 - 坂上町

- 富士神社 - 豊松町

- 松平東照宮 - 松平町

- 水神社 - 桂野町

- 山中天神社 - 九久平町

- 六所神社 - 坂上町

- 六所神社上宮 - 坂上町

-

市杵嶋神社

(中垣内町、2011年(平成23年)3月) -

稲荷大神

(松平町、2012年(平成24年)3月) -

古六所神社

(坂上町、2012年(平成24年)3月) -

神明宮拝殿

(九久平町、2019年(令和元年)7月) -

豊栄神社

(坂上町、2012年(平成24年)4月) -

蜂ケ峰神社

(坂上町、2012年(平成24年)4月) -

日箇出神社

(坂上町、2012年(平成24年)3月) -

松平東照宮拝殿

(松平町、2010年(平成22年)1月) -

松平東照宮奥宮

(松平町、2009年(平成21年)7月) -

六所神社拝殿

(坂上町、2012年(平成24年)3月) -

六所神社上宮

(坂上町、2012年(平成24年)4月)

- 藤岡地区

- 飯野秋葉神社

- 石飛洲原神社

- 磯崎神社 - 迫町

- 磯崎神社 - 深見町

- 弥栄神社 - 西中山町

- 津島神社 - 迫町

- 天神社 - 下川口町

- 白山神社 - 三箇町

- 八幡神社 - 田茂平町

- 春埜山神社 - 北一色町

- 藤岡神社 - 北一色町

- 御嶽神社 - 木瀬町

- 八剱神社 - 西市野々町

- 八柱神社 - 石畳町

- 八柱神社 - 折平町

- 八柱神社 - 上川口町

- 八柱神社 - 上渡合町

- 八柱神社 - 木瀬町

- 八柱神社 - 三箇町

- 八柱神社 - 白川町

- 八柱神社 - 西中山町

- 八柱神社 - 北曽木町

- 八柱神社 - 御作町

- 小原地区

- 蘆和神社 - 松名町

- 稲荷社 - 永太郎町

- 稲荷大明神 - 大洞町

- 磐照神社 - 簗平町

- 賀茂原神社 - 小原町

- 熊野神社 - 市場町

- 熊野神社 - 岩下町

- 熊野神社 - 大坂町

- 蚕霊神社 - 日面町

- 塞神社 - 日面町

- 蔵王神社 - 北篠平町

- 白鳥神社 - 下仁木町

- 神明神社 - 永太郎町

- 神明社 - 小原北町

- 神明神社 - 川下町

- 神明社 - 榑俣町

- 神明神社 - 雑敷町

- 神明神社 - 李町

- 神明社 - 百月町

- 神明宮 - 荷掛町

- 神明社 - 西丹波町

- 神明社 - 平畑町

- 神明神社 - 三ツ久保町

- 神明神社 - 遊屋町

- 諏訪社 - 小原北町

- 諏訪神社 - 上仁木町

- 星宮神社 - 永太郎町

- 天王社 - 永太郎町

- 白山神社 - 大平町

- 白山神社 - 大洞町

- 白山神社 - 乙ケ林町

- 白山神社 - 西細田町

- 八幡神社 - 小原田代町

- 八幡宮 - 鍛治屋敷町

- 峯森神社 - 苅萱町

- 八柱神社 - 大洞町

- 八柱神社 - 雑敷町

- 足助地区

- 秋葉神社

- 明川熊野神社

- 足助稲荷社 - 足助町

- 足助稲荷大明社 - 足助町

- 足助八幡宮 - 足助町

- 足助神社 - 足助町

- 謁磐神社 - 御蔵町

- 生目八幡宮 - 新盛町

- 厳島神社 - 下平町

- 稲荷神社 - 綾渡町

- 石清水八幡神社 - 足助町

- 大井天神 - 大井町

- 御鍬神社 - 上佐切町

- 御鍬神社 - 山谷町

- 上脇神社 - 上脇町

- 国盛稲荷 - 下国谷町

- 熊野社 - 下国谷町

- 熊野神社 - 上八木町

- 熊野神社 - 則定町

- 熊野神社 - 月原町

- 蚕霊神社 - 東渡合町

- 金毘羅社 - 足助町

- 山王社 - 大蔵町

- 山王神社 - 野林町

- 白鳥神社 - 二タ宮町

- 神明宮 - 綾渡町

- 神明社 - 篭林町

- 神明神社 - 北小田町

- 神明社 - 国谷町

- 神明社 - 小町

- 神明社 - 沢ノ堂町

- 神明社 - 白倉町

- 神明社 - 摺町

- 神明神社 - 千田町

- 神明社 - 近岡町

- 神明社 - 椿立町

- 神明社 - 栃本町

- 神明社 - 中立町

- 神明宮 - 平折町

- 神明神社 - 連谷町

- 諏訪神社 - 怒田沢町

- 石動神社 - 桑田和町

- 津島神社 - 川面町

- 津島神社 - 桑原田町

- 津嶋神社 - 下佐切町

- 津嶋神社 - 富岡町

- 津嶋神社 - 二タ宮町

- 津島神社 - 四ツ松町

- 天伯神社 - 足助町

- 天白神社 - 栃ノ沢町

- 十明神社 - 四ツ松町

- 十明神社奥宮 - 四ツ松町

- 豊岡神社 - 富岡町

- 中之神社 - 山ノ中立町

- 成瀬神社 - 富岡町

- 若一神社 - 岩神町

- 白山社 - 足助白山町

- 白山神社 - 有洞町

- 白山神社 - 漆畑町

- 白山社 - 大塚町

- 白山神社 - 霧山町

- 白山神社 - 東大見町

- 白山神社 - 山谷町小玉石

- 白山神社 - 山谷町日向道下

- 八王子神社 - 四ツ松町

- 八幡宮 - 足助町今朝平

- 八幡神社 - 大蔵連町

- 八幡社 - 大多賀町

- 八幡神社 - 国閑町

- 八幡宮 - 桑田和町

- 八幡神社 - 五反田町

- 八幡社 - 塩ノ沢町

- 八幡神社 - 新盛町

- 八幡神社 - 葛沢町

- 八幡社 - 西樫尾町

- 八幡神社 - 御内町中島

- 八幡神社 - 御内町東切

- 八所社 - 久木町

- 日吉神社 - 上切山町

- 廣見神社 - 井ノ口町

- 伏見稲荷 - 小町

- 細田神社 - 細田町

- 八阪神社 - 菅生町

- 八坂神社 - 東大島町

- 八柱神社 - 平沢町

-

秋葉神社

(足助町、2012年(平成24年)3月) -

足助稲荷社

(足助町、2012年(平成24年)3月) -

足助稲荷大明社(お釜稲荷)

(足助町、2012年(平成24年)3月) -

足助神社社頭

(足助町、2018年(平成30年)7月) -

熊野神社

(則定町、2012年(平成24年)1月) -

神明宮

(綾渡町、2012年(平成24年)6月) -

天伯神社

(足助町、2012年(平成24年)3月) -

八幡宮

(足助町今朝平、2012年(平成24年)3月) -

八幡神社

(新盛町、2019年(令和元年)8月)

- 下山地区

- 蘭神社 - 蘭町

- 五十子神社 - 田平沢町

- 石上神社 - 大沼町

- 石鎚神社 - 花沢町

- 厳島神社 - 栃立町

- 稲荷大明神 - 大沼町

- 大明神社 - 黒坂町

- 大沼熊野神社 - 大沼町

- 春日神社 - 大沼町

- 熊野社 - 野原町

- 熊野神社 - 下山田代町

- 熊野神社 - 羽布町

- 神明社 - 神殿町

- 神明社 - 花沢町青木

- 神明宮 - 花沢町切戸

- 神明宮 - 花沢町砂場下

- 神明社 - 花沢町ヲチ合

- 神明神社 - 和合町

- 須賀神社 - 阿蔵町

- 諏訪神社 - 高野町

- 天皇神社 - 大沼町

- 中山神社 - 梨野町

- 日月神社 - 小松野町

- 若一往神社 - 下山田代町

- 白山神社 - 立岩町

- 白山神社 - 花沢町

- 白山神社 - 東大林町

- 八幡神社 - 宇連野町

- 八幡社 - 大桑町

- 八幡神社 - 平瀬町

- 二福神社 - 大沼町

- 火産霊神社 - 田折町

- 御嶽神社 - 東大林町

- 旭地区

- 愛宕神社 - 日下部町

- 伊熊神社 - 伊熊町笠松

- 伊熊神社 - 伊熊町除ケ貝戸

- 伊雑神社 - 太田町

- お須原山御鍬神社 - 東萩平町

- 加塩神社 - 加塩町

- 猿田彦神社 - 有間町

- 下畑神社 - 小畑町

- 白鳥社 - 有間町

- 白鳥神社 - 榊野町

- 神明社 - 押井町

- 神明神社 - 小渡町

- 神明神社 - 上中町

- 神明神社 - 杉本町

- 神明神社 - 坪崎町

- 神明神社 - 万根町

- 住吉神社 - 牛地町

- 津島神社 - 市平町

- 津島神社 - 大坪町

- 津島神社 - 惣田町

- 時瀬神明神社 - 時瀬町

- 野見神社 - 榊野町

- 白山神社 - 上切町

- 八王子神社 - 浅谷町

- 八王子神社 - 下切町

- 八幡神社 - 旭八幡町

- 八幡神社 - 笹戸町

- 八幡宮 - 島崎町

- 八幡社 - 東萩平町

- 八所神社 - 田津原町

- 日吉神社 - 須渕町

- 胸形神社 - 池島町

-

神明神社参道

(小渡町、2012年(平成24年)2月)

- 稲武地区

- 稲橋八幡神社 - 稲武町

- 稲荷神社 - 武節町

- 後山秋葉神社 - 御所貝津町

- 大野瀬神社 - 大野瀬町

- 熊野神社 - 押山町

- 熊野神社 - 桑原町

- 神明神社 - 黒田町

- 神明社 - 富永町

- 神明神社 - 野入町

- 誓約神社 - 御所貝津町

- 浅間神社 - 夏焼町

- 中富神社 - 中当町

- 八幡神社 - 小田木町

- 八幡神社 - 川手町

-

稲橋八幡神社

(稲武町、2019年(令和元年)9月)

寺院[編集]

詳細は「豊田市の寺院一覧」を参照- 挙母地区

●安栖院 - 桜町。浄土宗。 ●安長寺 - 梅坪町。真宗大谷派。 ●一乗教会 - 竹生町。真宗興正派。 ●観音院 - 千足町。浄土宗西山深草派。 ●観音寺 - 本地町。臨済宗。 ●久修寺 - 東新町。日蓮正宗。 ●恵光寺 - 長興寺。臨済宗東福寺派。 ●庚申寺 - 東梅坪町。曹洞宗。 ●弘法院豊田稲荷 - 小坂本町。真言宗醍醐派。 ●光明寺 - 下市場町。浄土宗。 ●採養院 - 小坂町。浄土宗。 ●三光寺松鷹坊 - 金谷町。真言宗醍醐派。 ●浄覚寺 - 宮町。真宗大谷派。 ●無量院浄久寺 - 喜多町。浄土宗。 ●大盛院松元寺 - 本地町。浄土宗。 ●常行院願王寺 - 今町。浄土宗。 ●常光寺 - 下市場町。臨済宗東福寺派。 ●昌樹院 - 小坂町。浄土宗。 ●称念寺 - 河合町。浄土宗。 ●浄法寺 - 本新町。浄土宗。 ●神龍寺 - 朝日ケ丘。曹洞宗。 ●水音寺 - 上挙母。真言宗醍醐派。 ●瑞光院 - 挙母町。浄土宗。 ●善宿寺 - 下林町。真宗大谷派。 ●大亀院 - 長興寺。 ●長興寺 - 長興寺。臨済宗東福寺派。 ●道住寺 - 本地町。真宗大谷派。 ●紫雲院洞泉寺 - 小坂町。浄土宗。 ●徳住寺 - 竹生町。浄土宗。 ●如来寺 - 本新町。真宗大谷派。 ●福寿院無量寺 - 宮口町。浄土宗。 ●乗願院福満寺 - 金谷町。浄土宗。 ●本覚院法雲寺 - 土橋町。浄土宗。 ●三河別院挙母支院 - 神明町。真宗大谷派。 ●妙見寺 - 日南町。日蓮宗。 ●薬王寺 - 小坂町。浄土宗。 ●薬師寺 - 京町。曹洞宗。 ●陽龍寺 - 樹木町。真宗大谷派。 ●龍寿院 - 千足町。臨済宗永源寺派。 ●霊岩寺 - 平芝町。曹洞宗。-

安長寺本堂

(梅坪町、2019年(平成31年)4月) -

三光寺本堂

(金谷町、2019年(平成31年)1月) -

浄覚寺本堂

(宮町、2019年(平成31年)4月) -

常行院本堂

(今町、2019年(平成31年)2月) -

神龍寺本堂

(朝日ケ丘、2019年(令和元年)9月) -

水音寺本堂

(上挙母、2019年(平成31年)1月) -

長興寺本堂

(長興寺、2019年(平成31年)4月) -

洞泉寺本堂

(小坂町、2019年(平成31年)4月) -

如来寺本堂

(本新町、2019年(平成31年)4月) -

陽龍寺本堂

(樹木町、2019年(平成31年)1月)

- 高橋地区

●医王寺 - 矢並町。曹洞宗。 ●往生院地蔵寺 - 高橋町。浄土宗。 ●観音院 - 渡合町。浄土宗。 ●観音寺 - 上野町。浄土宗。 ●岩滝寺 - 岩滝町。浄土宗。 ●行徳寺 - 室町。真宗大谷派。 ●庚申寺 - 野見町。浄土宗。 ●庚申寺 - 志賀町。曹洞宗。 ●庚鈴院 - 古瀬間町。浄土宗。 ●孤雲院 - 広川町。浄土宗。 ●極楽寺 - 御立町。浄土宗。 ●西谷院 - 志賀町。浄土宗。 ●地蔵院 - 広川町。浄土宗。 ●守綱寺 - 寺部町。真宗大谷派。 ●称安寺 - 池田町。浄土宗。 ●中山清閑院浄願寺 - 志賀町。真宗大谷派。 ●性源寺 - 広川町。浄土宗。 ●昌光寺 - 市木町。曹洞宗。 ●正信寺 - 大見町。真宗大谷派。 ●浄泉寺 - 市木町。曹洞宗。 ●浄土院 - 寺部町。浄土宗。 ●常楽寺 - 野見町。真宗大谷派。 ●松林寺 - 矢並町。真宗高田派。 ●心学院浄名寺 - 野見町。浄土宗。 ●随応院不遠寺 - 寺部町。浄土宗。 ●智照寺 - 扶桑町。真宗大谷派。 ●東高院 - 寺部町。浄土宗。 ●東光院 - 平井町。曹洞宗。 ●念仏寺 - 広川町。浄土宗。 ●未来寺 - 志賀町。曹洞宗。 ●無能寺 - 森町。浄土宗。 ●明勝寺 - 上野町。真宗大谷派。 ●薬師寺 - 御立町。浄土宗。 ●龍田院 - 古瀬間町。曹洞宗。 ●地蔵院蓮台寺 - 上野町。浄土宗。-

西谷院本堂

(志賀町、2019年(令和元年)8月) -

守綱寺本堂

(寺部町、2019年(平成31年)3月) -

浄願寺本堂

(志賀町、2019年(令和元年)8月) -

性源寺本堂

(広川町、2019年(令和元年)8月) -

心学院浄名寺本堂

(野見町、2019年(令和元年)8月) -

隨應院山門

(寺部町、2019年(平成31年)3月) -

東光院本堂

(平井町、2019年(令和元年)8月) -

念仏寺本堂

(広川町、2019年(令和元年)8月) -

龍田院本堂

(古瀬間町、2019年(令和元年)8月)

- 上郷地区

●安穏寺 - 配津町。浄土宗。 ●安福寺 - 鴛鴨町。真宗大谷派。 ●一運院 - 鴛鴨町。浄土宗。 ●一光寺 - 永覚町。 ●引接寺 - 畝部西町。浄土宗。 ●永覚教会 - 永覚町。浄土宗。 ●願正寺 - 桝塚西町。真宗大谷派。 ●願成寺 - 畝部東町。真宗大谷派。 ●観音教会 - 桝塚東町。浄土宗。 ●観音寺 - 永覚町。浄土宗。 ●行福寺 - 桝塚東町。浄土宗。 ●顕明寺 - 豊栄町。真宗大谷派。 ●弘願寺 - 和会町。真宗大谷派。 ●幸福寺 - 畝部西町。浄土宗。 ●西光寺三河豊田布教所 - 和会町。浄土真宗本願寺派。 ●浄願寺 - 上郷町。真宗大谷派。 ●真月院 - 和会町。浄土宗。 ●清安寺 - 畝部東町。浄土宗。 ●誓願寺 - 上郷町。浄土宗。 ●西蓮教会 - 配津町。浄土宗。 ●専修寺 - 福受町。浄土宗。 ●専念寺 - 永覚町。真宗大谷派。 ●大通院 - 渡刈町。浄土宗。 ●超願寺 - 和会町。真宗大谷派。 ●天道院 - 上郷町。浄土宗。 ●渡刈教会 - 渡刈町。浄土宗。 ●阿弥陀院福林寺 - 畝部東町。浄土宗。 ●遍照寺 - 鴛鴨町。浄土宗。 ●桝塚教会 - 桝塚西町。浄土宗。 ●聞名寺 - 広美町。真宗大谷派。 ●薬王院 - 畝部東町。真言宗豊山派。 ●祐専寺 - 畝部東町。真宗大谷派。 ●祐蔵寺 - 幸町。浄土宗。 ●隣松寺 - 幸町。浄土宗。-

安福寺本堂

(鴛鴨町、2019年(平成31年)2月) -

弘願寺本堂

(和会町、2019年(平成31年)2月) -

幸福寺本堂

(畝部西町、2019年(平成31年)2月) -

浄願寺本堂

(上郷町、2019年(平成31年)2月) -

誓願寺本堂

(上郷町、2019年(平成31年)2月) -

天道院本堂

(上郷町、2019年(平成31年)2月) -

阿弥陀院福林寺本堂

(畝部東町、2019年(平成31年)2月) -

聞名寺本堂

(広美町、2019年(平成31年)2月) -

祐蔵寺本堂

(幸町、2019年(平成31年)2月) -

隣松寺本堂

(幸町、2019年(平成31年)2月)

- 高岡地区

●阿弥陀律寺 - 西田町。浄土宗。 ●円楽寺 - 若林西町。真宗大谷派。 ●願誓寺 - 前林町。真宗大谷派。 ●教照寺 - 吉原町。真宗大谷派。 ●光恩寺 - 竹元町。真宗大谷派。 ●庚申寺 - 竹元町。浄土宗。 ●高林寺 - 堤町。浄土宗。 ●極楽寺 - 駒場町。臨済宗妙心寺派。 ●西雲寺 - 住吉町。真宗大谷派。 ●紫雲院 - 住吉町。浄土宗。 ●順了寺 - 本田町。浄土宗。 ●成就律寺 - 大林町。浄土宗。 ●浄照寺 - 若林西町。真宗大谷派。 ●真浄寺 - 中根町。真宗大谷派。 ●瑞応寺 - 堤本町。曹洞宗。 ●徳念寺 - 駒場町。浄土真宗本願寺派。 ●徳本寺 - 堤本町。曹洞宗。 ●万国寺 - 中田町。真宗大谷派。 ●本源寺 - 御幸本町。浄土宗。 ●宝樹院 - 上丘町。浄土宗西山深草派。 ●満徳寺 - 前林町。真宗大谷派。 ●萬福寺 - 大林町。真宗大谷派。 ●養寿寺 - 花園町。真宗大谷派。 ●龍興寺 - 中町。臨済宗妙心寺派。-

浄照寺本堂

(若林西町、2019年(平成31年)1月) -

瑞応寺本堂

(堤本町、2018年(平成30年)12月) -

徳念寺本堂

(駒場町、2016年(平成28年)5月) -

宝樹院本堂

(上丘町、2019年(令和元年)8月) -

満徳寺外観

(前林町、2018年(平成30年)12月) -

萬福寺本堂

(大林町、2019年(令和元年)9月) -

養寿寺本堂

(花園町、2019年(平成31年)1月) -

龍興寺本堂

(中町、2019年(令和元年)9月)

- 猿投地区

●阿弥陀院 - 平戸橋町。浄土宗。 ●雲龍寺 - 四郷町。曹洞宗。 ●延命寺 - 四郷町。曹洞宗。 ●観音院 - 越戸町。真言宗醍醐派。 ●観音寺 - 乙部町。浄土宗。 ●喜宝寺 - 加納町。曹洞宗。 ●弘誓院 - 加納町。浄土宗。 ●鞍馬山別院弘恵寺 - 井上町。鞍馬弘教。 ●桂林寺 - 御船町。曹洞宗。 ●庚申寺 - 舞木町。浄土宗。 ●厚徳寺 - 本徳町。曹洞宗。 ●光明寺 - 花本町。真宗大谷派。 ●光輪寺 - 四郷町。真宗大谷派。 ●十王寺 - 亀首町。曹洞宗。 ●浄厳寺 - 御船町。浄土宗。 ●称讃寺 - 亀首町。浄土宗。 ●浄禅寺 - 亀首町。曹洞宗。 ●信光寺 - 荒井町。浄土宗。 ●流山寺摂取院 - 猿投町。浄土宗。 ●専修院 - 越戸町。浄土宗。 ●大松寺 - 加納町。 ●大悲殿東昌寺 - 猿投町。曹洞宗。 ●長寿寺 - 亀首町。曹洞宗。 ●塚本教会 - 加納町。浄土宗。 ●透玄寺 - 上原町。曹洞宗。 ●宝積寺 - 西広瀬町。曹洞宗。 ●大定院 - 御船町。不動教。 ●明王寺 - 舞木町。曹洞宗。 ●妙学院 - 亀首町。 ●薬王寺 - 枝下町。曹洞宗。 ●薬師寺 - 越戸町。浄土宗。-

雲龍寺本堂

(四郷町、2019年(令和元年)8月) -

浄厳寺本堂

(御船町、2019年(令和元年)8月) -

大悲殿東昌寺境内

(猿投町、2018年(平成30年)11月) -

身玉山大定院本堂

(御船町、2006年(平成18年)11月)

- 保見地区

●永福寺 - 保見町。黄檗宗。 ●高善寺 - 貝津町。法華宗陣門流。 ●地蔵寺 - 保見町。曹洞宗。 ●浄福寺 - 伊保町。真宗大谷派。 ●正林寺 - 広幡町。曹洞宗。 ●宋岳寺 - 貝津町。曹洞宗。 ●長善寺 - 貝津町。浄土宗。 ●徳翁院 - 八草町。曹洞宗。 ●徳合院 - 東保見町。曹洞宗。 ●報恩寺 - 伊保町。臨済宗東福寺派。 ●薬師寺 - 篠原町。曹洞宗。 ●永沢寺 - 篠原町。曹洞宗。 ●了喜院 - 保見町。浄土宗。 ●龍洞寺 - 篠原町。曹洞宗。 ●林光寺 - 田籾町。曹洞宗。 ●和徳寺 - 保見町。真宗大谷派。-

永福寺本堂

(保見町、2019年(平成31年)1月) -

地蔵寺本堂

(保見町、2019年(平成31年)1月) -

宋岳寺本堂

(貝津町、2019年(平成31年)1月) -

徳合院本堂

(東保見町、2019年(平成31年)1月) -

永沢寺本堂

(篠原町、2019年(令和元年)8月) -

龍洞寺本堂

(篠原町、2019年(令和元年)8月) -

林光寺本堂

(田籾町、2019年(平成31年)2月) -

和徳寺本堂

(保見町、2019年(平成31年)1月)

- 石野地区

●恩真寺 - 山中町。曹洞宗。 ●観音院 - 芳友町。浄土宗西山深草派。 ●金泉寺 - 東広瀬町。曹洞宗。 ●広済寺 - 東広瀬町。曹洞宗。 ●広昌院 - 力石町。浄土宗。 ●広沢寺 - 東広瀬町。真宗大谷派。 ●極楽寺 - 藤沢町。真宗大谷派。 ●松興寺 - 松嶺町。真宗大谷派。 ●浄心寺 - 山中町。浄土宗。 ●浄専寺 - 小峯町。真宗大谷派。 ●性善寺 - 石野町。真宗大谷派。 ●清通寺 - 上高町。真宗大谷派。 ●千鳥寺 - 千鳥町。曹洞宗。 ●増慶寺 - 野口町。真宗大谷派。 ●智誓寺 - 富田町。真宗大谷派。 ●中金寺 - 中金町。真宗大谷派。 ●寺谷下教会 - 寺下町。真宗大谷派。 ●成合教会 - 成合町。真宗大谷派。 ●如意寺 - 力石町。真宗大谷派。 ●芳友寺 - 芳友町。真宗大谷派。-

広沢寺本堂

(東広瀬町、2019年(平成31年)4月) -

清通寺外観

(上高町、2009年(平成21年)10月) -

千鳥寺本堂

(千鳥町、2019年(平成31年)4月) -

増慶寺本堂

(野口町、2019年(平成31年)4月) -

如意寺本堂

(力石町、2019年(平成31年)4月)

- 松平地区

●安全寺 - 坂上町。浄土宗。 ●大給教会 - 大内町。浄土宗。 ●皆福寺 - 幸海町。真宗大谷派。 ●吉祥院 - 九久平町。曹洞宗。 ●教恩寺 - 豊松町。真宗大谷派。 ●地蔵院玉泉寺 - 松平志賀町。浄土宗。 ●華蔵院 - 桂野町。浄土宗。 ●顕正寺 - 岩倉町。真宗大谷派。 ●高月院 - 松平町。浄土宗。 ●高徳寺 - 九久平町。浄土宗。 ●地蔵院 - 坂上町。曹洞宗。 ●春光院 - 岩倉町。浄土宗。 ●信光寺 - 豊松町。真宗大谷派。 ●晴暗寺 - 林添町。曹洞宗。 ●正受寺 - 九久平町。真宗大谷派。 ●護方院専光寺 - 滝脇町。真宗大谷派。 ●専修庵 - 桂野町。浄土宗。 ●長慶寺 - 岩倉町。曹洞宗。 ●長慶寺 - 松平志賀町。真宗大谷派。 ●長松院 - 滝脇町。曹洞宗。 ●長福寺 - 松平町。天台宗。 ●徳山寺 - 中垣内町。真宗大谷派。 ●徳彰庵 - 松平志賀町。浄土宗。 ●法興寺 - 加茂川町。真宗大谷派。 ●法徳寺 - 長沢町。真宗大谷派。 ●妙昌寺 - 王滝町。曹洞宗。 ●妙真寺︵東海動物霊園︶ - 穂積町。 ●祐源寺 - 幸海町。曹洞宗。 ●来迎院 - 岩倉町。浄土宗。 ●蓮生寺 - 坂上町。真宗大谷派。-

高徳寺山門

(九久平町、2019年(令和元年)7月) -

高月院本堂

(松平町、2019年(令和元年)8月) -

妙昌寺本堂

(王滝町、2012年(平成24年)5月)

- 藤岡地区

●栄行寺 - 下川口町。真宗大谷派。 ●教安院 - 深見町。浄土宗。 ●慶昌寺 - 三箇町。曹洞宗。 ●向陽寺 - 折平町。曹洞宗。 ●金剛寺 - 北一色町。曹洞宗。 ●昌林寺 - 御作町。曹洞宗。 ●瑞雲寺 - 西中山町。曹洞宗。 ●蔵圓寺 - 白川町。曹洞宗。 ●天宗寺 - 木瀬町。曹洞宗。 ●天徳寺 - 御作町。曹洞宗。 ●徳昌寺 - 木瀬町。曹洞宗。 ●林宗寺 - 藤岡飯野町。曹洞宗。- 小原地区

-

観音寺本堂

(千洗町、2019年(令和元年)9月)

- 足助地区

●阿弥陀寺 - 大井町。浄土宗。 ●安勝院 - 岩谷町。浄土宗西山深草派。 ●岩崎観音寺 - 足助町。曹洞宗。 ●因超寺 - 近岡町。真宗大谷派。 ●円通院 - 明川町。曹洞宗。 ●応声寺 - 久木町。浄土宗西山深草派。 ●海蔵寺 - 菅生町。 ●願永寺 - 実栗町。真宗大谷派。 ●慶安寺 - 足助町。曹洞宗。 ●香積寺 - 足助町。曹洞宗。 ●滋眼寺 - 月原町。 ●宗恩寺 - 足助町。真宗大谷派。 ●十王寺 - 足助町。真宗大谷派。 ●昌安寺 - 西樫尾町。曹洞宗。 ●浄雲寺 - 霧山町。浄土宗。 ●正覚院 - 室口町。浄土宗西山深草派。 ●浄国院 - 小町。浄土宗。 ●昌全寺 - 五反田町。曹洞宗。 ●心月院 - 則定町。曹洞宗。 ●瑞雲寺 - 国閑町。 ●専休寺 - 中立町。真宗大谷派。 ●専蔵寺 - 栃本町。真宗大谷派。 ●善導寺 - 国谷町。真宗大谷派。 ●専念寺 - 冷田町。浄土宗。 ●宋吉寺 - 東川端町。 ●宗源寺 - 上八木町。曹洞宗。 ●大光院 - 御蔵町。曹洞宗。 ●大鷲院 - 新盛町。曹洞宗。 ●中宮寺 - 桑田和町。浄土宗西山深草派。 ●長福寺 - 安実京町。浄土宗西山深草派。 ●等光寺 - 平折町。真宗大谷派。 ●徳用寺 - 富岡町。曹洞宗。 ●如来寺 - 上小田町。真宗大谷派。 ●万昌院 - 山谷町。曹洞宗。 ●普光寺 - 足助町。曹洞宗。 ●平勝寺 - 綾渡町。曹洞宗。 ●法音寺明川支院 - 明川町。日蓮宗。 ●宝樹院 - 葛沢町。浄土宗西山深草派。 ●宝珠院 - 足助町。浄土宗西山深草派。 ●発願寺 - 摺町。真宗大谷派。 ●妙見寺風天洞 - 大蔵町。日蓮宗。 ●明誓寺 - 月原町。真宗大谷派。 ●楽円寺 - 田振町。真宗大谷派。 ●竜宝寺 - 川面町。 ●良信寺 - 足助白山町。真宗大谷派。-

岩崎観音寺本堂

(足助町、2012年(平成24年)2月) -

慶安寺本堂

(足助町、2019年(令和元年)6月) -

香積寺本堂

(足助町、2019年(令和元年)8月) -

十王寺本堂

(足助町、2012年(平成24年)3月) -

心月院

(則定町、2012年(平成24年)1月) -

大鷲院本堂

(新盛町、2019年(令和元年)8月) -

普光寺本堂

(足助町、2019年(令和元年)6月) -

平勝寺本堂

(綾渡町、2012年(平成24年)6月) -

宝珠院山門

(足助町、2012年(平成24年)3月)

- 下山地区

●易往寺 - 花沢町。真宗大谷派。 ●円満寺 - 神殿町。 ●光照寺 - 羽布町。曹洞宗。 ●光摂寺 - 大沼町。真宗大谷派。 ●高福寺 - 栃立町。真宗大谷派。 ●慈眼寺 - 羽布町。曹洞宗。 ●実相院 - 蘭町。浄土宗西山深草派。 ●正栄寺 - 立岩町。曹洞宗。 ●浄円寺 - 蕪木町。真宗大谷派。 ●正徳院 - 神殿町。臨済宗。 ●常楽寺 - 野原町。曹洞宗。 ●清寿院 - 田折町。浄土宗西山深草派。 ●大聖寺 - 和合町。曹洞宗。 ●長照寺 - 下山田代町。真宗大谷派。 ●洞樹院 - 大沼町。浄土宗西山深草派。 ●等順寺 - 大沼町。真宗大谷派。 ●洞泉寺 - 東大林町。 ●福寿院 - 阿蔵町。曹洞宗。 ●福念寺 - 花沢町。真宗大谷派。 ●妙厳寺 - 大桑町。臨済宗永源寺派。 ●妙楽寺 - 花沢町。真宗大谷派。-

等順寺本堂

(大沼町、2019年(令和元年)7月)

- 旭地区

●最光院 - 日下部町。曹洞宗。 ●三玄寺 - 東萩平町。臨済宗妙心寺派。 ●慈眼寺 - 杉本町。曹洞宗。 ●浄徳寺 - 市平町。真宗高田派。 ●清涼寺 - 榊野町。曹洞宗。 ●増光寺 - 万町町。曹洞宗。 ●増福寺︵風鈴寺︶ - 小渡町。曹洞宗。 ●知教寺 - 小渡町。 ●超仁寺 - 池島町。真宗大谷派。 ●東安寺 - 下切町。浄土宗。 ●徳林寺 - 笹戸町。真宗高田派。 ●福蔵寺 - 太田町。曹洞宗。 ●妙見寺 - 浅谷町。臨済宗妙心寺派。 ●立石寺 - 大坪町。真宗大谷派。-

増福寺(風鈴寺)本堂

(小渡町、2019年(令和元年)8月)瑞龍寺山門

(稲武町、2018年(平成30年)6月)

小堂・小祠[編集]

- 青木地蔵尊 - 堤町

- 阿弥陀堂 - 小呂町

- 阿弥陀堂 - 平沢町

- 石神大明神 - 越戸町

- 市木弘法堂 - 市木町

- 市木辻堂 - 市木町

- 市場三十三観音堂 - 市場町

- 稲武観音 - 稲武町

- 大島堂 - 東大島町

- おせん川不動明王 - 足助町

- カサ神 - 椿立町

- 観音教会 - 桝塚東町

- 観音堂 - 西中山町

- 観音堂 - 東中山町

- 観音堂 - 大沼町

- 鬼門薬師如来・意母観世音・水子観世音 - 伊保町

- 切山観音堂 - 上切山町

- くらし観音 - 黒坂町

- 庚申閣 - 下中町

- 庚申社 - 渡刈町

- 庚申堂 - 八草町

- 庚申堂 - 中金町

- 庚申堂 - 岩倉町

- 弘法庵 - 加茂川町

- 弘法堂 - 秋葉町

- 弘法堂 - 三箇町

- 弘法山 - 大沼町

- 小寺観音 - 笹戸町

- 小町観音 - 小町

- 込行六部堂 - 御船町

- 子安地蔵尊 - 成合町

- 小丸地蔵 - 樹木町

- 子守地蔵尊 - 足助白山町

- 小野堂 - 小町

- 金毘羅天 - 川面町

- 三弘法 - 小町

- 三十三観音 - 玉野町

- 地蔵尊 - 土橋町

- 地蔵尊 - 加納町

- 地蔵堂 - 下林町

- 地蔵堂 - 足助町

- 地蔵堂 - 綾渡町

- 地蔵堂 - 上八木町

- 地蔵堂 - 小町

- 地蔵堂 - 御立町

- 地頭大龍神 - 大沼町

- 出世観音堂 - 井ノ口町

- 白馬観音 - 山谷町

- 善光寺堂 - 高岡町

- 全帝大明神 - 桑田和町

- 太子堂 - 足助町

- 大日堂 - 岩神町

- 高橋弘法堂 - 福受町

- 滝脇石御堂 - 滝脇町

- 夫恋薬師堂 - 足助町

- 百々阿弥陀堂 - 百々町

- 灯明台弘法堂 - 御船町

- 所石弘法堂 - 石楠町

- 南無弘法大師 - 猿投町

- 念仏庵 - 四ツ松町

- 不動明王 - 大見町

- 不動明王 - 畝部東町

- 不動明王 - 綾渡町

- 不動明王 - 桑田和町

- 弁財天 - 九久平町

- 洞薬師堂 - 猿投町

- 本郷教会阿弥陀堂 - 平井町

- 本郷薬師堂 - 則定町

- 町屋稲荷大明神 - 亀首町

- 峰の観音 - 琴平町

- 向山観音 - 本地町

- 元観音 - 則定町

- 薬師庵 - 沢ノ堂町

- 薬師堂 - 矢並町広畑

- 薬師堂 - 矢並町宮脇

- 薬師堂 - 加納町

- 薬師堂 - 寺下町

- 薬師堂 - 中金町

- 薬師堂 - 桂野町

- 薬師堂 - 穂積町

- 薬師堂 - 西中山町

- 薬師堂 - 綾渡町

- 薬師堂 - 有洞町

- 薬師堂 - 葛沢町

- 薬師堂 - 則定町

- 薬師堂 - 平瀬町

- 薬師如来 - 芳友町

- 山中観音堂 - 猿投町

- 立志弘法大師 - 大沼町

-

石神大明神

(越戸町、2019年(令和元年)8月) -

市木弘法堂

(市木町、2019年(令和元年)5月) -

小丸地蔵

(樹木町、2019年(平成31年)1月) -

地蔵堂

(御立町、2019年(令和元年)8月) -

滝脇石御堂

(滝脇町、2019年(平成31年)3月) -

山中観音堂

(猿投町、2013年(平成25年)12月)

その他の宗教施設[編集]

- 足助教会 - 篠原町

- 足助キリスト教会 - 足助町

- 御嶽教御嶽神社 - 西山町

- 御嶽教御嶽神社 - 矢並町

- 御嶽教高根山教会 - 鴛鴨町

- 御嶽教天王教会 - 足助町

- カトリック聖心教会 - 聖心町

- 上行庵 - 宮上町

- 國光稲荷大神 - 足助町

- 幸福の科学豊田支部 - 小坂本町

- 金光教豊田教会 - 常盤町

- 崇教真光豊田小道場 - 梅坪町

- 崇教真光豊田東お浄め所 - 志賀町

- 聖霊修道院 - 聖心町

- 世界救世教足助布教所 - 足助町

- 世界救世教いづのめ教団豊田いづのめセンター - 高原町

- 世界平和統一家庭連合豊田家庭教会 - 錦町

- 創価学会豊田南文化会館 - 深田町

- 大乗教豊田教会 - 明和町

- 堤説教場 - 堤町

- 天理教足助分教会 - 御船町

- 天理教挙母分教会 - 小坂本町

- 天理教三碧分教会 - 舞木町

- 天理教西三河分教会 - 和会町

- 天理教東加茂分教会 - 杉本町

- 天理教本芝久分教会 - 久木町

- 豊田神池キリスト教会 - 美里

- 豊田キリスト教会 - 平芝町

- 豊田聖書教会 - 野見山町

- 豊田聖ペテロ聖パウロ教会 - 広久手町

- 豊田バプテスト教会 - 広美町

- 豊田東キリスト教会 - 泉町

- 豊田ホープチャペル - 高上

- 豊田みのりキリスト教会 - 今町

- 豊田めぐみ伝道所 - 保見町

- 名古屋バプテスト教会希望キリスト伝道所 - 日南町

- 日本キリスト教団豊田教会 - 大清水町

- 日本福音ルーテル挙母教会 - 桜町

- パーフェクト リバティー教団豊田教会 - 小坂本町

- ハサナス・マスジド・トヨタ・モスク - 堤町

- 光ゴスペル・インターナショナル・チャーチ - 美里

- 保見キリスト教会 - 保見ケ丘

- 末日聖徒イエス・キリスト教会豊田ワード - 梅坪町

- ミッション・アポイオ・トヨタ・クリスト教会 - 寺部町

名所・旧跡[編集]

- 主な城郭

- 街道

- 主な遺跡

- 馬場瀬古墳群

- 酒呑ジュリンナ遺跡

- 曽根遺跡

-

足助城

-

七州城(挙母城)

観光スポット[編集]

- 自然

旭地区には、樹齢1000年を超える県下最大の貞観杉がある。 稲武地区にある、天竜奥三河国定公園の保護地区に指定されている面ノ木原生林では、樹齢300年近くのブナの原生林が広がり、冬になると樹氷を見ることが出来る。-

香嵐渓

-

川見四季桜の里

-

王滝渓谷

(2010年(平成22年)11月) -

三河湖

(2017年(平成29年)8月) -

タカドヤ湿地の紅葉主な滝 ●豊田地区 ●猿投七滝 - 広沢大滝、二ツ釜滝、白霧滝、千鳥滝、白菊滝、乙女滝、血洗いの滝 ●二畳ヶ滝 - 落差30メートルを誇る ●藤岡地区 ●不動の滝 ●下山地区 ●保殿の七滝 ●稲武地区 ●押川大滝 主な季節の花 ●豊田地区 ●桜 - 鞍ヶ池公園(約1,500本︶、水源公園(約1,000本︶ ●桃 - 猿投山山麓一帯 ●ササユリ - ささゆりの里 ●シラタマホシクサ他、湿原植物 - 矢並湿地 ●藤岡地区 ●桜 - 金剛寺︵樹齢200年︶ ●ふじの回廊︵372mの散策道に4種類の藤がある︶ ●小原地区 ●四季桜︵地区内には約10,000本の桜が植っており、春は3月中旬から4月上旬、秋は10月下旬から12月下旬の年2回花を咲かせる[32]。前洞の樹は、樹齢100年以上で、愛知県の天然記念物に指定されており、秋には桜と紅葉を一度に楽しむことが出来る。︶ ●足助地区 ●カタクリ - 香嵐渓一帯 ●もみじ - 香嵐渓一帯 ●稲武地区 ●桜 - 瑞龍寺︵樹齢360年、愛知県指定天然記念物︶、大安寺︵樹齢250年︶ ●水芭蕉 - 夏焼城ヶ山 ●オオキツネノカミソリ - 夏焼城ヶ山

温泉[編集]

●豊田地区 ●猿投温泉 ●割目池温泉︵ほっとかん︶ ●竜泉寺の湯 豊田浄水店 ●おいでんの湯 ●足助地区 ●白鷺温泉 ●岩神之湯︵閉店︶ ●旭地区 ●小渡温泉 ●笹戸温泉 ●榊野温泉 ●稲武地区 ●稲武温泉︵どんぐりの湯︶ ●夏焼温泉美術館・資料館[編集]

●豊田市美術館 - 小坂本町 ●豊田市博物館 - 小坂本町 ●棒の手会館 - 猿投町 ●豊田市郷土資料館 - 陣中町 ●豊田市近代の産業とくらし発見館 - 喜多町 ●豊田市民芸館 - 平戸橋町 ●藤岡民俗資料館 - 藤岡飯野町 ●香恋の館 - 羽布町 ●豊田市小原郷土館︵閉館︶ ●豊田市足助資料館 - 足助町 ●豊田市足助資料館大河原分館 - 大河原町 ●豊田市稲武郷土資料館 - 黒田町 ●豊田市旭郷土資料館 - 浅谷町 ●足助中馬館 - 足助町 ●三州足助屋敷 - 足助町 ●古橋懐古館 - 稲武町 ●松平郷館 - 松平町 ●トヨタ会館 - トヨタ町 ●トヨタ鞍ヶ池記念館 - 池田町 ●豊田市和紙のふるさと ●豊田市歌舞伎伝承館豊田市美術館

(2012年(平成24年)4月) -

豊田市博物館

-

棒の手会館

(2019年(令和元年)9月) -

豊田市郷土資料館本館

(2017年(平成29年)6月) -

豊田市近代の産業とくらし発見館

(2017年(平成29年)6月) -

豊田市民芸館 第3民芸館

(2019年(令和元年)5月) -

豊田市足助資料館

(2018年(平成30年)6月) -

豊田市稲武郷土資料館

(2019年(令和元年)8月) -

豊田市旭郷土資料館

(2012年(平成24年)2月) -

足助中馬館

(2018年(平成30年)7月) -

三州足助屋敷

(2021年(令和3年)7月) -

古橋懐古館

(2019年(令和元年)9月) -

松平郷館

(2019年(令和元年)8月) -

トヨタ会館ショールーム

(2019年(平成31年)1月) -

トヨタ鞍ヶ池記念館敷地にある旧豊田喜一郎邸

(2019年(令和元年)5月)