中国の歴史

| |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 先史時代 中石器時代 新石器時代 | |||||||||||

| 三皇五帝 (古国時代) |

(黄河文明・ 長江文明・ 遼河文明) | ||||||||||

| 夏 | |||||||||||

| 殷 | |||||||||||

| 周(西周) | |||||||||||

| 周 (東周) |

春秋時代 | ||||||||||

| 戦国時代 | |||||||||||

| 秦 | |||||||||||

| 漢(前漢) | |||||||||||

| 新 | |||||||||||

| 漢(後漢) | |||||||||||

| 呉 (孫呉) |

漢 (蜀漢) |

魏 (曹魏) | |||||||||

| 晋(西晋) | |||||||||||

| 晋(東晋) | 十六国 | ||||||||||

| 宋(劉宋) | 魏(北魏) | ||||||||||

| 斉(南斉) | |||||||||||

| 梁 | 魏 (西魏) |

魏 (東魏) | |||||||||

| 陳 | 梁 (後梁) |

周 (北周) |

斉 (北斉) | ||||||||

| 隋 | |||||||||||

| 唐 | |||||||||||

| 周(武周) | |||||||||||

| 五代十国 | 契丹 | ||||||||||

| 宋 (北宋) |

夏 (西夏) |

遼 | |||||||||

| 宋 (南宋) |

金 | ||||||||||

| 元 | |||||||||||

| 明 | 元 (北元) | ||||||||||

| 明 (南明) |

順 | 後金 | |||||||||

| 清 | |||||||||||

| 中華民国 | 満洲 | ||||||||||

| 中華人民 共和国 |

中華 民国 (台湾) | ||||||||||

中国の歴史︵ちゅうごくのれきし︶、あるいは中国史︵ちゅうごくし︶の対象は、中国大陸の地域史であり、漢民族を中心に様々な異民族に加え、現在の中華人民共和国に至るまでの歴史である。中国の黄河文明は古代の世界四大文明の一つに数えられ、また、黄河文明よりもさらにさかのぼる長江文明が存在した。以降、現代までの中国の歴史を記す。

中国の歴史においては、政治的統一による平和の時代と、国家崩壊および戦争の時代が交互に繰り返された。最近のものは国共内戦︵1927年–1949年︶である。ときおり中国は遊牧民による支配を受け、最終的にそのほとんどは漢民族の文化に同化された。複数の王朝と戦国武将が支配する時代において、中華王朝は中国大陸の一部または全部を支配してきた。

歴代の王朝は、皇帝が広大な領土を直接支配することを可能にする官僚制度を発展させてきた。紀元前206年から西暦1912年までは、日常的な統治業務は士大夫と呼ばれる特別なエリートによって処理された。その官僚は科挙によって慎重に選考された。最後の王朝である清は、1912年の中華民国建国によって滅亡した。

王朝・政権の変遷[編集]

詳細は「中国の歴代王朝一覧」を参照

中華人民共和国地図 [ 一般名‥中国大陸また北京当局 ] 。

●先史時代

●長江文明

●黄河文明

●遼河文明

●神話伝説時代︵盤古・女媧・伏羲と三皇五帝︶

●夏︵紀元前2070年頃 - 紀元前1600年頃︶

●殷︵商、商朝とも。商人の語源[† 1]︶︵紀元前1600年頃 - 紀元前12世紀・紀元前11世紀ごろ︶

●周︵紀元前12世紀・紀元前11世紀ごろ - 紀元前256年︶…殷を滅ぼし、周︵西周︶建国。克殷の年代については諸説あり、はっきりしない。

●春秋時代︵紀元前770年 - 紀元前403年︶…紀元前453年晋が韓魏趙に分割された時点、または紀元前403年韓魏趙が諸侯に列した時点をもって春秋時代の終わり、戦国時代の始まりとする。

●戦国時代︵紀元前403年 - 紀元前221年︶…晋が韓・趙・魏に分裂し、戦国時代突入。

●秦︵紀元前221年 - 紀元前207年︶…秦王・政︵始皇帝︶が六国を滅ぼし中華統一。

●漢

●前漢︵西漢、紀元前206年 - 8年︶…秦滅亡後、楚の項羽との楚漢戦争に勝ち、劉邦︵高祖︶が建国。

●新︵8年 - 23年︶…外戚の王莽が皇帝から帝位を簒奪後、建国。

●後漢︵東漢、25年 - 220年︶…前漢の景帝の子孫の劉秀︵光武帝︶が新末後漢初の動乱を勝ち抜き、漢を再興。

●三国時代︵220年 - 280年︶

●蜀、魏、呉…曹操の子 曹丕︵文帝︶が献帝から禅譲を受け即位すると、蜀の劉備︵昭烈帝︶も漢皇帝を名乗り即位、呉の孫権︵大帝︶も即位し、三国時代に入る。

●晋︵265年 - 420年︶

●西晋︵265年 - 316年︶…晋王司馬炎︵武帝︶が魏の元帝より禅譲を受け即位し建国。だが、異民族五胡の侵入により衰退。異民族の漢に滅ぼされた。

●東晋︵317年 - 420年︶…皇族の生き残りの一人の琅邪王・司馬睿は江南に逃れ、建康で即位︵元帝︶。これを中原の晋と区別して東晋という。

●五胡十六国時代︵304年 - 439年︶

●南北朝時代︵439年 - 589年︶

●北魏、東魏、西魏、北斉、北周

●宋、斉、梁、陳

●隋︵581年 - 618年︶

●唐︵618年 - 907年︶

●武周

●五代十国時代︵907年 - 960年︶

中華人民共和国地図 [ 一般名‥中国大陸また北京当局 ] 。

●先史時代

●長江文明

●黄河文明

●遼河文明

●神話伝説時代︵盤古・女媧・伏羲と三皇五帝︶

●夏︵紀元前2070年頃 - 紀元前1600年頃︶

●殷︵商、商朝とも。商人の語源[† 1]︶︵紀元前1600年頃 - 紀元前12世紀・紀元前11世紀ごろ︶

●周︵紀元前12世紀・紀元前11世紀ごろ - 紀元前256年︶…殷を滅ぼし、周︵西周︶建国。克殷の年代については諸説あり、はっきりしない。

●春秋時代︵紀元前770年 - 紀元前403年︶…紀元前453年晋が韓魏趙に分割された時点、または紀元前403年韓魏趙が諸侯に列した時点をもって春秋時代の終わり、戦国時代の始まりとする。

●戦国時代︵紀元前403年 - 紀元前221年︶…晋が韓・趙・魏に分裂し、戦国時代突入。

●秦︵紀元前221年 - 紀元前207年︶…秦王・政︵始皇帝︶が六国を滅ぼし中華統一。

●漢

●前漢︵西漢、紀元前206年 - 8年︶…秦滅亡後、楚の項羽との楚漢戦争に勝ち、劉邦︵高祖︶が建国。

●新︵8年 - 23年︶…外戚の王莽が皇帝から帝位を簒奪後、建国。

●後漢︵東漢、25年 - 220年︶…前漢の景帝の子孫の劉秀︵光武帝︶が新末後漢初の動乱を勝ち抜き、漢を再興。

●三国時代︵220年 - 280年︶

●蜀、魏、呉…曹操の子 曹丕︵文帝︶が献帝から禅譲を受け即位すると、蜀の劉備︵昭烈帝︶も漢皇帝を名乗り即位、呉の孫権︵大帝︶も即位し、三国時代に入る。

●晋︵265年 - 420年︶

●西晋︵265年 - 316年︶…晋王司馬炎︵武帝︶が魏の元帝より禅譲を受け即位し建国。だが、異民族五胡の侵入により衰退。異民族の漢に滅ぼされた。

●東晋︵317年 - 420年︶…皇族の生き残りの一人の琅邪王・司馬睿は江南に逃れ、建康で即位︵元帝︶。これを中原の晋と区別して東晋という。

●五胡十六国時代︵304年 - 439年︶

●南北朝時代︵439年 - 589年︶

●北魏、東魏、西魏、北斉、北周

●宋、斉、梁、陳

●隋︵581年 - 618年︶

●唐︵618年 - 907年︶

●武周

●五代十国時代︵907年 - 960年︶

中華民国地図 [ 一般名‥台湾またチャイニーズタイペイ ] 。

●後梁、後唐、後晋、後漢、後周……五代︵中原を中心とする国︶

●呉、南唐・閩・呉越・荊南・楚・南漢・前蜀・後蜀・北漢……十国︵中華東西南北に拠る勢力︶

●宋

●北宋︵960年 - 1127年︶

●南宋︵1127年 - 1279年︶

●遼、西夏、金

●元︵1271年 - 1368年︶

●明︵1368年 - 1644年︶

●南明

●清︵1616年 - 1912年︶︵1616年 - 1636年は後金、それ以前はマンジュ国︶

●太平天国、満洲国

●中華民国︵1912年 -現在 ︶

●中華人民共和国︵1949年 - 現在︶

中華民国地図 [ 一般名‥台湾またチャイニーズタイペイ ] 。

●後梁、後唐、後晋、後漢、後周……五代︵中原を中心とする国︶

●呉、南唐・閩・呉越・荊南・楚・南漢・前蜀・後蜀・北漢……十国︵中華東西南北に拠る勢力︶

●宋

●北宋︵960年 - 1127年︶

●南宋︵1127年 - 1279年︶

●遼、西夏、金

●元︵1271年 - 1368年︶

●明︵1368年 - 1644年︶

●南明

●清︵1616年 - 1912年︶︵1616年 - 1636年は後金、それ以前はマンジュ国︶

●太平天国、満洲国

●中華民国︵1912年 -現在 ︶

●中華人民共和国︵1949年 - 現在︶

先史時代[編集]

先史人類史[編集]

中国に現れた最初期の人類としては、元謀原人や藍田原人、そして北京原人が主である。文明の萌芽[編集]

「中国の新石器文化の一覧」も参照

中国大陸では、古くから文明が発達した。中国文明と呼ばれるものは、大きく分けて黄河文明と長江文明の2つがある。黄河文明は、畑作が中心、長江文明は稲作が中心であった。黄河文明が、歴史時代の殷︵商︶や周などにつながっていき、中国大陸の歴史の中軸となった。長江文明は次第に、中央集権国家を創出した黄河文明に同化吸収されていった。

母なる長江

長江文明は稲作発祥地として中国の発展の基盤となった。

●玉蟾岩遺跡…湖南省︵長江中流︶。紀元前14000年? - 紀元前12000年?の稲モミが見つかっているが、栽培したものかは確定できない。

●仙人洞・吊桶環遺跡…江西省︵長江中流︶。紀元前12000年ごろ?の栽培した稲が見つかっており、それまで他から伝播してきたと考えられていた中国の農耕が中国独自でかつ最も古いものの一つだと確かめられた。

●彭頭山文化…湖南省︵長江中流︶。紀元前7000年? - 紀元前5000年?。散播農法が行われており、中国における最古の水稲とされる。

●大渓文化…四川省︵長江上流︶。紀元前4500年? - 紀元前3300年?。彩文紅陶︵紋様を付けた紅い土器︶が特徴で、後期には黒陶・灰陶が登場。灌漑農法が確立され、住居地が水の補給のための水辺から大規模に農耕を行う事の出来る平野部へ移動した。

●屈家嶺文化…湖北省。紀元前3000年? - 紀元前2500年?。大渓文化を引き継いで、ろくろを使用した黒陶が特徴。河南地方の黄河文明にも影響を与えたと考えられる。

●石家河文化…屈家嶺文化から発展し、湖北省天門県石家河に大規模な都城を作った紀元前2500年頃を境として屈家嶺と区別する。この都城は南北1.3 km、東西1.1kmという大きさで、上述の黄河流域の部族と抗争したのはこの頃と考えられる。

●河姆渡文化 …紀元前5000年? - 紀元前4000年?下流域では最古の稲作。狩猟や漁労も合わせて行われ、ブタの家畜化なども行われた。

●良渚文化…浙江省︵銭塘江流域︶。紀元前3260年? - 紀元前2200年?︵以前は文化形態から大汶口文化中期ごろにはじまったとされていたが、1977年出土木材の年輪分析で改められた︶青銅器以前の文明。多数の玉器の他に、絹が出土している。分業や階層化も行われたと見られ、殉死者を伴う墓が発見されている。黄河文明の山東龍山文化とは相互に関係があったと見られ、同時期に衰退したことは何らかの共通の原因があると見られている。

●三星堆遺跡…紀元前2600年? - 紀元前850年?。大量の青銅器が出土し、前述の他に目が飛び出た仮面・縦目の仮面・黄金の杖などがあり、また子安貝や象牙なども集められており、権力の階層があったことがうかがい知れる。青銅器については原始的な部分が無いままに高度な青銅器を作っているため他の地域、おそらくは黄河流域からの技術の流入と考えられる。長江文明と同じく文字は発見されていないが、﹁巴蜀文字﹂と呼ばれる文字らしきものがあり、一部にこれをインダス文字と結びつける説もある。

龍山文化時代の高杯。1976年山東省出土

黄河文明は、その後の中国の歴史の主軸となる。

●裴李崗文化…紀元前7000?~紀元前5000?。一般的な﹁新石器時代﹂のはじまり。定住し、農業も行われていた。河南省︵黄河中流︶。土器は赤褐色

●老官台文化…紀元前6000?~紀元前5000?。土器作りや粟作りが行われていた。陝西省︵黄河上流︶。土器は赤色。

●北辛文化…紀元前6000?~紀元前5000?。土器は黄褐色。山東省︵黄河下流︶

●磁山文化…紀元前6000?~紀元前5000?。土器は赤褐色。河北省︵黄河下流︶

●仰韶文化…紀元前4800?~紀元前2500?。前期黄河文明における最大の文化。陝西省から河南省にかけて存在。このころは母系社会で、農村の階層化も始まった。文化後期になると、社会の階層化、分業化が進んだ。土器は赤色。

●後岡文化…紀元前5000?~紀元前4000?。北辛文化が発展。河南省。

●大汶口文化…紀元前4300?~紀元前2400?。土器は前期は赤色︵彩陶︶、後期は黒色︵黒陶︶。なお、この区分は黄河文明全体に見られる。山東省。

●馬家窯文化…紀元前3100?~紀元前2700?。彩陶中心。仰韶文化が西へ伝播し発展した。甘粛省。

●龍山文化…紀元前2500?~紀元前2000?。大汶口文化から発展。後期黄河文明最大の文化。土器は黒色︵黒陶︶。山東省。

●喇家遺跡…紀元前2000年頃の遺跡。水害で埋まり、麺類や楽器などが発見された。青海省。

●二里頭文化…紀元前2000?~紀元前1600?。遺跡の中心部には二つの宮殿がある。河南省。

長江文明[編集]

黄河文明[編集]

遼河文明[編集]

遼河文明は黄河文明にも大きな影響と与えたとされる。 ●興隆窪文化…内モンゴル自治区赤峰市︵遼河流域︶。紀元前6200年頃-紀元前5400年頃の遺跡。土器や環濠集落が見つかり、龍をかたどった中国でも最も初期の玉製品が発見されている。 ●新楽遺跡…遼寧省︵遼河流域︶。紀元前5200年?ごろの定住集落。母系社会が定着し、農業も行われていた。 ●趙宝溝文化 …紀元前5400年頃-紀元前4500年頃 ●紅山文化…内モンゴル自治区赤峰市︵遼河流域︶。紀元前4700年頃-紀元前2900年頃の農業遺跡。龍をかたどった玉器や、大規模な祭祀遺跡を建設した。 ●夏家店下層文化 …紀元前2000年頃-紀元前1500年頃 ●夏家店上層文化 …紀元前1100年頃-紀元前500年頃神話伝説の時代[編集]

天地伊始・開天闢地[編集]

盤古、女媧、伏羲、蒼頡、顓頊黄炎蚩尤[編集]

神農︵炎帝︶、蚩尤、黄帝、蒼頡堯舜時代[編集]

嚳 堯 舜 四凶︵渾沌 饕餮 窮奇 檮杌︶ 四罪︵共工 鯀 驩兜 三苗︶羿禹時代[編集]

羿 禹 鯀 益 羿によって退治されたという悪獣たち︵窫窳、鑿歯、九嬰、大風、修蛇、封豨︶先秦時代[編集]

夏(公天下から家天下へ)[編集]

詳細は「夏 (三代)」を参照

史記では伝説と目される三皇五帝の時代に続き、最初の王朝国家として夏朝が創始されたとされる。しかし、その実在性については議論が存在する。

殷・商(漢字の始まり)[編集]

詳細は「殷」を参照

殷(代表的な遺跡殷墟が有名であるため日本では一般に殷と呼ばれるが、商の地が殷王朝の故郷とされており、商が自称であるという説もあるため、中国では商と呼ぶほうが一般的である。殷商とも呼ぶ。)が実在の確認されている最古の王朝である。殷では、王が占いによって政治を行っていた(神権政治)。殷は以前は山東で興ったとされたが、近年は河北付近に興ったとする見方が有力で、黄河文明で生まれた村のうち強大になり発展した都市国家の盟主であった[† 2] と考えられる。

西周[編集]

詳細は「西周」を参照

紀元前11世紀頃に殷を滅ぼした周は、各地の有力者や王族を諸侯として封建制をおこなった。しかし、周王朝は徐々に弱体化し、異民族に攻められ、紀元前770年には成周へ遷都した。その後、史記周本紀によれば犬戎の侵入により西周が滅び、洛陽に東周が再興されるが、平勢隆郎の検討によれば幽王が殺害されたあと短期間携王が西、平王が東に並立し、紀元前759年平王が携王を滅ぼしたと考えられる。平王のもとで周は洛陽にあり、西周の故地には秦が入る。これ以降を春秋時代と呼ぶ。春秋時代には、周王朝の権威はまだ残っていたが、紀元前403年から始まるとされる戦国時代には、周王朝の権威は無視されるようになる。

東周[編集]

詳細は「東周」を参照

春秋戦国時代は、諸侯が争う戦乱の時代であった。

春秋時代[編集]

詳細は「春秋時代」を参照

春秋時代は都市国家の盟主どうしの戦いだった。しかし春秋末期最強の都市国家晋が三分割されたころから様子が変わる。その当時の晋の有力な家臣六家が相争い、最初力が抜きん出ていた智氏が弱小な趙氏を攻めたものの、趙氏が農村を経済的ではなく封建的によく支配し城を守りきり、疲弊した智氏を魏氏、韓氏が攻め滅ぼしたことで最終的に晋は趙、魏、韓の三氏に分割され滅亡した。このこともあってそれまで人口多くてもせいぜい5万人程度だった都市国家が富国強兵に努め、商工業が発達し、貨幣も使用し始めやがて領土国家に変貌しその国都となった旧都市国家は30万人規模の都市に変貌する。また鉄器が普及したことも相まって、農業生産も増大した。

諸子百家[編集]

また、このような戦乱の世をどのように過ごすべきかという思想がさまざまな人たちによって作られた。このような思想を説いた人たちを諸子百家︵陰陽家、儒家、墨家、法家、名家、道家、兵家等が代表的︶という。戦国時代[編集]

詳細は「戦国時代 (中国)」を参照

晋の分裂以後を一般に戦国時代という。

秦漢帝国[編集]

秦[編集]

詳細は「秦」を参照

現在の陝西省あたりにあった秦は、戦国時代に着々と勢力を伸ばした。勢力を伸ばした背景には、厳格な法律で人々を統治しようとする法家の思想を採用して、富国強兵に努めたことにあった。秦王政は、他の6つの列強を次々と滅ぼし、紀元前221年には史上はじめての中国統一を成し遂げた。秦王政は、自らの偉業をたたえ、王を超える称号として皇帝を用い、自ら始皇帝と名乗った。

兵馬俑

始皇帝は、法家の李斯を登用し、中央集権化を推し進めた。このとき、中央から派遣した役人が全国の各地方を支配する郡県制が施行された。また、文字・貨幣・度量衡の統一も行われた。さらに、当時モンゴル高原に勢力をもっていた遊牧民族の匈奴を防ぐために万里の長城を建設させた。さらに、軍隊を派遣して、匈奴の南下を抑えた。また、嶺南地方︵現在の広東省︶にも軍を派遣し、この地にいた百越諸族を制圧した。しかし、このような中央集権化や土木事業・軍事作戦は人々に多大な負担を与えた。さらに、宦官であった趙高が始皇帝の側近として力を強め、紀元前210年に始皇帝が死ぬと、趙高は暴政をはじめたため、翌年には陳勝・呉広の乱という農民反乱がおきた。反乱軍は破竹の勢いで各地を次々に制圧し、かつての戦国時代、李牧擁する5カ国の合従軍さえも絶対に抜けなかった函谷関が抜かれる。この乱に刺激され各地で反乱がおき、項羽と劉邦の挙兵後、劉邦が都であった咸陽を占領し、ついに秦は紀元前206年に滅びた。

後漢時代に改良された、紙

秦の滅亡後、項羽と劉邦が覇権を争った(楚漢戦争)。当初、項羽有利であったが、韓信が、劉邦側に寝返ったことを機に、劉邦が主導権を握るようになった。そして、紀元前202年の垓下の戦いで項羽は自害し、劉邦は天下を統一した。

楚漢戦争[編集]

前漢[編集]

詳細は「前漢」を参照

劉邦は、始皇帝が急速な中央集権化を推し進めて失敗したことから、一部の地域には親戚や臣下を王として治めさせ、ほかの地域を中央が直接管理できるようにした。これを郡国制という。しかし、紀元前154年には、各地の王が中央に対して呉楚七国の乱と呼ばれる反乱を起こした。この反乱は鎮圧され、結果として、中央集権化が進んだ。紀元前141年に即位した武帝は、国内の安定もあり、対外発展を推し進めた。武帝は匈奴を撃退し、シルクロードを通じた西方との貿易を直接行えるようにした。また、朝鮮半島北部、ベトナム北中部にも侵攻した。漢四郡などこれらの地域はその後も強く中国文化の影響を受けることとなった。また、武帝は董仲舒の意見を聞いて、儒教を統治の基本とした。これ以降、中国の王朝は基本的に儒教を統治の基本としていく。

一方で文帝の頃より貨幣経済が広汎に浸透しており、度重なる軍事行動と相まって、農民の生活を苦しめた。漢の宮廷では貨幣の浸透が農民に不利益であることがしばしば論じられており、農民の救済策が検討され、富商を中心に増税をおこなうなど大土地所有を抑制しようと努力した。また儒教の国教化に関連して儒教の教義論争がしばしば宮廷の重大問題とされるようになった。ちなみに、このころイエス・キリストが生まれ、以降は紀元後となる。

新[編集]

8年には、王莽が皇帝の位を奪って漢を滅ぼし、新を建てた。王莽は当初儒教主義的な徳治政治をおこなったが、相次ぐ貨幣の改鋳や頻繁な地名、官名の変更など理想主義的で恣意的な政策をおこなったため徐々に民心を失い、辺境異民族が頻繁に侵入し、赤眉の乱など漢の復興を求める反乱が起き、内乱状態に陥った︵新末後漢初︶。その中で新は更始帝により滅ぼされる。後漢[編集]

詳細は「後漢」を参照

その後漢の皇族の血を引く劉秀によって漢王朝が復興された。この劉秀が建てた漢を後漢という。王朝初期には雲南に進出し、また班超によって西域経営がおこなわれ、シルクロードをおさえた。初期の後漢王朝は豪族連合的な政権であったが、章帝の時代までは中央集権化につとめ、安定した政治が行われた。しかし安帝時代以後外戚や宦官の権力の増大と官僚の党派対立に悩まされるようになった。

魏晋南北朝時代[編集]

詳細は「魏晋南北朝時代」を参照

黄巾の乱以降、隋が589年に中国を再統一するまで、一時期を除いて中国は分裂を続けた。この隋の再統一までの分裂の時代を魏晋南北朝時代という。また、この時期には日本や朝鮮など中国周辺の諸民族が独自の国家を形成し始めた時期でもある。

魏晋南北朝表も参照。

三国時代[編集]

後漢末期の184年には、黄巾の乱と呼ばれる農民反乱が起き、黄巾の乱が鎮圧されたあと、都では董卓が暴政を始め、豪族が各地に独自政権を立てた。中でも有力であったのが、後漢王朝の皇帝を擁していた曹操である。しかし、中国統一を目指していた曹操は、208年に赤壁の戦いで、江南の豪族孫権に敗れた。結局、曹操の死後、220年に曹操の子 曹丕が後漢の皇帝から皇帝の位を譲られ、魏を建国した。このことにより後漢は滅亡し、漢王朝は完全に滅びた。これに対し、221年には現在の四川省に割拠し、漢王朝の復興を唱えていた劉備が皇帝となり、蜀漢を建国した。江南の孫権も229年に皇帝と称し、呉を建国した。この蜀、魏、呉の三国が鼎立した時代を三国時代という。

「後漢末」も参照

三国の中で、もっとも有力であったのは魏であった。魏は後漢の半分以上の領土を継承したが、戦乱で荒廃した地域に積極的な屯田をおこない、支配地域の国力の回復につとめた。魏では官吏登用法として、九品官人法 がおこなわれた。

西晋[編集]

三国時代は基本的に魏と呉・蜀同盟との争いを軸としてしばしば交戦したが、魏で重鎮であった司馬懿がクーデターを起こし、司馬一族が魏の国内の権力を掌握した(高平陵の変)。その後、蜀が263年に魏に滅ぼされた︵蜀漢の滅亡︶。司馬懿の死後、息子の司馬師、司馬昭が後を継ぎ、司馬昭が晋王となる。そして265年、司馬昭の息子である司馬炎が魏の皇帝である元帝より禅譲をうけ、皇帝として即位し魏は滅亡する。そして司馬炎は新たな王朝として西晋を興した。その後、司馬炎は呉に20万の大軍を送り、呉を滅ぼした(呉の滅亡)。これにより三国時代は終結し、晋が中国統一を果たした。 だがその後司馬炎は急に堕落し政務を顧みなくなり、その死後帝位をめぐって各地の皇族が戦争を起こした ︵八王の乱︶。五胡十六国時代[編集]

詳細は「五胡十六国時代」を参照

この時、五胡と呼ばれる異民族を軍隊として用いたため、これらの民族が非常に強い力を持つようになった。316年には、五胡の1つである匈奴の劉淵が晋を滅ぼし、漢︵その後前趙︶を建てた永嘉の乱︶。これ以降、中国の北方は、五胡の建てた国々が支配し、南方は江南に避難した晋王朝︵南に移ったあとの晋を東晋という︶が支配した。この時期は、戦乱を憎み、宗教に頼る向きがあった。代表的な宗教が仏教と道教であり、この2つの宗教は時には激しく対立することがあった。

439年の北魏による華北統一により南北朝時代へと移る。

南北朝時代[編集]

東晋と南朝[編集]

江南を中心とする中国の南方では、異民族を恐れて、中国の北方から人々が多く移住してきた。これらの人々によって、江南の開発が進んだ。それに伴い、貴族が大土地所有を行うということが一般的になり、貴族が国の政治を左右した。一部の貴族の権力は、しばしば皇帝権力よりも強かった。これらの貴族階層の者により散文、書画等の六朝文化と呼ばれる文化が発展した。東晋滅亡後、宋・斉・梁・陳という4つの王朝が江南地方を支配したが、貴族が強い力を握ることは変わらなかった。梁の武帝は仏教の保護に努めた。北朝[編集]

華北を統一し、五胡十六国時代を終わらせた北魏は471年に即位した孝文帝によって漢化政策を推し進めた。また、土地を国家が民衆に割り振る均田制を始め、律令制の基礎付けをした。しかし、このような漢化政策に反対するものがいたこともあり、北魏は、西魏と東魏に分裂した。西魏は北周へと、東魏は北斉へと王朝が交代した。577年には北周が北斉を滅ぼしたが、581年に、隋が北周にとって代わった。589年に、隋は陳を滅ぼし、中国統一を達成した。隋唐帝国[編集]

隋唐史とは、隋王朝と唐王朝の歴史のことだが、6世紀末から10世紀初にかけての中国大陸を中心とする東アジア地域史を、隋唐史と呼ぶこと自体に、隋や唐という王朝を自明の存在としてしまう罠がしかけられている。易姓革命による王朝交替をしめす隋︵楊隋︶や唐︵李唐︶の名称を用いることによって、華北の黄土に拠点をおく政権が、中国大陸全体を支配する揺るぎのない政権である印象が生まれ、内外の政治情勢のなかで、政権の正統性の構築をめざしてもがき続けた、可変的で流動性に富んだ側面がみえにくくなる[1]。軍閥内の権力闘争を勝ち抜いて、楊堅が隋王朝を建国した際、政権の正統化作業に多大な労力を割いたことは、アーサー・F・ライトが明らかにしている[1]。宮崎市定は、隋王朝が、権力基盤が不安定ななかで政治運営に苦心する状況を叙述した。唐建国が、隋末に勃発した各地の軍閥同士の大規模な戦闘と、突厥や南匈奴などが中原に影響力を及ぼす複雑な内外情勢のなかで挙行され、隋末の政治状況が唐建国後にも影響を与えたことは、氣賀澤保規や石見清裕が明らかにしている。唐王朝は、建国後も政権内で権力闘争が続き、武則天が皇帝となり周王朝を建国した時点で一旦断絶し、唐という統一王朝が10世紀初まで継続して存続した訳ではない[1]。後の歴史家が、女帝である武則天による周王朝の建国を認めなかったに過ぎず、安禄山政権の燕王朝や、朱泚政権の秦王朝・漢王朝、黄巣政権の斉王朝などが長安を都に建国したことによって、唐王朝は、繰り返し正統性を否定されている。隋唐という名称こそが、自らの存在を固定し正統化しようとする隋唐の政権担当者たちが、同時代と後代の歴史家を抱き込もうとした文化的仕掛けである。中国の伝統的正統史観を相対化するための戦略として、普遍的な時代区分の名称を用いて、隋唐期を﹁中国中世後期﹂と称したり、杉山正明のように、北魏の前身の代国から隋唐王朝までの国家を、政権統治者層が一貫して鮮卑拓跋である点に注目し、﹁拓跋国家﹂と名づける考えもある。歴史叙述が異なる価値観のせめぎあう場であることを認め、6世紀末から10世紀初にかけての中国大陸を中心とする東アジア地域史を、隋唐史と呼ぶことの政治性を自覚すべきである[1]。隋唐王朝の存在を自明の前提として、そこから遡る歴史叙述とは別に、何もないところから隋や唐という王朝名を自称する政権が強引に構築されてゆく、政治権力の生成過程を分析する方法を模索すべきであり、唐太宗が勅撰した﹃晋書﹄の思想性を分析する礪波護、武田幸男、安田二郎、﹃周書﹄を分析する前島佳孝、﹃貞観氏族志﹄を分析する山下将司の研究により、唐太宗政権が、歴史書の編纂を用いて、支配の正統化の獲得にもがく様が明らかになっている。唐太宗時に編纂がはじまり高宗時に完成した﹃隋書﹄経籍志序文および目録部分に、精緻な考証を施した興膳宏、川合康三も唐初の政治文化を把握する示唆を与えてくれる[1]。

当時世界最大の都市だった長安のシンボルタワー・大雁塔

隋[編集]

隋の文帝は、均田制・租庸調制・府兵制などを進め、中央集権化を目指した。また同時に九品中正法を廃止し、試験によって実力を測る科挙を採用した。しかし、文帝の後を継いだ煬帝は江南・華北を結ぶ大運河を建設したり、度重なる遠征を行ったために財政が逼迫し、民衆の負担が増大した。三回目の高句麗遠征に合わせて農民反乱が起き、618年に隋は滅亡した。日本の聖徳太子から遣隋使︵小野妹子︶が送られた。唐[編集]

初唐[編集]

隋に代わって、中国を支配したのが、唐である。唐は基本的に隋の支配システムを受け継ぎ、626年に即位した太宗は租庸調制を整備し、律令制を完成させた。唐の都の長安は、当時世界最大級の都市であり、各国の商人などが集まった。長安は、西方にはシルクロードによってイスラム帝国や東ローマ帝国などと結ばれ、ゾロアスター教・景教・マニ教をはじめとする各地の宗教が流入した。また、文化史上も唐時代の詩は最高のものとされる。武周[編集]

唐太宗の死後着々と力を付けた太宗とその子の高宗の皇后武則天はついに690年政権を簒奪し、中国史上唯一の女皇帝に即位し、国号を周とした。盛唐から晩唐へ[編集]

712年に玄宗は唐を再興させて国内の安定を目指したが、すでに律令制は制度疲労を起こしていた。また、周辺諸民族の統治に失敗したため、辺境に強大な軍事力を持った節度使を置く必要がでてきた。節度使は軍権以外にも、後に民政権・財政権も持ち始め、755年には、節度使の安禄山たちが安史の乱と呼ばれる反乱を起こした。この反乱は郭子儀や僕固懐恩、ウイグル帝国の太子の葉護らの活躍で何とか鎮圧されたが、反乱軍の投降者の勢力を無視できず、投降者を節度使に任じたことなどからさらに各地で土地の私有︵荘園︶が進み、土地の国有を前提とする均田制が行えなくなっていった。結局政府は土地の私有を認めざるを得なくなり、律令制度は崩壊した。875年から884年には黄巣の乱と呼ばれる農民反乱がおき、唐王朝の権威は失墜し、各地の節度使はますます権力を強め、907年には節度使の1人である朱全忠が唐を滅ぼした。五代十国[編集]

唐の滅亡後、各地で節度使があい争った。この時代を五代十国時代という。この戦乱を静めたのが、960年に皇帝となって宋を建国した趙匡胤である。ただし、宋が完全に中国統一を達成したのは趙匡胤の死後の976年である。宋元帝国[編集]

五代十国時代[編集]

唐の滅亡後、各地で節度使が争った。この時代を五代十国時代という。この戦乱を静めたのが、960年に皇帝となって宋を建国した趙匡胤である。ただし、宋が完全に中国統一を達成したのは趙匡胤の死後の976年である。

杭州

北宋初の皇帝趙匡胤は、節度使が強い権力をもっていたことで戦乱が起きていたことを考え、軍隊は文官が率いるという文治主義をとっ

た。また、これらの文官は、科挙によって登用された。宋からは、科挙の最終試験は皇帝自らが行うものとされ、科挙で登用された官吏と皇帝の結びつきは深まった。また、多くの国家機関を皇帝直属のものとし、中央集権・皇帝権力強化を進めた。科挙を受験した人々は大体が、地主層であった。これらの地主層を士大夫と呼び、のちの清代まで、この層が皇帝権力を支え、官吏を輩出し続けた。

フビライ=ハン

13世紀初頭にモンゴル高原で、成吉思汗︵チンギス・カン︶が、モンゴルの諸部族を統一し、ユーラシア大陸各地へと、征服運動を開始した。モンゴルは、東ヨーロッパ、ロシア、小アジア、メソポタミア、ペルシャ、アフガニスタン、西蔵︵チベット︶にいたる広大な領域を支配し、この帝国はモンゴル帝国︵蒙古帝国︶と呼ばれる。

モンゴル帝国は各地に王族や漢人有力者を分封した。モンゴル帝国の5代目の君主︵ハーン︶にクビライ︵忽必烈︶が即位すると、これに反発する者たちが、反乱を起こした。結局、モンゴル帝国西部に対する大ハーン直轄支配は消滅し、大ハーンの政権は中国に軸足を置くようになった。もっとも、西方が離反しても、帝国としての緩やかな連合は保たれ、ユーラシアには平和が訪れていた。

北宋[編集]

遼・西夏[編集]

唐は、その強大な力によって、周辺諸民族を影響下においていたが、唐の衰退によってこれらの諸民族は自立し、独自文化を発達させた。また、宋は文治主義を採用していたため、戦いに不慣れな文官が軍隊を統制したので、軍事力が弱く、周辺諸民族との戦いにも負け続けた。なかでも、契丹族の遼・タングート族の西夏は、中国本土にも侵入し、宋を圧迫した。これらの民族は、魏晋南北朝時代の五胡と違い、中国文化を唯一絶対なものとせず、独自文化を保持し続けた。このような王朝を征服王朝という。後代の元や清も征服王朝であり、以降、中国文化はこれらの周辺諸民族の影響を強く受けるようになった。庶民文化の発達と程朱理学[編集]

文化的には、経済発展に伴って庶民文化が発達した。また、士大夫の中では新しい学問をもとめる動きが出て、儒教の一派として朱子学が生まれた。金・南宋[編集]

1127年には、金の圧迫を受け、宋は、江南に移った。これ以前の宋を北宋、以降を南宋という。南宋時代には、江南の経済が急速に発展した。また、すでに唐代の終わりから、陸上の東西交易は衰退していたが、この時期には、ムスリム商人を中心とした海上の東西交易が発達した。当時の宋の特産品であった陶磁器から、この交易路は陶磁の道と呼ばれる。南宋の首都にして海上貿易の中心港だった杭州は経済都市として栄え、元時代に中国を訪れたマルコ・ポーロは杭州を﹁世界一繁栄し、世界一豊かな都市﹂と評している。モンゴル帝国[編集]

元[編集]

1271年にクビライは元を国号として中国支配をすすめた。当時、黄河が南流し、山東半島の南に流れていたため、漢民族は北方民族の攻勢を防げなかった。華北は満洲系の女真族による金が、南部を南宋が支配していたが、金は1234年、南宋は1279年にモンゴル帝国に滅ぼされた。 元朝の中国支配は伝統的な中国王朝とは大きく異なっていた。モンゴル人は中国の伝統的な統治機構を採用せず、遊牧民の政治の仕組みを中国に移入したからである。元の支配階級の人々は、すでに西方の優れた文化に触れていたため、中国文化を無批判に取り入れることはなかった。それは政治においても同様だったのである。 それに伴い、伝統的な統治機構を担ってきた、儒教的な教養を身に付けた士大夫層は冷遇され、政権から遠ざけられた。そのため、彼らは曲や小説などの娯楽性の強い文学作品の執筆に携わった。この時代の曲は元曲と呼ばれ、中国文学史上重要なものとされる。また、モンゴル帝国がユーラシア大陸を広く支配したために、この時期は東西交易が前代に増して盛んになった。 元朝は、宮廷費用などを浪費しており、そのため塩の専売策や紙幣の濫発で収入を増やそうとした。しかし、これは経済を混乱させるだけであった。明清帝国[編集]

明[編集]

漢民族の復興[編集]

モンゴル人の統治の下、庶民の生活は困窮していたため、各地で反乱が発生した。中でも最大規模のものは1351年に勃発した皇漢起義であった。紅巾党の中から頭角をあらわした朱元璋は、1368年に南京で皇帝に即位して明を建国した。同年、朱元璋は元朝の国都の大都を陥落させ、元の政府はモンゴル高原へと撤退した。撤退後の元朝のことを北元といい、明と北元はしばしば争った。明側は1388年に北元は滅んだと称しているが、実質的にはその後も両者の争いは続いた。

鄭和の南海大遠征の時の巨艦・﹁宝船﹂

洪武帝︵朱元璋︶の死後、孫の建文帝が即位したが、洪武帝の四男である朱棣が反乱︵靖難の変︶を起こし、朱棣が永楽帝として皇帝になった。永楽帝は、モンゴルを攻撃するなど、積極的に対外進出を進めた。また、鄭和を南洋に派遣して、諸国に朝貢を求めた。この時の船が近年の研究によって長さ170m余、幅50m余という巨艦で、その約70年後の大航海時代の船の5倍から10倍近い船であったことが分かっている。

また、永楽帝によって現在に至るまで世界最大の宮殿である紫禁城が北京に築かれた。

紫禁城の中心・太和殿

永楽帝の死後、財政事情もあって、明は海禁政策をとり、貿易を著しく制限することとなる。このとき永楽帝を引き継いで、鄭和のようにずっと積極的に海外へ進出していれば、ヨーロッパのアジア・アフリカ支配も実現しなかっただろうと多くの歴史家は推測する。その後、モンゴルが再び勢力を強めはじめ、1449年には皇帝がモンゴルの捕虜になるという事件︵土木の変︶まで起きた。また、この頃に陽明学が出来る。

清の銃士

17世紀後半から18世紀にかけて、康熙帝・雍正帝・乾隆帝という3人の賢帝の下で、清朝の支配領域は中国本土と中国東北地方・モンゴルのほかに、台湾・東トルキスタン・チベットにまで及んだ。

この清の支配領域が大幅に広がった時期は、﹃四庫全書﹄の編纂など文化事業も盛んになった。しかし、これは学者をこのような事業に動員して、異民族支配に反抗する暇をなくそうとした面もあった。

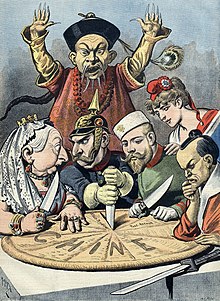

フランス人が描いた中国半植民地化の風刺画。フランス、イギリス、ロ シア、ドイツ、日本が中国を分割している。

18世紀が終わるまでには、清とヨーロッパとの貿易はイギリスがほぼ独占していた。但し、当時イギリスの物産で中国に売れるものはほとんどなく、逆に中国の安いお茶はイギリスの労働者階級を中心に大きな需要があったこともあり、イギリスは貿易赤字に苦しんだ。そこで、イギリスは麻薬であるアヘンを中国に輸出し始めた。結果、イギリスは大幅な貿易黒字に転じ、中国にはアヘン中毒者が蔓延した。この蔓延を重く見た清朝政府は、1839年に林則徐に命じてアヘン貿易を取り締まらせた。しかし、これに反発したイギリス政府は清に対して翌1840年宣戦布告した。アヘン戦争と呼ばれるこの戦争では、工業化をとげ、近代兵器を持っていたイギリス軍が勝利した。これ以降、イギリスを初めとするヨーロッパの列強は清に対し、治外法権の承認、関税自主権の喪失、片務的最恵国待遇の承認、開港、租借地の設置といった不平等条約を締結させ、中国の半植民地化が進んだ。また、不平等条約締結の過程で清は、外満洲やトルキスタン、香港島・九龍半島、マカオ等の自国支配地域を列強に割譲させられた。

国内的には、太平天国の乱などの反乱もしばしば起きた。これに対し、同治帝︵在位1861年 - 1875年︶の治世の下で、ヨーロッパの技術の取り入れ︵洋務運動︶が行われた。

鄭和の大航海[編集]

銀経済の発展と北虜南倭[編集]

明代の後期には、メキシコや日本から大量の銀が中国に流入し、貨幣として基本的に銀が使われるようになった。そのため、政府も一条鞭法と呼ばれる税を銀で払わせる税法を始めた。また、清朝に入ると、人頭税を廃止し土地課税のみとする地丁銀制が始まった。また明清両代ともに商品経済が盛んになり、農業生産も向上した。中国南部沿岸には、倭寇と呼ばれる海上の無法者たちが襲撃を重ねていた。これは、海禁政策で貿易が自由にできなくなっていたためである。倭寇とモンゴルを併称して﹁北虜南倭﹂というが、北虜南倭は明を強く苦しめた。明の滅亡[編集]

また、皇帝による贅沢や多額の軍事費用の負担は民衆に重税となって圧し掛かってきた。これに対し、各地で反乱がおき、その中で頭角をあらわした李自成が1644年に明を滅ぼした。 その後、明の皇帝一族と遺臣によって南明が華中・華南で立てられたが、華北から南進してきた清朝によって短期間で滅ぼされた。南明の滅亡後も鄭成功が台湾で東寧王国を建てて清朝に抵抗したが、こちらも短命に終わった。清[編集]

満洲族の起源と中華支配[編集]

17世紀初頭には、満洲でヌルハチが満洲族を統一した。その子のホンタイジは満洲と蒙古を征服し、1636年には蒙古人から元朝の玉璽を譲られ、清朝を建国した。李自成が明を滅ぼすと、清朝の軍隊は万里の長城を越えて中国本土へ進出し、李自成の軍隊を打ち破り旧明の遺臣を取り込みながら中国全土を支配下に置いた。康乾盛世[編集]

アヘン戦争と中国半植民地化の危機[編集]

日清戦争と光緒新政[編集]

1894年から翌1895年にかけて清と日本との間で行われた日清戦争にも清は敗退した。これは洋務運動の失敗を意味するものであった。この戦争の結果、伊藤博文・陸奥宗光の日本と李鴻章を代表とする清朝との間で下関条約が結ばれ、清は台湾を日本へ割譲した他、李氏朝鮮の独立を認めた。これにより、中国の歴代王朝が長年続けてきた冊封体制が崩壊した。 その後、清朝は改革を進めようとしたものの、沿岸地域を租借地とされるなどのイギリス・フランス・ロシア・ドイツ・アメリカ合衆国・日本による半植民地化の動きは止まらなかった。中華民国[編集]

詳細は「中華民国の歴史」を参照

辛亥革命[編集]

1911年10月の武昌での軍隊蜂起をきっかけに辛亥革命が起こり、華中、華南を中心とした各省が清からの独立を宣言した。11月袁世凱が清国内閣総理大臣に就任し、革命軍の鎮圧にあたった。12月革命軍側が、南京を占領する。同月、清国政府と独立各省との間に停戦が成立した。翌1912年1月1日、革命派の首領の孫文によって南京で中華民国臨時政府の樹立が宣言され、孫文は臨時大総統に就任した。これにより、中国は北京の清国政府と南京の中華民国政府の南北両政府並立状態となる。清国政府の袁世凱及び南京政府の臨時参議院の意向により、北京にいた清朝皇帝・溥儀︵宣統帝︶は2月12日に退位し、清朝と共に中華王朝は終焉した。3月10日には、南京政府の合意の元で袁世凱が臨時大総統に就任した。

袁世凱

中華民国成立後、1913年2月に国会議員選挙が実施され国民党が圧勝した。3月、議会からの圧力を警戒した袁世凱は国民党の宋教仁を暗殺した。袁世凱は進歩党を組織し国会内での勢力拡大を図り、議会主義的な国民党の勢力削減を企てた。国民党の急進派はこれに反発し、第二革命を起こしたが鎮圧された。1913年10月に袁は正式な大総統となり、更に11月には国民党を非合法化し、解散を命じた。1914年1月には国会を廃止、5月1日には立法府の権限を弱め大総統の権力を大幅に強化した中華民国約法を公布した。

袁は列強から多額の借款を借り受けて積極的な軍備強化・経済政策に着手した。当初列強の袁政権に対する期待は高かった。しかしこのような外国依存の財政は、後に列強による中国の半植民地化をますます進めることにもなった。第一次世界大戦が始まると、新規借款の望みがなくなったため、袁は財政的に行き詰まった。また同時期に日本が中国での権益拡大に積極的に動いた。

1915年5月9日に、袁が大隈重信内閣の21ヶ条要求を受けたことは大きな外交的失敗と見られ、同日は国恥記念日とされ袁の外交姿勢は激しく非難された。袁は独裁を強化する事でこの危機を乗り越えようとし、立憲君主制的な皇帝制度へ移行し、自身が皇帝となる事を望んだ。日本も立憲君主制には当初賛成していたようだが、中国国内で帝制反対運動が激化すると反対に転じ外交圧力をかけた。12月に袁世凱は中華帝国皇帝となるが、同月中に帝制に反対する蔡鍔、李烈鈞、唐継尭が下野し雲南省は独立を宣言して北京政府に反旗を翻した︵護国戦争︶。

1916年3月に袁は中華帝国を廃止し、1916年に袁は失意のうちに没した。第二代大総統に副総統の黎元洪が就任し、副総統に馮国璋を、4月には段祺瑞を国務総理に任命した。

革命家・孫文

尼港事件で中国軍の支援を受けた赤軍の攻撃により焼け落ちた日本領事 館︵1920年︶

袁世凱により国民党が非合法化された後、孫文は1914年7月に中華革命党を東京で結成した。1919年には拠点を上海に移し、中国国民党と改称した。1921年には上海で中国共産党が成立した。これらの政党は1918年のロシア革命の影響を受けており、議会政党というよりも明確な計画性と組織性を備えた革命政党を目指した。1924年に国民党は第一回全国大会を行い、党の組織を改編するとともに共産党との合同︵第一次国共合作︶を打ち出した。孫文はこの頃全く機能していなかった国会に代わって国内の団体代表による国民会議を提唱し、これに呼応した馮国璋により北京に迎えられた。1925年には国民会議促成会が開かれたが、この会期中に孫文は没した。7月には広東軍政府で機構再編が進み、中華民国国民政府の成立が宣言された。一方で1924年6月には蔣介石を校長として黄埔軍官学校が設立された。1925年4月に国民革命軍が正式に発足され、国民党は蔣介石を指導者として軍事的な革命路線を推し進めることとなった。

1926年7月に蔣介石は広州から北伐を開始したが9月にイギリス軍によって万県市街が砲撃される事件が起きた︵万県事件︶。1927年1月には武漢に政府を移し、武漢国民政府と呼ばれるようになった。この武漢国民政府では当初国民党左派と共産党が優位にあったが、同年3月に南京事件が発生すると諸外国と緊張状態に陥った蔣介石は4月12日上海クーデターを起こしてこれらを弾圧し、4月18日には反共を前面に打ち出した南京国民政府を別個に成立させた︵寧漢分裂︶。南京国民政府は主に上海系の資本家︵浙江財閥︶に支えられ、北京・武漢・南京に3つの政権が鼎立することになったが、9月ごろから武漢政府も反共に転じ、南京政府に吸収された。

1928年6月には南京政府の国民革命軍が北京政府を打倒し、東北軍閥の張作霖が奉天近郊で日本の関東軍により爆殺された︵張作霖爆殺事件︶。これを受け、12月に息子の張学良も南京政府を承認︵易幟︶したことから、国民政府によって中国の政権は再び統合された。

西欧諸国は慈善事業も兼ねて、中国に様々なインフラストラクチャー投資を行っており、大学などの教育機関219、医療機関96、図書館9、博物館6、及び天文台1、孤児院等福祉施設55、また上海競馬倶楽部など国際レクリエーション施設が欧米諸国によって設立されていた[2]。日本企業と米国企業の合弁会社による満鉄総合病院もあった。

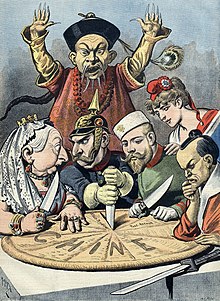

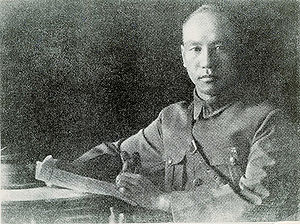

蔣介石

国民政府においては基本的に国民党の一党独裁の立場が貫かれた。しかし一般党員の数は50万人以下であったとされており、人口が4億を超えると推測されていた中国国民の中ではかなり少数であった︵そもそも大多数の国民が﹁国民﹂として登録されておらず、更に文盲の者も多かった︶。その為、支配基盤が完全とは程遠く、土地税を中心として地方政権の財源を確保する国地画分政策が実施され、かつての軍閥による割拠的傾向がいまだに強い地方勢力に配慮するようなこともなされた。

1929年にはソ連軍が内満洲に侵攻し︵中ソ紛争︶、ハバロフスク議定書が結ばれるとソビエト連邦の影響力が強まった。1930年代前半には国民政府に叛旗を翻す形で地方政権が樹立される例が多くなり、軍事衝突なども起きた。1930年に閻錫山と汪兆銘が中心となった北平政府や、1931年に孫科らが設立した広州政府等である。 但し此のような軍事的緊張は国民政府の中央軍を掌握していた蔣介石の立場をより強固にすることにもなった。蔣介石は経済政策[† 5] でも手腕を発揮して影響力を増し、中国は南京国民政府の樹立から日中戦争勃発までの間に黄金の十年と呼ばれる発展期を迎えた。

大満洲帝国皇帝愛新覚羅溥儀

張作霖が関東軍に爆殺された後を継いだ張学良は国民革命を支持しており、自身の支配していた満洲を国民政府へ合流させた︵易幟︶。この為に反日運動が満洲にも広がったが、日本は日露戦争以降に獲得した内満洲における権益を維持しようとしていた為にこれに大きく反発した。1931年9月、満洲事変が起こると、関東軍は日本政府︵当時、若槻禮次郎首相・第二次若槻内閣︶の意向を無視して大規模な武力行動を行い、内満洲を占領した。しかし、列強はこれを傍観する姿勢をとったので、日本政府はこの行動を追認した。

満洲事変を受け、中国政府は日本の内満洲占領を国際連盟に提訴し、1932年3月に国際連盟からリットン調査団が派遣された。関東軍は同時期に満洲国を樹立して内満洲の中国からの分離を進めたが、1933年2月に国際連盟の総会で付議され成立した最終報告書では、日本の内満洲における特殊権益を確認した上で九カ国条約の原則に基づき内満洲は中国に帰属すると認定された。ただし、日本が最終報告書の成立を不服として国際連盟を脱退した為に関東軍は内満洲の占領を解かず、日本の内満洲における軍事行動は1933年5月に日中間で停戦協定︵塘沽協定︶が結ばるまで続いた。

その後、1934年には満洲国は帝制に移行した。

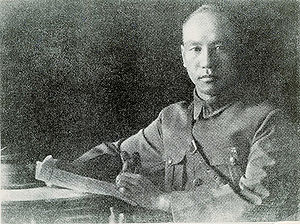

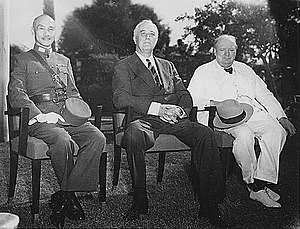

カイロ会談に出席した蔣介石とアメリカのフランクリン・ルーズベルト 大統領、イギリスのウィンストン・チャーチル首相

しかし、日中戦争は当初日本軍優位に進み、日本軍は多数の都市を占領したが、各拠点支配はできても広大な中国において大陸面での支配はできず、これを利用した国民党軍・共産党軍ともに各地でゲリラ戦を行い日本軍を苦しめ、戦線を膠着させた。日本は汪兆銘ら国民党左派を懐柔し、南京国民政府を樹立させたが、国内外ともに支持は得られなかった。また、南京事件が起こった。加えて1941年12月、日本はアメリカやイギリス︵連合国︶とも戦端を開いたが︵太平洋戦争・大東亜戦争︶、一方で中国で多くの戦力を釘付けにされるなど、苦しい状況に落ち込まされた。国民党政府は連合国側に所属し、アメリカやイギリスなどから豊富な援助を受ける事となった︵援蔣ルート︶。

1945年8月、日本政府のポツダム宣言の受諾とともに日本軍が降伏することで対日戦争は終結した︵日本の降伏︶。また、8月14日には中ソ友好同盟条約を締結する。国民党政府は連合国の1国として大きな地位を占めていたこともあり、戦勝国として有利な立場を有することとなり、日本だけでなくヨーロッパ諸国も香港やマカオを除く租界を返還するなど、中国の半植民地化は終わりを見せた。

日本との戦争が終結すると国民党と共産党との対立が激化して再び国共内戦が始まった。

少数民族の動向[編集]

辛亥革命により清国が消滅すると、その旧領を巡って中華民国︵中国︶と西蔵︵チベット︶・外蒙古︵モンゴル︶・新疆︵東トルキスタン︶の各勢力の間で対立が発生した。 中華民国は、清の継承国として滅亡時点の旧清領全域の領有権を主張した。これに対して、西蔵・外蒙古・新疆は、自分たちは清朝の皇帝に服属していたのであって中国という国家に帰属するものではなく、服属先の清帝退位後は中国と対等の国家であると主張してそれぞれ自領域の独立を目指す動きを強めた。 チベットの独立運動 当時のチベットの中心地だったポタラ宮では、ダライ・ラマを補佐していたパンチェン・ラマが親中的であったために、イギリスに接近するダライ・ラマに反発し、1925年に中国へ亡命した。1933年にダライ・ラマ13世が死去すると、中国の統治下にあったチベット東北部のアムド地方︵青海省︶で生まれたダライ・ラマ14世の即位式典に国民政府の使節団が列席したが、式典が終了した後も蒙蔵委員会駐蔵弁事処を自称してラサに留まった。1936年には、長征中の中国共産党の紅軍がカム地方東部︵西康省︶に滞留中、同地のチベット人に﹁チベット人民共和国﹂︵博巴人民共和国︶を組織させたが、紅軍の退出とともに、ほどなく消滅した。 モンゴルの独立成功 1913年、モンゴルではボグド・ハーンによって、チベットではダライ・ラマ13世よって中国からの独立が宣言され、両者はモンゴル・チベット相互承認条約を締結する等国際的承認を求め、これを認めない中華民国とは戦火を交えた。この状況は、モンゴル域への勢力浸透をはかるロシア、チベット域への進出をねらうイギリスの介入を許し、モンゴルについては蒙・露・中華民国でキャフタ協定を調印・批准して一応の解決ができた。だが、チベットについては、西・英がシムラ条約を調印・批准したものの中華民国調印を拒否した為に問題の解決には至らなかった。 この問題は最終的に、モンゴルについては外蒙古部分のみの独立を1946年に国民政府が承認することによって、チベットについては1951年締結の十七ヶ条協定によってチベットの独立否定とチベット人の自治権確保をガンデンポタンと中華人民共和国が確認した事によって、一応の決着をみた。 東トルキスタンの動乱 東トルキスタン︵新疆︶では、19世紀中に統治機構の中国化が達成されていた。即ち、旗人の3将軍による軍政と地元ムスリムによるベク官人制に代わり、新疆省を頂点として省内を府、州、県に行政区画した各地方に漢人科挙官僚を派遣して統治する体制である。そのため、辛亥革命時、東トルキスタンでは地元ムスリムがチベットやモンゴルと歩調をあわせて自身の独立国家を形成しようとする動きはみられず、新疆省の当局者達は速やかに新共和国へ合流する姿勢を示した。 この地では、楊増新が自立的な政権を維持し、またソビエト連邦と独自に難民や貿易の問題について交渉した。楊増新の暗殺後は金樹仁が実権が握ったが、彼は重税を課して腐敗した政治を行った為、1931年には大規模な内乱状態に陥った。その後金樹仁の部下であった盛世才が実権を握るようになり、彼はソ連に倣った政策を打ち出して徐々に権力を強化した。一方で、ウイグル人が主体となって1933年~1934年と1944年~1946年に東トルキスタン共和国の独立が宣言されたが、いずれも新疆省内の一部地域を支配するに止まった。袁世凱の台頭と帝制運動[編集]

袁世凱死後の政局[編集]

段祺瑞は当初国会[† 3] の国民党議員などと提携し、調整的な政策をとっていた。しかし、第一次世界戦に対独参戦しようとした為、徐々に国会と対立した。段は日本の援助の下に強硬な政策を断行した。1917年8月14日に段は第一次世界大戦へ対独参戦し、同時に軍備を拡張して国内の統一を進めた。鉄道や通信等の業界を背景とする利権集団に支えられた段は、1918年には国会議員改定選挙を強行した。国民党はこれに激しく対立し、南方の地方軍とともに孫文を首班とする広東軍政府をつくった。 5月に段は日本と日中軍事協定[† 4] を結んだが、寺内正毅内閣失脚後に日本の外交方針が転回すると急速に没落した。段の安徽派と対立関係にあった直隷派の馮国璋は徐世昌を大総統に推薦し、段もこれを受け入れた。これにより親日的な安徽派は徐々に影響力を失い、1919年5月4日には山東半島での主権回復と反日を訴えるデモ行進が始まった。これを五・四運動と言う。なお、山東半島は1922年に返還された。1920年7月の安直戦争で直隷派に敗れたことで段は失脚し、奉直戦争を経て張作霖が北京政府の実権を掌握した。

国民革命の蜂起[編集]

国民党の独裁と統一への道[編集]

1929年にはソ連軍が内満洲に侵攻し︵中ソ紛争︶、ハバロフスク議定書が結ばれるとソビエト連邦の影響力が強まった。1930年代前半には国民政府に叛旗を翻す形で地方政権が樹立される例が多くなり、軍事衝突なども起きた。1930年に閻錫山と汪兆銘が中心となった北平政府や、1931年に孫科らが設立した広州政府等である。 但し此のような軍事的緊張は国民政府の中央軍を掌握していた蔣介石の立場をより強固にすることにもなった。蔣介石は経済政策[† 5] でも手腕を発揮して影響力を増し、中国は南京国民政府の樹立から日中戦争勃発までの間に黄金の十年と呼ばれる発展期を迎えた。

満洲国の成立[編集]

日中対立の激化[編集]

1931年に瑞金で中華ソビエト共和国を樹立していた中国共産党は満洲国建国時に日本へ宣戦布告していたが、国民党との抗争︵国共内戦︶に忙しく、中国国民で一致して日本の侵攻に立ち向かうことはできなかった。1934年には瑞金が国民党の攻勢により陥落し、打撃を受けた中国共産党は長征と称して西部に移動し、組織の再編をはかった。長征の結果、中国共産党は延安に拠点を移した。 満洲事変で内満洲をほぼ制圧した日本軍は、列強の注目を内満洲からそらす事を目的の一つとして1932年1月に第一次上海事変を起こした。事変は5月に上海停戦協定を調印して終結したが、調印直前に上海天長節爆弾事件が発生した。日中戦争[編集]

1937年には、盧溝橋事件、第二次上海事変や中華民国軍による通州事件などにより在留邦人やその守備隊が攻撃されたことから、日本軍は中国本土に在留邦人保護のために部隊を派遣した。これにより中華民国と全面戦争に入った︵日中戦争、当時の日本側呼称‥支那事変︶。これに対し、蔣介石は当初日本との戦いよりも中国共産党との戦いを優先していたが、西安事件により、二つの政党が協力して日本と戦闘を交えることになった︵第二次国共合作︶。

中華人民共和国と中華民国の並立[編集]

詳細は「中華人民共和国の歴史」および「台湾の歴史#中華民国統治時代(1945年 - 現在)」を参照

中華人民共和国の成立[編集]

アメリカからの支援が減少した国民党に対して、ソビエト連邦からの支援を受けていた中国共産党が勝利し、1949年10月1日に中国共産党主席毛沢東が中華人民共和国の成立を宣言した。内戦に敗れた国民党率いる中華民国政府は台湾島に撤退し、現在に至るまで大陸を統治する中国共産党率いる中華人民共和国と﹁中国を代表する正統な政府﹂の地位を争っている。

﹁建国宣言﹂を行なう毛沢東

1950年にソビエト連邦と中ソ友好同盟相互援助条約を締結した。これは、日本およびその同盟国︵主に、アメリカを指す︶との戦争を想定してなされたものである。この条約でソ連が租借していた大連、旅順が返還され、ソ連の経済援助の下で復興を目指すこととなった。条約の締結により、中国の軍事上の対ソ依存は強くなった。この時代の中華人民共和国をソ連のアメリカに対する緩衝国家あるいは衛星国家とみなすことも可能である。しかし、徐々にデタント政策へと転回し始めていたソ連の対外政策は、中国共産党政府の中華民国︵台湾実効統治政府︶に対する強硬政策と明らかに矛盾していた。

1954年より社会主義化が進み、中国人民政治協商会議に代わって全国人民代表大会︵全人代︶が成立、農業生産合作社が組織された。

天安門広場は中華人民共和国時代にも多くの歴史の舞台となった

1966年に毛沢東は文化大革命を提唱した。毛沢東の指示によって中央文化革命小組が設置され、北京の青少年によって革命に賛同する組織である紅衛兵が結成された。毛沢東は﹁造反有理﹂︵反動派に対する謀反には道理がある︶という言葉でこの運動を支持したので、紅衛兵は各地で組織されるようになった。

毛沢東は文革の目的をブルジョワ的反動主義者と﹁実権派﹂であるとし、劉少奇国家主席とその支持者を攻撃対象とした。毛沢東は林彪共産党副主席の掌握する軍を背景として劉少奇を失脚させた。しかし、文化大革命は政治だけにとどまることがなく、広く社会や文化一般にも批判の矛先が向けられ、反革命派とされた文化人をつるし上げたり、反動的とされた文物が破壊されたりした。

1966年の末頃から武力的な闘争が本格化し、地方では党組織と紅衛兵との間で武力を伴った激しい権力闘争がおこなわれた。毛沢東は秩序維持の目的から軍を介入させたが、軍は毛沢東の意向を汲んで紅衛兵などの中国共産党左派に加担した。中央では周恩来首相らと文革小組の間で権力闘争がおこなわれた。1967年の後半になると、毛沢東は内乱状態になった国内を鎮めるために軍を紅衛兵運動の基盤であった学校や工場に駐屯させた。

この時期軍の影響力は極端に増大し、それに伴って林彪が急速に台頭した。1969年には中ソ国境の珍宝島で両国の軍事衝突があり︵中ソ国境紛争︶、軍事的緊張が高まったこともこれを推進した。同年採択された党規約で林彪は毛沢東の後継者であると定められた。

返還された香港は﹁一国二制度﹂の下で中国経済の牽引都市になってい る

毛沢東の死後、一旦華国鋒が権力を継承したが、1978年12月第11期三中全会で鄧小平が政権を掌握した。鄧小平は、政治体制は共産党一党独裁を堅持しつつ、資本主義経済導入などの改革開放政策をとり、近代化を推進した︵社会主義市場経済、鄧小平理論︶。この結果、香港ほか日米欧など西側諸国の外資の流入が開始され、中国経済は離陸を始めた。

1990年代には、江沢民政権のもとで、鄧小平路線に従い、経済の改革開放が進み、特に安価な人件費を活かした工場誘致で﹁世界の工場﹂と呼ばれるほど経済は急成長した。なお、1997年にイギリスから香港が、1999年にポルトガルからマカオが、それぞれ中華人民共和国に返還され、一国二制度の下、植民地時代に整備された経済的、法的インフラを引き継ぎ、中華人民共和国の経済の大きな推進役となっている。

人口、面積ともに世界的な規模を有することから、アメリカの証券会社であるゴールドマンサックスは、﹁中華人民共和国は2050年に世界最大の経済大国になる﹂と予想するなど、現在、中国経済の動向は良くも悪くも注目されているが、低賃金による大量生産を売り物にしてきた経済成長は賃金上昇・東南アジア諸国やインドの追い上げなどで限界に達しており︵特に中国最大の﹁売り﹂であった衣類生産は、中国より更に安価な賃金で済む ベトナム、カンボジア、バングラデシュ、インド、スリランカに工場を移設する動きが出始めている︶、産業の高度化や高付加価値化などの難題に迫られている。

また、各種経済統計も中国政府発表のそれは信憑性が乏しいと諸外国から指摘されている。各省など地方も独自の産業振興策に走り、中国共産党中央政府に対して経済統計の水増し発表や災害などの情報隠蔽を行うなど、統計や発表の信憑性不足に拍車をかけている。

社会主義化と冷戦下での共産側への参加[編集]

反動粛清[編集]

ソ連のヨシフ・スターリンの死後、1956年に フルシチョフによって﹁スターリン批判﹂が行われると、東欧の社会主義国︵東側諸国︶に動揺がはしった。中国共産党政府も共産圏にある国としてこの問題への対処を迫られ、この年初めて開催された党全国代表大会では、﹁毛沢東思想﹂という文言が党規約から消えた。そして、2ヶ月に渡り﹁百花斉放、百家争鳴﹂と称して中国民主党などの﹁ブルジョワ政党﹂の政治参加が試みられた。しかし、ブルジョワ政党が中国共産党政府による一党独裁に対して激しい批判を噴出させたため、逆に共産党による反右派闘争を惹起し、一党支配体制は強められた。大躍進政策[編集]

1958年に、毛沢東共産党主席は大躍進政策を開始し、人民公社化を推進した。当初はかなりの効果をあげたかに見えた人民公社であったが、党幹部を意識した誇大報告の存在、極端な労働平均化などの問題が開始3ヶ月にしてすでに報告されていた。毛沢東はこのような報告を右派的な日和見主義であり、過渡的な問題に過ぎないと見ていたため、反対意見を封殺したが、あまりに急速な人民公社化は都市人口の異様な増大など深刻な問題を引き起こしていた。 1959年と1960年には、大躍進政策の失敗と天災が重なり、大規模な飢饉が中国を襲い、少なくとも2000万人︵﹃岩波現代中国事典﹄によれば3000万人。2000万から2億人以上との説もある︶と言われる餓死者を出し︵中華人民共和国大飢饉︶大躍進政策も失敗に終わった。1960年代初頭には人民公社の縮小がおこなわれ、毛沢東自身が自己批判をおこなうなど、一見調整的な時期に入ったように思われた。劉少奇国家主席が第2次5ヶ年計画の失敗を人民公社による分権的傾向にあると指摘し、中央集権を目指した政治改革、個人経営を一部認めるなど官僚主義的な経済調整をおこなった。中ソ論戦と対ソ自立化[編集]

一方でこの年、中国は台湾海峡で台湾︵中華民国︶に対して大規模な軍事行動を起こし、アメリカ軍の介入を招いた。フルシチョフは中国共産党政府の強硬な姿勢を非難し、また自国がアメリカとの全面戦争に引きずり込まれないように努力した。ソ連はワルシャワ条約機構の東アジア版ともいうべき中ソの共同防衛体制を提案したが、中国共産党政府はソ連の対外政策への不信からこれを断った。その後、1959年6月ソ連は中ソ協定を一方的に破棄した。1960年には経済技術援助条約も打ち切られ、この年の中国のGNP︵国民総生産︶は1%も下落した。 但し、党組織の中央集権化と個人経営に懐疑的であった毛沢東はこれを修正主義に陥るものであると見ていた。1963年に毛沢東は﹁社会主義教育運動﹂を提唱し、下部構造である﹁農村の基層組織の3分の1﹂は地主やブルジョワ分子によって簒奪されていると述べた。これは、劉少奇ら﹁実権派﹂を暗に批判するものであった。また、この頃の毛沢東は﹁文芸整風﹂運動と称して学術界、芸術界の刷新を計画していたことも、のちの文化大革命の伏線となった。1964年に中国は核実験に成功し、軍事的な自立化に大きな一歩を踏み出した。一方で、1965年にアメリカによる北爆が始まりベトナム戦争が本格化すると、軍事的緊張も高まった。 1965年、中華人民共和国はCONEFOに加盟した。 チベットでは独立運動が高まったが、政府はこれを運動家に対する拷問など暴力によって弾圧した。このため多数の難民がインドへ流入した。文化大革命[編集]

前期[編集]

後期[編集]

文化大革命は後期になると国内の権力闘争や内乱状態を引き起こしたが、最終的に文化大革命は1976年の毛沢東死去で終結した。文化大革命では各地で文化財破壊や大量の殺戮が行われ、その犠牲者の合計数は数百万人とも言われている。また学生たちが下放され農村で働くなど、生産現場や教育現場は混乱すると、特に産業育成や高等教育などで長いブランクをもたらした。 一方この時期、ソ連に敵対する中国共産党政府は、同じくソ連と敵対する日本やアメリカなどからの外交的承認を受け、この結果、1971年に国際連合安全保障理事会の常任理事国の地位も台湾島に敗走した中華民国政府︵国民党政権︶に変わって手にするなど、国際政治での存在感を高めつつあった。改革開放以後︵1980年~2010年︶[編集]

天安門事件[編集]

1989年には北京で、1980年代の改革開放政策を推進しながら失脚していた胡耀邦元総書記の死を悼み、民主化を要求する学生や市民の百万人規模のデモ︵天安門事件︶が起きたが、これは、政府により武力鎮圧された。その一連の民主化運動の犠牲者数は、中国共産党政府の報告と諸外国の調査との意見の違いがあるが、数百人から数万人に上るといわれている。しかし、中国共産党政府はこの事件に関しては国内での正確な報道を許さず、事件後の国外からの非難についても虐殺の正当化に終始している。 この事件以降も、中国政府は情報や政策の透明化、民主化や法整備の充実などの国際市場が要求する近代化と、市民による暴動や国家分裂につながる事態を避ける為、内外の報道機関やインターネットに統制を加え︵中国のネット検閲︶、反政府活動家に対する弾圧を加えるなどの前近代的な動きとの間で揺れている。一党独裁の中国特色社会主義[編集]

冷戦崩壊後に、複数政党による選挙や言論の自由などの民主主義化を達成した中華民国︵台湾︶と違い、いまだに中国共産党政府による一党独裁から脱却できない中華人民共和国には多数の問題が山積している。 一党独裁の弊害により、官僚の腐敗が深刻化している。改革開放によりイデオロギーが退潮した結果、幹部はひたすら金儲けに走るようになった。共産党幹部が自身の所持している工場で人民を奴隷同様に扱い労働に従事させるといった事例もあった。 これらのことより、中国共産党の一党独裁による言論統制や、急激な経済発展に伴う貧富の格差・地域格差の拡大、官僚の腐敗など国内のひずみを放置し続ければ、いずれ内部崩壊を起こして再度混乱状態に陥り、かつてのソ連と同様に中華人民共和国という国家体制そのものが解体、消滅するという意見も多い[3]。引退した中国の核心的ブレーンや複数の共産党幹部は﹁動乱は必ず起こる。そう遠くない将来にだ﹂と発言したとされ、体制内の人間たちも現在の中国に危機感を抱いていることが明らかとなった[4]。中華人民共和国の現状︵2010年以降︶[編集]

その後、胡錦濤政権︵2002年 - 2012年︶、習近平政権︵2012年 -)と続いている。 また、中国は国際連合安全保障理事会︵国連安保理︶の常任理事国の権利を保持する大国で、さらに経済成長が著しいため、体制が崩壊しなければ超級大国︵華夷秩序の復活︶として君臨すると思われる。 2022年の第二十次中央委員会第一次全体会議で、習近平が中国共産党中央委員会総書記に選出された。3期連続の総書記になった[5]。人権問題[編集]

詳細は「中国の人権問題」を参照

中国は人権問題に関してアメリカと対立している。近年では大国復活への道を歩むロシアと再び関係強化を強め、さらにベネズエラ、イランとも友好的であり、さらに人権弾圧国家とされる北朝鮮、ミャンマー、スーダン、ジンバブエを支援し、アメリカからの経済制裁中のキューバとは貿易は密接になっている。

中国は欧米から経済制裁を受けている国や反米路線をとっている国に﹁敵の敵は味方﹂の理屈で支援して友好を深めている。これは中国が友好国を増やすための覇権主義だと思われるが、逆に国連安保理の常任理事国である中国が後ろ盾になる事が反米国家のメリットになる。そして近年イスラム教テロリストが中国製の武器を使用している事が明らかになり、第三国から横流しした疑惑がある。

また、中国は2008年以降の世界同時不況下においても軍事費の増大はとどまるところを知らず、一党独裁を見直す気配もない。ただし米中関係は経済的には非常に密接であり、中国はアメリカ国債最大の保有国でもあるため、ロシアと違い露骨な反米でない。

少数民族の自立[編集]

「中国の少数民族」も参照

新疆ウイグル自治区︵東トルキスタン︶では漢化政策の進展によって、漢民族が同地域へ大量に流入する一方、少数派のウイグル人は生活が厳しく、都市を中心として就職などに有利な中国語教育の充実によりウイグル語が廃れるなどの民族的なマイノリティ問題が発生している。またタクラマカン砂漠の石油資源利用や新疆南北の経済格差が広がっているなど、中国共産党政府の経済政策に対する批判も根強い。1997年には新疆ウイグル自治区で大規模な暴動が起きた。海外で東トルキスタン独立運動がおこなわれている一方国内でもウイグル人活動家の処刑などが行われている。ウイグル人の間でも、民族自治における権限拡大という現実主義的な主張もあらわれている。たとえば中国語教育を受けたウイグル人が中国共産党組織に参加する、新疆での中国共産党政府の経済政策に積極的に参加するといった事例も見られる。

チベット自治区では歴史的なチベットの主権を主張するダライ・ラマの亡命政権が海外に存在し、中国共産党政府が不法な領土占拠をしていると訴えるとともに独立運動が継続されている。中国共産党政府はこれを武力で弾圧し続け、独立運動家への拷問などを行ない、経済的に不利なチベット人の生活も困窮したために、多数の難民が隣国のインドに流入した。2008年3月14日には、チベット自治区ラサで、中国政府に対する僧侶や市民の抗議行動が激化し、中心部の商店街から出火、武装警察などが鎮圧に当たり多数の死傷者が出た。1989年に戒厳令が敷かれた時の騒乱以来最大の規模となった。外国メディアだけでなく中国の国営メディア新華社通信も報じた。北京オリンピックに向けた時期に、チベット問題を国際世論に訴えようとするチベット独立派の意図が背景にあるとされる。中国政府は、翌15日から外国人と一般の中国人の自治区入りを禁じる措置をとるとした。チベット亡命政府によると確認されただけで死者は少なくとも80人はいると発表された。それと同時に世界各国の中国大使館前でも中国政府への抗議活動が繰り広げられた。

台湾問題[編集]

敵対している中華民国との間にも経済的な交流が進み、両国の首都である北京-台北間に直行便が就航するまでになっている。2008年12月には﹁三通﹂が実現した。

また、三通により犬猿の仲とも言える中台関係は密接となり、例えば、台湾人が本土就職し100万人も中国に在住したり、さらに多数の香港人が職を求めて本土に移住するといった現象も起きている。

中華民国︵台湾︶、中華人民共和国︵中国大陸︶、香港、マカオ、シンガポール、マレーシアなどの華人社会を﹃大中華圏﹄と評している。

歴朝歴代の人口変遷[編集]

以下のデータは主に楊学通﹁計画生育是我国人口史発展的必然﹂︵1980年︶による。| 時代 | 年代 | 戸数 | 人口 | 資料出所 |

|---|---|---|---|---|

| (夏) | 禹(前2205年とされる) | 13,553,923 | 『帝王世紀』 | |

| 秦 | 20,000,000? | |||

| 前漢 | 平帝元始2年(2年) | 12,233,062 | 59,594,978 | 『漢書』地理志 |

| 新 | 20,000,000? | |||

| 後漢 | 順帝建康元年(144年) | 9,946,919 | 49,730,550 | 『冊府元亀』 |

| 晋 | 武帝太康元年(280年) | 2,459,804 | 16,163,863 | 『晋書』食貨志 |

| 隋 | 煬帝大業2年(606年) | 8,907,536 | 46,019,056 | 『隋書』地理志・食貨志 |

| 唐 | 玄宗天宝14年(755年) | 8,914,709 | 52,919,309 | 『通志』 |

| 宋 | 神宗元豊3年(1080年) | 14,852,684 | 33,303,889 | 『宋史』地理志 |

| 金 | 章宗明昌6年(1195年) | 7,223,400 | 48,490,400 | 『金史』食貨志 |

| 元 | 世祖至元27年(1290年) | 13,196,206 | 58,834,711 | 『元史』地理志 |

| 明 | 神宗万暦6年(1570年) | 10,621,436 | 60,692,850 | 『続文献通考』 |

| 清 | 清初(1644年) | 45,000,000 | ||

| 聖祖康熙50年(1711年) | 100,000,000以上 | |||

| 高宗乾隆27年(1762年) | 200,000,000以上 | |||

| 高宗乾隆55年(1790年) | 300,000,000以上 | |||

| 仁宗嘉慶17年(1812年) | 333,700,560 | 『東華録』 | ||

| 宣宗道光14年(1834年) | 400,000,000以上 | |||

| 中華民国 | 民国36年(1947年) | 455,590,000 | 『統計提要』 | |

| 中華人民共和国 | 1995年 | 1,211,210,000 | 『中国統計年鑑』 |

地方行政制度[編集]

古代から前近代まで[編集]

封建制(殷・周、前1600年頃〜前221年)[編集]

殷・周の時代は封建制度[† 6] によって一定の直轄地以外は間接的に統治された。

郡県制︵秦・漢、前221年〜249年︶[編集]

中国最初の統一王朝である秦は全国を郡とその下級単位である県に分ける郡県制度によって征服地を統治した。前漢初期においては、郡以上に広域な自治を認められた行政単位である国が一部の功臣や皇族のために設置された。 しかし徐々に国の行政権限が回収されるとともに、推恩政策によって国の細分化が進められ、国は郡県と等しいものとなり、後漢時代には実質郡県制度そのままとなっていた。 前漢時代に広域な監察制度としての刺史制度が始められると全国を13州[† 7] に分けた。これはいまだ行政的なものではない[† 8] と考えられている。後漢の後の魏王朝では官僚登用制度としての九品官人法が249年に司馬懿によって州単位でおこなわれるように適用されたので、行政単位として郡以上に広域な州が現実的な行政単位として確立したと考えられている。しかし、軍政面と官吏登用面のほかにどれほど地方行政に貢献したか[† 9] はあまり明確ではない。都督制︵魏、晋、249年〜583年︶[編集]

都督制は軍府による広域行政制度の略称。魏晋時代の晋には、都督府などの軍府の重要性が高まった。 五胡十六国および南北朝時代になると、中国内部で複数の王朝が割拠し軍事的な緊張が高まったことから、とくに南朝において重要性が増した。これは本来特定の行政機関を持たなかったと思われる刺史に対して、軍事的に重要な地域の刺史に例外的に複数の州を統括できる行政権を与えたものであった。長官である府主︵府の長官は一般的にさまざまな将軍号を帯び、呼称は一定ではないため便宜的に府主とする︶は属僚の選定に対して大幅な裁量権が与えられており、そのため地方で自治的な支配を及ぼすことが出来た。 また南朝では西晋末期から官吏登用において州は形骸化しており、吏部尚書によって官制における中央集権化が進行している。したがって中正官も単なる地方官吏に過ぎなくなり、広域行政単位としての州は官吏登用の面からは重要性が低下したが、地方行政単位としてはより実際性を帯びた。この時代、州は一般に細分化傾向にあり、南北朝前期には中国全土で50-60州、南北朝末期に至ると中国全土で300州以上になり、ひとつの州がわずか2郡、ひとつの郡はわずか2-3県しか含まないという有様であった。州鎮制︵北魏、隋、唐、583年〜1276年︶[編集]

南朝では都督制度が発達していたころ、北魏では州鎮制度が発達した。 北魏では征服地にまず軍事的性格の強い鎮を置き、鎮は一般の平民と区別され軍籍に登録された鎮民を隷属させて支配した。鎮は徐々に州に改められたようであるが、北部辺境などでは鎮がずっと維持された。583年に隋の文帝が郡を廃止。州県二級の行政制度を開始した。この際従来の軍府制度[† 10] にあった漢代地方制度的な旧州刺史系統の地方官は廃止され、軍府系統の地方官に統一されたと考えられている。595年には形骸化していた中正官も最終的に廃止されたという指摘もされている。 またこれにより府主の属官任命権が著しく制限され、中央集権化がはかられた。唐では辺境を中心に広域な州鎮的軍府である総管府が置かれたが徐々に廃止され、刺史制度に基づいた地方軍的軍府、それに中央軍に対する吏部の人事権が強化・一元化され、軍事制度の中央集権化が完成された。特定の州に折衝府が置かれ、自営農民を中心として府兵が組織され常備地方軍[† 11] とされた。唐では州の上に10の道も設置されたが、これは監察区域で行政単位ではないと考えられている。律令制度︵隋、唐︶[編集]

この制度は初めて、軍事力のみに地域を管理するではなく、国全体の法律や文官も地方に浸透された。また、日本の奈良時代の制度に影響を与えた。強幹弱枝制度(宋)[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

行省制(元・明・清)[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

近代から現在まで[編集]

行政区分(中華民国、1912年〜1949年)[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

行政区分(中華民国、1949年〜現在)[編集]

詳細は「台湾の行政区分」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

行政区分(中華人民共和国、1949年〜現在)[編集]

詳細は「中華人民共和国の行政区分」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

祭祀・礼楽・律令・封建[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

強勢の大国外交[編集]

中国大陸の諸王朝は前近代まで基本的に東アジアでの優越的な地位を主張し、外交的には大国として近隣諸国を従属的に扱う「冊封体制」が主流であった。

夏[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

殷[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

周[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

秦[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

漢[編集]

漢朝には南越、閩越、衛氏朝鮮などが漢の宗主権下にあったと考えられ、これらの国々は漢の冊封体制下にあったと考えられている。前漢武帝の時にこれらの諸国は征服され郡県に編入された。

このことは漢の冊封が必ずしも永続的な冊封秩序を形成することを意図したものではなく、機会さえあれば実効支配を及ぼそうとしていたことを示す。

また匈奴は基本的には冊封体制に組み込まれず、匈奴の単于と中国王朝の皇帝は原則的には対等であった。大秦︵ローマ帝国のことを指すとされる︶や大月氏などとの外交関係は冊封を前提とされていない。

魏晋南北朝[編集]

魏晋南北朝には、中国王朝が分立する事態になったので、冊封体制は変質し実効支配を意図しない名目的な傾向が強くなったと考えられている。朝鮮半島では高句麗をはじめとして中小国家が分立する状態があらわれ、日本列島の古代国家[† 12] も半島の紛争に介入するようになったために、半島の紛争での外交的優位を得るため、これらの国々は積極的に中国王朝の冊封を求めた。 しかし、高句麗が北朝の実効支配には頑強に抵抗しているように、あくまで名目的関係にとどめようという努力がなされており、南越と閩越の紛争においておこなわれたような中国王朝の主導による紛争解決などは期待されていないという見方が主流である。隋[編集]

再び中国大陸を統一した隋朝の時代は東アジアの冊封体制がもっとも典型的となったという見方が主流である。隋は高句麗がみだりに突厥と通交し、辺境を侵したことからこれを討伐しようとしたが、遠征に失敗した。唐[編集]

唐は、新羅と連合︵唐・新羅の同盟︶し、高句麗・百済を滅亡させ、朝鮮半島を州県支配しようとしたが、新羅の抵抗にあい︵唐・新羅戦争︶、朝鮮半島から撤退したため、願いは叶わなかった。 したがって、隋・唐の冊封は実効支配とは無関係に形成されるようになった。唐の冊封体制の下では、律令的な政治体制・仏教的な文化が共有された。 一方、突厥や西域諸国が服属すると、それらの地域に対する支配は直接支配としての州県、外交支配としての冊封とは異なった羈縻政策[† 13] が行われた。 アッバース朝とタラス河畔の戦いが起きた。これにより紙の技術が西の世界へと伝わった。元[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

北宋は燕雲十六州をめぐって遼と紛争が起き、賠償金として大量の絹と銀を払った。北宋は金と同盟を組み、金が遼を滅ぼした後、金は北宋を圧迫し、南に追いやった(南宋︶。モンゴル帝国が金、西夏、大理を滅ぼしついには南宋を滅ぼした。金も元も銅銭を禁じたため、大量の銅銭が日本に流入した。日本と元の間には民間レベルで貿易が活発に行われていた。元は大越の遠征に失敗したことで日本への三度目の攻撃が中止された。

明[編集]

モンゴルを草原に駆逐した明朝は冊封体制を採用、また、海岸部を暴れる倭寇の対策として海禁政策を採用した。南朝の懐良親王や足利幕府の足利義満に対し倭寇の取り締まりを要求している。南北朝を統一した足利義満は自ら﹁日本国王臣源道義﹂と名乗り、冊封体制に入り、勘合貿易を開始した。勘合貿易は足利幕府の手から次第に堺の豪商と手を組んだ細川氏、博多の豪商と手を組んだ大内氏に実権が移り、1523年には寧波の乱により大内氏が貿易を独占、陶晴賢が大内義隆を1551年に殺害するまで続いた。

永楽帝は宦官の鄭和を南海に派遣した。鄭和の船団は東南アジアから東アフリカ沿岸までに進出し、キリンなどの珍品を中国にもたらした。永楽帝はまた、モンゴル討伐の遠征を行っているが征服には至らなかった。永楽帝没後、明は対外拡張路線を縮小した。1449年の土木の変でエセン・ハーンが正統帝を捕縛するに至り、明は北方の侵略に苦しむようになった。また、海岸部でも倭寇が攻勢を強めており、対策に苦慮するようになった︵北虜南倭︶。

豊臣秀吉の朝鮮出兵に対して、李氏朝鮮を支持し介入することになるが国を傾けることとなり、女真族のヌルハチにサルホの戦いで負けると国の頽勢は一気に進んだ。

清[編集]

この節の加筆が望まれています。 |

中華民国[編集]

詳細は「台湾の国際関係」を参照

中華人民共和国[編集]

詳細は「中華人民共和国の国際関係」および「中華人民共和国の国際関係史」を参照

この節の加筆が望まれています。 |

脚注[編集]

- 注釈

(一)^ 白川静は、商には賞の意があり、代償・償贖のために賞が行なわれるようになり、のちにそのことが形式化して、商行為を意味するものとなったものと思われる、としている。

(二)^ ただし殷を北西から侵入してきた遊牧民族による征服王朝だとする説もある。これは偃師二里頭遺跡では青銅器が現地生産されているのに対し、殷時代の青銅器は主に蜀方面で生産されていたことが確認されていることによる。

(三)^ 1916年8月に復活された。

(四)^ これはロシア革命に対するシベリア出兵において日中両軍が協力するという秘密条約である。

(五)^ 1928年〜1930年に各国と交渉して関税自主権を回復し、関税を引き上げ、塩税と統一消費税を規定して財源を確保した。アメリカとイギリスの銀行資本に﹁法幣﹂という紙幣を使用させ、秤量貨幣であった銀両を廃止した。更にアメリカ政府に銀を売却してドルを外為資金として貯蓄した。これにより国際的な銀価格の中国の国内経済に対する影響が大幅に緩和された。このような経済政策を積極的に推進したのは国民政府財政部長の宋子文で、彼は孫文の妻宋慶齢の弟で、妹は後に蔣介石と結婚した宋美齢であった。

(六)^ 封建制度は殷代から実施されてはいるが、殷代封建制についてはあまり明確なことはいまだに分かってはいない。

殷では封建が実施されている地域と、方国と呼ばれる外様あるいは異民族の国家の存在が知られ、殷を方国の連盟の盟主であり、封建された国々は殷の同族国家であるとする説もあるが詳しいことは分かってはいない。

周では一定の城市を基準とした邑に基づいた封建制が広汎におこなわれたと考えられているが、この邑制国家の実態も不明である。邑をポリス的な都市国家とみる見方から、邑と周辺農地である鄙が一緒になって︵これを邑土という︶、貴族による大土地所有であるとする見方もある。

明らかであるのは邑を支配した貴族が長子相続を根幹とした血族共同体を構築していたということで、このような共同体に基づいた支配形態を宗法制度という。宗法制度については殷代にさかのぼる見方もあるが、広汎に行われたのは春秋あるいは戦国時代であったとす行われたる説もある。周の封建制を宗法制度の延長にあるものと捉え、封建儀礼を宗族への加盟儀礼の延長として捉える見方もある。

(七)^ 中国古来より中国世界を9つの地方に分ける考え方が漠然と存在した。中国王朝の支配領域を﹁九州﹂といい、それがすなわち﹁天下﹂であった。ただし九州の概念は後漢時代にいたるまでははっきりしたものではなく一様でない。

(八)^ 前漢成帝のときに州の監察権が御史中丞へ移行され、刺史が行政官となったという見方もあるが、後漢末期に刺史に軍事権が認められると、広域行政単位としての州はにわかに現実化したとみる見方もある。

(九)^ このころの州を行政単位ではなく、軍管区のような概念上の管理単位であるとする見方も強い。

(十)^ 北周の宇文護が創始した二十四軍制をもっていわゆる府兵制の成立と見做す見方があるがこれについては詳しいことはわからない。

(11)^ 折衝府の置かれた州と非設置州では当然差異があったのであるが、唐代はほかに募兵に基づく行軍制度もおこなわれており、大規模な対外戦争の際にはおもに折衝府非設置州を中心として兵が集められた。唐後期にはこの募兵制が常態化することで節度使制度がおこなわれるようになった。

(12)^ なお、史書からうかがえる外交記録と日本国内での銅鏡など出土品に記載された年号の問題などから、日本の古代王朝は特に南朝との外交関係を重視していたという見方が主流であるが、北朝との通交事実を明らかにしようという研究は続けられている。

(13)^ これは都護府を通じて服属民族を部族別に自治権を与えて間接支配するもので、羈縻政策がおこなわれた地域では現地民の国家は否定された。このことは、羈縻州の住民が自発的に中国王朝の文化を受け入れることを阻害したと考えられており、羈縻政策のおこなわれた地域では冊封のおこなわれた地域とは異なり、漢字や律令などの文化の共有は行われず、唐の支配が後退すると、唐の文化もこの地域では衰退することになった。冊封された国々で唐の支配が後退したあとも漢字文化が存続したことと対照的である。

- 出典

参考文献[編集]

- 外務省『欧米人ノ支那ニ於ケル主ナル文化事業』外務省、1929年。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]

- 中国歴史地図

中国の歴史のウィキメディア地図 (英語)

中国の歴史のウィキメディア地図 (英語)