「折口信夫」の版間の差分

Mnx 335 yz (会話 | 投稿記録) →著作: リンク タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |

編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 改良版モバイル編集 |

||

| 83行目: | 83行目: | ||

そして柳田も「(折口君という人は)真似と受け売りの天性嫌いな、幾分か時流に逆らっていくような、今日の学者としては珍しい資質を具えている」とその点では認めていた。ただし「[[まれびと|マレビト]]」を認めない柳田と折口の間に論争があったのも事実である<ref>折口信夫『古代研究I』12~13頁</ref>。二人は[[国学]]の先輩方に当たる[[賀茂真淵]]・[[本居宣長]]師弟のように、教えを受けながらも正当だと思ったところは譲らず、真理の追求を磨く学者の関係を持っていたといえる。 |

そして柳田も「(折口君という人は)真似と受け売りの天性嫌いな、幾分か時流に逆らっていくような、今日の学者としては珍しい資質を具えている」とその点では認めていた。ただし「[[まれびと|マレビト]]」を認めない柳田と折口の間に論争があったのも事実である<ref>折口信夫『古代研究I』12~13頁</ref>。二人は[[国学]]の先輩方に当たる[[賀茂真淵]]・[[本居宣長]]師弟のように、教えを受けながらも正当だと思ったところは譲らず、真理の追求を磨く学者の関係を持っていたといえる。 |

||

柳田は、折口より12歳年上であったが共に[[1945年]](昭和20年)の[[敗戦]]時には、60歳を既に迎えていた。その戦後のことを、重い口調で柳田は折口に話しかけたという。「折口君、戦争中の[[日本人]]は[[桜]]の[[散華|花が散る]]ように潔く死ぬことを美しいとし、われわれもそれを若い人に強いたのだが、これほどに潔く死ぬ事を美しいとする[[民族]]が他にあるだろうか。もしあったとしてもそういう民族は早く滅びてしまって、[[海]]に囲まれた日本人だけが辛うじて残ってきたのではないだろうか。折口君、どう思いますか」その問いにしばらく両者深く思い沈んでいたという。折口には、18年間共にした養嗣[[藤井春洋]]の[[硫黄島の戦い|硫黄島玉砕]]という重い出来事があった。その追悼の念は徹底的で、[[玉音放送|敗戦の詔]]を聞くと四十日間[[喪]]に服し、自分の死ぬまで[[遺影]]前の供養を欠かさなかったという。[[第二次世界大戦|第二次大戦]]で失った戦死者の[[鎮魂]]は大きな課題で、[[戦没者]]が生前に殉じる価値を見出そうとした[[皇国]]などといった概念も[[天皇]]の[[人間宣言]]とともに潰え果てたのである。柳田も日本人の[[神]]や[[魂]]といった問題意識は共有していて、折口は後その問題を「民族史観における他界観念」という著に収斂させていくこととなる<ref>折口信夫『古代研究I』14~20頁</ref>。 |

柳田は、折口より12歳年上であったが共に[[1945年]](昭和20年)の[[敗戦]]時には、60歳を既に迎えていた。その戦後のことを、重い口調で柳田は折口に話しかけたという。「折口君、戦争中の[[日本人]]は[[桜]]の[[散華|花が散る]]ように潔く死ぬことを美しいとし、われわれもそれを若い人に強いたのだが、これほどに潔く死ぬ事を美しいとする[[民族]]が他にあるだろうか。もしあったとしてもそういう民族は早く滅びてしまって、[[海]]に囲まれた日本人だけが辛うじて残ってきたのではないだろうか。折口君、どう思いますか」その問いにしばらく両者深く思い沈んでいたという。折口には、18年間共にした養嗣[[藤井春洋]]の[[硫黄島の戦い|硫黄島玉砕]]という重い出来事があった。その追悼の念は徹底的で、[[玉音放送|敗戦の詔]]を聞くと四十日間[[喪]]に服し、自分の死ぬまで[[遺影]]前の供養を欠かさなかったという。[[第二次世界大戦|第二次大戦]]で失った戦死者の[[鎮魂]]は大きな課題で、[[戦没者]]が生前に殉じる価値を見出そうとした[[皇国]]などといった概念も[[天皇]]の[[人間宣言]]とともに潰え果てたのである。柳田も日本人の[[神]]や[[魂]]といった問題意識は共有していて、折口は後にその問題を「民族史観における他界観念」という著に収斂させていくこととなる<ref>折口信夫『古代研究I』14~20頁</ref>。 |

||

柳田が民俗現象を比較検討することによって合理的説明をつけ、[[日本文化]]の[[起源]]に遡ろうとした[[帰納]]的傾向を所持していたのに対し、折口はあらかじめマレビトや[[依り代|ヨリシロ]]という独創的概念に日本文化の起源があると想定し、そこから諸現象を説明しようとした[[演繹]]的な性格を持っていたとされる。なお『[[遠野物語]]』に折口の跋文がある(現:[[角川ソフィア文庫]])。 |

柳田が民俗現象を比較検討することによって合理的説明をつけ、[[日本文化]]の[[起源]]に遡ろうとした[[帰納]]的傾向を所持していたのに対し、折口はあらかじめマレビトや[[依り代|ヨリシロ]]という独創的概念に日本文化の起源があると想定し、そこから諸現象を説明しようとした[[演繹]]的な性格を持っていたとされる。なお『[[遠野物語]]』に折口の跋文がある(現:[[角川ソフィア文庫]])。 |

||

2022年12月24日 (土) 11:10時点における版

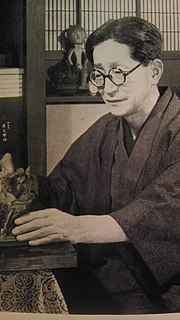

| 折口 信夫 (おりくち しのぶ) | |

|---|---|

| |

| 誕生 |

1887年2月11日 大阪府西成郡木津村 |

| 死没 |

1953年9月3日(66歳没) 東京都新宿区信濃町 |

| 墓地 | 石川県羽咋市 |

| 職業 | 民俗学者、国語学者、歌人 |

| 言語 | 日本語 |

| 国籍 |

|

| 最終学歴 | 國學院大學国文科卒業 |

| ジャンル | 民俗学、詩歌 |

経歴

柳田國男との関係

人物

この節に雑多な内容が羅列されています。 |

系譜

先妻 ┏あゐ ┃ ┃ ┣━━━彦次郎 秀太郎 ┣静 ┃ ┃ ┃ 彦七 ┣━━━━━╋順 ┃ ┃ ┃ ┣━━━造酒ノ介 ┏こう ┣進 ┃ ┃ ┃ ┃ とよ ┣━━━━━╋ゆう ┣信夫 ┃ ┃ ┃ つた ┗えい ┣親夫 ┃ ┗和夫

受賞歴

●1948年︵昭和23年︶、﹃古代感愛集﹄により昭和22年度日本芸術院賞受賞。 ●1957年︵昭和32年︶、第1期全集が昭和31年度日本芸術院恩賜賞受賞[16]。著作

主な集成

●﹁折口信夫全集 新版﹂︵中央公論新社︵全37巻別巻3︶、1995年-2002年︶ ●旧版﹁折口信夫全集﹂︵全31巻別巻1︶は3度刊行。1970年代には中公文庫版で刊行 ●﹁折口信夫全集 ノート編﹂︵全18巻別巻1︶、折口博士記念古代研究所編、中央公論社 ●﹁折口信夫全集 ノート編 追補編﹂︵全5巻︶、同。併せて約18年かけ刊行 ●﹁折口信夫芸能史講義 戦後篇﹂ 慶應義塾大学出版会︵上・下︶、2015-2016年。 伊藤好英・藤原茂樹・池田光編、池田彌(弥)三郎による没年までの講義ノートを書籍化 ●﹁精選折口信夫Ⅰ 異郷論・祭祀論﹂ 岡野弘彦編・長谷川政春解題、慶應義塾大学出版会、2018-2019年 ●﹁―Ⅱ 文学発生論・物語史論﹂、﹁―Ⅲ 短歌史論・迢空短歌編﹂ ●﹁―Ⅳ 芸能史論﹂、﹁―Ⅴ 随想ほか・迢空詩編﹂、﹁―Ⅵ アルバム﹂ ●﹁釈迢空短歌綜集﹂ 河出書房新社、1987年著名な作品

●海やまのあひだ︵歌集︶ ●春のことぶれ︵歌集︶ ●倭をぐな︵歌集︶。短歌新聞社・文庫で再刊、1999年 ●遠やまひこ︵歌集︶ ●山の端︵歌集︶。﹁釈迢空詩集﹂、思潮社︿現代詩文庫﹀、初版1975年。新書版 ●口訳万葉集。河出書房新社 ほか ●死者の書 ︵小説︶。﹁-・身毒丸﹂中公文庫︵新版1999年︶ ほか ●古代研究 中公クラシックス︵I-IV︶で再刊 ●日本文学の発生序説 ●かぶき讃︵最晩年刊の著作︶、中公文庫 2004年 ●日本芸能史六講︵晩年の講義録︶、講談社学術文庫 1991年 ●歌の円寂する時︵歌論︶ ●世々の歌びと︵歌人論︶天皇・神道論

●御即位式と大嘗祭と [17] ●穀物の神を殺す行事︵フレイザー著、折口信夫訳︶ [18] ●原始信仰 [19] ●剣と玉 [20][21] ●皇子誕生の物語 [22] ●大倭宮廷の剏業期 [23] ●道徳の発生 [24] 戦後 ●神道の新しい方向 [25][26] ●神道宗教化の意義 [27][28] ●女帝考 [29] ●神道の友人よ [30] ●民族教より人類教へ [31][32] ●民族史観における他界観念 [33]近年の文庫判

●﹁古代研究﹂ 角川ソフィア文庫︵全6巻︶、2016年12月-2017年5月、新版解説・安藤礼二。旧版は角川文庫 ●﹁日本文学の発生序説﹂ 角川ソフィア文庫、2017年6月、注解・井口樹生、新版解説・三浦雅士。同上 ●﹁死者の書﹂ 角川ソフィア文庫、2017年7月、注解・池田彌三郎、新版解説・持田叙子。同上 ●﹁釈迢空全歌集﹂ 岡野弘彦編、角川ソフィア文庫、2016年6月 ●﹁釈迢空歌集﹂ 富岡多惠子編、岩波文庫、2010年 ●﹁折口信夫古典詩歌論集﹂ 藤井貞和編、岩波文庫、2012年。13篇 ●﹁歌の話・歌の円寂する時 他一篇﹂ 岩波文庫、2009年。他は女流短歌史 ●﹁死者の書・口ぶえ﹂ 岩波文庫、2010年。注・解説安藤礼二 ●﹁口訳万葉集﹂ 岩波現代文庫︵上中下︶、2017年。解説持田叙子 ●﹁折口信夫 近代浪漫派文庫24﹂ 新学社、2005年。歴史的仮名づかいで表記 ●﹁折口信夫 1887-1953 ちくま日本文学 025﹂ 筑摩書房︵文庫判︶、2008年 ●﹁折口信夫集 神の嫁 文豪怪談傑作選﹂ 東雅夫編、ちくま文庫、2009年 ●﹁折口信夫文芸論集﹂ 安藤礼二編、講談社文芸文庫、2010年 ●﹁折口信夫天皇論集﹂ 安藤礼二編、講談社文芸文庫、2011年 ●﹁折口信夫芸能論集﹂ 安藤礼二編、講談社文芸文庫、2012年 ●﹁古事記の研究﹂ 中公文庫、2019年9月。解説三浦佑之代表歌

春のことぶれ 卒業する二兎人に ●道なかに人かへりみずたちつくす道祖神とわれとさびしと言はむ ●櫻の花ちりぢりにしもわかれ行く遠きひとりと君もなりなむ 今昔秀歌百撰83。選者‥山本直人(東洋大学講師) ●葛の花踏みしだかれて、色あたらし。この山道を行きし人あり (海やまのあひだ) ●いきどほる心すべなし。手にすゑて、蟹のはさみをもぎはなちたり (海やまのあひだ) ●水底に、うつそみの面わ沈透(シヅ)き見ゆ。來む世も、我の寂しくあらむ (海やまのあひだ)その他

●栃木県立茂木高等学校校歌 - 作詞 ●福岡県立東筑高等学校校歌 - 作詞 ●青森県立八戸工業高等学校校歌 - 作詞 ●愛知県立瀬戸高等学校校歌 - 作詞 ●石川県立羽咋高等学校校歌 - 作詞 ●石川県立金沢二水高等学校校歌 - 作詞 ●石川県立大聖寺高等学校校歌 - 作詞 ●宮城県佐沼高等学校校歌 - 作詞 ●宮城県塩釜高等学校前校歌 - 作詞主な評論・評伝

関連文献は百冊以上ある、あくまで一部で品切絶版を多く含む。門下生の回想・研究

●池田彌三郎・加藤守雄・岡野弘彦編﹃折口信夫回想﹄ 中央公論社、1968年 ●岡野弘彦﹃折口信夫の晩年﹄ 中央公論社、1969年。中公文庫、1977年・復刊1991年。慶應義塾大学出版会、2017年 ●岡野弘彦﹃折口信夫の記﹄ 中央公論社、1996年 ●岡野弘彦﹃折口信夫伝 その思想と学問﹄ 中央公論新社、2000年。ちくま学芸文庫、2020年 ●岡野弘彦﹃粉河寺の朝の少年折口﹄︵解説﹁古代研究I 祭りの発生﹂︶中公クラシックス、2002年 ●岡野弘彦﹃最後の弟子が語る 折口信夫﹄ 平凡社、2019年 ●西村亨﹃折口信夫とその古代学﹄ 中央公論新社、1999年。ISBN 412002878X ●西村亨﹃折口名彙と折口学﹄ 桜楓社︵現・おうふう︶、1985年。ISBN 4273020351 ●加藤守雄﹃折口信夫伝 釈迢空の形成﹄ 角川書店、1979年 評伝研究 ●加藤守雄﹃わが師 折口信夫﹄ 文藝春秋、1967年。朝日文庫、1991年12月 回想記 ●池田彌三郎・加藤守雄﹃迢空・折口信夫研究﹄ 角川書店、1973年 対話集 ●﹃池田彌三郎著作集︵7︶ 折口信夫研究﹄ 角川書店、1979年 ●池田彌三郎﹃私説折口信夫﹄ 中公新書、1972年 入門書 ●池田彌三郎編﹃日本民俗文化大系︵2︶ 折口信夫 まれびと論﹄ 講談社、1978年 著作抜粋と解説 ●池田彌三郎﹃まれびとの座 折口信夫と私﹄ 中央公論社、1961年。中公文庫、1977年 回想記・日記 ●池田彌三郎﹃わが幻の歌びとたち 折口信夫とその周辺﹄ 角川選書、1978年。オンデマンド版2009年 日記 ●池田彌三郎﹃孤影の人 折口信夫と釈迢空のあいだ﹄ 旺文社文庫、1981年 ●池田彌三郎・谷川健一﹃柳田国男と折口信夫﹄ 思索社、1980年。岩波同時代ライブラリー、1994年 対話集 ●﹃別冊国文学 折口信夫必携﹄ 岡野弘彦・西村亨編、学燈社、1993年5月。 ●﹃折口信夫事典﹄ 西村亨編、大修館書店、1988年、増補版1998年。ISBN 4469012580 ●﹃迢空・折口信夫事典﹄ 有山大五・石内徹・馬渡憲三編、勉誠出版、2000年2月、ISBN 458506012X論考集

●﹃折口信夫 人と思想﹄ 谷川健一編、三一書房 、1974年 - 諸家の論考・討論 ●﹃谷川健一全集︵19︶ 人物2 折口信夫 ほか﹄ 冨山房インターナショナル、2008年3月。ISBN 4902385546 ●﹃折口信夫・釈迢空 その人と学問﹄ 國學院大學折口博士記念古代研究所・小川直之編 おうふう、2005年-没後50年記念出版、9名10編の論考 ISBN 4273033631 ●﹃折口信夫 日本文学研究資料叢書﹄ 同刊行会編・有精堂出版、1972年、新版1989年 ●﹃現代詩手帖 特集折口信夫・釋迢空﹄ 臨時増刊1973年6月号、思潮社 - 鷲巣繁男 高橋睦郎ほか ●﹃折口信夫 文芸読本﹄ 河出書房新社 1976年、新装版1984年 - 室生犀星 山本健吉 前登志夫ほか ●﹃現代思想 生誕100年記念総特集 折口信夫﹄臨時増刊1987年3月号、青土社 - 川村二郎 佐藤正英ほか ●﹃現代思想 総特集折口信夫﹄臨時増刊2014年4月号、青土社主に文学者たちの評伝研究

●﹁折口信夫対話﹂︵全3巻︶、池田彌三郎・加藤守雄ほか編、角川選書、1975〜1978年 ﹃1日本の詩歌﹄、﹃2古典と現代﹄、﹃3万葉集輪講﹄- 谷崎潤一郎、川端康成等との対談など ●﹃折口信夫対話集﹄ 安藤礼二編・解説、講談社文芸文庫、2013年。ISBN 4062901978 ●戸板康二﹃折口信夫坐談﹄ 中央公論社、1972年 のち中公文庫 - 折口の片言隻句を記述 ●山本健吉﹃釈迢空﹄ 角川選書、1972年 - 弟子の一人 ●穂積生萩 ﹃私の折口信夫﹄ 中公文庫、2001年 ●山折哲雄 ﹃物語の始原へ 折口信夫の方法﹄ 小学館、1997年 ●山折哲雄・穂積生萩 ﹃執深くあれ 折口信夫のエロス﹄ 小学館、1997年11月。ISBN 4096261165 - 対話集 ●藤井貞和 ﹃折口信夫の詩の成立 詩形/短歌/学﹄ 中央公論新社、2000年 ISBN 4120030121 ●藤井貞和 ﹃釈迢空 詩の発生と<折口学>私領域からの接近﹄ 講談社学術文庫、 1994年 ●吉増剛造 ﹃生涯は夢の中径 折口信夫と歩行﹄ 思潮社、1999年 ●富岡多恵子 ﹃釋迢空ノート﹄ 岩波書店、2000年10月、岩波現代文庫、2006年7月。ISBN 4006021062 ●富岡多恵子・安藤礼二 ﹃折口信夫の青春﹄ ぷねうま舎、2013年。ISBN 4906791166 ●安藤礼二 ﹃神々の闘争 折口信夫論﹄ 講談社、2004年。ISBN 4062126907 ●安藤礼二 ﹃折口信夫﹄ 講談社、2014年。ISBN 4062192047 ●持田叙子 ﹃歌の子詩の子、折口信夫﹄ 幻戯書房、2016年。ISBN 4864881073 ●持田叙子﹃折口信夫 秘恋の道﹄慶應義塾大学出版会、2018年 ●伊藤好英 ﹃折口信夫 民俗学の場所﹄ 勉誠出版、2016年。ISBN 4585230475 ●辰巳正明 ﹃折口信夫 東アジア文化と日本学の成立﹄ 笠間書院、2007年。ISBN 4305703556 ●奈良橋善司 ﹃釈迢空 折口信夫論﹄ おうふう、2003年 ●石内徹 ﹃折口信夫 日本の作家100人、人と文学﹄ 勉誠出版、2003年8月。ISBN 4585051635 ●木村純二 ﹃折口信夫 いきどほる心 再発見日本の哲学﹄ 講談社、2008年/講談社学術文庫、2016年 ●上野誠﹃魂の古代学 問いつづける折口信夫﹄ 新潮選書、2008年 ●﹃折口信夫 魂の古代学﹄ 角川ソフィア文庫、2014年。ISBN 4044092141 ●上野誠﹃折口信夫的思考 越境する民俗学者﹄青土社、2018年 ●林浩平﹃折口信夫 霊性の思索者﹄ 平凡社新書、2009年。ISBN 4582855032 ●植村和秀 ﹃折口信夫 日本の保守主義者﹄ 中公新書、2017年。ISBN 4121024583 ●斎藤英喜 ﹃折口信夫 神性を拡張する復活の喜び﹄ミネルヴァ書房︿日本評伝選﹀、2019年その他

●﹃新潮日本文学アルバム26 折口信夫﹄ 岡野弘彦解説、新潮社、1985年 - 入門書 ●﹃折口信夫の世界 回想と写真紀行﹄ 岩崎美術社、1992年 ●﹃折口信夫と古代を旅ゆく﹄ 芳賀日出男写真・解説、慶應義塾大学出版会、2009年 ●﹃写真でみる折口信夫の世界﹄ 芳賀日出男、角川学芸出版︿角川ソフィア文庫﹀、2017年 ●﹃木島日記﹄ 大塚英志・森美夏・画 角川書店、1999年 ISBN 4048530968 ︵第一巻︶ ●﹃ビデオ・学問と情熱17 折口信夫﹄ 岡野弘彦監修 紀伊國屋書店、2000年 ●DVD版﹃学問と情熱 折口信夫 人間を深く愛する神ありて﹄ 同上、2007年 ●﹃精選折口信夫Ⅵ アルバム﹄ 岡野弘彦編、國學院大學折口博士記念古代研究所監修、慶應義塾大学出版会、2019年折口信夫が登場する作品

小説 ●﹃猿丸幻視行﹄︵井沢元彦︶ 漫画 ●﹃木島日記﹄︵脚本‥大塚英志、作画‥森美夏︶ ●﹃月に吠えらんねえ﹄︵清家雪子︶脚注

注釈- 出典

関連項目

外部リンク

- 折口信夫

- 19世紀の歌人

- 20世紀の歌人

- 19世紀日本の詩人

- 20世紀日本の詩人

- 19世紀日本のノンフィクション作家

- 20世紀日本のノンフィクション作家

- 19世紀日本の民俗学者

- 20世紀日本の民俗学者

- 19世紀の国学者

- 20世紀の国学者

- 日本文学研究者

- 19世紀日本の言語学者

- 20世紀日本の言語学者

- 日本語学者

- 日本の宗教学者

- 日本の文学研究者

- 日本芸能研究者

- 19世紀日本の小説家

- 20世紀日本の小説家

- 日本のLGBTの著作家

- LGBTの詩人

- ゲイの学術関係者

- 國學院大學の教員

- 慶應義塾大学の教員

- 日本の中等教育の教員

- 日本文学報国会の人物

- 大阪府立天王寺高等学校出身の人物

- 國學院大學出身の人物

- 大阪市出身の人物

- 胃癌で亡くなった人物

- 1887年生

- 1953年没