新潟東西道路

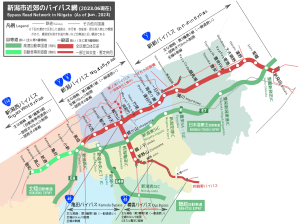

本項目では、地域高規格道路の計画路線である新潟東西道路、ならびに並行するバイパス道路である新潟西道路(国道116号)、新潟西バイパス(国道116号)、新潟バイパス(国道8号・国道7号)、新新バイパス(国道7号)について扱う。なお、新潟東西道路はこれらのバイパス道路の総称ではなく、区間も異なる。本記事ではこれらの複数の道路を扱い、#地域高規格道路としての概要で新潟東西道路を、#各バイパスの概要で各バイパス道路を説明している。

地域高規格道路としての概要[編集]

| 地域高規格道路 | |

|---|---|

| 新潟東西道路 | |

| 路線延長 | 40 km |

| 現道 | 36 km |

| 制定年 | 1998年(平成10年)6月16日 |

| 開通年 | 1970年(昭和45年) - |

| 道路の方角 | 東西 |

| 起点 | 新潟県新潟市西区(明田交差点) |

| 終点 | 北蒲原郡聖籠町(聖籠新発田IC) |

| 接続する 主な道路 (記法) |

E8 北陸自動車道 E7 日本海東北自動車道 新潟南北道路 |

| ■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 | |

各バイパスの概要[編集]

新潟西道路[編集]

| 一般国道 | |

|---|---|

| 新潟西道路 国道116号改築 | |

| 路線延長 | 4.2 km |

| 開通年 | 未開通 |

| 起点 | 新潟県新潟市西区明田(明田交差点) |

| 終点 | 新潟県新潟市西区曽和(曽和IC) |

| 接続する 主な道路 (記法) |

県道46号新潟中央環状線 |

| ■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 | |

- 起点:新潟県新潟市西区明田(明田交差点)

- 終点:新潟県新潟市西区曽和(曽和インターチェンジ)

- 延長:4.2 km

- 幅員:21.0 m

- 規格:第3種第1級[4]

- 設計速度:80 km/h

- 最急勾配:4 %

新潟西バイパス[編集]

| 一般国道 自動車専用道路 | |

|---|---|

| 新潟西バイパス 国道116号バイパス | |

| 路線延長 | 8.6 km |

| 開通年 | 1989年(平成元年) - 1998年(平成10年) |

| 起点 | 新潟県新潟市西区曽和(曽和IC) |

| 終点 | 新潟県新潟市西区山田(黒埼IC) |

| 接続する 主な道路 (記法) |

E8北陸自動車道 |

| ■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 | |

新潟バイパス[編集]

| 一般国道 | |

|---|---|

| 新潟バイパス 国道7号・8号バイパス | |

| 路線延長 | 11.29 km |

| 開通年 | 1970年(昭和45年) - 1973年(昭和48年) |

| 起点 | 新潟県新潟市東区大形本町五丁目(海老ヶ瀬IC) |

| 主な 経由都市 |

新潟県新潟市中央区 |

| 終点 | 新潟県新潟市西区山田(黒埼IC) |

| 接続する 主な道路 (記法) |

栗ノ木バイパス |

| ■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 | |

- 起点:新潟県新潟市東区大形本町五丁目(海老ヶ瀬インターチェンジ)

- 終点:新潟県新潟市西区山田字堤付(黒埼インターチェンジ)

- 延長:11.2 km

- 幅員:26.50 m

- 規格:第3種第1級[11]

- 設計速度:80 km/h

改良工事[編集]

開通当初は全線暫定2車線︵片側1車線︶で、黒埼、女池、紫竹山、竹尾、海老ヶ瀬の各ICも平面交差となっていた。開通以降、車線拡幅と各ICの立体交差化を順次進め、1985年︵昭和60年︶に全区間の6車線化と全ICの立体交差化を完了した。 黒埼 - 海老ヶ瀬間は6車線︵片側3車線︶だが、このうち後述の黒埼ICの東行車線を除く前述4箇所のICは本線が4車線︵片側2車線︶分しかない[注釈 2]ため、特に朝・夕などラッシュ時にはボトルネック渋滞が慢性的に発生しやすくなっている。なお、東行車線の黒埼IC周辺では近年ボトルネック渋滞の慢性化に加え、急な車線変更が原因とみられる接触事故が多発していたことなどを受け、国土交通省新潟国道事務所は同ICの東行車線の跨道橋を1車線分拡幅して本線を3車線に改修する工事を2010年︵平成22年︶秋から実施して同年12月20日に完工し、整流化が図られている。 黒埼ICおよび紫竹山ICでは交通誘導や安全性の向上のため﹁カラー連携表示﹂が導入されている︵詳しくは各ICの記事を参照︶。 かつての建設省および現在の国土交通省では、新潟・新新バイパスの交通円滑化と、黒埼ICから東港ICにかけて道路施設の改修などを手掛ける﹁一般国道8号新潟バイパス 新潟地区交通対策﹂を1986年︵昭和61年︶度に事業化し[12]、これまでに車線増強、線形改良、耐震補強、インターチェンジの新設や改修などを行っている。交通量の多い黒埼、女池、竹尾、海老ヶ瀬の各ICのランプ改良や、弁天・逢谷内両ICの新設はその一環である。桜木ICでは今後、ランプの車線構造の抜本改善が実施される予定である。 また紫竹山ICで接続する栗ノ木バイパスでは交通量増大等に伴い、都市計画道路﹁万代島ルート線﹂および地域高規格道路﹁新潟南北道路﹂の整備の一環として、同バイパスを連続立体交差化する﹁栗ノ木道路﹂及び﹁紫竹山道路﹂の2つの事業が進められている。これに伴い、現在一部平面交差となっている紫竹山ICの完全立体化や南紫竹IC整備をはじめとする大規模な改良が予定されている︵竣工時期は未定︶。弁天ICは前述の﹁新潟地区交通対策﹂によって整備されたものだが、この栗ノ木バイパスの改良事業の一環も兼ねて、先行して整備されたものである。新新バイパス[編集]

| 一般国道 | |

|---|---|

| 新新バイパス 国道7号バイパス | |

| 路線延長 | 17.2 km |

| 開通年 | 1977年(昭和52年) - 1989年(平成元年) |

| 起点 | 新潟県新潟市東区大形本町五丁目(海老ヶ瀬IC) |

| 主な 経由都市 |

新潟県新潟市北区・同県北蒲原郡聖籠町 |

| 終点 | 新潟県新発田市奥山新保(舟入交差点) |

| 接続する 主な道路 (記法) |

E7 日本海東北自動車道 |

| ■テンプレート(■ノート ■使い方) ■PJ道路 | |

- 起点:新潟県新潟市東区大形本町五丁目(海老ヶ瀬インターチェンジ)

- 終点:新潟県新発田市奥山新保(舟入交差点)[13]

- 延長:17.2 km

- 幅員:20.5 m

- 規格:第3種第1級[14]

- 設計速度:80 km/h

インターチェンジなど[編集]

●施設欄の背景色が■である区間は未開通区間または未供用施設に該当する。 ●新潟西バイパスは、自動車専用道路。 ●接続道路の左側はインターチェンジ北側、右側は南側。路線名の特記がないものは市町道。 ●以下新新バイパスの聖籠新発田IC以東を含む。| 事業名 | 施設名 | 接続路線名 | 路 線 番 号 |

起点 から (km) |

備考 | 所在地 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 国道116号 上越・燕方面 | |||||||||

| 新潟東西道路 | 新潟西道路 | 明田交差点 | 県道46号新潟中央環状線 | 国 道 116 号 |

新潟市 | 西区 | |||

| IC | 県道374号五千石巻新潟線 | 保古野木交差点隣接 柏崎方面出入口 | |||||||

| IC | 新潟方面出入口 | ||||||||

| IC | 市道西南6-178号線 (西蒲原広域農道2号線) |

市道西南5-85号線 (西蒲原広域農道2号線) |

田島交差点隣接 | ||||||

| IC | 都市計画道路曽和上新町線 | - | 曽和上新町線は未着手 柏崎方面出入口 | ||||||

| 曽和IC | 西大通り 内野・坂井方面 |

曽和方面 | 64 | 立体化後は新潟方面出入口 | |||||

| 新潟西バイパス | |||||||||

| 高山IC | 県道2号新潟寺泊線 | 66 | 会津若松・村上方面出入口 | ||||||

| 新通IC | 西大通り・坂井方面 | 新田・黒鳥方面 | 67 | ||||||

| 亀貝IC | 県道44号新潟燕線 | 69 | |||||||

| 小新IC | 小針方面 | 流通センター・北場方面 | 70 | ||||||

| 新潟西IC | E8 北陸自動車道 | 71 | |||||||

| 黒埼IC | 国道116号 平成大橋・新潟県庁・青山方面 |

国道8号 長岡・三条方面 |

72 | ||||||

| 新潟バイパス | 国 道 8 号 |

10.2 | |||||||

| 女池IC | 県道16号新潟亀田内野線(女池線) | 8.2 | 中央区 | ||||||

| 桜木IC | 県道164号白山停車場女池線(和合線) 昭和大橋・新潟市役所方面 |

とやの潟方面 | 6.2 | ||||||

| 弁天IC | 新潟駅南口方面 | 鳥屋野潟公園・新潟亀田I.C方面 | 4.8 | 長岡・三条方面出入口 | |||||

| 紫竹山IC | 国道7号(栗ノ木バイパス) 新潟駅万代口・古町 新潟市役所・新潟西港方面 |

国道49号(亀田バイパス) 阿賀野・会津若松・加茂方面 |

4.4 | ||||||

| 国 道 7 号 | |||||||||

| 南紫竹IC | 県道5号新潟新津線 | 村上方面出入口 入口のみ供用中。出口は整備中[19] |

東区 | ||||||

| 竹尾IC | 県道4号新潟港横越線(赤道) | 7.0 | |||||||

| 逢谷内IC | 大形本町・新潟空港方面 | 石山・大淵方面 | 8.9 | 長岡・三条方面出入口 | |||||

| 海老ヶ瀬IC | 県道3号新潟新発田村上線(旧7号・新発田街道) | 9.8 | |||||||

| 新新バイパス | |||||||||

| 一日市IC | 県道17号新潟村松三川線 | 11.0 | |||||||

| 濁川IC | 県道398号島見濁川線 松浜方面 |

県道27号新潟安田線 新崎駅方面 |

13.0 | 北区 | |||||

| 競馬場IC | 県道324号豊栄太夫浜線 | 15.6 | |||||||

| 豊栄IC | 県道46号新潟中央環状線 | 18.5 | |||||||

| 道の駅豊栄 | - | 19.4 | |||||||

| 東港IC | 県道556号新潟東港線 | 20.5 | 会津若松・長岡方面出入口 | ||||||

| 大夫興野IC | 県道204号島見新発田線 新潟東港方面 |

大夫興野方面 | 21.1 | 北蒲原郡 | 聖籠町 | ||||

| 蓮野IC | 県道204号島見新発田線 | 22.6 | |||||||

| 聖籠IC | 県道3号新潟新発田村上線 | 24.4 | |||||||

| 聖籠新発田IC | E7 日本海東北自動車道 | 25.7 | 新潟東西道路終点 | ||||||

| 新発田IC | 国道7号側道(新発田バイパス) 舟入方面 |

県道26号新発田豊栄線(新発田バイパス) 日渡方面 国道460号 (新発田南バイパス) (重複:県道32号新発田停車場線) 新発田駅・阿賀野市方面 |

27.1 | 新発田市 | |||||

| 舟入交差点 | 新潟県道203号網代浜新発田線 | ||||||||

| 国道7号(新発田バイパス) 村上・鶴岡方面 | |||||||||

- 各バイパスの中央分離帯や路肩に設置されたキロポストのうち、一部区間に設置されたものには数字の前に「Bp.」もしくは「B」の表記がある。これは旧道区間とのキロポストの区別のために記載されているものである。

- 新潟西バイパス全区間のキロポストは、数字の前に「Bp.」と記載されている。曽和以東の区間のキロポストは、旧道区間(西大通り=新潟市道曽和インター信濃町線、国道402号)に準拠した数値となっている。2012年(平成24年)7月現在、新潟市の管理下となっている西大通りの関屋昭和町交差点以西の一部には、巻バイパス開通以前の数値を基にした、100 m間隔のキロポストが残存している。また国土交通省の管理下となっている西大通りの関屋昭和町交差点以東と、東中通りには、前述の数値に準拠した1 km間隔のキロポストが設置されている。なお、現道区間にあたる黒埼インター線、平成大橋、小須戸線、千歳大橋には、キロポストは設置されていない。

- 新潟バイパス・黒埼IC(10.2KP)- 桜木IC(7KP)間のキロポストは、数字の前に「B」と記載されている。国道8号の黒埼IC以南の区間のキロポストは、旧道区間(柾谷小路、東中通り、はくさん通り、関屋大橋、黒埼インター線など)に準拠した数値となっている。但し2012年(平成24年)7月現在、これら旧道区間のうち、前述の東中通りを除く、県道・市道に指定変更された区間には、キロポストは設置されていない。

- 新新バイパス・聖籠IC - 新発田IC・舟入三丁目交差点間のキロポストも、数字の前に「B」と記載されている。国道7号の舟入三丁目交差点以北の区間のキロポストは、旧道区間(新潟県道3号新潟新発田村上線、新潟県道26号新発田豊栄線)に準拠した数値となっている。但し2012年(平成24年)7月現在、県道に指定変更されたこの区間には、キロポストは設置されていない。

歴史[編集]

年表[編集]

●1927年︵昭和2年︶2月25日 - 内務省の都市計画新潟地方委員会が、中蒲原郡鳥屋野村︵現在の新潟市中央区南地区︶等を経由する都市計画道路として計画決定︵現在の新潟バイパスに該当する幹線街路計画の初出︶。 ●1961年︵昭和36年︶度 - 新国道の計画線調査が開始される。 ●1966年︵昭和41年︶12月3日 - 建設省が﹁新潟バイパス﹂を事業化[11]。 ●1967年︵昭和42年︶4月26日 - 新潟バイパスがルート承認され、同年度より着工[11]。 ●1970年︵昭和45年︶12月1日 - 新潟バイパス・紫竹山交差点 - 海老ヶ瀬ICが開通︵暫定2車線︶[11][22]。紫竹山ICは建設中であったため新潟市道紫竹山鳥屋野線の紫竹山交差点から直通し、新潟県道5号新潟新津線と平面交差で接続していた[23]。 ●1971年︵昭和46年︶度 - 建設省が﹁新新バイパス﹂を事業化。 ●1972年︵昭和47年︶3月31日 - 新潟県が都市計画道路﹁新潟新発田バイパス﹂を計画決定。 ●1973年︵昭和48年︶11月22日 - 新潟バイパス・黒埼交差点 - 紫竹山ICが開通し、全線開通︵暫定2車線︶[11][24][25]。紫竹山IC完成により立体交差化[24]。その後順次4車線化。 ●1974年︵昭和49年︶4月20日 - 新潟バイパス・紫竹山IC - 海老ヶ瀬ICが国道8号︵重複‥国道17号︶から国道7号に指定変更。 ●1977年︵昭和52年︶10月24日 - 新新バイパス・海老ヶ瀬IC - 競馬場ICが開通︵暫定2車線︶[12][26]。 ●1978年︵昭和53年︶ ●8月10日 - 新潟バイパス・黒埼交差点が立体化、新潟黒埼ICに改称︵ただし黒埼交差点は女池IC方面から県道・青山方面へ流出する横断部の交差点として残存︶。新潟黒埼IC - 女池ICが6車線化。 ●9月21日 - 新潟黒埼ICで北陸自動車道と接続。新潟黒埼ICに下山田交差点︵北陸道方面から国道8号・大野方面へ流出する横断部の交差点︶を新設。 ●12月15日 - 新潟バイパス・女池IC - 桜木ICが4車線化[11]。女池ICが立体交差化。 ●1979年︵昭和54年︶10月 - 新潟バイパス・桜木IC - 紫竹山ICが6車線化[11]。 ●1980年︵昭和55年︶11月 - 新潟バイパス・紫竹山IC - 竹尾ICが6車線化[11]。 ●1981年︵昭和56年︶12月4日 - 新新バイパス・競馬場IC - 東港ICが開通︵暫定2車線︶[12][26]。 ●1982年︵昭和57年︶2月9日 - 新新バイパスが都市計画道路﹁新潟新発田バイパス﹂として計画決定[15]。 ●1983年︵昭和58年︶ ●1983年度︵昭和58年度︶ - 建設省が﹁新潟西バイパス﹂を事業化。 ●11月30日 - 新潟バイパス・竹尾IC - 海老ヶ瀬ICが6車線化[11]。海老ヶ瀬ICが立体交差化。 ●12月 - 新潟バイパス・紫竹山ICの亀田バイパス/栗ノ木バイパス→黒埼IC方面車線が立体交差化。 ●1984年︵昭和59年︶2月7日 - 新潟県が都市計画道路﹁新潟西バイパス﹂を計画決定[2]。 ●1985年︵昭和60年︶ ●12月10日 - 新潟バイパス・女池IC - 桜木ICが6車線化し、全線の6車線化を完了[11]。これを以て新潟バイパスの全線が竣工し、新潟バイパスが事業完成。 ●12月27日 - 新新バイパス・一日市ICが開通。 ●1986年︵昭和61年︶ ●1986年度︵昭和61年度︶ - 建設省が、新潟バイパス・新新バイパスの交通円滑化を図る﹁新潟地区交通対策﹂を事業化︵黒埼IC - 紫竹山IC - 東港IC間、延長21.8 km︶。 ●10月20日 - 新新バイパス・海老ヶ瀬IC - 競馬場ICが4車線化[12][26]。 ●1988年︵昭和63年︶ ●10月4日 - 新新バイパス・豊栄ICが立体交差化[27]。 ●11月10日 - 新新バイパス・豊栄IC - 東港ICに、豊栄PA︵現・道の駅豊栄︶がオープン[28]。 ●1989年︵平成元年︶ ●3月23日 - 新潟西バイパス・小新IC - 新潟西ICが開通︵4車線︶[9]。 ●6月1日 - 北陸自動車道・新潟西IC - 新潟黒埼ICを新潟西バイパスに編入。新潟黒埼ICが黒埼ICに改称。新潟西バイパス・新潟西IC - 黒埼ICの改良工事が完成。 ●9月16日 - 新新バイパス・東港IC - 新発田ICが開通し、全線開通︵東港IC - 蓮野IC4車線、蓮野IC - 新発田IC暫定2車線︶。同時に競馬場IC - 東港ICが4車線化[14]。 ●1990年︵平成2年︶10月12日 - 新潟西バイパス・亀貝IC - 小新ICが開通︵暫定2車線︶[8][29]。 ●1992年︵平成4年︶11月6日 - 新潟西バイパス・新潟西IC - 黒埼ICが4車線に拡幅︵新潟西ICの亀貝方面を除く︶。 ●1993年︵平成5年︶4月1日 - 国道7号と国道113号の重複区間となっていた新潟バイパス/新新バイパス・紫竹山IC - 新発田ICが国道113号の区間から外れ、国道7号単独の区間となる。 ●1994年︵平成6年︶11月16日 - 新新バイパス・聖籠ICが立体交差化し供用開始︵引き続き暫定2車線︶[12][30]。 ●1995年︵平成7年︶12月12日 - 新潟西バイパス・高山IC - 亀貝ICが開通︵暫定2車線︶[8]。 ●1998年︵平成10年︶ ●3月26日 - 新潟西バイパス・曽和IC - 高山ICが開通し、全線開通︵暫定2車線︶[8]。 ●6月16日 - 延長40 kmが﹁新潟東西道路﹂として地域高規格道路計画路線に指定される[1]。 ●12月18日 - 新潟西バイパス・新潟バイパス・新新バイパス︵海老ケ瀬IC - 聖籠新発田IC︶の延長36 kmが地域高規格道路の整備区間に指定される[1][3]。 ●1999年︵平成11年︶度‥建設省が、新潟バイパス・亀田バイパスの沿道環境改善を図る﹁新潟地区沿道環境対策﹂を事業化︵小新IC - 豊栄IC間、鵜ノ子IC - 紫竹山IC間、延長26.7 km︶。 ●2000年︵平成12年︶12月26日 - 新潟西バイパス・亀貝IC - 小新ICが4車線に拡幅[9]。 ●2001年︵平成13年︶3月26日 - 新潟西バイパス・高山IC - 亀貝ICが4車線に拡幅[9]。 ●2002年︵平成14年︶ ●5月 - 新新バイパス・蓮野IC - 新発田ICが4車線に拡幅し、全線の4車線化を完了[12]。 ●5月26日 - 新新バイパス・聖籠新発田ICが開通。 ●10月22日 - 新新バイパス・豊栄IC - 東港ICが国道7号に加え、国道113号・国道345号との重複区間に指定。 ●2004年︵平成16年︶ ●10月20日 - 新潟西バイパス・新潟西ICのDランプ︵曽和方面︶の新道切替え︵暫定1車線︶。 ●11月1日 - 新潟西バイパス・新潟西ICの曽和IC方面が2車線化。これに伴い、この区間の最高速度が40 km/hから50 km/hに引き上げ。 ●2005年︵平成17年︶4月28日 - 新潟バイパス・弁天ICが開通[11]。 ●2006年︵平成18年︶12月22日 - 新潟西バイパス・曽和IC - 高山ICが4車線に拡幅し、全区間の4車線化を完了。これを以て新潟西バイパスの全線が竣工し、新潟西バイパスが事業完成[9]。 ●2007年︵平成19年︶ ●3月30日 - 延長4 kmが地域高規格道路の調査区間に指定される[1]。 ●4月2日 - この日正午より新潟西バイパス・曽和IC - 小新ICの大部分で通常時最高速度が60 km/hから80 km/hに引き上げ[9]。 ●2008年︵平成20年︶3月17日 - 新新バイパス・新発田IC - 舟入三丁目間の高架橋のうち上り線︵西行、新潟方面︶が開通[31]。 ●2009年︵平成21年︶9月15日 - 新新バイパス・新発田IC - 舟入三丁目間の高架橋のうち下り線︵東行、鶴岡・村上方面︶が開通し、新発田ICの立体化が完了。これを以て新新バイパスの全線が竣工し、新新バイパスが事業完成[32]。 ●2010年︵平成22年︶12月20日 - 新潟西バイパス/新潟バイパス・黒埼IC東行車線の本線が3車線化。 ●2011年︵平成23年︶10月15日 - 新潟バイパス・黒埼IC - 新新バイパス・三賀橋間の最高速度を60 km/hから70 km/hに引き上げ[33]。 ●2012年︵平成24年︶3月20日 - 新潟バイパス・逢谷内ICが開通。 ●2019年︵平成31年︶ ●3月29日 ●新新バイパス・大夫興野ICの新発田方面オンランプ供用[34]。 ●地域高規格道路の調査区間に指定されていた延長4 kmが整備区間に指定される[1]。 ●2019年度︵平成31年度︶ - 国土交通省が﹁新潟西道路﹂を事業化。 ●2021年︵令和3年︶3月25日 - 新新バイパス・大夫興野ICの新発田方面オフランプ供用[35]。 ●2022年︵令和4年︶11月2日 - 紫竹山道路事業により、新潟バイパス・南紫竹ICの新発田方面オンランプ供用[19]旧道[編集]

区名から始まるものについては、すべて新潟市である。旧国道116号・国道289号[編集]

●西区曽和︵曽和インターチェンジ︶ - 新潟市中央区信濃町︵信濃町交差点︶‥2008年︵平成20年︶3月31日まで指定。現・新潟市道曽和インター信濃町線 ●中央区信濃町︵信濃町交差点︶ - 新潟市中央区関屋昭和町三丁目︵昭和町交差点︶‥2008年︵平成20年︶3月31日まで指定。現・国道402号旧国道8号・国道17号[編集]

●西区山田︵黒埼インターチェンジ - 平成大橋東詰︶‥現・国道116号 ●西区山田︵平成大橋東詰︶ - 西区青山字道下︵青山道下交差点︶‥現・新潟県道42号新潟黒埼インター線 ●西区青山字道下︵青山道下交差点︶ - 中央区関南町︵関南町交差点︶‥現・新潟県道16号新潟亀田内野線 ●中央区関南町︵関南町交差点︶→中央区関新一丁目‥現・新潟県道16号新潟亀田内野線︵新潟方面︶ ●中央区関南町︵関南町交差点︶←中央区関新二丁目︵関新ガード下交差点︶ - 新潟市中央区関新一丁目‥現・新潟市道中央2-163号線︵関屋方面︶ ●中央区関新二丁目︵関新ガード下交差点︶ - 中央区白山浦二丁目︵白山浦二丁目交差点︶‥現・新潟市道中央2-156号線 ●中央区白山浦二丁目︵白山浦二丁目交差点︶ - 中央区学校町通一番町︵市役所前交差点︶‥現・新潟県道164号白山停車場女池線 ●中央区学校町通一番町︵市役所前交差点︶ - 中央区本町通七番町︵本町交差点︶‥現・国道116号旧国道7号[編集]

●中央区沼垂東二丁目︵栗ノ木橋交差点︶ - 新発田市佐々木︵佐々木交差点︶‥現・新潟県道3号新潟新発田村上線 ●北区樋ノ入︵競馬場IC︶ - 北区木崎︵尾山交差点︶‥現・新潟県道324号豊栄太夫浜線 ●北蒲原郡聖籠町大字藤寄︵東港IC︶ - 北蒲原郡聖籠町大字藤寄︵東港入口交差点︶‥現・新潟県道556号新潟東港線 ●新発田市佐々木︵太子堂交差点︶ - 新発田市奥山新保︵新発田IC︶‥現・新潟県道26号新発田豊栄線旧国道113号、国道345号[編集]

●北区白勢町︵島見橋交差点︶ - 北区横土居‥国道113号、国道345号︵旧道︶ ●北区横土居地内‥現・新潟港臨港道路西埠頭線 ●国道113号は1993年︵平成5年︶3月31日までは、新潟市中央区本町通七番町 - 村上市坂町間は国道7号との重複区間となっていた。また国道345号はそれ以前から、現在の国道113号に該当する新潟市から胎内市に至る海沿いの区間が単独路線として指定されていたが、同年4月1日の経路変更により[36]、新潟市中央区万代五丁目 - 胎内市荒井浜間が両国道の重複区間として指定変更された。 ●さらに福島潟放水路河口部の開削工事進捗により、北区太郎代から横土居にかけての旧道区間が一部廃止されるのに伴い、1999年︵平成11年︶から横土居バイパス︵都市計画道路山の下東港線の一部︶が開通するまでの間、新潟県道46号新潟中央環状線と新新バイパスが暫定的に両国道の区間として指定された。その後2012年︵平成24年︶3月29日に横土居バイパスが全線開通[17]したのに伴い、両国道の区間は同年、同バイパスへ指定変更された。路線状況[編集]

この節では、新潟西バイパス・新潟バイパス・新新バイパスについて説明しています。 |

自動車専用道路[編集]

新潟西バイパスの曽和IC - 黒埼ICは自動車専用道路となっている。道路上の案内標識は緑色のものが使用されており、文字の書体はゴナ(一部は公団ゴシック)が使用されている(ただし標識のレイアウトは一般道路用のものを使用)。新潟西バイパスの区間内には開通当初から歩道を設けていないため、全区間を自動車専用道路として供用している。

一方、黒埼以東の新発田ICまでの間は、新潟大橋、黒埼管理跨道橋、阿賀野川大橋、新井郷川橋、新発田川橋、東港インター橋、三賀橋の7箇所の橋梁部に歩道が設けられており、歩行者・自転車の通行が可能となっている箇所があることから一般道路の扱いとなっている。このため、黒埼以東の道路上の案内標識は青色のものが使用されている。

但し、これら橋梁部等を除く区間については歩道が設けられていないため、橋梁部を除き歩行者、軽車両(自転車・リヤカーなど)の通行はできない構造になっている。新潟・新新両バイパス各ICの出入口には、これら人車の通行禁止を示す規制標識に加え、英語、ロシア語、ハングル、中国語(簡体字)などの外国語を併記した注意標識が設置されている。外国語を併記しているのは外国人の歩行者等に対応するためだが、設置の契機となったのは、かつて新潟東港に出入港していたロシア船の船員が徒歩でバイパスに入り込み、走行していた車両にはねられる人身事故が発生したことによるもので[要出典]、まず東港ICなど新新バイパスの聖籠町・新発田市内の各ICで1992年にロシア語・英語表記の立入禁止標識や案内地図の設置が進められ[37]、その後全てのICと橋梁の歩道部に立入禁止標識が設置された。なお新潟西バイパス各ICの出入口には、自動車専用道路の規制標識と共に、注意事項を記載した標識が設置されている。併記されている外国語は英語のみで、標識表題部の「新潟西バイパス(自動車専用道路)」の下部にそれぞれ「NIIGATA WEST BY-PASS」「EXCLUSIVE CAR ROAD」と記載されている。

-

緑色の新潟西バイパス標識と青色の新潟バイパス標識(2020年3月)

-

小新IC入口の標識(2020年3月)

-

新井郷川橋に設けられた歩道(2021年9月)

-

ロシア語を含む多言語が併記された新発田ICの標識(2020年5月)

制限速度引き上げ[編集]

車線・最高速度[編集]

| 区間 | 車線 上下線=東行き+西行き |

最高速度 | ||

|---|---|---|---|---|

| 東行き | 西行き | |||

| 新潟西バイパス | 曽和IC | 4=2+2 | 60 km/h | |

| 曽和IC - 小新IC | 80 km/h | |||

| 小新IC | 60 km/h | 80 km/h | ||

| 小新IC - 新潟西IC | 5=2+3 | 60 km/h | ||

| 新潟西IC | 5=3+2 (一部4車線) |

60 km/h | 50 km/h | |

| 新潟西IC - 黒埼IC | 5=3+2 | 60 km/h | ||

| 新潟バイパス | 黒埼IC - 女池IC | 6=3+3 | 70 km/h | |

| 女池IC | 4=2+2 | |||

| 女池IC - 紫竹山IC | 6=3+3 | |||

| 紫竹山IC | 4=2+2 | |||

| 紫竹山IC - 竹尾IC | 6=3+3 | |||

| 竹尾IC | 4=2+2 | |||

| 竹尾IC - 海老ヶ瀬IC | 6=3+3 | |||

| 新新バイパス | 海老ヶ瀬IC - 三賀橋 | 4=2+2 | ||

| 三賀橋 - 舟入交差点 | 60 km/h | |||

主な橋[編集]

新潟西バイパス[編集]

●西川橋︵曽和IC - 高山IC、西川︶[40][41] ●橋長 - 179.5 m ●最大支間長 - 38.0 m ●幅員 ●車道 - 9.36 m ●形式 - 連続鋼鈑桁橋 ●竣工 - 1997年︵平成9年︶ ●新川橋︵曽和IC - 高山IC、新川︶[40][41] ●橋長 - 183.9 m ●最大支間長 - 35.4 m ●幅員 ●車道 - 9.0 m ●形式 - 連続鋼鈑桁橋 ●竣工 - 1997年︵平成9年︶ ●東部幹線水路橋︵高山IC - 新通IC、東部幹線水路︶[42][41] ●橋長 - 94.5 m ●最大支間長 - 50.0 m ●幅員 ●車道 - 14.67 m ●形式 - 単純RC箱桁橋 ●竣工 - 1994年︵平成6年︶新潟バイパス[編集]

●新潟大橋︵黒埼IC - 女池IC、信濃川︶ - 330 m[41] ●栗ノ木川橋︵紫竹山IC - 竹尾IC、栗ノ木川︶ - 39.6 m[41] ●紫竹跨線橋︵紫竹山IC - 竹尾IC、信越本線・白新線︶[41][43] ●橋長 - 130.2 m ●幅員 - 13.7 m新新バイパス[編集]

●阿賀野川大橋︵一日市IC - 濁川IC、阿賀野川︶ - 903 m[41] ●新井郷川橋︵一日市IC - 濁川IC、新井郷川分水路︶ - 66.4 m[41] ●新発田川橋︵競馬場IC - 豊栄IC、新発田川︶ - 91.5 m︵上り︶、98.5 m︵下り︶[41] ●切尾橋︵豊栄IC - 東港IC、福島潟放水路︶ - 104.6 m[41] ●聖籠橋︵大夫興野IC - 蓮野IC、新発田川放水路︶ - 94.5 m[41] ●角庵高架橋︵聖籠IC - 聖籠新発田IC︶- 240 m[41] ●三賀橋︵聖籠新発田IC - 新発田IC、新発田川︶- 157.3 m︵上り︶、158.2 m︵下り︶[41] ●新発田高架橋︵新発田IC - 舟入三丁目交差点、新発田川︶ - 480.5 m[41] ●上り線A1 - P3橋脚[42] ●橋長 - 162.0 m ●最大支間長 - 61.0 m ●幅員 ●車道 - 8.80 - 11.20 m ●形式 - 3径間連続細幅箱桁橋 ●竣工 - 2006年度︵平成18年度︶ ●上り線P3 - P7橋脚[44] ●橋長 - 154.1 m ●最大支間長 - 38.5 m ●幅員 ●車道 - 8.75 m ●形式 - 4径間連続少数鈑桁橋 ●竣工 - 2006年度︵平成18年度︶ ●下り線A1 - P3橋脚[45] ●橋長 - 154.5 m ●最大支間長 - 58.0 m ●幅員 ●車道 - 8.98 - 10.85 m ●形式 - 3径間連続細幅箱桁橋 ●竣工 - 2007年度︵平成19年度︶道路管理者[編集]

●国土交通省北陸地方整備局新潟国道事務所 - 全線道路情報ラジオ放送区間[編集]

●桜木︵桜木IC - 紫竹山IC、新発田方面のみ︶ ●紫竹山︵竹尾IC - 紫竹山IC、曽和方面のみ︶ 2010年︵平成22年︶12月から路側放送が行われており、桜木IC・紫竹山ICの2箇所に局舎が設けられている。ただし東日本大震災による節電の影響により、情報がない場合に限り、2011年︵平成23年︶7月から同年12月上旬まで、および2012年︵平成24年︶4月上旬以降、放送を休止している。ただし電話での道路情報ラジオサービスは、ラジオの放送休止期間中も通常通り提供している[46]。日本屈指の交通量[編集]

新潟西バイパス・新潟バイパス・新新バイパスの3路線のうち、特に黒埼IC - 竹尾ICの各インター間は全国の一般道路の中でも交通量が非常に多く、常に上位10位以内に新潟バイパスの区間がランクされている。 国土交通省の1999年︵平成11年︶度交通量調査では、新潟バイパスの新潟市神道寺︵桜木IC - 紫竹山IC︶の平日昼間12時間 (7時 - 19時) あたりの交通量が約107,500台をマークし[47]、1997年︵平成9年︶の同調査に続いての全国第1位となった。また、同市女池︵女池IC - 桜木IC︶が3位、同市竹尾︵紫竹山IC - 竹尾IC︶が5位、同市鳥屋野︵黒埼IC - 女池IC︶が6位にランクインし[47]、全国の上位10地点中4箇所を新潟バイパスの区間が占めた。また、2005年︵平成17年︶9月 - 11月に行われた道路交通センサスでは3路線の各1地点を対象に調査が行われたが、神道寺では12時間あたり約105,000台を記録し第2位、竹尾でも約91,000台で5位、同市立仏︵新潟西IC - 黒埼IC︶でも約68,000台で9位に入り、全線を通して見ても亀貝IC - 競馬場ICで平均60,000台以上を記録するなど、新潟バイパスが新潟市中心部の交通結節点として機能している事が顕著に表れた。 大都市の道路は自動車の絶対量が非常に多いため交通量も多く、輻輳が発生しやすくなる。しかし新潟バイパスの場合はそれとは異なり、片側2車線以上で連続立体交差方式を採用するなど道路容量に充分な余裕があるため大量の交通を順調に捌くことができ、結果として単位時間あたりに一定の地点を通過する車両台数が多くなることが、交通量そのものの増大に関連しているといえる。 このように新潟バイパスは、新潟市近郊の道路交通の根幹を成す最大の幹線として長年にわたり機能している。だが当初は﹁都市間輸送及び通過交通と、生活交通との分離﹂を最大の整備目的にしていたものの、バイパス各区間の延伸と共に新潟市近郊の生活圏・通勤圏も徐々に拡大したことから、生活交通目的の車両の多くがバイパスに集中するようになり、結果として交通量は増大を続けている。こうした側面から、ひとたびバイパス上で事故や故障車等の交通障害が発生すると、特に平日の朝夕、土曜・休日の昼間などにはそれらの影響による渋滞がバイパス上だけでなく、接続する幹線道路にまで広範囲に亘って波及してしまうケースもしばしばある。交通量データ[編集]

24時間交通量︵台︶ 道路交通センサス| 区間 | 平成17(2005)年度 | 平成22(2010)年度 | 平成27(2015)年度 | 令和3(2021)年度 |

|---|---|---|---|---|

| 曽和IC - 高山IC | 26,326 | 25,254 | 30,160 | 26,458 |

| 高山IC - 新通IC | 34,549 | 33,144 | 39,474 | 34,269 |

| 新通IC - 亀貝IC | 47,606 | 45,675 | 50,626 | 47,637 |

| 亀貝IC - 小新IC | 57,848 | 55,477 | 62,284 | 53,453 |

| 小新IC - 新潟西IC | 72,283 | 76,203 | 80,525 | 71,613 |

| 新潟西IC - 黒埼IC | 93,410 | 98,560 | 90,895 | 84,253 |

| 黒埼IC - 女池IC | 126,280 | 107,733 | 122,835 | 108,271 |

| 女池IC - 桜木IC | 136,399 | 112,556 | 129,558 | 115,492 |

| 桜木IC - 弁天IC | 144,782 | 131,348 | 139,882 | 127,838 |

| 弁天IC - 紫竹山IC | 127,090 | 113,049 | 119,628 | 112,876 |

| 紫竹山IC - 南紫竹IC | 125,511 | 96,155 | 115,395 | 101,768 |

| 南紫竹IC - 竹尾IC | ||||

| 竹尾IC - 逢谷内IC | 96,236 | 70,552 | 89,006 | 88,391 |

| 逢谷内IC - 海老ヶ瀬IC | 73,898 | 73,628 | ||

| 海老ヶ瀬IC - 一日市IC | 87,844 | 67,733 | 77,630 | 77,617 |

| 一日市IC - 濁川IC | 103,017 | 73,363 | 89,287 | 77,056 |

| 濁川IC - 競馬場IC | 88,384 | 67,007 | 77,508 | 67,207 |

| 競馬場IC - 豊栄IC | 62,605 | 60,315 | 71,382 | 63,427 |

| 道の駅豊栄 - 東港IC | 64,682 | 56,184 | 66,503 | 61,253 |

| 大夫興野IC - 蓮野IC | 57,941 | 46,889 | 57,960 | 55,684 |

| 蓮野IC - 聖籠IC | 42,244 | 37,943 | 46,921 | 41,133 |

| 聖籠IC - 聖籠新発田IC | 32,401 | 39,893 | 39,928 | 36,154 |

| 聖籠新発田IC - 新発田IC | 33,017 | 40,373 | 42,168 | 38,989 |

(出典:「平成22年度道路交通センサス」・「平成27年度全国道路・街路交通情勢調査」・「令和3年度全国道路・街路交通情勢調査」(国土交通省ホームページ)より一部データを抜粋して作成)

- 2010年度(平成22年度)の調査期間中においては、並行する日本海東北自動車道で高速道路無料化社会実験が行われていた。

地理[編集]

この節では、新潟西道路〜新新バイパスについて説明しています。 |

通過する自治体[編集]

接続するバイパスの位置関係[編集]

国道116号[編集]

(柏崎方面)一次改築区間(燕市地蔵堂本町 - 新潟市中央区白山浦一丁目) - 巻バイパス - 一次改築区間(先のものと同じ) - 新潟西道路 - 新潟西バイパス - ルート変更区間(黒埼IC - 関屋昭和町)(新潟方面)

国道289号[編集]

(新潟方面)ルート変更区間(黒埼IC - 関屋昭和町) - 新潟西バイパス - 現道(国道116号一次改築区間) - 巻バイパス(いわき方面)

国道8号、国道17号[編集]

(京都、東京方面) 大野改良 - 現道 - 新潟バイパス - 栗ノ木バイパス(新潟方面)

国道7号[編集]

(新潟方面)栗ノ木バイパス- 新潟バイパス - 新新バイパス - 新発田バイパス (村上方面)

脚注[編集]

注釈[編集]

出典[編集]

参考文献[編集]

関連項目[編集]

- 新潟市内のバイパス網

- 長岡東バイパス、上新バイパス - 新新バイパスと同時期に建設され、連続立体交差など共通点が多くある。

- 中部地方の道路一覧

- 無料開放された道路一覧

- 日本のバイパス道路一覧

外部リンク[編集]

- 国土交通省 新潟国道事務所

- 新潟バイパス50周年記念 特設サイト

- 新潟国道バイパス 道路情報板 (@mlit_niikoku_SS) - X(旧Twitter)

- にいがたLIVEカメラ(新潟県IT&ITS推進協議会) - 当バイパス上にも設置されている。

- にいがた土木構造物めぐり 第21回 新潟市の大動脈 新潟バイパス(土木学会関東支部新潟会)