今日は、夏目漱石の「倫敦塔」を配信します。縦書き表示で、全文読めますよ。

漱石のいちばんはじめの作品の代表的なのは「吾輩は猫である」と「倫敦塔」の2つなんです。漱石がじっさいに訪れたロンドンでの幻視を描いたもので、作中にあるように「兎が」突然ロンドンの都会のまんなかに「ほうり出されたような心もち」で、大都心の喧噪におびえる小動物のような心情を描くことから、この小説を書きはじめています。

作中で「鬼」それから薔薇戦争の時代の「血の塔」と、聖書に記された幼子たちの哀れな覚悟のことと、奇妙なカラスのことが記されているのが印象に残りました。

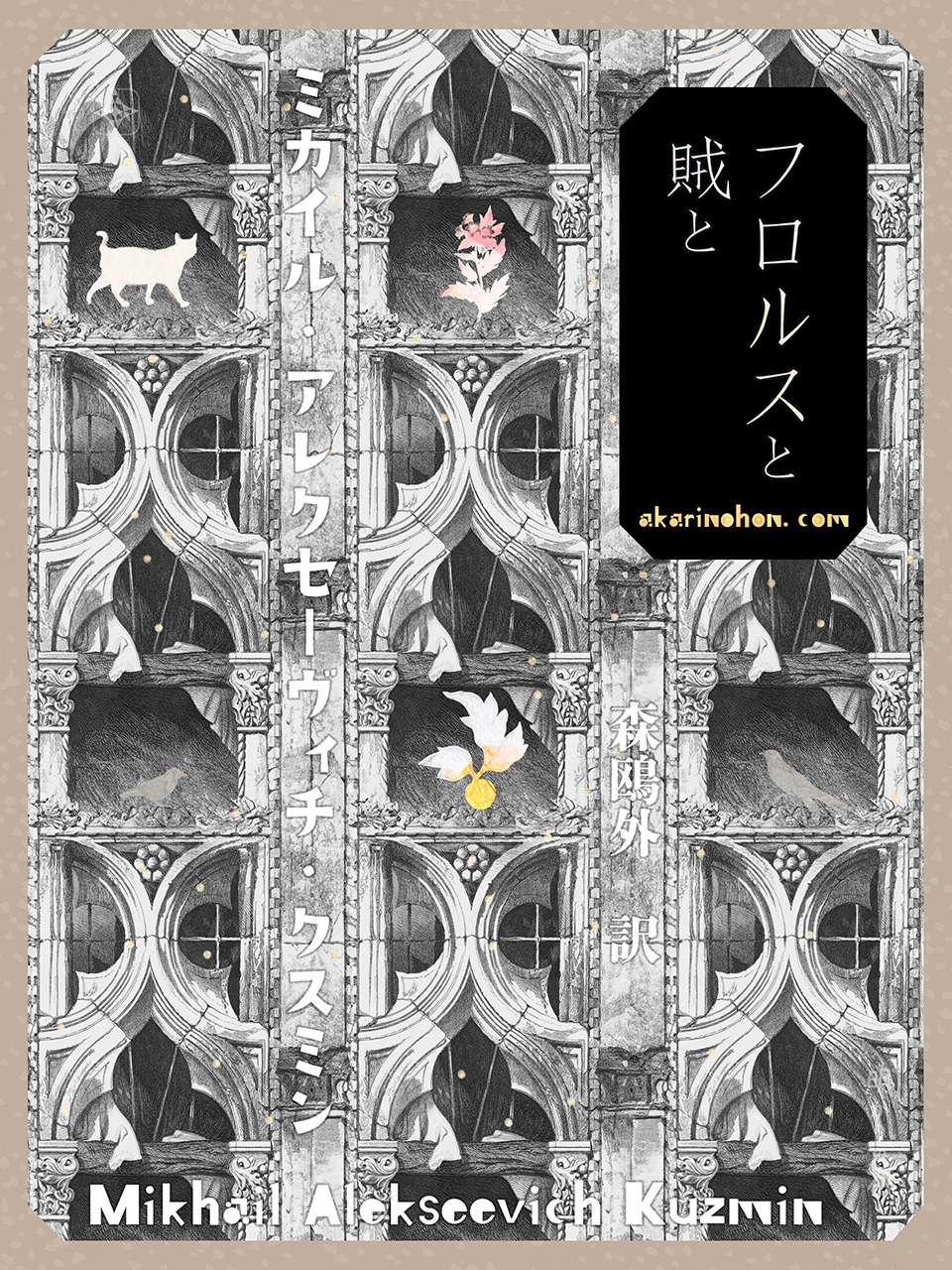

装画をクリックするか、ここから全文を読む。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)

(総ページ数/約10頁 ロード時間/約5秒)

追記 「ボーシャン塔」の悲惨な歴史を描きだした箇所がありました。「壁上に」「冷やかなる鉄筆に無情の壁を彫って」囚人となった事実を呪った言葉がいくつも記されているのだそうです。本文こうです。

右の端に十字架を描いて心臓を飾りつけ、その脇に骸骨と紋章を彫り込んである。少し行くと盾の中に下のような句をかき入れたのが目につく。「運命は空しく我をして心なき風に訴えしむ。時も摧けよ。わが星は悲かれ、われにつれなかれ」。次には「すべての人を尊べ。衆生をいつくしめ。神を恐れよ。王を敬え」とある。

こんなものを書く人の心の中はどのようであったろうと想像して見る。およそ世の中に何が苦しいと云って所在のないほどの苦しみはない。意識の内容に変化のないほどの苦しみはない。使える身体は目に見えぬ縄で縛られて動きのとれぬほどの苦しみはない。生きるというは活動しているという事であるに、生きながらこの活動を抑えらるるのは生という意味を奪われたると同じ事で、その奪われたを自覚するだけが死よりも一層の苦痛である。この壁の周囲をかくまでに塗抹した人々は皆この死よりも辛い苦痛を甞めたのである。忍ばるる限り堪えらるる限りはこの苦痛と戦った末、いても起ってもたまらなくなった時、始めて釘の折や鋭どき爪を利用して無事の内に仕事を求め、太平の裏に不平を洩らし、平地の上に波瀾を画いたものであろう。彼らが題せる一字一画は……

…………

……

まさにこれを漱石がロンドン塔で目撃していた当時に、漱石の親友の正岡子規は病床から抜け出せなくなり身罷ります。漱石文学のいちばんはじめの文学的苦悩は、この前後の箇所に凝縮されているというように思いました。子規に読んでほしかったことは、子規の没後、子規の文芸誌ホトトギスに掲載された「吾輩は猫である」と「倫敦塔」に書きあらわされているように思うのですが、とくにこの囚人を描いたところと、孔子とキリストを論じた箇所こそが、子規に手紙で書いて送りたかったのに手遅れで送れなかったものの内実であると、思いました。

「倫敦塔」では、はじめに「兎」の比喩を記していて、最後に漱石が引用しているアン王妃を描きだした奇妙な英文の詩は、なんだかルイス・キャロルの「不思議の国のアリス」の終盤に現れる王女の奇怪さと、どこか不思議に通底しているように思いました。

追記その弐 十数年間どうも最後まで読めなかった漱石の名作『倫敦塔』を、ついに通読できた! と思いました……。