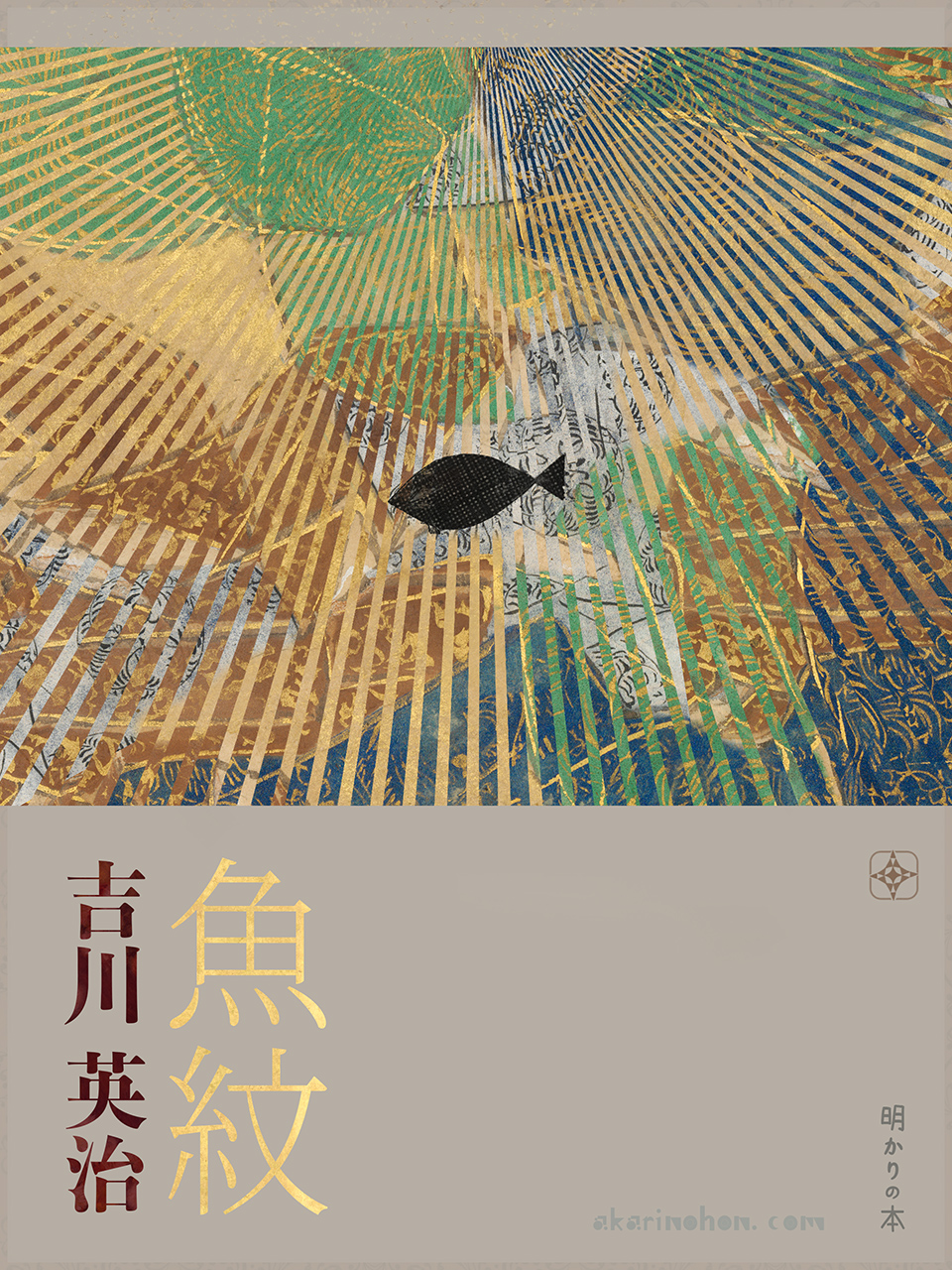

今日は、吉川英治の「魚紋」を配信します。縦書き表示で、全文読めますよ。

これははじめ江戸時代の地味な碁会所での探りあいやら恋模様が描かれるんですが。4人……5人の悪党が、700両という大金を巡って痛烈な争いを繰り広げる無頼の物語で、中盤からはハリウッド映画の惨劇みたような諍いが畳みかけられる、江戸の悪漢小説なのでした。

登場人物は……

碁会所の女主人である、お可久。

山岡屋。

浮世絵師の喜多川春作。

侍のかまきり。

外科医の玄庵。

遊び人の薊。

この薊というのが意外と危険な男でとんでもないことが起きるのでした。

ある雨の日、碁会所にいる山岡屋のところに、牢番がやってきて、妙なことを言うんです。

「川底に七百両の金を沈めてある」どうも盗賊の和尚鉄が大金を盗み出して、逃げるときに川底に財宝を沈めたまま、捕まってしまった。これを川から引き揚げて、和尚鉄の代わりに知人の山岡屋に使ってしまってほしい、という依頼なのでした。和尚鉄はもう島流しを喰らうか死罪となるかで、二度と娑婆には戻れそうになく、盗んだ金の使い道はない。牢番も小判が欲しくてこの危険な依頼をしに来たのでした。

山岡屋はさっそく永代橋の西河岸の川底を見にいくのですが、そこには役人もいるし人通りも多いし、川の流れもきつい。小判が水に洗われているのは見えるが、そうやすやすとこれを引き揚げることが出来ない。本作の題名である「魚紋」というのは魚が泳いだあとにできる波紋のことです。

山岡屋と牢番の密談は、悪友たちに盗み聞きされてしまっていて、誰もがこの川底に沈んだままの、盗まれた七百両を狙っている……

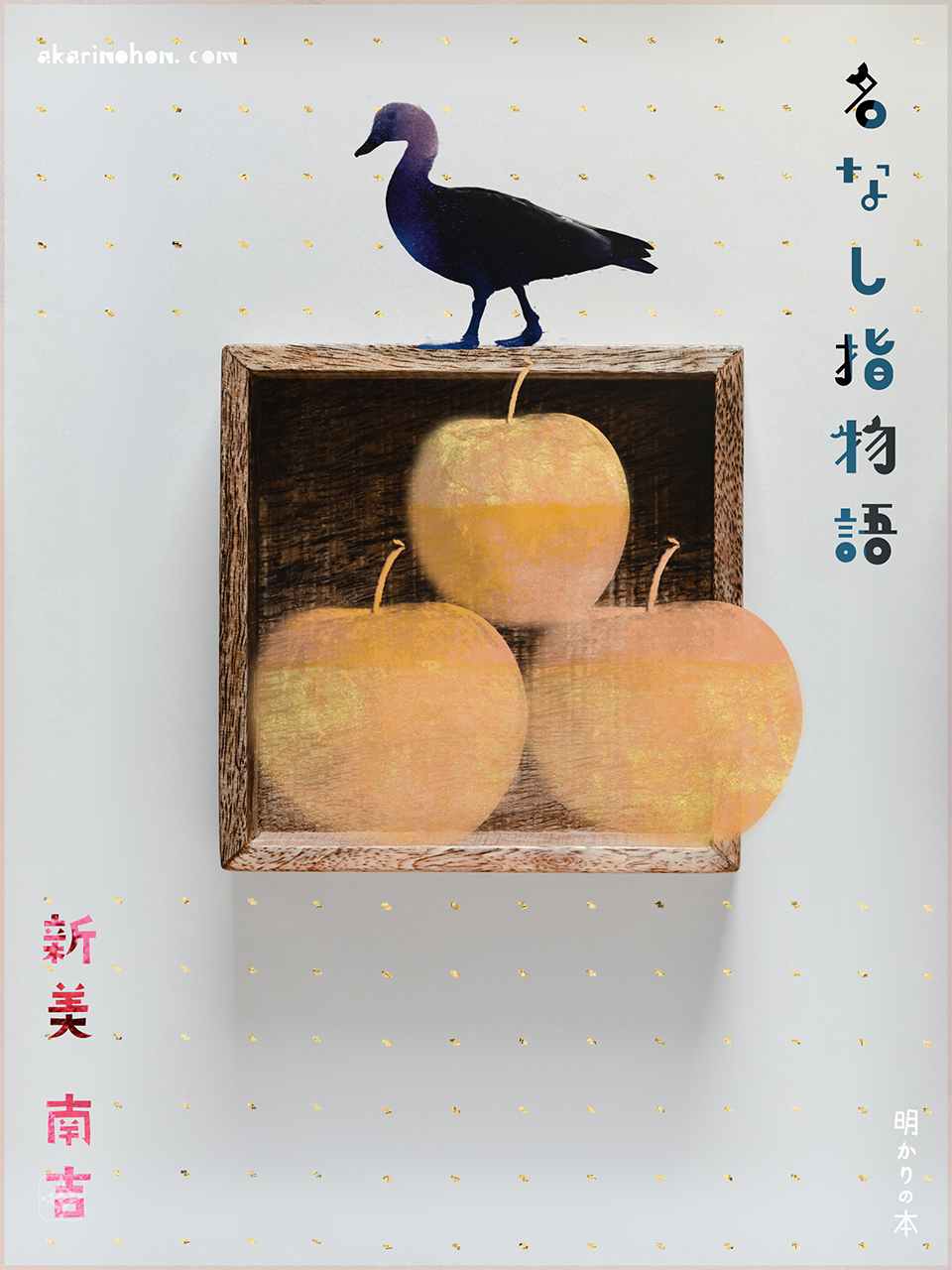

装画をクリックするか、ここから全文を読む。 (使い方はこちら) (無料オーディオブックの解説)

(総ページ数/約10頁 ロード時間/約5秒)

追記 ここからはネタバレなので、近日中に読み終える予定の方はご注意願います。 川底に沈んだままの、盗まれた七百両をいろんな悪党が狙っているところで……次々に事件が起きるのでした。さいごは愚かで無欲な喜多川春作だけが生きのこって、七百両はこれは、役人もこれを探しだせぬまま、東京湾に流されて海の藻屑と消えたのかと、思われます。